核心素养指向的初中地理教学设计改进策略

——以沪教版“黄土高原地区”为例

李思其

(上海市十五中学, 上海 200082)

一、教材分析

“黄土高原地区”是沪教版《七年级下册》“中国区域篇”章节中的内容。本节内容主要围绕“黄土高原水土流失严重”这一问题展开,包含黄土高原的自然特征、生态治理等知识。区域地理的学习建立在“祖国篇”的基础之上,经过前面的学习,学生已经掌握地形、气候、河流、环境问题与环境保护等知识。因此本节内容的学习指向学生对地理知识的综合学习与运用,培养学生地理课程核心素养。

二、学情分析

经过一年半的地理学习,学生已经初步形成了地理思维,具备基本的地理技能,掌握了学习区域地理的基本要点,同时具有一定的辩证思维和探索欲。这为本节课的学习奠定了基础。但是这个年龄的学生容易片面或流于表面地分析问题,教学中要注意培养学生全面分析问题的能力,并逐步培养学生的区域认知、人地协调观、地理实践能力等核心素养。

三、教学目标

1.结合图文材料,描述黄土高原地区的自然环境特征(区域认知)。

2.通过阅读材料与完成活动内容,认识水土流失与人类活动的关系,理解自然环境各要素之间具备相互影响、相互作用的关系,初步认识地理环境和人类活动的关系(人地协调观)。

3.结合图文资料,分析和归纳黄土高原地区水土流失的原因,了解水土流失带来的危害及其治理措施,初步认识区域地理中各地理要素之间相互影响、相互作用的方式(综合思维)。

4.通过对黄土高原地区水土流失与人类活动关系的学习,认识人与自然的协调发展的意义和环境保护重要性(地理实践力)。

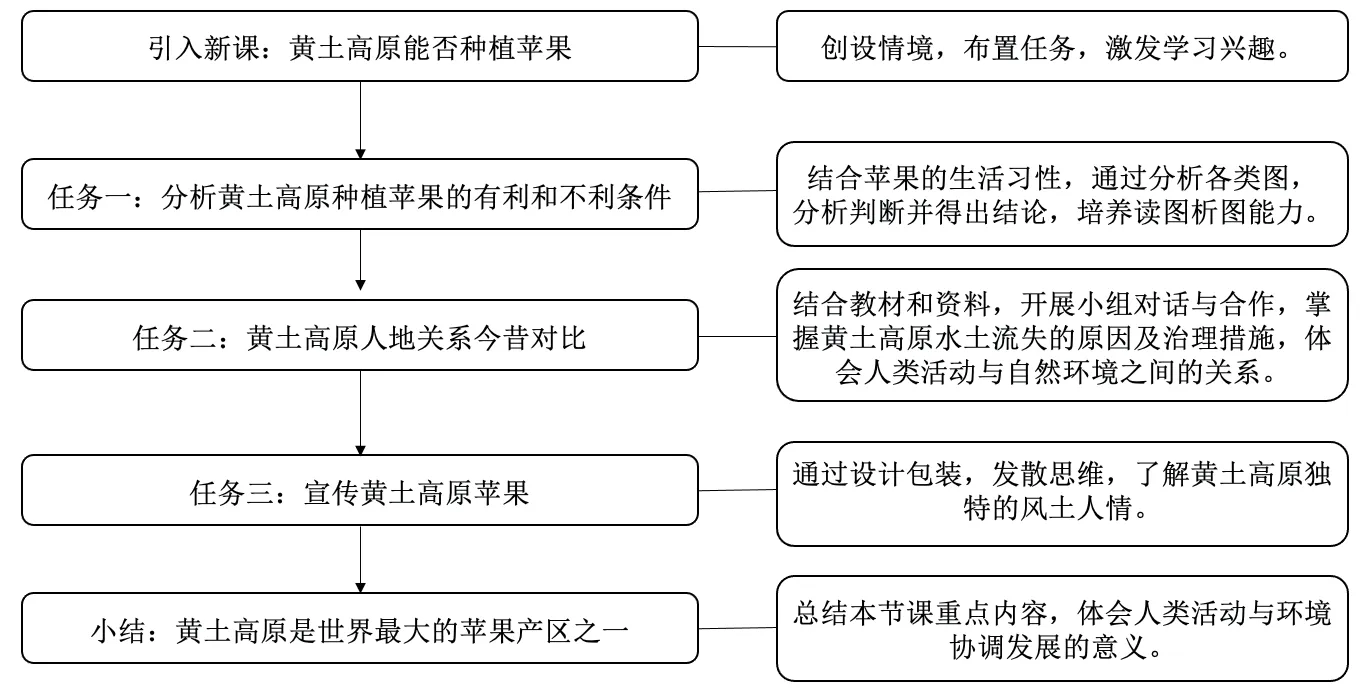

四、教学流程设计(见图1)

图1 教学流程设计

五、教学过程

1.创设情境,提出问题

【教师活动】请学生根据已学知识,回答我国著名的苹果产区在哪里。山东烟台和新疆阿克苏是我国著名的苹果产地。山东烟台是国内最早种植苹果的地方,新疆阿克苏的“糖心苹果”是其区别于其他产地红富士苹果的显著标志。

【提出问题】黄土高原地区能否种植苹果?

【设计意图】在核心素养指向下,地理教学要基于学生真实的生活情境,学生要进行真实性学习。“苹果”是学生日常生活中的物品,是学生所熟悉的。探究黄土高原地区能否种植苹果对于他们来说又是陌生的。本课从学生既熟悉又陌生的事物引入教学,有利于激发学生的学习兴趣,引发学生主动思考,进而主动学习。从学生的认知水平出发,创设真实情境,做到以学生为中心。

2.布置任务,探究思考

(1)任务一:分析黄土高原种植苹果的条件

【教师活动】根据苹果的生长习性,结合黄土高原地区图、中国气候类型图和教材内容,引导学生完成活动单中活动一的内容(见表1),分析黄土高原地区能否种植苹果,并说明理由。课件展示苹果生活习性、黄土高原地区图、中国气候类型图和延安气温曲线和降水量柱状图。

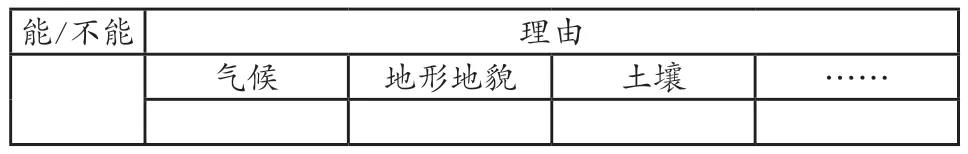

表1 黄土高原自然地理特征分析

【设计意图】通过阅读材料和完成探究任务,学生分析中国气候类型图、黄土高原地区图等,进而了解黄土高原地区气候类型主要是温带大陆性气候和温带季风气候、黄土高原地区地表沟壑纵横、当地黄土层深厚等自然地理特征,培养学生的读图兴趣和能力,提高学生区域认知水平。

【过渡】通过探讨分析,我们发现黄土高原能够种植苹果,那为什么过去黄土高原的居民没有种植苹果呢?

(2)任务二:黄土高原今昔对比

材料一:黄土疏松、多孔隙,易于耕种,肥力优渥。但是黄土垂直节理发育,易渗水,且有许多可溶性物质,很容易被流水侵蚀形成沟谷,也易造成沉陷和崩塌。

材料二:新中国成立后,黄土高原地区人口急剧增长,粮食需求增大,进而导致农业过度开发,植被遭到破坏,耕地面积达到史上最大。在黄土高原总土地面积中,耕地占总土地面积27%,林地仅占12.5%。人们不断开垦土地,导致了严重的生态环境问题,如土地肥力衰退、植被减少、水土流失严重、洪水和干旱愈加频发等,造成越垦越穷、越穷越垦的恶性循环。

材料三:统计数据表明,1999年之前,黄土高原的植被覆盖度大约是31.6%。2019年,黄土高原的植被覆盖度达到了约63.6%。最近陕西黄土高原苹果产业集群入选2020年全国50个优势特色产业集群,目前黄土高原地区苹果种植面积占世界总面积的1/5,产量超过世界总产量的27%。

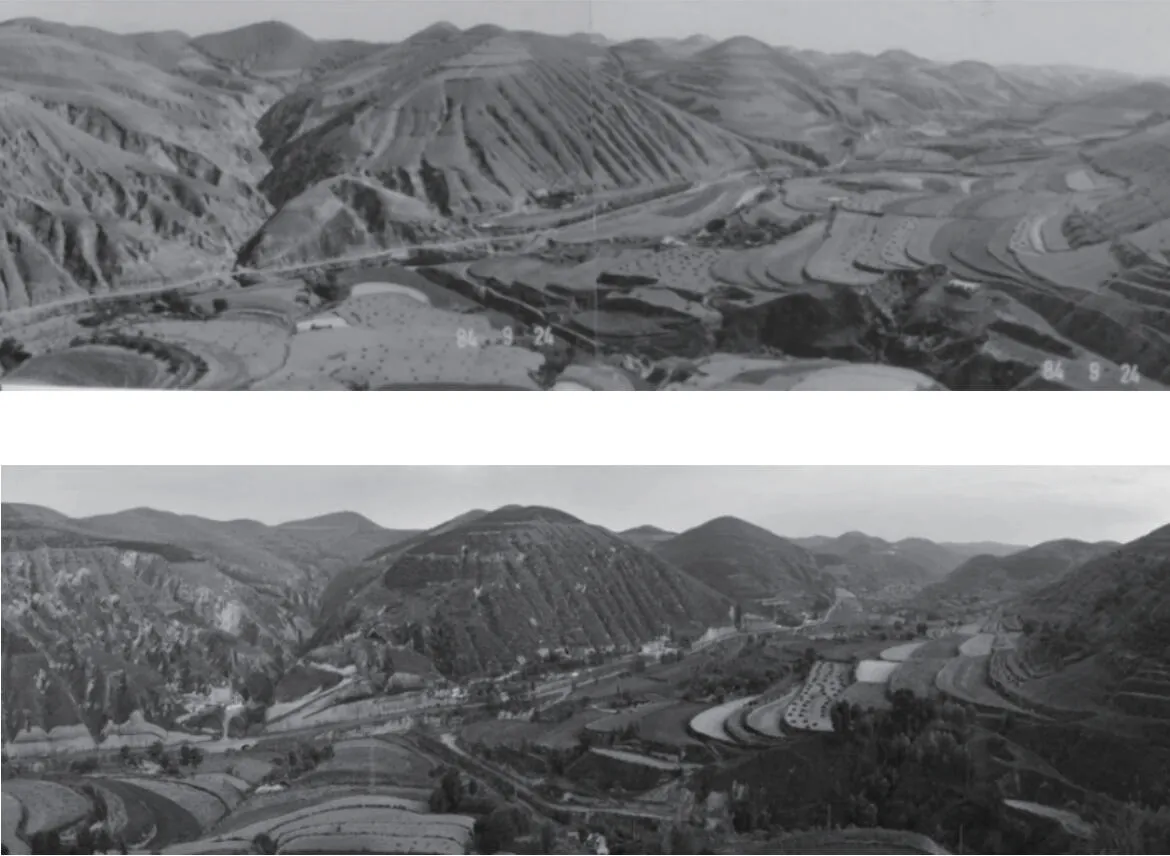

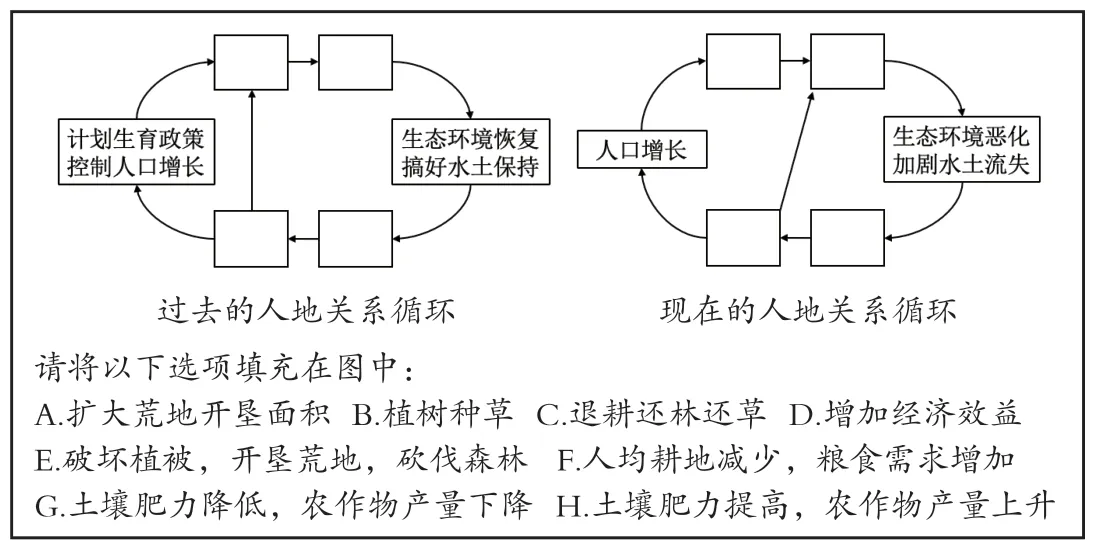

【教师活动】课件展示吴起县银盘山今昔对比图(见图2)。根据课件景观图,结合资料与教材内容,进行小组讨论与交流,将正确内容填充到循环图中(见图3),完成黄土高原过去与现在人地关系循环图,并探讨黄土高原过去不种植苹果,现在大力种植苹果的原因。

图2 吴起县银盘山今昔对比

图3 黄土高原人地关系循环图填充任务

【设计意图】在完成黄土高原地区过去人地关系循环后,学生分析除了人类活动外,影响黄土高原水土流失的原因。在完成黄土高原地区现在人地关系循环后,学生分析治理水土流失的措施。通过阅读材料与完成活动内容,加强学生对黄土高原地区水土流失治理效果的感性认识。学生了解黄土高原地区水土流失与人类活动的关系,理解自然环境各要素之间相互作用、相互影响的复杂关系,初步认识地理环境和人类活动的关系,培养学生的人地协调观。

【过渡】治理黄土高原水土流失问题有利于苹果树的种植,反过来看种植苹果树也可以保持水土,创造经济效益,这说明了人类活动和自然环境总是相互影响的。现在我们黄土高原的苹果大丰收了,但是大家只知山东烟台苹果和新疆阿克苏苹果,不知我们黄土高原的苹果,你们觉得应该怎么办?

(3)任务三:宣传黄土高原苹果

【教师活动】教师提问:如果你是黄土高原地区的果农,应该如何设计苹果包装才既能体现黄土高原独特的风土人情,又能扩大苹果的“知名度”?教师补充:为了将苹果销往世界其他国家和地区,可以利用“一带一路”推销黄土高原的苹果,打开国际知名度,打通国外销售渠道。

【设计意图】借助“设计包装”这一真实任务,激发学生自主学习黄土高原地区风土人情的兴趣,提升学生的参与度。通过“一带一路”引导学生关注中国的国情发展,契合“关注贴近学生生活中的地理”的理念。

【总结】回到我们最开始的任务:黄土高原能否种植苹果?相信同学们都有了答案。其实科学家们早已实施了我们想到的方法。正是由于科学家和当地人民共同的努力,黄土高原已经成为世界上面积最大的、产量最高的苹果产区之一。这个案例告诉我们:在生态脆弱、干旱缺水、水土流失严重的黄土高原地区,通过合理安排人类活动,也可以开发各种经济产业。

六、教学设计特点

第一,情境教学作为地理课堂中培养学生学科核心素养的重要载体,能有效提高学生学习兴趣,激发参与热情,在情境中帮助学生获得知识、提升能力,尽可能将学习的地理知识迁移到真实生活中,从而达到学以致用的目的。[1]本课利用情境教学方式,将核心素养与教学设计、教学过程紧密联系,通过小组合作学习等教学手段,将地理课程核心素养的培养贯穿在课堂教学中。

第二,课堂教学活动以“黄土高原能否种植苹果”这一任务为主线,按照学生的思维模式设计三个小任务:分析黄土高原种植苹果的有利和不利条件(认识黄土高原位置、气候、地形特点)、黄土高原人地关系今昔对比(掌握黄土高原水土流失的原因及治理,体会人类活动和环境的关系)、宣传黄土高原苹果(了解黄土高原的风土人情)。三个任务环环相扣,紧扣主题。面对“黄土高原能否种植苹果”这一任务时,学生立刻就能想到:苹果生长环境的要求是什么?黄土高原的自然环境是怎样的?是否适合苹果的生长?根据教师提供的苹果生长习性材料,学生主动查找与学习黄土高原的气候、地形、土壤等自然环境特点,进而发现黄土高原地区能够种植苹果。此时又会有学生想到,既然黄土高原能够种植苹果,为什么黄土高原的苹果不像山东烟台和新疆阿克苏的苹果“出名”呢?这时教师要引导学生发现黄土高原沟壑纵横的地貌和严重的水土流失问题,进而认识到要想大面积种植苹果,就要先治理水土流失,并通过黄土高原的今昔对比,分析治理水土流失的措施。最后针对黄土高原苹果不够“出名”这一问题,让学生设计既能体现黄土高原独特的风土人情,又能扩大苹果的“知名度”的包装,激发学生兴趣。三个任务从学生的思维出发,教学活动的推进主要依靠学生的思考,自始至终都能够紧紧抓住学生的注意力。