中性粒细胞胞外诱捕网对急性脑梗死患者病情及预后的评估价值

刘 芳, 王晓蓓

(新疆医科大学第二附属医院, 1. 检验科, 2. 神经内科, 新疆 乌鲁木齐, 830063)

急性脑梗死(ACI)及其并发症为神经内科常见急症,多数患者预后不理想,是中国主要的致死及致残病因之一[1]。早期准确评估ACI患者的病情严重程度及预后结局,对确定个体化治疗方案和提升治疗效果至关重要[2]。目前,国内外临床指南仍推荐选用美国国立卫生研究所脑卒中量表(NIHSS)评分对ACI患者病情进行评估,然而其准确度、敏感度不高,往往难以满足临床需要[3]。近年来研究[4]证实,炎症反应在ACI发生发展中具有重要效应,其中尤以中性粒细胞作用最为广泛。中性粒细胞胞外诱捕网(NETs)是近期发现的一种由中性粒细胞生成的新炎性因子,主要成分为瓜氨酸组蛋白3(CitH3)及双链DNA(dsDNA)[5]。NETs已被证实与ACI病理过程密切相关,本研究探讨CitH3、dsDNA对ACI患者病情及预后的评估价值,以期为ACI的临床诊疗提供更好的参考依据,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2020年1月—2022年4月在新疆医科大学第二附属医院就诊的120例ACI患者作为研究对象,其中男70例,女50例,平均年龄(53.4±14.2)岁,所有患者或其直系亲属已签订知情同意书。纳入标准: ① 参照《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》[6]确诊ACI者; ② 年龄18~70岁者; ③ 急性发病至入院治疗时间短于4.5 h者; ④ 临床检测指标数据齐备,遵医嘱门诊随访者。排除标准: ① 罹患其他系统严重脏器功能不全者; ② 罹患血液系统疾病、晚期恶性肿瘤等严重疾病者; ③ 不能坚持随访者。本研究方案经医院伦理委员会审核批准。

所有患者入院时通过NIHSS评分评估ACI病情严重程度,并据此分为轻度组65例(入院NIHSS评分0~4分)和重度组55例(入院NIHSS评分>4~15分)。2组患者年龄、性别、体质量指数、吸烟史、饮酒史、脑梗死家族史等比较,差异无统计学意义(P>0.05), 见表1。

表1 2组患者一般资料比较

1.2 治疗方法

ACI患者急诊入院后均按照诊治指南[6]要求接受头颅CT等各项相关检查,排除溶栓禁忌后立即静脉予以重组组织型纤溶酶原激活剂(rt-PA)溶栓,开始1 min内静脉推注rt-PA总剂量的10%, 剩余90%在1 h内静脉滴注完,剂量为0.9 mg/kg。静脉溶栓24 h后复查头颅CT, 排除脑出血可能。严密观察患者的呼吸、心率等生命体征,给予双重抗血小板、保护神经、降颅内压、防止脑疝形成等规范治疗措施。

1.3 血浆生化指标检测

静脉溶栓前即刻和溶栓后24 h分别采集患者外周静脉血3 mL置于抗凝管中,高速离心后分离血浆样本置于-70 ℃冰箱中待检。① 血浆CitH3、N末端B型利钠肽原(NT-proBNP)水平采用酶联免疫吸附试验测定,检测试剂盒均购自美国ROCH公司。② 血浆dsDNA水平采用PicoGreen荧光染料定量分析,检测试剂盒购于美国Invitrogen公司。③ 凝血酶原时间(PT)、国际标准化比值(INR)、高密度脂蛋白胆固醇水平使用全自动生化检测仪检测。④ 血小板(PLT)、中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞计数使用血细胞分类仪器测定,并分别计算中性粒细胞与淋巴细胞比值(NLR)、血小板与淋巴细胞比值(PLR)、单核细胞与高密度脂蛋白胆固醇比值(MHR)。

1.4 改良爱丁堡-斯堪的纳维亚卒中量表(MESSS)评分测定

静脉溶栓前即刻和溶栓后24 h分别测定患者的MESSS评分,该量表评估指标包括自主意识程度、提问回答情况、语言功能、水平凝视功能、动作指令执行情况、患侧肢体强烈刺激反应情况、上肢肌力情况、面瘫严重程度,总分45分,评分越高表示高级神经中枢损伤越严重。评分结果分型: ① 轻型,总分0~15分; ② 中型,总分>15~30分; ③ 重型,总分>30~45分。

1.5 随访及预后

所有ACI患者出院后均医嘱随访1年,每隔1个月门诊随访1次,共随访6次。每次门诊随访时,患者接受改良Rankin量表评估,分析功能改善情况。以末次随访时改良Rankin量表评分为依据,将患者分为良好预后组98例(0~2分)和不良预后组22例(3~5分)。

1.6 统计学分析

本研究所有数据采用SPSS 23.0软件进行统计学分析。定量数据采用成组t检验分析,定性数据采用卡方检验分析。入院时血浆CitH3、dsDNA、NT-proBNP等生化指标水平及量表评分与入院时NIHSS评分的相关性采用Pearson相关分析法验证, ACI患者随访1年时预后不良的危险因素通过Logistic回归分析验证。绘制受试者工作特征(ROC)曲线,评估血浆NETs指标(CitH3、dsDNA)对ACI患者随访1年预后不良的诊断价值。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 临床指标水平比较

治疗前后,重度组血浆CitH3、dsDNA、NT-proBNP、MHR和MESSS评分均高于轻度组,差异有统计学意义(P<0.05); 治疗前后,重度组PLT、PT、INR、NLR、PLR与轻度组比较,差异无统计学意义(P>0.05), 见表2。

表2 轻度组与重度组患者临床指标水平比较

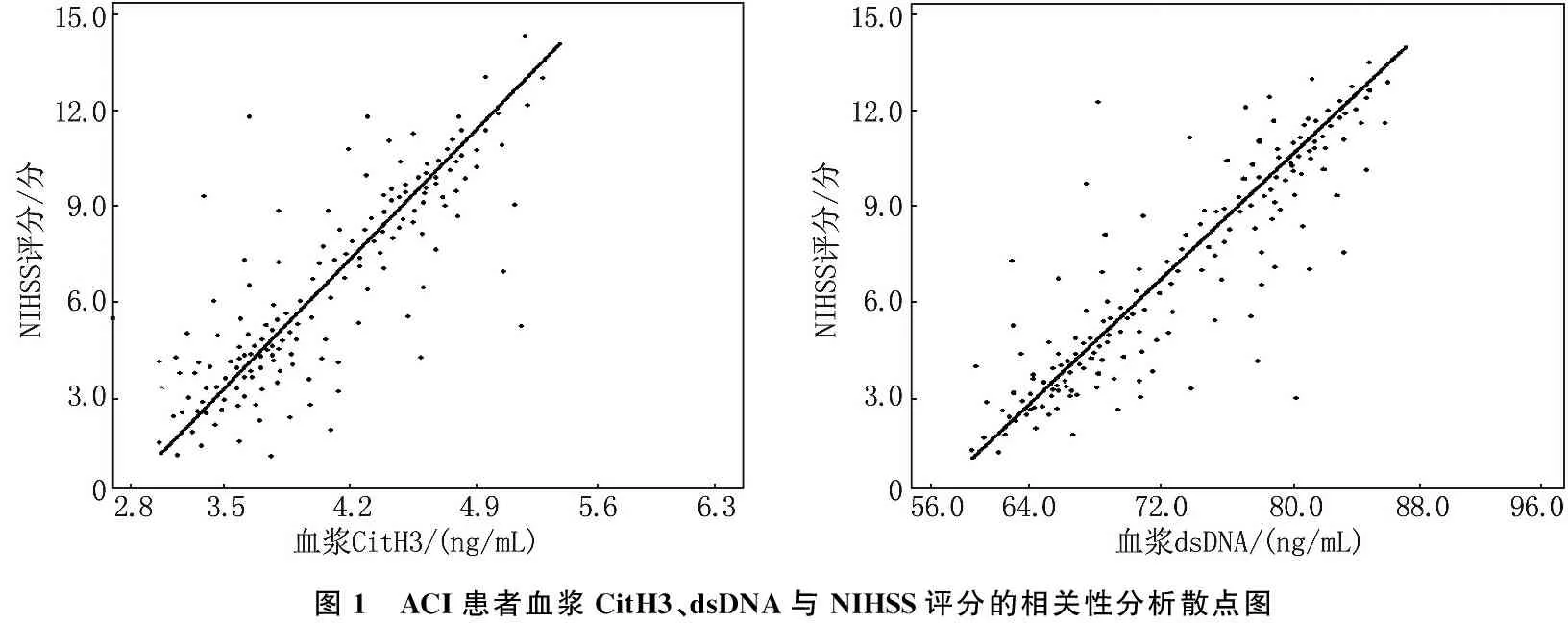

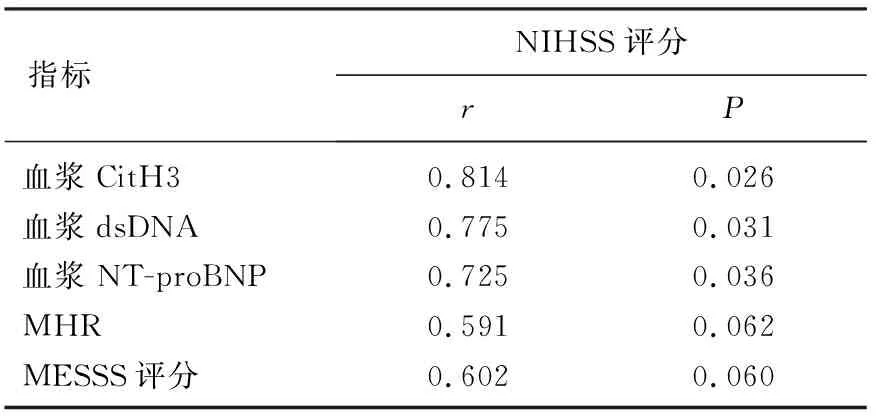

2.2 ACI患者临床指标水平与NIHSS评分的相关性分析

Pearson相关分析法结果显示,血浆CitH3、dsDNA、NT-proBNP分别与NIHSS评分呈正相关(r=0.814、0.775、0.725,P<0.05), 见表3、图1。

图1 ACI患者血浆CitH3、dsDNA与NIHSS评分的相关性分析散点图

表3 ACI患者临床指标与NIHSS评分的相关性分析

2.3 不同预后ACI患者临床指标水平比较

随访1年, 120例ACI患者存活107例,死亡13例,存活率为89.2%。良好预后组存活93例、死亡5例,存活率为94.9%; 不良预后组存活14例,死亡8例,存活率为63.6%。随访1年,不良预后组的血浆CitH3、dsDNA、NT-proBNP水平均高于良好预后组,差异有统计学意义(P<0.05); 2组MHR、PLT、PT、INR、NLR、PLR及MESSS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05), 见表4。

表4 不同预后ACI患者临床指标水平比较

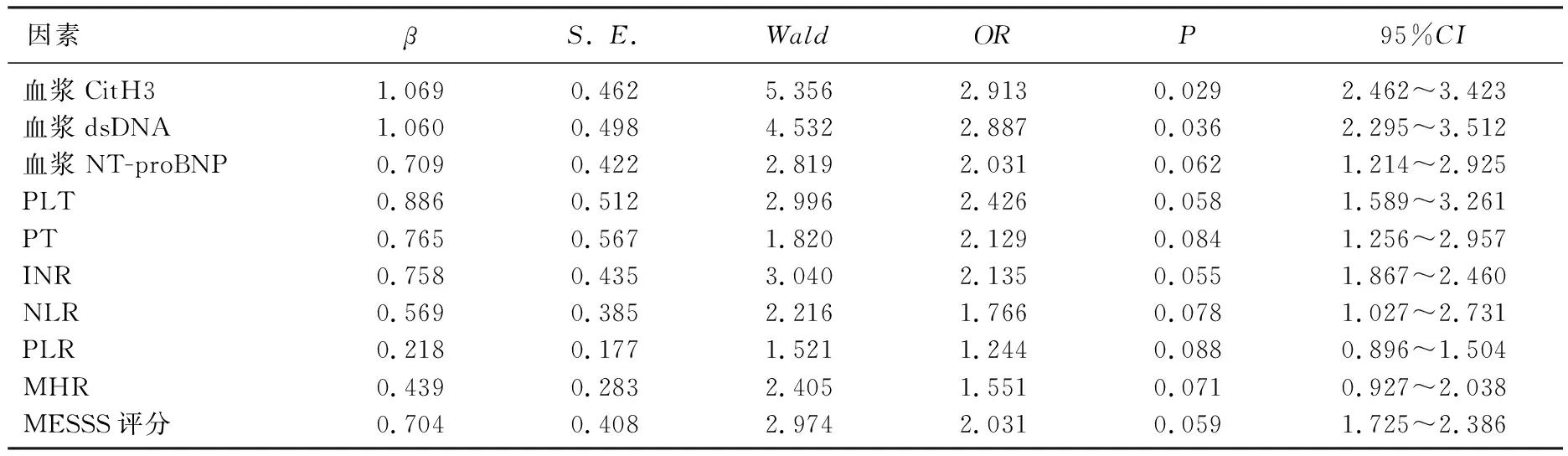

2.4 ACI患者预后不良危险因素的Logistic回归分析

以ACI患者随访1年时预后结局为因变量,以血浆CitH3、dsDNA、NT-proBNP、PLT、PT、INR、NLR、PLR、MHR及MESSS评分为自变量,进行Logistic回归分析。结果显示,血浆CitH3、dsDNA水平高均为ACI患者近期预后不良的危险因素(OR=2.913、2.887,P=0.029、0.036), 见表5。

表5 ACI患者不良预后危险因素的Logistic回归分析

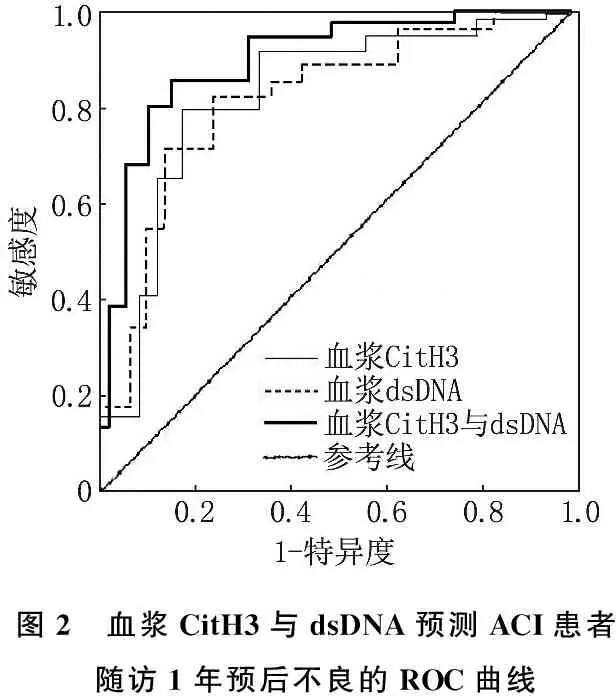

2.5 血浆CitH3、dsDNA诊断ACI患者预后不良的ROC曲线分析

ROC曲线显示,血浆CitH3(截断值4.35 ng/mL)联合血浆dsDNA(截断值68.5 ng/mL)预测ACI患者随访1年预后不良的曲线下面积(AUC)为0.823, 敏感度为84.5%, 特异度为89.5%, 见图2。

图2 血浆CitH3与dsDNA预测ACI患者随访1年预后不良的ROC曲线

3 讨 论

ACI患者病情的个体差异较大,早期识别重症患者并予以相应治疗能有效改善患者预后,降低病死率及致残率[7-8]。血清NT-proBNP、NIHSS评分和MESSS评分等是临床常用的ACI病情评估指标,但准确性和特异性不高,故探寻适宜的ACI评估指标已成为近年来研究热点之一[9]。ACI的病理基础是颅内动脉粥样硬化斑块不稳定,而斑块局部免疫炎性反应会诱导中性粒细胞趋化至斑块病灶,通过脱颗粒作用分泌基质金属蛋白酶等物质,造成斑块不稳定、易损,原位易诱导血栓形成,梗阻颅内动脉,此外炎性反应过度激活会加重缺血性神经损伤,导致预后不良[10-11]。

NETs是一种由DNA、组蛋白、颗粒蛋白等组成的纤维网状复合物,为中性粒细胞在多种诱因下被激活后分泌[12]。研究[13]证实, NETs具有高生物效应的促血栓形成、促炎等作用,广泛参与血栓疾病、血管重建、感染、自身免疫等病理过程,因此也被认为是中性粒细胞发挥生物学功能的一种新途径。虽然ACI患者血浆NETs成分复杂,但与血栓形成相关的主要成分只有CitH3与dsDNA[14]。研究[15]显示, CitH3与dsDNA可导致血管内皮细胞及平滑肌细胞发生极化,产生较强的细胞毒性,破坏细胞膜稳定,诱导斑块发生不稳定变化。国外研究[16-17]显示, ACI患者血浆中CitH3与dsDNA水平均较健康体检者显著升高,与本研究结果一致,提示NETs会加重缺血神经元损伤,且CitH3与dsDNA可作为ACI患者早期诊断的循环标志物[18]。

由于中性粒细胞主要通过炎性反应参与脑血管粥样斑块进展过程,本研究重点选取与炎性反应密切相关的NLR、PLR、MHR等指标作为标记物反映ACI患者体内炎性程度,结果显示,仅MHR指标在不同病情患者体内存在差异。NT-proBNP、MESSS评分作为常用的预后指标,虽然在不同病情的ACI患者中存在差异,但Logistic回归分析结果显示其与预后结局并无显著相关性。此外,PLT、PT、INR等凝血指标亦与患者病情及预后无关。本研究发现,血浆CitH3、dsDNA不仅在不同病情ACI患者中存在差异,而且在不同预后ACI患者中也存在差异,提示血浆CitH3、dsDNA在不同病情和不同预后ACI患者中均具有较好敏感度。本研究中,相关性分析显示血浆CitH3、dsDNA均与NIHSS评分(病情严重程度)呈正相关; Logistic回归分析结果显示,血浆CitH3、dsDNA水平高均是ACI患者预后不良的危险因素; 由于CitH3、dsDNA均为NETs的主要成分,两者联合预测ACI患者预后结局的AUC相较于单独应用更大,且特异度、敏感度亦较高。

综上所述,血浆NETs主要成分CitH3、dsDNA联合检测能简便且准确地评估ACI患者病情严重程度和预测近期预后结局,具有较高的临床应用价值。然而本研究为单中心研究,纳入样本量较少,随访时间较短,未来还需开展多中心大样本量研究加以验证。