环境规制与长江经济带工业绿色转型

黄成 吴传清 邓明亮

摘 要:加快推动工业绿色转型是促进长江经济带全面绿色低碳发展的必由之路和关键抓手。以长江经济带为样本考察环境规制对工业绿色转型的排污异质性影响效应,结果表明,环境规制对长江经济带工业绿色转型存在正向促进效应,符合“波特假说”,且这种影响存在排污异质性特征,表现为排污强度越高的地区促进作用越强。进一步研究表明,这种影响还存在非线性和门槛特征,其中,环境规制对长江经济带整体工业绿色转型的影响呈现“J”形特征,对轻污染和重污染省市的影响均呈“U”形关系,对中污染省市的影响则不显著。此外,2016年起实施的长江经济带绿色发展战略有效增强了环境规制对长江经济带工业绿色转型的促进作用。总体上,长江经济带环境规制强度偏低,政策效应尚未充分发挥。进一步深入推进长江经济带工业绿色转型,应以排污异质性特征为重要参考,分类分区制定具有针对性的环境规制政策,加快构建环境规制区域协商机制,促进环境规制政策不断丰富和动态优化调整。

关键词:环境规制;工业绿色转型;排污异质性;长江经济带发展

中图分类号:F427 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2023)09-0138-17

工业污染是造成长江经济带环境污染的重要因素。加快推动工业绿色转型发展,是促进长江经济带全面绿色低碳发展的必由之路和关键抓手[1]。以环境规制举措为引导,是国内外促进工业绿色转型发展的普遍做法[2]。为推动工业绿色转型,长江经济带沿线各省市出台了一系列环境规制措施,但仍存在环境规制强度较低、政策“一刀切”、监管不力等问题。2011—2021年,长江经济带累计发生环境事件2 165次,占全国环境事件总数的52.03%。过低的环境规制强度难以约束企业的排污行为。频发的环境事件不仅造成巨额的经济损失,而且带来不可估量的环境损失和严重的生态破坏。此外,环境规制政策不合理导致的企业合谋、不完全执行等行为也会造成环境规制政策失效、工业绿色转型迟滞,甚至引发新一轮环境风险。有鉴于此,科学研判长江经济带环境规制与工业绿色转型态势,提升环境规制政策的针对性和有效性,对深入推动长江经济带工业绿色转型发展具有重要理论价值和现实意义。

一、相关文献综述

学术界现有关于环境规制对工业绿色转型影响的研究文献相对较少,但关于环境规制对经济绿色发展水平、绿色经济效率等的影响研究较多[3]。根据相关研究思路,现有研究主要从两条路径出发:一是考察不同环境规制类型对经济绿色发展的影响差异,二是聚焦不同環境规制强度对经济绿色发展的影响特征。基于第二种研究思路,本文从不同环境规制强度对经济绿色发展的差异性影响出发,将学术界研究归纳为四种代表性观点。

第一种观点认为环境规制阻碍经济绿色发展,也称为“成本约束效应”。以新古典经济学派为代表,认为在环境规制约束下,企业生产经营活动面临各类限制条件,特别是强制性环境规制要求企业对原有技术路径进行突破性变革,给企业带来额外成本负担和附加约束,对企业技术创新存在挤出效应,进而对绿色经济效率的改善产生负向抑制性影响[4]。

第二种观点认为环境规制有利于经济绿色发展,也称为“引致创新效应”。以“波特假说”为代表,研究认为环境规制的遵循成本压力倒逼企业加强绿色技术创新,通过绿色技术创新收益对企业环境规制遵循成本进行补偿,对生产率提升和产业结构优化升级表现出正向促进效应[5-6]。在此基础上,许多研究都验证了“波特假说”,如Henriques等研究提出正式环境规制能够对企业绿色创新效率提升产生正向促进作用[7];吴超等基于对我国16个重污染行业的研究,认为严格的环境规制能够有效促进绿色创新效率改善和提升[8]。越来越多的研究表明“波特假说”确实存在,环境规制政策的实施能够有效激发企业开展绿色创新的积极性,促使企业在绿色创新中获得新增收益,削弱环境规制遵从成本造成的负向影响[9-11]。另一方面,Leeuwen等在实证研究荷兰绿色技术创新时,结果只证实了“弱波特假说”,而不能支持“强波特假说”[12]。

第三种观点认为环境规制影响经济绿色发展的效应呈现阶段性、非线性特征。有研究认为,环境规制的影响效应发挥存在一定“时滞性”和“非线性”特征[13],绿色经济效率、工业绿色转型、工业产能利用率、绿色技术创新等在环境规制作用下呈现先降后升的“U”形趋势[14-16],即存在一个环境规制强度的“拐点”,使其对经济绿色发展相关指标的影响从抑制效应转换为促进效应。也有研究基于对不同污染程度行业、制造业、不同地区的环境规制作用的考察,提出绿色经济效率、绿色技术创新水平等在环境规制影响下呈现先升后降的倒“U”形特征[17-18]。造成先促进后抑制的原因是,当环境规制强度较低时能够促进企业增加绿色技术研发投入,而当环境规制强度过高时,用于治污的成本将挤占绿色技术研发投入,使企业丧失绿色发展竞争力。

第四种观点是基于样本异质性研究结果,认为环境规制对经济绿色发展的影响不确定。一是行业异质性。针对污染密集型、资源密集型等特殊行业的研究发现,因各行业资源消耗、污染排放等方面存在差异,环境规制对不同产业的治理效果有所不同[19-20],对绿色创新效率的影响也随行业改变而不同[21]。李阳等基于我国37个工业细分行业的实证检验,进一步证实环境规制的影响效应存在显著行业异质性特征[22]。二是地区异质性。许多以我国为样本的研究表明,将空间效应纳入分析模型后,环境规制对技术创新、绿色创新、绿色经济效率等的影响存在显著空间异质性[23-24],“波特假说”仅在发达地区显著成立[25]。此外,还有一些研究表明这种影响还受到企业规模、发展阶段、资源禀赋、软制度和国家政策等的制约。

环境规制对长江经济带绿色发展的影响效应成为学术界广泛关注的热点话题,但直接针对工业绿色转型的研究成果较少,可以作为本研究的重要借鉴。相关研究结论可归纳为四类:一是环境规制有利于长江经济带产业转型升级[26]和绿色发展效率提升[27],“波特假说”显著成立;二是在民间投资领域,环境规制并未有效促进长江经济带绿色技术创新[28];三是环境规制强度与产业结构升级呈“U”形关系[29];四是环境规制对长江经济带城市绿色发展效率的影响效应受环境规制类型和空间地域的影响[30]。

综观学术界相关研究进展,更多的研究成果证明环境规制对经济绿色发展的影响存在非线性特征或门槛效应,而不单纯显示为“成本约束效应”或“引致创新效应”,这主要是由于研究样本、研究时段、测算方法不同而导致的差异。具体而言,由于研究样本所处行业、发展阶段、空间范围的差异,研究结果存在行业异质性、发展阶段异质性、空间异质性特征,可能处于“波特假说”的不同阶段,因而影响效应不相同,再加上相关指标测算方法存在差异,也会引起实证结果不同。这说明研究环境规制对经济绿色发展的影响效应要充分考虑经济体的产业结构、空间范围、发展阶段等特征,学术界对该领域的研究尚未达成共识,亟须更多证据来填充。有关长江经济带的大多数研究成果都将环境规制设为自变量,探究其对长江经济带绿色发展效率、技术进步、产业结构升级的影响情况,研究结论差异较大,尚需学术界进一步研究。

此外,关于异质性研究的切入角度,受数据限制,以长江经济带为样本无法研究环境规制影响经济绿色发展的行业异质性问题,大多数研究都基于空间异质性,将长江经济带分为上中下游地区进行比较研究。仅从地理位置差异视角的研究,容易造成地理空间属性的缺失,一定程度上削弱了对工业绿色发展的实践指导意义[31]。相较而言,从排污异质性视角出发,考察不同地区环境规制影响长江经济带工业绿色转型的差异性,能够综合反映地理空间多重属性,提升研究结果的科学性和针对性。

本文基于排污异质性视角构建理论分析框架,并以长江经济带为样本重点考察环境规制对工业绿色转型的政策效应,边际贡献主要体现为两个方面:一是拓展了工业绿色转型过程中的环境规制影响研究视角,丰富了区别于仅考虑地理位置差异的研究结论;二是能够进一步明晰排污异质性地区深化工业绿色转型的最优环境规制政策,为长江经济带各地区精准制定环境规制政策和高效推动工业绿色转型提供有效依据和参考。

二、理论分析

地方政府是环境规制政策的施行主体,一般通过提高企业的环境规制成本(如征收环境税等)来提升环境规制政策强度。企业是实现工业绿色转型的微观主体,对不同排污水平的企业而言,其治污成本曲线不相同,受环境规制的影响也不相同。因此,理论分析的逻辑起点是从企业的治污成本出发,研究环境规制对企业绿色转型的微观影响机理;进而引入排污异质性视角,比较研究环境规制对排污异质性企业的影响效应;最后拓展到地区层面,分析环境规制对排污异质性地区的宏观影响效应。

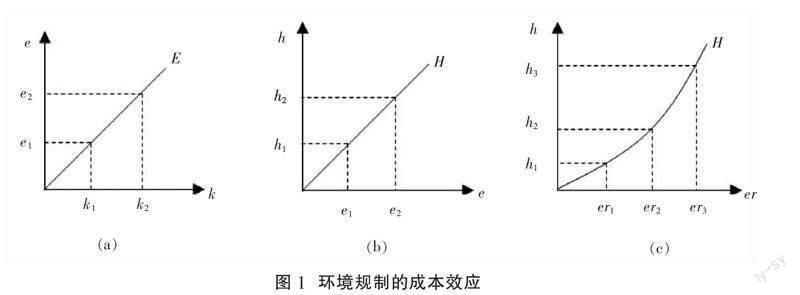

为了更加准确地分析环境规制的成本效应,本文借助企业的治污成本曲线作进一步剖析。就一般性企业而言,企业的排污量与资源性生产要素投入量呈正相关关系,在相同环境规制强度前提下,企业的治污成本与排污量也呈正相关关系。如图1(下页)所示,k、e、h、er分别表示企业的资源性生产要素投入量、排污量、治污成本、环境规制强度。当企业资源性生产要素投入量从k1增加到k2时,企业排污量从e1增加到e2,企业治污成本从h1增加到h2。根据实际经验,企业治污成本与环境规制呈正相关关系,企业治污成本将在环境规制强度提升过程中不断增加。企业为每减少1单位的排污量需要支付的成本呈递增趋势,即企业的边际治污成本递增,这便是环境规制成本上升的源泉。参考原毅军等的分析框架[32],假设一家企业的治污成本曲线是H,当初始环境规制强度为er1、er2、er3时,企业需付出的治污成本分别为h1、h2、h3,可得h3>h2>h1,即环境规制强度越高,企业的治污成本越高,企业的治污成本曲线H'(er)>0。同时,基于企业边际治污成本递增假设,企业治污成本曲线H为向右上方倾斜的单调递增曲线,即H''(er)>0。在图中可表述为:若△er1=er2-er1、△er2=er3-er2,△h1=h2-h1、△h2=h3-h2,当△er1=△er2时,有△h2>△h1。

根据上述分析,伴随环境规制政策的制定实施,企业为降低排污量以满足环境规制要求,不得不增加治污成本。但现实中,过高的环境规制强度将导致企业难以维持正常经营而面临倒闭,反之,过低的环境规制强度将导致政策失效,只有适宜的环境规制政策才能有效发挥对工业绿色转型的促进效应。与此同时,企业治污成本增速在环境规制强度提升中不断加快,政策效应呈现非线性特征。据此,提出如下假设:

假设1:适宜的环境规制对工业绿色转型具有促进作用;

假设2:环境规制对工业绿色转型存在非线性影响。

就不同排污水平的企业而言,其治污成本曲线不相同,受环境规制的影响也不相同。假设企业A为清洁型企业,企业B为污染型企业,两家企業排放同质污染物,在同等生产规模条件下,企业A的排污量低于企业B。如图2(下页)所示,假设企业A和企业B初始资源性生产要素投入量为k1,对应的初始排污量分别为eA1和eB1,当资源性生产要素投入量均上升为k2时,企业A和企业B的排污量增加值分别为△eA1=eA2-eA1、ΔeB1=eB2-eB1,则有△eA1<△eB1。由于在同一环境规制强度下的治污成本仅与企业排污量相关,因而不同污染水平的企业拥有不同的治污成本曲线。具体来看,当初始环境规制强度为er1时,企业A和企业B由于排污量不相同,治污成本也不相同,分别为hA1、hB1,当环境规制强度提高至er2时,企业A的治污成本仅从hA1上升为hA2,而企业B的治污成本从hB1大幅上升为hB2。相较而言,企业B受环境规制强度提升的经济冲击更大,即污染水平较高企业受环境规制影响大于污染水平较低企业。

将环境规制的倒逼效应拓展至地区层面,假设排污异质性地区的差异仅体现为排污强度不同(排放的污染物是同质的),其中,轻污染地区的工业产业结构以清洁型行业为主体,重污染地区工业产业结构以污染型行业为主体。在地区层面,与环境规制对排污异质性企业的成本效应逻辑相同,环境规制政策对排污异质性地区的影响效应也不相同,污染水平较高地区受环境规制影响大于污染水平较低地区。根据以上分析,提出如下假设:

假设3:环境规制对工业绿色转型的影响具有排污异质性特征,对重污染地区的影响更显著。

三、实证研究分析

(一)模型与数据来源

1.模型设定及变量说明

基于理论分析,构建以下实证检验基准模型:

lnIGTit=φ0+φ1lnERit+θ1lncontrol_ait+εit(1)

式中,i表示省市(i=1,2,…,11),t表示时间(t=1,2,…,10)。IGTit表示工业绿色转型,ERit表示环境规制,control_ait表示控制变量,εit为模型随机扰动项。

(1)工业绿色转型(IGT)。学术界关于工业绿色转型的衡量方法較多,可归结为两种思路:第一种思路是遵循工业绿色转型的理论内涵,对工业绿色发展水平评价指标体系进行改进,形成能体现工业绿色转型动态演变特征的指标体系[31]。第二种思路认为工业绿色全要素生产率是工业绿色转型的根本动力,能更准确反映工业绿色转型的水平和动态演变过程,因而采用随机前沿分析法或数据包络法测算工业绿色全要素生产率[31]。比较两种思路可知,第一种思路能有效解释工业绿色转型的理论内涵,但无法囊括工业绿色转型的全部内涵,且由于相关指标数据缺失,该类方法存在高估或低估的可能。相对而言,第二种思路测算更准确,因而逐渐成为学术界相关研究的主流选择。此外,第二种思路采用的方法是根据样本的前沿面来确定工业绿色转型水平,能将本文研究的核心解释变量和被解释变量转变为两个维度的指标,规避了直接采用单指标或多指标衡量带来的多重共线性和“因果互验”问题。因此,本文采用工业绿色转型效率来衡量,值越高表明工业绿色转型成效越明显,反之越缓慢。核心思想是通过构造包括“期望产出”和“非期望产出”的投入产出技术结构,并采用SBM超效率模型测算[31]。

(2)环境规制强度(ER)。学术界关于环境规制的指标处理方法较多,归纳起来可分为单指标法、综合指标法、准自然实验法。相较而言,三类方法各有优劣。其中,单指标法获取数据简便,在衡量微观企业或细分行业的环境规制强度方面具有优势,但将环境规制强度归因于单一指标,往往存在高估或低估问题;综合指标法相对单指标法更准确,但是只有我国分行业和各省市数据,缺少各省市分行业数据;准自然实验法在解决数理模型中的遗漏变量、测量偏误、反向因果等问题方面具有优势,近年来广受推崇,但该方法适用于政策效应评估,对政策实施的时间周期、地区范围有较高要求。综合来看,本文实证研究样本为省级样本,采用综合指标法最适宜。鉴于此,采用污染综合指数的倒数衡量,越高表示地方政府治理环境污染的努力程度越高,反之则越低。

(3)控制变量。基于数据可获得性,结合既有研究实证结果显著性比对分析,工业绿色转型过程同时还受到各地区经济发展水平、要素禀赋、对外开放水平、城镇化率等因素影响。因此,控制变量(control_ait)分别选取人均地区生产总值(PGDP)衡量经济发展水平,采用劳均工业固定资产(IFA)衡量要素禀赋,利用当年实际使用外资金额占工业固定资产比重(FDI)衡量对外开放水平,采用城镇人口比例(UR)衡量城镇化率。

根据“工业生态理论”,随着工业污染日趋严重,工业生态化发展逐渐成为许多地区的主动诉求。在生态文明建设背景下,长江经济带各地区都将生态文明建设纳入考核指标,推动工业绿色转型具有更强的主观意愿,存在主动提高环境规制强度的可能。因此,环境规制在作用于工业绿色转型过程中可能存在反向因果关系。

为充分缓解反向因果内生性问题造成的估计偏误,以及可能因指标选取造成的核心解释变量和被解释变量的多重共线性和“因果互验”问题,本文借鉴陈诗一等的研究方法[33],将工具变量(IV)纳入分析模型,构建基于工具变量的最小二乘回归模型(IV-2SLS),具体模型如下:

lnERit=λ0+λ1lnIVit+θ1lncontrol_ait+eit(2)

lnIGTit=φ0+φ1lnERit+θ2lncontrol_ait+εit(3)

模型中,IVit表示工具变量,eit为随机扰动项,其他变量与基准模型相同。

由于风速与地区污染呈显著的负相关关系,即风速越高的地区空气污染程度越低,越倾向于采用较低的环境规制。基于学术界现有研究,空气流动明显外生于工业绿色转型,且其对工业绿色转型的作用仅通过环境规制来实现,因而常常被用作工具变量[34]。在风速指标量化过程中,基于欧洲中期天气预报中心(ECMWF)的ERA-Interim数据库,学术界现有研究多采用空气流通系数VC(风速乘以边界层高度)反映风速。在数据处理过程中,首先运用0.75°×0.75°网格的10米高度风速和边界层高度数据计算各年份空气流通系数,然后以经纬度为依据匹配各样本城市,得到空气流通系数面板数据。

2.排污异质性地区的划分方法

为充分厘清排污异质性条件下环境规制作用于长江经济带工业绿色转型的差异,本文以工业排污强度为依据,将长江经济带11省市样本划分为轻中重污染三组。划分方法采用熵权法—Topsis评价模型,基础指标由工业“三废”排放强度构成,各基础指标和权重见表1,具体方法参考吴传清等[31]文。其中,排污强度越高,得分越低,反之则越高。根据测算结果获得的划分结果表明:上海、江苏、湖北为轻污染组,浙江、四川、安徽、湖南为中污染组,云南、重庆、江西、贵州为重污染组。

根据排污强度内涵,长江经济带省级工业排污强度指数是涵盖工业排污总量和工业生产产出的综合性指数,工业生产的高产出能够一定程度上弱化工业排污量规模的负向影响。与此同时,长江经济带省级工业排污强度指数测算结果为多年份测算结果均值,是各省市工业排污强度长期排名水平的综合反映,能够一定程度上规避直观感受误差。

3.数据来源

基于数据可得性,并考虑到2020年工业数据受新冠疫情影响可能失真等因素,本文以长江经济带11省市2010—2019年规模以上工业企业数据为研究样本,相关基础数据整理自EPS数据库和中经网统计数据库,缺失数据采用插值法补齐,并以2010年为基期对货币价值类指标进行平减[31],样本描述性统计如表2(下页)所示。

(二)实证研究结果分析

1.基准回归结果分析

根据基准模型Hausman检验结果,选取固定效应模型估计环境规制影响长江经济带工业绿色转型的效应,回归结果如表3所示。方程(1)是对长江经济带整体样本的回归结果;方程(2)(3)(4)分别是对轻污染组、中污染组、重污染组的回归结果。

回归结果显示,环境規制在长江经济带工业绿色转型过程中表现为正向促进效应,环境规制估计系数为0.164,且在5%的水平下通过显著性检验,可见环境规制强度提升1%,能够有效促进工业绿色转型提升0.164%,符合“波特假说”。环境规制的成本效应主要通过降低企业排污份额、征收排污税等形式发挥作用,提高工业企业的治污成本,倒逼工业企业绿色转型,假设1得到验证。

基于排污异质性的分组回归结果显示,环境规制对工业绿色转型的影响均表现出正向促进效应,但轻污染组和中污染组回归结果并不显著,仅重污染组回归系数在10%水平下显著,即对重污染省市而言,环境规制强度每增强1%,工业绿色转型水平将提升0.113%,可见环境规制的影响因排污强度不同而存在显著差异。环境规制的成本效应呈现显著排污异质性特征,排污强度越高的企业或地区每单位产出要付出的治污成本越高,环境规制的成本效应越显著,同时对长江经济带工业绿色转型的正向驱动效应越强,假设3得以验证。

从控制变量回归结果来看,有如下结论:第一,经济发展水平和要素禀赋对长江经济带工业绿色转型有显著的正向影响。在经济发展水平方面,轻污染组回归结果大于重污染组回归结果,中污染组不显著,相对而言,轻污染组经济发展对工业绿色转型的推动作用更大;在要素禀赋方面,中污染组要素禀赋对工业绿色转型的影响系数高于重污染组,轻污染组不显著,可能的原因是中污染组增加的资本属性偏向于绿色,而重污染组则由于路径依赖,增加的资本对工业绿色转型促进作用不明显,且排污强度降低到一定程度后,工业绿色转型对资本的依赖程度大幅降低。第二,对外开放水平对长江经济带工业绿色转型的影响较小,但对中污染组有显著的正向影响,说明利用外资促进工业绿色转型仅中污染组得到显现。可能的原因是轻污染组具有绿色产业优势,利用外资并没有显著发挥推动工业绿色转型的作用;中污染组设立了较强的环境准入门槛,对外资形成了绿色筛选作用,进而有效发挥了对工业绿色转型的促进作用;重污染组环境准入门槛相对较低,进入的外资绿色化程度相对较低,因而不仅没有推动工业绿色转型,反而还在一定程度上阻碍了工业绿色转型。第三,城镇化率对长江经济带工业绿色转型总体表现为负向影响,且排污强度越低的省市的城镇化率提升对工业绿色转型的负向影响越大。可能的原因是,长江经济带城镇化率的提升带来的人口、产业、用地等要素扩张流向了污染较严重的领域。

2.基于工具变量的回归结果分析

工具变量回归结果如表4所示,方程(1)为基准回归结果,方程(2)(3)为两阶段最小二乘回归结果。第一阶段估计结果表明,工具变量风速的估计系数在1%的水平下通过显著性检验,排除“弱工具变量”问题。风速估计系数为-0.668,可见风速对环境规制的影响表现为显著负向效应,即风速较快地区污染物更容易消散,倾向于实行较低的环境规制强度,反之,风速较慢地区倾向于实行较高的环境规制强度,符合理论分析。第二阶段估计结果表明,环境规制的估计系数为0.085,且在5%的水平下通过显著性检验,与基准回归模型相比,环境规制第二阶段回归中的系数显著性一致,虽然系数值较低,但并未改变基础回归结果的稳健性,排除了内生性影响,以及核心解释变量和被解释变量的“因果互验”问题。

按排污异质性进行工具变量重新回归,结果如表5所示,方程(1)(2)为轻污染组回归结果,方程(3)(4)为中污染组回归结果,方程(5)(6)为重污染组回归结果。受篇幅限制,未展示基准回归结果。第一阶段回归结果表明,无论排污强度如何,风速对环境规制都存在显著的负向影响,符合理论预期。与基准回归比较,第二阶段回归结果显示轻污染组环境规制的正向影响由不显著变为显著,且系数由0.341降低为0.189,表明轻污染组样本存在内生性问题,环境规制的正向效应系数可能被高估。与现实情况相符,轻污染地区往往是推进绿色转型的标杆地区,具有主动治污的动机。此外,中污染组和重污染组样本回归结果的显著性并未改变,且系数改变较小,说明基础回归结果稳健,排除了内生性影响。

3.非线性影响效应结果分析

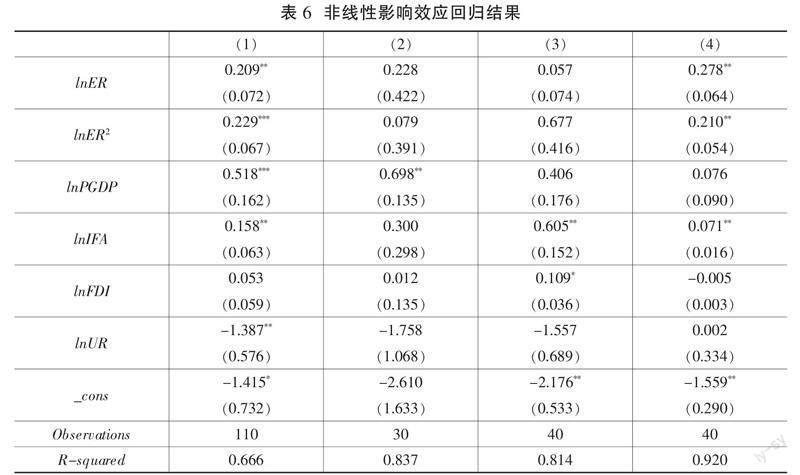

为考察环境规制对长江经济带工业绿色转型的非线性影响,在公式(1)基础上增加环境规制的二次项,Hausman检验结果显示均应选择固定效应模型。方程(1)—(4)分别为长江经济带11省市、轻污染组、中污染组、重污染组的回归结果(见表6,下页)。

模型估计结果显示,环境规制二次项对长江经济带11省市、轻污染组、中污染组、重污染组工业绿色转型的估计系数分别为0.229、0.079、0.677、0.210,环境规制的正向促进效应呈现递增趋势,在长江经济带工业绿色转型过程中环境规制的影响呈现非线性特征,假设2得到验证。总体样本和重污染组样本分别在1%、5%水平下显著,轻污染组和中污染组样本不显著,可见环境规制对长江经济带工业绿色转型的非线性影响也因各地区排污强度不同而存在显著性差异,在排污强度较高省市的工业绿色转型过程中,环境规制的正向促进效应系数和显著性最大。

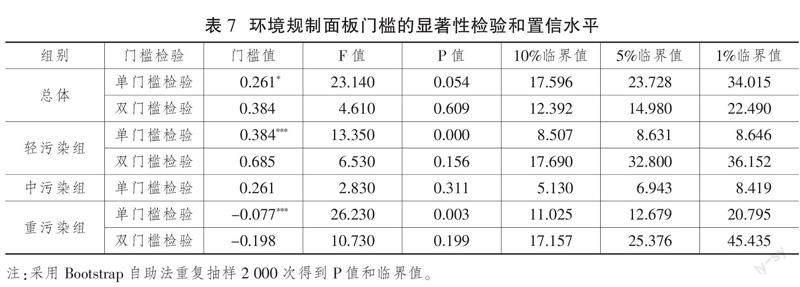

为进一步分析上述非线性影响的具体阈值,以及排污异质性省市之间的差异,引入环境规制作为门槛变量,进一步构建面板门槛模型,考察不同区间内环境规制对长江经济带工业绿色转型的影响。显著性检验结果显示,除中污染组外,长江经济带11省市、轻污染组、重污染组环境规制对工业绿色转型的影响都存在门槛效应,且单一门槛F统计量分别在10%、1%、1%水平下显著,但双重门槛F统计量均未通过显著性检验(见表7,下页)。

在不同门槛区间内,环境规制对工业绿色转型的影响不同,可根据环境规制的不同门槛值设定虚拟变量,研究二者的非线性关系。以I(*)为示性函数、γ1为门槛值,τit为随机扰动项,将单门槛模型设定为:

lnIGTit=ρ0+θ3lncontrol_ait+σ1lnERit·I(lnERit≤γ1)+σ2ERit·I(lnERit>γ1)+τit(4)

就长江经济带11省市样本而言,根据门槛值将环境规制分为lnER≤0.261和lnER>0.261两个区间。当lnER≤0.261时,环境规制估计系数为0.140,在5%的水平下通过显著性检验(见表8,下页),表明在第一门槛区间对工业绿色转型的影响表现为正向促进作用。当lnER>0.261时,估计系数上升为0.442,表明在第二门槛区间对工业绿色转型的影响作用和显著性进一步提升,即提高环境规制强度更有利于促进工业绿色转型。

对长江经济带轻污染组样本而言,根据门槛值将环境规制分为lnER≤0.384和lnER>0.384两个区间。当lnER≤0.384时,环境规制对工业绿色转型的推动作用为负,虽然并不显著,但也说明轻污染组不适合确定过低的环境规制强度,否则将在一定程度上阻碍工业绿色转型。当lnER>0.384时,环境规制估计系数由负转正,未通过显著性检验,但仍可说明当环境规制达到一定强度后,能够对轻污染组工业绿色转型产生正向促进作用。

对长江经济带重污染组样本而言,根据门槛值将环境规制分为lnER≤-0.077和lnER>

-0.077两个区间。当lnER≤-0.077时,环境规制对工业绿色转型的作用表现为显著的负向效应;当lnER>-0.077时,影响作用转为显著的正向效应,且系数大幅提升。这说明较高的环境规制强度更能有效推动重污染地区工业绿色转型。

比较三组样本,长江经济带11省市、轻污染组、重污染组门槛值大小关系为轻污染组>长江经济带11省市>重污染组,说明排污强度越低的省市,较强的环境规制政策更能促进工业绿色转型,较低的环境规制强度对工业绿色转型的促进作用将大幅降低,甚至变为阻碍因素。在三组样本中,轻污染组、重污染组均存在随着环境规制强度的增强,对工业绿色转型的影响由负向转为正向的过程,即存在一个环境规制强度的拐点,将其对工业绿色转型的影响分为两段,类似于“U”形关系。相对而言,在长江经济带沿线11省市工业绿色转型过程中,环境规制的影响效应呈现“J”形特征。

根据文献综述分析,学术界关于环境规制与工业绿色发展的非线性关系研究结论差异较大,既有“U”形关系,也有倒“U”形关系,还有“J”形关系等。究其原因,主要是与研究样本和时间周期选择有关。前文理论分析也表明,一般而言,只有“适宜的”环境规制强度才能推动工业绿色转型,而强度过高或过低的环境规制对工业绿色转型的促进作用均会受到抑制。因此,二者的关系应该近似为倒“N”形,即先下降、后上升、再下降的过程。轻污染组和重污染组研究结论都证明较低的环境规制将抑制工业绿色转型,而“适宜的”环境规制则有利于工业绿色转型。长江经济带11省市总体研究结果则进一步表明,在有效范围内,伴随环境规制强度的逐步增强,其对工业绿色转型的政策促进效应也进一步增强。由于样本期内长江经济带环境规制与工业绿色转型呈“J”形关系,因而可判断长江经济带环境规制强度尚未达到最有效的拐点,仍有进一步提升的必要性。

4.进一步的研究

2016年1月,习近平总书记主持召开第一次长江经济带发展座谈会,同年5月《长江经济带发展规划纲要》发布。考虑到这一时间节点的重要影响,将样本分为组1(2010—2015年)和组2(2016—2019年)展开实证研究,比较这一国家重大战略实施前后环境规制对长江经济带工业绿色转型的影响效应。

由于分组回归后的样本量减少,若再按排污异质性进行分样本考察,则难以满足实证研究的样本量要求。鉴于此,本部分仅考虑11省市样本,不再考察排污异质性特征。模型Hausman检验结果显示均应选择固定效应模型。分组回归结果如表9所示①,方程(1)(2)分别考察组1的直接影响效应和非线性影响效应,方程(3)(4)分别考察组2的直接影响效应和非线性影响效应。

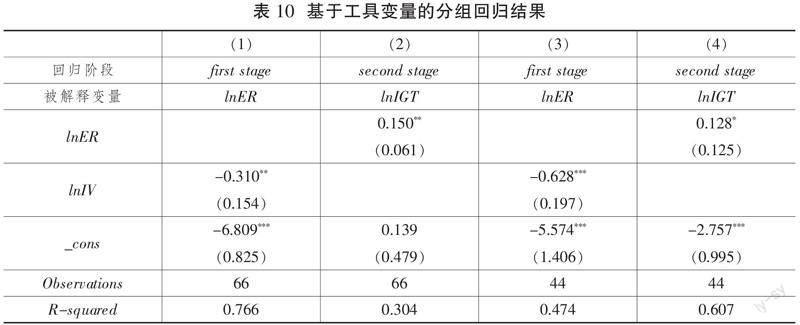

直接影响效应结果显示,两组样本环境规制的影响效应都呈显著的正向促进作用,但组2中环境规制的影响效应强于组1,证明长江经济带发展战略的实施加速了工业绿色转型。采用同样的方法对直接影响效应的反向因果问题进行内生性问题检验,回归结果见表10(下页)。其中,方程(1)(2)是组1基于工具变量的两阶段最小二乘回归结果,方程(3)(4)是组2基于工具变量的两阶段最小二乘回归结果。两组回归结果都能显著排除“弱工具变量”问题,且环境规制的估计系数均显著为正,说明回归结果稳健,排除了内生性影响,以及核心解释变量和被解释变量的“因果互验”问题。

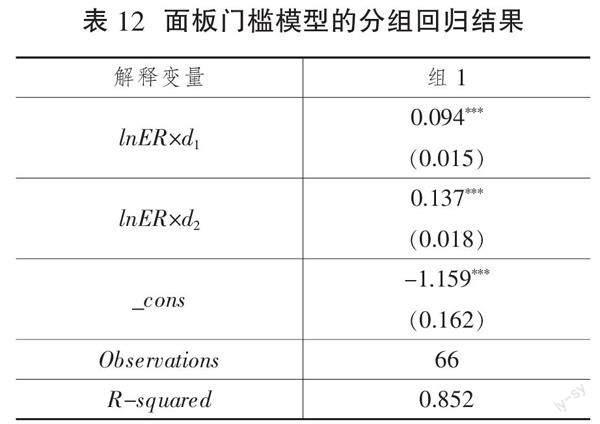

非线性影响效应结果显示,组1和组2环境规制的非线性影响效应虽然都呈正向促进作用,但并不显著。这可能是因为分组回归导致研究时段改变,进而导致非线性影响效应的显著性发生改变。为进一步研究两组样本的非线性影响是否还存在门槛效应,同样以环境规制作为门槛变量构建面板门槛模型,显著性检验结果(见表11,下页)表明,仅组1存在单门槛效应。进一步,根据组1面板门槛模型回归结果(见表12,下页),依据门槛值将环境规制分为lnER≤-0.871和lnER>-0.871两个区间。当lnER≤-0.871时,环境规制估计系数为0.094,且在1%的水平下通过显著性检验,表明在第一门槛区间对工业绿色转型的影响表现为正向促进作用。当lnER>-0.871时,估计系数上升为0.137,表明在第二门檻区间对工业绿色转型的影响作用和显著性进一步提升,呈现为“J”形特征,即提高环境规制强度更有利于促进工业绿色转型,进一步证明了2016年前长江经济带环境规制强度偏低的结论。

(三)稳健性检验

由于上述研究已经涉及样本异质性问题,因而稳健性检验主要考虑替代指标和改变研究时段两种方法。

一是使用替代指标。鉴于不同环境规制强度表征指标对实证研究结论存在影响,本文借鉴学术界常用的方法,利用单项污染物排污强度的倒数衡量环境规制强度,选取工业废水排放强度倒数作为环境规制的替代指标对模型重新进行面板回归。根据Hausman检验结果,采用固定效应模型得到更换环境规制测度指标的稳健性检验结果(见表13中的方程(1)和方程(2),下页)。估计结果显示,基于工业废水排放强度倒数的环境规制线性影响显著性得到增强,非线性影响显著性减弱,但影响方向不变,说明相关研究结论成立,且核心解释变量和被解释变量存在“因果互验”问题的可能性极低。控制变量仅系数大小和显著性水平发生改变,对工业绿色转型的作用方向均未改变,说明相关研究结论依然成立。

二是改变研究时段。由于数据获取过程中2010年、2019年数据估计值较多,且已经进行分样本回归,因而此处仅采用剔除2010年和2019年数据的方式对模型进行重新估计。基于Hausman检验结果,采用固定效应模型获得更改研究时段的稳健性检验结果,如表13中方程(3)和方程(4)所示。检验结果表明,环境规制影响工业绿色转型的线性和非线性效应稳健,包括控制变量在内,仅系数大小和显著性水平发生改变,方向均未改变,说明相关研究结论依然成立。

四、结论与政策建议

本文基于排污异质性视角构建理论分析框架,并以长江经济带为样本考察环境规制对工业绿色转型的影响效应,分析长江经济带环境规制的最优强度问题,以及各地区环境规制强度是否处于“最适宜”水平,并比较研究确立长江经济带绿色发展战略前后的环境规制促进作用,得到如下结论:

第一,环境规制能够有效促进工业绿色转型,但存在显著排污异质性特征。环境规制能导致企业的成本效应,进而对排污异质性地区工业绿色转型产生差異性影响。基于长江经济带样本的实证研究符合“波特假说”,具体表现为环境规制对高排污强度地区工业绿色转型的促进效应更为显著。引入工具变量之后的研究结果表明,仅轻污染组存在主动推动工业绿色转型的情况,而在中污染组和重污染组则表现为环境规制助推工业绿色转型。

第二,环境规制对长江经济带工业绿色转型存在非线性影响和门槛效应。长江经济带11省市和排污异质性省市环境规制对工业绿色转型的正向影响均呈逐渐增强态势,且存在排污异质性差异。其中,长江经济带11省市样本的环境规制与工业绿色转型呈“J”形关系,轻污染组、重污染组环境规制均与工业绿色转型呈“U”形关系,而中污染组不显著。整体而言,在高排污强度省份的工业绿色转型过程中,环境规制的非线性正向促进作用更为显著。

第三,长江经济带环境规制强度偏低,仍存在进一步提升的空间。当前长江经济带环境规制强度对工业绿色转型的促进作用显著,但尚未达到“最适宜”程度。特别是对轻污染组而言,较强的环境规制政策更能促进工业绿色转型,而较低的环境规制强度对工业绿色转型的促进作用大幅降低,甚至变为阻碍因素。

第四,长江经济带绿色发展导向有效增强了环境规制对长江经济带工业绿色转型的促进作用。2016年后,长江经济带明确了绿色发展的基本遵循,有效提升了环境规制政策的促进作用,引入工具变量的研究依然支持上述结论。其中,2010—2015年长江经济带11省市样本的环境规制与工业绿色转型呈“J”形关系,而2016—2019年则主要表现为线性关系。

根据上述结论,提出如下政策建议:

第一,分类制定环境规制政策。进一步发挥环境规制的正向影响效应,应逐步提升长江经济带环境规制强度平均值。就排污异质性地区而言,各地区要放眼长江经济带和全国,充分比对、分类制定环境规制政策。现阶段,应根据不同省市的排污异质性特征,分类分层次提升环境规制强度,充分发挥环境规制对工业绿色转型的促进作用。

第二,构建长江经济带环境规制政策协商机制。为避免不同地区间环境规制强度差异导致的“污染避难所效应”,更好发挥环境规制的促进作用,一方面,要站在全国角度审视长江经济带环境规制政策的强弱问题,另一方面各地政府应通过协商机制与其他地区合作,共同制定符合整体工业绿色转型发展要求的环境规制政策。各协商主体应根据全国工业绿色转型进展制定一个“适宜的”环境规制强度范围,然后再根据管辖范围内各地区排污异质性特征制定符合整体工业绿色发展要求的环境规制政策,避免发生“环境规制标准竞次”现象。

第三,动态调整和不断丰富长江经济带环境规制政策。建议各地区设定环境规制政策周期,定期评估长江经济带和本地区工业绿色转型态势,为制定“最适宜”的环境规制政策提供依据。此外,随着数字技术的普遍应用和数字平台网络效应逐渐显现,各地区应不断丰富环境规制政策手段。建议各地区环境保护部门尽快利用数字平台开通政务号,普及环境保护政策和环境破坏带来的危害,提高政策传达效率。同时,倡导环境保护相关政务号积极探索数字共治等新型模式,加强环境规制政策宣传推广力度,充分发挥政策的网络效应,增强环境规制政策的时效性和有效性。

参考文献

[1]毛涛.“双碳”目标下中国工业低碳转型研究[J].改革,2022(8):67-75.

[2]张小筠,刘戒骄.新中国70年环境规制政策变迁与取向观察[J].改革,2019(10):16-25.

[3]余泳泽,尹立平.中国式环境规制政策演进及其经济效应:综述与展望[J].改革,2022(3):114-130.

[4]李旭颖.企业创新与环境规制互动影响分析[J].科学学与科学技术管理,2008(6):61-65.

[5]PORTER M E, VANDERLINDE C. Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship[J]. Journal of Economic Perspectives, 1995, 9(4): 97-118.

[6]黄磊,吴传清.外商投资、环境规制与长江经济带城市绿色发展效率[J].改革,2021(3):94-110.

[7]HENRIQUES I, SADORSKY P. The determinants of an environmentally responsive firm: An empirical approach[J]. Journal of Environmental Economics and Management, 1996, 30(3): 381-395.

[8]吴超,杨树旺,唐鹏程,等.中国重污染行业绿色创新效率提升模式构建[J].中国人口·资源与环境,2018(5):40-48.

[9]张成,陆旸,郭路,等.环境规制强度和生产技术进步[J].经济研究,2011(2):113-124.

[10]童伟伟,张建民.环境规制能促进技术创新吗——基于中国制造业企业数据的再检验[J].财经科学,2012(11):66-74.

[11]张平,张鹏鹏,蔡国庆.不同类型环境规制对企业技术创新影响比较研究[J].中国人口·资源与环境,2016(4):8-13.

[12]LEEUWEN G V, MOHNEN P. Revisiting the Porter hypothesis: An empirical analysis of green innovation for the Netherlands[J]. Economics of Innovation and New Technology, 2017, 26: 63-77.

[13]尹礼汇,孟晓倩,吴传清.环境规制对长江经济带制造业绿色全要素生产率的影响[J].改革,2022(3):101-113.

[14]钱争鸣,劉晓晨.环境管制与绿色经济效率[J].统计研究,2015(7):12-18.

[15]彭星,李斌.不同类型环境规制下中国工业绿色转型问题研究[J].财经研究,2016(7):134-144.

[16]刘帅,杨丹辉,金殿臣.环境规制对产能利用率的影响——基于技术创新中介调节效应的分析[J].改革,2021(8):77-89.

[17]宋德勇,邓捷,弓媛媛.我国环境规制对绿色经济效率的影响分析[J].学习与实践,2017(3):23-33.

[18]蒋伏心,王竹君,白俊红.环境规制对技术创新影响的双重效应——基于江苏制造业动态面板数据的实证研究[J].中国工业经济,2013(7):44-55.

[19]沈能.环境效率、行业异质性与最优规制强度——中国工业行业面板数据的非线性检验[J].中国工业经济,2012(3):56-68.

[20]徐鹏杰.环境规制、绿色技术效率与污染密集型行业转移[J].财经论丛,2018(2):11-18.

[21]王锋正,姜涛.环境规制对资源型产业绿色技术创新的影响——基于行业异质性的视角[J].财经问题研究,2015(8):17-23.

[22]李阳,党兴华,韩先锋,等.环境规制对技术创新长短期影响的异质性效应——基于价值链视角的两阶段分析[J].科学学研究,2014(6):937-949.

[23]张英浩,陈江龙,程钰.环境规制对中国区域绿色经济效率的影响机理研究——基于超效率模型和空间面板计量模型实证分析[J].长江流域资源与环境,2018(11):2407-2418.

[24]游达明,欧阳乐茜.环境规制对工业企业绿色创新效率的影响——基于空间杜宾模型的实证分析[J].改革,2020(5):122-138.

[25]李婉红.排污费制度驱动绿色技术创新的空间计量检验——以29个省域制造业为例[J].科研管理,2015(6):1-9.

[26]李强.河长制视域下环境规制的产业升级效应研究——来自长江经济带的例证[J].财政研究,2018(10):79-91.

[27]吴传清,黄磊,邓明亮,等.长江经济带创新驱动与绿色转型发展研究[M].北京:中国社会科学出版社,2020:335-351.

[28]裴潇,蒋安璇,叶云,等.民间投资、环境规制与绿色技术创新——长江经济带11省市空间杜宾模型分析[J].科技进步与对策,2019(8):44-51.

[29]阮陆宁,曾畅,熊玉莹.环境规制能否有效促进产业结构升级?——基于长江经济带的GMM分析[J].江西社会科学,2017(5):104-111.

[30]余淑均,李雪松,彭哲远.环境规制模式与长江经济带绿色创新效率研究——基于38个城市的实证分析[J].江海学刊,2017(3):209-214.

[31]吴传清,黄成.排污异质性与长江经济带工业绿色转型发展研究[J].湖北大学学报(哲学社会科学版),2021(1):105-114.

[32]原毅军,谢荣辉.环境规制的产业结构调整效应研究——基于中国省际面板数据的实证检验[J].中国工业经济,2014(8):57-69.

[33]陈诗一,陈登科.雾霾污染、政府治理与经济高质量发展[J].经济研究,2018(2):20-34.

[34]沈坤荣,金刚,方娴.环境规制引起了污染就近转移吗?[J].经济研究,2017(5):44-59.

Environmental Regulation and Industrial Green Transition in the Yangtze River Economic Belt: From the Perspective of Emission Heterogeneity

HUANG Cheng WU Chuan-qing DENG Ming-liang

Abstract: Accelerating industrial green transformation is the only way and key to promote the comprehensive green and low-carbon development of the Yangtze River Economic Belt. In the Yangtze River Economic Belt as sample investigation of environmental regulation to the transformation of the industrial green emission heterogeneity effect, the results showed that the environmental regulation of the Yangtze river Economic Belt has positive promoting effect on industrial green transformation, in line with the "Porter hypothesis", and this effect is heterogeneity characteristics that show the higher emission intensity region promoting effect. Further research shows that this influence also has nonlinearity and threshold characteristics. Among them, environmental regulation has a J-shaped influence on the overall industrial green transition of the Yangtze River Economic Belt, and has a U-shaped influence on light pollution and heavy pollution provinces and cities, while it has no significant influence on medium pollution provinces and cities. In addition, the clear green development strategy of the Yangtze River Economic Belt in 2016 effectively enhanced the role of environmental regulation in promoting the industrial green transformation of the Yangtze River Economic Belt. In general, the intensity of environmental regulation in the Yangtze River Economic Belt is low, and the policy effect has not been fully brought into play. To further promote the industrial green transformation in the Yangtze River Economic Belt, we should take the heterogeneity of pollutant discharge as an important reference, formulate targeted environmental regulation policies by classification and region, accelerate the construction of regional consultation mechanism for environmental regulation, and promote the continuous enrichment and dynamic optimization and adjustment of environmental regulation policies.

Key words: environmental regulation; industrial green transformation; emission heterogeneity; the development of the Yangtze River Economic Belt

基金項目:国家社会科学基金项目“推动长江经济带制造业高质量发展研究”(19BJL061)。

作者简介:黄成,清华大学社会科学学院经济学研究所博士后、助理研究员,武汉大学中国发展战略与规划研究院长江经济带发展战略研究中心特聘副研究员;吴传清,武汉大学中国发展战略与规划研究院副院长,武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师;邓明亮,武汉大学经济与管理学院博士研究生。