数字时代战略性人力资源管理困境与消解:基于SECI知识创造视角

陆丹 王丹 姜骞

摘 要:从知识管理角度来看,组织战略性人力资源管理的根本目的是提高基于组织知识创造的组织持续创新能力,以保障组织战略实现。人力资源管理数字化转型的本质是通过数字技术提高人力资源管理战略效能,确保组织获取可持续核心竞争力。以经典知识创造SECI理论框架为基础,分析并阐释数字时代组织战略性人力资源管理面临的三重困境,即人的主体性困境、知识管理困境以及组织激励困境,并针对性地提出如下建议:建立知识—价值愿景,保护并提升员工主体性;创建知识创造场域,提高组织知识管理效率;推动知识驱动的人力资源管理创新,提升组织激励效果。

关键词:战略性人力资源管理;SECI;知识创造

中图分类号:F272 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2023)09-0129-09

随着数字技术在经济社会发展中的不断普及,企业通过数字化转型持续获取数字红利。数字技术打破了传统组织边界,企业通过基于数字技术的生产流程再造、信息沟通机制重建,使组织价值创造和动态创新能力得以提升。但与此同时,由越来越多的以机器人为代表的数字智能进入组织生产实践场景,参与组织互动,组织人力资源管理对象不再仅仅是企业员工,而是由数字赋能的员工和智能技术共同组成的高度智能化“人机复杂系统”。综观已有研究成果,关于数字技术对组织战略性人力资源管理效能提升的影响效应,学者们并未得到一致性结论。现有的研究并没有提供广泛而有力的证据表明数字技术对人力资源管理组织战略实现的“正向赋能”,相反还得到了一些关于数字技术引发的低员工满意度、高离职倾向、隐私侵犯等一系列相反结论[1]。数字时代人力资源管理面临多重困境,数字技术引发组织与人的关系重塑,人的主体性问题需要被重新审视,并由此探索数字时代战略性人力资源管理创新路径。

一、数字时代人力资源管理战略属性跃迁

战略性是组织人力资源管理的核心属性。战略性人力资源管理效能体现在以知识生产和价值创造为基础、以持续创新为标志的组织核心竞争力获取。数字技术在一定程度上重塑了组织与员工关系,持续迭代组织价值创造和创新模式。价值创造是组织中人的资源属性在商业领域的变现。数字时代组织人力资源的变现能力依靠人的主体意识唤醒,是由主体性和主体间性组成的复杂自适应系统演化的结果,而不仅仅是基于“刺激—行為—绩效”的简单反馈。发端于工业时代实证主义的战略性人力资源管理在数字时代开始从工具理性向价值理性跃迁。

(一)数字时代的组织与人

以泰罗为代表的古典管理理论认为,组织是由机器和工具组成的“技术系统”,是“资源转化装置”,组织中的人被“淹没”在组织资源转化的技术之中,就像新古典经济学家定义的那样,组织是一组“投入—产出函数”,函数中只有“变量”,没有人。现代组织管理理论对组织有了新的认知,其综合了古典科学管理的“组织技术观”和梅奥的“人际关系观”,将社会组织理论带入组织研究,认为组织是人及其相互关系的总和[2],组织成为以人为节点的关系网络,而非以业务为边界的劳动分工单元;组织不再仅是“函数式机械实体”,而是“人及其关系集合体”。在组织这个人际网络中,传统组织管理定义的“非正式组织”被纳入人力资源管理场域。将组织中“非正式组织”有效整合的全息式人力资源管理,有助于管理者战略性看待组织人际网络节点中的个体,全局性思考以人连接的网络组织价值创造,保证战略性人力资源管理效能实现。

数字技术打破了组织物理边界,数字时代的组织是依靠数字技术联结起来的、高度智能化的“人机交互”系统和价值创造系统。该系统通过数字技术与其他系统组成更庞大的价值共创网络。被数字赋能的员工,可以与组织并行,成为无边界的价值共创网络的“独立节点”,组织与员工的主客体二元对立关系被打破,员工组织承诺表现及组织公民行为方式发生改变,基于员工主体性重建的数字时代的组织与员工关系被重塑。因此,数字时代的组织战略规则形成将不再囿于基于实证主义行为与环境二分法的管理面向,而是扩展到个体生命与世界的哲学面向[3]。重新审视组织与人的关系,重估组织中人的主体性,深入思考环境对于根植其中的每个人类主体的意义,是数字时代战略性人力资源管理的核心。

(二)战略性人力资源管理的知识创造逻辑

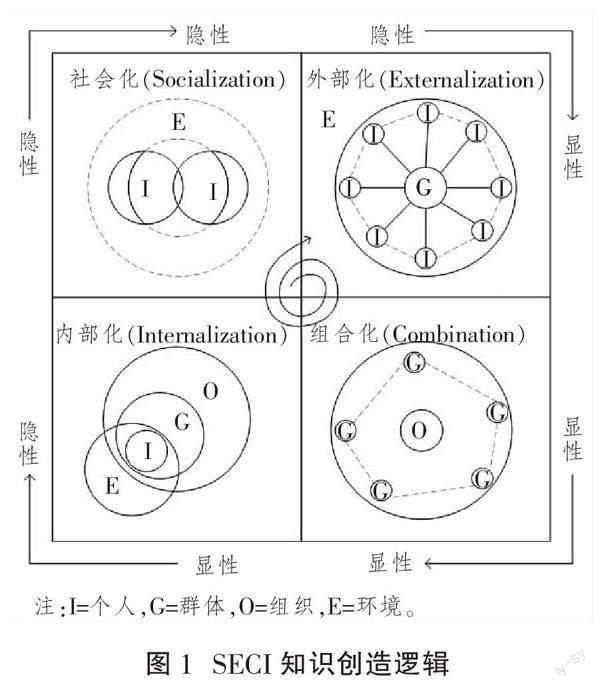

战略性人力资源管理的核心是通过知识创造和组织创新,使组织获取持续竞争优势,以应对不确定性。SECI知识创造过程包含社会化个体隐性知识(Socialization)、外部显性化群体隐性知识(Externalization)、群体显性知识组合系统化(Combination)、群体显性知识内部隐性化(Internalization)。SECI知识创造始于组织个体隐性知识的社会化,及组织个体借助组织中不同的“场域”,通过交流、分享个体隐性知识,转换成新的群体隐性知识,从而打破组织“知识垄断”,防止形成“知识保护”。群体隐性知识通过外部化被表达为经过思辨的客观显性知识。群体共有的隐性知识被显性化为可供组织成员分享的客观显性知识的过程是组织知识创造的“惊险一跃”,是将组织中存在的混沌、无序、非结构化的隐性知识转变为组织普遍接受、认同的结构化的客观显性知识。当组织群体隐性知识被外部显性化为组织的客观知识后,经过连续不断的交流、整合、编辑和处理过程,形成一个更为复杂、系统化的组织显性知识集合。组织创造和分享的显性知识的内部隐性化过程是组织个体成员对知识的“行为辩证”过程,通过对组织显性客观知识的“行为辩证”,形成新的组织个体的隐性知识。

SECI知识转化过程是组织与员工持续交互的“群体实践”和“个体实践”融合、转化、升级的过程。组织“群体实践”形成的知识集合在组织成员间被不断地验证、精炼分解,形成连续不断的组织知识沉淀、积累、升级、迭代,通过信息技术、劳动分工以及组织架构形成新的组织“知识分布”,使得组织开发性和探索性创新成为可能。组织的“个体实践”过程是检验、修正和积累组织显性知识为个体隐性知识,使得组织最大限度获取“干中学效应”的唯一有效途径。SECI知识创造循环从社会化个体隐性知识的组织“群体实践”开始,到群体显性知识内部隐性化的组织“个体实践”结束。一个SECI循环完成也是新一轮SECI循环的开始,由此形成螺旋上升的组织SECI知识创造循环(见图1),组织持续的动态创新能力实现得以保障。

(三)数字时代战略性人力资源管理新图景

数字时代的组织面临极度动荡的超竞争环境,此种态势下组织的竞争优势表现为“暂时性的持续”和“持续性的暂时”双重特征,这是组织资源视角和核心能力视角下的组织战略理论无法解释的现象。数字时代组织战略实现的关键要素是基于数字技术的组织动态创新能力,即组织通过内嵌于某个价值共创网络,依靠数字技术与价值网络各节点的即时信息沟通,迅速整合资源,敏捷响应并满足需求,从而获得持续竞争优势[4]。数字时代组织动态创新能力归根结底取决于组织知识创造、存储、整合、迭代及运用能力,即组织的知识流管理效率。组织的知识创造过程是处于人际网络节点上的组织成员进行对话与实践的交互过程,组织转变成个体知识信息交互的“场域”[5]。数字技术有效促进了组织从机械实体到场域实体的转变,进而触发战略性人力资源管理的哲学意义建构,数字时代战略性人力资源管理呈现由“人—知识—创新—价值创造”四个面向构成的新图景。通过组织中多层“场域”结构,组织个体通过环境交互促使组织知识创造,重新定义战略视野与实践,改善组织流程,改进产品及服务,获取持续竞争优势。

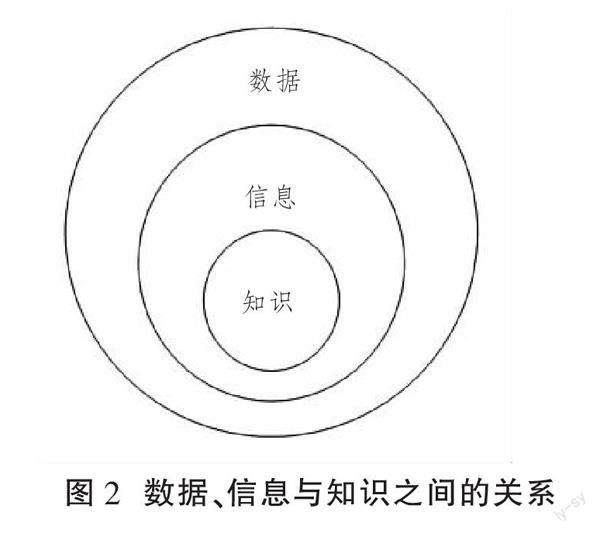

组织动态创新的本质是组织克服“泰罗式收益”递减,在同质资源和制度环境中持续获取“熊彼特租金”的有效途径,是在相互联结的复杂创新价值链中将嵌入多元创新要素间的知识成功转变成价值的过程(見图2)。数字时代人力资源管理需更加关注企业如何创造、转移与整合知识以应对快速变化的环境[6],促使人力资源管理回归人本战略属性[7]。

二、基于SECI理论的数字时代战略性人力资源管理三重困境

数字时代战略性人力资源管理面临由工业时代的管理实证、信息时代的知识管理以及数字时代人工智能三方面叠加形成的三重困境,具体包括人的主体性困境、知识管理困境以及组织激励困境。

(一)人的主体性困境

SECI知识创造理论强调对组织中“人的关注”,强调通过隐性知识在组织与个体间的转化,促进个体与组织共同成长,是基于组织动态创新能力培育的战略性人力资源管理的关键。以ChatGPT为代表的人工智能改变了组织知识创造的情境,颠覆了传统组织中基于操作层面的人机协作关系。基于生物技术和信息技术革命的人机共生关系,使得数字时代人的主体性遭遇主体性分裂、主体空心化困境,引致组织知识生产力下降。

1.主体性分裂

数字时代人的生存样态分化为数字生存样态和实体生存样态。数字时代的人的主体形态与启蒙时代的主体形态全然不同。笛卡尔、康德定义的人的统一的理性内在主体,通过大数据及算法技术裂变为数字和物理两个分离的主体。数字技术通过精准记录、分析人的网络行为轨迹,为物理世界中的每个人绘制了数字画像,形成了处于物理世界的“我”之外的,不是由我们的理性自我意识构成,而是由无数我们有意或无意行为留下的数据构成的数字世界的自己。被物理世界的理性所压抑的弗洛伊德精神分析中的“原欲”,通过数字技术的链接,在数字世界得以释放,人的主体性中被现实理性压抑的部分成功逃逸到数字世界[8],人拥有了新的数字主体身份,主体性不再被统一在物理世界的理性之中。数字技术带来的人的主体性分裂,造成了真实世界中人与自我的分离、人与他人之间的疏离,人与周围真实世界的互动减弱。物理世界人的交往被技术异化,“在场”的社会关系维系面临数字挑战,背离了哈贝马斯“社会交往”的思想精髓。被算法控制的数字自我可能误导了对真实世界自我价值的判断,新的知识不再是将根植于信仰的隐性知识,经由统一的内在主体被创造出来,而是被数据平台用筛选的数据、基于商业利益的算法经济,包装成令我们误以为显性化的新知识;数字主体性“反噬”物理主体性,知识创造被信息精准推送取代,组织的知识创造力被算法压制,客观上导致SECI知识创造质量下降。

2.主体空心化

人不是纯粹的理性算计的机器,而是理性与非理性竞合的主体[9]。SECI知识创造强调置身于真实生命世界的无数个体,依赖丰富的内在心灵体验,通过对话、实践,产生无法被符码化的人类智识成果,人通过主体性参与真实世界实践,在实践过程中融入世界,并与之互动,探寻生命世界意义。以ChatGPT为代表的人工智能改变了这一经典的组织知识创造范式,随着生物芯片、脑机接口等数字技术的不断发展,人机互动进一步发展为人机共融,人与作为工具的计算机之间的主客二元关系发生变化,当人的思维、记忆与意识等高级智能被数字技术记录、复制、推演迭代,作为传统生物及社会意义的人的现实主体能力会逐步降低,甚至丧失,“数据拜物教”由此产生,人退化为马尔库塞所说的“单向度的人”。因此,数字世界分裂了人的主体性,使人部分游离于现实世界之外,被数字算法控制的个体对真实的生命世界的意义感蜕化,人陷入虚无与无意义状态,人的主体性呈现空心化。员工被捆绑在数字流水线上,消失在算法经济中,SECI理论所强调的个体知识创造意愿及知识生产动力不足,基于知识创造力的组织动态创新能力受到损害,组织战略实现难以保障。

(二)知识管理困境

1.知识客体性困境

传统的知识定义是“被证明正当的真实信仰”。各种流派的认识论都试图回答人们如何判断其主观信仰为客观真理。人是感知和体验知识的主体,实证主义的本体论关注知识的客观性或客观的知识,认为真正的人类知识均包含在科学边界之内。现象学认为知识是主观的、具体的、相对的、可解释的[10]。当人通过体验获得含义,知识的表征是主观隐性,而非先验客观显性。通过“悬置”或“加括号”式的思考追问,人类可以获得关于事物本来面目的真实的知识,即知识是可以被人创造的[11]。与实证主义的知识观不同,SECI知识创造理论不将知识视为绝对可靠的事物,而是将知识看作一个基于长期性的,正在进行的对现状质疑而得到的暂时性的结果[12]。

SECI强调知识创造过程中如何通过人的理性对组织客观外显知识进行整合系统化,人类主体表现为整体系统的一部分,组织被视为具有特定结构和心智模式的先验有机体。组织知识创造依赖于主体及主体间性,通过对话实践创造某种情境,使那些难以结构化且以特定时间和地点为前提条件的隐性知识被群体所感知、获取和分享。SECI理论还描述了组织成员行为实践辩证过程转化为高阶的个人内隐知识的过程,体现了“干中学”的实用主义理念。被个体内部化的知识会反过来影响个体与环境的交互,个体依靠组织获得成长,组织通过个体成长获得持久创新的动力。

2.知识创造困境

“组织是信息处理器”是实证主义知识管理研究的组织认知前提。提高组织知识管理的科学性,必须从组织价值观前提中分离出事实前提,组织知识管理才能成为科学[13]。因此,组织知识创造不可避免地被简化到组织信息处理系统之中,建立在管理科学基础上的知识管理研究没有真正揭示组织知识的本质和组织处理知识的方式。从这个意义上说,管理学家西蒙提出的“有限理性”和“次优决策”理论,是基于实证主义本体论的管理科学对现实世界的一种无奈的妥协。组织既不是科学实证主义的管理学和经济学所描绘的经济结构,也不完全是终极意义探究的哲学家所认知的“创造意义社会过程中的一种简单的聚集体”[12]。

SECI知识创造理论聚焦组织知识创造过程中的隐性知识转化及应用,强调组织创造场域中的人的主体性及主体间性问题,对管理实证主义进行了有效修正。与管理实证主义的知识镜像论相反,SECI理论根植于这样的信仰,即知识本身就包含了人类的价值观和理想。知识创造过程不能仅用标准的实证主义的因果模型反映;相反,组织知识创造是组织成员个体独有的主观隐性知识和组织成员共有的客观显性知识连续转化的过程[11],通过不同组织“场域”的连续交互,个体隐性知识与组织显性知识边界被不断打破、重建。知识创造理论并不否认知识的客观性,它认为知识创造是一个连续过程,是一个主观隐性知识和客观显性知識不断相互转化和迭代的连续体。社会共有的主观知识是通过群体体验获得的,只要知识处于主观的隐性阶段,它就仅能通过直接感性体验被创造出来,且无法超越个体价值观或理想信念,这类未经转化的知识不能成为普适的“客观性”知识,组织便不可能成为知识创造的主体。

(三)组织激励困境

数字技术带来了人的主体性及知识管理困境,以管理实证主义为基础的组织激励在企业数字化转型过程中面临前所未有的挑战。组织数字化转型的本质是传统组织方式及价值创造逻辑的颠覆,改变了工业时代组织生产要素结合方式和要素交互方式,这在根本上改变了组织激励的底层逻辑。实证主义激励理论及实践产生于以计划、分工、边界、流程、秩序、控制、绩效为底层组织逻辑的机器化工业大生产,强调通过不同激励方式,在员工行为与组织绩效之间建立强关联,反映的是员工与组织的主客体简单二元关系;组织业务及人力资源架构以组织战略为中心,服务于组织价值目标实现。

数字技术使组织去中心化、无边界化成为现实,员工与组织的关系被重塑,员工个体价值被数字技术放大;特别是从组织知识创造角度看,员工身份被重新定义。数字时代的组织员工不再仅作为隶属于组织的一项生产投入要素,以及需要被管理激励的对象;相反,数字时代的组织员工是以知识代理者身份存在于更开放的、甚至与组织并行的开放共享的社会价值创造网络中,成为更大范围的社会创新主体,知识创造及自主创新能力赋予组织员工更强大的权力[14],员工组织承诺及组织黏性降低。由此可见,囿于组织物理及制度边界的传统组织激励方式,在数字时代战略性人力资源管理实践中的效用日益衰减。

三、数字时代战略性人力资源管理的创新路径

数字技术置组织人力资源管理实践于全新的人机互动共生情境,数字时代的人力资源管理面临重新确定组织管理场域中的人机身份及其相互关系的问题,知识管理理论为该问题提供了全新的视角。从组织知识创造角度看,人机交互的实质是知识的交互。人、机作为独立的交互主体,各自充当知识代理者角色。因此,组织人力资源管理的实质是对知识代理者的管理,人力资源管理应将组织中的人与知识作为不可分割的统一体看待,知识应被当作内生的管理变量,对知识的管理内嵌于组织人力资源管理各环节,组织人力资源管理应从传统的“业务驱动”范式向“知识驱动”范式转变。

(一)建立知识—价值愿景,保护并提升员工主体性

数字时代是个体价值崛起的时代。数字技术打破了传统组织物理边界,为组织员工个体价值实现提供了更广阔的时空范围,这一现象促使组织与员工的关系发生根本性改变——员工对组织的依附性减弱,组织承诺对人力资源管理的功效减弱。指导传统人力资源管理实践的基于组织业务侧的单向度的“组织战略愿景”,在数字时代将转变为以“组织知识愿景”为基础、基于组织与员工双向度的“价值愿景”。

数字时代人力资源管理的典型特征是各类高度智能、强交互性的人工智能机器人出现在组织场景中,并成为与组织员工协同工作的另一个知识代理者。数字时代组织知识创造的SECI过程,由以员工为唯一知识代理者参与转变为由员工和人工智能终端双元知识代理者共同参与。数字时代的组织知识创造过程,是基于组织员工个体之间及与其交互的人工智能终端设备之间,在特定的包括现实的和虚拟的组织情境下的动态的互动创造过程。数字时代组织知识创造的领导力将来自组织所有成员,其领导动力源自由“组织知识愿景”维系在一起的“个体价值愿景”的建立及其实现,即分布式领导力培养及实践。这是数字时代保证人力资源管理效能、提升组织创新绩效的内生动力,而区块链技术为组织知识创造过程中的领导力去中心化提供了技术支持,为分布式领导力在数字时代的组织人力资源管理实践提供了可能。

(二)创建知识创造场域,提高组织知识管理效率

组织创新包括开发性创新和探索性创新,二者需要不同类型的组织知识集合。开发性创新需要的知识类型一般是组织员工所掌握的分散的、可交流分享、可识别的结构化的异质性知识。该类型知识在组织中的分布相对均匀地存在,构成知识在组织中的一个“初始分布”,组织创新活动就是识别并改变组织“初始知识分布”的过程。组织探索性创新所需要的知识是无法言传并分享的非结构化的默会性的“隐性知识”,是其他人并不知道的那些一瞬即逝情境下发挥极大作用的特殊知识。这些知识在组织中的分布是极端不均衡的,很难通过交流进行分享或将知识结构化,组织便有可能存在“知识垄断”。

SECI知识创造过程的风险源自组织可能存在的“知识垄断”。基于有效倾听和接受改变的组织包容性和开放性,组织信息交互“场域”成为战略性人力资源管理的“风险区域”。要想有效识别、防范和化解此类风险,有效保障各类组织“场域”交互效率和效果,促进组织SECI循环效率,打破“知识垄断”,借助数字技术搭建虚拟现实结合的员工交流空间,是组织人力资源管理的重要工作之一。通过虚实结合的员工信息交流场域建立,不仅能够丰富SECI的应用场景,而且能为员工提供不受时空限制的更多的知识分享机会,从而有效加强员工的组织知识—价值愿景认同,提高组织知识生产效率。

(三)推动知识驱动的人力资源管理创新,提升组织激励效果

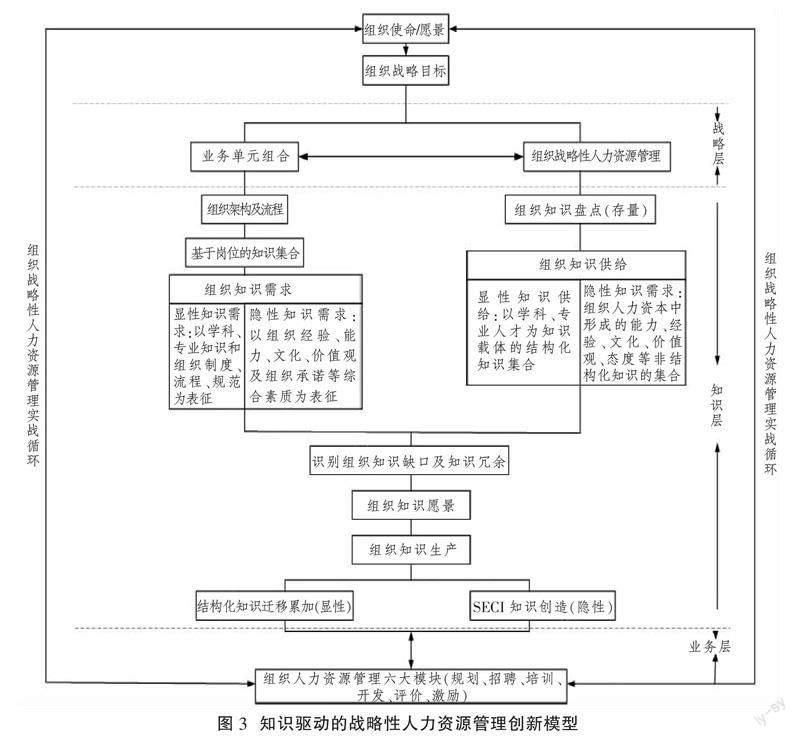

其一,传统人力资源管理实践基于“使命/愿景—业务”组织战略传导模式。人力资源作为组织价值链的基座,在既定的组织战略和业务单元组合框架下,通过人岗匹配,使人与业务结合,通过业务实践实现组织战略目标。由于传统的组织人力资源管理实践在组织战略及业务组合模式之间缺少一个内在的逻辑关联,组织人力资源管理战略与具体业务战略之间形成“两层皮”,存在组织人力资源管理“黑箱”,人力资源管理的本质战略属性被压抑,人力资源管理的战略保障效能受损。

其二,为保障数字时代的战略性人力资源管理效能,传统业务驱动的组织人力资源管理体系应转变为知识驱动。数字时代组织人力资源管理实践应由“愿景—业务”组织战略传导模式转变为“使命/愿景—知识—业务”模式,组织知识层内嵌于组织战略层和业务层之间。组织人力资源管理实践体系包含组织知识管理活动,“知识”成为链接组织战略管理和业务管理的纽带。由组织战略目标决定的组织业务组合模式,进而确定组织架构及流程,最终形成基于岗位能力素养的组织知识需求集合。相应地,组织人力资源管理循环应始于组织知识盘点,确认组织知识存量供给;通过组织知识供需比较,有效识别基于战略目标实现的组织知识缺口,去除组织知识冗余,提升组织知识生产和知识利用效率,最终在组织战略愿景及业务组合框架内形成组织知识愿景及人力资源管理流程,开展基于战略性知识生产的人力资源管理实践(见图3,下页)。

其三,战略性人力资源管理体系的建立应以组织知识管理为核心,以知识视角看待组织人力资源管理,员工不仅是组织存量知识载体,而且是组织新知识创造主体。基于“人岗匹配”的人力资源规划、招聘、培训、开发、评价、激励应从“业务层”转向“知识层”。组织HRD(人力资源主管)角色与组织CKO(首席知识官)角色合并。组织人力资源规划与组织知识盘点相结合,建立以岗位为基本单元的组织知识集合,梳理组织战略实现所需的显性和隐性知识集合,对应人力资源管理六大模块建立相应的知识图谱,根据组织战略目标绘制组织目标—知识矩阵。通过人力资源盘点,识别组织存在的知识冗余与知识缺口,并以此为目标对组织SECI循环过程加以引导和协调,提高组织知识生产的效率及效果,使知识成为组织人力资源管理与组织目标管理的桥梁,从而打破组织人力资源管理“黑箱”,提高组织人力资源管理的战略效能。

四、结语

在数字时代,以ChatGPT为代表的人工智能技术改变了组织与人的关系,在人机交互的组织工作场景中,战略性人力资源管理面临的三重困境有可能引发组织战略危机。数字时代战略性人力资源管理更加需要回归人的主体性原点,梳理人力资源管理底层的知识逻辑,重塑战略愿景、业务单元以及组织流程,在组织战略层和业务层之间嵌入组织知识层,通过知识驱动的战略性人力资源管理创新实践,让组织战略性人力资源管理更精准地服务于组织战略实现,同时帮助员工实现个体价值。正如齐美尔所说:“金钱只是通向最终价值的桥梁,而人无法栖居在桥上。”人工智能的广泛应用,要求组织通过人力资源管理创新,促使群体和个体目标激励相容,让数字时代的战略性人力资源管理走出困境,为社会创造更多价值,让更多人实现更高价值。■

参考文献

[1]谢小云,左玉涵,胡琼晶.数字时代的人力资源管理:基于人与技术交互的视角[J].管理世界,2021(1):200-216.

[2]切斯特·巴納德.组织与管理[M].詹正茂,译.北京:机械工业出版社,2015:89-91.

[3]HEIDEGGER M. Being and time[M]. New York: Harper & Row, 1962.

[4]TEECE D J, PISANO G, SHUEN A. Dynamic capabilities and strategic management[J]. Strategic Management Journal, 1997, 18(7): 509-533.

[5]罗德尼·本森,艾瑞克·内维尔.布尔迪厄与新闻场域[M].张斌,译.杭州:浙江大学出版社,2017.

[6]迈克尔·A.希特.布莱克威尔战略管理手册[M].宋华,译.北京:电子工业出版社,2015:562.

[7]TICHY N M, FOMBRUN C J, DEVANNA M A. Strategic human resource management[J]. Sloan Management Review, 1982, 23(2): 47-61.

[8]蓝江.外主体的诞生——数字时代下主体形态的流变[J].求索,2021(3):37-45.

[9]刘超.数字化与主体性:数字时代的知识生产[J].探索与争鸣,2021(3):22-25.

[10]HUSSERL E. The crisis of European sciences and transcendental phenomenology[M]. North-Western University Press, 1970.

[11] NONAKA I. The knowledge creating company[J]. Harvard Business Review, 1991, 6(6): 96-104.

[12] NONOKA I. Creation as a sythesizing process[J]. Knowledge Management Research & Practice, 2003, 1(1): 2-10.

[13] SIMMON H. Administrative behavior[M]. New York: Macmillan, 1945.

[14] 彼得·德鲁克.已经发生的未来[M].汪建雄,任永坤,译.北京:机械工业出版社,2018:190-199.

The Dilemma of Strategic Human Resource Management and Its Dissolution in the Digital Age: Based on SECI Knowledge Creation Theory

LU Dan WANG Dan JIANG Qian

Abstract: From the perspective of knowledge management, the fundamental purpose of strategic human resource management in organizations is to enhance the continuous innovation ability of organizations based on organizational knowledge creation, in order to ensure the realization of organizational strategy. The essence of digital transformation in human resource management is to improve the effectiveness of human resource management strategies through digital technology, ensuring that organizations achieve sustainable core competitiveness. Based on the SECI theoretical framework of classic knowledge creation, this paper analyzes and explains the triple dilemma faced by organizational strategic human resource management in the digital age, namely the dilemma of human subjectivity, knowledge management, and organizational motivation. Targeted suggestions are proposed as follows: establish a knowledge value vision, protect and enhance employee subjectivity; create a knowledge creation field to improve the efficiency of organizational knowledge management; promote knowledge driven innovation in human resource management and enhance organizational motivation effectiveness.

Key words: strategic human resource management; SECI; knowledge creation

基金項目:国家社会科学基金项目“能力重构视域下数字化创新生态系统共生演化机理与治理模式研究”(21BGL051);国家社会科学基金项目“动态能力视阈下平台领导企业数字化创新生态系统与价值共创研究”(19BGL043);教育部人文社会科学基金项目“共生网络视阈下超模块平台组织迭代创新与强化路径研究”(20YJA630060);海南省自然科学基金高层次人才项目“‘搜索—学习’视阈下科技企业孵化器创新孵化内聚机理、耦合路径与应用研究”(2019RC255)。

作者简介:陆丹,三亚学院教授、博士生导师;王丹(通信作者),三亚学院教授、硕士生导师;姜骞,三亚学院教授、硕士生导师。