多模态混合式教学场域中大学生深度学习影响因素的实证分析

张榕玲,马 娜,程富蓉

1.兰州城市学院教育学院, 兰州 730000;2.嘉峪关市建设路小学, 甘肃 嘉峪关 735100;3.兰州东方学校, 兰州 730000

当前,知识的呈现不再是单一的文字形式,而是文字、图像、音视频、虚拟仿真的多模态结合体,在多模态理论指导下,教师借助新兴技术和各类智慧教学平台进行多模态混合式的教学设计,结合传统课堂与网络教学的优势[1],极大地提升了教学效果。当前,学习者对知识的获取也不再是简单的习得,而是经过一定的处理、加工和创新的深度学习。经过梳理近几年混合式学习效果的相关文献发现,深度学习是有效提升混合式学习绩效的重要方式,同时也是培养创新性人才的有效途径之一[2]。深度学习的过程能够让学生掌握课业内容,培养批判性思维,以及解决复杂问题、合作和有效沟通的能力,成为拥有学术心态的自主学习者[3]。该研究基于多学科融合发展的理念,探究在多模态混合式学习环境中大学生深度学习的现状及影响因素,进而探讨在多模态混合式教学场域中有效促进学生深度学习且更加符合大学生具身需求的线上、线下策略。

1 相关研究概述

1.1 多模态混合式教学

多模态(multimodality)是指通过语言、图像、三维立体等各种媒体生成意义的符号资源。教学过程中运用两种及以上的符号资源和手段呈现教学内容的教学模式即为多模态教学[4]。多模态教学理念倡导使用多种制造意义的多媒体符号资源,通过刺激学生的感官认知模态达到教学目的,提高教学效率。混合式教学( blended teaching) 是将线下面对面教学与线上网络教学相结合进行优势互补的一种新型教学模式,是高校教育信息化改革进程中必然的发展形态。具有多模态属性的先进教育技术手段本身就集音视频、图像、动画、网络学习、互动交流于一体,其多模态话语的呈现形式为混合式教学注入了新的活力和动力[5]。尤其在元宇宙背景下的混合式教学环境得到了无限的延伸,学习交流方式得到了极大的拓展,学习资源得到了无穷的扩展,能将学习者有效地置于多模态语境,从多个感官(诸如听觉、视觉、触觉)刺激学生的交际意识和学习潜能,激发其学习动机,多角度深度掌握知识,培养其协作创新能力。由此可见,多模态教学理念与混合式教学模式相辅相成、相得益彰。多模态混合式教学模式的目的是借助智慧教学平台融合多模态教学理论,通过构建多模态教学资源、实施多模态互动方式、营造多模态学习环境、构建多模态评价方式,实现线上线下混合式教学过程的无缝衔接,激发学生学习兴趣,满足不同学生的学习需求,有效提升学生自主学习能力、创新实践能力和辩证思维能力,切实促进每位学生的个性化发展[1]。

1.2 深度学习

Biggs认为,深度学习包含高质量或者积极的认知加工能力,相匹配的浅层学习则选用低水平的认知生产加工能力,比如简易记忆或者无意识记忆[6]。何玲、黎加厚[7]认为,深度学习就是指在理解的基础上,学习者能够批判性地学习新发展的思想和客观事实,并将其融入原来的认知策略中,可以在诸多观念间开展联络,并能将现有的知识迁移到新的情境中,做出管理决策和处理问题的学习。深度学习并不能自然而然地发生,它的开展需要一定的触发机制。对此,不同的研究者提出了不同的观点。例如:钱旭升[8]认为,深度学习机制以兴趣为前提,困惑为关键,意义为条件;安富海[9]基于学习的准备、过程、结果和环境分析了深度学习的机制;李松林等[10]从学习的发生、维持、促进和支持四方面探讨了深度学习的机制。基于已有研究的概念界定和该研究的研究问题,文章认为深度学习的核心内涵及影响因素包括以下几个方面:

首先,以知识内容为载体。学科内容、学习任务、课程结构等因素为深度学习的知识内容[11]。知识内容是指学习者在学习的过程中所要学习的知识、技能、思想和行为的总和,通常以“任务驱动”和“问题解决”作为学习和研究活动的主线;以每门学科内容结构的逻辑特点,可以划分达到最终学习结果的层次,以此作为深度学习的前提,并对相关知识单元的学习任务进行分析,确定学习活动的目标;课程结构是实现课程目标与教学成果之间的桥梁,是实现课程实施的基础。

其次,以真实情境为客观条件。教学方法、教学资源、团队成员等因素通常会影响深度学习的情境[11]。教学方法以教学原理为指导,在进行实际教学时,教师能否正确地使用教学方法,将直接关系到课堂教学的成效,进而影响学生的深度学习;可依据教学目标、内容、对象选择教学资源,教学资源的选择要注意运用和展示的时间,只有在合理的规划下,才能发挥其应有的效果[10];在小组活动中,团队成员互相帮助、互相监督以及营造积极向上的小组氛围是影响深度学习的重要因素。

最后,以心理机能为主观驱动。学习兴趣、自我效能感、情感等因素会直接影响学习者的心理机能[11]。兴趣是一种心理特征,是人类认识和学习某些知识的一种内在驱动力,深度学习的关键是让学生主动、积极地投入到“乐学”和“愿学”的活动中去;自我效能感在一定程度上影响或决定学习者的学习行为、持久性和努力程度,甚至影响学习者内部心理的变化,从而影响学习者对新行为的习得。

多模态混合式教学能够突破时空的限制,丰富学习者获取知识的途径,加强师生之间的互动交流,增强团队成员的合作意识、行为,方便学习者随时随地进行学习,有利于培养学习者自主学习、问题解决以及高阶思维能力,更好地满足学生多样化的学习需求,为学习者深度学习提供触发及保障。该研究基于多模态理论及混合式学习理论,依托超星“一平三端”智慧教学,以影响大学生深度学习主客观条件为抓手,构建和实践了线上线下相结合的多模态混合式教学模式。图1为多模态混合式教学模式框架。

图1 多模态混合式教学模式框架

2 研究内容与方法

该研究通过问卷调查的方式收集相关数据,研究对象是某二本院校教育学院大二至大四本科生,问卷通过在线问卷调查平台(问卷星)进行填写。

2.1 问卷设计

问卷主要包括三个部分:第一部分是对大学生基本信息的调查。第二部分是对大学生深度学习行为的测量,从对知识的理解程度、学习过程中的自我监控以及学习应用等方面进行调查。采用李克特量表的方法,设计11道题目,每道题目中有5个选项,分别为“非常符合”“比较符合”“一般符合”“不符合”“非常不符合”。数据汇总时,分别对应的数值为5、4、3、2、1,对应的分数越高,说明其行为越符合深度学习。第三部分是大学生深度学习影响因素调查。从主、客观两个方面共设计了23个题目,量表方式、题目选项以及数据汇总得分与第二部分相同。此外,也对班级中参与混合式学习的人数、学习方式等方面进行统计,并在最后设置了开放性问题。

2.2 问卷信度与效度分析

2.3 统计分析方法

3 研究结果

3.1 研究对象的基本情况

此次调查共回收问卷319份,其中有效问卷为280份,有效率为87.77%。调查数据显示:女性213人(76.18%),男性67人(23.82%),参与调查的女性较多,这与调查对象所处师范类院校有关。教育技术学专业学生128人(45.76%),小学教育专业学生86人(30.63%),心理学专业学生66人(23.61%)。大二学生100人(35.71%),大三学生124人(44.45%),大四学生56人(19.84%)。参与多模态混合式教学课程学习门数中,参与过1门的22人(7.84%),参与2~3门、4~5门、5门以上的人数分别为98人(35.11%)、65人(23.32%)、60人(21.51%),有超过87%的调查对象在多模态混合式教学模式下学习,从而表明该研究具有一定的可行性。

3.2 深度学习行为测量分析

表1统计结果显示,大学生整体深度学习行为评分为(2.7±0.86)。其中,问题3的评分为(3.05±0.90),问题1的评分为(2.45±0.80),问题5的评分为(2.42±0.78),说明学生对新知识的掌握理解能力、知识迁移能力较弱,这也反映了学生需要进一步加强新旧知识的融会贯通,加强已学知识、新知识的理解和记忆,才能更好地搭建起新、旧知识之间的桥梁,构建更加完整的知识体系。

表1 深度学习行为描述统计

3.3 大学生深度学习影响因素分析

3.3.1 大学生深度学习影响因素因子分析

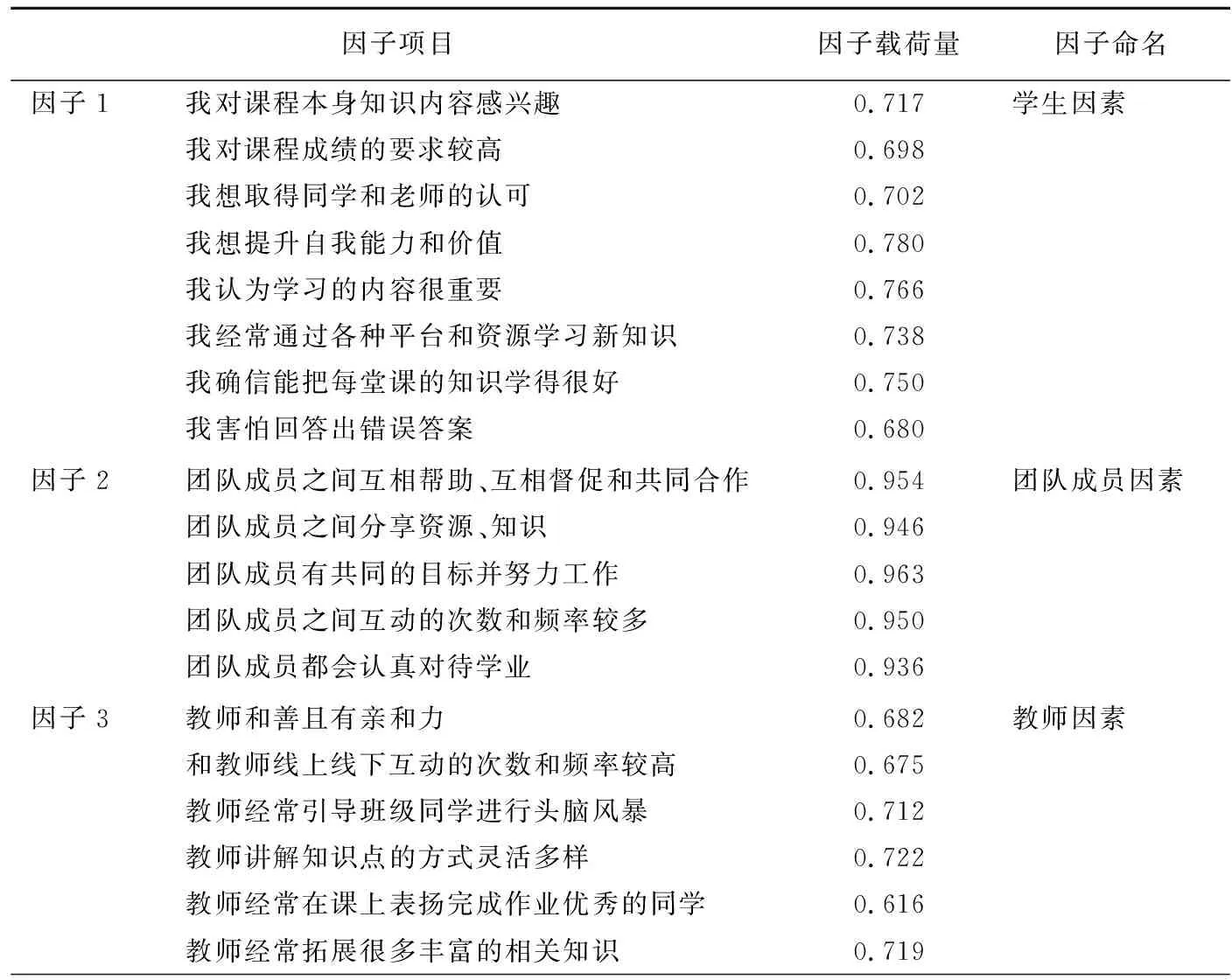

大学生深度学习影响因素数据的共同度检验过程中对初始变量的共同性进行检验,根据公因子检测、KMO和巴特利特检验的结果可知,题项的公因子值均>0.6,KMO值>0.9。表明各因子之间的共同特质较多且具有有效性,可以对因子进行主成分分析。对大学生深度学习影响因素数据的主成分分析,采用主成分分析法提取主要成分,在公因子检测中确定并提取了5个特征值>1的因子,前五个因子的方差累计贡献率为74.804%,说明一共有5个公共因子。对旋转后的成分进行矩阵分析确定每个公因子所包含的影响因子,根据因子与题项的对应关系判断:假设预期为5个因子(变量),针对每个因子(变量),对应28个“因子载荷系数”。其中,对不合理题项进行判断,重复多次循环,最终得到合理结果。

通过对大学生深度学习影响因素的研究,可以看出影响学生深度学习的因素存在于学生、教师、学习平台、课程以及团队成员五个方面。其中,在学生层面有90.35%的学习者有自信可以将每堂课的知识学得很好;教师层面有87.80%的学习者与教师互动的频率较高;学习平台层面有93.26%的学习者可以高效地利用学习平台;课程层面有91.07%的学习者认为有充足的机会在课堂进行自我发挥;团队成员层面只有极个别学习者认为无法和团队成员进行资源、知识的分享,绝大多数学习者极大地肯定了团队协作以及成员之间互相配合的重要性。

由表2可得出5个共同因子,并通过对5个共同因子的解释,重新编排和命名,以揭示深度学习的变量与各个因子之间的关系。

表2 因子命名

对5个公因子分别进行信度分析,分别得到学生因素因子可靠性统计值为0.922,团队成员因素因子可靠性统计值为0.987,教师因素因子可靠性统计值为0.905,课程因素因子可靠性统计值为0.867,学习平台因素因子可靠性统计值为0.827。各公因子的α系数均>0.8,这说明5个公因子的内部结构具有较高的可信性。通过对5个公因子的相关性分析,可以更好地了解学生因素和其他因素之间的关系。

3.3.2大学生深度学习影响因素数据的相关性分析

采用皮尔逊系数进行相关分析,统计学规定皮尔逊相关系数在0.40~0.69是中度相关,0.70~0.99是高度相关,对教师、学生、学习平台、课程、团队成员这五个因素进行相关性分析,相关系数有统计学意义。由表3可知,学生因素和教师因素r=0.841,P<0.001;学生因素和学习平台因素r=0.755,P<0.001;学生因素和课程因素r=0.682,P<0.001;学生因素和团队成员因素r=0.650,P<0.001;教师因素和学习平台因素r=0.766,P<0.001;教师因素和课程因素r=0.696,P<0.001;教师因素和团队成员因素r=0.690,P<0.001;学习平台因素和课程因素r=0.738,P<0.001;学习平台因素和团队成员因素r=0.671,P<0.001;课程因素和团队成员因素r=0.649,P<0.001。五个维度两两相关性为0.649~0.841,都有正相关(P<0.01),说明学生因素与教师因素、学习平台因素、课程因素、团队成员因素之间都具有较强的相关性。由此可见,加强师生之间的沟通与互动、加强团队合作、提高学习的自律性、充分运用在线学习平台的学习资源等可以更好地促进学生进行深度学习。

表3 影响因素相关矩阵

3.4 大学生深度学习开放性题目数据统计分析

针对调查问卷中开放性题目“您觉得在多模态混合式教学的学习过程中,如何更好地进行深度学习?”利用问卷星平台“词云”“词频”工具对学生的回答做了数据分析,结果如表4所示。去掉“学生”和“教师”等必有的词汇后,对高频关键词进行统计发现,“交流、线上、小组、合作、线下、互动、自律、团队”等关键词词频较高,可见学生们认为,增加师生之间的交流和互动、加强团队合作、提高学习的自律性等方法可以更好地促进学生的深度学习。

表4 开放性题目词频统计表

4 讨论

多模态混合式教学中影响大学生深度学习的主要因素主要存在于学生、教师、学习平台、课程以及团队成员五个因素,且这五个因素之间都具有较强的相关性。为了更好地对各个因素之间的相关性进行分析,可以把这五个因素从哲学的角度划分为内部和外部两大因素,并运用多模态评价进行考量。

4.1 内部因素:学生自身

有研究发现,深度学习的质量取决于学生自主学习能力的高低。影响大学生自主学习的因素包括内在动力、自我调节能力和学业自我效能感三个方面[12],且专注力、迁移能力、学习状态、创新能力、批判思维等行为对于学生深度学习的发生有较强的影响作用。内在动力是驱使学习者进行深度高效学习的前提,因此无论在线上、线下,还是课前、课中、课后对学生进行思政教育,激发学生爱国奋斗的热情,营造课程学习氛围,建立完善奖励机制,可以有效激发学生学习的内在动力;自我调节能力是学习者深度学习得以持续开展的保障,在学习过程中密切追踪学生的学习动态,尤其是心理具身方面的消极因素,适时进行引导帮助,可以使学习者能够在艰难的情况下坚持下来,失败时改变策略,完成学习任务后正确评价自己的行为和结果,调节自己的情绪,保持积极的心态;自我效能感是深加工认知技能策略和自我调控的内驱,在课前任务环节,设计多阶段、多维度性任务,对任务完成情况的反馈要做到及时中肯,对任务完成的评价指标设计应力求多元化,以鼓励学习行为的选择、持久性和努力程度,不断提高大学生自主学习能力,确保学习效果。

4.2 外部因素:教师、学习平台、课程资源和团队协作

①教师方面应每次课前明确学习目标,并发布学习任务准确定位课堂目标,充分利用多模态教学环境营造多样化的教学情境,增强教学内容的情境性,调动学生多感官的参与和内在情感的共鸣,运用多模态互动方式提升师生之间的优质互动,设计基于思维的问答策略,从以教师为中心向以学生为中心转变,从知识学习向创新能力的培养转变,从封闭性问题向开放性问答转变,从具身认知的角度激发学生学习的内驱力,从而提升多维互动的品质和深度学习的成效。

②学习平台和课程资源方面要定期对课程建设的指标进行复查,并对学习平台运行状况进行评估以提高在线课程质量,加强网络课程平台资源建设,对相关资源进行有效的管理和维护扩充,以最大程度满足学生不同的学习需求,保障其学业质量,促进其深度学习。

③团队协作方面提高团队协作与高效沟通。团队智慧的力量不仅仅在于能够提高最终成功的效能,同时团队协作过程本身就能极大地提升学生的学习水平,团队成员共同实现学习目标的过程;同时也是团队成员之间建立交流的过程,高效的交流能够迅速地将团队内的资源整合起来,达到团队成员之间技巧与经验的互补,从而更好地完成学习任务。

4.3 多模态评价

如何考量以上五个因素在整个教学过程中所起到的作用,就必不可少地要用到多模态评价。高质量、全方位的评价可以充分调动学生的学习热情,有利于学生个性化发展。学生的积极反馈也会激发教师参与评价的主动性,同时也为教师、学生提供了一个交流与沟通的渠道,可以更好地促进师生双方的了解。学生在利用学习资源完成学习任务后,运用学习平台对作业进行汇报展示,展示本身就是对学习者知识的二次加工和逐步深化过程,通过教师点评、组内自评、组间互评等方式,综合各方评价意见,发现问题和反思不足,用创新性思维去发现解决问题的方法和途径,并在后期进行修改和提交,有利于培养学生的评判性思维和反思能力。

综合以上研究可以得出如下结论:

①从学生的基本信息调查结果可知,与传统的课堂学习或者纯线上学习相比,学生更喜欢多模态混合式的教学,且大多数学生基本上都参与过多模态混合式教学模式下的课程学习。通过对学生深度学习情况数据进行分析,结果表明学生的深度学习与性别、年级、所学专业等因素之间不存在明显的相关性,由此可以推断,多模态混合式教学模式适用于任何大学阶段的任何学生,且该模式对于大学生的深度学习具有一定的促进作用。但对于该模式下的教学资源、互动方式、学习环境和评价方式如何进一步优化以促进学生的深度学习还亟待深化研究与验证。

②从大学生深度学习现状调查分析得知,部分学生对于新知识的掌握能力和知识迁移能力较弱,说明学生对于新旧知识的掌握与衔接并未达到深度学习的程度,这就需要在后续的教学与研究中拓展实践与知识迁移。深度学习行为是深度学习发生的基础,是深度学习发生的内部因素,积极的、良好的学习行为更有利于学生对知识内容的处理、加工、分析和创造,从而深度理解所学的知识内容,获得对知识的意义建构。借助多模态学习环境的实践活动有助于学生对理论知识的理解、应用和拓展,使学生在将感性认识与实际问题进行比较的同时得到丰富的感性知识和宝贵的新知,从而将抽象的理论知识转化为对现实问题的认识和解决。在实践中开拓视野,汲取有益的经验,并完善自身的知识体系,不断地将所学知识进行迁移,以形成某类知识问题的求解模块,当模块聚拢到一定的程度,就可以形成系统完整的解决思路体系。

总之,提升大学生深度学习能力需从多模态混合式教学过程中的每一个环节入手,是一个综合教育学、心理学、信息技术学科的复杂问题,只有抽丝剥茧般地仔细分析,环环相扣地无缝衔接,才能取得事半功倍的效果。