沈锡元:上影制片功臣

■ 陆寿钧

诞生于1910年活了102岁的汤晓丹,是几代观众熟知的大师级电影导演。他自1930年代初进入电影界并很快独立执导影片后,在党组织的引导下,拍摄过好多进步影片。新中国成立后,他所执导的《胜利重逢》《南征北战》《渡江侦察记》《沙漠里的战斗》《不夜城》《红日》《祖国啊,母亲》《傲蕾·一兰》《南昌起义》《廖仲恺》等影片,大多可谓经典之作。他的为人在电影界也可谓经典:话不多,干实事。他所执导的影片都是组织赋予的任务,拍一部成功一部。他在摄制组里历来都是吃苦在前,身体力行,不愧为大家的表率,却又一生低调处世。

我从1963年进上海天马电影制片厂成为汤晓丹的小同事至今,已有60年,却无论在大处还是小节上,都从未听说过汤导有过任何负面传闻,他一生受到众人的尊敬。一个人活了102岁能给人留下如此印象,不得不说是个“传奇”。

在人们的心目中,如此为人为艺又历来得到组织的信任,汤晓丹早该是中共党员了。

是的,汤晓丹确是中共党员,还曾获得过“上海市劳动模范”“全国先进工作者”“优秀共产党员”等荣誉。但他是在1961年执导《红日》时才入党的,那时已经51岁了。电影厂里的人,从未去细究过汤导为什么这么晚才入党,因为这是他与组织上的事。可在特殊年代中,造反派偏要“管”,他们揭发汤导抗战时在重庆国民党的“中制”里拍电影,还耸人听闻地说他是“少将”级别的导演,是铁定的“反动军官”“反革命”,并以此攻击天马厂党委执行的是修正主义的建党路线,必须推翻夺权。

而出人意料的是,特殊年代后期,汤导又被“解放”出来,并被指派重拍《渡江侦察记》和《难忘的战斗》两部影片,后者毛主席看后还感动得流了泪,这才让关心和热爱汤导的人们松了口气。同时,似乎也明白了一些汤导这么晚才得以入党的原因。

我从未知晓是谁介绍汤晓丹入党的。但我深知要成为比我父辈还年长且是大名人的汤导的入党介绍人,不是一般党员所能胜任的。且在那个“以阶级斗争为纲”的年代里,敢挺身而出为有过“重庆那段经历”的汤导当入党介绍人,更需要有较高的政策水平和胆量。对此,我常怀敬意。

最近,有位比我还小几岁的制片主任在拿到刚出版的《上海市志·文学·艺术分志·电影卷(1978-2010)》后,打电话问我,连他都有幸被收录到此书第二章“人物简介”的条目中,怎么比他资格还老、名望也高得多的著名制片主任沈锡元反倒没有?沈老可还是汤晓丹的入党介绍人呢!我听后极为惊奇。

沈锡元是我一进天马厂时就认识的,个子不高,又长得瘦弱,讲的是江苏常州普通话,性格并不活跃,一副老实忠厚相,虽只大我9岁,却已是厂里中生代制片中的佼佼者了。在我进厂后,一路看着他深得厂领导的信任,总被赋予艰巨重大的任务,一看就知道是个非常能干的人。但他向来低调为人,淡泊名利,与人友好相处,在电影厂内有着很好的口碑。如今他已90岁了。原先我们都住在上影公寓,相当熟悉。这次老同事来电一提醒,让我有了去探个究竟的决心——真想不到他还是汤晓丹的入党介绍人。

我先做了些功课。

沈锡元

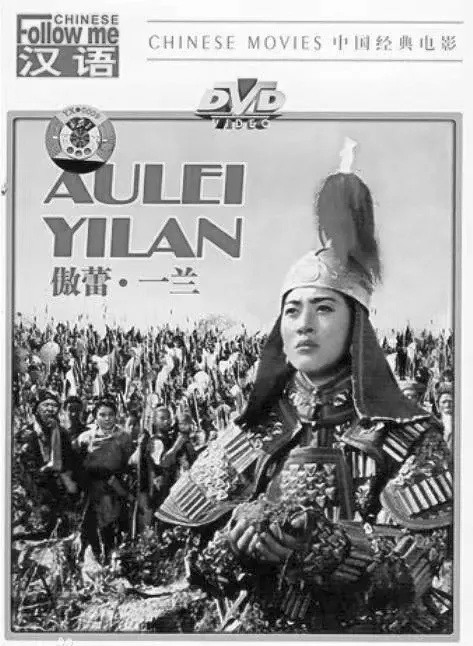

我详细翻阅了1999年10月版的《上海电影志》和朋友提及的那部新版《电影卷》,在“人物简介”中确实没有沈锡元的条目,但在故事片的目录中,自1950年始,每部影片都列有编剧、导演、制片、摄影、美术、录音、作曲、主要演员的名字,这也让我得到了一些有关老沈的信息。他在如下影片中担任了制片:《谁是凶手》(1956年)、《幸福》(1957年)、《长虹号起义》(1958年)、《卧龙湖》(1958年)、《三八河边》(1958年)、《钢铁世家》(1959年)、《红日》(1963年)、《霓虹灯下的哨兵》(1964年)、《第二个春天》(1975年)、《征途》(1976年)、《祖国啊,母亲》(1977年)、《傲蕾·一兰》上下集(1979年)、《南昌起义》(1981年)、《张衡》(1983年)、《华佗与曹操》(1983年)、《漂流瓶》(1986年)、《碧水双魂》(1988年)、《传国密诏》(1988年)、《新火烧红莲寺》(1993年)和《恶梦情断上海滩》(1993年)。

我明白这个记录并不完整,却已有20多部,除了在特殊年代电影厂停产搞“革命”那段时间,从20世纪50年代到90年代,他连续不断地在当制片主任拍电影,最高产的一年竟拍了三部电影。拍片多,是这位制片主任的一大特点。其中有好几部都是厂里的重点影片,任务艰巨,各方面的期待值又高,沈锡元却都能配合好导演,拍出了经典,达到了社会效果和经济效益的双丰收,这是他的第二大特点;第三大特点是,他能与性格和艺术风格各异的老、中、青三代导演合作得很好,从未闹出过不愉快的事,他是深受大家欢迎的一位制片主任;第四大特点是,他参与开创与海外合拍片的先例,并出任中方制片主任,作出了特殊的贡献;在上述工作中,他又带出了好几位中、青年制片主任,这是他制片生涯的第五大特点……

这些“功课”中所展露出的事实,足以让我大吃一惊:这位貌不惊人又低调一生的制片主任,竟在他在职期间,为我们的电影事业作出过如此大的贡献!老上影人,确实大多都不简单,别看他们平时默默无闻,只要稍微深入了解一下便会发现,个个都有非凡的业绩,沈锡元该是其中突出的一位。更让我惊喜的是,就在这些素材中,我发现他为汤晓丹执导的影片当制片主任的竟有6部之多,可见他对汤晓丹有着深入的了解,汤导也对他较为信任,他成为汤导的入党介绍人,也就有了基础而并不偶然。

我迁出上影公寓后,与沈锡元也曾见过几次面,都是在老上影人的小型聚餐会上。他与以前摄制组的导演、演员、摄影、美术、照明等各类老同事常在一起聚聚,我则被他们特别邀请过几次。沈老是其中最年长者,也是最资深者,他却与大家打成一片,虽仍然说话不多,但看得出只要能与大家聚在一起,就很快乐,脸上总是挂着笑容。看得出因以前他当制片主任时与大家都很融洽,如今老了,大家仍愿意与他一起“玩”。从这些生活细节中,往往能看出一个人的为人。

为了做好这次采访,我把我想知道的事预先列了个提纲:一,沈老是如何从常州来上海并进入电影界?进电影界前的情况又是如何?二,进电影界以后的经历,除了我所掌握的那些素材外,还拍过什么影片?三,怎么会介绍汤导入党的?四,做了几十年的制片工作,现在想说点什么?

2023年7月21日一早,我给沈老打电话,约他上午八时半在上影公寓老年活动室见面。他一口答应。

我提前一刻钟到那里,沈老按制片这行的习惯准时八点半来到,不差一分钟。我说明来意后,他亲热而又诚恳地邀请我上楼去他家聊,他说他家里只有他与老伴在,清静好说话……他见我有生怕打扰的表情,又忙说:“你可还从未去过我家呢,走吧,我请你喝龙井茶。”我是带好了茶水准备在老年活动室中跟他聊的,而他却没带茶杯,穿着又随意,看得出他是有这个诚意邀我去他家的,我便不再推辞。

沈老住在小区1号楼,我以前住在2号楼,与沈老当过20多年邻居,真还没有去过他家。他家面积跟我以前住的一样大,80多平方米,是厂里分配的福利房。他们夫妻俩都是上影的老职工,都比我资格老、贡献大,分房时又比我多一个孩子,却未得到更多优待。当时就是如此。沈老为我泡好龙井茶,开好空调,我们稍微拉了一会家常后,就开始了我的采访……

沈老告诉我,他于1933年3月17日出生在江苏常州郊外农村的一个贫农世家中,按照当时家庭处境来说,他是很难有机会上学读书的。他从小长得瘦弱却很聪明懂事,有位在城里工作的表兄认为他不适合在家乡种田,上学读书或许是个可造之材,便资助他上完了初中。后因生了场大病,他未能再上高中。病愈后,表兄想尽一切办法,介绍他来上海百货行业当练习生。上海解放初,百废待举,他在上海无法生存,便又回到家乡农村。他们那里比上海早解放,他这个初中毕业生能派上一点用场,参加了征粮工作。不久,又被吸收到乡政府,当征粮会计。1949年10月,指导员介绍他参加了新民主主义青年团(共青团前身),时年也只有16岁。说到这里,沈老对我笑道:“如果再早一个月加入的话,现在我该算离休干部了。”我们都明白,世上的“如果”都是假设,于是彼此一笑了之。16岁的沈锡元踏踏实实、认认真真地在乡里当了三年征粮会计。1952年,表兄告诉他,他曾经在上海工作过的那家百货店又开业了,希望他能回去。他征得乡政府同意后,又回到了上海,并加入了工会。不久,又被调入上海最大最有名的中百一店当业务员,联系各商场,分配货物。1954年,他在中百一店加入了中国共产党,时年21岁。随即又被调入中共华东局宣传部办公室档案处工作。1955年,华东局机构有所变动后,他被分配到当时于伶任厂长的上海电影制片厂制片部门的剧务科工作,他参加拍摄的第一部影片是《天罗地网》,当见习剧务。只“见习”了一部影片,1956年就让他独立制片《谁是凶手》,时年23岁,可能是新中国成立后最年轻的制片主任了。

90岁的沈老,对他青少年时期的这段充满闪光点的经历,思路十分清晰,却从未有一句自夸之言,反不忘自嘲曾经闹过的笑话:当时为了搞活经济,他在中百一店当业务员时,总想把难以推销的物品推销出去,有一次竟把尖头皮鞋调运到了江苏海门,当时的农村人怎么会买这种鞋子来穿呢?我们一起笑过后我问他:你在从事档案工作时和进电影厂后闹出过笑话吗?他忙摇头说没有,在这些岗位上如要闹出笑话,后果就不堪设想了。我明白他这一路走来小心谨慎的原因,哪怕闹过一次不大的笑话,他都会记取一生,出自“好心”也不行!他在这段简练的叙述中,也没忘记表兄的资助和党团组织的栽培。我可明白,他来自世代贫农家庭,走进电影厂一年后就能在23岁时独立制片,如果没有他的聪明能干、虚心好学、感恩负责而让大家信任,是难成气候的,可他却对此一句都未提及,且并非刻意,完全是本能的自然反应,一下就让我肃然起敬!

在进入我采访提纲中的第二个话题时,沈老先表扬了我一番,说我搜集到的他担任制片主任的这20多部影片的素材,完全准确。接着他又作了些补充:1958年“大跃进”时,他还为《上海工业大跃进》《上海农业大跃进》《上海英雄交响曲》等当时所提倡的“艺术性纪录片”当过制片。

他还回答了我的一个疑问:为什么他进电影厂后基本上每年都在接戏拍片,但其中却有两段时间是空当?沈老告诉我,1984年至1985年,厂里机构改革,成立了几个创作室,他被任命为汤晓丹任主任的第一创作室总制片兼副主任,全权负责这个创作室所摄制影片的制片工作。他给自己划了一条红线:创作室每部影片的制片工作他都要管理,出了问题该由他来承担主要责任,而制片主任的头衔他不能再去占,该多培养中青年。后来,新一轮改革来临,创作室起了变化,1986年他才又开始接片任制片主任,在三年内拍了四部电影,带出了两位年轻制片。1989年他被吴贻弓看中,被任命为厂长助理兼制片处处长,全面负责全厂所拍影片的制片工作。1993年,他到了退休年龄,上影领导根据工作需要,经过集体讨论上报批准后,特例让他延长5年至1998年退休。

在这段时间内,他主管对外合作制片公司的制片业务,任副总经理。除了曾为《新火烧红莲寺》《恶梦情断上海滩》两部合拍片担任制片主任外,他还参与了《上海浮生记》《上海1920》《风月》《上海大饭店》等影片,不但与中国港台地区,而且与日本、德国、加拿大等国家合作拍摄了不少大片,不仅在对外交流上作出了贡献,而且尽量做到了“双赢”。那是上影合拍片的“黄金时代”。

《新火烧红莲寺》海报

《风月》海报

《上海1920》海报

他在上影工作40多年,共为30多部影片担任过制片工作,其中半数是上影投拍的重点影片。电影界的行内人都很清楚,制片工作是十分复杂艰巨的,不但要代表投资方管理好摄制组、配合好导演,而且在整个拍摄过程中,所有遇到的困难和发生的事情都要认真处理好,其心理负担和劳动强度非常人所能承担得了的。而沈老在叙说往事时,只说他拍过什么片,做过什么工作,从未提及过他有什么功劳,连苦劳也没说过一句。当我不得不问他曾得到过什么奖励、获得过什么荣誉时,他脱口而出:那是编、导、演、摄、录、美等主创人员该得的,影片评奖项目中,从未有“最佳制片”这一说。我们几代制片,早已习以为常了,谁都不去在乎这些。至于厂里的奖励,还是不去说它吧。让我逼急了,他才说:“厂里破例让我延长5年退休,65岁办了退休手续后又让我干了三年,协助孙道临拍了一部重点影片。我高级经济师的职称,是厂里送到市里去评到的。中国电影家协会和上海电影家协会的理事,是大家选出来的。组织和群众对我的信任和对我所作贡献的肯定,是对我最大的奖励!”而他在我心目中,该是典型的劳模。

当谈到他与汤晓丹的合作以及他如何介绍汤导入党的那些事时,沈老突然激动起来,我见他的双眼都发了光,完全不像一个年届九旬的老人的眼睛。

沈老告诉我,从1958年开始,他就有幸同汤导一起合作拍片了。那时他才25岁,汤导已48岁了,他刚刚独立担任过三部影片的制片主任,而汤导早已执导过好多影片,已是著名的大导演了。但汤导从未倚老卖老,十分尊重人,对比他小23岁的初出茅庐的沈制片,有事也总以商量的口气去说。在摄制组里他总是以身作则,从不搞特殊化。每天拍戏,总是提前到场,话不多却威望高。沈锡元与他合作得很愉快,1958年拍完《卧龙湖》后,接着又一起合作了《钢铁世家》,在这期间,他们还一起拍过《上海英雄交响曲》《东风劲吹》等几部“艺术性纪录片”。在这个基础上,他们又一起接受了拍摄重点影片《红日》的任务。为了拍好这部片子,厂里配备了强大的力量:特邀了两位身经百战的军事顾问,还让部队文工团领导转业又拍过几部军事片的老革命、老艺术家汤化达协助汤晓丹执导,并由汤化达担任摄制组党支部书记,两位军事顾问和沈锡元任支部委员。把小说改编成电影剧本的任务,也由当时上海电影局的副局长瞿白音担当。制片主任除了沈锡元之外,还有沈锡元的老师辈金兆元加入……

沈锡元在改编剧本阶段就介入了,这对于一个制片主任来说,是少有的经历。当时,有瞿白音、汤晓丹、汤化达组成创作组,去故事发生地山东下生活,走遍了往日的战场,采访了参加过这场战斗的指战员和当地群众。沈锡元当时还不到30岁,不但要做好各项联系工作,安排好日程和住宿伙食,而且还要在以后摄制经费的可行性上提出自己的意见,当时正值“三年自然灾害”,他们一路走来,生活上十分艰苦。而一到摄制阶段,大队人马下去,就更为艰苦了,沈锡元在《影博·影响》杂志2022年第二期上所发表的纪念汤晓丹逝世10周年的《与汤晓丹导演合作中的点点滴滴》一文中有如下记载:“《红日》历经三年至1963年上半年才拍摄完成。其间在山东度过了190天的外景生活。第一个外景地就借住在停用的农村小学,用课桌拼起来当床,汤导和几个身材较胖的剧组成员睡在上面,破课桌咯吱作响,翻身时皮肉会被夹出血印子……伙食吃得也很差,但还能吃上一些高粱、玉米混合粉蒸成的馍馍。年龄最大的汤导和全组成员没有一句怨言。偶尔来顿夹有杂粮的米饭,有点小荤,大家就当吃宴席一般兴奋不已。有一次在刚收完花生的田地里拍摄,有人在花生地里捡起一些漏收的花生剥开壳就往嘴里塞,导演也和大家一样像个小孩子似的乐在其中。”“在外景地的整个拍摄期,除了厂里派的一辆中型卡车用于载运摄录器材外,其他都用军用大型卡车运送人员和服装道具照明器材等。每天出外景时,汤导演总是第一个就坐在卡车的副驾座位上,给全组成员树立了榜样。因而即使拍大场面的戏时,大队总能准时出发,很少误时。这就极大地调动了大家的积极性,全组形成了一种团结、紧张、向上的氛围,坚定了完成艰难任务的信心和决心。”

这一切,都被两位军事顾问看在眼中,他们都看过汤导执导的《南征北战》《渡江侦察记》等军事题材的名片,都是他的影迷,如今又与他一起合作了一段时间,被他的为人为艺所感动,他们怎么也不明白汤导为何还没有成为一名中共党员。为此,在支委会上,汤化达和沈锡元作了解释:汤晓丹早在1920年代的少年时期,在厦门集美农林专科学校时就结识了早期的共产党员,跟着做过许多有益于人民的事。1930年代,地下党介绍他入团,带领他从事反帝反封建统治的斗争。“一·二八”后,他从日军炮火封锁下,死里逃生。地下党进步势力又扶他进入影坛直至新中国成立后,他所拍的片子无一不是组织安排决定的。听党的话,这是汤导在人们心目中最为深刻的一个印象,不少老同志都愿意做他的入党介绍人。不知何故,汤导却至今没有递交过入党申请书……两位军事顾问听后当即表示,由他们再与汤导谈一次。沈锡元真佩服两位军事顾问,不久,汤导就向摄制组党支部郑重地递交了入党申请报告。沈锡元告诉我:“由于汤导在《红日》中同汤化达和我合作得很融洽,加上他递交入党申请报告后我们多次的约谈,我们就很自然地成为他的入党介绍人。1961年12月27日拍摄《红日》的紧张和艰难的日子里,汤导成为中国共产党的预备党员。”

让沈老感触更深的是,汤导在入党后,一直坚定着信念,更高地要求着自己,并付诸实际行动。沈锡元是《祖国啊,母亲》的制片主任,他告诉我:汤导在这部影片中所付出的精力是巨大的,他跑遍了大半个内蒙古,可能是过度紧张和劳累,在洗脸时,突然发现整个左脸都变了形,眼皮嘴角全都往下掉,肌肉也松了下来。经检查初步诊断为面部神经瘫痪,每天针灸要害穴位时,医生提醒他别怕,汤导说“我是一个坚韧的人,在求生的征途上我能做到忍饥耐寒,在创作过程中我能做到忍辱求存,在和疾病作斗争时我也能做到生死搏斗。”经过近一个月的针灸、打针、吃药等多种治疗后,汤导虽有所好转,但医生说要痊愈至少也得休息半年到一年的时间。可他对厂里隐瞒了这些情况,连医生开的病假单也未交出,一心想抓紧时间,再多拍几部影片。

《祖国啊,母亲 》海报

《傲蕾·一兰》海报

没多久,当沈锡元将名编剧叶楠写的大型史诗电影文学剧本《傲蕾·一兰》送到汤导家,告诉他,局厂决定将这作为庆祝中华人民共和国成立30周年的献礼影片并指定他为导演。问他身体情况时,他表示在任何情况下都要接受这个任务。汤导当时面部疾病尚在恢复期,视觉还受到影响,但他仍坚持看完了上下集的剧本,大受民族英雄傲蕾·一兰的伟大爱国主义精神所鼓舞。紧接着摄制组决定马上要到黑龙江去看外景,厂领导劝他这次先别去,把身体再养好些。汤导好言解释去意已决,厂里才同意了。然而在他家里却发生了一场去不去的激烈讨论,两个儿子怀着特殊的父子情,甚至是带着心酸的泪珠哀求,但汤导仍不为所动,夫人蓝为洁多次劝说他缓去无效后说出“死了活该”的气话也无用。就这样,汤导撑着病体,带领全组人员四下黑龙江,在一年半的时间里,经历了气温悬殊变化,从摄氏三十几度的酷暑到零下三十几度的严冬,行程四万余公里,与来自七个民族的50多位演员和100多位职工团结协作,一心扑到创作上,好几位主创老同志都焕发出革命青春,哪里艰苦就到哪里去,无疑汤导在组里的表率作用是十分重要的。这部上、下集献礼影片终于及时、成功地在庆祝中华人民共和国成立30周年活动中与观众见面,受到了社会各界的普遍好评。而紧接着,汤导又与沈锡元一起,马不停蹄地接受了向党的60周年生日献礼的影片《南昌起义》的创作和拍摄任务……

沈锡元是汤导在中华人民共和国成立后合作最多的搭档。回顾与汤导合作的日子,他感到愉快,汤导很少对哪个部门或哪个人发脾气,遇事总是说“好的”“可以”“你看着办吧”,但又不失原则。记得有一次拍摄内景的一个镜头时,现场杂声不断,汤导突然提高了嗓门喊道:“大家安静点,我要发脾气了!”虽然他的“脾气”是“说”出来的不是“发”出来的,现场顿时鸦雀无声。沈锡元在纪念汤导的文章中写道:“他那宽宏沉稳的胸怀、大智若愚的格局、指挥若定的风范、略带微笑的慈祥面貌和勇于承担大任的责任感,让我难以忘怀受益匪浅”。沈老无论在与我的交谈还是在他所写的文章中,从未提及在20世纪50年代到80年代,他与汤导的长期合作中有过什么功劳和苦劳,连介绍汤晓丹入党一事也是他人起了作用,他这个介绍人只是“自然成为”的。他从来把自己看得很低,当我问他,你看过两部“电影志”没有?沈老两眼茫然,有些歉意地说:“我不知道这事。我退下来了,也没再去关心这种事……”

我明白了,他或许尚未读过这两部“电影志”,但他却是在上影厂两次重铸辉煌的史册中立过大功的人哪!

但他仍然热爱和关心着他所从事过的制片工作。

当涉及我采访提纲中的最后一个话题时,他的双眼又亮了起来。他说,过去每个摄制组都成立临时党支部,把进组工作的党员组织起来,发挥该有的作用。无论国营、民营的影业公司,如有真正懂得制片业务的合适人才来分管制片工作,对董事长、总裁负起该负的责任,可堵塞不少漏洞,节约好多拍摄成本,也防止了在摄制过程中可能发生的贪污事件,挽救人。一部影片的经济效益和社会效益,是由多方面的因素决定的,不但要选好剧本选好导演,而且还要挑选好制片主任,制片这项工作并非阿猫阿狗都能胜任的。摄制组一定要有良好和合适的规章制度,每一个下组的人都得人人严格遵守,摄制工作才能顺利进行……

沈老似乎发觉自己说得太多了,便作了如下结尾:反正现在一部影片的成本在不断地飞涨,总不是一个好现象。他每当看到一部影片的结尾字幕要放上几分钟,就会着急,数以百千的人工,得花多少钱啊?

我听后苦笑了一下……

或许,我们确实都已老了,不该再为电影界的以往、当下和将来瞎操心。代代都有能人,电影艺术总会以各种形式万岁。但我仍然被沈老的“热血”深深感动!

——沈延毅书法精品展研讨会纪要