一股清流绕画坛

汪鸣峰

一股清流绕画坛

汪鸣峰

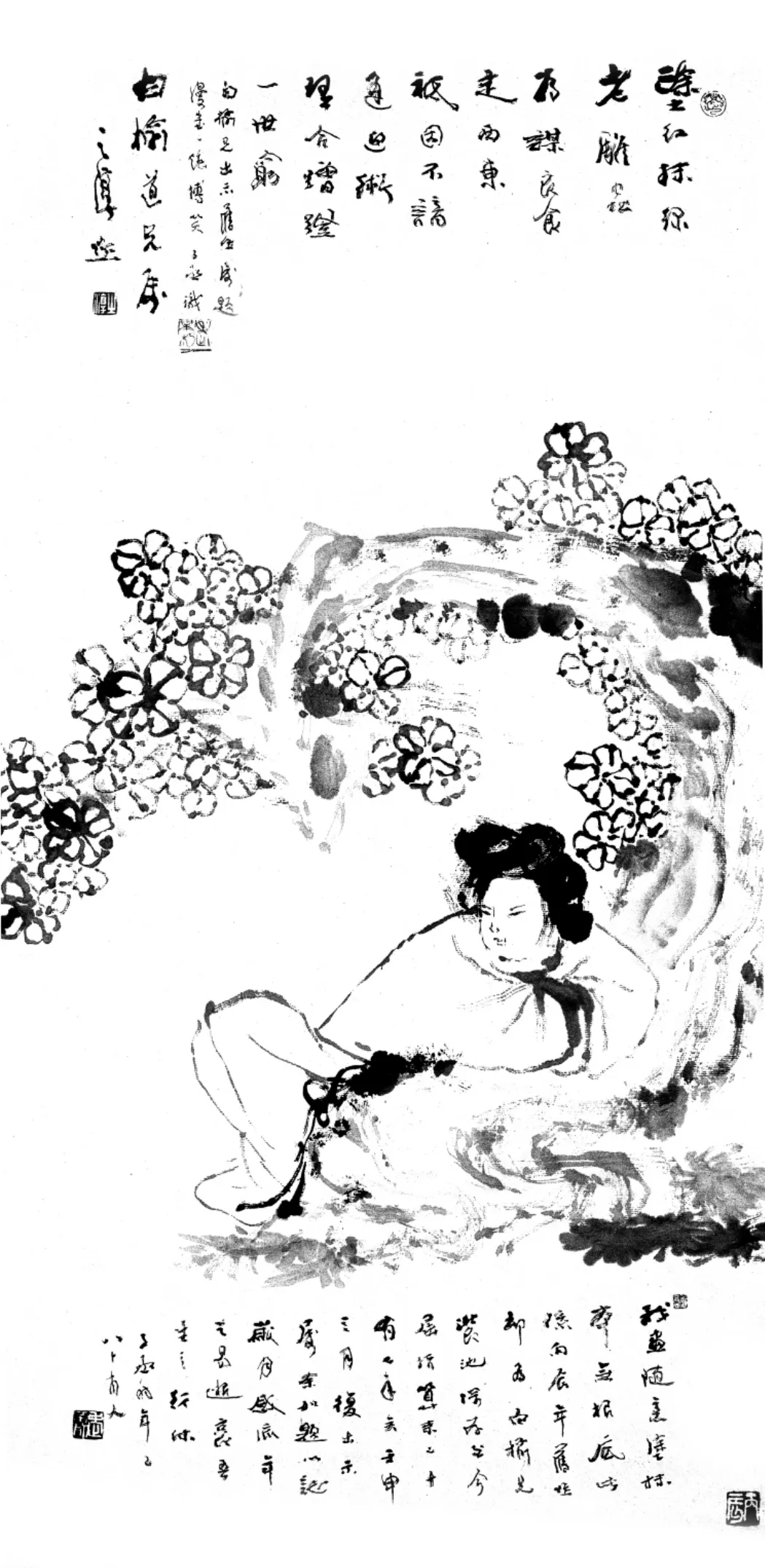

作者收藏的沈子丞《桐荫仕女》

1996年年初,93岁的子丞先生因病再度住进苏州第一人民医院心脏科。

得知消息后,我和夫人骑自行车去医院看望了正在住院的沈子丞先生。那天沈老的精神还可以,看到我后,沈老忙招呼我坐下,我就顺势在沈老病床边坐下。也许是有点激动,沈老用双手拉着我的手,以微弱的带有嘉兴话的口音对我说:“白榆,谢谢你来看我,看来这是我最后一次见到你们了……”听到这话,心中一阵酸楚。我忙回答说:“沈老你放心,你这次出院后好好休息,马上能恢复健康的。”沈老半闭着眼睛对我默默地摇了摇头。这时,我俩只能不断地安慰他老人家。从老人的眼神中,我似乎看出他对自己身体状况的无奈。离开沈老后,心里默默地为沈老祈祷,期望他能逃过这一劫。

1996年6月6日大清早,湘江打来电话,告知沈老逝世的消息,知道无法避免的事情终于还是来了——尊敬的沈老永远地离开了我们。

那时我住在吴殿直巷,倩华雯华湘江住在养育巷,就在我的西巷口,步行两三分钟就能走到。对湘江雯华夫妇早有听说,知道他们的画得沈老真髓,功力不一般。那时,倩华姐和张玉芹师母是好姊妹,我上班在金门内的刘家浜,离张先生家不远,上下班路过有时间的话,必定会顺道去张先生家看看师母,经常能遇到倩华姐。从倩华姐那里可了解到沈老的一些近况。

我认识沈老是在1976年春节前,记得是周日。一早我和曼翁先生约好,按惯例一起去拜访住在景德路的张继馨先生。曼师喜欢微醺,张师母好客,于是炒了几个菜,我们在张先生家用了中餐。下午继续在张先生家里喝茶看张先生画画。正谈得起劲,听到楼梯有脚步声上来,一看,原来是湘江陪伴着沈老来了。沈老一头白发,面色红润,半灰犹如银丝的两排粗重眉毛弯弯上翘,显得精神很好。彼此寒暄后,张先生就给我介绍说,这位就是大名鼎鼎的沈之淳先生。我对沈老说,一直听老师曼翁先生和张先生说起您的,说您沈老画得好,沈老听了哈哈大笑,一边摇头一边操着嘉兴上海口音笑眯眯地说:画不好的,画不好的。在这之前,常听老师介绍沈老的画,无论人物、山水,能将石涛、石溪、新罗一路画法画出清润高古笔调的不多,当代画家很少能达到这种高古笔墨意境的境界,是一位了不起的人物。因此心里早已膜拜很久了。沙老、张先生和沈老以及湘江,他们也许是久别重逢,特别是沈老的到来,顿时给这间画室增添了不少热闹。沈老看张先生画到一半,请张先生继续画下去,幽默的继馨先生顺势将笔一摊说:这支笔下来就交给沈老了。沈老半推半让接过笔,自言自语道:画不好的,画什么呢?于是开笔画了一张老翁醉酒。寥寥几笔,将太白醉酒的神情跃然纸上。见沈老开心,我对张先生说,我也想求沈老一件墨宝,不知可否?还未等继馨先生回答,沈老先慨然应允,让我喜出望外。沈老说:给你画水墨的吧,水墨的有味道。只见沈老先画一圆脸侍女匍匐姿态,接着,自左而右一棵大树向左挑出,一女子合袖倚于树墩,似半醒半睡状。煞是可爱。然后以新罗笔法,用干湿之笔,淡墨焦墨相交,在树枝上端画上榆花覆盖作荫,整个作品墨韵淋漓。沈老笔触所到之处,画面顿时生动起来,干湿浓淡,尽现纸上。沈老开玩笑地说:你叫白榆,就画一棵榆树,上面榆花又称榆钱,美女倚榆树,以后这女子就是你的老婆。引得大家哄堂大笑。然后沈老在画的左上部写上:白榆道兄属画。并写上年号及落款,说以后再题。

沈子丞现场创作

由于沈老去继馨先生处没准备画画,所以沈老的自用印章没有带出来。我就对沈老说,印章我来刻,请沈老把印文内容给我,沈老说,今年是丙辰年就先刻一方“丙辰”吧。那天回去后我就将这方“丙辰”年号的印刻好呈给沈老。沈老十分喜欢。就在这张大作上补盖了名章,并在右下角压脚处盖了这方闲章,印证了这个特殊的时刻。

文革时还没有普及电话,通信是唯一的通讯工具。有时我刻好印后就先将印样寄给沈老看,请他提意见,有时沈老很快会有回信,嘱咐我印章内容。在1977年5月29日的一封信中,沈老这样写道:

白榆同志:

来信及沙老印章拓片均已收到,谢谢。……

你高兴为我治印,极感。以下两句你看如何?

“掩鼻人间臭腐场”,“凄凉今古”,这都是老年人的感觉,青年不宜用,如有兴可为我刻之。

即颂安好。

之淳谨上

(七七年)五月二十九日

沈老作画常有题跋,造语精微,看似平淡,启人深省。所以特别喜欢沈老画上的题跋。当时我就想,如果有机会,以后每隔十年请沈老在这张人物画上题一次,这样就更有意义了。因此在这张画上分别有三个不同时期的题跋:

八十年代沈老随湘江、雯华搬家至南门团结桥,我请沈老在这幅画上题绝句一首:

“涂红抹绿老雕虫,为谋衣食走西东,只因不谙逢迎术,理合蹭蹬一世穷。白榆兄出示旧作属题漫书一绝博笑。子丞识。”

1992年,我持画请沈老再题,于是沈老又在下部题:

“我画随意涂抹,本无根底,此系丙辰年旧作,却为白榆兄装池,深存至今,屈指算来,已十有七年矣。壬申三月复出示,属余加题,以志岁月,感流年之易逝,哀我生之行迹。子丞时年已八十有九。”

沈老人物学宋代马和之并参以华新罗笔法,书法习钟繇。由于长期浸淫于传统,常年实践于将书画两法融于一体,逐渐形成了自己的轻松萧散,闲逸有趣,平易冲和的高古画风。有一年沈老春节回苏,我去巷口雯华家看望他们,一进门,沈老看到我就亲切地对我说,白榆,我给你画了一张人物,不知你喜欢否?说着赶紧找出那画。打开一看,让我吃了一惊,上面画了近十个人物,人物姿态各异,有老人有小孩,有男有女,更有老人背着小孩的。所有人物都以画面中的盲人说唱为中心,线条简练,虚实有致。画面上方题绝句一首:“斜阳古柳赵家庄,负鼓盲翁正作场。死后是非谁管得,满村听说蔡中郎。”一时欢喜之极,视为至宝。

说起这张画还有一段有趣的故事:1988年我去日本留学,那时还住在吴殿直巷的老房子。九十年代有一次回国,发现自己精心收藏的一卷海上名家字画不翼而飞。其中有宋文治、唐云、刘海粟、张辛阶等名家的画,还包括沈老的这一幅人物画。一时痛心不已。有趣的是,大概是1995年,有友人告诉我,说这批画在拍卖市场上看到了,而且沈老的那张人物画就在其中。听到这个好消息,在拍卖预展时,我赶到了亚都饭店的预展会场,一看果然就是这张失窃的画。拍卖当天,当时有好多同道喜欢这张画,并想收入囊中,后来知道是我的也就不与我争抢抬价了。由此至爱之物失而复得,内心有一种说不出的高兴。也许是和沈老的这种特殊缘分,因而弥足珍贵。

回想与沈老交往的二十年,前后为沈老刻了几十方印,沈老也很喜欢,经常在画上钤盖。现在想来亦是一件很有意义的事。

——沈延毅书法精品展研讨会纪要