临床药师参与6例肝素诱导血小板减少症的治疗实践

刘秀梅,李红普,葛春丽,陈 楠*

0 引言

肝素诱导的血小板减少症(Heparin-induced thrombocytopienia,HIT)是在应用普通肝素(Unfractionated heparin,UFH)或低分子肝素(Low-molecular weight heparin,LMWH)过程中出现的由抗体介导的一类免疫反应,以血小板计数降低为主要临床表现,可导致静脉或动脉血栓形成,严重者可导致患者死亡[1]。HIT可分为非免疫介导的HIT(I型)和免疫介导的HIT(Ⅱ型)。其中I型血小板计数降低不明显,不会导致血栓或出血事件,无需停用肝素类药物,血小板可自行恢复。Ⅱ型HIT血小板计数显著降低,如不及时发现和治疗,可出现血栓形成或栓塞并发症,严重时可导致患者死亡或病残。指南建议,疑似HIT的患者首先使用4T′s评分进行临床危险分层,可为排除诊断和早期临床干预提供初步的依据[1-2]。4T′s评分是由血小板减少的数量特征(Thrombocytopenia)、血小板减少的时间特征(Timing of onset)、血栓形成类型(Thrombosis)以及是否存在血小板减少的其他原因(Other cause of thrombocytopenia)这4个参数来量化HIT相关临床特征,使用方便[3]。4T′s评分≤3分、4~5分、6~8分别为HIT低、中、高度临床可能[1]。如高度怀疑或诊断为HIT,需立即停用肝素类药物,改用非肝素类药物[1-2]。本文通过介绍临床药师参与的6例实践HIT治疗,以期为HIT患者的治疗提供参考。

1 病例资料

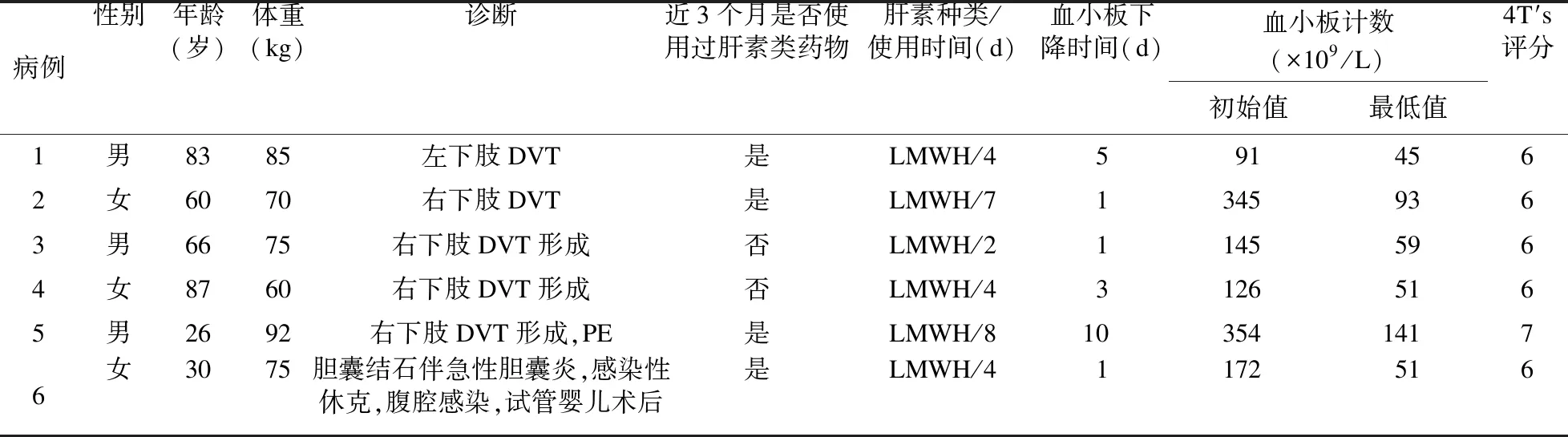

1.1 基本情况 收集我院2019年10月至2020年6月使用低分子肝素期间出现HIT的患者,平均年龄(64±24)岁,男3例,女3例,均使用低分子肝素抗凝进行静脉血栓栓塞症的治疗或预防,且临床药师参与治疗。见表1。

表1 6例出现HIT患者的临床特征

6例患者在肝素治疗的过程中均出现了血小板计数的明显减少,较使用前下降>50%。其中3例(病例2、3、6)在应用低分子肝素后第2天出现血小板减少,为速发型;其他3例患者出现血小板计数减少的时间为应用肝素后3~10 d,平均为6 d,均为经典型。

1.2 治疗经过 病例1:83岁,男,85 kg。以“左下肢肿痛10余天”为主诉,于2019年10月9日入院,外院给予“下腔静脉滤器植入术”,应用低分子肝素抗凝,具体剂量不详,合并高血压,口服培哚普利叔丁胺片4 mg qd,阿托伐他汀钙片20 mg qn。入院诊断:左下肢深静脉血栓,高血压。入院后应用低分子肝素8 000 U q12h 皮下注射,纤溶酶200 U qd 静脉滴注,第1天血小板91×109/L,第5天血小板45×109/L,临床药师评估4T′s评分为6分,HIT高度可能,建议立即停用低分子肝素,改用利伐沙班15 mg bid抗凝,医师采纳。第10天血小板223×109/L,好转出院。

病例2:60岁,女,70 kg。以“右下肢肿痛3 d”为主诉,于2019年11月3日入院。既往史:患者2019年10月16日行“超声引导下双大隐静脉射频消融术”,住院期间曾使用低分子肝素。入院诊断:右下肢深静脉血栓形成。入院当日应用低分子肝素5 000 U q12h 抗凝,同时尿激酶60万U/d 溶栓,第1天血小板345×109/L,第2天血小板186×109/L,第5天血小板降至93×109/L,临床药师评估4T′s评分为6分,HIT高度可能,建议立即停用低分子肝素,改为利伐沙班15 mg bid,医师采纳。第16天血小板恢复为392×109/L。

病例3:66岁,男,75 kg。以“右膝关节置换术后2个月,右下肢肿痛8 d,加重4 d”为主诉,于2020年5月17入院。2个月前因“右膝骨性关节炎”于当地医院行“右膝关节置换术”。入院诊断:右下肢深静脉血栓形成。入院当日应用低分子肝素7 500 U q12h 皮下注射,尿激酶80万U/d 持续泵入,注射用血塞通0.4 g qd活血化瘀,血小板145×109/L。第2天血小板计数下降,第3天降至59×109/L。临床药师评估4T′s评分为6分,HIT高度可能,建议停用低分子肝素,换用利伐沙班15 mg bid,医师采纳。第7天血小板恢复至131×109/L,第8天好转出院。

病例4:女,87岁,60 kg。以“右下肢肿痛不适1 d”为主诉,于2020年6月14入院。入院诊断:右下肢深静脉血栓形成;心律不齐;冠心病。入院后给予低分子量肝素5 000 U q12h 皮下注射。血小板126×109/L。第2天应用尿激酶60万U/d 持续泵入,舒血宁注射液20 ml qd改善循环。第3天血小板86×109/L,第4天血小板51×109/L,4T′s评分为6分,HIT高度可能,停用低分子肝素和尿激酶,换用利伐沙班15 mg bid,医师采纳。第9天患者右下肢肿胀疼痛明显好转,当日血小板131×109/L,好转出院。

病例5:男,26岁,92 kg。以“胸痛、咯血5 d” 为主诉,于2020年6月16日入呼吸内科。入院诊断:1.肺部感染,2.肺栓塞,3.下肢静脉血栓。入院后医嘱给予低分子量肝素5 000 U q12h 皮下注射,第3天重叠华法林5 mg qd,第6天查INR为2.58,停用低分子肝素,后因国际标准化比值(INR)波动大,第15天医嘱调整为利伐沙班15 mg bid口服,第18天转入血管外科治疗,医嘱停利伐沙班,换低分子肝素9 000 U q12h 皮下注射,注射用血塞通0.4 g qd活血化瘀,当日血小板354×109/L,第19天给予尿激酶60万U/d持续泵入至第22天。第25天血小板141×109/L,临床药师对其进行4T′s评分为7分,HIT高度可能,建议停低分子肝素,调整为利伐沙班20 mg qd,医师采纳,第29天血小板228×109/L,第30天出院。

病例6:女,30岁,2021年1月15日入院,诊断胆囊结石伴急性胆囊炎、感染性休克、腹腔感染、试管婴儿术后入普通外科,入院后给予注射用美罗培南1 g q8h抗感染治疗,当日血小板172×109/L,第2天血栓弹力图提示血栓风险,D-二聚体19 668 μg/L。患者Caprini评分为5分,医嘱给予低分子肝素5 000 U qd预防血栓。第3天血小板51×109/L,药师追问病史,入院前外院使用低分子肝素,用量不详。临床药师对其进行4T′s评分为6分,HIT高度可能,建议停低分子肝素,调整为利伐沙班10 mg qd预防静脉血栓,医师采纳。第7天血小板329×109/L,患者好转出院。

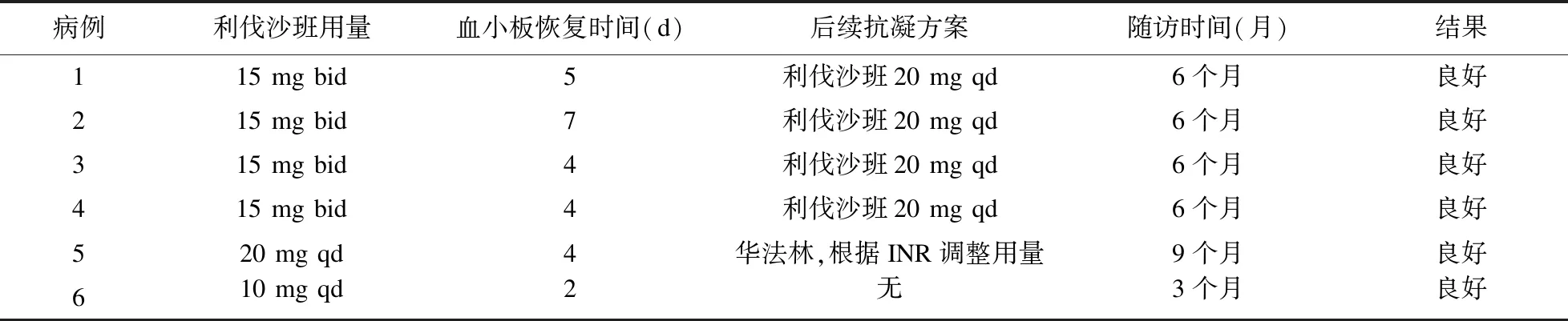

所有患者出院后,临床药师对其进行定期随访,随访内容包括患者后续抗凝药物的用法用量、血常规、凝血功能、肝肾功能、双下肢静脉彩超、用药过程中是否出现不良反应等,其中病例5后期调整为华法林抗凝,药师定期随访INR,并协助医师对其进行剂量调整(见表2)。随访3~9个月,未出现血小板计数明显波动、活动性出血、血栓复发和新发血栓形成。

表2 6例患者应用利伐沙班治疗HIT的临床资料

3 讨论

3.1 血小板减少原因分析 以上6例患者住院期间,PLT明显减少,患者无血液疾病及免疫疾病,无明显出血,患者无其他疾病因素导致的血小板减少,均需考虑药物诱导的血小板减少。患者所用药物中,以HIT最为常见。

3.2 HIT的诊断 HIT诊断是在4T′s评分和患者血小板计数的动态改变基础上,结合临床表现和HIT抗体检查或5-羟色胺释放试验(Serotonin-release assay,SRA)。我院尚不能进行HIT抗体检测和SRA试验,因此,根据临床情况和4T′s评分评估HIT的可能性。HIT分为I型和Ⅱ型,I型血小板计数轻度短暂下降,<100×109/L罕见,为非免疫性的血小板聚集。Ⅱ型HIT表现为血小板计数显著降低或较基础值下降30%~50%,严重者伴有出血或血栓形成等并发症[1]。以上6例患者在肝素类药物治疗期间出现PLT减少50%以上;停用肝素类药物后PLT计数恢复正常;排除其他PLT减少的原因;4T′s评分6~7分。故6例均考虑为Ⅱ型HIT。

3.3 HIT的治疗 本文6例患者在4T′s评分显示高度可能后,临床药师及时干预,结合相关指南[4-5],建议医师停用低分子肝素并开始非肝素类药物治疗,医师采纳。指南推荐的药物包括比伐卢定、阿加曲班、磺达肝癸钠、达那肝素、直接口服抗凝药(Direct oral anticoagulants,DOACs)、华法林等。其中DOACs包括凝血酶抑制剂(达比加群)、Xa因子抑制剂(利伐沙班、阿哌沙班、艾多沙班等)。

袁洪志等[6]报道了4例Ⅱ型HIT的治疗,在高度怀疑患者发生HIT时立即停用了肝素类药物,改为阿加曲班抗凝,待患者病情稳定后调整为利伐沙班继续治疗。我院无比伐卢定和达那肝素,而阿加曲班和磺达肝癸钠需注射给药,前者使用过程中需常规监测APTT,后者主要经肾脏清除,一定程度限制了两药的使用。2012年ACCP指南讨论了磺达肝癸在疑似或确诊HIT中的应用,但认为支持其应用的证据较弱,因此,对多数HIT病例并不建议该药治疗[2]。华法林是经典口服抗凝药,在用药初期可抑制蛋白C和蛋白S而出现促凝血作用,可能导致皮肤坏死、肢体坏疽等,为避免出现以上不良反应,用药初期需与其他抗凝药物同时使用,且指南建议在PLT恢复至150×109/L后开始使用华法林[1]。这些都为华法林治疗HIT带来不便。

一项纳入了12例使用DOACs治疗HIT患者的回顾性研究中,患者先使用阿加曲班,之后过渡到DOACs,最终3例使用利伐沙班,9例使用阿哌沙班,患者经DOACs治疗后血小板恢复正常,未出现新发血栓形成和大出血[7]。一项达比加群酯用于40例疑似HIT患者治疗的研究中,共随访12个月,结果显示,达比加群酯可安全、有效地预防HIT患者的血栓形成,促进血小板恢复[8]。达比加群酯治疗深静脉血栓/肺栓塞,应先给予胃肠外抗凝药物5 d[9]。

阿哌沙班在HIT治疗方面的研究有限,主要集中在案例报道。有报道,1例66岁男性患者在应用肝素第5天PLT下降,至第10天下降至16×109/L,4T′s评分HIT中度可能,ELISA检测肝素-PF4 IgG阳性。停用肝素后换用阿加曲班抗凝16 d,阿加曲班抗凝期间仍出现有症状的双侧下肢深静脉血栓形成。PLT恢复至108×109/L后,改用口服阿哌沙班5 mg bid,出院前PLT升至132×109/L,门诊随访3个月,未出现血栓或出血现象[10]。Khalid等[11]报道了1例深静脉血栓合并肺栓塞的82岁老年女性患者,肝素治疗6 d后,血小板从117×109/L降至47×109/L,4T′s评分7分,HIT高度可能,ELISA检测肝素-PF4 IgG强阳性。停用肝素后换阿加曲班治疗3周后,血小板恢复至88×109/L,后调整为阿哌沙班出院。

一项探讨利伐沙班用于HIT治疗的前瞻性多中心研究,纳入了22例HIT患者(4T′s≥4分)。患者经或不经胃肠外抗凝后给予利伐沙班15 mg bid,治疗21 d或PLT恢复正常后调整为20 mg qd。治疗后,1例出现慢性下肢动脉缺血急性发作,1例胃癌患者出现直肠出血,其余患者均无血栓和出血事件[12]。该研究初步验证了利伐沙班治疗HIT的有效性及安全性。针对观察性数据(小型病例系列研究和病例报告)的2篇系统评价,纳入约100例采用DOAC治疗的HIT患者[13-14],其中利伐沙班的使用经验最丰富。综合以上文献,对于HIT的患者,达比加群需要联合使用肠外抗凝药物[2],给药不便。阿哌沙班用于HIT时,也在使用前应用阿加曲班[10-11],且国内仍缺乏相关经验。结合以上研究结果,最终临床药师建议6例患者全部采用利伐沙班进行治疗。换用利伐沙班后,临床药师对患者进行用药教育、药学监护及平均6个月的随访,患者恢复良好。

综上所述,肝素类药物在使用过程中可能会出现HIT,用药过程中需监测血小板计数。出现HIT后需停用肝素类药物,换用非肝素类药物,其中利伐沙班在DOACs中广泛用于HIT的治疗研究。本文介绍了临床药师参与的6例利伐沙班治疗HIT的病例,分析了HIT的可能性,探讨了HIT的抗凝治疗方案。医师采纳临床药师的建议,6例患者更换利伐沙班后,血小板计数均恢复正常,未出现出血和血栓事件,为利伐沙班用于HIT治疗积累了一定的临床经验。临床药师参与了患者的诊疗过程,为患者提供了合理用药建议,保障了患者用药的有效性和安全性,体现了药师在临床治疗中的意义。