72例肾综合征出血热流行病学及临床特征分析

张 明

(辽宁省盘锦市传染病医院传染科,辽宁 盘锦 124000)

肾综合征出血热属于病毒性出血热,是自然疫源性急性传染病,主要传染源及宿主为鼠类,由汉坦病毒感染而引起[1]。该疾病传染途径广、病情危重、进展快,临床表现从亚临床、轻度重度不等,严重时危及生命安全,具体程度由机体免疫及致病病毒来决定[2]。该病其在我国具有较高的发病率,在世界范围内我国累及报告病例超过90%[3]。本次研究回顾性分析2017年6月至2019年6月经实验室检查及临床诊断确诊72例肾综合征出血热患者流行病学、临床症状、特点、危险因素、治疗费用等情况,从而提高对该疾病的认知。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析我院2017年6月至2019年6月,经确诊收治的肾综合征出血热患者72例,所有纳入肾综合征出血热病例的IgM抗体呈阳性,排除临床资料不全者,其中男女患者人数分别为42、30例,年龄区间15~84岁,均值(48.36±12.28)岁,患者疫苗接种率为0,均否认曾接种过肾综合征出血热疫苗。患者或家属对研究知情同意并签署知情同意书,本研究已获得我院伦理委员会的批准。

1.2 方法 采取回顾性分析法,对病例年龄、性别、临床症状及体征(三痛征、三红征)、实验室检查(血常规、尿常规)、危险因素、治疗费用及预后情况进行统计调查。

1.3 观察指标 疾病诊断分型标准:以休克、出血、发热情况、中毒症状轻重、肾功能损伤情况为观察指标,疾病分型标准如下:轻型为患者体温低于39 ℃,轻度中毒症状、无出血(仅有出血点)、休克、少尿情况,轻度肾损伤;中型为患者出现严重中毒症状,体温提升在39~40 ℃,存在明显的出血、少尿情况(尿蛋白+++),收缩压小于90 mm Hg,球结膜明显水肿;重型为患者出现严重中毒症状及渗出征,体温超出40 ℃,存在休克、腔内出血、少尿(连续5 d无尿)等情况;危重型是在重型基础上发生重大脏器出血、难治性休克、血尿素氮水平超过42.84 mmol/L,持续5 d少尿、严重衰竭、脑出血脑疝脑水肿等严重并发症、激发性感染、血尿抗体阳性或特异性抗体等情况[4-5]。

1.4 统计学方法 研究数据以SPSS24.0软件处理,计量资料行t检验,以()表示;计数资料以[n(%)]表示,行χ2检验,P<0.05表示数据间有统计学差异。

2 结果

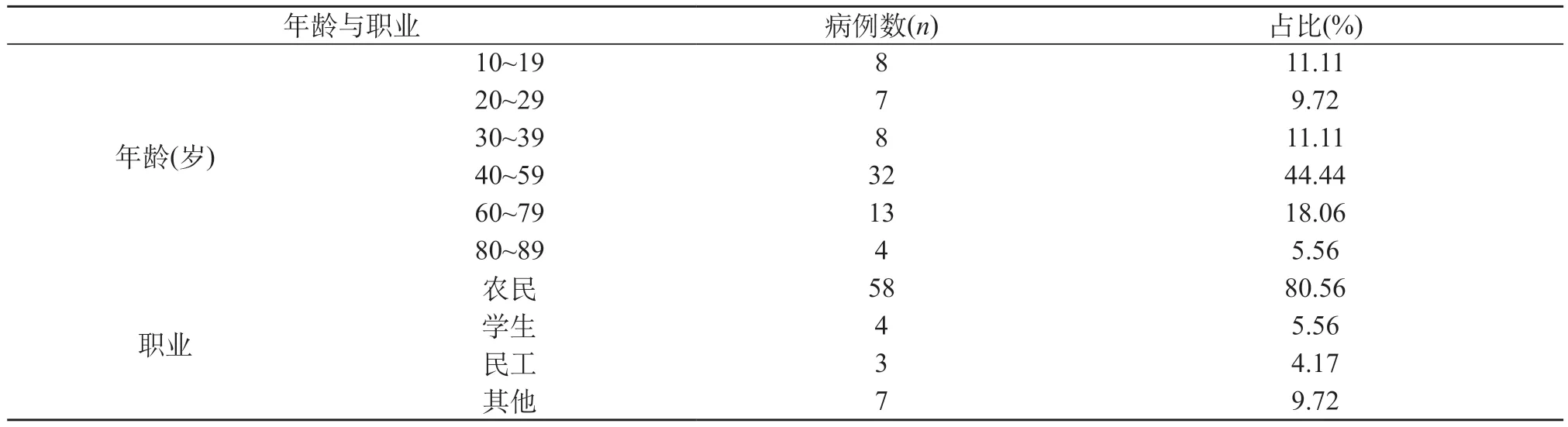

2.1 人群分布 72例病例的年龄为15~84岁,均值(48.36±12.28)岁,其中40~59岁所占比例最多44.44%,明显高于其他年龄段;职业分布:农民占比最高为80.56%(58/72)。见表1。

表1 72例病例的人群分布特点

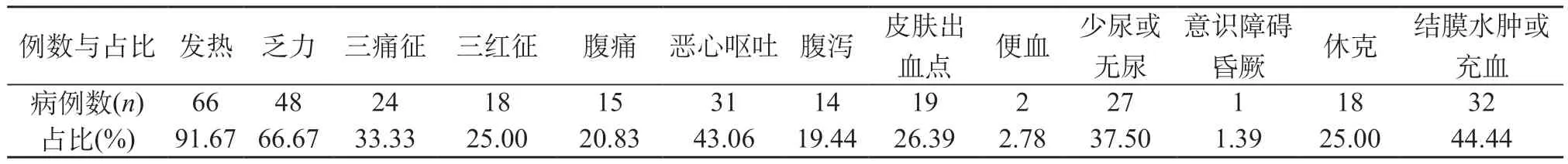

2.2 临床症状及体征 72例患者中发生发热症状66例,占比最高为91.67%,其次为乏力发生率66.67%、结膜水肿或充血发生率44.44%、恶心呕吐发生率43.06%。见表2。其中三痛征包括头痛、腰痛、眼眶痛,三红征包括胸、面部、颈部皮肤潮红,皮肤出血点主要涉及腋下、手臂、前胸等部位;根据疾病分型,其轻型34.77%(25/72)、中型37.50%(27/72)、重型19.44%(14/72)、危重型8.33%(6/72)。

表2 72例病例的临床症状及体征分布

2.3 实验室检查 尿蛋白阳性97.22%(70/72)、血小板减少93.06%(67/72)、白细胞升高62.50%(45/76)、血尿或管型尿、尿膜状物36.11(26/72),尿蛋白阳性率最高,依次是血小板减少、白细胞升高,以上3种指标同时具有者51.39%(37/72)。

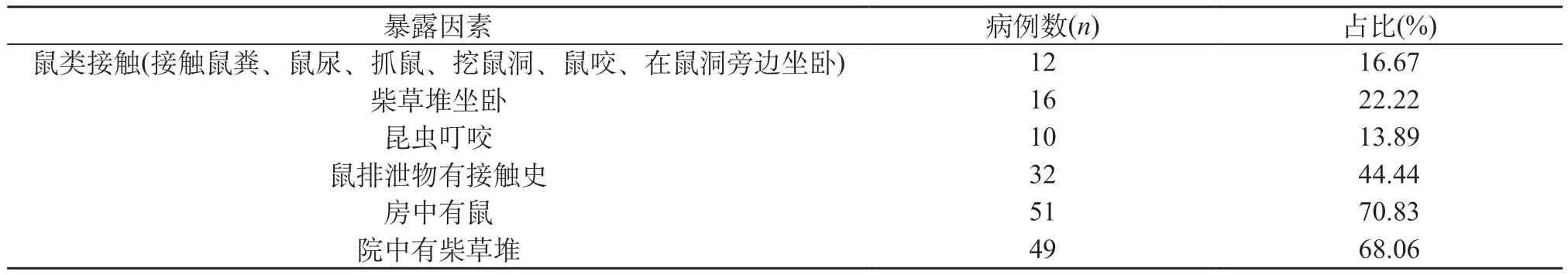

2.4 危险因素 通过对相关暴露因素调查,与鼠类排泄物接触史是指患者在发病前1个月内与鼠粪、鼠尿等鼠类排泄物存在间接或直接接触;昆虫叮咬是指在发病前1个月被虫子叮咬存在皮肤破伤。具体暴露因素见表3。

表3 72例病例的暴露因素分析

2.5 治疗费用及预后情况 72例患者经住院治疗,平均住院时间为9.36 d、平均治疗费用为1.72万元,其中51例患者完全痊愈特许出院,1例患者死亡,其中6例未签字出院,通过后期随访均完全治愈,另14例后续持续治疗,后期好转后出院。

3 讨论

在本次研究中得出:72例患者中40~59岁年龄阶段所占比例最多44.44%,其中农民为主要群体占比80.56%;且其中男性明显多于女性患者,由此可得出易感群体为青壮年男性农民,主要原因在于,农民主要从事田间种植工作和野外劳作,与疾病暴露因素接触概率较大,其次农民普遍存在文化程度下情况,对疾病相关知识不了解,缺乏应有的认知,无自我防护、疾病预防的意识,因此发生病毒感染的概率相对较大[6-8]。另外调查发现:症状主要为轻型(34.77%)和中型(37.50%),提示该疾病早期无特异性症状,基本病理过程为由汉坦病毒感染引起一系列全身微血管损伤,具有一定的诊断难度,因此临床误诊及漏诊的概率较大,或患者无法及时就医,都会造成病情延误[9-11]。造成临床误诊或漏诊的主要因素在于早期无典型性症状,因该疾病病情危重,进展迅速,病因复杂,具有一定的治疗难度,疾病病死率较高,因此应采取合理的方式提高疾病诊断准确性,及时发现、准确诊断、及时治疗是改善疾病预后的关键[12-14]。

在本次研究中,患者临床症状及体征最为常见是发热(91.67%),其次是乏力(66.67%)、结膜水肿或充血(44.44%)、恶心呕吐(43.06%);临床表现主要为尿蛋白阳性97.22%、血小板减少93.06%、白细胞升高62.50%,在临床诊断中可结合患者临床症状及体征和实验室值指标检查结果,对疾病给予准确判定,以上指标发生率较高,可为临床早期诊断提供科学参考信息[15]。同时在疾病暴露因素中占比最高为与鼠有接触史、与鼠排泄物有接触史,其次是粮食未防鼠、院内有柴草堆等,由此可将该疾病的发生与日常饮食、生活环境、工作环境等因素密切相关,建议相关人员应注意日常生活环境卫生,实施严格的防鼠灭鼠措施,同时该病毒可通过鼠排泄物污染水与食物或由空气尘埃经呼吸道传播,这两种传播途径范围广,不易被发现,具有较大的危害性[16-17]。因此应增加高发人员宣传教育工作,实施科学的预防防治措施,并提高人员自我防护意识,如发现意外事件应及时就医,给予科学的治疗处理[18-20]。

在我国肾综合征出血热其发病率高、危重症多、病死率高,且早期无典型性症状,增加了诊断难度,同时延误病情,导致患者无法得到及时的救治,从而造成严重的后果。通过本次研究法发现该疾病典型(三通征、三红征)症状病例少,且相关疫苗接种人数少,因此应做好相关健康教育及宣传活动,尤其是对于易感群体,提高疫苗接种率,同时临床医师应不断提升对疾病的认知,实现疾病准确诊断、及时治疗。