基于真实情境培养核心素养的初三化学复习

——以“认识化学变化”复习为例

王兆怡

(西安交通大学苏州附属初级中学 江苏 苏州 215000)

一、教学设计理念

《义务教育化学课程标准(2022年版)》明确将“重视开展核心素养导向的化学教学”作为课程理念之一,凸显学生主体地位,重视育人方式转变,提倡教师基于真实情境设计多样化的学习任务,运用多样化的教学方式,开展深度学习,促进学科思维能力和核心素养的发展。[1]复习课教学是初三化学教学的重要课型,符合化学教学改革需求的优质复习课必然应兼顾知识、能力、素养的目标达成。而基于真实情境的复习课教学策略有助于激发学生的学习能动性,促成学生在情境体验中巩固知识、提升能力、发展素养。教师依据学生的认知发展特点和需要达成的教学目标,从日常生活实例、化学兴趣实验、社会热点问题等素材中选取和开发真实、具体、有意义的情境,促进学习方式的转变,让学生从被动接收转化为主动参与问题探究,学生真正成为学习主体。[2]情境的创设应注意综合性,从多角度寻找切入点设计活动任务,推动学生调用已有的化学知识和方法,从任务情境中进行信息收集、分析、整理、归纳,在问题解决的过程中完善知识体系,让学科素养的形成真实落地。

在本课教学中,选取“神奇的蜡烛”作为素材创设真实实验情境,教师向学生展示了一根无法被吹灭的蜡烛,营造认知冲突,激发了学生强烈的好奇心。围绕情境主线,有机融合“认识化学变化”章节的学习内容,分别从燃烧条件、反应调控、定量、展望等四个角度设计教学活动环节,通过问题链推动学生开展探究,课堂活动中注重学生的参与,关注引导学生从化学的视角来认识生活和社会发展,实施发展思维能力和学科素养的复习课教学。

二、教学主题内容分析

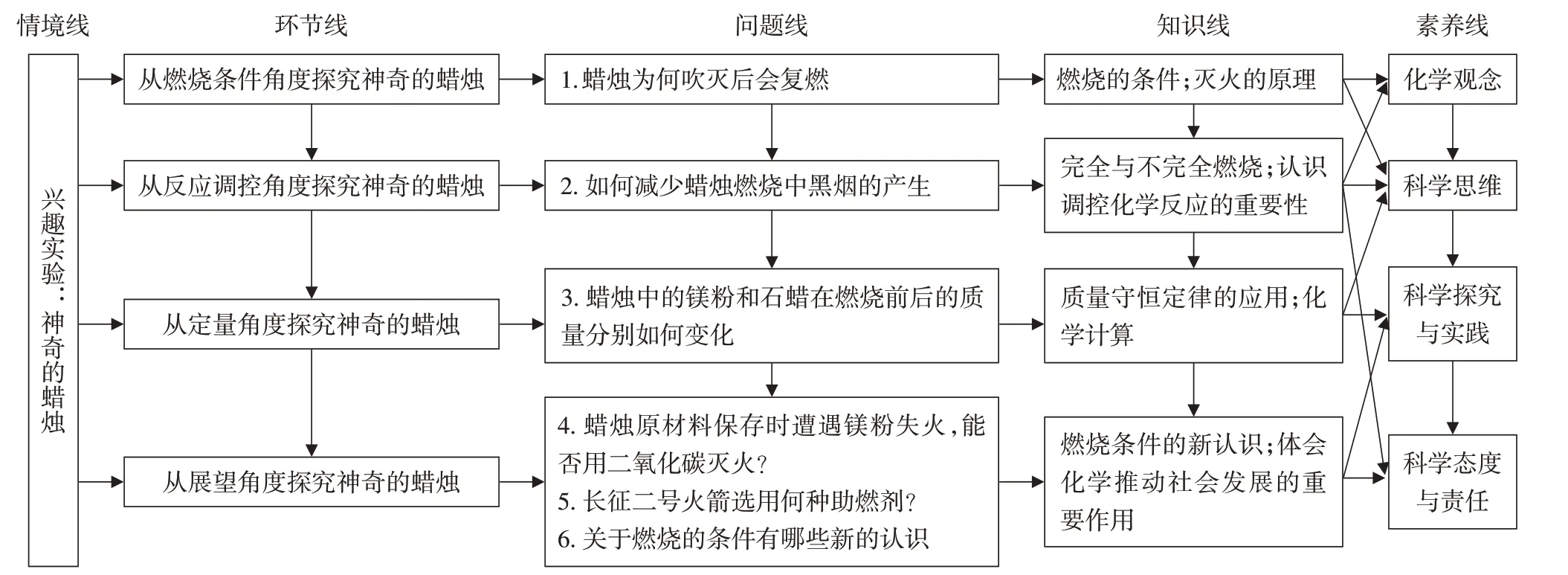

“认识化学变化”是九年级化学沪教版上册第四章的学习内容,主要内容包括3个方面:常见的化学反应——燃烧、化学反应中的质量关系、化学方程式的书写与应用,[3]具体知识体系见图1。该主题内容具有较强的综合性,重点围绕课程标准中的“物质的化学变化”主题,又与“科学探究与化学实验”“物质的性质与应用”“化学与社会·跨学科实践”等主题内容相关联,在学习方式上注重科学探究活动,引导学生“了解化学反应需要一定的条件”,“初步体会调控化学反应的重要意义”,“欣赏化学反应造福人类的独特价值”。[1]可见,除了化学学科知识的学习,本章内容还关注科学的方法论和价值观。因此,在本章的复习教学中,应结合学生已有的生活经验,选择能体现时代性和实践性的素材内容,创设与化学反应应用相关的真实情境和任务,引导学生从反应条件、符号表征、质量守恒等多角度理解化学反应,增强学生知识体系的结构化,发展学生的变化观,凸显学科的育人价值,促进核心素养的提升。

图1 “认识化学变化”知识体系

三、教学流程

“认识化学变化”复习课教学流程设计如图2所示。

图2 “认识化学变化”教学流程

四、教学实录

【真实情境】学生兴趣实验“神奇的蜡烛”:利用不同的方法熄灭蜡烛。学生首先选择用吹蜡烛的方式,发现不能成功,蜡烛会立即复燃,后使用剪烛芯、盖湿抹布的方式,发现均能成功熄灭蜡烛。

【讲述】今天老师带来的是一根神奇的蜡烛,在它的带领下,这节课我们一起来复习第四章:认识化学变化。

1.从燃烧条件角度探究神奇的蜡烛

【问题】“剪”“盖”“吹”的灭火原理是什么?为什么神奇的蜡烛在吹灭后总能复燃呢?带着这个问题,让我们重新再观察实验现象。

【视频】播放蜡烛在吹灭后的现象。“复燃现象”的发生在瞬间,为了便于观察,教师课前录制好实验视频,以0.2倍速播放,并展示关键现象的截图(如图3)。

图3 “神奇的蜡烛”复燃实验视频截图

【学生】描述现象:蜡烛吹灭后烛芯中仍有火星,火星逐渐变大变亮,随后蜡烛复燃。

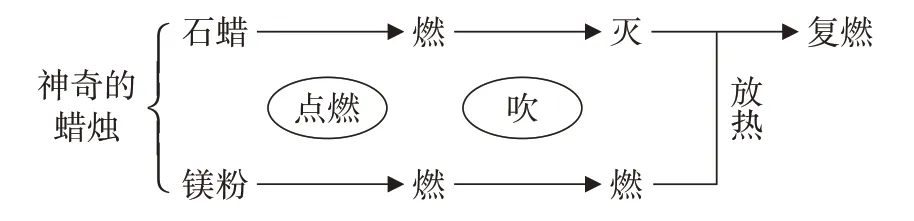

【资料卡片】普通蜡烛的材料:石蜡、棉线。神奇的蜡烛的材料:石蜡、镁粉、棉线。石蜡的着火点为300 ℃左右。当温度超过40 ℃时,镁粉易发生氧化而自燃。

【学生活动】根据资料卡,分析以下问题:火星对蜡烛的复燃起什么作用?推测火星来自于什么物质?点燃蜡烛时,哪些可燃物发生了燃烧?吹蜡烛时,可燃物都停止燃烧了吗?蜡烛复燃的原因是什么?

【学生归纳】分析归纳交流(见图4),得出结论:吹灭蜡烛后,镁粉仍在燃烧放热,升高温度至石蜡的着火点,造成石蜡复燃。

图4 神奇的蜡烛复燃原因分析

设计意图:蜡烛吹灭后复燃的反常现象,激发了学生强烈的探究欲望。蜡烛复燃相关问题的解决是个难点,通过老师搭建的问题链,充分调动学生回顾燃烧条件、灭火原理的化学知识,对比分析普通蜡烛和神奇蜡烛的原料组成,结合实验事实进行证据推理。学生在体验探究过程中,不仅达到复习旧知的目的,同时综合运用了观察、对比、分析、推理、交流等科学方法,发展了学科思维能力。

2.从反应调控角度探究神奇的蜡烛

【问题】在刚才的兴趣实验中,蜡烛在燃烧时还产生了黑烟。如何减少黑烟的产生?

【追问1】黑烟是什么物质?石蜡发生了哪类燃烧?此类燃烧的发生条件是什么?

【追问2】根据反应原理,如何让蜡烛减少产生黑烟?

【学生】交流讨论。因缺少对蜡烛的使用经验,学生提出的解决方法不多:向烛芯中吹气,增大氧气的量,帮助石蜡完全燃烧。除此之外,学生想不到其他的方法。

【点拨】其实这些调控化学反应的方法,在我国古代,人们早就已经熟练运用了。比如宋词中有写道:醉里挑灯看剑……

【问题】挑灯就是用针、簪等物品挑动油灯灯芯。这么做的目的是什么?

【学生】增大接触面积,使烛火更亮。

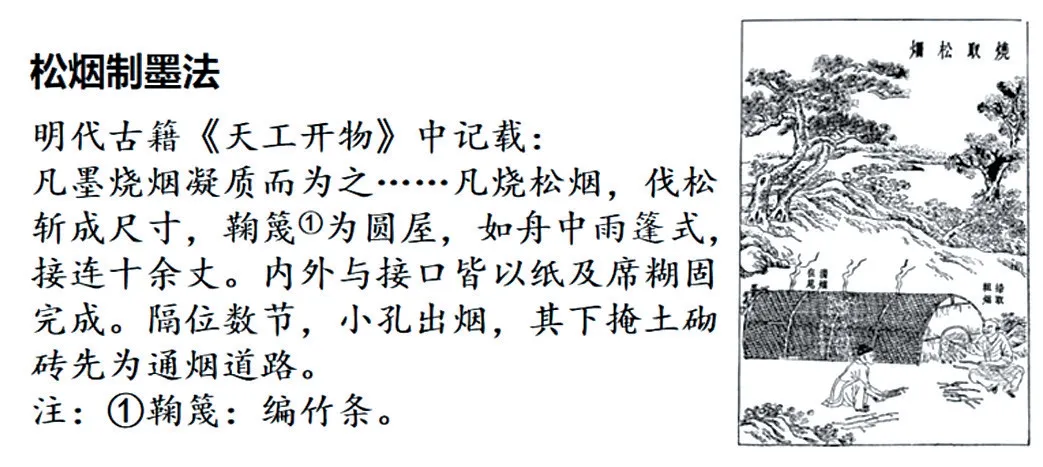

【资料卡片】PPT展示古代“松烟制墨法”工艺(图5)。

图5 “松烟制墨法”资料卡片

松烟制墨法

明代古籍《天工开物》中记载:

凡墨烧烟凝质而为之……凡烧松烟,伐松斩成尺寸,鞠篾①为圆屋,如舟中雨蓬式,接连十余丈。内外与接口皆以纸及席糊固完成。隔位数节,小孔出烟,其下掩土砌砖先为通烟道路。

注:①鞠篾:编竹条。

【问题】通过阅读资料,分析:松烟制墨法的原理是什么?分别通过哪些操作来控制反应条件?说一说你对我国古代化学工艺的看法?

【学生】积极思考和交流。

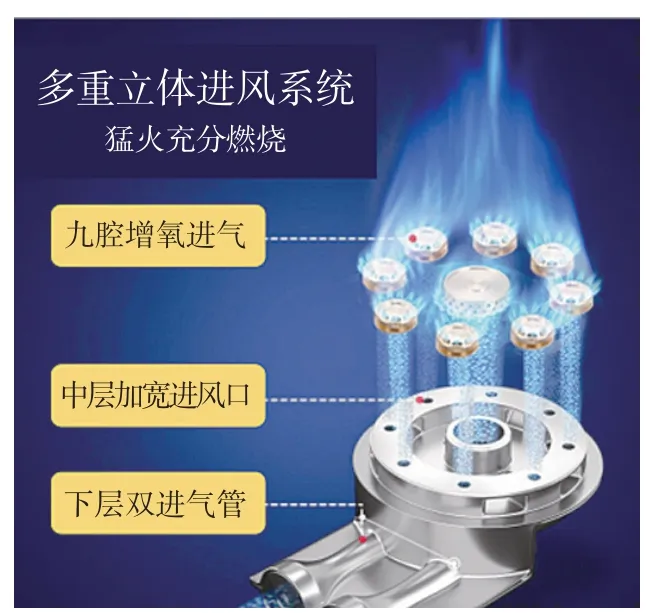

【学生活动】随着科技的发展,现代技术对反应的调控更加精准。阅读图片(见图6、图7),分析:燃气灶、汽车气缸中通过何种方式提高燃料利用率?

图6 某燃气灶广告

图7 汽车气缸示意图

【学生】燃气灶提供更充足的氧气,汽车中增大了燃油与氧气的接触面积。

【小结】通过改变条件能调控反应,让化学变化朝着人们期望的方向进行。

设计意图:这一环节的活动中重点关注调控化学反应的积极意义。通过结合具体实例分析完全和不完全燃烧的条件和相互转化规律,形成物质转化观的学科概念。利用蜡烛、燃气灶、汽车燃料等学生熟悉的生活实例,分析其中提高燃料利用率的化学原理,体会化学服务生活、创造价值的重要作用。松烟制墨法的相关活动,让学生辨证看待不完全燃烧,认识到只要善于运用化学原理,不完全燃烧也有其应用价值,同时古代人民高超的化学技艺让学生体会民族智慧,增强文化自信。

3.从定量角度探究神奇的蜡烛

【问题】神奇的蜡烛主要原料是石蜡和镁粉。请写出镁粉燃烧的化学方程式。你认为镁粉燃烧后质量如何变化?

【学生】依据质量守恒定量给出解释:镁粉燃烧后,在不考虑固体逸散的情况下,因为镁与氧气化合,固体质量变大。

【问题】石蜡成分复杂,若用CnH2n+2来表示石蜡,你能写出石蜡完全燃烧的化学方程式吗?推测燃烧后固体质量的变化情况。

【过渡】PPT 展示图片:拉瓦锡利用巨大的透镜聚焦太阳光点燃金刚石。拉瓦锡想通过这个实验来探究金刚石的元素组成。

【学生活动】设计方案:在拉瓦锡实验的基础上继续设计实验探究金刚石的元素组成。

【学生】小组交流讨论,得出方案:把金刚石燃烧生成的气体通到澄清石灰水中充分吸收,称量溶液增重的质量。通过计算来说明金刚石的元素组成。

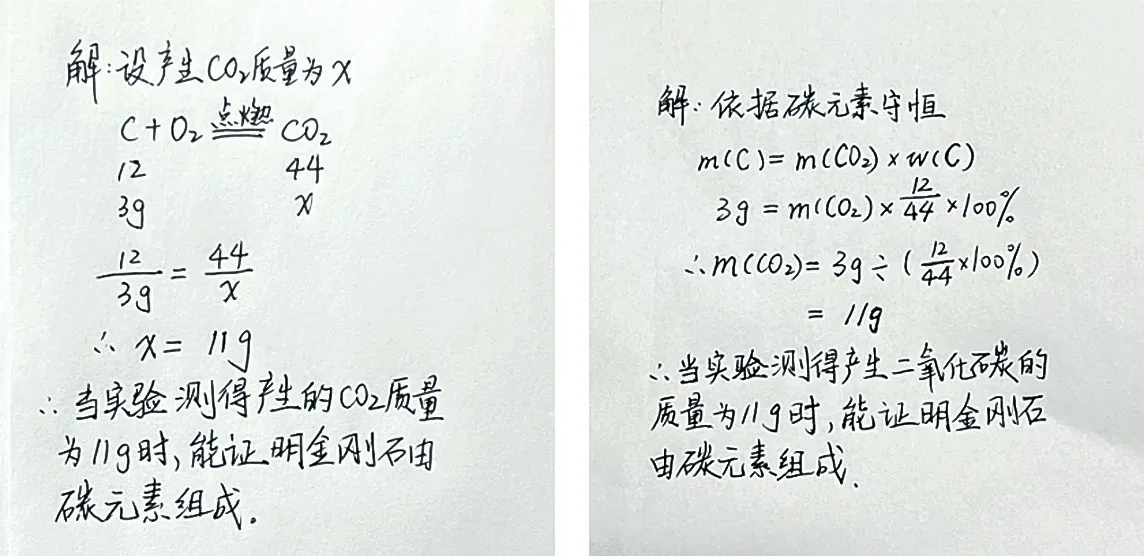

【追问】假如金刚石的质量为3 g,实验中测得产生的二氧化碳质量为多少克,就能证明金刚石是由碳元素组成的?

【学生】书写计算过程,展示交流,主要有2 种思路:依据方程式计算或依据元素守恒计算(见图8)。

图8 学生展示的2种计算方法

【小结】应用质量守恒定量,能帮助我们定量认识物质的组成和变化。

设计意图:书写石蜡燃烧的化学方程式活动进一步巩固对碳氢化合物完全燃烧转化规律的掌握,加强符号表征训练。设计实验验证金刚石组成的活动,涉及物质转化规律、质量守恒定律、实验设计、化学计算等内容,综合性强,活动中充分开展小组交流讨论、合作解决问题,在知识迁移运用中形成定量研究物质组成的思路方法。

4.从展望角度探究神奇的蜡烛

【问题】蜡烛的原材料石蜡和镁粉都是易燃物质,需要小心保存。如果仓库遭遇镁粉失火,该怎么处理?

【学生】推测:使用二氧化碳灭火器。

【演示实验】把燃着的镁条放入二氧化碳,观察到镁条仍剧烈燃烧。

【追问】你能推测生成物并写出化学方程式吗?

【学生】依据元素守恒,推测生成物为氧化镁、碳,并认真书写方程式。

【追问】能否用二氧化碳来扑灭镁的火灾吗?

【学生】不能,镁会在二氧化碳中燃烧,应用沙子盖灭。

【问题】二氧化碳可以助镁燃烧,那么火箭中使用的助燃剂又是什么呢?

【视频】播放2022 年我国长征二号火箭发射成功的片段。火箭如同一条巨龙腾空而起(见图9),标志着我国载人航天事业迎来新突破。

图9 2022年我国长征二号发射成功视频截图

【资料卡片】长征二号使用偏二甲肼(C2H8N2,标准状况下为液体)作燃料,四氧化二氮(N2O4,标准状况下为液体,沸点约为21℃)作助燃剂,反应中产生大量的热,生成二氧化碳、水和氮气。

【视频】实验模拟长征二号燃料反应(视频截图如图10)。

图10 实验模拟长征二号燃料反应

【问题】请大家书写偏二甲肼与四氧化二氮(液体)反应的方程式。

【追问】火箭推进器原料还有液氢与液氧的组合,长征二号为什么选用偏二甲肼和四氧化二氮的组合?

【学生1】接触即燃,不需要点火。

【学生2】易液化,易贮存,而液氢、液氧储存要求高。

【追问】这种燃料组合有何缺点?

【学生1】原料有毒性,若反应不完全,会造成污染。

【学生2】生成二氧化碳,不利于实现碳中和。

【问题】如果你是火箭设计师,你会从哪些方面来考虑燃料和助燃剂的选择?

【学生】(1)原料存储要求,(2)反应条件难易,(3)环境保护角度……

【问题】以上学习环节让你对燃烧有哪些新认识?

【学生归纳】燃烧不一定需要与氧气接触,可将条件表述为“与助燃物接触”更准确。

【讲述】无需氧气也可燃烧,真是学无止境!火箭中燃料和助燃剂的研究是航天航空事业的重要课题,如何实现更高效、更环保,需要化学家们继续努力。希望同学们好好学习,运用化学知识助力社会更好地进步发展。

【教师总结】本节课,我们通过一根“神奇的蜡烛”,再认识了化学变化。小到一根蜡烛,大到航天航空事业的发展,都涉及化学知识。人类文明的发展离不开化学的助力。希望同学们能善于从化学的视角观察生活,乐于探索,勤于思考。

设计意图:这个环节的学习与本课第1 个环节相呼应,本课以燃烧条件开始,以对燃烧的新认识结束,前后连贯,浑然一体。选择镁条灭火剂的活动不仅拓展了学生对燃烧条件的认识,还让学生能基于实验事实进行分析归纳,敢于质疑和创新。长征二号助燃剂的相关活动设计,是对本节课主题的升华,情境的选择体现课程的时代性,活动中感悟化学在推动人类社会发展中的重要作用,引导学生增强爱国主义情怀和勤奋学习的责任感。

五、教学反思

1.巧用真实情境建构教学主线

并非所有内容都可以设置成教学主线来承载整节课的化学知识。主题情境需契合学生已有知识经验和教学内容,进行精心的选择和设计,实现课堂教学活动的有机串联。通过情境的主线引领,形成条理清晰、结构完整的复习脉络,帮助学生高效地实现知识的提取、迁移、整合。本课中每个学习环节都紧扣情境主线,提出需要解决的真实问题。本课以对燃烧条件的复习开幕,以学生在实验探究中获取关于燃烧条件的新认识收尾,整节课的教学过程环环相扣,首尾呼应,教学流程连贯而完整。通过蜡烛的燃烧联系长征二号火箭的燃烧,展示我国科技发展的重要成就;而寻找更绿色高效的火箭原料的课题为学生赋予责任使命感,突出育人价值,提升了教学设计的深度和立意。在实际教学中发现,学生对这样的复习课形式充满了兴趣,课堂参与度很高。学生不仅巩固了知识,在解题的方法能力、化学学科素养方面都有了提升,并且增进了化学情感,学生真切认识到化学与生活的紧密关系,化学对社会的可持续发展有着重要作用。

2.善用真实情境促发认知冲突

认知冲突是指学生在遭遇因新旧知识经验产生矛盾时,出现的一种失衡的心理状态。认知冲突能使学生在经历“平衡—失衡—新平衡”的过程中,产生迫切解决问题的心理需求,利于激发学习的积极性。在初三复习课中,教师可有意识地引入与学生已有认知经验有偏差,甚至完全相反的资料或信息,促成学生经历认知冲突情境,提高思维的活跃程度,促发对知识的深度理解。本节课中利用真实实验情境设置了两个认知冲突:一是课堂导入时的吹灭蜡烛实验,蜡烛灭后复燃的现象引发了学生的认知不平衡,生成了课堂悬念,激发了学生的学习兴趣,促使学生积极自主地完成后面的探究任务;二是对镁粉失火的处理办法,大部分学生认为可以用二氧化碳灭火,接着提供矛盾情境——镁条在二氧化碳中燃烧实验,造成认知冲突,促使学生开展合作交流进行原因分析,在解决矛盾的过程中,重塑对燃烧条件的认知,培养学生的质疑能力和创新能力。

3.活用真实情境设计问题驱动

从真实情境中产生的问题能够激发学生的探究兴趣,利于学生由知识的被动输入者转变为主动学习者。在本节课的教学中,从多个角度和层次对主题情境进行拆解,提出了不同能力水平、不同思维层次的真实问题,使学生在探究学习活动中均能有所收获。对于复杂的大问题,教师把它解构成若干个内容和逻辑相联结的小问题,通过“搭台阶”的方式帮助学生有梯度地进行问题探索。设计问题链时,应充分考虑解决大问题的关键知识和能力,结合学生已有知识,对大问题进行合理地拆分,按照内在关联逻辑和难易程度进行排序,从已知过渡到未知,由简单发展到复杂,逐层推进。本课中将“蜡烛为何在吹灭后会复燃”这一复杂问题分解为5个小问题,组成问题链:①吹蜡烛的灭火原理是什么?②火星在蜡烛复燃中起什么作用?③火星来自于什么物质?④点燃蜡烛时有哪些可燃物发生了燃烧?⑤吹蜡烛时可燃物都停止燃烧了吗?在小问题的逐步解决过程中,学生积极调动已有知识和经验,通过实验探究和阅读资料来收集信息,厘清思路方法,最终顺利解决复杂问题。通过深度挖掘真实情境设计多层次的驱动性问题作为建构知识体系的载体,在潜移默化中带领学生对概念的理解走向深入,使思维迁移运用能力得到发展,实现核心素养的培养目标。