不同投入来源制造业数字化对全球价值链分工地位的影响

徐铮 张其仔 孙琴

摘 要:系统分析制造业数字化影响全球价值链分工地位的理论机制,并利用2000—2019年全球42个经济体制造业面板数据,对提出的理论假设进行验证。结果表明,源自国内的制造业数字化能够显著促进全球价值链分工地位提升,源自国外的制造业数字化会抑制全球价值链分工地位提升;国内数字化投入可以通过效率提升效应促进全球价值链分工地位提升。因此,建议全方位推进数字产业化进程,加大研发力度、突破技术瓶颈和障碍,加强人才尤其是复合型人才的培养;重视产业数字化来源的影响,充分发挥源自国内的数字化对全球价值链分工地位的提升效应,逐步降低产业数字化过程中对国际数字产业资源的依赖,提升产业数字化转型效率。研究结论对中国推进产业数字化转型,实现制造强国目标具有借鉴意义。

关键词:产业数字化;全球价值链;分工地位;制造业

DOI:10.6049/kjjbydc.2022120582

中图分类号:F260

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2023)09-0044-11

0 引言

在过去几十年中,一系列技术(信息和通信技术革命)、体制和政治发展推动了各国生产过程的全球化[1]。数字技术的兴起预示着一个连接、合作和创新的新时代,为全球价值链提供了重要增长机会[2]。数字技术有助于改变传统国际贸易模式,将贸易边界扩展至全球,日益成为重塑一国竞争力的关键驱动力量。“十四五”规划提出“推进产业数字化转型”“提升产业链供应链现代化水平”。产业链的核心竞争优势表现为对关键环节和链条的自主可控能力[3],在高质量发展阶段,自主可控需要更多关注在全球价值链中的地位和影响力[4]。中国在积极参与全球产业链分工的过程中,要在深刻认识创新链与产业链互动存在短板弱项的基础上,更高质量地参与全球价值链[5]。在新技术革命快速蔓延和中国在全球价值链分工体系中长期处于低端环节的双重背景下,把握数字经濟时代新兴经济体突破全球价值链分工地位低端锁定的机遇,推动产业数字化成为驱动经济发展的新引擎,具有重要现实意义。合理利用数字技术将为中国制造业带来新的创新,厘清制造业数字化对全球价值链分工地位影响的逻辑关系并进行实证检验,探索提升制造业全球价值链分工地位的有效路径,有助于破解中国制造业在全球价值链分工体系中长期处于低端锁定的僵局。此外,随着全球价值链的复杂程度日益提高,对政策制定产生新的挑战,因而研究制造业数字化对全球价值链分工地位的影响,对产业转型升级和相关产业政策制定,实现产业链现代化,走出自主可控的数字化之路具有重大现实意义。

1 文献综述

与本文相关的文献有3支:一是数字化的影响效应。数字技术可以降低数据存储、计算和传输成本,带来更低的搜索成本、复制成本、运输成本、跟踪成本和验证成本[6]。数字技术能够降低企业间的信息不对称,实现信息实时获取,促进企业间的线上线下合作[7]。信息通信技术(ICT)的快速发展促使跨国公司将复杂的生产活动跨国界外包[8]。Mbuyisa& Leonard[9]研究表明,中小企业能够利用信息通信技术提高生产力、收入和业务运作效率;施炳展[10]认为互联网可以促进知识、信息、观念的产生与传播,提升资源配置效率,最终对生产效率、经济增长、就业与国际贸易产生积极影响。二是全球价值链分工地位影响因素。郭晶和赵越[11]研究发现,人力资本是价值链地位提升的主要影响因素;黄先海和杨高举[12]研究表明,研发投入水平、劳动生产率显著提高能够促进分工地位提升;戴翔和郑岚[13]研究发现,对外开放、制度质量和基于国内服务投入的制造业服务化水平提高对全球价值链(GVC)攀升具有促进作用。三是数字经济对全球价值链分工地位的影响效应。裘莹和郭周明[14]梳理数字经济促进中小企业价值链升级的4种效应(网络连接、成本节约、价值创造和价值链治理),并刻画数字经济推动价值链攀升的动态机制;Wu等[15]研究表明,数字化有助于提高制造业全球价值链竞争力,劳动生产率提高是数字化提升制造业全球价值链竞争力的有效途径;齐俊妍和任奕达[16]研究表明,数字经济渗透通过降低贸易成本和优化人力资本结构驱动价值链地位提升;张艳萍等(2022)研究发现,数字化投入对GVC广度和高度均具有促进作用;Banga[17]实证表明,印度制造企业通过投资数字能力,在全球价值链中生产出更好、更复杂的产品,从而实现升级和价值链攀升。

现有文献肯定了数字化对全球价值链分工地位的重要作用,对本研究具有启发意义,但仍存在以下方面有待深入研究:首先,对于细分国内、国外制造业数字化投入来源的研究不多。虽然有学者从国内、国外投入视角进行了研究,但大多基于企业层面,或在数字化投入指标选取上采用绝对指标或直接投入系数,不能反映投入结构。其次,鲜有研究讨论区分来源的数字化投入对全球价值链分工地位的影响机制并进行实证检验。最后,在研究范围上,以往研究数据大多更新至2014年,缺少对最近年份数据的实证研究。基于以上分析,本文基于相对指标测算制造业数字化水平,分析源自国内、国外的数字化投入对全球价值链分工地位的影响,探讨制造业数字化对全球价值链分工地位的影响机制。

2 理论机制与研究假设

2.1 制造业数字化对GVC分工地位的直接影响机制

数字化转型的扩散使不同地域和行业的全球价值链参与者之间相互信任得以加强,反过来又将激活一个更具探索性或非线性的过程。同时,数字技术在全球价值链中创造出更加复杂的相互依存关系,有助于全球价值链变得更加灵活,产生其它形式的价值创造和价值获取[18]。一方面,生产率受到数字化水平的影响[6]。制造业数字化水平的提升能够提高资源配置效率,降低边际成本,可以获得更多资源用于研发创新和数字化运营,从而提升产品的价值链分工地位。从价值创造看,基于数字化的价值创造,促使以供给为导向的商业模式转向以消费者需求为导向,通过柔性化生产有效满足消费者个性化定制,并通过挖掘数据信息提高服务附加值[19]。数字技术与人力资本的结合可以相互赋能,产生互补效应,从而进一步提高生产效率。另一方面,数字技术能够提高企业创新能力。随着企业创新能力不断提高,产品多样性进一步提升,产品种类的丰富带来国内投入品价格下降。因此,随着数字化水平的提升,通过提高人力资本水平与生产效率、降低国内投入品价格等途径促进全球价值链分工地位提升。

源自国内、国外的数字化投入可能对制造业全球价值链分工地位的提升产生不同影响。一方面,产业数字化对全球价值链分工地位的提升作用更多源于国内数字要素投入。当产品生产等环节在国内完成时,距离国内数字技术更近,能够更加及时、高效地享受国内数字技术服务。同时,本国数字服务商对国内产业需求特征的理解更为充分,在提供服务时较国外资源也更加匹配需求[20]。此外,本国人才对国内数字技术的吸收更加充分,国内数字技术应用的积极效应更容易释放。另一方面,虽然进口贸易可以获取相应的国际技术外溢,企业通过吸收其中的隐含知识和技术提高数字化应用水平,但这种知识溢出取决于两个因素:一是取决于国外数字产业资源输出的技术含量,当国外对核心数字技术有所保留时,本国无法获取国外先进的数字技术;二是取决于本国人力资源对国际数字产业技术的吸收能力,由于当前数字化应用还处于初级阶段,企业数字化转型缺乏既熟悉业务又精通数字技术的复合型人才,数字化应用能力尚未充分发挥。因此,本国产业对国外数字产业资源与技术的吸收存在一定困难。此外,如果国外数字化投入要素在质量等方面优于国内,那么国外数字化投入要素在参与价值链时将更具主导性,也必将攫取更多贸易利得。

由此,本文提出以下假设:

H1:源自国内、国外的数字化投入对制造业全球价值链分工地位提升具有不同影响。依托国内数字化投入实现的制造业数字化对全球价值链分工地位提升起到促进作用,依托国外数字化投入实现的制造业数字化会对全球价值链分工地位提升产生抑制作用。

2.2 制造业数字化对GVC分工地位的间接影响机制

除直接对GVC分工地位提升发挥促进作用外,源自国内的制造业数字化还能通过提升生产效率促进GVC分工地位提升。

中小企业使用信息通信技术能够提高生产效率[21]。数字技术可以显著提高企业生产要素的流动性,增加信息透明度,从而提升供需匹配效率,降低信息不对称风险,使物质资源、信息资源以更低成本和更高效率实现精准配置,提高企业生产效率。数字经济范式将改变社会生产条件、生产能力、生产服务模式以及商业模式,数字技术不断嵌入传统行业,有利于拓宽行业服务渠道,实现生产、销售、服务等环节的平台化和自动化,形成从数字化研发、智能制造、柔性化生产、个性化定制到精准营销、智慧服务等新的生产和服务模式。基于数字技术的创新能够带动全社会技术进步[22],扩大行业竞争优势,从而提升全球价值链分工地位。

数字化还能通过促进创新间接提高劳动生产率。数字技术使得创新主体、创新投入、参与过程及结果都发生变化[23]。企业从获取的数据中产生见解并据此采取行动的能力对提高企业创新能力至关重要[24],访问和利用不同来源的大数据有助于企业提出新想法,更好地了解消费者需求[25]。数字技术的有效应用不仅有助于缩短研发周期,促进内部研发效率与能力提升[26],而且能够提高企业整合外部创新资源与链接外部环境的能力,推进产业链创新协作与整合,有助于破解研发瓶颈[27]。

由此,本文提出如下假设:

H2:制造业数字化水平的提升通过效率提升效应促进全球价值链分工地位提升。

3 计量模型、变量与数据说明

3.1 计量模型

为验证H1,本文构建如下计量模型:

GVCi,t=α0+α1LDig_di,t+α2LDig_fi,t+α3CONi,t+τi+μt+εi,t(1)

其中,i代表国家—产业,t代表时间,α0为截距项。GVC为制造业全球价值链分工地位,LDig_d代表该产业对国内数字产业的相对依赖度(简称国内数字化),LDig_f代表该产业对国外数字产业的相对依赖度(简称国外数字化)。CON为控制变量,包括人力资本水平、对外开放水平、产业出口规模、经济发展水平、产业国际竞争力、产业服务化水平、自然资源禀赋和研发投入强度。τi为国家—产业固定效应,μt为时间固定效应,εi,t为残差项。根据预期,α1>0,α2<0。

为验证H2,基于中介效应检验方法,构建如下中介效应检验模型:

GVCi,t=α0+α1LDig_di,t+α2LDig_fi,t+α3CONi,t+τi+μt+εi,t(2)

Mi,t=c0+c1LDig_di,t+c2LDig_fi,t+c3CONi,t+τi+μt+εi,t(3)

GVCi,t=d0+d1LDig_di,t+d2LDig_fi,t+d3Mi,t+d4CONi,t+τi+μt+εi,t(4)

其中,M代表中介變量,其它变量含义同式(1)。根据预期,c1>0,检验c1、d1、d3的显著性,以验证中介效应是否存在。

3.2 变量选取

3.2.1 全球价值链分工地位

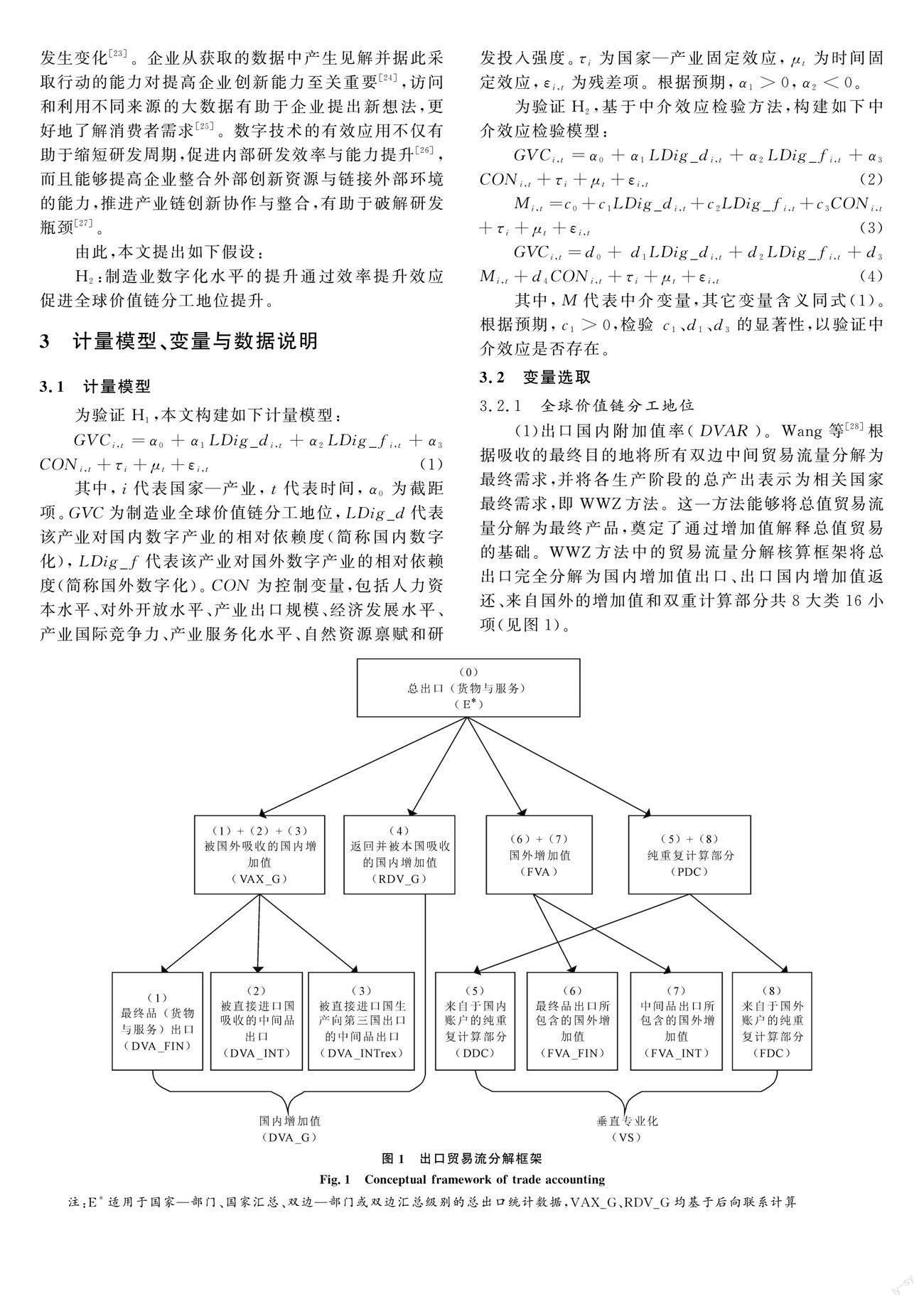

(1)出口国内附加值率(DVAR)。Wang等[28]根据吸收的最终目的地将所有双边中间贸易流量分解为最终需求,并将各生产阶段的总产出表示为相关国家最终需求,即WWZ方法。这一方法能够将总值贸易流量分解为最终产品,奠定了通过增加值解释总值贸易的基础。WWZ方法中的贸易流量分解核算框架将总出口完全分解为国内增加值出口、出口国内增加值返还、来自国外的增加值和双重计算部分共8大类16小项(见图1)。

Wang等[28]将基于后向联系的国内增加值定义为分解式中的前4类,用DVA_G表示。出口中的国内增加值部分可以分解为:

DVA_G=VAX_G+RDV_G=DVA_FIN+DVA_INT+DVA_INTrex+RDV_G(5)

其中,DVA_G代表出口国出口中的国内增加值部分,VAX_G代表出口国出口中最终被其它国家吸收的国内增加值部分,RDV_G代表出口国最初出口中最终返回本国并在国内吸收的国内增加值部分。进一步地,VAX_G又包括DVA_FIN、DVA_INT和DVA_INTrex,DVA_F代表以最终产品形式出口的国内增加值部分,DVA_INT代表以中间品形式直接或间接被进口国吸收的国内增加值部分,DVA_INTrex代表以中间品形式出口到进口国,而后再出口并最终被第三国吸收的DVA_G部分。

DVARsr为s国出口到r国的产品价值中包含的本国国内增加值比率,称为出口国内增加值率。DVAR反映一个国家参与国际贸易的获利能力。

DVARsr=DVA_FIN+DVA_INT+DVA_INTrex+RDV_GEsr=VsBssT#Ysr+VsLssT#AsrBrrYrrEsr+VsLssT#Asr∑Gt≠s,rBrtYtt+AsrBrr∑Gt≠s,rYrt+Asr∑Gt≠s,rBrt∑Gu≠s,tYtuEsr+VsLssT#AsrBrrYrs+Asr∑Gt≠s,rBrtYts+AsrBrsYssEsr(6)

其中,V為增加值系数向量,V︿为对角阵(产出向量X的各元素在对角线上),X为总产出矩阵,Y为最终产品需求矩阵,Y︿为对角阵(产出向量Y的各元素在对角线上)。L=(I-AD)-1,L为局部Leontief逆矩阵,AD为局部投入产出系数,AF为跨国投入产出系数,A为全球投入产出系数。AD+AF=A; B=(I-A)-1为全球Leontief逆矩阵。

(2)上游度指数(GVCpt_pos)。Wang等[29]提出一个分解总生产活动的框架,并基于前向GVC参与指数和后向GVC参与指数提出两个全球价值链参与指标。增加值的分解框架为:

V︿BY︿=V︿LY︿DV_D+V︿LY︿FV_RT+V︿LAFLY︿DV_GVC_S+V︿LAFBY︿-LY︿DV_GVC_C(7)

其中,V︿LY︿D代表用于国内生产和消费的附加值,V︿LY︿F为体现在最终产品出口(传统贸易)中的增加值。V︿LAFLY︿D为简单的跨国生产活动(增值产品跨境生产仅一次)中,直接进口国用于生产并在本国吸收且没有通过第三国间接出口或再进口的增加值。V︿LAFBY︿-LYD为复杂的跨国生产活动(增加值至少跨越边界两次)中,伙伴国家为其它国家生产出口产品(中间或最终产品)的增加值。

从横向对增加值进行分解,构建GVC前向参与指数,即一个部门创造的国内增加值通过下游企业的全球价值链活动在国家所有部门总增加值中所占份额,可以表示为:

GVCPt_f=V_GVCV︿BY=V︿LAFLYDV︿BY+V︿LAFBY︿-LYDV︿BY(8)

从纵向对最终产品进行分解,构建GVC后向参与指数,即一个部门的最终产品与服务总产出中利用跨境生产的境内、外资源增加值的比值,可以表示为:

GVCPt_b=Y_GVCVBY︿=VLAFLY︿DVBY︿+VLAFBY︿-LY︿DVBY︿(9)

Wang等[29]指出,GVC前向参与指数和后向参与指数的相对值能够衡量参与者在全球生产网络中的地位,前向参与程度高于后向参与程度意味着参与者在全球价值链中更积极地参与上游生产活动。因此,本文采用前、后向参与度指数之比衡量上游度,构建GVC分工地位指标GVCpt_pos,并在实证分析中作自然对数处理,以消除异方差的影响。

GVCpt_pos=GVCPt_fGVCPt_b (10)

(3)GVC分工地位综合指数(GVC_index)。由于国内增加值率仅能部分衡量GVC分工地位(苏庆义,2016),GVC位置指标虽然对于评价国际分工地位具有重要意义,但不能完全反映国际分工地位(张会清,翟孝强,2018)。一个合理的GVC分工地位指标应该同时考虑增加值属性和上游度属性,以综合反映产业出口获利能力和上游度。本文综合现有研究,借鉴张艳萍等(2022)的方法,构建同时考虑增加值属性和上游度属性的GVC分工地位综合指数。该指标既能补充增值属性缺失的位置属性,也能补充价值链位置指数缺失的增值属性,能够更为客观地反映产业价值链的国际地位。

GVC_index=DVAR*GVCpt_pos=DVAR*GVCPt_fGVCPt_b(11)

3.2.2 制造业数字化

参考吴友群等[30]的做法,结合《国际标准产业分类》(ISIC Rev.4),并考虑数据可得性,选择C26(计算机、电子和光学设备制造)、J61(电信业)和J62_J63(IT和其它信息服务业)代表数字经济核心产业。在具体指标构建上,以往文献部分用绝对量测度,还有部分文献用总投入系数衡量,但绝对指标和总投入系数都忽略了产业生产过程中各中间投入之间的结构特征,无法刻画相关投入在所有中间投入中的相对作用。因此,本文参考张晴和于津平[31]的研究并进行一定调整,采用各产业生产中对数字产业的投入与对其它产业的投入之比,构建相对依赖度刻画数字化水平,以反映各产业对数字产业的依赖程度。

国家h中产业j的数字化水平测算公式为:

DIGhj=∑ml=1∑Dk=1blkhj/∑ml=1∑ni=1blihj-∑ml=1∑Dk=1blkhj(12)

其中,blihj代表国家h中产业j对国家l中产业i的直接消耗系数,m代表经济体个数,n代表产业个数,k代表数字产业包含的子产业,D代表数字产业包含的子产业个数。

可依据数字化投入来源分别计算依托国内投入来源的数字化水平(国内数字化)和依托国外投入来源的数字化水平(国外数字化)。为减少异方差对结果的干扰,本文对数据作自然对数处理。

3.2.3 中介变量

本文选取劳动生产率作为中介变量,实证检验数字化对全球价值链分工地位的影响机制。劳动生产率采用各行业的单位小时GDP,即各行业增加值与总工作时长的比值表示,数据来源于WIOD的SEA账户,增加值经过汇率和价格指数平减。

3.2.4 控制变量

为尽可能降低遗漏变量对模型估计造成的影响,将以下控制变量纳入模型:①人力资本水平(HR),用义务教育年限作为人力资源发展水平的代理变量;②贸易开放度(Open),用商品贸易额与国内生产总值之比表示;③产业出口规模(EXOW),用一国某产业出口占全球该行业总出口的比重衡量;④经济发展水平(LNPG),用人均国内生产总值反映一国经济水平(2015不变价美元);⑤产业国际竞争力(RCA_f),采用基于国内增加值修订后的RCA指数表示;⑥产业服务化水平(Serv),以各产业生产中对服务业的中间投入与对其它产业的中间投入之比衡量;⑦自然资源禀赋(Melt),采用矿石和金属出口占该国总出口的比重衡量;⑧研发投入强度(RD),选取研发支出占国内生产总值的比重作为研发投入的代理变量。

3.3 数据说明

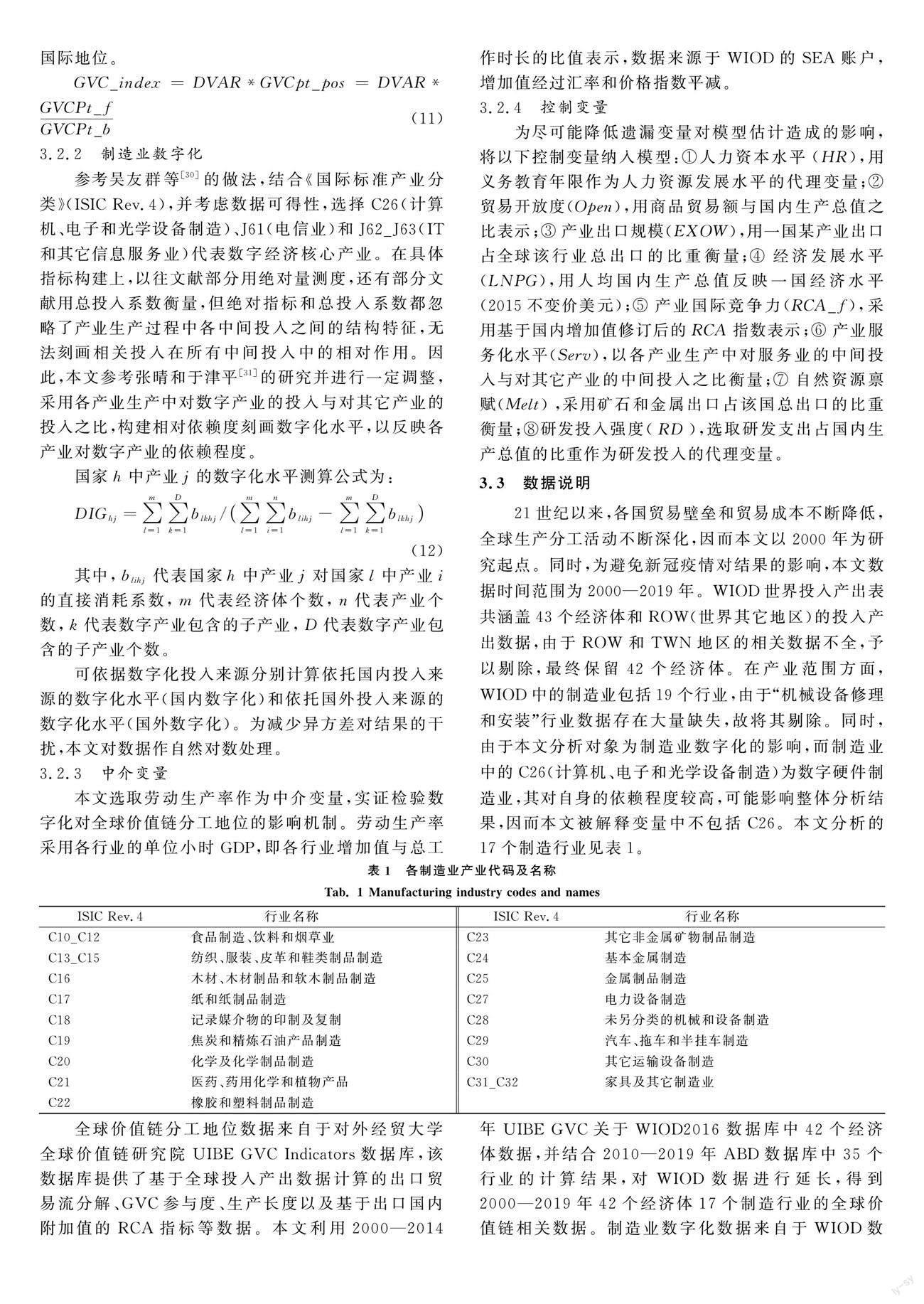

21世纪以来,各国贸易壁垒和贸易成本不断降低,全球生产分工活动不断深化,因而本文以2000年为研究起点。同時,为避免新冠疫情对结果的影响,本文数据时间范围为2000—2019年。WIOD世界投入产出表共涵盖43个经济体和ROW(世界其它地区)的投入产出数据,由于ROW和TWN地区的相关数据不全,予以剔除,最终保留42个经济体。在产业范围方面,WIOD中的制造业包括19个行业,由于“机械设备修理和安装”行业数据存在大量缺失,故将其剔除。同时,由于本文分析对象为制造业数字化的影响,而制造业中的C26(计算机、电子和光学设备制造)为数字硬件制造业,其对自身的依赖程度较高,可能影响整体分析结果,因而本文被解释变量中不包括C26。本文分析的17个制造行业见表1。

全球价值链分工地位数据来自于对外经贸大学全球价值链研究院UIBE GVC Indicators数据库,该数据库提供了基于全球投入产出数据计算的出口贸易流分解、GVC参与度、生产长度以及基于出口国内附加值的RCA指标等数据。本文利用2000—2014年UIBE GVC关于WIOD2016数据库中42个经济体数据,并结合2010—2019年ABD数据库中35个行业的计算结果,对WIOD数据进行延长,得到2000—2019年42个经济体17个制造行业的全球价值链相关数据。制造业数字化数据来自于WIOD数据库和ADB数据库的全球投入产出模型数据。由于WIOD数据库数据只更新至2014年,因而利用ADB数据库将WIOD投入产出数据延长至2019年。剔除无效数据及数据不完整的个体后,实证模型样本量为14 100。人力资本水平、贸易开放度、经济发展水平、自然资源禀赋指标数据来源于世界银行世界发展指标WDI;产业国际竞争力数据来源于对外经贸大学全球价值链研究院UIBE GVC Indicators数据库;产业出口规模、产业服务化水平根据WIOD和ADB投入产出数据库中的数据计算得到;研发投入强度数据来源于联合国数据库。其中,人力资本水平、经济发展水平、产业服务化水平和研发投入强度数据作自然对数处理。

4 基准回归结果及分析

4.1 描述性统计

各变量描述性统计结果见表2。

4.2 基准模型估计

面板单位根检验表明不存在面板单位根,模型选择检验表明固定效应模型较为合适。因此,本文采用时间和个体双向固定效应模型,并采用聚类稳健标准误控制异方差问题,回归结果见表3。

列(1)结果显示,来自国内、国外数字化投入对出口国内附加值率均具有显著影响,其中,国内数字化投入对出口国内附加值率具有显著促进作用,国外数字化投入对出口国内附加值率具有显著抑制作用。列(2)结果显示,加入控制变量后,国内、国外数字化投入对出口国内附加值率影响的方向及显著性并没有改变。列(3)(4)为来自国内、国外数字化投入对上游度指数的影响。结果显示,国内、国外数字化投入对上游度指数的影响均在1%的水平下显著,且国内数字化投入的系数显著为正,国外数字化投入的系数显著为负。列(5)(6)为来自国内、国外数字化投入对GVC分工地位综合指数的影响,其系数的显著性及方向与前述一致。以上结果验证了不同投入来源的制造业数字化对GVC分工地位影响的稳健性。

控制变量中,人力资本水平、经济发展水平、产业国际竞争力、产业服务化水平和自然资源禀赋对出口国内附加值率的影响系数显著为正,研发强度的系数为正但不显著。人力资本水平、经济发展水平越高,越有利于提高出口中的国内增加值含量;产业国际竞争力、产业服务化水平和自然资源禀赋的系数显著为正,与已有研究结论一致。贸易开放度和产业出口规模对出口国内附加值率的影响系数显著为负,表明国家开放度越高或国家某一行业出口占全球该行业出口的比重越大,出口中所含的国内附加值占比越低,这也从侧面反映国内增加值含量提升与贸易总量提升并不同步。随着各行业贸易总量在全球的占比不断上升,各国会较多利用国外增加值含量,从侧面验证了全球跨国分工的重要性。同时,这也与既往研究结论一致——对外依存度的系数为负可能是由于对外依存度的提高对参与GVC分工的消极影响大于积极影响[32]。在对上游度指数的影响方面,人力资本水平、贸易开放度、产业出口规模、产业国际竞争力、产业服务化水平和研发强度的系数显著为正,经济发展水平和自然资源禀赋的系数不显著。与对出口国内附加值率的影响不同,研发支出对上游度指数具有显著正向促进作用,贸易开放度和产业出口规模也具有显著促进作用。

上述结果证明了源自国内、国外制造业数字化投入对全球价值链分工地位提升的影响是不同的,国内数字化投入具有显著正向促进作用,国外数字化投入则表现出显著抑制作用,从而验证了H1。

4.3 稳健性检验与内生性处理

4.3.1 稳健性检验

(1)替换被解释变量。借鉴Koopman等[33]关于GVC分工位置指数的表达方式,参照徐小锋[34]的研究,构建全球价值链位置(上游度)指数GVCpt_pos1。该指数是一种相对测度,能够反映部门的相对上游度。本文采用该指数代替前文计算的上游度指数从而构建GVC分工地位综合指标GVC_inx1。替换被解释变量后的回归结果如表4所示,其中,列(1)(2)的被解释变量为新的上游度指数,列(3)(4)的被解释变量为新的GVC分工地位综合指数。结果显示,国内、国外数字化投入的系数显著且符号均与基准回归模型一致,从而证实了研究结论的稳健性。

(2)缩尾处理。为避免异常值影响研究结果,参考范兆娟和艾玮炜[35]的做法,对所有连续型变量进行上下5%的winsor2缩尾处理,回归结果见表4,列(5)~(8)分别报告了以出口国内附加值率、上游度指数、GVC分工地位综合指数、新的GVC分工地位综合指数为被解释变量的回归结果。结果显示,对连续型变量进行缩尾处理后,并未影响国内、国外数字化投入对GVC分工地位的作用,验证了基准回归结果的稳健性。

4.3.2 内生性处理

内生性主要来源于遗漏重要解释变量、主要解释变量与被解释变量之间的双向因果关系和测量误差。本文在基准回归模型中尽可能控制影响全球价值链分工地位的各种因素,并且使用双向固定效应模型,在一定程度上可以缓解因遗漏变量引起的内生性问题。考虑到制造业数字化与全球价值链分工地位之间可能存在逆向因果关系,本文参考范兆娟和艾玮炜[35]的做法,采用国内、国外数字化的滞后一期作为工具变量,并利用两阶段最小二乘法(2SLS)进行进一步检验,估计结果见表5。

表5列(1)~(4)为国内数字化投入的内生性检验结果,列(5)~(8)为国外数字化投入的内生性检验结果。列(1)是将国内数字化滞后一期作为工具变量的第一阶段最小二乘法结果,结果显示,国内数字化的滞后一期对当期有显著正向影响。列(2)~(4)分别报告了以出口国内附加值率、上游度指数、GVC分工地位综合指数为被解释变量的两阶段最小二乘法结果。列(5)是将国外数字化的滞后一期作为工具变量的第一阶段最小二乘法结果,结果显示,国外数字化的滞后一期对当期有显著正向影响,表明国外数字化的一阶滞后项与当期国外数字化水平正相关。对工具变量分别进行识别不足和弱工具变量检验,结果显示,Kleibergen-Paap rk LM统计量在1%水平下显著,拒绝工具变量识别不足的原假设;Kleibergen-Paap rk Wald F统计量大于Stock-Yogo weak ID test 10%水平下最大工具变量的临界值,拒绝存在弱工具变量的假设,充分说明本文选取的工具变量合理有效。内生性处理结果表明,国内、国外数字化的系数符号及显著性均未发生改变。因此,在考虑模型潜在的内生性后,进一步证实了前述研究结论稳健。

5 进一步分析:机制检验

根据前文分析,数字化可能通过效率提升效应机制促进全球价值链分工地位提升。本文将检验这种中介效应是否存在,以验证H2。由于WIOD的SEA账户数据仅更新至2014年,因而效率提升传导机制的时间范围为2000—2014年,检验结果见表6。

表6中列(1)报告了以劳动生产率为被解释变量的估计结果,结果显示,国内数字化的估计系数在1%水平下显著为正,表明国内数字化投入的增加对劳动生产率起到显著促进作用。列(2)(3)报告了以出口国内附加值率为被解释变量的结果,列(4)(5)报告了以上游度指数为被解释变量的结果,列(6)(7)报告了以GVC分工地位指数为被解释变量的结果。列(3)(5)(7)结果显示,国内数字化和劳动生产率(中介变量)的估计系数均在1%水平下显著为正。以上结果均表明,国内数字化对全球价值链分工地位的提升存在部分中介效应,即国内数字化对全球价值链分工地位的提升作用部分是依靠提高劳动生产率实现的。国内数字化通过提高劳动生产率推动行业全球价值链分工地位提升,与理论预期一致,从而验证了H2。

6 结论与政策启示

本文系统分析了源自国内、国外数字化投入对全球价值链分工地位的影响机制,并利用2000—2019年全球42个经济体制造业面板数据,实证检验数字化对全球价值链分工地位的影响及其作用机制。结果表明,源自国内的数字化投入能够显著促进全球价值链分工地位提升,而源自国外的数字化投入会显著抑制全球价值链分工地位提升;国内数字化可以通过效率提升效应促进全球价值链分工地位提升。

本研究证实了数字化可以作为提升全球价值链分工地位的内在动力,对提高我国制造业在全球价值链中的地位,实现制造强国目标具有重要政策含义。

(1)重视数字化投入来源的影响。一方面,应充分发挥源自国内数字化投入对全球价值链分工地位的提升效应,加快国内制造业数字化转型进程。另一方面,要逐步减少产业数字化过程中对国际数字产业资源的依赖,缓解国外数字化投入的抑制作用,增强数字化对全球价值链分工地位的正向促进效能,逐步提高制造业国际竞争力。

(2)全方位推进数字产业化进程。加大研发力度,突破核心技术瓶颈,提高数字产业技术能力;加强人才尤其是复合型人才的培养,提高对数据资源价值的挖掘能力;加大金融保险、财税政策对数字产业的支持力度,更好地发挥国内数字化对全球价值链分工地位的提升作用。

(3)重视创新能力对全球价值链分工地位提升的重要作用。多方面保障科研人员的科研条件,加大研发投入;赋予科研人员更大的科研自主权、选择权,逐步完善科技奖励制度,助力打通科技成果转化通道,提高科研人员创新创造的积极性和能动性;加大基础科学研究投入力度,鼓励基础科学与应用科学融合创新。

(4)发挥政府作用,提升产业数字化转型效率。政府应统一数据标准,建立数据共享平台,规范数据使用规则,督促各行业贯彻数据安全法、建立数据安全与保护机制,规范数字应用市场秩序,推动形成全国数据流通交易生态,降低数据交易成本,高效引导各产业数字化转型。

参考文献:

[1] ANTRS P. Conceptual aspects of global value chains[J]. The World Bank Economic Review,2020,34(3):551-574.

[2] LOONAM J,O'REGAN N. Global value chains and digital platforms:implications for strategy[J]. Strategic Change,2022,31(1):161-177.

[3] 張其仔. 产业链供应链现代化新进展、新挑战、新路径[J]. 山东大学学报(哲学社会科学版),2022,72(1):131-140.

[4] 程俊杰,闫东升. 自主可控、产业识别与政策选择——区域情境下提升产业影响力、控制力的分析框架[J]. 学习与实践, 2021,38(2):31-39.

[5] 张其仔,许明. 中国参与全球价值链与创新链、产业链的协同升级[J]. 改革,2020,33(6):58-70.

[6] GOLDFARB A,TUCKER C. Digital economics[J]. Journal of Economic Literature,2019,57(1):3-43.

[7] 肖旭,戚聿东. 产业数字化转型的价值维度与理论逻辑[J]. 改革,2019,32(8):61-70.

[8] GOPALAN S,REDDY K,SASIDHARAN S. Does digitalization spur global value chain participation?firm-level evidence from emerging markets[J]. Information Economics and Policy,2022,59:100972.

[9] MBUYISA B,LEONARD A. The role of ICT use in SMEs towards poverty reduction:a systematic literature review[J]. Journal of International Development,2017,29(2):159-197.

[10] 施炳展. 互聯网与国际贸易——基于双边双向网址链接数据的经验分析[J]. 经济研究,2016,51(5):172-187.

[11] 郭晶,赵越. 高技术产业国际分工地位的影响因素:基于完全国内增加值率视角的跨国实证[J]. 国际商务(对外经济贸易大学学报),2012,26(2):87-95.

[12] 黄先海,杨高举. 中国高技术产业的国际分工地位研究:基于非竞争型投入占用产出模型的跨国分析[J]. 世界经济,2010,33(5):82-100.

[13] 戴翔,郑岚. 制度质量如何影响中国跃升全球价值链[J]. 国际贸易问题,2015,41(12):51-63,132.

[14] 裘莹,郭周明. 数字经济推进我国中小企业价值链攀升的机制与政策研究[J]. 国际贸易,2019,38(11):12-20,66.

[15] WU Y Q,LU H X,LIAO X L,et al. Research on the digitization of manufacturing will enhance the competitiveness of the value chain based on advantage comparison[J]. Complexity,2021,DOI:10.1155/2021/9917772.

[16] 齐俊妍,任奕达. 数字经济渗透对全球价值链分工地位的影响——基于行业异质性的跨国经验研究[J]. 国际贸易问题,2021,47(9):105-121.

[17] BANGA K. Digital technologies and product upgrading in global value chains: empirical evidence from Indian manufacturing firms[J]. The European Journal of Development Research,2022,34(1):77-102.

[18] DILYARD J,ZHAO S,YOU J J. Digital innovation and Industry 4.0 for global value chain resilience:lessons learned and ways forward[J]. Thunderbird International Business Review,2021,63(5):577-584.

[19] 吕铁. 传统产业数字化转型的趋向与路径[J]. 人民论坛·学术前沿,2019,8(18):13-19.

[20] 王彬,高敬峰,宋玉洁. 数字技术与全球价值链分工——来自中国细分行业的经验证据[J]. 当代财经,2021,42(12):115-125.

[21] CUSOLITO A P,LEDERMAN D,PENA J O. The effects of digital-technology adoption on productivity and factor demand: firm-level evidence from developing countries[R]. World Bank Policy Research Working Paper 9333, 2020.

[22] 王姝楠,陈江生. 数字经济的技术-经济范式[J]. 上海经济研究,2019,36(12):80-94.

[23] NAMBISAN S,WRIGHT M,FELDMAN M. The digital transformation of innovation and entrepreneurship:progress,challenges and key themes[J]. Research Policy, 2019, 48(8):1-9.

[24] JANSSEN M,HAIKO V,WAHYUDI A . Factors influencing big data decision-making quality[J]. Journal of Business Research, 2017, 70(1):338-345.

[25] ANDERSON N,POTOCNIK K,ZHOU J. Innovation and creativity in organizations:a state-of-the-science review,prospective commentary,and guiding framework[J]. Journal of Management,2014,40(5):1297-1333.

[26] 郭海,韩佳平. 数字化情境下开放式创新对新创企业成长的影响:商业模式创新的中介作用[J]. 管理评论,2019,31(6):186-198.

[27] 李唐,李青,陈楚霞. 数据管理能力对企业生产率的影响效应——来自中国企业—劳动力匹配调查的新发现[J].中国工业经济,2020,37(6):174-192.

[28] WANG Z,WEI S J,ZHU K. Quantifying international production sharing at the bilateral and sector levels[R]. National Bureau of Economic Research Working Paper 19677,2013.

[29] WANG Z,WEI S J,YU X,et al. Measures of participation in global value chains and global business cycles[R]. National Bureau of Economic Research Working Paper 23222,2017.

[30] 吳友群,卢怀鑫,王立勇. 数字化对制造业全球价值链竞争力的影响——来自中国制造业行业的经验证据[J]. 科技进步与对策,2022,39(7):53-63.

[31] 张晴,于津平. 制造业投入数字化与全球价值链中高端跃升——基于投入来源差异的再检验[J]. 财经研究,2021,47(9):93-107.

[32] 余海燕,沈桂龙. 对外直接投资对母国全球价值链地位影响的实证研究[J]. 世界经济研究,2020,39(3):107-120,137.

[33] KOOPMAN R,POWERS W,WANG Z,et al. Give credit where credit is due:tracing value added in global production chains[R]. National Bureau of Economic Research Working Paper 16426,2010.

[34] 徐小锋. 关税变动对我国产业全球价值链参与度和位置影响研究[D]. 上海:上海财经大学,2021.

[35] 范兆娟,艾玮炜. 数字贸易规则对中国嵌入全球价值链的影响[J]. 财贸研究,2022,33(2):31-41.

(责任编辑:陈 井)

英文标题The Impact of the Manufacturing Digitalization on the GVC Division Status Based on the Different Input Sources

英文作者Xu Zheng1,Zhang Qizi2,Sun Qin1

英文作者单位(1. School of Applied Economics, University of Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 102488, China;2. Institute of Industrial Economics, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100006, China)

英文摘要Abstract:After more than four decades of reform and opening-up, China has made remarkable economic achievements and it has moved from high-speed growth to a stage of high-quality development. However as the world's largest manufacturing country, China is the in low end of the global value chain(GVC) division status of manufacturing industry, and its manufacturing industry is "big but not strong". At present, China not only faces the problem of rising labor costs and other constraints, but is also confronted with a series of challenges from the complex international economic situation, such as anti-globalization, technological control and blockade of Western countries, and the rise of emerging economies. Under the background of the rapid spread of new technological revolution and China's long-term and low-end lock in the global value chain, it is of great practical significance to grasp the opportunity of the digital economy for building a modern industrial system, promoting high-quality development and realizing the goal of becoming a manufacturing power.

Although many literatures have analyzed the factors affecting the GVC division status, and some have studied the relationship between digital economy and global value chain, few researches are from the perspective of input sources. The "technology-economy" transformation promoted by digital technology can improve the efficiency of social resource allocation and provide new sources for society. Then, in the process of digitalization, does the digitalization from domestic input and foreign input in a national industry have different effects on the promotion of GVC division status? What is the influence mechanism of manufacturing digitalization on the GVC division status?

On the basis of the summary of relevant literature at home and abroad, this paper systematically expounds the mechanism of industrial digitalization affecting the GVC division status, and calculates the index of manufacturing digitalization and the GVC division status by using the panel data of 17 manufacturing industries in 42 economies from 2000 to 2019. An econometric model is constructed to empirically test the influence of manufacturing digitalization on the GVC division status. The results show that the improvement of manufacturing digitalization level originating from domestic resources can significantly promote the improvement of the GVC division status, while the improvement of manufacturing digitalization level originating from foreign countries can significantly inhibit the improvement of the GVC division status. Domestic digitalization can improve the GVC division status through the efficiency enhancement effect.

Compared with the existing literature, this paper integrates manufacturing digitalization and GVC division status into a unified analytical framework, and analyzes the impact and transmission mechanism of manufacturing digitalization on GVC division status. Thus,with the analysis of different input sources, this paper has overcome the bias of previous studies only looking at the overall results of "digitalization" improvement while ignoring the influence of sources of digitalization input.

The research suggests that firstly digital industrialization should be promoted in an all-round way. It is essential to make more efforts in relevant research and development to break through technical bottlenecks and improve the technical capacity of the digital industry; it is also urgent to strengthen talent training to improve the value mining ability of data resources, and increase the support of financial insurance, fiscal and tax policies for the digital industry, so as to better play the role of domestic digitalization in promoting the GVC division status. Secondly it is critical to attach importance to the influence of the source of industrial digitalization, give full play to the enhancement effect of domestic digitalization on the GVC division status, become less dependent on international digital industry resources in the process of industrial digitalization, and improve the efficiency of industrial digitalization transformation. Thirdly the government should effectively guide the digital transformation of various industries by unifying data standards, promoting the implementation of the data security law in all industries, establishing a mechanism to protect data security and promoting the formation of a national data circulation, etc. The research conclusion of this paper has reference significance for China to promote industrial digital transformation and rise as a manufacturing power.

英文關键词Key Words:Digitalization of Industry; Global Value Chain; Division Status in Global Value Chain; Manufacturing

收稿日期:2022-12-06 修回日期:2023-02-09

基金项目:研究阐释党的十九届五中全会精神国家社会科学基金重大项目(21ZDA023)

作者简介:徐铮(1983—),女,河北邯郸人,中国社会科学院大学应用经济学院博士研究生,研究方向为新兴产业经济学;张其仔(1965—),男,湖南衡东人,博士,中国社会科学院工业经济研究所研究员、博士生导师,研究方向为产业经济学、发展经济学;孙琴(1987—),女,河南太康人,中国社会科学院大学应用经济学院博士研究生,研究方向为科技政策。