碑志与史传

冯鑫 曾波

《普通高中历史课程标准》强调“以考查历史学科核心素养的具备程度为目的”为学业水平考试命题的主要原则之一。[1]课标还指出:“历史过程是不可逆的,认识历史只能通过现存的史料。要形成对历史的正确、客观的认识,必须重视史料的搜集、整理和辨析,去伪存真。”[2]因此,近年高考历史试题中,频频出现对学生史料实证素养水平的考查。本文以2023年高考历史(新课标卷)第27题为例,述说思考所得,敬请方家斧正。原题如下:

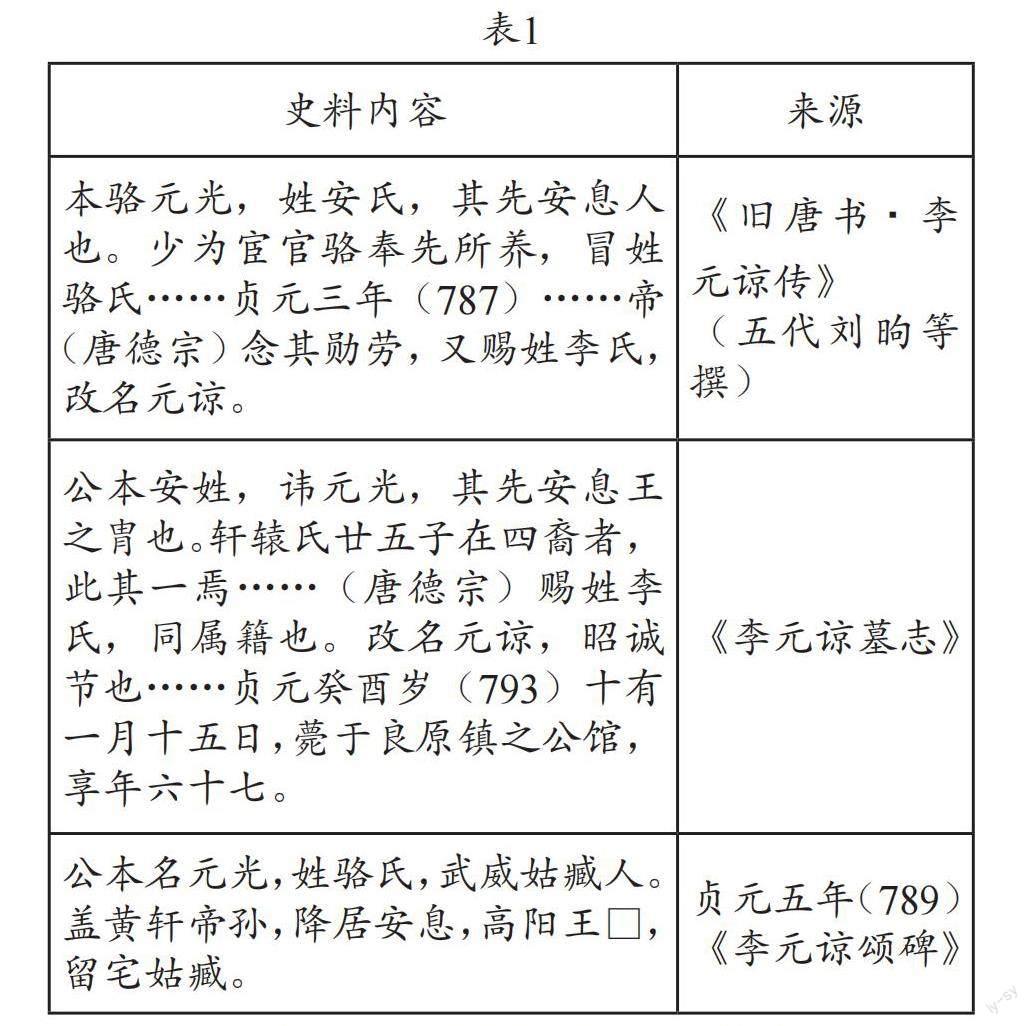

表1关于唐人李元谅身世的三则史料中

A.《旧唐书》的记载相对客观

B.所有的信息皆可互相证实

C.墓志采用了《旧唐书》记载

D.出现较早的史料最为真实

一、试题中所呈现的多元史料类型及其价值

史料实证素养的学业质量水平2要求学生“能够认识不同史料类型所具有的不同价值”[3]。关于史料实证类型的选择题,此前已有不少案例,题干普遍会提供两种或两种以上类型的史料。如2017年全国高考3卷“宋太祖与太宗皇位传承”题所呈现的《续湘山野录》与《涑水记闻》;2017年全国卷1“李世民与薛举战于泾州”题所出示的《旧唐书》与《新唐书》;以及2021年广东高考“贵妃之死”题所呈现的《马嵬行》《旧唐书》及《资治通鉴》三类历史文本等。通过观察这几则例题,可知考生如能大致熟悉这些不同史料的价值,便可对一些选项的正误作出判断,体现了高考对史料实证素养考查的基本要求。然而,笔者在此要强调的却是其疏漏之处,以上诸题虽然提供了不同类型的史料,有纪传体正史、编年体通史、私家杂史乃至名人诗文集,不可不谓类型丰富。但这些史料在本质上仍可归之于一大类,即传世的文献史料,未见出土文献史料的身影。

本題提供了两种以上的史料。但较之2021年的题,在史料选取方面有所突破,除征引传世文献《旧唐书》外,摒弃了相似的传世文献史料,并呈现了两则出土文献史料,也即是王国维所说“地下之新材料”。

本文结合具体相关选项对这三则史料的价值略作申说。首先是出自正史的《旧唐书·李元谅传》,其史料价值如何?限于本题所指,这里主要介绍列传部分的情况。黄永年先生指出,《旧唐书》之列传部分有四个来源,一是附于实录后的重要人物小传;二是国史中旧有的列传,主要集中在前半部分(安史之乱及之前);三是征集到的私家传状、谱牒,以及对时人的采访;四是文武显官以外的列传,如良吏、列女、隐逸、孝义之类,其事迹经由地方“录附考使送”,再加采访所得。[4]目前可以确认的是,《李元谅传》未附于实录之后,第一种情况排除,材料未提及李元谅本人官至何位,但受赐皇姓,地位显赫,显然不在第四类人物之列,故亦可排除。根据墓志所载其死亡和埋葬的时间观之,传记之史源属于第三种可能性较大。

其次是《李元谅墓志》和《李元谅颂碑》,墓志与碑刻亦可并称为“碑志”。两种石刻文本分别被制作于李元谅生前与李元谅死后的次年,在时间上远远早于五代写就的《旧唐书·李元谅传》,选项C有误。这是否意味着前者比后者更接近历史的原貌呢?史学家仇鹿鸣指出:“传统金石学相信出土碑志由于切近历史事件发生的现场,具有第一手的史料价值,……强调借助于出土文献与传统文献之间的互相印证,发掘历史真相。但现代史家可能更倾向于认为,任何历史文本的形成都与当时的社会环境有关,碑志与史传虽然形成的时间有先后,但对于两者间记载的差异未必能做出非此即彼的裁判。”[5]

话虽如此,学生自身必须对碑志与史传的史料价值能作一定的辨别区分,否则容易失分。史传前已揭示,而碑志则是具有“事实而情虚”的普遍性特征。[6]即史上确有其事,但落实到志主身上,要么对其功绩德行有所夸大,即所谓的“莫不穷天地之大德,尽生民之能事,为君共尧舜连衡,为臣与伊皋等迹。”要么对其不光彩的事迹使用春秋笔法进行掩盖隐讳。其中颂碑作为公共性质强烈的纪念碑,诱导人民驻足观看与传播碑碣上文字故事的意图尤甚。[7]《李元谅颂碑》即此一例。

春秋战国以降的古代社会都有华夷之辨的文化意识存在,如果其人祖先为西域胡人,又与宦官存在抚养关系,谈不上是一段光彩的历史,为世人所鄙的几率更大。而《旧唐书·李元谅传》对其这段生平经历没有遮掩,称其记载相对客观并不为过。相比之下,《李元谅颂碑》《李元谅墓志》不仅对李元谅上述事迹只字未提,还将其塑造为黄帝之后,籍贯武威,遮掩与夸大的成分兼而有之。显然,碑志与史传存在诸多信息无法印证,而且通过发掘前者的隐讳处,也说明了《旧唐书·李元谅传》时间虽晚,却直书其事,更接近历史原貌。明乎于此,选项B与D之谬误显露无疑。

二、命制史料实证素养类情境题目的新角度

如所周知,史料实证素养是历史学科五大核心素养的重要组成部分,也是其他诸素养达成的必要途径。而情境是实现“价值引领、素养导向、能力为重、知识为基”的综合考查的载体。[8]《中学历史学科核心素养的教学与评价》指出:“新情境的题目肯定是新材料的题目,没有材料的支撑,情境也营造不起来。”对此,黄牧航老师介绍了六种营造史料实证类型情境试题的方法。分别是:1.有情节的历史片段或历史故事;2.历史人物的言行;3.有史料价值的文学作品;4.有史料价值的美术作品;5.历史文物图片和历史照片;6.历史数据材料。[9]本题目属于第一种类型,通过提供短小精悍且有故事情节的历史片段——李元谅的祖先源流、籍贯所在、宦官所育、受赐皇姓、死亡葬地等生平的关键节点信息,营造出史料实证类的情境试题。

但值得注意的是,此前此类题型的设计,多围绕某一历史事件进行设计。案例有2017年全国高考1卷“李世民与薛举战于泾州”;2017年全国高考3卷“宋太祖驾崩前太宗的举动”; 2020年全国高考2卷“梁思成与林徽因按图索骥寻得佛光寺”;以及2022年广东高考卷“杨贵妃的死亡缘由”。

因此,本题目实际上呈现了一种新的命题思路,从历史人物的生平经历着手,营造出陌生、复杂的历史学习情境,考查学生在新情境下如何解决问题,从而更为准确地检测和评价学生的历史学科核心素养水平。具体而言,本题不仅要求学生能区分不同史料类型及其所具价值,且在确认李元谅生平经历时,要将不同的史料进行相互印证,特别是发掘出碑志中所隐讳李元谅的“黑历史”,也即是进行批判性的阅读,进而对其生平形成更加准确的历史认知。参照史料实证学业质量水平的划分,并结合梁丽红老师的研究成果[10],此题最终所测试的素养水平区间达到2与3之间。这也印证高考历史中关于史料实证素养类型情境命题的考查,愈加呈现出层次性、科学性的趋势。

三、教学反思

基于以上对本题的分析,并结合日常教学实践,作为中学教师,笔者有以下体会。

首先,应对当前学术热点保持敏感。有论者说:“特别是近四十年来,随着碑志的大量出土或被重新发现,加之在历史研究方法上实证史学的回归,中古史领域的碑志研究更显活跃,……碑志研究已然成为中古史研究最具活力的领域之一。”[11]本题所体现的热点指的是对新出史料的利用,这是高考命题不断走向专业化、学术化的表现。与此类似的还有走马楼三国吴简、敦煌文书、吐鲁番文书以及不断公布的蒋介石日记等等。另外,学术热点亦指一些学界所瞩目的研究视角或研究对象,前者如史料批判、政治文化、日常统治以及从普通人、底层边缘人的视角研究历史;后者如三星堆、海昏侯墓、南海一号沉船和张献忠江口沉银。诸如此类同样值得措意。

其次,为提升学生对碑志等多元史料之價值的认识能力,需重视教材的基础作用。黄牧航先生说过:“教材是进行史料实证素养培育的基本材料。”原因之一在于它“提供了最基本、最经典的史料。”[12]仅就出土文献而言,教材已经提供了较为丰富的案例,譬如《中外历史纲要》(上)第一单元教材内容除了提供《史记》《诗经》等传世文献外,也介绍了如里耶秦简等出土文献。第二单元也对出土的碑刻墓志亦多有征引,第五课呈现了鲜卑旧墟石室嘎仙洞及祝文,证明嘎仙洞就是《魏书》提到的鲜卑拓跋部的石室“祖庙”。第六课展示了唐蕃会盟碑,用以说明唐朝与周边少数民族的友好关系。要之,教师应积极主动利用教材提供的多元类型史料进行教学,以加深学生对不同史料的类型与价值的认知程度。

最后,应广泛收集并尝试命制关于核心素养类的情境题目,并遵循循序渐进的原则适时运用到作业设计中。以史料实证素养类题目为例,选择题可侧重于学业质量水平2-3的考查,学会认识史料的类型与价值,从史料中提取信息;论述题则侧重水平3-4,学会在前者基础上,利用不同史料,对历史或者现实问题进行独立探究,得出结论。

【注释】

[1][2][3] 教育部:《普通高中历史课程标准》(2020年修订),北京:人民教育出版社,2020年,第59、5、71页。

[4] 黄永年:《唐史史料学》,上海:上海书店出版社,2002年,第11页。

[5][6] 仇鹿鸣:《碑传与史传:上官婉儿的生平与形象》,《学术月刊》2014年第5期,第157、164页。

[7] 仇鹿鸣:《长安与河北之间:中晚唐的政治与文化》,北京:北京师范大学,2018年,第149页。

[8] 教育部考试中心:《中国高考评价体系说明》,北京:人民教育出版社,2019年,第36页。

[9] 黄牧航、张庆海:《中学历史学科核心素养的教学与评价》,北京:人民教育出版社,2020年,第267页。

[10] 梁丽红:《分层考查 逐步推进——史料实证素养考查层级及教学思考》,《中学历史教学》2022年第9期,第57—59页。

[11] 孙正军:《近十年来中古碑志研究的新动向》,《史学月刊》2021年第4期,第107页。

[12] 黄牧航:《培育史料实证素养的教学反思》,《历史教学》2022年第19期,第18页。