导演刘伽茵:蹚过生死才《不虚此行》

肖瑶

将近半年时间,刘伽茵和胡歌只在微信上交流,而且只发文字,不通视频,偶尔好几天甚至个把月才回复一次。

就像古时候写信那样,留白给思考和审慎。

他俩几乎只聊一件事—“关于闻善的一切”,他的遭遇、心境、喜好、与家人的关系……不过那个时候,胡歌其实还没确定要演电影《不虚此行》的主角闻善。

那么,“闻善”在刘伽茵与胡歌之间,是否扮演着一种类似信使的角色?

我尝试描述了几次这种抽象的关系,都被刘伽茵纠正和否定了。她思索良久,給出一个答案:闻善是她与胡歌共同认识的一位老朋友。

“我们三人有一些重叠的地方,在这次创作里刚好就合上了。这是可遇不可求的,一期一会。”她告诉我。

与刘伽茵交谈,一个最强烈的感受是:在她那里,文字不能轻易使用。

她要的是准确,是精准。谈话中,她多次矫正我对词语的抉择,“个人”与“私人”不同,“倾听”与“聆听”也不同,警惕“方法”和“风格”等看似专业的术语,还有,不要轻易下判断。

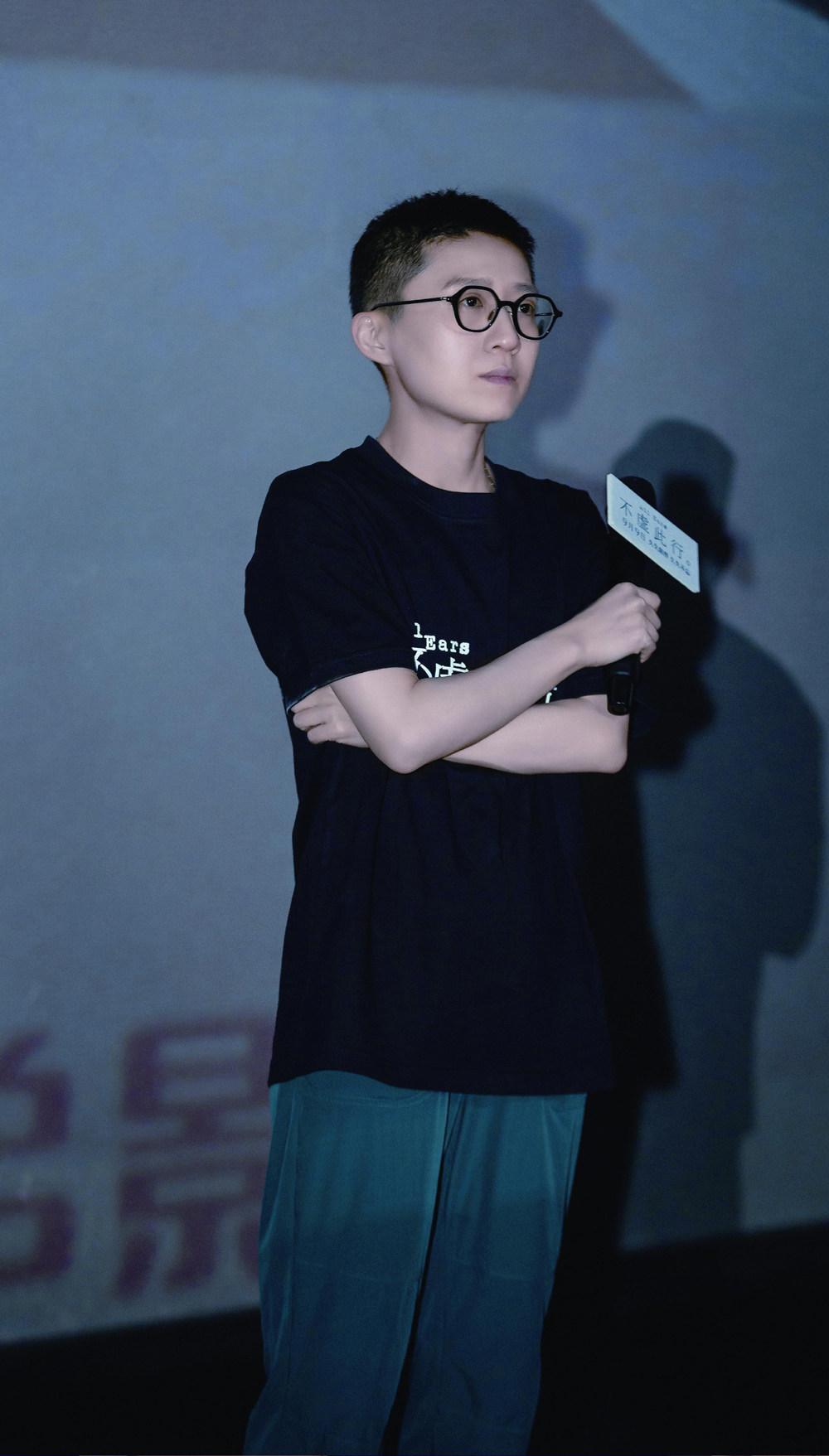

恍惚间有一种错觉—我不是在采访,而是在上课。面前坐着的这位身材瘦小、留平头、戴圆框眼镜,看上去比实际年龄年轻不少的北京电影学院副教授,正通过言语和字词的纠偏,尽可能准确和严谨地,让理解最大程度地发生。

《不虚此行》的电影气质与导演本人气质很相似:克制而准确,平静但不平淡。文本、叙事节奏、情绪调动给人精确之感,很多地方多一寸少一毫,感觉就完全不一样了。刘伽茵自己也这么认为。

在这部斩获今年上海国际电影节最佳导演与最佳男主角两项大奖的电影里,文字不仅作为文本,更作为重要主角参与故事。胡歌饰演的闻善,一名失败的编剧,通过写悼词这份工作,去寻找、重塑一个个被生死隔离的具体的人。生命的永恒性,在他的文字里温柔流淌。文字渡人,也渡己。

电影将叙述的力量归还予文字,再用它挞进离世之人的生命痕迹里,静水深流,像一封用语凝练的情书,给写作者,也给生命本身。这不是刘伽茵说的,是笔者作为观众的感受。

或许,部分出于这种对表达的谨慎和克制,整部电影从萌发点子到最终拍出,花了刘伽茵七八年时间,距离她上次拍电影也已经过去了整整14年。这十多年间,她没有拍电影,而是在北京电影学院教书,教人写剧本、看电影。

14年一部片,刘伽茵的老师、《不虚此行》的监制曹保平摇着头说:“太久了!”刘伽茵自己也苦笑着叹道:“久啊!”可是呢,创作这种东西,急不来。

8月底的一个下午,在已有秋意的北京,我和这个“精准”的导演聊了聊。

一小时内,我们中间的桌子旁不知不觉出现了两个空矿泉水瓶,压扁的,摞一块儿。“家里的更多”,刘伽茵哈哈大笑。这是她的习惯,大量喝水,抽烟,滴酒不沾,瓶装水喝完后顺手压扁,“这样不占地方”。

这也是闻善的习惯。电影里,胡歌走到哪儿都背着一瓶矿泉水,家里也摞了一堆。

刘伽茵在他身上倾注了浓郁的个人投射,只不过,一切依然是克制的。

准确,谨慎,适当的时候暴露出温情甚至是孩子气的一面,《不虚此行》和刘伽茵,都这样。

“写,就得负责”

2015年到2016年里一段时间,刘伽茵喜欢到殡仪馆去待上一阵子。什么都不做,就待在那儿。坐在广场椅子上,她忽然想:“我这样一个人,在这儿能做点什么?”

一个“对文字亲近的人”,在这种情境里能做些什么?

“悼词写作者”这份职业于是有了雏形。刘伽茵觉得,“悼词包含了逝者的样貌,同时包含了逝者与生者之间的关系,它还会影响还活在这个世界上的人和人之间的关系”。

不过,她先尝试写了写,没能继续下去,最终还是把灵感存在了电脑中。

那时候,她在北京电影学院文学系教书,住北京郊区,上下班从偌大北京的北边穿行到南边,一边抱着电脑看学生作业,一边继续琢磨这个故事。

渐渐地,闻善开始老来“打扰”刘伽茵,她脑海里出现一个声音:就是这个故事了。但很长一段时间内,依然只有一个雏形,一个模糊的影子,“我能看见他的背影,我知道他的一些特征,比如微微驼背,但我始终看不见他的脸”。

14年一部片,刘伽茵的老师、《不虚此行》的监制曹保平摇着头说:“太久了!”刘伽茵自己也苦笑着叹道:“久啊!”可是呢,创作这种东西,急不来。

最终被胡歌带进电影里的闻善,是个似乎总滞后于世界的人:话少,迟缓,朴素。他老背着一只褪色的旧书包,穿着一件皱巴巴的外套,微驼着背,留着盖住眉毛的刘海,安静地走进一个个逝者生前的气息和声音里。

作为编剧,闻善也许潦倒,但作为一名写作者,他明确地知道:“写,就得负责。想负责,就得麻烦一些。”

在大多数人印象里,悼词往往由逝者亲属书写。中国人讳谈死亡,却重视悼念与铭记,而市面上又不乏大量悼念与伤感的模板可以套,就像片中白客饰演的潘聪聪设想的那样,设置一些VIP套餐,文笔越好,悼词越贵。

但刘伽茵和闻善认为,不该是这样的。人是具体的,生命是具体的。悼词不仅为生者写,更要为死者写,就像黄磊饰演的王先生在第一次见到闻善时所说:“我父亲,得具体来写。”

胡歌第一次写悼词是为自己的母亲。当时,他拖到最后一刻,追悼会当日零点过后才开始动笔写,而且几度中断。“你先要把过往去回忆一遍,会有很多生活中的细节闪现,(这个过程)会给你带来非常强烈的情绪,无法继续。”

因此,第一次看到《不虚此行》剧本的时候,胡歌就觉得,自己会“没有阻碍地走进这个角色”。

一个人即便离世,他的样貌也不该像电影里老陆电脑桌面上那张看不清脸的人像一样模糊,他在这个世界上留下的痕迹一定是独一无二的,他在身边人心中留下的音容笑貌,习惯、气味、声音乃至内心……文字都可以丈量。

在丈量和还原之前,倾听和观察,是写作者的两条腿。

电影里,闻善习惯到各种各样的地方去做“观察笔记”,不说什么,不做什么,只是观察。他观察到河里游泳的人把象棋拴上石头沉河底以防被偷。他喜欢一个人去动物园里待上大半天。他看得见那些无言的东西。

“观察笔记”是刘伽茵还在上大学时的一种训练,现在不做笔记了,但观察,依然是她时刻保持的本能。

《不虚此行》之前,刘伽茵有整整14年没拍过电影。她在北京电影学院文学系当老师,教编剧,教写作,也教鉴赏。

“教学是一个必须听,然后才讲的工作。”对刘伽茵而言,十多年的教学工作,让她更多意识到倾听与换位思考的重要性,并在创作时把它们放进了电影剧本。

“生与死的包裹”

方阿姨是闻善遇到的一位特殊客户,癌症晚期的她计划为自己预订一份悼词。为了让闻善更了解自己,她与闻善时不时见面,邀请他走进自己的生活。

在写方阿姨的故事时,刘伽茵总想起自己一位已故的老师。那位老师的名字,也放在了片尾鸣谢名单里,加着黑框。

十多年来,刘伽茵与这位老师从师生到同事,亦师亦友。直到2019年,老师去世了,刘伽茵为她写的纪念文字,是她认为自己写过最接近悼词的东西。

这些年来,刘伽茵写剧本,拍片,获奖,《不虚此行》整个筹备制作期间,在拍摄、获奖等关键时间点,她都会给老师写一封信,烧给她。

“逝者其实从来没有离开过,他们的声音,他们的习惯,他们的叮嘱,他们的愿望,甚至他们的记忆,我们是带着这些东西继续活在这个世界上的。”刘伽茵觉得,某种意义上,逝者滋养了生者,这是一种属于东方的“生和死的裹挟”。

还有闻善的家,那个老旧的楼梯房,是被一只流浪猫指引找到的。

胡歌第一次写悼词是为自己的母亲。他拖到最后一刻,追悼会当日零点过后才开始动笔写,而且几度中断。“你先要把过往去回忆一遍,(这个过程)会给你带来非常强烈的情绪,无法继续。”

还没走进那栋楼梯房,刘伽茵就在楼下偶遇了那只狸花猫。她暂时忘了要来做什么,蹲下去摸它,跟它说话,猫猫完全不躲,也不惊。

不知道为什么,当时刘伽茵就觉得,这里就是闻善的家。

后来电影也的确是在这间屋子拍的。拍戏的时候,那只猫一直在现场,像《不虚此行》的其中一员。剧组两次在这里连续拍摄,第二次回到闻善的家里时,就发现那只猫竟下了一窝崽。

恰好,那段时间,闻善,不,胡歌,成为了一个父亲。

一种奇妙的生命的汇合感,为这部基调沉重的影片注入了暖意。

“生和死是一个分不开的事,你不觉得吗?”刘伽茵微微有些激动地问我,“你说它们是一体两面也好,一种接力也好,生和死是裹挟在一起的,因为我们意识到了有限性,意识到了无常,生的感觉才会更加强烈和充沛。”

我提起皮克斯那部关于生死的动画片《寻梦环游记》,刘伽茵知道它,但一直没看,因为她听朋友说,这部片会让人流泪。

这位表面微“社恐”,安静、严格的教授、导演,其实在深处也是个感性和柔软的人。和闻善一样,如果决定打开自己的心,她不会吝啬和遮掩。

“心声”在电影里有很具象的表达。吴磊饰演的小尹,直到电影后1/3部分,才被观众发现其实是虚拟角色。他是孤独的闻善笔下的半成品人物,日常待在闻善的屋子里,但只有闻善自己和观众看得见。

刘伽茵认为,小尹是闻善的“镜像”,也是后者内心的声音。在闻善试图向家人隐瞒自己不再做编剧的事实时,在他对邵金穗的疑问支吾踟蹰时,小尹都会在身后提醒他:“说实话。”

这号角色是被闻善“i”人外表隐藏起来的底色,有了小尹的声音,闻善这个人物才会更完整。

还有齐溪饰演的西北女孩邵金穗,只身一人来到北京,寻找素未谋面的已故网友的痕迹。她与闻善都相信某种生命的永恒性,但比起闻善对文字的信任,邵金穗更着迷于声音。

“悼词里缺了最重要的东西,是什么?”闻善问她。

“声音,他的声音。”

“光靠声音就可以吗?”

“可以。”

来自一种信念的斩钉截铁。

“i”人,不虚此行

8月25日,闻善,不,胡歌,发了一条微博:欢迎《不虚此行》导演刘伽茵进驻新浪微博。此时,距离电影正式上映还有15天。

和闻善一样,刘伽茵习惯对世界的喧嚣和嘈杂保持一定距离。她的生活十分简单,“但不是什么‘极简主义”,她解释道—准确来说,是“构成我生活的元素比较少”。

不仅不爱发微博,距离她上一次发朋友圈已经过去三年多,再打算发的时候,刘伽茵去百度了一下,“先摁哪儿、再摁哪儿”。

不过,“这意味着我不喜欢表达吗?微博的表达和我们说的表达是一回事儿吗?”她又把我问住了。

刘伽茵和胡歌都认为自己是“i”人,刘伽茵掏出手机截图给我看,MBTI测试结果是“ISTP”,内向指数71%,“但我觉得我(这个数据)应该更高”。

《不虚此行》之前,她的确少以导演身份活跃在公共视野。豆瓣上她的作品,不多,但你可以在百度文库找到她的名字:与导演万玛才旦对谈,浅谈纪录片的叙事方法论,关于自己的处女作《牛皮》的创作谈,等等。

事实上,早在20年前,刘伽茵就在华语电影史上留下了独特的一笔。

2004年,刘伽茵凭借一部用简陋DV自导自演自拍的家庭题材电影《牛皮》,一举拿下第55届柏林国际电影节青年论坛单元費比西国际影评人奖、卡里加里电影奖。4年后的《牛皮2》,又入围第60届戛纳国际电影节导演双周单元。

初露锋芒往往被理解为一种天赋和热爱的认证。小时候,刘伽茵常被爱看电影的爸妈带进电影院,饱览了《摇滚青年》《顽主》《第一滴血》等影片,对电影的兴趣像是遗传或者感染,总之,她被那些独特的画面和故事攫住了。

1995年,世界电影百年诞辰,央视做了一套专题片,由演员孙道临介绍世界电影史,按时间顺序,从电影的诞生,到各种流派、代表作、名导演……当时,刘伽茵还在念初中,每天午休回家就看这套专题片。她第一次接触到了新现实主义、新浪潮,遇见了一些超出生活经验的东西。

《不虚此行》里有一刹空镜,对准闻善房间里的书架,上面有一排关于电影与编剧的旧书,比如《世界电影鉴赏词典》。这些书都是刘伽茵从自己的历史经验里搬过去的。

那只猫一直在现场,像《不虚此行》的其中一员。那只猫竟下了一窝崽。恰好,那段时间,闻善,不,胡歌,成为了一个父亲。

2019年底真正开始动笔写《不虚此行》的时候,刘伽茵一边上网课,一边写剧本。如今回想起来,那段时间是她认为自己在整部電影创作过程中,“离电影最近的时刻”。

同为电影学院教授的曹保平是刘伽茵的老师,二人平时就常联系,开始创作《不虚此行》前有好几次,曹保平望着刘伽茵一脸无可奈何地说:“伽茵啊—你,哎,(呼噜一下后脑勺)—你还是得有自己的东西啊!”

终于,等到刘伽茵把《不虚此行》的剧本搞出来,曹保平读了故事,当即决定去做电影监制,希望尽己所能帮助故事呈现出来。

刘伽茵在片场十分“安静”,她自己认为,这一点或许与不少导演都不大一样,“安静就是安静”,但不耽误事儿。这仍与电影文本的基调一致,尽可能采取最平实的讲述,相信叙事本身的力量。

于是,这个“i”人拍出来的《不虚此行》,就是宁静致远的。

电影画面也以固定机位为主,多中远景,少有面部特写。非必要不用配乐,避免无源声或配合叙事的音乐。剪接平实,不淡入淡出。总之,将技术层面的技巧降到最低。

“(这些都)是为了保证真实性。”刘伽茵说,整个故事的“视点”都从闻善展开,所有辅助叙事的元素都不能喧宾夺主地站到他身前去,“我们全都要在他身后”。

导演舍弃了很多可以营造戏剧性的机会,却不会放过角色于微时的内心表达。

方阿姨向闻善回忆与丈夫的旧事时,忽然声画分离,久远的火车汽鸣闯入平静的空间;戏剧学院老师为闻善不再编剧略感失落,却依然表达了坚定的信任与鼓励,镜头给闻善的一帧笑容,是他在电影里为数不多真正放松和舒展的笑。

刘伽茵和她的电影,以及她的表达模式,再次汇回了一条轨道上:不习惯太过外放的感情,警惕不假思索的眼泪,正如闻善掷向世界的目光和言语,总是收敛,总是克制,却也总能捕捉到那一束挞进生活里的光亮。

一个多小时过去,约定采访时间早已超过,我们似乎才终于热络了些。刘伽茵,这个慢热的导演,也爽然说出了一句为数不多斩钉截铁的判断句:“我不会再停下来了,我会一直拍下去。”

她又点燃一根烟,在近傍晚的逆光中笑了。此刻,那个严格的教授不见了,我面前坐着的,就是一个干劲十足的导演,从“不虚此行”出发,步履不停。