无意识活动的影响

周芳凝

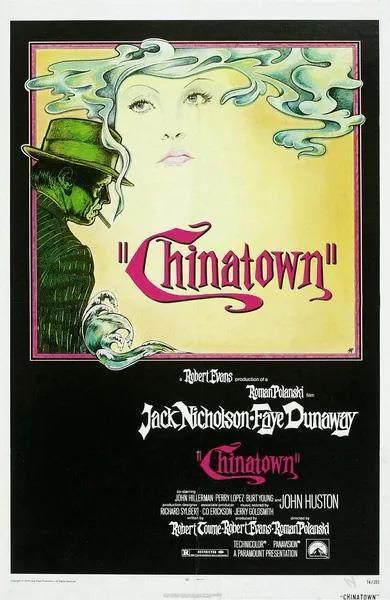

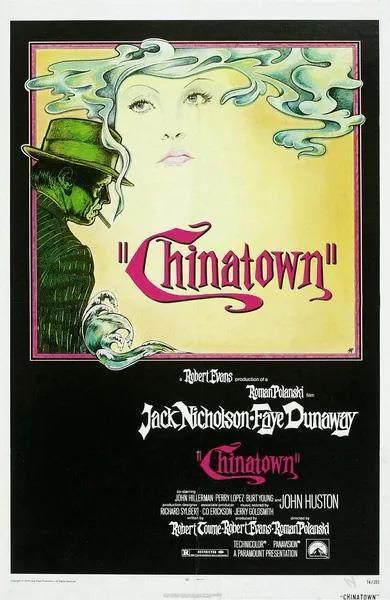

《唐人街》是一部由著名导演罗曼·波兰斯基指导的一部在电影史上堪称教科书级影片的惊悚悬疑片。作为一部已经过了半个世纪的电影,它为什么经久不衰,是否它所呈现的现实冷峻的社会现象、曲折幽暗的人情故事和真实复杂的人性,在一定程度上深深地触动了每个观众的情感体验,引起共鸣,可以由此有空间去想象和思考这些与人和社会息息相关的关切呢?这部电影里面几乎跟华人没有什么关系,只是杰克之前工作的警局是在唐人街,为何影片要以唐人街命名呢,这和华人、中华文化有什么关系?还是个巧合?并且全局结局揭开的尾声高潮也是在唐人街,杰克在结尾的时候,绝望而迷茫地和他前同事讲,尽可能什么也不做,这句他曾经在唐人街警局效力时候被教育到不屑地愤然离开的话,似乎经过了这一份血雨腥风,痛彻心扉,他有了新的领悟。每个曾经心怀理想热血方刚的人,最终以不同的方式在现实的社会政治生活中去“融入”了自己,这背后有什么无意识的动力呢?

一个被平缓地娓娓道来的惊悚故事

虽然从影片性质特征上来说,《唐人街》是一部惊悚悬疑片,但是它呈现的这种惊悚的方式是十分“走心”,而不仅仅是“走视听”的,以至于有人在电影前几十分钟的时段,感到情节过于拖沓迟缓看不下去。整片看下来,除了结尾的寥寥几声,也没有听到很多枪声,没看见接踵而至的血腥恐怖画面。但是如果看到最后,想必没有人能忘记在一片混乱中,恶贯满盈的老魔鬼全身而退逍遥法外;伊芙琳在驱车逃跑过程中被枪击中头落在汽车鸣笛上引发的不能停止的喇叭长啸,和她左眼被击穿的爆头定格;伴随喇叭长鸣响起来的小姑娘发出无比痛苦和歇斯底里的尖叫,还有她最后被老魔鬼一把掳走的身影;一直以来都神采奕奕勇往直前的杰克最后带着失意而痛苦的眼神对前同事卢说,做得越少越好;还有杰克的前同事,办理本次案件的卢,经历了这一番跌宕欺负,还是那样表情平静地娴熟应对,好像这背后的一切他早就知道,并且对于这种知道他早已经习惯甚至麻木,学会熟练应对了。好似这里面每个人定格在结尾的模样,都是现实社会中我们可以找到的一类人的画像。

故事发生在1937年的洛杉矶唐人街,警员杰克因不满警局内部的黑暗,辞职做了私家侦探。有一天,一个自称是莫拉雷太太的女子出重金请杰克调查自己丈夫外遇的事情。杰克在调查过程中发现,霍利斯·莫拉雷原来是本地水利总工程师,正在为兴建水坝与否的问题和当地人发生争执。随后杰克的助手似乎查到了莫拉雷先生外遇的证据,寄给了请他调查的“莫拉雷太太”,随后事情便见报,成了水利局长的桃色丑闻。此后,真的莫拉雷太太伊芙琳找上门来表示自己从未雇佣杰克调查过,要起诉杰克。而后水利局长离奇死亡,杰克感到这背后一定有诡诈,于是决心查下去……几经险阻差点被毙命封口,原来水利局长并非畏丑闻自杀,也非他的夫人伊芙琳因愤怒丈夫外遇情杀,水利局长也根本没有外遇,所谓拍到的外遇女孩是水利局长这些年代为照顾的,他的夫人伊芙琳的女儿兼妹妹。原来这一切的元凶正式伊芙琳的父亲克罗斯先生,克罗斯先生非常富有,他是前水利局局长,因为和现水利局局长莫拉雷先生关于水应该是属于人民的还是用来赚钱利益最大化,两人分道扬镳。而这次克罗斯先生要把莫拉雷先生杀人灭口,也是因为他发现自己隐瞒公众赚黑心钱的手脚会影响自己挣到这笔大钱,于是便有了这整个故事。而最终他以女儿伊芙琳的性命做了这件息事宁人的“解决方案”。一心想维护正义的杰克也在最后知道真相看到结局的时候,痛苦无力地说,做得越少越好……

小人物的理想与大时代的秩序

如果把影片中的私家侦探杰克当作是一个玩世不恭又心怀正义的英雄形象的话,那么最后暗黑的结尾,如同这个形象代表的正义和力量,被社会中的恶如同黑洞般被吞噬得无影無踪的同时,还反噬得让人后背发凉。不仅会让我们扪心自问,当一个人在现实生活中面对不如意,想要坚持自己理想或者是与不满意的现实进行对抗就那么困难吗?面对复杂的社会网络和其中那些权势滔天到可以掌控一切的顶头大佬,注定只能忍气吞声或者是让自己成为他的一部分吗?这一定程度上是私家侦探杰克在电影故事里面临的一种心灵困境。

有的时候,即便是通过社会政治生活这种团体环境与关系体现出的心灵现象,一定程度上也与一个人个人的心灵体验和从个体的体验出发向大环境的投射,与继而的交往互动形成的效果息息相关。

完美母亲与全能恶人的心灵意象

克罗斯先生在整个故事里扮演了让人感觉可以遮天蔽日的大反派的角色。他不但坏,而且坏得还很涉猎广泛——从人伦到社会经济,还坏得很深入——为了达到自己的目的可以有违人伦、可以置人命于不顾。这样一个形象可谓一个“全能的坏人”了。这种全能的坏人形象给人心底带来的这种绝望无助的感觉,让人可能会联想到另外一种在人类社会中被广泛需要的全能形象——全能好的形象。

不难发现,人类社会似乎总是需要一种全能的完美形象作为一种信仰的支持。而对于这种全能好的心灵意象的需要和由此带来的构建,从我们人之初和母亲之间的互动就开始了,一个人在那个阶段从母亲那里能体验到的全能的好,被接纳、照顾的程度,很大程度上决定了这个人在日后相信有像“母亲”一样好,虽然不一定全能,但是可以足够好的爱的对象的存在。另外一面,当我们心中对于这种可以有全能般的好的意象的信念不足的时候,那种无边的不安、失落、惶恐,便会很容易让人导向这种想象的另外一个维度——我们终究可能很难逃脱一个无所不能的恶的对象的魔爪。

而在现实中,绝对的“完美母亲”和“全能恶人”都是不存在的,只是当我们的内心有一种对于理想化的依恋形象的空缺时,那种无法消除的不安便会很容易让我们去幻想。既然没法被一个完美的母亲爱与照顾着,那么会不会有一个全能的恶人可能一直在迫害操控着我们的生活,让人无比绝望而无力。

孤注一掷的鱼死网破与富有耐心的“持久战”

杰克的行事方式是极致的,他那种眼里绝对不揉沙子的状态往往把事情推向了一个极致。而有时候现实往往不是除掉一个恶人那么简单,且在这个故事里恶人没有被真的除掉,当真这个恶人被除掉了,“唐人街”就不是“唐人街”了吗?这不禁让人想到在人类心理发展过程中的一种心态,英国的临床心理学家克莱茵把它描绘成“偏执分裂位”的状态,或从当代认知行为治疗的视角即一种“非黑即白”的状态。

克莱茵提出来的偏执分裂位的状态描绘一种婴儿在最早期,心理空间还处在非常敏感脆弱、混沌不安的状态下,这个时候在他的体验里,如果能够被妈妈即时照料安抚,那么整个世界便都是好的,如果不能那么他体验到的整个世界便都是崩塌瓦解的。但是后面随着小婴儿被更多地好好照料,他的心智空间开始在完美和毁灭之间发展出来一个新的空间,这个空间是一个在他受挫的时候可以容忍一时的失落和不确定的空间。在这个空间的状态克莱茵称之为“抑郁心位”。一个发展出抑郁心位的婴儿开始能接受妈妈并不是所有时候都能刚刚好满足自己的需求,生活不得不承受一些不如意和沮丧,但是这并不代表妈妈是魔鬼,也不代表生活就被摧毁了。即便是不完美,日子还是可以差不多好的,我们是可以在兼容生活的不完美和不确定中去不断探索一种更舒适的生活状态的。这不仅仅是一个婴儿可以发展出的体验和构建生活的状态,更是一个成人可以去面对复杂而又充满不如意,丧失,哀伤的社会现实心智状态。

遵循“越少越好”的原则是一种华人的智慧?

不知道这是不是编剧对于华人文化的一个心中印象标签,但是遵循越少越好的原则似乎是唐人街的行事原则。即便是一开始对此不屑一顾愤然离开的杰克,最终也不得不在绝望失落中对前同事卢重复这条原则。难道这意味着中华文化里有一种视而不见的、无所作为的“中庸”吗?想必不应该是这样的。这背后蕴含着一個东方思维和西方思维里面从古代思想起开始就分异的差别。西方思想里是一种更喜欢通过澄清概念的方式从“有”,从“实体”,以“由下而上”的方式来找到更真的东西的。中国文化是一种由现象的相往下向其背后看不见的意象探索的思维,所以对应柏拉图、亚里士多德的中国那会便有探索老庄“道”,“无为而治”认为“大道无形大音希声”的境界。如果放在电影故事里的情景来理解中国式文化下的“越少越好”的话,一定程度上相当于是,做什么不一定会起到想象中的作用,而“不做什么”本身其实也是做了什么,做得少本身也是采取行动的一种方式,而这种方式并不是具体的做什么动作,而是通过不做什么动作,让自己作为整个局面里面没有被推向最直接地促进事情发展变化的元素在跟随事情发展的进程。如果把“做”这件事情放到动机、意念,而不指示行动这个层面的话,那么东方的“无为”很多时候也只是把行动意念没有直接付诸行动,而是放在全局更审慎地考量观察的过程。

讲故事的过程即一种对于我们在生活经验里无法实现,实践的内在欲求的富有美感的“升华”。它通过一种极致的理想化的形式,把生活体验中各种状态升华成一些可以不从结果计较,而是作为一种我们每个人内在生活经历和情感体验的楔子,扩充我们内在心灵的体验和反思空间的起点。因而,遗憾和丧失纵然终究是遗憾和丧失,但是它们可以通过某些形式被保留,可以是永恒的、美好的。