水墨丹青如椽笔 江山代有才人出

⊙ 冯幽若

2023 年元旦前夕,中国艺术研究院原书法研究室主任李一先生联系我,缘由是《大学书法》杂志今年拟做“冯其庸先生专题”,希望我能写篇有关冯先生与书法之缘的纪念文章。那段时间正逢我在归纳整理、登记编目父亲留下的诸多古籍和书法碑帖,那些古籍和旧法帖因为时间的沉淀和多次的迁徙,泛黄的纸张已经变得或绵薄或枯脆,经不起任何些微不仔细地翻阅,似乎每一次的翻阅都会抖落下纸张上的纤维,让它们的寿命再打折扣。甚至使它瞬间变为碎片。我的工作就这样一天一天地重复着,这看似枯燥无味的日常时而却因看到父亲留在书籍和碑帖上的只言片语,让我思绪万千,浮想联翩,把我再次拉回许久以前的境域中,重温陈年旧事。我不懂书法,父亲也从未以书法家自诩,只能将记忆中他与书画相关的蛛丝马迹逐一记下,以飨读者。

我不清楚父亲是从何时起爱好书画的,但他偶尔不经意间提起,他幼年习字曾长时间临欧阳询和文徵明的帖。他早在无锡老家生活时因贫困和战乱,学业几经中断,但在青年时代他就非常喜欢书法、绘画和篆刻,曾就读过无锡工业专科学校印染专业,受当年盛行的书画风气影响,他接触到许多当地书画名家,如孙葆义、陈旧村、钱松嵒、诸健秋先生等,在绘画和书法上得到指点,受到启发。特别是诸健秋先生一句“看就是学”,点石成金,令父亲终身受益。而后父亲半工半读于苏州美专,直到读无锡国专时,师从王蘧常先生,结识陈定山、白蕉等书画名家,对日后父亲在书画方面产生了深远影响。也正因此,书画作为父亲的爱好一直伴随着他一生,他曾不止一次对人讲,他是做学问的,一生“读万卷书,行万里路,余事书画”。

父亲是我和姐姐早年习字的启蒙老师。我出生于20 世纪60 年代初期,姐姐早我六年出生。母亲每日早出晚归去学校教书,家中请了保姆看管我,父亲因在城里人民大学上班,顺带就肩负了照顾家庭的工作。但那时因为教学工作繁重,加上政治学习和会议不断,大人们是无力看管孩子们的。为了不让孩子们放学后无所事事,浪费时间,最好的办法就是留家庭作业。姐姐上小学后就被父亲要求练习毛笔字,正因为他曾经练习过欧阳询的《九成宫醴泉铭》和文徵明的《离骚经》,因此也从这两帖入手,指导姐姐学字。最初是每日大字、小楷各一篇,写完才能出去玩。我上小学时正逢“十年动乱”,父亲自顾不暇,也无心严格要求我练字,习字纯靠自觉了。但是有姐姐在先,我也就自然而然地跟随着,每日一篇照猫画虎地写起来。记得那时,父亲每逢周末有空闲时,就会抽查我们的习字作业。惯例是先看姐姐的,然后是我的。父亲会在我们的作业纸上,把他认为写得好的地方用红笔画圈,高兴时告诉我们好在哪里,偶尔给我们讲讲字的结构。可惜那时年幼贪玩,无心听讲,只热衷于他批完作业,数那几页纸上的红圈圈,数得多了就很得意,然后就可以下楼和朋友玩耍。渐渐地革命的势头越演越烈,我家周末的这一惯例没持续多久就随着父亲被关西郊人大牛棚,进而劳动改造,再后来去江西干校而不了了之了。

而这期间让我记忆最深的则是父亲从西郊人大牛棚中被放出来后,白天接受批判和劳动改造,抄贴大字报,晚上秉灯手抄“庚辰本”《石头记》。由于文革抄家,嗜书如命的父亲痛失他的影印“庚辰本”《石头记》,亲历了自己的藏书葬身于火海,只为将来有朝一日能再读此书,父亲“冒天下之大不韪”,千方百计偷着借来“庚辰本”《石头记》,历时一年,用小楷抄写了这部小说。

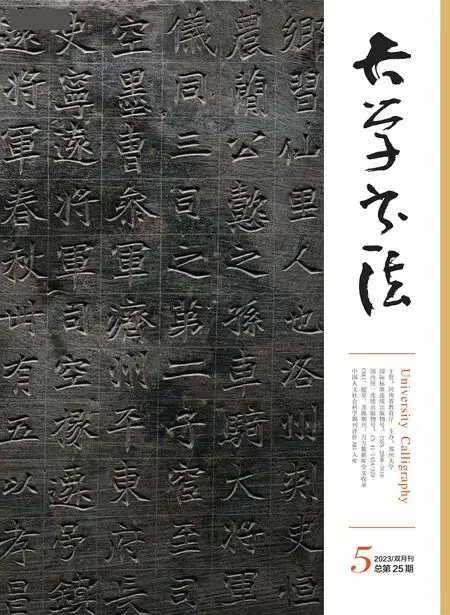

冯其庸 行书《空谈实干》联

那段时间,我家住在张自忠路3 号人大宿舍,居室面积不大,一个小三居还是和另一户分享。父亲的书房和父母的卧室不分,只有十五六平方米。从小受溺爱的我一直与父母同寝一室。自有记忆以来,从来都是我与母亲先睡,往往是一觉醒来,父亲依然在书桌边或读或写。父亲抄书的那段时间,每每吃完晚饭,他处理完琐碎杂事,都会沏好一杯绿茶,从书桌上的小水盂中取出一小匙清水,开始慢慢地研墨。父亲研墨时神情十分专注,旁若无人,通常研墨,左手提起右手袖角,把住右手腕,一转一转慢慢磨,每转一圈刚好在砚台上留下一圈的痕迹,直至研好。然后试笔,试笔时他会把前日洗好的毛笔尖放入口中抿湿,而前日未完全洗净的墨迹自然会在他舌尖和唇畔留下深深的印记,然后用湿润过的笔试墨的浓淡,反反复复,这样一通长长的准备程序,日复一日地重复,每每开始抄书已经是晚上八九点钟,我也几近入睡。儿时的我被宠溺得十分任性,我喜欢糖果,睡觉前总是央求母亲再给我一粒,母亲不允,我则吵闹,坐在书桌旁看到的父亲则为得安宁专注于事,令母亲许了我。每逢此时,我总是很得意,母亲就会责怪父亲惯坏我。尽管那时风雨飘摇,但作为孩子的我全然不知世事变更和父亲所为,当然也就没有任何害怕。现在想来那个特殊年代父亲承受的是多么大的精神压力,而他却又能如此从容淡定地抄出这样一部几近被焚毁的历史名著,这需要多少定力和担当,多少毅力和勇气。

提起父亲与书画之缘,离不开父亲和那些书画大家过往的轶事。大约1972 年10 月,父亲结束了江西五七干校的劳动改造,返回到北京,由于“文革”中中国人民大学被迫解散,回京后的父亲暂时没有工作安排,相对闲暇,每日除读书写作外,时常拜访住在隔壁院子中的无锡籍老画家张正宇先生,观摩张正宇先生写隶书和狂草,欣赏张正宇先生的篆刻。那时张老先生家像个文艺沙龙,不时有黄胄、叶浅予、许麟庐、黄永玉、关良等先生造访,年轻的尹光华先生更是那里的常客。而我父亲则因近水楼台,在那里有机会看到这些老画家绘画和书写,这也是他离开家乡,在不惑之年后,自学国画的又一机缘。印象最深的是,父亲去拜访张正宇先生,家中却时有客人来访,抑或到了晚饭时刻父亲迟迟不归,母亲就遣我前往张先生家寻他。每逢一众大人们在张先生家相谈甚欢,父亲乐而忘返,我就在一旁听他们谈山南海北片刻。再有就是张正宇先生经常叼着一支烟斗与父亲聊天,他家中养着一只漂亮的波斯猫,不时上蹿下跳,游走在画桌之上、宾客之间,毫不畏惧生人。也正是这只猫后来被张先生入画赠给了父亲,并嘱“其庸老弟玩”。这样的日子因父亲的工作或密或疏,一直持续到1976年年底张正宇先生离世。这一时期,父亲经常把他的书画习作拿去请张正宇先生指正,而好的书画会挂在他书房兼卧室的书架上,自认为不俗的作品还会被他装裱后挂在墙上。父亲这时期的书法以行楷、行草居多,内容以古诗词为主,也不乏随感而发的自作诗,比如一首他自己的感悟诗:“千古文章定有知,乌台今日已无诗。何妨海角天涯去,看尽惊涛起落时。”曾被写成作品长时间地挂在他书房兼卧室的墙壁上。同期他的绘画则多以写意花卉为主,题材以葡萄、牡丹、葫芦、紫藤等居多,偶有山水习作。在他的写意画上,他也经常题上自作诗,比如“一枝一叶自千秋,风雨纵横入小楼。会与高人期物外,五千年事上心头”曾被多次题在他画的水墨葡萄中。

1975 年3 月父亲被借调到文化部参加整理校订《红楼梦》,校订小组最初在东官房附近的北京市第二招待所,不久就迁往在北海西街的恭王府工作。正巧老画家周怀民先生就住在恭王府附近。因为同乡,又离得近,父亲经常下班后去拜访他,顺便观赏周怀民先生作画。而周先生也常来找父亲交谈,共叙书画之谊。这段时间父亲生活非常规律,每天中午回到家中用餐后,会在书房的小钢丝床休息片刻。说是休息,其实更多是在读书,读累了就读字帖。他床头经常放着不同的字帖,哪怕片刻时间都会随手拈来仔细观赏。每次出差旅行,各地的碑石也是他参观的重点,每每驻足观赏,流连忘返。也是这一时期开始陆续有人向他求字,他从来是来者不拒,也经常把自己的诗作写成作品送给知己玩赏。

父亲始知朱屺瞻先生是20 世纪60 年代末70 年代初,他去上海看望老友陈从周先生时听其介绍上海名画家朱屺瞻其人其画,留下深刻印象却未有机会谋面。后在张正宇先生处观赏到朱屺老的《竹石图》,尹光华先生请父亲为朱屺老的长卷《兰石图》题句时,他为朱屺瞻老先生独特绝艳的画风和磅礴之气势所震撼。1977 年,朱屺老来京下榻北京饭店,父亲登门拜访,从此结识了朱屺瞻先生。他们保持了将近二十年的友谊,直到1996 年朱屺老离世。这二十年中父亲每读朱老的画作,都会用心感悟,并用文字记录下来,在他后来出版的《墨缘集》中有多篇有关朱屺瞻先生其人其画的文章,真实地呈现了他与朱屺瞻老先生的过往逸事以及他对朱老发自内心的高山仰止的崇敬之情。

父亲和刘海粟先生的交往始于20 世纪70 年代末80 年代初,由父亲在无锡国专的老同学江辛眉先生介绍。这一友谊持续将近二十年,二十年中每每刘海粟先生到北京,父亲必去拜访,同样父亲去上海、香港也会造访刘海粟先生。最有趣的一次是1982 年父亲携全家一起游黄山,当时同游的还有安徽的金石书画家王少石先生和摄影家袁廉民先生,我们游黄山的最后一天晚上在黄山宾馆大厅用餐,恰巧碰上刘海老被一众人簇拥着进餐厅用膳,父亲和刘海老简单问候后,晚上和袁先生及王少石先生一起去看刘海老,并做告别。第二天一早,我们计划离开黄山乘车前往南京,不料汽车出故障只能滞留,无奈又折回黄山。在桃源亭遇到刘海老带着他的学生作画。见到父亲,刘海老笑说天意留人,邀父亲在他的画作上题字。原来前一夜刘海老约父亲再住三日,父亲因事急于就途,婉拒了刘海老之邀。这真是有缘千里来相聚。这之后,刘海老再度来京下榻钓鱼台国宾馆,父亲也曾带我去拜访过,刘海老着一袭红毛衫侃侃而谈,给父亲看他老人家的近作,邀父亲在画作上题字。

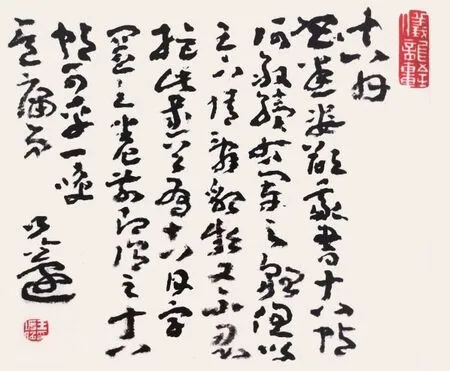

冯其庸 行书《九十回乡抒怀》诗轴

父亲喜欢书画,因为对艺术的向往结交了许多德高望重的书画大家,他从心底里尊重、钦佩和崇拜这些老画家,每每将他读画心得和感悟写成诗,感情真挚而淳厚。而父亲的博古通今、文才出众同样也得到这些名家的赏识,得到他们的提携和鼓励,激励他晚年笔耕不辍,或书或画,从不倦怠。而在父亲结交的诸多书画大家中,与王蘧常老先生的师友情谊则像涓涓细流,绵延不绝,伴随了他将近半个世纪。

王蘧常是父亲在无锡国专就读时的老师,他们初识于1946 年春。据父亲讲,那时王蘧常先生的书法已经蜚声文化界,在逗留无锡期间,为学校师生留下不少墨宝,父亲有幸亲眼观摩王蘧常先生挥毫落墨,并索得两副对联,其一是“天际数峰眉妩翠,中流一画墨痕苍”,另一副为“不放春秋佳日去,最难风雨故人来”。这两副对联后来被父亲一直珍藏于身边,在经历了十年“文革”的特殊年代依然完好无损。20世纪50 年代初,父亲奉调到中国人民大学工作。从此他与王蘧常先生的交往多以鸿雁传书。“文革”初期他们因个人的劫运,书信往来曾一度中断,而当“文革”过了最初轰轰烈烈的阶段,父亲再度联系上王蘧常先生,从此他们密切的书信往来再无间断过。

在王蘧常先生与父亲几十年的交往中,王老先生多次馈赠墨宝,其中以《十八帖》尤为珍贵。《十八帖》的产生也是一段传奇佳话。1989 年春父亲去上海与好朋友、王先生的关门弟子、书法家王运天一同登门看望王蘧老,师徒三人闲话书法,聊到日本人说“古有王羲之,今有王蘧常”,王羲之有《十七帖》,当即劝老师何不留下一个《十八帖》?老先生当下未允,之后在他们的多次恳求下,最终答应了下来。时隔半年,王蘧常老先生完成了《十八帖》,父亲亲赴上海,而王老先生当面授书。这《十八帖》是王老先生写给父亲的十八封信,内容丰富多彩,或谈文史,或论书法,亦有生活趣谈,其中帖帖有典故,字字是珠玑,每一帖都引人入胜。王蘧常先生用语言简意赅,文情并茂,诙谐幽默,寥寥数语,便将读者带入信中的场景,令王蘧常老先生和父亲的形象跃然纸上。观赏《十八帖》,迎面而来的是其浑然天成的书法气韵,超凡脱俗、力透纸背。父亲得到《十八帖》后,离开上海前还和王运天在先生家大快朵颐,谈笑风生,不承想返回北京后的第三日,竟得到与王老先生天人永隔的噩耗。造化弄人,世事无常,喜极生悲,至此成殇。这一天令父亲永生难忘,他失去了这世上最赖以信任的师长!2021 年,在父亲走后的第四年,商务印书馆出版了父亲的遗著《瓜饭楼藏王蘧常书信集》,谨此纪念两位文史师徒半世纪的友情。

父亲一生涉猎文史、书画多个领域,结交众多大学问家,诸如张伯驹、王世襄、赵朴初、启功、季羡林、苏局仙、杨仁恺、虞逸夫、张颔诸先生,这些老先生们个个都是文史大家,个个都“文章太史公,书法陆平原”,他们都是以学问立身处世,他们的书法都是各自文化修养、精神境界的自然呈现。每读这些老人的书法,都能感到他们字里行间的文人气息、书卷气息,令人肃然起敬。

1988 年年底,我出国留学,而后定居海外。这以后的日子我和父亲聚少离多,我每年只有探亲的四五个星期才能和父母团聚。这四五个星期对我来说弥足珍贵。每每回到家中,都会看父亲或写或画,深深体会父亲常挂在嘴边的“看就是学”这句继承过来的名言。2014 年年底父亲患急性肺炎入住北京301 医院,我因此匆忙回京探望他,之后陪他在医院治疗,直到他康复回家。也是从那时起,我每年更多的时间都逗留在北京,陪护着父母,直到2017 年父亲离世。这段时间是我成长后我们父女俩交流最多的时间。因为住在家中陪护父母,相对闲暇,想起曾经的爱好已经生疏,便重新提笔练字,临《九成宫醴泉铭》,写文徵明《离骚经》,每当练一段时间就会拿给父亲看看,把自己练习的体悟讲给他听,让他指点,父亲从不批评,更多是给出建议,鼓励我继续坚持下去。当我每每听到父亲讲的练习方法和对字体结构的分析与自己的体会相同时,竟有一种心有灵犀一点通的感觉。现在回想当时的情景,似乎往日重现,又回到年幼时。

2016 年的最后一天,青岛出版集团的董事长孟鸣飞先生和总编刘咏先生来到家中看望刚刚出院的父亲,将新出版的还带着墨香的线装本《瓜饭楼钞庚辰本石头记》送到父亲手中,那一刻父亲感慨万分,边承情之至地感谢着两位来宾,边唤我取来印章和朱砂印泥,身体十分虚弱的他缓缓从久坐的沙发中站起,移步到书桌前落座,用他生命最后的力气为手抄本《石头记》钤印。

王蘧常 草书《十八帖》(局部)

那天下午,当孟总和刘总走后,也许是因为疲劳,回到沙发上的他半卧半坐,双目轻合,似乎沉浸在往事的回忆中,稍后他微微睁开眼睛同我说:“‘文革’的时候我抄写这本《石头记》时,只因太过喜爱这部书,怕日后再也读不到了,万万没想到五十年后这个抄本会被出版。真好!”父亲说这话时的语气和口吻,仿佛还停留在那个特殊年代,那一刻,时间似乎又穿越回20 世纪60 年代。如今每每看到这部留在家中由父亲钤印的《石头记》都会勾起我对那一天的记忆,那一天的场景深深地定格在我脑海中。