学书自叙

⊙ 冯其庸

我从小就喜欢书法和绘画,是受什么影响,连我自己也不清楚。父亲没有多少文化,能写信而已,但字却写得较好,也能随意画两笔,只是随意给人画在夏天的芭蕉扇上,偶尔也画在纸扇上,实际上是算不了画的。我的三舅父是附近有名的书法家,写得一手好字,听父亲说他天分高,出手就是好字。我还有一个亲戚姓华,是更有名的书法家,我小时候可能见过他,但已经没有印象了,不过我记得他的书法作品后人都作为遗产分的,可见他的书法是很有价值的。

以上这些,也许对我的幼年起了影响。

抗日战争开始时,我读小学五年级,学校停办,教师离散,我就失学,从此在家种地,但并不是平平安安地种地,而是在日本鬼子清乡扫荡的刺刀下种地。我那时还小,我的堂姑妈因为反抗日本鬼子,被砍成四块。我的三舅父因为不肯说出游击队的行踪,被活活打死,我家所在的小村被多次清乡扫荡……

为了生活,我只能在这样的条件下种地。那时有钱的人都逃走了,只有无力逃难的人才留下来。我每年都要挨饿,吃南瓜度日,我的“瓜饭楼”的名字就是这样来的。生活尽管这样艰难,但我仍喜欢读书,喜欢书法和绘画。书法方面,我找到了最普通的印本《九成宫》,我长久地临习它,后来又找到了较好的拓本,继续临习。之后又临了《皇甫君碑》《虞恭公碑》,《化度寺碑》是很晚才看到的。小欧的几种帖如《泉南生墓志铭》《道因法师碑》等我也临过。当时我想集中精力临一家一派,这样容易进入。我习欧字有好多年,并且乐此不疲。我感到欧字典雅大方,端庄凝重,结构严整,有巍峨气象,而且有王书的底子,楷书学欧字,则以后行草学王字,容易合拍。我当时的这些想法,只是私心体认,并无多少根据,但数十年来的实践证明,我的这些想法,还是有一定道理的。

在整个学书过程中,我在楷书方面,还学过《张黑女》。《张黑女》是北碑,我喜欢它掺用侧笔,行笔斩绝,有方棱,而字亦内秀、有神。《张黑女》之外,又学过《张猛龙》,学其北碑的体势和方折斩截的用笔,久之,可增加自己书法的凝重感。

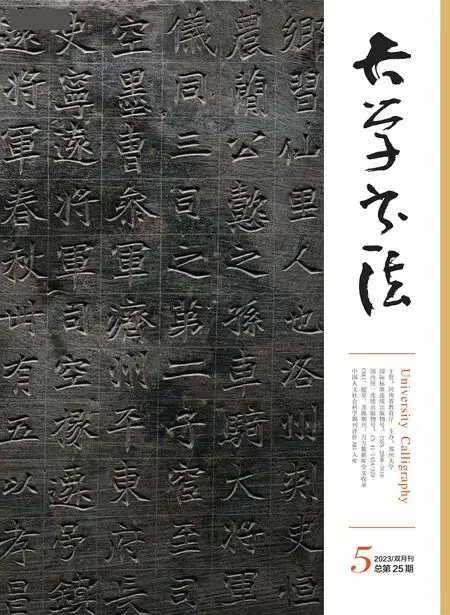

冯其庸 楷书《庚辰本石头记》手卷

小楷方面,我起先学《十三行》,又学《黄庭经》,但都觉得未能进入。后来在上海买到郑午昌画册,其所作山水长篇题记,都是晋唐小楷书体。郑午昌是当代人,看他的小楷,容易找出他的笔路,因此我就先揣摩郑午昌的小楷笔意,进而临习。这样摸索了一段时间,从这里我又得到启示:我想当代人写的晋唐小楷,总不如古人。我就再上推一段时间,先是买到一件康熙年间张照的小楷真迹,写得极精,看其用笔的轻灵,用墨的匀净,结体的端秀,都是令人神往的,我就一直细心揣摩它,临习它,自觉又向前进了一步。我又想从张照再往上溯,当然应该到文徵明了。文徵明的小楷,我是一直非常喜欢的,当时我手里有珂罗版仇文合璧《西厢记》。仇十洲的人物,文徵明的小楷《西厢记》曲文。我就拿来仔细揣摩、临习,以后又买到文徵明的《离骚经》印本,字大容易看清,我又对照着临习。后来我又在周怀民先生处看到文徵明的小楷真迹,极精,我在周先生处反复观摩,从墨迹上看文徵明的用笔特征,比看印本要真切多了,于是根据这一印象再重临《离骚》,自觉进入很多了。以后我就一直以文徵明的小楷作为揣摩晋唐小楷的门径。“文革”中,我的《红楼梦》等书被抄了,我就每天深夜依“庚辰本”原款式用小楷重抄一部《红楼梦》,抄了整整一年,等于是练了一年小楷。

我开始学行书,是学的《圣教序》。起先也是一个普通本子,后来我多方搜集,积数十年的时间,得到了“明拓本(残本)”和“高阳不损本”“何以不损本”“墨皇本”,以上都是民国初年的珂罗版印本。还买到过题签为“唐拓圣教序”的珂罗版印本一种,印得还可以,但仔细看,也是“北宋本”。中华人民共和国成立以后,1978 年陕西人民出版社出过一本《宋拓怀仁集王书圣教序》,前有董其昌题记,后有郭尚先跋,为“未断本”,宋拓,墨色黝黑而有神。在我所见的多种宋本中,这也是一个极好的本子。

《圣教序》虽是集字本,但字势洽和统一,行中有楷,楷中寓行。从行书看,它端庄凝重,从楷书看,它又取势欲动。我平时常常展开这个本子,静观默识,细读它的文章,如序文赞玄奘说:“有玄奘法师者,法门之领袖也。幼怀贞敏,早悟三空之心;长契神情,先苞四忍之行。松风水月,未足比其清华;仙露明珠,讵能方其朗润。故以智通无累,神测未形;超六尘而迥出,只千古而无对。”“乘危远迈,杖策孤征;积雪晨飞,途间失地;惊砂夕起,空外迷天。万里山川,拨烟霞而进影;百重寒暑,蹑霜雨而前踪。”这些句子都是这篇序文里的精彩段落,而整篇序文,也是一篇极好的文章。特别是序文后面所附唐太宗的书启,他自称:“朕才谢圭璋,言惭博达,至于内典,尤所未闲。昨制序文,深为鄙拙,唯恐秽翰墨于金简,标凡砾于珠林。忽得来书,谬承褒赞,循躬省虑,弥益厚颜,善不足称,空劳致谢。”身为一个封建皇帝而自称“才谢珪璋”“弥益厚颜”,也可算是很难得了。临帖时熟读帖中文句,有时似乎也能增加你的感悟。

我在临过《圣教序》后,就临《兰亭序》。临《兰亭》时碰到的第一个困难就是不知道临哪一个本子好?因为《兰亭》的本子太多,“定武本”“神龙本”“颍上本”“王晓本”等等,再加上诸家临本,真是眼花缭乱,莫衷一是。我初读“定武本”,直接地感到行笔凝滞,锋棱俱失,但它的名气最大,岂敢非议?但我临习时,仍未取“定武本”而是取“神龙本”,也即是“冯承素本”。我取“冯本”,并无特别的研究,只是觉得墨迹流利,似近真稿。20 世纪50 年代,故宫每到十月,总有历代书画名迹展览,书法方面我最爱看的,就是“神龙本”《兰亭》,《平复帖》《伯远帖》《人来得书帖》,等等,所以我常常去面对这些真迹,细心揣摩。后来,《兰亭》争论出来了,我更是据印本细心观察,这时我手上“定武本”“神龙本”“王晓本”“颍上本”等都有,前三本都是印本,“颍上本”还是朱墨拓本,我面对着这些本子反复比较体认,当时的争论给我许多启示,特别是对“神龙本”体会尤深,因为这个本子我曾反复临过,并且还双钩过多次,对此帖的特征了解较多,特别是其中的破锋,双钩时每每遇到,总不解其意。通过争论逐渐悟到这是冯承素勾填时留下的痕迹,所以破锋,是因为双钩后中间尚未填墨。既是“勾填本”(唐时称为“响拓本”),那么当然是从真迹上双钩下来的,说它最接近真迹,当然是切合事理的。后来我仔细研读《兰亭序》和《圣教序》两个本子,发现《圣教序》的一些字,明显是从《兰亭序》上集过去的,如《圣教序》里“宣导群生”的“羣”字,明显就是《兰亭序》里“群贤毕至”的“羣”字,《圣教序》里“佛道崇虚”的“崇”字,明显就是《兰亭序》里“崇山峻岭”的“崇”字,等等。当这些证据被找出来后,就更可相信“冯承素本”《兰亭》,是“下真迹一等”的《兰亭》,是真实地反映王羲之书风的一件唐代勾摹响拓的杰作。

冯其庸与启功先生合影

冯其庸与王蘧常先生合影

我在学习行书的过程中,虽然费了不少时间临习《圣教》和《兰亭》,而且除此以外,我并没有临习过别家的行书。例如米芾的行书,我虽然很欣赏他的《蜀素帖》,尤其是《秋深帖》,但我却从未临过。明末的倪元璐和明末清初的王觉斯,我也极为心赏,但我只是读,只是默赏静悟,而从未临习。我个人最喜欢的行书,还是王羲之的书帖,如《丧乱帖》《二谢帖》《得示帖》《频有哀祸帖》《孔侍中帖》。上述五帖,我在20 世纪50 年代初就得到日本的精印本,装裱后如观墨迹,我一直把他们作为行书的极则,比起《兰亭》来,书风又潇散纵逸多了。我认为此五帖,是真能传右军之风神的,因为东晋人尚洒脱,不做作,不矜持,自由自在,毫无拘束,毫不着意,而风神潇洒,意态自如。这五帖,应该是坦腹东床的右军风度的体现!

但这五帖,实在很难学,以其笔势活泼自在,多在意态之间。譬如学拳,学定式容易,学动式就较难捉摸;譬如学人,学他的状貌容易,学他的意态神情就比较难。右军五帖,多的是意态神情,所以难学。

当时书坛上著名的王字书法家有三位:一位是王蘧常先生,是我的老师。日本人称“古有王羲之,今有王蘧常”。王先生首先是大诗人、大学问家,他老早就有《江南二仲诗草》(二仲指:王瑗仲、钱仲联)刻本行世。他治先秦哲学、先秦诸子学,有《诸子学派要诠》,我在校读书时,先生就是开的《庄子》课,我听的就是先生讲《逍遥游》的课。抗日战争开始,先生一首《再望长江》轰动诗界,其中“直下不辞千折尽,长驱会有万峰迎”等句,长久脍炙人口。但先生的王书,是写的章草,不是《圣教》《兰亭》,也不是右军家书五帖。另一位是沈尹默先生。沈老是当时鼎鼎大名的王派书法家,而且他写的是右军的行书,但偏重于《兰亭》《圣教》,也不是右军家书五帖。再有一位是白蕉先生,他还是画家,画兰草极有名。他的书法,正是写右军家书五帖一路,我对他也非常尊敬和佩服。特别是1948 年我在上海读书时,恰好碰上他的书画展,有一位同学与白蕉先生熟,就约我们去为白蕉先生布展、挂字画,因此,在展厅与白蕉先生认识。白蕉先生的每一轴字画里,都夹有一张衬纸,是衬印章的。而这张衬纸上面写满了字,有的是三个字,有的是五六个字,都是从白蕉先生作废的书件上剪下来的,对我这个王字迷来说,非常有用,我可从他的这些字里,揣摩他的用笔,还可透过光线,研究他用笔的交叉和转折,所以我就把掉在地上的这些大一些的纸片捡了十多张。这十多张白蕉的“真迹”,我一直观摹了好多年,之后,我又在无锡寻求白蕉的字,终于找到一件条幅,上边是兰花,下边是小行书,写的是苏诗,这正合我的要求。这件作品既是白蕉先生的真迹,更是一件精品,从20 世纪50 年代初到今天,一直是我临摹的范本。我个人私心喜爱,认为写右军家书一路的王字书家,白蕉先生取得的成就最高,我就是从研摹白蕉先生的墨迹,去体认右军五帖的。

还有一点非常重要的是,这三位王字的书法大家,他们首先是诗人、学问家,所以他们能从文学修养、艺术修养特别是思想修养上去理解右军、体认右军到接近右军,如果完全没有这方面的修养,那也是很难接近右军的。

前面说到,我对王觉斯也是十分钦佩的,也是我时时揣摩的对象。王觉斯的行书,自有奔腾不绝之势,如长江之出三峡,如黄河之水天上来,而且富有顿挫曲折的节奏感。所以揣摩王觉斯,我就多从揣摩他的气势节奏和行气上着眼。而倪元璐,字多奇崛,笔法多方折,结体往往出人意表而多新意,倪元璐书虽是小幅,亦多傲岸嶙峋气象,一如其人,风骨凛凛,生气郁勃。我也不断从观摩他的作品来吸取他独特而清奇的品格。

对于篆书和隶书,我也曾学过一段时间,篆书主要是学《石鼓》,初时学吴昌硕的《石鼓》,后来觉得吴昌硕的《石鼓》,较多的是他个人的书风,与秦《石鼓》原来的风格较有差异,所以我后来就读宋拓印本,最后直接到故宫看石鼓原物,以体会秦篆籀书的结体和笔意。我探索《石鼓》,并没有想自己学写《石鼓》,只是想从字体结构上剖析中国文字的结构,以便于在自己书写时明白这种结构上的原理。

除《石鼓》外,我对李阳冰的《滑台新驿记》等也曾注意过,并藏有拓本和双钩本,但我没有下过功夫。50 年前,我在无锡曾见过一位清代江阴人写的小篆,笔意灵动,书卷气很浓,是李阳冰一路书体的杰作。但那副对子是人家拿去装裱的,没有几天就取走了。后来我一直留心此人的书件,迄未碰到,隔了好几年,忽然碰到一本此人双钩的《滑台新驿记》,并有他的题记,我很高兴地买了,可惜在“文革”中全部散失了,现在竟连这个人的名字也想不起来了。

当代的篆书家,上海的王福庵、邓散木,苏州的萧退庵三位先生,我都无缘见面。但北京的张正宇先生我是几乎天天见面的,因为是紧邻。正宇先生的篆书有很大的创造性,一是形象鲜明,他往往能把篆书原有的形象性加以夸大,而且夸大得恰如其分,让你感到仍旧是传统意义上的篆书而不是新造的美术字。二是以草入篆,他把原本结构严整、近于呆板的篆书,写得飞动有神,虎虎有生气,让人感到别有新意,百看不厌。

另一位是百岁老人沈裕君先生,他写小篆而以小行书运笔,使人感到特别儒雅有文气。沈先生虽然活到百岁,但他去世时还是“四人帮”时期,真正是生非其时。而张正宇先生是1976 年去世的,那时“四人帮”刚垮台,消息还没有公布,他听罢我偷偷告诉他“四人帮”垮台的消息不久就去世了,真是“妙质不为平世得,微言唯有故人知”了。

隶书我只学过《张迁碑》《衡方碑》《朝侯小子碑》《孔宙碑》,但都用功不深。隶书我也是喜欢拙朴凝重的风格,《张迁》和《衡方》都是属于这一路的,《朝侯小子碑》则工整妍美,迹近《史晨》而略带篆意,《孔宙碑》则奔放洒脱,另是一种神韵,我非常喜欢。

为了寻求这些古碑书法的笔意,我除了揣摩精印本或精拓本外,我还专门去访寻这些古刻的原石,以求实际而直接的感知。我在曲阜孔庙看了《五凤刻石》,可惜位置太高,看不清楚,而《孔宙碑》则直立廊庑,便于观摩,可惜“文革”中又砸坏了一些字。我在邹县孟庙看了《莱子侯碑》,我两次去都是看的原石,真物摩挲,连边上的细字长跋都能略加辨认,真是眼福。可是后来再去,原石已撤去,陈列的是复制品,这就索然无味了。我在山东莱州和平度,还看了《郑文公》上下碑,此碑保存较完好,而且亦颇便于细看,认真看,还可找到未经风化磨损、略存刀锋笔意的少数笔触。我在汉中,仔细观察了从褒斜道取出的《石门铭》,此石因为原来地处偏僻,少有人去,且是摩崖,所以保存的未损笔道还较多。我还在兰州汉简研究所看了一批出土汉简,其墨迹之清晰,如同新书,且因为墨色入简,看起来更有厚度。特别是我在德国看到的一批敦煌写经,其中有几卷的字迹简直是米字,书法精极,我在国内还未看到这类风格的写经精品。我从地下室出来后,与德国图书馆的朋友说起,他希望我第二天再去,拍下照片,把号码记下来,因为他们不懂中国的书法,根本不知道好坏,所以极希望我去再多看一些,可惜第二天的日程已有安排,不能再去了。我在长沙的岳麓山,还看过著名的《麓山寺碑》,可惜碑亭太小,光线又暗,根本无法细看。我在山西离石,碰巧看到一批新出土的汉画像石,其中有一块是未刻完的,石上有一行墨书题记,也是因为墨色入石,又加以写完后未及镌刻就埋入墓内,长期封闭,所以墨色如新,极富神韵,简直如看汉人初书。我在吐鲁番还看到墨书《西州前庭府校尉上柱国氾大师墓志》,青灰色砖质,其时代为唐西州时期,书法尚存北魏笔意。还有一块《令狐氏墓志》,朱书,灰砖,开头第一行就是“大唐永徽五年十月二十九日”。永徽是高宗李治的年号,五年是公元654 年,朱书文字朴厚,有朱丝栏,朱栏线条亦不规整,字行亦略显歪斜,看来这两件墓志,只是笔书,并不是准备镌刻的。因为是出土物,所以墨色均较鲜亮,尤其是墨书的一件,从书法来讲,也是一件具有北魏笔意的较好的作品。由此可见,过去有人认为“龙门二十品”中的《始平公造像》《杨大眼》等方折之笔,都是刀刻所至,并非原书的样子,对照这件墨书墓志,这一判断就显得不符事实了。当然从墨书到刻石成字,两者会有差距,用墨书来比石刻,墨书当然比石刻未损分毫,但北魏一代书风,应该基本上是石刻的面貌,与墨书虽有细微差异,也不会根本改变墨书原有的书风。这一点,从这几件未刻墓志,就可以得到印证。

冯其庸 行书跋《东晋蒋之神柩铭》轴

以上是我学书的简单经历和对书学的一些粗浅理解,本来是不值得讲的,由于董成柯同志的一再约请,无法推辞,只好讲一讲请大家批评指正。

另外,我还认为一个有志于中国书法艺术的人,刻苦地学习古人的书法、吸取其精华是不可缺少的第一步,没有这一步,下面就什么也谈不上。但是如果仅仅只走这一步,那么仍然是远远不够的,因为书法艺术,到了它的奥区,到了它的最高的境界,必然是自己全部的文化修养、精神境界的自然呈露。你本人的文学、艺术修养愈高愈深,你的书法也就愈有文气,当然这只是一般来说,不可能对它作定量的分析。有人问我如何使自己的作品有书卷气?我告诉他“认真读书”四个字,书都不读,哪里来的书卷气。书卷气不是香水,香水可以买来喷上一喷就满身都香了,书卷气是喷不上去的,必须自己刻苦读书。不是单为书卷气而读书,而是为求学问、求真知而读书,当你自己把自己改造成为一个有学问、有修养的人以后,也可能你的作品就具有书卷气了。所以在你走第一步的同时,还必须认真地走第二步,即走刻苦地、认真地读书,认真地求学问、求真知的一步。如果说第一步是长时期的甚至是毕生的,那么这第二步更是长期的、毕生的,因为学问无止境,真理也无穷尽,只有毕生地追求,才能有所获。而且我认为这第二步比起第一步来更为重要,其道理自可体会到。

冯其庸 行书《霜天晓角》横幅

此外,还有另外的重要一步,就是游历。古人讲究“读万卷书,行万里路”,这确实是非常重要的一环。不少老画家,都喜欢刻两方图章,一方叫“曾经沧海”,这是指人生的波澜,这个问题说来话长。另一方叫“得江山风月之助”。这方图章听起来很潇洒,很轻松,但我不主张从潇洒轻松的意义上去理解它、实践它。我认为这仍然是一句很有分量、很有内涵、很郑重的话。我数十年来一直是从后一种意义上实践了这句话。几十年来,我七次上新疆,六次去甘肃。我两次登上帕米尔高原的最高处,4900 米的红其拉甫和4700 米的明铁盖达坂山口,终于找到了被湮没达1355 年之久的玄奘取经归来入境的山口古道。我深入塔里木盆地深处,到了塔里木河,看到了苍茫浑朴、波澜壮阔的这条内陆大河。我又到了塔克拉玛干大沙漠,进入了沙漠的一定深度,看到了无边无际的沙海沙浪,看到了这块抵三个浙江省面积的大沙漠。我跨越天山险途4000 米以上的老虎口,到了万古冰封的一号冰川,看到了云雾缭绕的闪闪冰峰,听到了冰川深处轰隆巨响的水流声,这是从自有冰川的原始时代一直流到今天的太古之音!我还到过深处沙漠的无边无际的古居延海,到过俄国人盗宝的西夏古城黑水城,它依然静静地呆在无边无际的沙漠里。特别是1998年8月24日,我第二次登上帕米尔高原,到了世界著名高峰慕士塔格峰前,天公居然放晴,神秘的慕士塔格峰、公格尔峰、公格尔九别峰一起出现,又是一派万古冰峰,又是一派无限风光,又是一番神秘的境界!

这一切,我觉得正是“江山风月之助”!当然,我说的只是其中的一种,而不是唯一的一种。那么究竟助在哪里?那就要靠各人自己去取资它、消融它,接受它的无穷滋养了。因为播下的种子是一样的,可开的花结的果却不一定一样!

最后,我把赠韩国博士生的一首长诗的后半部分抄录下来,奉献给大家:

我谓李生且细听,学术贵在精与博。

十年一碑何足论,腹有书诗气自馥。

江山满目钟灵秀,笔参造化神始足。

论书终极在于神,有形无神徒走肉。

君不见,山阴道上王右军,千年神光破华屋。

又不见,长安酒肆醉张颠,笔阵剑气两簌簌。

君今正当在盛年,愿奋长途万里足!

——曾来德小楷展