小学数学低段非书面作业“数学朗读单”设计探究

蔡蕾

“双减”政策明确规定小学一、二年级课后不能留书面作业。教师如何设计课后非书面作业,才能保证在“减负增效”的同时又让低段学生温故知新呢?我们决定尝试设计非书面课后作业——数学朗读单。在改变作业形式的同时确保满足学生个性化的学习需求,实现“减负增效”的目的,从而提高学生的数学核心素养。

如何设计数学朗读单呢?我们结合人教版小学数学教材二年级的不同课型,落实新课标理念,聚焦数学核心素养,对应教材中的每个课时,每节课设计一张朗读单,包括新授课、练习课、整理复习课。朗读单参照本节课的教学目标、教学内容来设计,朗读时间控制在2~3分钟。目的在夯实知识的基础上发展学生的数学核心素养。下面笔者以人教版小学数学教材二年级为例,谈谈数学朗读单的具体设计。

一、新授课数学朗读单要关注数学本质

1.朗读概念,建立知识表象,初步形成量感。例如,二年级上册第一单元第1课时“认识厘米,用厘米量”课后作业朗读单设计如下。

“认识厘米,用厘米量”朗读单

我的新朋友厘米:量比较短的物体用厘米作单位,厘米可以用“cm”表示。

我身边的1厘米:食指的宽约为1厘米,田字格宽约1厘米,图钉的长约1厘米。在刻度尺上,从刻度0到1,从刻度2到3......像这样的一段都是1厘米。

我会用“厘米尺”测量:一放正,二对“0”,三读数。把“厘米尺”的刻度0对准测量物的左端,再看物体的右端对着几,就是几厘米。

我还知道:刻度尺上的“0”代表起点,若刻度尺左端不是对着“0”,那么物体两端所对刻度数值相减,大数减小数的差,就是物体的长。

测量后我知道:我的手掌宽约8厘米,我的1拃长约14厘米,我的脚掌长约20厘米。数学课本长约26厘米,宽约18厘米。

学生根据自己测量的结果朗读。

【设计理念】对于二年级学生来说,认识厘米就是认识长度单位的开始,课堂上通过多维活动让学生建立1厘米的正确表象,学会测量的方法。课后的朗读能帮助学生在理解的基础上再现学习过程,建立知识表象,初步形成量感。

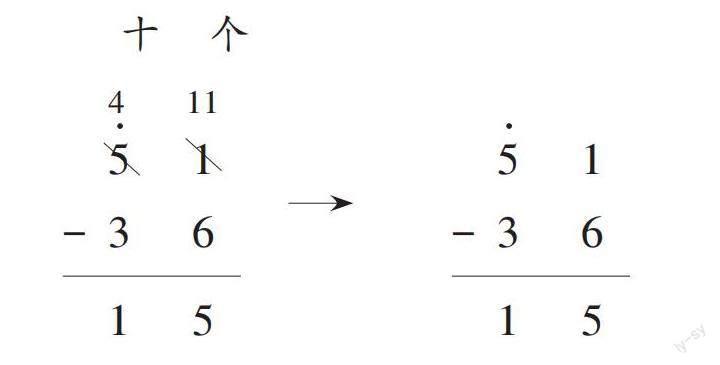

2.朗读计算法则,理解算理算法,夯实运算能力。例如,二年级上册第二单元第19页“两位数减两位数(退位)”课后作业朗读单设计如下。

“两位数减两位数(退位)”朗读单

两位数的退位减法中,要注意:(1)相同数位要对齐;(2)从个位减起;(3)个位不够减,从十位退1。

上面的竖式读作:个位上1减6不够减,从十位退1,11减6得5,个位上写5;十位上退1后,4个十减3个十得1个十,十位上写1;所以51-36=15。

【设计理念】学生对于算理的理解并非一蹴而就的,如果只会计算,说不出计算原理,就无法对运算方法进行有效迁移和准确运用。朗读有意义的竖式记录,理解竖式的合理性,能深化学生对算理的理解,提高他们的运算能力。

二、练习课数学朗读单要关注深度学习

1.朗读解题思路,理解运算规律,感悟推理意识。例如,二年级下册第58页第五单元练习十三课后作业朗读单设计如下。

“混合运算练习十三”朗读单

我发现:上面两道题中参与计算的数一样,数的位置一样,得数也一样。不同的是:左边是用64连续减两个数,右边的是用64减这两个数的和。这道题的算理是:一个数连续减去两个数可以等于这个数减去这两个数的和。

我发现:上面这两道题参与计算的数一样,数的位置一样,得数也一样。不同的是:左边是用12连续除以两个数,右边的是用12除以这两个数的积。这道题的算理是:一个数连续除以几个数,等于用这个数除以这几个数的积。

认真观察、比较上面两组混合计算题,我还发现:在减号、除号后面添括号,括号里面要变符号,计算得数不变。

这种规律的算式,我也能举出一个例子:( )。

【设计理念】运算律的学习是二年级学生的學习难点,本题难度不大,真正的困难在于理解。课堂上,教师带领学生经历观察—发现—验证—结论—应用的思维过程。这个过程不仅是发现的过程,更是一种数学学习、问题研究的一般方法。再次朗读这个过程对于学生后面的学习很重要。

2.朗读易错辨析,突破认知难点,培养估算意识。例如,二年级下册第98页第七单元练习十九课后作业朗读单设计如下。

“万以内数的认识练习十九”朗读单

城关镇礼堂有3000个座位,城关镇的三所小学各有800多名学生,如果这三所小学的学生同时来参加活动,能坐下吗?

错误的解答:800+800+800=2400,2400<3000能坐下。

正确的解答:900+900+900=2700,2700<3000能坐下。

对比上面的方法,为什么一定要把800多都看成900呢?往大看共2700名学生,2700<3000,往大看了都能坐得下,800多一定能坐下。

【设计理念】二年级学生是第一次学习近似数,之前都是精确计算。课后让学生朗读解题过程,辨析解题方法,能帮助他们结合简单的真实情境理解估算方法,做出合理判断,解释结果的实际意义,从而形成初步的估算意识、应用意识。

3.朗读不同方法,拓宽思路,体验创新思维。例如,二年级下册第99页第七单元练习十九课后作业朗读单设计如下。

“万以内数的认识练习十九”朗读单

广场举办消夏音乐会,需要租1500把椅子。甲说:我们有900多把椅子。乙说:我们有700多把椅子。问:椅子够了吗?

方法一:900多+700多=1600多,1600多大于1500,所以椅子够。

方法二:用1500-900=600,表示即使先有了900把椅子,那么还差600把,乙说可以提供700多把,所以一定够。

方法三:就算把900多、700多都往小看,看成900、700,900+700=1600,1600大于1500,椅子足够。

同学们的解决方法各不相同,你们喜欢哪种方法?

【设计理念】在课堂上学生会出现多种解答方法,教师要让学生感受估算解题方法的多样性,去体验估算策略的灵活性,理解不同方法的合理性。教师应引领学生的思维向深处发展,进行自我反思,调整原有认知,有效建立估算模型,发展推理意识和应用意识,促进学生创新思维的发展。

4.朗读算式,理解逻辑关系,形成初步的模型意识。例如,二年级下册第20页练习四课后朗读单作业设计如下。

“表内除法(一)练习四”朗读单

(1)6÷6=1 5÷5=1 4÷4=1

读完算式我发现,当被除数和除数相同时,商是1。

6÷6=( ),计算时可以想:1和几相乘得6?一(六)得六。还可以想把6个苹果平均分成6份,每份1个,所以6÷6=1。

读完上面的除法算式,我还能说出不同的商是1的除法算式:( )÷( )=1。

(2)2÷1=2 3÷1=3 6÷1=6

读完算式我发现,当除数是1时,被除数是几,商就是几。任何数除以1,都等于它本身。

6÷1=( )计算时可以想:1和几相乘得6?一(六)得六。还可以想6个苹果,每1个分一份,可以分成6份。

我还能说出不同的除数是1的除法算式:

( )÷1=( )。

【设计理念】教材上第一次出现的除数是1的除法算式就是第20页练习四的第4题,并非以例题出现。学生要发现这道题的规律并不难,难点在于算理的理解。被除数和除数相同,商是1。当除数是1时,被除数是几,商就是几。得出这样的规律需要一个归纳推理的过程。运算规律需要解释它的合理性。学生在朗读过程中再次解释规律的合理性,朗读的过程就是理解算理的过程。学生在朗读中能明确规律的逻辑关系,初步发展推理意识,形成模型意识。

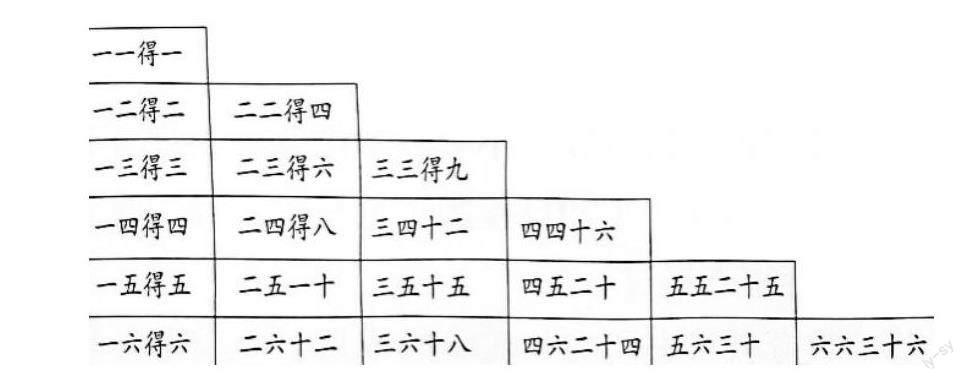

三、整理复习课数学朗读单要关注知识框架

1.朗读整理结果,构建知识网络,初步培养数感。例如,二年級上册第66页第四单元“表内乘法(一)整理和复习”课后朗读单作业设计如下。

“表内乘法(一)整理和复习”朗读单

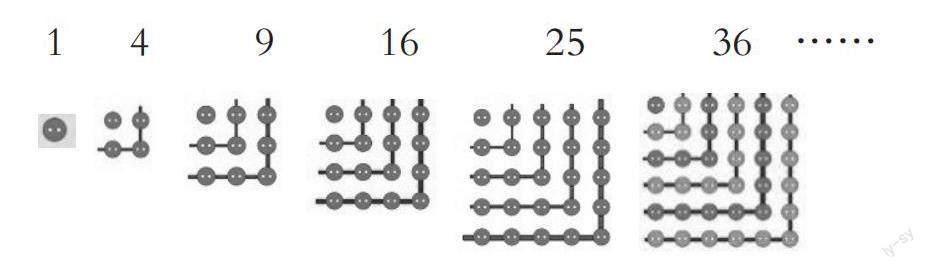

在整理1~6的乘法口诀中,我发现表格内共有21句口诀。只能写出36道乘法算式,因为其中有6句口诀只能写出一道乘法算式:

一一得一 二二得四 三三得九 四四十六 五五二十五 六六三十六

1×1=1 2×2=4 3×3=9 4×4=16 5×5=25 6×6=36

我还发现这6句乘法口诀的乘积可以写出一个有趣的数列:

1 4 9 16 25 36 ……

我猜36后面应该填( )。

【设计理念】《义务教育数学课程标准(2022年版)》中核心素养“数感”的主要表现和内涵是:数感是形成抽象能力的经验基础。建立数感有助于理解数的意义和数量关系,初步感受数学表达的简洁与精确,增强好奇心,培养学习数学的兴趣。数列是提高学生数学学习兴趣的一个很好的学习内容,通过整理复习,发现有趣数列,感悟数形结合的魅力,培养数感意识。

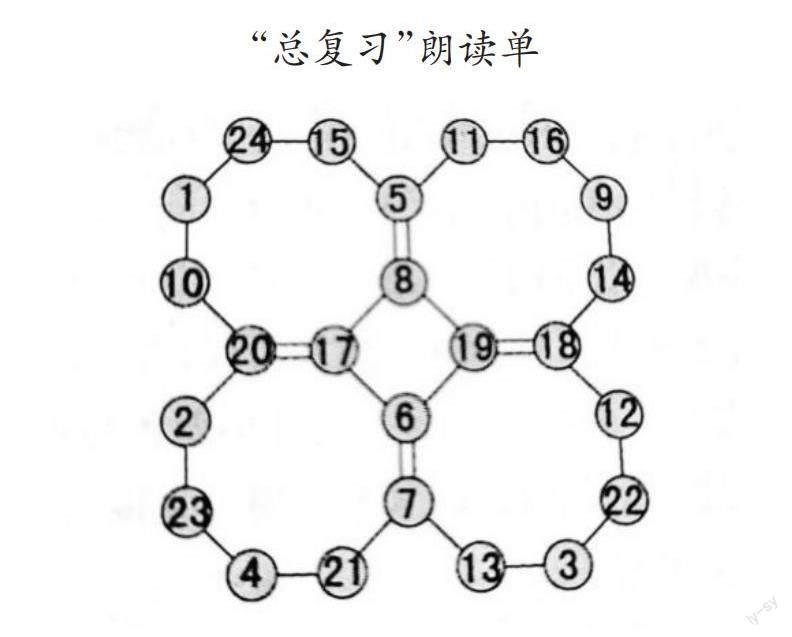

2.朗读相关史料,领悟中华民族独特的数学智慧,增强民族自豪感,提高数学文化素养。例如,二年级上册第100页第九单元第一课时“总复习”课后朗读单作业设计如下。

你知道吗?在我国古代的数学书上曾经有这样一个图形,它表示的是与计算有关的内容,它像两个8靠在一起,古人叫它“聚8图”。

图上的24个小圆中,填写着1~24的所有数,每个大圆上的8个数加起来正好是100。

【设计理念】我国数学文化源远流长,我们可以根据不同的教学内容呈现相关史料,帮助学生感受数学文化,领悟中华民族独特的数学智慧,从而增强学生的文化自信、爱国情怀、民族自豪感。

我们设计数学朗读单,初心就是紧扣书本,关注数学本质。让学生在朗读的过程中学习知识,理解算法算理,发现数学规律,拓宽解题思路,领悟数学魅力,提升数学核心素养。

(作者单位:南昌师范附属实验小学红谷滩分校)