《新唐书·吐蕃传》“南诏兵生擒论莽热”事件勘误

——兼论8世纪唐诏关系的变迁

陈 星 宇

(江苏第二师范学院马克思主义学院, 江苏南京 211200)

唐贞元十七年(公元801年)的维州之战,是唐朝与吐蕃之间的一次大规模作战,剑南西川节度使韦皋联合南诏大破吐蕃军队,不仅歼灭了剑南地区吐蕃的有生力量,也减轻了北线京师的军事压力,此战后唐与吐蕃的大规模冲突暂时告一段落,为821年的长庆会盟奠定了基础,因此学者王吉林称维州之战具有“决定性战争”的性质(1)参见王吉林:《唐代南诏与李唐关系之研究》,台北:台湾黎明文化事业公司,1976年版,第323页。。在这场战役中,吐蕃内大相论莽热被生擒,而史料对生擒论莽热这一事件却有着不同的记载,或曰为南诏兵所俘,或曰为唐军所俘。这一问题目前尚未被史学界所关注,岑仲勉先生的《通鉴隋唐纪比事质疑》仅是发现《旧唐书·韦皋传》对战役时间的记载有误(2)关于维州之战的时间,《资治通鉴》记于贞元十八年正月条,《旧唐书·韦皋传》则是贞元十八年十月“献论莽热于朝”,岑仲勉先生在《通鉴隋唐纪比事质疑》中认为《通鉴考异》所引《实录》,正月可信,十月为误。事实上贞元十八年正月亦只是遣使献俘的时间,战役当在贞元十七年底已结束。参阅董文阳:《西川镇与唐后期对蕃战争》,安徽大学2016年硕士学位论文。,未能发现生擒论莽热是哪一方军队所为。王忠先生的《新唐书吐蕃传笺证》虽引用了大量其他史料对《新唐书》所载的吐蕃史进行了考证和辨伪,但在维州之战战况的考究上亦未能发现此问题(3)参阅王忠:《新唐书吐蕃传笺证》,北京:科学出版社,1958年版。。论莽热是唐蕃战争中吐蕃被俘的最高职务(4)据《新唐书·吐蕃传》记载,论莽热非其名讳,而是官衔,即内大相,为九大尚论之一,同时兼任东境五道节度使,位高权重。参阅朱悦梅:《吐蕃东境(鄙)五道节度使研究》,《中国边疆史地研究》,2014年第1期。,该战果意义重大,理清哪方军队生擒论莽热的问题,对研究唐朝、南诏和吐蕃关系史有着重要的价值。

一、《新唐书·吐蕃传》对南诏兵生擒论莽热的记载的可信度较低

维州之战是韦皋为拔除吐蕃在唐诏边界设立的各军事据点而进行的,战役分为两个阶段:第一阶段韦皋使用了兵分多路、四面出击的战术,并联合南诏军队,扫清了吐蕃百余座堡垒城栅,击溃了剑南地区的吐蕃守军。第二阶段唐军各部包围了战略要地维州城,迫使吐蕃派遣论莽热率援军前来解围,最终通过围点打援的战术将这支援军歼灭[1],俘虏了统帅论莽热。

范文澜先生的《中国通史》(第四册)中称述“韦皋与异牟寻合力,大破吐蕃军。南诏生擒吐蕃军统帅论莽热,大有俘获,向朝廷献论莽热”[2]116。南诏王异牟寻在配合韦皋攻打维州的行动中,确实俘掠了数量可观的吐蕃军民以及附属于吐蕃的部落民众,可谓“大有俘获”,这在韦皋上奏的《破吐蕃露布》中也得到了承认[3]4267,4268,然而《旧唐书》《新唐书》《资治通鉴》等各类史料记载却有明显的差异,有唐军擒获和南诏兵擒获的不同的说法。南诏兵是否擒获了论莽热,确实值得辨析。

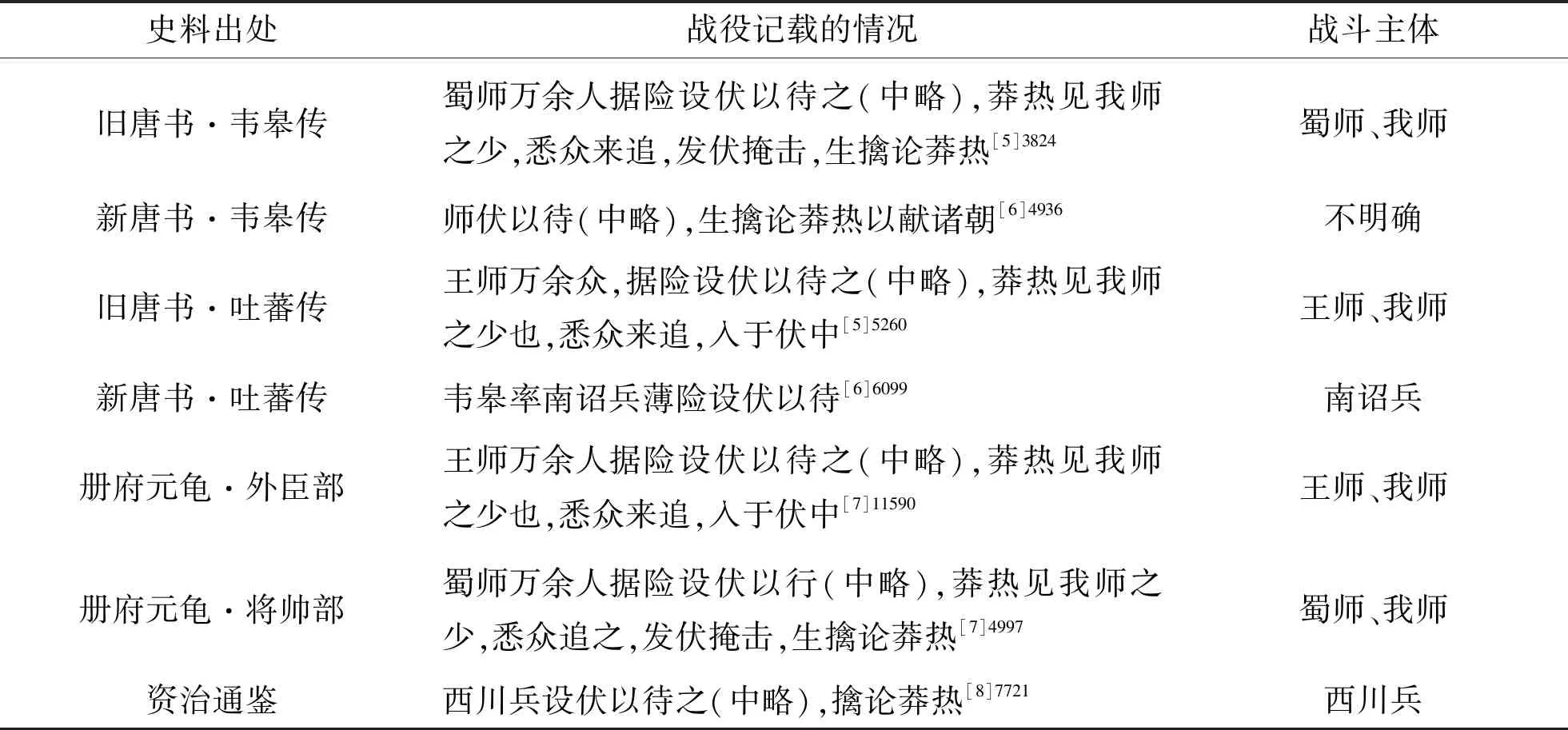

明代杨慎已经注意到了该问题,在其著作《南诏野史》中称“皋督诸将与王(异牟寻)会,陈兵深入,拔木波城。前后凡克城七,焚堡百五十所,斩获无算,生擒论莽热,献于唐”[4]19。文中虽然提及韦皋为战役的发起者,分遣诸将,与南诏王异牟寻合兵,但“生擒论莽热,献于唐”一语前却省去主语,以至于无法判断擒住论莽热的是哪方,当是杨慎在撰书时受到各类史料不同记载的影响,尚不能判断其正确性,而采取了这一比较笼统的方式。记载维州之战论莽热被擒的史料如表1所示:

表1 史料对生擒论莽热史实的记载

据表1可知,仅有《新唐书·吐蕃传》一文记载“韦皋率南诏兵薄险设伏以待”,意为韦皋指挥南诏兵作战并擒住论莽热。《新唐书·韦皋传》只载“师伏以待”,具体未明说。《旧唐书》和《册府元龟》虽多次提及韦皋所指挥的是“王师”“蜀师”或“我师”(即唐军),对战役过程的描述较详细,但记载却高度相似,可能是出于同一史源或直接摘录。《册府元龟》基本引用正史等实录,各类野史均弃之不用,可信度极高,《新唐书》在修撰过程中却收录了大量的民间的琐言碎事[9]316,甚至连司马光在修编《资治通鉴》时也“悉据旧史,于新书无取焉”“不堪取欧、宋”[10]593。因此南诏兵生擒之说显然是一条孤证。

此外,若论莽热真为南诏兵所擒,当为大功一件,新旧《唐书》的《南蛮传》竟然都不载此事,只说南诏“俘获最多”[6]6278,而韦皋虽然屡次上奏朝廷表彰异牟寻的功绩,如铁桥之战南诏军降服吐蕃十余万民众的重大战果[5]5283,但也始终没有提及生擒论莽热的功劳,只在《破吐蕃露布》中说“乌蛮挠其腹心”[3]4268,这是难以解释的。《资治通鉴》直接载是西川兵所为,鉴于司马光能查阅现已失传隋唐文献,《资治通鉴考异》多次引用《唐实录》进行补充和辨伪工作,所以该书具有极高的参考价值。故《新唐书·吐蕃传》中的“韦皋率南诏兵薄险设伏以待”很可能是一句衍文,南诏兵当为西川兵之误。

二、南诏行军路线未到达维州战场

除了分析史料对维州之战参战军队的记载外,理清各部的行军路线也是解决该问题的关键所在,因此重点在于查明南诏军是否跟随唐军行进至维州城下。贞元十七年(公元801年)七月,吐蕃进攻盐州、灵州,杀死麟州刺史郭锋,对京师长安造成巨大的威胁,为配合北线的作战,减轻长安的压力,韦皋采取“围魏救赵”的方式,在成都西山以外开辟新战场,主动向吐蕃各据点展开进攻,各部配置以《旧唐书·吐蕃传》记载最为详细,具体如下:

皋遂命镇静军兵马使陈洎等统兵三万余人出三奇路,威戎军使崔尧臣率兵一千出龙溪石门路南,维保二州兵马使仇冕、保霸两州刺史懂振等率兵二千进逼吐蕃维州城中,北路兵马使邢玼并诸州刺史董怀愕率兵四千进攻栖鸡、老翁等城,都将高倜、王英俊等率兵二千进逼故松州,陇东路兵马使元噟并诸将郝宗等复分兵八千出南道雅、邛、黎、巂等路[5]5260。

这是唐军主要的兵力配置,其中只有仇勉、董振率领的两千人马是进攻维州的,而另有几支唐军向剑南南部行动与南诏军队联合,负责拔除南诏境内的吐蕃军事据点:

黎州经略使王有道率三部落郝金信等二千过大渡河深入吐蕃界,巂州经略使陈孝阳与行营兵马使何大海、韦义等及磨些蛮三部落主苴那时率兵四千进攻昆明、诺济城[5]5260。

《新唐书·南蛮传》载:“皋督诸将分道出,或自西山,或由平夷,或下陇陀和、石门,或径神川、纳川,与南诏会。”[6]6278《册府元龟》亦载:“陈洎为镇静军使,剑南节度使韦皋遣洎等进兵攻吐蕃维州北。”[7]4997显然,在维州城下设伏的是陈洎等部唐军,而仅有南下神川、纳川的唐军与南诏会合,其中磨些蛮是原居于铁桥的乌蛮部落,后被南诏所征服[6]6275,在贞元十七年时已受南诏的统治,所以与唐军会合的南诏军即是磨些蛮三部落主苴那时所部,双方联合进攻进攻昆明、诺济城。昆明城(今四川盐源)“在东泸之西,去龙口十六日程。(中略)又西北至铁桥东城。至松外已东,边近泸水,并磨些种落所居之地”[11]234,位于四川南部,而维州(今四川理县)地处成都西北,远离南诏之境,与昆明城隔有雅州、黎州、巂州等州县,两地直线距离将近四百公里[12]65,66,且为青藏高原的东部边缘,有高原、山地、河流阻隔,地形崎岖复杂,难以快速到达,因此在战役的第一阶段南诏兵并无进攻维州的计划,也没有在维州城附近活动的可能。

自韦皋出兵的四个月中,唐军“拔其七城、五军镇,受降三千户,生擒六千余人,斩首一万余级,遂围维州”[5]5260。维州地势险要,“州南抵江阳岷山,西北望陇山,一面崖,三涯江,虏号无忧城,为西南要扞”[6]6104,是剑南地区的战略要地,如果维州丢失,意味着吐蕃将在该地区无险可守,赞普被迫撤回进攻灵、朔的军队,派遣论莽热率援军南下解围,战役进入了第二阶段。因维州“雉堞高俊峻,冲临难及于云霄,鸟径曲盘,猛士多糜于礌石”[5]4524,一时难以攻克,为避免造成重大伤亡,韦皋放弃了强攻的方式,改为围点打援,“王师万余众,据险设伏以待之,先以千人挑战,莽热见我师之少也,悉众来追,入于伏中,诸将四面疾击,遂擒莽热”[5]5260,5261“虏众十万,歼夷者半”[7]4997。

但是维州和昆明未最终没能攻克,“莫展公输之巧,空擒莽热而还”[5]4524。从“诸将四面疾击”可知韦皋为歼灭论莽热援军,已调集了多支队伍前来,陈洎已出三奇路与原先进攻维州的仇勉、董振一路人马会师,但“吐蕃盛屯昆明、神川、纳川自守”[6]6278,可见维州战事结束时昆明城却仍然在作战状态,围攻昆明的南诏兵没有转攻维州的可能。不过考虑到自贞元十五年(799)起,异牟寻开始向韦皋“纳质”[6]6276,即派遣贵族大臣子弟赴唐学习唐朝先进的制度文化,但这些质子人数最多时也不过千余人,虽然不排除部分南诏子弟随军参与此战,但稀少的人数不足以组建起一支生力军,也不是作战的主力。

综上所述,韦皋分兵多路出击吐蕃,在第一阶段仅有仇勉、董振二千人马进攻维州,其中南诏部落与唐军陈孝阳、何大海、韦义四千人联合进攻昆明、诺济,未在维州战场出现,当唐军击溃剑南地区的吐蕃军后,论莽热援军前来维州解围,韦皋又集结包括主力陈洎在内的各路唐军在维州城下设伏,南诏兵继续在昆明等地与守军作战,最终歼灭敌军并生擒论莽热的是唐朝西川军队,而非南诏兵,纵然可能有部分南诏贵族子弟跟随韦皋参加战斗,但数量较少,在战场上无法起到决定性作用,因而“南诏兵生擒论莽热”的说法不能成立。

三、《新唐书·吐蕃传》错误实为唐诏关系变迁的缩影

虽说《新唐书·吐蕃传》“韦皋率南诏兵薄险设伏以待”该条可信度较低,但纵观8世纪唐朝与南诏、吐蕃的关系史,不难发现此条错误的记载也绝非偶然,面对吐蕃的军事压力,唐朝曾采取了和南诏以达到“断吐蕃右臂”的外交政策,而南诏的对外战略先后经历了“附唐抗蕃—附蕃抗唐—附唐抗蕃”的过程,即唐军在维州之战中能够取胜,很大程度上是南诏与唐朝结盟,使战略天平向唐朝倾斜的结果。

南诏是8世纪中期兴起于云贵高原的民族政权,云南洱海周边原先部落林立,其中较大的政权有6个,统称为“六诏”,其中蒙舍诏位于诸部最南方,因而又名南诏。永徽初年,蒙舍诏首领细奴逻接受唐高宗的册封,便归附唐朝,此后该部在与其他五诏作战时始终受到唐朝的支持,逐渐发展起来。唐朝册封南诏则是希望起到制衡的作用,有唐一代,吐蕃始终是唐朝的头号大敌,曾在青海、西域战场上多次与唐军角逐,争夺河西九曲、安西四镇等地,唐军为了守卫这些地区不被侵占,亦付出了惨重的代价。

然而在开元二十六年(公元738年)蒙舍诏统一“六诏”之后日益强大,反而成为一股强大的离心力量,这种情况对唐朝是非常不利的。于是唐诏矛盾日益激化,最终在“张虔陀事件”的导火索下双方爆发了天宝战争,两次战争唐军均战败,伤亡多达二十万,南诏也放弃了归附唐朝的政策,转而向吐蕃求援,“归命吐蕃,云南非唐有也”[8]7026。天宝战争对西南局势产生了逆转性的影响,“唐诏联盟”由此变成了“蕃诏联盟”,吐蕃与南诏联合侵扰唐朝边境,南诏先后夺取了姚州、巂州等地,吐蕃也趁乱占据了松、维、保三州,对唐朝西南边疆造成巨大的威胁。

安史之乱后吐蕃加快了入侵边境的频率,南诏也为其提供合格的兵源,“广德、建中间,吐蕃再饮马岷江,常以南诏为前锋,操寻倍之戟,且战且进,蜀兵折刃吞镞,不能毙一戎。戎兵日深,疫死者众,自度不能留,辄引去。蜀人语曰:‘西戎尚可,南蛮残我’”[6]6027,南诏的参与解决了吐蕃人在高原之外作战时畏热、易染瘟疫的不利因素[13],从蜀人的“西戎尚可,南蛮残我”一语中可看出南诏军队表现出了比吐蕃更大的破坏力,唐军在西南的防线在“蕃诏联盟”前几乎彻底崩溃,从此一蹶不振,陷入了被动挨打的不利局面[14]157。

但在长期的战争中南诏被吐蕃所控制,征收沉重的赋役,使南诏苦不堪言,而唐朝在安史之乱后国力衰弱,在同吐蕃的对抗中处于守势,李泌亦向唐德宗提出了和南诏、抗吐蕃的政策,以达到“断吐蕃右臂”的目的,双方开始有了再度合作的共同利益所在。大历十四年(公元779年)十月,吐蕃再度大举攻唐,并联合南诏由西川南部出兵,企图夺取成都,但被唐将李晟、曲环率领的援兵击溃,吐蕃、南诏联军损失惨重[6]6272,赞普恼怒,杀死了向导,并迁怒南诏,把南诏首领异牟寻的头衔由“赞普钟”降为日东王,意为将南诏的兄弟之国地位改为君臣关系,异牟寻因此有归唐之意,但还没有公开与吐蕃决裂。

贞元四年(公元785年)韦皋任剑南西川节度使后开始积极展开对南诏及诸蛮的招抚事项,南诏也暗中响应,“苴乌星、虏望等归化,微闻异牟寻之意,因令蛮寓书于牟寻,且招怀之”[5]5282,双方结束了30多年的对抗,开始了新的合作,同时南诏与吐蕃的关系则日益恶化。唐诏关系的缓和很快显现出有利的一面,原先唐军对吐蕃的劣势逐渐扭转。

贞元十年(公元794年),异牟寻趁吐蕃向南诏借兵之际,公开与吐蕃决裂,与韦皋合兵袭击了神川铁桥,拔除了吐蕃监视南诏的军事据点,大破10余万众[6]6098,6099,吐蕃在西南的军事力量遭到重创,同年唐与南诏在点苍山会盟,双方正式结为军事同盟,实现了“断吐蕃右臂”的计划,韦皋甚至在南诏境内驻兵,形成掎角之势。此后西川唐军对吐蕃屡屡得胜,贞元十三年(公元797年)收复了安史之乱时期沦陷的巂州之地[6]1083,吐蕃的多次反扑也被唐与南诏联合粉碎。贞元十七年(公元801年)春,唐军又深入南诏境内拔除残存的吐蕃据点,获得重大战果,“康、黑衣大食及吐蕃酋长皆降,获甲二万首”[6]6277。

由于吐蕃屡次败于唐诏联盟,长期未有充足的虏获,国内局势开始不稳,吐蕃统治者为了转移国内矛盾,贞元十七年对唐朝关内道发起了一次大规模的进攻,以做垂死挣扎之举,于是如前文所述,这场具有战略意义的大决战在维州城下展开了。

吐蕃军队在维州失利后,对唐朝边境的进攻频率明显降低,直至821年双方举行了长庆会盟。正如陈寅恪先生在《外族盛衰之连环性及外患与内政之关系》中所言:“夫中国与吐蕃外族交互之复杂环境,而非中国与吐蕃一族单纯之关系,故唐室君臣对于吐蕃施行之策略亦即利用此诸族相互之关系”“贞元十七年之大破吐蕃,乃略收包围环攻之效着。而吐蕃与中亚及大食之关系,又韦南康以南诏制吐蕃之得策。”[15]133,134维州之战是唐朝与吐蕃间具有战略意义的大决战,而此役的获胜正是唐朝“争取南诏、孤立吐蕃”政策的最终结果,正因南诏在唐军抗击吐蕃的战事中发挥了至关重要的作用,《新唐书·吐蕃传》的修编者在撰写维州之战的内容时误载,出现了“南诏兵”的衍文,该错误实际上是8世纪唐诏关系变迁的缩影。

四、结语

论莽热为唐军所擒获,而非南诏兵,“南诏兵生擒论莽热”仅出于《新唐书·吐蕃传》,不能被其他史料所佐证,且南诏军队也未达到维州城下,仅在南线配合唐军发动攻势,因而这是《新唐书》记载的错误,又为后世学者所引用,须当澄清。但在公元8世纪后期南诏在唐与吐蕃的关系中确实扮演着重要的角色,形同双方战略天平上的法码,先后经历了“附唐抗蕃—附蕃抗唐—附唐抗蕃”的阶段,每一次南诏依附对象的改变都将引起唐朝、吐蕃战略局势的重大变化。尤其是点苍山之盟后南诏第二次附唐,直接起到了“断吐蕃右臂”的功用,使得唐军在西川战场上由被动变为主动,因而撰史者在修编《新唐书》相应内容时产生了谬误,但在这个错误记载的背后,实际隐藏着8世纪下半叶唐朝与南诏、吐蕃之间关系的变迁与影响的重大历史问题。

——常衮与建州茶业无关