遗产旅游地张家界生态脆弱性评价及障碍因素分析

陈文灏,贺小荣

(湖南师范大学旅游学院,湖南 长沙 410081)

处理好旅游发展与遗产保护间的矛盾是大部分世界遗产地面临的难题[1].旅游发展进程加快伴随着大量旅游活动的开展,给遗产地及其周边地带的生态环境和自然景观带来严重威胁,尤其是将具有独特地形地貌与自然风光的自然遗产作为核心旅游资源的遗产旅游地,在面对外部因素干扰下暴露出来的生态脆弱性愈发明显,甚至对自然遗产资源本身造成威胁.因此,为了在保护遗产旅游地生态环境的同时又能够保障旅游地经济效益,需要通过衡量现有遗产旅游地生态脆弱性水平,并分析其相关影响因素.

人类活动的不断加剧以及一系列生态环境问题的涌现致使生态系统正遭受巨大威胁,生态脆弱性问题的日益凸显也让有关生态脆弱性的研究逐渐成为全球变化与可持续发展研究中的热点[2].近年来,学者们对生态脆弱性评价展开了丰富研究,为客观认识区域生态脆弱性积累了经验,如针对评价模型方面,形成了PSR 模型[3]、VSD 模型[4]、SRP[5]模型等;在针对评价方法层面,囊括了主成分分析法[6]、层次分析法[7]、熵值法[8]等;针对研究对象方面,当前关于生态脆弱性研究区多集中于自然条件较差或人为干扰剧烈的区域,如黄土高原[9]、干旱区[10]、喀斯特地貌[7]等,而近年来伴随着旅游产业的快速发展,游客大量涌入及不文明的旅游行为致使环境质量下降且生态系统遭到破坏[11],部分学者开始关注旅游目的地的生态脆弱性问题,如李伯华等[12]以大南岳旅游圈为研究区域,从暴露性、敏感性和适应能力3个维度对其生态脆弱性进行评价;XIN Ma等[13]构建了“暴露(E)-敏感性(S)-适应能力(A)”框架,通过耦合协调度模型对岛屿旅游地的生态脆弱性进行评估,也有学者紧跟政策导向,着眼于乡村旅游地,如林明水等[6]采用空间主成分分析法测算福建省内乡村旅游扶贫重点村的生态脆弱性指数.

可见,目前旅游地生态脆弱性研究已得到部分学者的关注,但以自然遗产资源为支柱的旅游地生态脆弱性研究依旧匮乏.因此本研究以典型的遗产旅游地张家界为对象,基于“暴露度(V)-敏感度(S)-适应能力(D)”模型框架,采用指示人为干扰、自然压力、社会经济发展水平等状况的22个指标因子,结合熵值法系统评估张家界的生态脆弱性,并运用障碍度模型分析影响其生态脆弱性的障碍因子,以期为该地区进一步的区域生态系统保护和旅游发展管理提供理论参考.

1 研究设计

1.1 研究区域概况

张家界市(28°52′~29°48′N、109°40′~111°20′E)位于湖南省西北部,地处湘鄂渝3省交界的武陵山区腹地.该区域属中亚热带山原型季风性湿润气候,年均气温17℃,1月平均气温5.1℃,7月平均气温28℃,年降水量1400 mm(图1a).区域内地势西北高、东南低,1000 m以上海拔山脉主要集中于西北部.土地利用类型以林地为主,面积占比68.1%,其次是耕地和草地,分别占比27%和3.38%(图1b),水体、湿地和建设用地仅占研究区总面积的1.45%,其他均属于未利用土地.

图1 张家界市海拔与2010年土地利用空间分布示意

纵观当代张家界社会发展变迁,自1982年中国第一个国家森林公园——张家界市国家森林公园设立以来,再到1992年被列入世界自然遗产名录,在旅游业发展的助力下,张家界市从一个交通闭塞、生产生活方式落后的偏远山区逐渐成为世界知名旅游城市[14].张家界市社会发展经历了由农林经济主导到旅游经济主导的转变,旅游发展引起与外界高密度的人流、物流、信息流、资金流等要素往来,致使其生态系统所面临的环境和社会压力发生了翻天覆地的变化.可见,张家界具有良好的生态环境基础,但随着旅游业的快速发展与旅游规模的急速膨胀,其良性生态环境逐渐开始改变.在此背景下,以张家界市为研究区来探讨遗产旅游地生态脆弱性具有较强的典型性和代表性.

1.2 生态脆弱性评价指标体系构建

构建评价模型与评价方法相结合是现代生态脆弱性研究的基本手段[7].伴随着脆弱性内涵的延伸,评价模型不断丰富完善,其中Polsky 等受美国公共空间计划整合框架启示,发展了基于“暴露-敏感-适应”的VSD(Vulnerability Scoping Diagram)评价模型[15],将生态脆弱性划分为暴露度、敏感性和适应能力3 个维度.

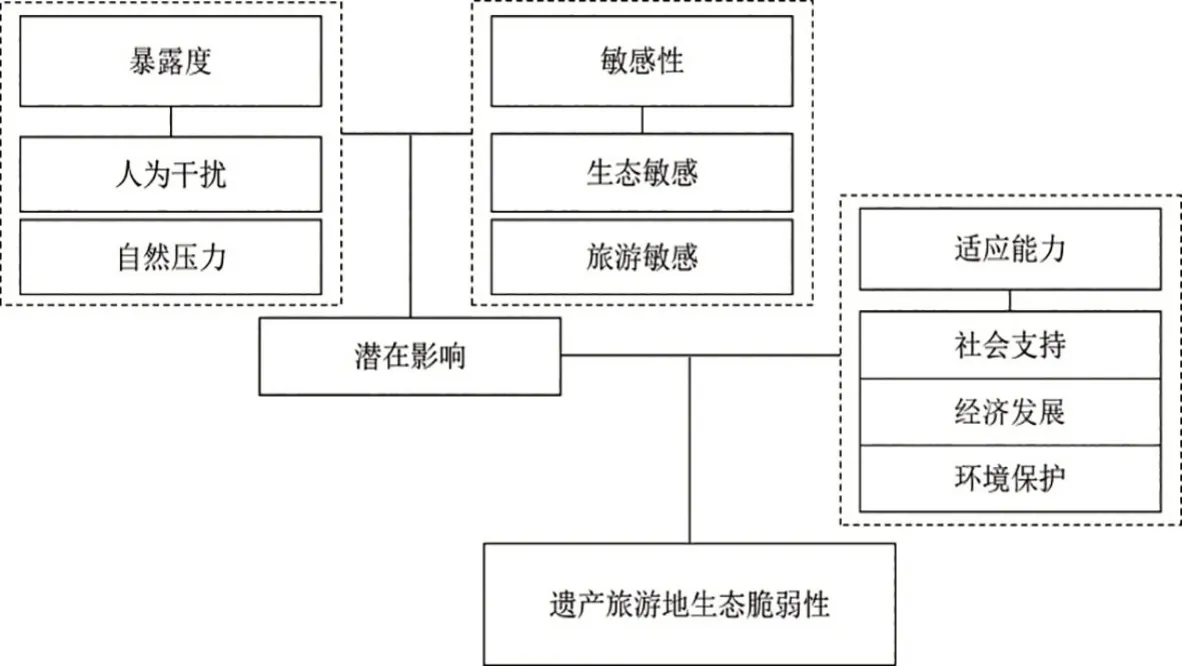

暴露度是指系统所受环境和社会压力或冲击的程度,是反映受外界干扰或胁迫程度的参数[16-17].如图2所示,暴露度由人为干扰和自然压力两部分组成,原因如下:第一,全球变暖加剧、极端天气频发、生物多样性丧失、生态环境退化对人类的生存发展和社会、经济可持续发展产生了严重威胁[18],其中极端天气气候事件所引起的一系列气象气候灾害对旅游业也产生巨大的影响[19];第二,人类活动对生态环境的影响随时间推移逐渐加强[20],人为干扰等因素成为影响生态脆弱性的重要原因.

图2 遗产旅游地生态脆弱性概念框架

敏感性是指暴露单元易受到胁迫影响的程度,敏感性取决于暴露的类型及其系统特征,与系统被破坏的临界条件相关.面对内部或外部的胁迫和干扰,敏感性程度越高的地区,其受损程度及受损可能性将会更大,生态脆弱性则更高[21].如图2所示,研究将生态敏感作为生态系统敏感性的内部干扰,同时考虑到张家界以旅游产业为主导,因此将旅游敏感性作为外部干扰.

适应能力是指人类和自然系统能够适应和处理胁迫,以及能够从胁迫造成的后果中恢复的能力.适应能力是一种可调节且可改变的潜在状态参数,在人为干预或适应性管理之下能够得到提升[22-23].如图2 所示,适应能力由社会支持、经济发展和环境保护组成,这些要素反映当地对于生态环境保护投入的基础、实力和意愿.

研究基于VSD模型并借鉴已有研究成果[7,13,24-25],在重点考量张家界市社会经济状况、生态环境状况等相关因素的基础上,遵循科学性、系统性及可获得性等原则,共遴选22项指标因子(表1)对典型遗产旅游地张家界市生态脆弱性进行测度.指标指向为“+”表示该项目指标越高,脆弱性越高;为“-”表示该项目指标越低,脆弱性越高.

表1 遗产旅游地生态脆弱性评价指标体系

1.3 数据来源

研究主要采用了Landsat 卫星影像数据、数字高程模型数据(DEM)、气象数据、社会经济统计数据和其他数据.卫星影像数据和数字高程模型数据(DEM)来源于中国科学院地理科学与资源研究所(https://www.resdc.cn/Default.aspx)和Globalland30(http://www.globallandcover.com/).社会经济统计数据资料主要来源于《湖南省统计年鉴(2010-2020)》、张家界市国民经济与社会发展公报、湖南省水资源公报、湖南省环境质量公报以及相关网络资料和历史文献,其中气候相关的数据来源于国家气象科学数据共享服务平台.

1.4 生态脆弱性指标数据标准化

为了消除各指标数据量纲不一致的影响,本研究采用极差标准化方法[23-24],对所有脆弱性评价指标的原始数据进行标准化处理.考虑到生态脆弱性评价正负相关指标的影响作用不同,采取了不同的标准化处理方法,具体计算公式如下:

式中:Ii和Xi分别表示某一评价指标原始数据和标准化后的数据;Imin和Imax表示该评价指标的最小值和最大值;Xi值越大,说明该指标对生态脆弱性影响越显著,反之则越小.

1.5 生态脆弱性评估模型

目前定义各指标因子权重主要分为主观(如专家打分法)和客观(如主成分分析法)两种方法,其中专家打分法和层次分析法等受主观性影响较大,容易影响判断结果的客观性和科学性,因此研究采用客观赋权法中的熵值法,通过信息熵原理确定权重,能够客观准确地分析评价单元.

在研究中暴露度是促使生态系统趋于脆弱状态的外在原因,系统自身的敏感性是扰动和胁迫因子致使生态系统趋于脆弱状态的内在诱因,适应能力则是指生态环境系统在扰动和胁迫的状态下,减缓脆弱性的潜在恢复力[25].采用公式(3)和(4)计算生态脆弱性[24]:

式中:PI表示潜在影响指数;EVI表示生态脆弱性;Ie表示暴露度指数;Is表示敏感性指数;Iac表示适应能力指数.其中,暴露度指数、敏感性指数和适应能力指数通过对各项指标进行加权求和计算获得,见公式(5):

式中:I为子目标,包括暴露度(Ie)、敏感性(Is)和适应能力(Iac);Wi表示各指标的权重;Ci表示各指标的评价值.

1.6 障碍度模型

为更有效地分析研究区生态脆弱性状况,强化对影响生态脆弱性行为以及相关政策的调控,构建了障碍度模型以探析影响研究区生态脆弱性的障碍因素,见公式(6)和(7):

式中:Oj表示指标偏离度(单因素指标评估值与100%的差值),Fj表示因子贡献度,Vj表示指标障碍度指数,U表示准则层障碍度指数.

1.7 生态脆弱性等级划分

研究参照蒙吉军、Mujabar等[26-27]的研究结果,根据生态脆弱性综合评价得分由低到高依次为微度脆弱、轻度脆弱、中度脆弱、重度脆弱和严重脆弱5个等级,并结合研究区实际情况,将脆弱性各因子得分赋值为0~1,其脆弱性最终计算结果将分布在0~1的连续范围(见表2)[28].

表2 生态脆弱性等级分级

2 遗产旅游地生态脆弱性评价

2.1 遗产旅游地生态脆弱性空间维度评价

研究根据指标权重,结合上述公式计算求得2009年至2019年遗产旅游地张家界的生态脆弱性,图3总结了张家界市各区县在研究期内其生态脆弱性标准化值的空间格局变化.结果表明,张家界市各区县的生态脆弱性从总体上呈现出西北低、东南高的特征.其中2009年张家界大部分地区的生态脆弱性属于轻度脆弱,仅有慈利县被划分进中度脆弱等级(图3a).从2009年到2014年,张家界市生态脆弱性在空间上呈现出东南高、西北低的特征,武陵源区、桑植县和慈利县的脆弱性等级保持稳定,而永定区则由轻度脆弱转变为中度脆弱,该期间内张家界市的生态脆弱性出现了缓慢上升趋势(图3b).从2014年至2019年,张家界市生态脆弱性在空间上依旧保持着东南高、西北低的特征,其中永定区的生态脆弱性发生了大幅度变化,从中度脆弱转变为重度脆弱,而武陵源区、桑植县和慈利县的脆弱性等级依旧保持不变(图3c).总体而言,永定区在研究期内其生态脆弱性相较于其他3个区县展现出较为显著的上升.

图3 遗产旅游地生态脆弱性空间变化

2.2 遗产旅游地生态脆弱性时序维度评价

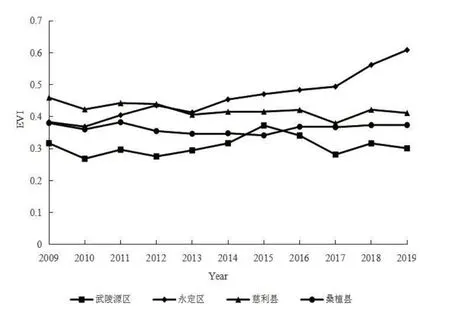

图4 反映了张家界各区县生态脆弱性的时序变化特征.结果表明,武陵源区生态脆弱性从2009 年的0.3168 转变到2019年的0.3011,总体上呈现出轻微的变化幅度并带有下降的发展趋势,始终保持着轻度脆弱等级;桑植县生态脆弱性从2009年的0.3803转变为2019年的0.3739,其变化幅度同样较小并存在轻微下降的趋势,保持着轻度脆弱等级;慈利县生态脆弱性从2009年的0.4596转变为2019年的0.4116,虽然从整体上始终处在中度脆弱等级,但相较于武陵源区和桑植县其展现出较大幅度的下降发展态势,说明该地区的生态环境在一定程度上得以改善;永定区生态脆弱性从2009年的0.3833 上升为2019 年的0.6088,相比于前3 者它表现出更为显著的上升变化趋势,其脆弱性等级逐步从轻度脆弱转变为中度脆弱最后变为重度脆弱,这表明需要给予当地生态环境状况更多的关注.

图4 遗产旅游地生态脆弱性时间变化

3 遗产旅游地生态脆弱性障碍因子分析

3.1 准则层障碍因子分析

基于上述评价,按照障碍度模型对2009~2019年遗产旅游地张家界市的4个区县准则层障碍因子变化情况(图5)进行诊断.由诊断结果可知,4个区县的生态脆弱性准则层障碍度变化情况各不相同,但整体表现为敏感性障碍>暴露度障碍>适应能力障碍.武陵源区适应能力障碍在研究期内呈现略微上升趋势,敏感性障碍和暴露度障碍表现出“此消彼长”的波动状态,两者总体变化幅度相对较小(图5a).永定区暴露度障碍和适应能力障碍总体呈现出上升趋势,尤其是暴露度障碍表现出较大幅度的上升,成为了该区生态脆弱性的主要障碍因素,这表明人为干扰以及极端气候对永定区的生态脆弱性造成了极大的影响;而敏感性障碍的变化幅度更大,在2018~2019 年期间呈现出断崖式下跌的态势(图5b).桑植县适应能力障碍呈现出缓慢上升的趋势,暴露度障碍和敏感性障碍则是略微波动(图5c).慈利县的暴露度障碍相较于其他3个区县要低得多,在2017年出现了一个较大波动但随后又平稳下来;敏感性障碍总体上表现为下降趋势,而适应能力障碍保持着水平波动(图5d).

图5 2009~2019年遗产旅游地生态脆弱性准则层障碍度

3.2 指标层障碍因子分析

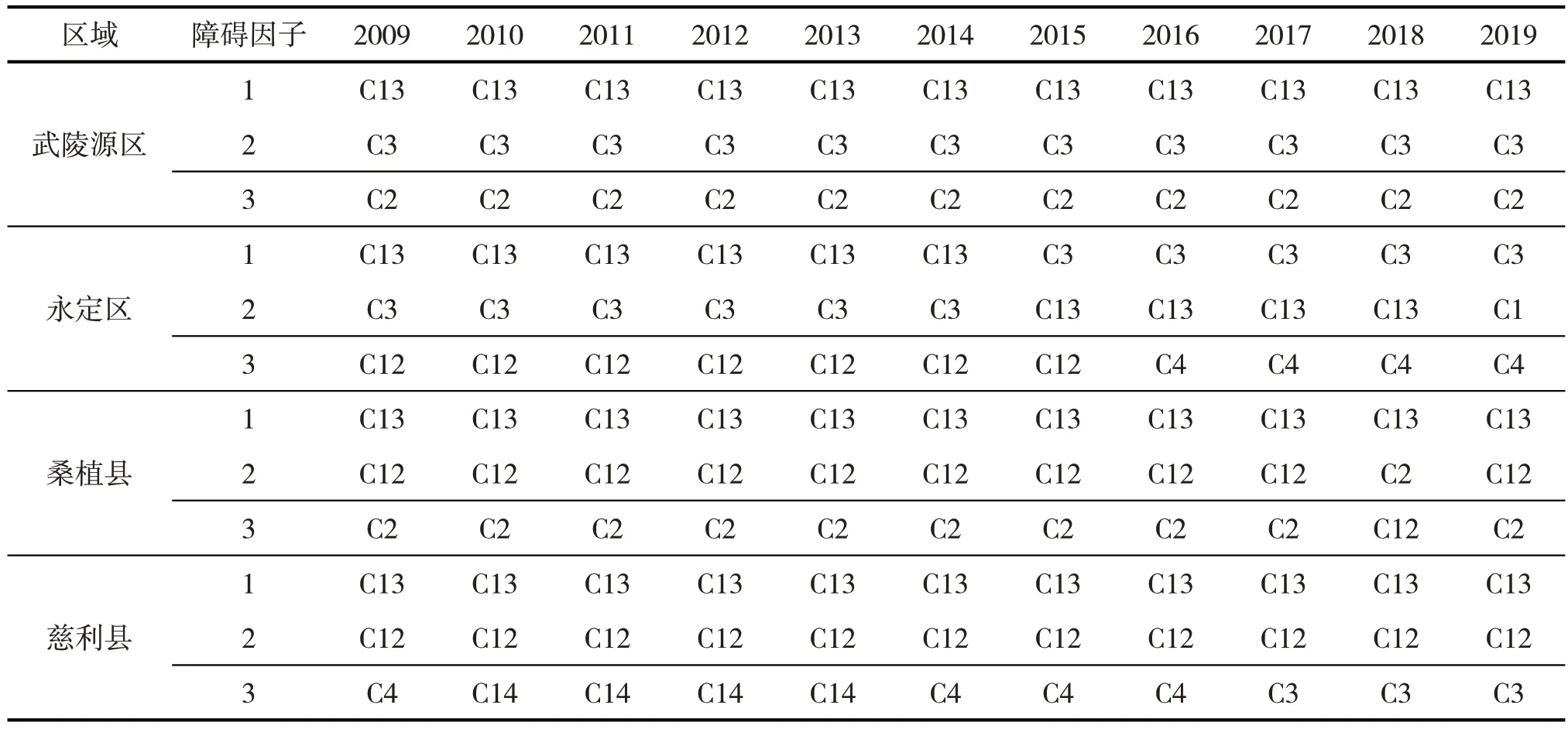

根据指标层因子障碍度的高低,将各区县排名前3位的因子列出(表3).结果表明,从总体上看4个区县在2009~2019年间指标层障碍度存在一定的区位差异,但位于首位的障碍因子均为游客与当地居民比重.武陵源区在2009~2019年间影响生态脆弱性的主要障碍因子是游客与当地居民的比重、万元GDP能耗和人口密度,表明旅游敏感和人为干扰对当地生态脆弱性的影响较大.永定区2009~2014年间影响生态脆弱性的主要因素是游客与当地居民的比重,2015~2019年间转变为万元GDP能耗;第三位的障碍因子是游客接待量,到2016年转变为GDP密度,上述情况反映出永定区经济快速增长下对生态环境的保护有所缺失.影响桑植县生态脆弱性的障碍因子在研究期内主要是游客与当地居民比重、游客接待量、人口密度,表明桑植县缺乏对游客流量和流向的管控,给当地的社会环境造成一定压力.慈利县第一位障碍因子是游客与当地居民的比重,第二位障碍因子是游客接待量,第三位障碍因子波动较大,主要集中在城镇化率、GDP密度和万元GDP能耗,这意味着慈利县在今后需更多地关注旅游给当地生态环境带来的影响,同时要加强绿色经济发展的意识.

表3 2009~2019年遗产旅游地生态脆弱性指标层障碍度

4 总结与讨论

研究基于生态脆弱性评价模型,运用熵值法从空间维度与时序维度对遗产旅游地张家界的生态脆弱性进行探究,同时结合障碍度模型探测影响张家界市生态脆弱性的主要障碍因子,最终得出如下结论:

①从时空结构特征看,张家界市生态脆弱性总体呈现出西北低、东南高的特征,其中武陵源区、桑植县和慈利县的生态脆弱性在研究期内变化幅度微弱且呈现出下降的态势,而永定区则表现出较大幅度的增长变化,其脆弱性等级由轻度脆弱转变为重度脆弱.

②从障碍因子看,影响张家界市生态脆弱性的准则层障碍因子整体表现为敏感性障碍>暴露度障碍>适应能力障碍,其中游客与当地居民比重、游客接待量、万元GDP能耗等指标层障碍因子对研究区生态脆弱性的影响最为显著,因此需要特别关注游客数量变化对当地生态脆弱性所造成的影响.

4.1 遗产旅游地生态脆弱性时空分布特征及其原因

通过上述研究可知,2009~2019年间张家界市各区县的生态脆弱性水平差异较大.伴随时间的推移,永定区和慈利县生态脆弱性总体呈上升趋势,而武陵源区和桑植县在整体上则保持中低水平,该评价结果与杨倩、帅红等人[29]的评价结果一致.在该遗产旅游地中,武陵源区和永定区同样坐拥丰厚自然遗产,具有旅游资源禀赋优势,同时旅游专业化程度较高,但两者的生态脆弱性却存在着截然不同的变化.武陵源区的生态脆弱性在研究区内最低且始终保持轻度脆弱等级,并没有表现出较大幅度的变化,这与XIN Ma等人[13]研究认为旅游地越具吸引力,其生态脆弱性越高的结果相矛盾.原因如下:第一,旅游业属于资源节约型、环境友好型产业[30].旅游活动规模的扩大、旅游专业化程度的提高相较于其他产业而言并不会给生态环境带来较大程度的负面影响.第二,武陵源区以旅游业为主导产业,区内仅有4家规模工业企业,并不会给空气、水质等造成严重的污染问题.反观永定区在研究期内其生态脆弱性呈较大幅度的上升,逐步从轻度脆弱上升为重度脆弱,这是因为永定区在努力建成国内外知名旅游胜地过程中,现代农业和新型工业也在持续壮大和加快发展,“六带一线”农业产业格局的基本形成以及工业企业的累年增加都会给当地生态系统带来更为重荷的负面影响.

4.2 遗产旅游地生态脆弱性主要障碍因子分析

在完成生态脆弱性综合评价后,为进一步找出影响研究区生态脆弱性的重要因素,通常会使用障碍度模型挖掘其主要障碍因子.从上述研究可以看到,游客数量变化对遗产旅游地生态脆弱性所造成的影响需要引起我们特别关注.这是因为游客数量的增加虽然不会迅速地给生态系统造成不利影响,但随着时间的推移,游客的旅游活动行为会对环境造成污染和破坏,大量人口的停留会带来超出以往生产和生活所需资料和能源的消耗,从而导致废水、废气和废渣数量的增加,对旅游区生态环境和资源造成影响[31],如果不加以重视和保护必然会导致当地生态脆弱性等级提高.此外,为了能够满足游客生活及其开展各项活动的需要,旅游地必须添置相应的设施、设备以及购买营业所需的各种物资[32].因此游客接待量的增加在一定程度上能够带动相关产业的发展,而产业规模的扩大又会带来集聚效应,引起各类相关旅游产业集聚,但旅游产业集聚如果缺乏科学统筹和合理规划则难以形成有效规模,还会引起大量资源浪费和环境污染[33],进而造成当地生态脆弱性的增长.

4.3 遗产旅游地可持续旅游发展建议

依据遗产旅游地张家界的基本情况,结合区域发展客观条件后,提出如下建议.第一,旅游发展与环境保护并重.尽管武陵源区旅游产业发展程度较高而生态脆弱性却始终处于较低水平,但游客的大量涌入却是不可忽视的潜在问题.因此环境保护和旅游开发是不可分割的一个整体,在后续的旅游开发与管理过程中需注重与环境相互协调、相互促进、共同发展.第二,贯彻“二十大”精神,着眼文旅融合赋能区域旅游发展.文化是旅游的内核,在未来旅游规划中应当增强对中国传统文化、文化遗产等精神文化产品的创新,借此提高目的地的旅游吸引力,提高和维持相当水平的旅游收入以更好地投入到生态环境保护中,增强适应能力.同时更重要的是能够改变以往重点依靠传统游览观光的经营方式,降低游客旅游方式对生态环境所造成的直接影响.第三,引入新型科技产品,为游客的旅游活动赋予“科技风”味道.运用VR、AR等技术为旅游产品赋能,提高游客对这类产品的兴趣和需求,实现旅游规模扩大的同时旅游效益也能得到提升.此外,游客对旅游科技类产品追求的增加在一定程度上会提高当地第三产业比重,从而降低对生态环境的不利影响.