湖北省中药产业科技创新发展研究

宋勇刚 陆 毅

(1.湖北省科技信息研究院,湖北 武汉 430071;2.黄冈师范学院李时珍中医药学院,湖北 黄冈 438000)

党的十八大以来,党中央作出实施“健康中国”战略的重大决策部署,“健康中国”上升为国家战略。健康产业是“健康中国”建设的五大战略任务之一,它一头连着民生福祉,一头连着经济发展,是典型的朝阳产业、幸福产业、绿色产业,正在成为世界各国国民经济的一个重要支柱产业。大健康产业是经济系统中提供预防、诊断、治疗、康复和缓和性医疗商品和服务的部门的总称,通常包括医药工业、医药商业、医疗服务、保健品、健康保健服务等领域,具有知识密集、技术先进、绿色低碳、前景广阔等特点。据相关数据预测,预计到2030年,中国大健康产业规模将达16万亿,是目前市场的3倍[1]。

中医药是我国各族人民在几千年生产生活实践和与疾病作斗争中逐步形成并不断丰富发展的医学科学,是中华民族的瑰宝,是国家医药卫生事业的重要组成部分,是我国医药卫生体系的特色和优势,对促进生命健康事业发挥着重要作用。近年来,各省高度重视中医药传承创新发展,尤其是大健康产业发展,出台了很多重大政策。

湖北省认真贯彻落实党中央、国务院关于促进中医药传承创新发展的决策部署,2022年中共湖北省委、湖省人民政府部署实施中医药强省建设任务,印发了《关于促进中医药传承创新发展的实施意见》,提出要着力健全“七大体系”,其中包含“科技创新体系”;2022年湖北省中医药工作厅际联席会议办公室印发了《湖北省“十四五”中医药发展规划》,建设高水平中医药传承保护与科技创新体系,是其提出的十项重点任务之一。2023年4月,湖北省政府新闻办召开发布会提出,该省将突破性发展五大优势产业,生命健康产业位列其中,并提出力争到2025年生命健康产业规模突破万亿元,实施一批重大产业基础设施、技术改造、科技攻关等项目。

从以上省级层面的政策可以看出,湖北省高度重视中医药传承创新发展,高度重视生命健康产业发展,且高度重视科技创新在中医药传承创新发展中的重要作用。因此,本研究对湖北省中药产业科技创新发展开展系统研究,以期为湖北省中药科技创新管理与实践提供一定的理论与决策参考。

1 湖北省中药科技创新发展现状

1.1 湖北省中药产业创新发展的基础条件

1.1.1 中药材资源禀赋得天独厚

湖北省素有“华中药库”之称。全国第四次中药材资源普查结果显示,湖北中药植物资源达4 457种,全省中药材资源居全国第五位,产量居全国第七位。已形成大别山、武陵山、秦巴山、幕阜山、江汉平原等五大中药材优势产区,有全国知名道地药材16种,优势特色药材30种,国家地理标志产品43个。2022年7月,全省中药材总面积在505万亩左右,产量71.7万t,农业产值135亿元,位居全国第九。湖北省政府将道地药材纳入十大农业产业链进行重点打造。2022年7月,湖北省发布了“十大楚药”道地药材评选结果:蕲艾、半夏、天麻、黄连、茯苓、福白菊、苍术、龟鳖甲、银杏、紫油厚朴和黄精(并列第十位),共11种。湖北省“五大特色药材”:资丘木瓜、野菊花、虎杖、金刚藤(菝葜)、马蹄大黄[2]。

1.1.2 中医药高层次人才队伍不断壮大

近年来,湖北省获国家中医药管理局中医药领军人才支持的岐黄学者2人、青年岐黄学者1人,国医大师2人,这些高层次人才为引领带动湖北省中医药科技创新发展奠定了良好的人才基础。

1.1.3 中药产业科技创新基础不断夯实

2021年,湖北省规模以上中药企业162家,营业收入375.2亿元,中药材出口5.1亿元。拥有李时珍医药集团有限公司、健民药业集团股份有限公司、马应龙医药集团股份有限公司、九信中药集团有限公司、国药集团中联药业有限公司等知名中药企业。拥有马应龙麝香痔疮膏、龙牡壮骨颗粒等深受消费者喜爱、知名度高的中成药产品。年销售额过亿元的大品种有9个,其中马应龙麝香痔疮膏(栓)超过10亿元。

1.1.4 中医药文化传承创新氛围浓厚

湖北是炎帝神农和“医药双圣”李时珍的故乡,中医药文化底蕴深厚。近年来,黄冈大力实施中医药文化传承工程,组建李时珍文化研究院和黄冈中医药传承研究所,规划建设大别山中医药博物馆、《本草纲目》世界记忆园等重点项目,促进中医药文化传承创新。2023年5月,黄冈市入选财政部2023年中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目[3],将更有利于促进中医药技术传承创新、人才发展等。

1.2 湖北省中药科技创新平台体系

湖北是科教大省,开展中药科学研究的大专院校和科研院所众多,科研平台及药企在全国排位靠前,研发能力较强。

湖北省围绕中医药基础研究和临床研究,完善以企业为主体、市场为导向、产学研用深度融合的创新平台布局,依托省内优势高校院所、医疗机构、龙头企业,组建了临床医学研究中心3家、重点实验室8家、产业技术研究院2家、技术创新联合体1家、工程技术研究中心7家、企校联合创新中心11家,以及中药现代化科技示范企业、基地50家,形成了多层级、全方位中医药科技创新平台体系。湖北省主要中药科技创新平台如表1所示。

表1中,国家部委批准的创新平台有5个。湖北中医药大学作为一所中医药高等院校,结合中药产业链搭建了多个中药研发平台研究,在省内占有一定的学科优势和技术优势。33个中药研发平台涉及中药的繁育与种植、炮制、活性成分与机制研究、制剂开发、标准化、保健食品、中药颗粒剂等领域,致力于解决学科发展前沿及湖北经济和社会发展重要科学问题,面向湖北优势学科和经济发展重点领域开展高水平基础研究、应用基础研究、前沿技术研究。在人才聚集、技术攻关、成果转化等方面取得显著成效,形成湖北中药科技硬核力量。

湖北省主要中药科技创新平台中,有3个具有代表性的科技创新平台:一是湖北省传统医药产业技术创新联合体,由九信中药集团有限公司牵头,联合华中农业大学、国药中联、马应龙药业等12家单位组建,由黄璐琦院士、梅国强国医大师、梅之南教授共同担任首席专家。该创新联合体通过多种形式促进高校院所和企业的双向交流,带动上下游产业合作,推进人才培养、成果转化,取得了丰硕成果,2023年在全省开展的新型研发机构绩效评价中被评为优秀。二是天然药物化学与资源评价湖北省重点实验室,立足湖北省独特的中药和天然药物资源优势,在天然药物化学与资源评价、绿色合成的应用研究等方面,研发水平处于国内领先。实验室张勇慧教授团队围绕金线莲苷创新应用,开展了金线莲药材的基源确定、组织培养和质量标准制定等研究,形成了成熟的金线莲苷提取纯化工艺,完成了药理学、毒理学、药物代谢、药物稳定性、制剂学等临床前研究,是近年来湖北省中医药领域最大的科技成果转化项目,金额高达2.4亿元。三是湖北省蕲艾产业技术研究院,该研究院是中药领域第一家建在县一级的省级新型研发机构。研究院扎根于蕲艾种植产业一线,集聚基层创新力量,围绕当地企业关键共性技术需求,开展技术标准的研制以及蕲艾种质资源库建设,着力提升蕲艾产品科技含量,树立品质标杆,推动蕲艾全产业链融合发展。

1.3 湖北省中药科技创新取得的成效

1.3.1 中药企业科技创新能力不断增强

2023年6月27日,“2023中国医药健康产业共生大会暨第16届米思会”发布了“2022年度中国中药企业TOP100排行榜”[4]等系列榜单,榜单评选聚焦医药工业企业创新驱动力和专业推广力,彰显榜单企业在中医药高质量创新发展中的优势力量和信誉度。中药企业百强企业分布于中国27个省份,其中广东省14家企业上榜,位居第1位;位居第2位的是江苏省和山东省,上榜企业数量均为6家;位居第4位的是浙江省、湖南省、云南省和贵州省,上榜企业数量均为5家;位居第8位的是湖北省、江西省、四川省、陕西省、广西壮族自治区、吉林省和上海市,上榜企业数量为4家。前8位14个省份合计74家企业上榜,占比74%。“2022年度中国中药企业TOP100排行榜”前20位企业信息如表2所示。

表2 “2022年度中国中药企业TOP100排行榜”前20位企业信息

1.3.2 中药科技创新成果不断涌现

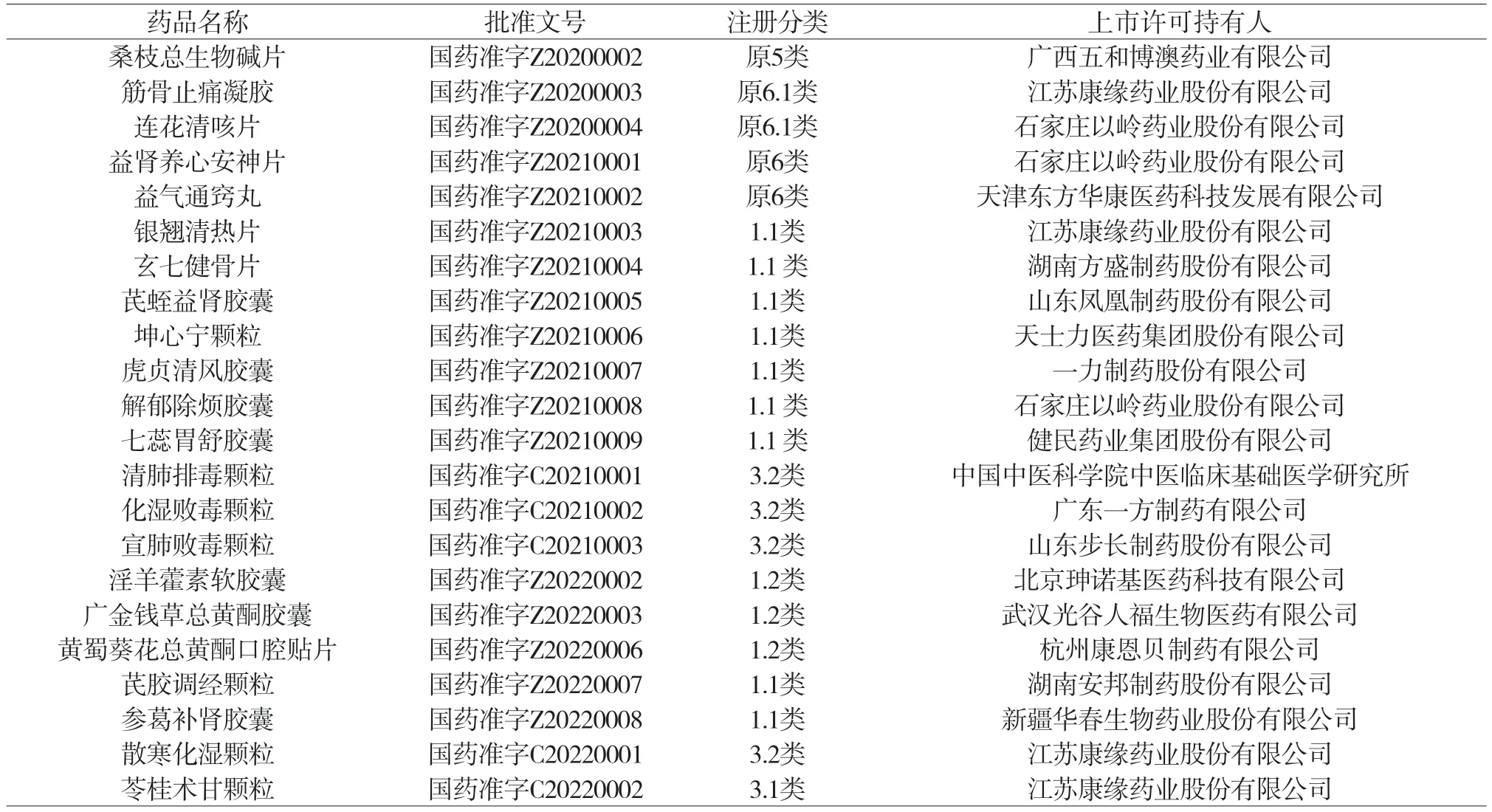

湖北省有关专家在国家重点研发计划、国家自然科学基金以及国家药典委员会标准提升等项目的资助下,系统开展了黄连、蕲艾、菊花、茯苓等药材的标准化种植、核心功效评价、多组学分析、质量标准提升等研究工作,取得了茯苓、天麻袋料栽培、黄连、蕲艾的全基因组解析等系列标志性成果,在国内外权威期刊上发表了大量高质量论文。两年来中医药领域获得湖北省科学技术奖17项,其中科技进步奖14项、自然科学奖2项、科技成果推广二等奖1项[5]。2021年12月,七蕊胃舒胶囊获得1.1类中药新药生产批件(产品知识产权价值超5亿元),打破湖北省获批1类中药新药25年零纪录的局面。2022年,广金钱草总黄酮获得1.2类新药生产批件;清肺达原颗粒、乳藤胶囊等5个品种获得1.1类中药新药临床批件。近年来,湖北省1类中药新药生产批件及临床批件数位居全国前列。2020—2022年全国获批上市的中药新药品种信息[6-8]如表3所示。

表3 2020—2022年全国获批上市的中药新药品种

2 湖北省中药产业科技创新发展存在的问题

湖北中医药文化底蕴深厚,拥有炎帝神农和李时珍两大中医药历史文化名牌,以及丰富的中药材资源,中药科技创新工作取得了不错的成绩,但仍存在一些问题。

2.1 中药科技创新相关政策有待完善

一是中医药科技管理体制机制、组织体系需要进一步创新。中药科技创新涉及科技、卫健、药监、教育、发改、农业、经信等各个管理系统,需要协同发力,如河南省成立了中医药强省建设促进联盟[9]。目前湖北省相关政策的协同性、联动性不够,省级层面的统筹有待加强。二是中药科技创新相关政策的保障落实要更精准、更有力、更有效,政策实施绩效评价不够;三是中药科技创新的重大政策和投入还不够,国家层面的重大政策支持和项目还不够多,省级层面的支持也需要进一步加强,中医药相关的省级重点实验室偏少;四是中药科技知识产权保护需要加强。

2.2 中药科技创新平台建设有待加强

一是中药科技创新平台能级不够高。现有平台以省级平台为主,国家级高端平台缺乏。二是平台布局有待优化。学科细分领域与湖北省地域中药资源和道地特色结合不够紧密。三是创新平台特色不够,部分平台同质化。四是平台参与的主体比较单一,除少数平台,诸如湖北省传统医药产业技术创新联合体之外,其他平台要么依托高校,要么依托企业,整合产学研用等各方主体的创新体制机制和组织形式的平台太少,现有中药技术平台资源协作、整合能力有待加强。

2.3 中药科技创新成效有待提升

一是中药新药研发和科研投入需要加强。存在中小企业无能力开展研发,大企业创新动力缺乏的现象。大量多年临床应用疗效确切的中药制剂,缺乏高水平循证医学研究,不能很好地支撑药品的推广。二是中药企业科技创新实力还不够强。虽然湖北省4家企业入选2022年“中国中药企业TOP100排行榜”,但整体排名靠后。此外省内中药企业在古代经典名方开发方面还没有取得突破性进展。三是中药科技产业链、创新链需要加强。湖北中医药文化底蕴深厚,道地药材资源丰富,但是目前除蕲艾、黄连、茯苓等少数中药材成为全国知名的中药品牌外,其他重要的中药材在国内知名度不高。湖北省内以中药材销售为主,未形成中药材深加工产业链,优质中药材的附加值未能充分得到挖掘,并且道地药材产业发展拉动能力不够,成为其多年难以解决的痛点和难点。四是医产学研存在一定的脱节。人民生命健康的需求、市场的需求、行业的痛点与基础研究、科研攻关存在一定的偏差,产业开发的重心与基础研究成果展现方式在一定程度上也存在差异,缺少一个系统的、联系紧密的技术研发及成果转化平台,以促进湖北省中药行业的发展。

2.4 中医药创新发展的高层次人才队伍建设有待加强

湖北省中医药创新发展的高层次人才队伍建设有待加强。目前,全国中药相关领域院士约16人(见表4),但湖北尚无中医药领域的院士。全国国医大师有120人,其中,排名前列的依次为:北京26人,上海8人,江苏6人,天津5人;安徽、广东、河南、黑龙江、吉林、山东、陕西、四川均为4人;湖北3人,数量排名居全国中等偏下。全国岐黄学者149人,其中,排名前列的依次为:北京56人,上海12人,广东11人,江苏8人;河南、黑龙江、山东、天津均为6人,浙江为5人;而湖北仅有2人。全国青年岐黄学者100人,其中,排名前列的依次为:北京19人,上海8人,广东、天津各6人,四川5人,江西、山东各4人,湖南3人,湖北1人。

表4 全国中药相关领域院士概况

此外,中药科技创新领域的科教资源未能形成合作、合力,省内科教优势未能得到充分发挥。双一流高校具有更强的科研实力,在创新人才培养方面具有优势[10],但目前湖北中医药大学承担中药科技创新的主体任务力量薄弱,该校与武汉大学、华中科技大学等双一流高校以及中南民族大学、华中农业大学等在中药学科领域具有优势或者布局的著名高校,缺少校际联动;武汉市所在地的高校资源下沉地级市、县级市不够,与地方农业部门、科技部门、中药企业等的联动不够;湖北相关高校和科研院所、省级中药科技管理部门等与国家相关部门的协同联动不够。

3 湖北省中药产业科技创新发展对策

3.1 创新中医药科技发展政策,厚植中医药科技创新的政策基础

一是完善中药产业科技创新政策保障体系建设。坚决落实湖北省委、省政府主要领导对中医药工作研究部署和指示批示;建立省级层面统筹的中药科技创新组织机构和议事协调机构,创新中医药工作厅际联席会议、中药材产业链链长等工作机构和机制,高位统筹推进中药科技创新工作高质量发展。

二是创新中药科技管理体制机制。完善符合湖北省中药科技创新规律的资源配置方式、科研组织方式和运行管理机制,积极发挥企业的创新主体作用,进一步探索建立市场经济条件下的举国体制科研组织模式,推进科技项目管理改革。改革中药科技评价制度,建立以科技创新质量、贡献、绩效为导向的分类评价体系,正确评价中医药科技创新成果的科学价值、技术价值、经济价值、社会价值和文化价值。

三是省级层面要持续争取国家相关政策在湖北省落地实施或者试点。紧密跟踪和对接国家相关部门,联动省内湖北中医药大学、中国科学院武汉植物园等中药领域的高校和科研院所,争取中药科技创新平台和科技重大项目。

四是加强中药知识产权保护。湖北省知识产权管理部门要结合湖北省中药资源和科技创新情况出台中药领域的知识产权规章制度,建立健全中医药技术、品种等评估保护制度,为中药科研活动提供政策保障。

3.2 强化中药科技创新平台建设,完善中药科技创新体系

一是持续打造中药科技创新的高端平台。围绕湖北省中药重点领域、优势领域打造中药高端科研平台,建设能发挥湖北中药特色与优势的突破型、引领型的中医药战略性科技创新基地,支持国家级研究机构在湖北设立中医药科研分支机构或新型研发机构,争创一批中药领域重点实验室和重点研究室。例如,向国家相关部门争取建设蕲艾相关的国家级重点实验室;高标准建设中药科技创新研究重点实验室。在中药理论、中药资源、现代中药创制、中药疗效评价等重点领域,根据湖北省道地中药材产业特色,高标准建立湖北省中药创新研究实验室,比照湖北九大实验室,纳入省级层面统筹和管理,待时机成熟时申报国家级中药重点实验室。

二是健全以国家和湖北省级中药科研机构为核心,以高等院校、医疗机构和企业为主体,以中医科学研究基地(平台)为支撑,多学科、跨部门共同参与的中医药协同创新体制机制,完善中医药领域科技布局。统筹利用相关科技计划(专项、基金等),支持中医药相关科技创新工作,促进中医药科技创新能力提升,加快形成自主知识产权,促进创新成果的知识产权化、商品化和产业化。可以借鉴甘肃广药白云山中药科技产业园项目等,根据湖北省中药产业链特点,引入上下游省外龙头企业,实现补链、强链、延链。相关中药研发平台要积极融入长江中游城市群国家技术创新中心,积极主动与其他省市开展中药产业合作创新。

三是充分发挥中药企业创新主体作用,强化企业重大中药科技成果产出。落实好中医药龙头企业壮大工程,加大对中药重点企业的科技计划项目扶持,投融资对接、创新资源导入等;落实好“一品一策”提升计划,推进蕲艾、黄连、茯苓、天麻等“十大楚药”延链、补链、强链;加强中药配方颗粒和新药研发生产,鼓励已上市中成药二次开发,培育中药大品种及大品牌。

3.3 发挥湖北省中药资源特色,促进优势领域科技创新

结合国情、省情,探索具有湖北特色的中药科技创新发展之路,充分调动湖北省中药种植及加工、中医药医疗、科研、制造、流通、人才等多方面资源,打造特色品牌,推进湖北省中医药事业和产业协调的发展。

一是围绕“十大楚药”“五大特色药材”,做强中药材产业链,做大中医药龙头企业,围绕蕲艾、茯苓、黄连、紫油厚朴、苍术、半夏等鄂产道地中药材品种,建设一批道地药材良种繁育基地和标准化种植基地,提升中药材产品质量标准和道地药材品牌影响力。

二是出台支持黄冈创建国家中医药传承创新发展试验区的相关配套政策,积极创建国家中医药综合改革示范区,在管理机制、服务模式、产业发展、质量监管等方面给予先行先试的试点权。

三是做好蕲艾等道地药材大文章,持续开发系列新产品。持续加大蕲艾系列产品开发力度,并争取相关创新产品在海外注册,紧跟中药国际合作新动向[11-12],大力开展国际合作,为中药走向国际市场贡献湖北智慧。既要重视周期长、见效慢的蕲艾基础研究,提升蕲艾产品的科技含量;又要重视科技的产出时效、实效,加强蕲艾文创产品、大健康产品、养老保健品等的研发,源源不断开发出研发时间相对短、面市周期短的大健康(健字号、消字号、食字号等)产品。

四是开展《本草纲目》传承、挖掘和创新工程,时机成熟时争取国家相关部门的政策和资金扶持,开展《本草纲目》临床价值挖掘及相关科研攻关。借助现代科学技术,重点开展湖北道地药材质量标准等方面的研究,牵头制定本领域的全国标准,引领全国相关重要产业科技创新发展。重点提升湖北道地药材品质和工业能力。

3.4 强化产学研医结合,促进中药科技创新成果转化

一是发挥湖北区位优势和九州通等医药物流企业的科技创新优势。扶持九州通、小药药等医药物流科技创新企业,推进中药企业数字化、网络化、智能化建设,加强技术集成和工艺创新,提升中药装备制造水平,加速中药生产工艺、流程的标准化、现代化,提升中药工业知识产权运用能力,逐步形成大型中药企业集团和产业集群。

二是开展产学研协同攻关与成果转化。围绕湖北道地药材品质和湖北中药工业能力,集结省内传统医药全产业链条中药材、中药饮片、中成药龙头企业和知名高等院校,整合产学研各方优势力量,解决制约湖北省传统医药产业发展的关键核心技术,搭建开放、协同、高效的技术研发及成果转化平台,构建中药现代化产业技术供给体系,引领打造具有竞争力的产业集群,全面提升湖北省中药产业和企业创新能力和核心竞争力。

三是强化中药新药开发力度。在创立“中药新药创制”新范式方面敢于突破。注重分子生物学、表型组学等现代医药技术的运用[13],要继续加强湖北省1类中药新药研发,争取获批更多的生产批件及临床批件。中药新药开发中,要从人民生命健康、疾病谱的变化等角度,瞄准中医优势病种及心脑血管疾病等临床难点选题攻关;要注重中药复方制剂研发;要改进中药熬制过程与方式;要将生物技术应用于中药新药研发,注重制剂新工艺、新方法的应用;要开发确有疗效的针对性药品。

四是持续增加相关科技投入,实现重大创新成果突破。在《湖北省“尖刀”技术攻关工程实施方案》中,争取中药领域诸如中药抗肿瘤等方面的重大科技攻关计划立项,取得经费支持,促进重大成果产出。继续强化在中医药领域组织实施自然科学基金项目,重点支持创新群体开展中药活性成分筛选及抗肿瘤作用机制研究等。根据湖北中药资源和产业优势,复方与单体化合物开发并举,打造世界级药物。重点突破中药复方在重大疾病治疗过程中和复方中药新药研发过程中的“卡脖子”关键技术难点,阐明中医方剂的物质基础及作用机制,促进湖北省中药科技与产业向高质量迈进。湖北省科技成果奖励申报评审单设中医药组,争取获得国家科学技术奖励。

五是完善符合中医药特点的科技成果评价与转化机制。赋予中医药科研机构和人员更大自主权,强化知识产权和科技成果转化权益保障。建设一批科技成果孵化转化基地,推广应用一批优秀中药科研成果,促进院内制剂向新药转化[14]。

3.5 教育、科技、人才三位一体,强化中药科技创新高层次人才培育

一是深刻领会教育、科技、人才三位一体的内涵,将中药科技人才培养与湖北省科教资源丰富的优势充分结合起来。省级层面要加强协调和统筹,充分发挥武汉大学、华中科技大学等双一流高校和中南民族大学等省属高校在中药人才培养方面的力度,强化其在中药科技人才培养体系中的重要作用,形成由一所中医药大学(湖北中医药大学)当先锋,其他多所高校和科研院所合力攻关的中药科技创新人才培养体系。

二是进一步细化“时珍人才工程”相关措施。建议湖北中医药大学设置李时珍学院,争取湖北中医药大学挂牌李时珍国医国药大学,在黄冈、恩施、神农架等地区设立校区,大力培养“时珍人才”,进一步扩大李时珍教育和育人的品牌效应。建立领军人才、优秀人才、骨干人才、基层人才梯次衔接的中医药人才队伍,培养多层次的中医药技术人才。

三是组织实施中医药创新团队及人才支持计划。紧跟国家相关政策[15],组织遴选一批中医药多学科交叉创新团队和国家中医药传承创新团队,培育一批具有多学科交叉创新素质和能力的青年拔尖人才队伍。提高加强中医药高端学术人才、高层次专业技术人才和基础学科、优势学科、前沿学科的人才培养。加快培养和集聚一批跨专业、跨学科、跨领域,活跃在国际学术前沿,满足国家重大需求的一流科学家、学科领军人物和创新团队。完善人才培养与评价体系。注重培育中药基础研究人才、应用基础研究人才、中医药适宜技术人才等不同类型人才。实施中药产教融合,加强基层人才队伍建设,在科技特派员中增加具有中药专业能力的科研人员,强化特色人才队伍建设如中药非遗传承人等培养。湖北中医药高等专科学校等院校要着力培养中药适宜技术人才,加强中药应用型创新人才培养。

4 结语

党的二十大报告对加快实施创新驱动发展战略作出重要部署,强调“坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,加快实现高水平科技自立自强”。而加强中药产业科技创新,是生命健康产业高质量发展的重要驱动力,是加快构建生命健康现代产业体系的关键一环。

湖北省提出突破性发展生命健康产业的重大战略,是贯彻落实党的二十大相关精神的具体举措,也是基于当前湖北生命健康产业发展优势的明智之举。本研究从产业科技创新的基本要素入手,主要从资源条件、创新平台、创新成果、创新人才与教育等角度,分析了湖北省中药产业科技创新的现状,并做了对比分析,找出目前湖北省中药产业科技创新存在的问题,并针对性提出了对策建议,以期为中药科技管理相关部门以及行业界、学术研究提供参考。产业科技创新有其一般规律,我国很多领域的科技创新取得了举世瞩目的成绩,跨入了创新型国家的行列。这为我国不同地域、不同行业领域科技创新发展提供了很多成熟的可供借鉴甚至复制的经验,但是各行各业所处的发展阶段、行业创新环境各异,尤其中药科技创新有其特殊性。因此,需要强调的是,对于湖北省中药产业科技创新工作,我们要做到三个遵循:一是要遵循产业科技创新的一般发展规律,借鉴和吸收我国科技创新优势产业领域的经验;二是要充分认识中药科技创新的独特性,因为中药是中华民族独有的文化瑰宝,基本无国际经验可以遵循,自主创新的潜力大;三是要遵循湖北省中药发展省情,充分挖掘李时珍及其《本草纲目》现代科学价值,充分利用湖北科教优势,统筹教育、科技、人才三者的关系,集聚中药领域各类创新要素和主体的力量,奋力把湖北打造为全国中药产业科技创新高地,以助力湖北省生命健康产业的突破性发展。