不见陶元亮 闲情付狎鸥

阳达 唐林

摘要:胡俨虽为明初台阁体诗人,但无论是诗学主张还是诗歌创作上的实践,都体现出他对陶渊明的接受。胡俨对陶渊明的接受不仅表现在诗歌中诗句的化用、意象的引用以及诗风的继承上,更有对陶渊明归隐思想和饮酒种菊行为的接受。胡俨对陶渊明的接受,是江西地域文化和个人境遇双重影响的结果,有鲜明的地域特色和时代个人特色。

关键词:胡俨;陶渊明;接受

中图分类号:I2062 文献标识码:A 文章编号:1673-4580(2023)03-0022-(05)

DOI:10.19717/j.cnki.jjus.2023.03.004

陶渊明无论是诗文,亦或归隐,或是饮酒种菊等行为,都吸引了后代无数文人的兴趣和效仿。明初台阁体诗歌也不乏受到陶渊明的影响,胡俨即为其中的代表。胡俨(1360—1443),字若思,号颐庵,明代江西南昌人,和杨士奇、解缙等人并称“内阁七子”。通天文地理、工书画,累拜国子监祭酒,为《明太祖实录》《永乐大典》《天下图志》总裁官,今存有《颐庵文集》《胡氏杂说》。胡俨和陶渊明同为江西人,都经历了从仕到隐的过程,面对明代官场的思想管控,身在内阁的胡俨自然也产生了和陶渊明同样的归隐之心,并且在诗歌中表现出对陶渊明的接受。

一、 胡俨对陶渊明诗歌的接受

作为隐逸诗人之宗,陶渊明的归隐诗和田园诗不断被后人模仿和借鉴。胡俨不仅创作了《拟饮酒效陶渊明十首》和《赋贫士效陶渊明二首》二组拟陶诗,在其中引用和化用了陶渊明作品中的诗句,而且在其他诗中也引用了与陶渊明有关的及其诗文中的意象,并且诗学主张上与陶渊明平淡自然的诗风一脉相承,这是胡俨主动学陶的成果。

(一)化用陶诗

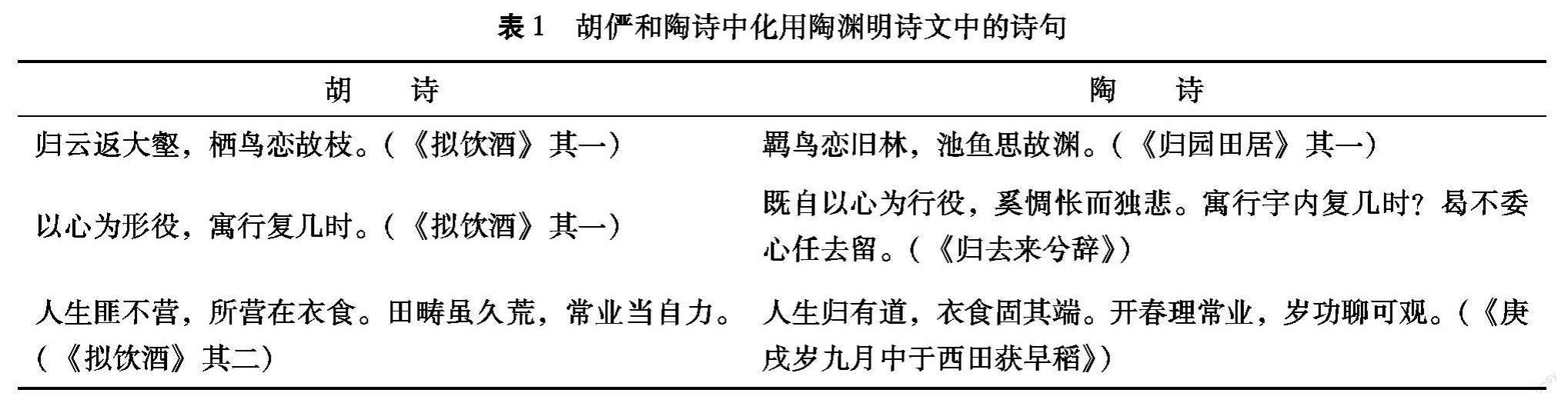

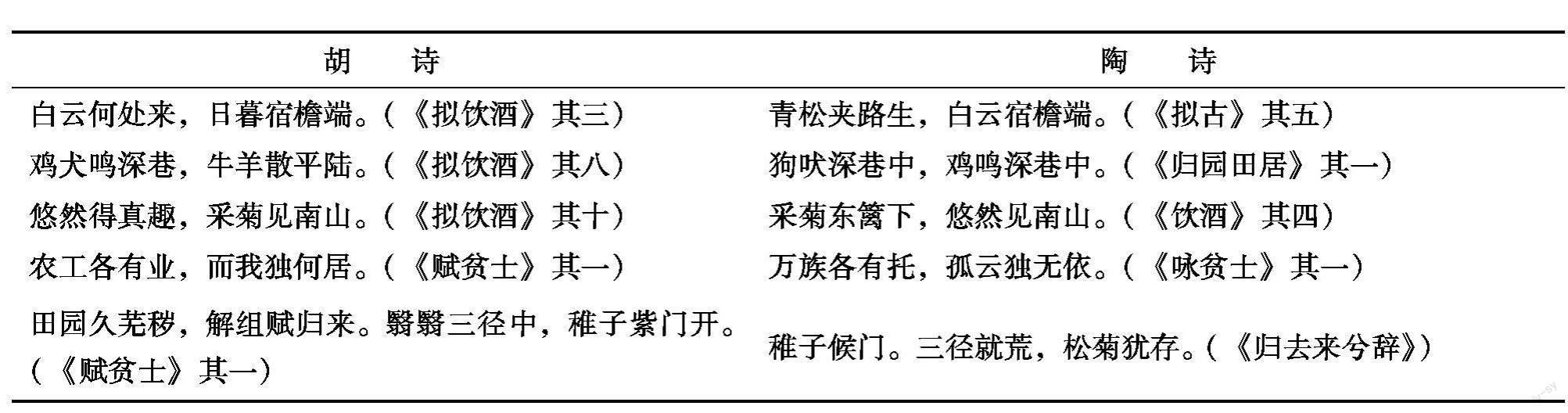

胡俨创作了十二首和陶诗,分别为《拟饮酒效陶渊明十首》(下表中简称《拟饮酒》)和《赋贫士效陶渊明二首》(《下表中简称《赋贫士》),这其中化用了许多陶渊明诗文中的诗句,具体化用情况如表1:

以《拟饮酒》其一为例,“偶尔得名酒,日夕斟酌之。顾影忽复醉,回飙吹我衣。颓然即枕席,觉来还命辞。归云返大壑,栖鸟恋故枝。人生贵知止,汩汩将奚为。以心为形役,寓行复几时。”这首诗当写于胡俨致仕回乡之后,因为在朝中难以容身,以病乞归。第一句化用陶渊明《饮酒并序》中“偶有名酒,无夕不饮”,以酒开头;第二句化用《饮酒并序》中“顾影独尽,忽焉复醉”,写自己每日饮酒来缓解致仕之后的失落之情;第四句仿照“羁鸟恋旧林,池鱼思故渊”的结构,以“归云”和“栖鸟”自比,表达自己得以归隐田园;最后一句则是融合了《归去来兮辞》中“既自以心为行役,奚惆怅而独悲”和“寓行宇内复几时?曷不委心任去留”。胡俨能在这一首诗中化用多句陶渊明的诗,把不同内容和风格的诗组合起来,表达自己想要归隐的主题,从中可看出其诗歌艺术的精湛。

(二)融入意象

袁行霈先生认为:“一个意象成功地创作出来以后,虽然可以被别的诗人沿用,但往往只在一个或几个诗人笔下,才最有生命力。以致这种意象便和这一个或几个诗人联系在一起,甚至成为诗人的化身。”[1]除了拟陶诗之外,胡俨也在诗歌中用了许多与陶渊明有关的意象。

首先是把陶渊明本身,连同他居住的地方,作为一种意象融入到自己的诗歌创作中。如“不见陶元亮,闲情付狎鸥”(《雨中发彭泽驿》)、“止酒同元亮,躬耕愧子真”(《正月五日食新》)、“刘伶短锸醉空荷,陶令挽歌生自书”(《云巢》)、“归来栗里思陶令,高卧松巢爱谪仙”(《庐山歌简正安侍讲汝申佥宪》)、 “汉阴劳灌溉,栗里费耕锄”(《春兴四首》其三)、“昔日柴桑里,独怜征士家”(《代菊答五首》其三)、“山人何如栗里翁,松间石上晚相从”(《题王晋卿江山归棹图》)等。 “栗里”位于江西九江西南部,是陶渊明曾居住的地方,因此胡俨用“栗里翁”指代居住在此的陶渊明。

其次便是把陶渊明本身的一些行为,如采菊、种菊、饮酒、五柳等加入自己的诗中。如“门前五株柳,篱边几丛菊”(《拟饮酒效陶渊明十首》其七)、“悠然得真趣,采菊见南山”(《拟饮酒效陶渊明十首》其十)、“有酒不畅饮,人生能几何”(《代菊答五首》其四)、“对酒长妨饮,消愁只苦吟”(《积雪》其二)、“门外剩栽陶令柳,堂中时鼓宓生琴”(《送郑知县坚复任乐安》)、“桑麻绿野布,榆柳清阴连”(《外江老人诗》)等。

此外,陶淵明诗文中出现的地点或是经典行为也在胡俨诗歌中有所体现。如“秋容非老圃,晚兴似东篱”(《试问阶前菊五首》其一)、“南山天际明,浮云空翳如”(《拟饮酒效陶渊明十首》其六)、“葛巾长爱北窗闲,柴车懒入东林舍”(《乐琴书处歌为沈修撰赋》)、“时有渔舟来复去,等闲莫认作桃源”(《题画四首》其三)、“更斅苍苔三径开,拄杖时时好客来”(《题王孟端墨竹为邹侍讲赋》)、“翳翳三径中,稚子紫门开”(《赋贫士效陶渊明二首》其二)、“几时归故里,稚子引柴车”(《试问阶前菊五首》其三)等。

所谓“立象以尽意”,从胡俨诗中对陶渊明相关意象的大量使用无不看出他对陶渊明为人处世风格的追寻,并且胡俨对于陶渊明的接受也不并止于他的拟陶和和陶诗中,而是成为一种自发的写作习惯,这也使得胡俨诗歌在台阁体之外有了自己独特的风格。

(三)平淡诗风

对于陶渊明的诗风,梅尧臣认为:“诗本道性情,不须大厥声。方闻理平淡,昏晓在渊明。”[2]黄文焕认为:“古今尊陶,统归平淡。”[3]胡应麟认为陶渊明“开千古平淡之宗”[4]。这些文人对于陶渊明诗风的概括,均以“平淡”二字概之,而这种平淡诗风在胡俨诗中也有鲜明体现,《四库总目》中评价他的诗风:“颇近宋江西一派,词旨高迈,寄托深远,与三杨之和平安雅者,气象稍殊。”[5]熊钊也认为其诗文“尤严于叙事之简当,书法之公正也,厌牵联而蹇滞也”[6]。在论诗绝句《阅古作寄简子启八首》中胡俨提出了自己的诗歌主张。其二:“下施雕琢贵天然,绮丽犹惭泰始前。到得西风尘土净,芙蓉秋水净涓涓。”强调诗歌贵于天然,不用刻意雕琢,辞藻华丽的诗词还不如不刻意修饰的诗词,作诗要如“芙蓉出水,天然去雕饰”。其四:“险怪雕锼固验人,何如平淡见天真。若教渣滓消融尽,自是冰壶不染尘。”胡俨认为虽然对诗歌的雕琢能够考验诗人的才学,但是不如平淡天真来得自然。用“渣滓”比喻附加在诗句上华丽但无关的内容,“冰壶”则是指那些只表达自己真性情的诗。其七:“人学新奇爱晚唐,弊贪犹谓作于凉。若驱纤巧还纯古,苏李当年独擅场。”批评当时大家学晚唐的新奇诗风,要驱纤巧,不用精雕细琢,要还纯古,即自本心而发。

胡俨在身处官场之时就表达对陶渊明生活的向往,在退居官场后就选择了归隐鄉村,相似的地理环境和同样的心境,使得胡俨诗歌也有了陶渊明诗风的平淡自然之美,在描写乡村景观方面胡俨也接受了陶渊明的白描手法,语言精炼明白,色彩清新,画面和谐。如《池上纳凉》:“展席临方池,垂杨散绿阴。清风飒然至,骄阳赫流金。竹光摇翠羽,荷气薰葛襟。黄鸟何处来,交交弄好音。虽非采真游,已无尘俗侵。平生厌喧嚣,始得谐素心。”诗中用白描手法描绘了在池上纳凉之景,“绿阴”“清风”“翠羽”“荷气”等都展示出一幅清凉的画面,用词精炼自然。又如《喜秋》:“黍稷闻皆秀,鸡豚喜渐肥。野人能足诗,游子憺忘归。雨后夕阳好,风前秋叶稀。沈郎多病久,一任减腰围。”也是用极其简练的语言描绘出秋天雨后夕阳的舒适之景。

二、胡俨对陶渊明精神的接受

胡俨对陶渊明的接受不仅体现在诗歌形式和诗风上,对陶渊明的思想也有深层次的追求。他的部分诗歌中,有直接抒发自己的归隐之情,也有借饮酒种菊来追寻陶渊明的品格。

(一)几时归故里,稚子引柴车:向往归隐

钟嵘称陶渊明为“古今隐逸诗人之宗”。陶渊明不仅以隐士身份自居,其诗中多隐逸之言。胡俨也在一些诗中直接表达自己对归隐生活的向往。如《试问阶前菊》和《代菊答》两组诗,先“问”后“答”,所“问”的五首诗歌以五个“试问”起句,所问的问题各有不同;代菊答五首,以菊花的口吻针对所问而答,答语巧妙。诗人以五问五答的形式,把自己内心对隐逸生活的向往和恬淡自然的心境充分表达出来。以《试问阶前菊》其三为例:“试问阶前菊,何如陶令家。门无五株柳,坐对一庭花。寂寂秋将尽,萧萧鬓已华。几时归故里,稚子引柴车。”作者与菊对话,秋天即将过去,而自己的双鬓已白,最后一句直抒胸臆,何时才能回到自己的故乡,有稚子候门,同享天伦之乐呢?

由于久居官场,胡俨往往对隐居生活有所向往,以陶渊明为代表的隐士往往是他追寻的对象。如《暮春口号》其五:“安得名山去,追寻向子平。烟霞无俗记,林壑遂幽情。大药终难就,衰颜或可更。长镵与短褐,采药过余生。”首联表达自己想像向子平一样去名山隐居,向子平是汉朝的隐士,并且隐居不仕,对于向子平的追寻也是在一定程度上表达自己对于官场的厌倦;颔联则是描写名山中的云霞和林壑带来的幽情;最后两联是写自己想要以采药来度过在山中的生活。又如《云巢》:“一片闲云卷复舒,高人揽取结巢居。朝含雨气松楸润,夕扬山光枕席虚。刘伶短锸醉空荷,陶令挽歌生自书。万物芸芸终有复,百年宰木谩欷歔。”刘伶是竹林七贤之一,拒绝再次入朝为官,接着隐居山林,用松楸来衬托陶渊明和刘伶的高洁品质,表达自己对他们的追寻。

在回返田园后,胡俨也创作了许多书写田园生活舒适惬意的诗,表达自己真正的享受。在《村居即事十首》中对自己的田园生活做了一些详细的描绘。在第一首中写到“天上归来葺敝庐,买松移竹事幽居。喜从邻里团新社,得教儿孙读旧书。方草池塘清涨溢,落花门巷绿阴初。莫言疏传金都尽,颇似颜含乐有余”。整首诗洋溢着胡俨的“喜”“乐”之情,也表达出对实现幽栖生活的满足,“人生得遂幽栖愿,不管黄鸡白日催”,将叙事、抒情、写景相结合,作者的悠闲、从容的心境蕴含其中。

(二)悠然得真趣,采菊见南山:种菊饮酒

“以酒大量地写入诗,使诗中偏偏有酒地,确以渊明为第一人。”[7]胡俨在对于颐庵生活进行描述的时候,是“吟多不放酒杯干”(《颐庵即事》)。金幼孜则说胡俨为“挥弦白云下,酌酒鸣禽呼”“于焉陶圣化,沛然乐有余”(《颐庵为祭酒胡公赋》)。

胡俨诗中出现“酒”79次,数量可观。在生病时要饮酒,“病来长废酒,对尔兴难忘”(《试问阶前菊》其二);在有忧愁的时候,往往也借酒消愁,“对酒长妨饮,消愁只苦吟”(《积雪》其二);有时也饮酒作乐,“有酒不畅饮,人生能几何”(《试问阶前菊》其四);在一人独饮的时候,“蔷薇花又发,却笑酒杯干”(《独吟二首》其二);在除夕之际,也要借酒抒情,“一杯亲陇酒,涕泪隔天涯”(《除夕》)。胡俨也时常写自己在饮酒时的快乐,如“几日不饮酒,饮酒辄开颜”(《拟饮酒》其三),而且还携着孩子和邻居“斗酒”,“彼径携童幼,斗酒即此邻”(《拟饮酒》其四)。在这些诗中,胡俨无酒不欢,酒已经成为他日常生活中必不可少的一部分,或是借酒消愁,但更多的是表达人生要及时行乐。

周敦颐说:“菊,花之隐逸者也”而“晋陶渊明独爱菊”。从此,“菊”和“隐逸”脱不开关系,后世文人也多效仿陶渊明种菊采菊,以菊赋幽情。胡俨诗中出现了“菊”21次,并且有《试问阶前菊》和《代菊答》两组诗,在《试问阶前菊》其二中菊作为高洁的化身出现,“试问阶前菊,何能独傲霜。不随春竞秀,直到晚腾芳”;在《试问阶前菊》其三中菊则是和陶渊明作为归隐的意象出现,“试问阶前菊,何如陶令家。门无五株柳,坐对一庭花。”

胡俨也喜爱种菊,在胡俨种的菊花盛开之际,杨士奇带着仆人和酒前去赏菊,有《胡祭酒宅秋菊盛开仆携酒就赏胡有诗因次其韵二首》,其一写胡俨种的菊花“庭菊芬芳五色并,美因来看得怡情”,可见胡俨种的菊花的鲜艳;“万事不如闲处乐,一樽聊就故人倾”中表达了归隐生活的向往。胡俨的一些种菊赏菊诗也得到了王绂的唱和,王绂是永乐年间的中书舍人,工画山水竹石,他对胡俨的文章做出了极高的评价——“胡公一代大司成,文章声誉追班马”(《月夜舟中酒后写呈胡祭酒兼同行诸公》)。他在《和祭酒胡先生题种菊韵》中写道:“佳菊移从何处来,鬓丝相对共毰毸。闲情未得篱边种,老眼常看客里开。花吐清香飘满径,根培宿土砌成台。高风远慕陶彭泽,诗句应须著酒催。”这首诗中首先对胡俨种菊这件事情进行描绘,颈联写菊花的香味和长势,最后一联则是写胡俨的行事作风,他不仅十分追慕陶渊明,而且写诗还需要饮酒助兴。

三、胡俨对陶渊明接受的原因

台阁诗人群体对于陶渊明的高洁的人格和平淡的诗风一直有所仰慕和追求,在胡俨的笔下,对陶渊明的继承不仅有对其诗的继承,也有对陶渊明本身的仰慕。胡俨对陶渊明的接受有以下两方面原因:

(一)地域影响

“文学是人学,是人的心态、情感、意志的文化表现。地域文化因素在作家的审美关照中往往起着相当重要的作用。”[8]胡俨和陶渊明虽然是不同时代的作家,但都同为江西人,共饮一江水,而且陶渊明是文学史上的一座高峰,文人对陶渊明的敬仰自古有之,并且最后两人都归隐在了江西,胡俨在南昌,陶渊明的隐居地为柴桑。特殊的地域情结,人格魅力的吸引,共同的归隐之地和风土人情,给胡俨追慕陶渊明创造了得天独厚的条件。胡俨还特地去了彭泽实地追慕陶渊明,找寻陶渊明的足迹。写下《雨中发彭泽驿》:“江平风不起,一棹溯中流。坐对桃花雨,行逢杜若洲。老方知静乐,病岂为身谋。不见陶元亮,闲情付狎鸥。”年老才能够体会到静谧的快乐,虽然没能够和陶渊明相见,但是自己能够感受到与他同样的快乐和闲情。

另外胡俨也间接接受了陶渊明的影响。在文学接受上,胡俨生于江西,长于江西,也学在江西。在作文方面,得法于熊钊,熊钊从学于江西人虞集。在诗文方面,诗接近江西一派,受到江西诗派的影响。在江西诗派中,胡俨学习较多的是黄庭坚,而黄庭坚在诗歌风格上,推崇陶渊明,所以胡俨的诗中,也有较多拟陶和和陶之作。胡俨的诗歌也受到与他所交游的人的影响。从胡俨的交游上来看,他与杨士奇、胡广、杨荣等内阁人员交往甚多。和胡俨同时期的台阁体作家,许多都是江西人。杨士奇和王直是江西泰和人,胡广是江西吉水人,李时勉是江西吉安人,梁兰也是江西泰和人,许多人都表现出对陶渊明平淡诗风的称赞。杨士奇在为梁兰《畦乐诗集》所作的序文中说:“诗以道性情,诗之所以传也。古今以诗名者多矣,然三百篇后得风人之旨者,独推陶靖节,由其冲和雅淡,得性情之正,若无意于诗,而千古能诗者卒莫过焉。”[9]认为陶渊明的平淡诗风有崇高的地位。而且杨士奇的诗中也多使用陶渊明有关的意象,如“何似陶彭泽,重阳把菊花”(《中秋夕过澹斋戏柬》),李时勉也有“何处更寻陶处士,空留五柳过柴关”(《挽莆田方处士》)等。

(二)个人境遇

袁行霈先生说:“陶渊明是中国士大夫精神上的一个归宿,许多士大夫在仕途上失意以后,或厌倦了官场的时候,往往回归到陶渊明,从他身上寻找新的人生价值,并借以安慰自己。”[10]正是因為官场无法令胡俨满意,他在陶渊明那里找到了精神的归宿,才选择归隐,追求自由的生活。

陶渊明生存的时期无论是东晋还是刘宋,政局都十分混乱,统治阶级内部矛盾尖锐,掌权者们彼此倾轧、争夺,甚至互相残害。他在入仕和归隐之间反复进退,向往自然的陶渊明认为进入官场是“误落尘网中”,直到归隐才终于得以“返自然”。胡俨也是和陶渊明一样仕途多舛,《明诗纪事》中是这样描述的:“洪武丁卯举人,授华亭教谕。改长垣,求便地,复改余干。建文初,迁桐城知县。永乐初,授检讨,入直文渊阁,历侍读、左春坊谕德,改国子祭酒,兼翰林侍讲,掌院事。洪熙改元,以疾乞休,进太子宾客,仍兼祭酒致仕。宣德初,以礼部侍郎召,辞归。”[11]胡俨经历了洪武年、建文年、永乐年、洪熙年、宣德年五个朝代的政权更迭,对于内阁大臣胡俨来说,这其中的政治抉择是如此的艰难。胡俨表面上是因病辞官,实际上是对官场环境不满。他曾在《结发行》中以弃妇自比,暗示君臣关系的变化,最后发出“世上应无连理枝,阶下偏生断肠草”的感叹,委婉地表明不被重用的痛苦。钱谦益也认为胡俨“守国学逾二十年,老为儒臣,不得大用”[12](《列朝诗集小传》),所以辞官回乡。

另外,胡俨也遭受极其痛苦的精神折磨,所以追慕陶渊明来表明自己高洁的志向。在《明史·周是修传》中记载“初与(杨)士奇、(解)缙、(胡)靖及金幼孜、黄淮、胡俨约同赴死;临难,惟是修竟行其志云”[13]。周是修与他们约定死难国事,但是其他人却改迎燕王,并在燕王即位之后被纳入内阁,所以胡俨进入内阁后也时常受到排挤。周叙《挽祭酒胡先生》中就对此事做出评论,“位望朝端重,文章海内传。高风仪后辈,古道继先贤。门下三千士,人间八十年。如公保全节,此日竟谁肩。”对于胡俨和他的同僚来说,胡俨改迎燕王为“失节”,这是他的难言之痛,而陶渊明固穷守节的精神就成为他的精神依托,这也是他不断追寻陶渊明的原因。

总之,胡俨对陶渊明的接受,不仅只停留在诗歌层面,而是将自己的思想与境遇融入其中,产生对陶渊明行为和精神的认同。同为江西的两位作家,有着相同的地域牵绊以及相似的仕途经历,因此能够碰撞出跨越时代的火花。

参考文献:

[1]袁行霈.中国诗歌艺术研究[M].北京:北京大学出版社,1987:242.

[2]朱东润.梅尧臣编年校注[M].上海:上海古籍出版社,1980:304.

[3]宋丘龙.陶渊明师说[M].北京:文史哲出版社,1984:8.

[4]胡应麟.诗薮[M].上海:上海古籍出版社,1979:33.

[5]纪昀,陆锡熊,孙士毅等.钦定四库全书总目:整理本[M].北京:中华书局,1997:2290.

[6]郑利华,陈广宏,钱振民.胡俨集[M].上海:复旦大学出版社,2021:667.

[7]王瑶.中古文学史论集[M].上海:上海古籍出版社,1982:45.

[8]吴海,曾子鲁.江西文学史[M].南昌:江西人民出版社,2005:9.

[9]梁兰.畦乐诗集[M]//文津阁四库全书:集部第411册.北京:商务印书馆,2005:801.

[10]袁行霈.中国文学史:第2卷[M].北京:高等教育出版社,2003:90.

[11]陈田.明诗纪事[M].上海:上海古籍出版社,1993:641.

[12]钱谦益.列朝诗集小传[M].上海:上海古籍出版社,2008:165.

[13]张廷玉等.明史[M].北京:中华书局,1974:4050.

(责任编辑 吴国富)