弹体侵彻超高性能混凝土反弹效应理论初探*

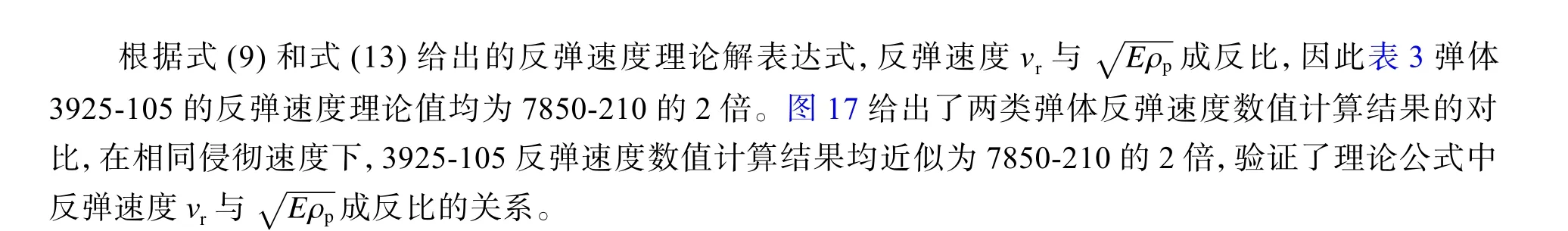

朱 擎,李述涛,陈叶青,马 上

(军事科学院国防工程研究院,北京 100036)

超高性能混凝土(ultra-high performance concrete, UHPC)具备超高的强度、良好的韧性和优越的耐久性能,近年来在防护工程中得以广泛应用,使用超高性能混凝土建造的遮弹结构可以显著减少钻地武器的侵彻深度,有效抵御战斗部爆炸时的破坏效应[1-4]。现代战争使用的具有精确制导能力的钻地武器,如美军GBU 和JADM 系列导弹,其弹体形状均为长杆状弹身和尖卵形弹头[5]。以往试验发现,长杆状卵形头侵彻弹在侵彻超高性能混凝土后,尤其是侵彻深度较小,弹尾未完全进入靶体的情况下,易出现弹体反弹现象,即弹体在侵彻结束后产生与侵彻方向相反的速度,弹出靶体。

张文华等[3]针对超高性能混凝土材料开展了一系列缩比弹侵彻试验和数值模拟研究,试验中有部分弹体在侵彻后完全弹出侵彻坑外,数值计算给出的弹体速度和位移时程曲线也可以看出,弹体具有一定反弹速度,在达到最大侵彻深度后有明显的反向运动趋势;程月华等[6]在对装甲钢/超高性能混凝土复合靶开展抗侵彻性能研究时同样发现,弹体侵彻过程速度时程曲线在侵彻结束后保持了恒定的反向速度,表明弹体侵彻结束后具有反弹现象。以往研究结果表明,弹体侵彻超高性能混凝土存在弹体反弹现象,但由于反弹速度较小且不易测量,以上文献中并未对反弹现象进行深入研究。与侵彻着靶速度相比,反弹速度很小但不容忽略,因为反弹速度有可能使侵彻弹反弹至侵彻坑外。目前从国内外的文献中,未发现以上弹体反弹效应研究的公开报道。

研究弹体反弹效应对工程防护和武器毁伤都有十分重要的意义。在工程防护角度,应增强弹体侵彻过程中的反弹效应,有可能在战斗部延时引信未触发的情况下,使钻地弹反弹至较浅深度或遮弹结构外部爆炸,可以最大程度减小战斗部爆炸的破坏效应;在武器毁伤角度,应尽可能减弱弹体反弹效应,使战斗部在较大侵彻深度爆炸,充分发挥钻地武器的破坏效应。因此弹体和遮弹结构设计均需考虑弹体侵彻后的反弹效应。

针对弹体侵彻超高性能混凝土后的反弹效应,本文分析弹体在侵彻和反弹过程中的受力状态,基于空腔膨胀理论提出反弹效应产生的基本假设,以弹体弹性势能和应力波传播两种理论为基础,推导得到两种反弹速度的解析解;通过数值模拟复现弹体反弹现象,验证理论模型的合理性,量化分析解析解中各参数对反弹效应的影响。

1 弹体受力状态分析

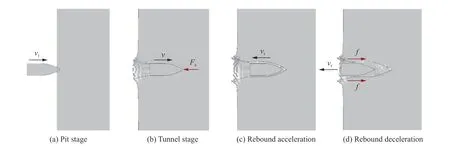

弹体侵彻速度对靶体破坏效应的影响非常显著[7],弹体侵彻半无限混凝土介质时,受力状态随侵彻速度和侵彻深度发生变化,可将弹体侵彻过程分为4 个阶段。图1 给出了弹体侵彻半无限混凝土介质时4 个阶段的受力状态。

图1 弹体侵彻阶段受力状态Fig.1 Force state of projectile body in each stage of penetration

开坑侵彻阶段:弹体以初速vi侵彻混凝土介质,靶体发生塑性流动变形,弹头部分开始对靶体产生塑性扩孔,侵彻阻力随着弹头扩孔深度增大而上升。

隧道侵彻阶段:开坑阶段结束后,弹体在靶体中继续侵彻,形成直径不小于弹径的侵彻隧道,弹体速度在侵彻阻力Fs作用下不断下降,侵彻阻力稳定且随速度下降而减小,弹靶接触部分发生持续塑性扩孔侵彻。

反弹加速度阶段:侵彻过程中,弹体在侵彻阻力的作用下产生一定的形变,因此在侵彻结束的瞬间,弹体累积的变形势能开始释放,弹头与侵彻坑底部交界处为弹体弹性势能释放提供支撑力,回弹支撑力使弹体具有一定的反向加速度,当弹头脱离侵彻坑底部时,加速阶段结束,反弹速度达到最大。由此可见,弹体反弹的直接原因是弹靶交界面回弹力对弹体的作用。

反弹减速阶段:弹体完全脱离侵彻坑底部后,沿侵彻隧道反向运动,在此过程中会受到壁面摩擦力和其他阻力f作用,反向运动速度不断降低直至为零或从侵彻坑内弹出。

综合以上分析可知,弹体在侵彻过程中积累的变形势能释放造成弹体反弹。混凝土材料在侵彻过程中发生了塑性流动或是更加剧烈的状态变化,侵彻后靶体可释放的应变势能较少;而弹体中金属材料的韧性与混凝土材料相比较强,整个侵彻过程中均会积累可释放的变形势能,是导致弹体反弹的主因。下面尝试对侵彻过程积累的变形势能进行定量分析,研究弹体反弹机理和量化形式。

2 弹体侵彻半无限介质的侵彻阻力

2.1 基于动态空腔膨胀理论的侵彻阻力模型

Forrestal 等[8-10]针对应变硬化的弹塑性材料提出了动态球形空腔膨胀模型,给出了不可压缩情况下的径向应力无量纲表达式。Chen 等[11-12]根据空腔膨胀理论进一步推导出刚性弹侵彻过程中侵彻阻力表达式:

式中:d为弹体直径;σy为靶材屈服强度;ρc为靶材密度;A和B为靶材的无量纲参数;v为弹体侵彻过程中的瞬时速度;N1和N2为与弹体头部形状和摩擦系数有关的无量纲系数,当忽略弹靶表面摩擦时(µm=0),N1=1。侵彻阻力由两部分组成,其一为材料准静态阻力部分(材料动强度项)AσyN1,其二为动态阻力部分(惯性项)Bρcv2N2。

2.2 侵彻阻力分析

式(1)给出的侵彻阻力由材料动强度项AσyN1和惯性项Bρcv2N2两部分组成。对于以上两项表达式在侵彻阻力中的作用,国内外学者做了大量研究和讨论。Batra 等[13]在半球形刚性弹侵彻刚塑性靶板的数值模拟中发现,侵彻阻力中惯性项Bρcv2N2相比于材料动强度项AσyN1几乎可以忽略;Forrestal 等[14-15]和Frew 等[16]通过试验发现,当弹体撞击速度小于600 m/s 时,侵彻阻力都呈现常阻力特征,即惯性项可以忽略;Rosenberg 等[17]研究了常阻力适用情况,给出了不同情况下常阻力适用的速度阈值条件。根据以上研究可知,弹体在800 m/s 以下的速度侵彻混凝土材料,惯性项影响非常小,侵彻阻力可等效为常阻力。陈小伟等[18]通过试验发现,只采用材料动强度项来表征常侵彻阻力与真实侵彻阻力还有一定差异,根据实际试验数据,给出了修正后的常侵彻阻力表达式:

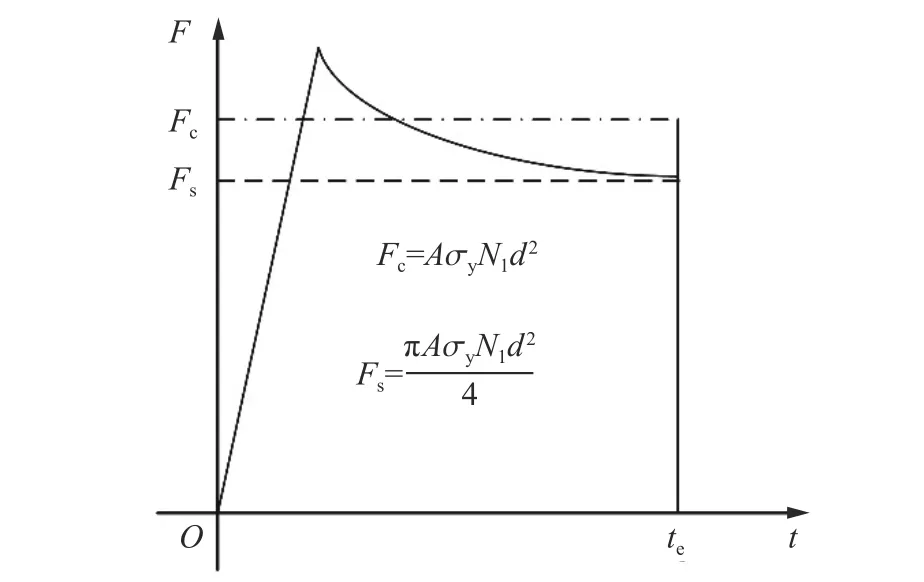

图2 中给出了实际侵彻阻力时程曲线、准静态阻力Fs(只考虑材料动强度项)和等效常阻力Fc的示意图[11]。从图中可以看出,修正后的等效常阻力Fc与时间轴围成的面积(冲量)与侵彻阻力时程曲线与时间轴围成的面积近似相等,满足等冲量准则,Fc比Fs稍大,数学表达式中可以看出二者相差因子π/4。

图2 侵彻过程中弹体侵彻阻力时程曲线Fig.2 Time history curve of projectile penetration resistance during penetration

2.3 超高性能混凝土材料的侵彻阻力

超高性能混凝土(ultra-high performance concrete, UHPC)通过掺加高效减水剂实现极低的水泥比,掺加活性矿物提高密实度,并在高温环境下养护成型。成型后的UHPC 材料单轴抗压强度一般都超过120 MPa,下面针对超高性能混凝土材料的侵彻阻力进行讨论。

根据式(1) 给出的侵彻阻力表达式,侵彻阻力与空腔膨胀理论中材料无量纲参数A和B有关。Forrestal 等[19]认为无量纲参数B主要依赖于靶体的可压缩性,混凝土材料一般取B=1.0。材料动强度项AσyN1取决于混凝土材料的抗剪强度,AσyN1=Sfc,S为经验常数,fc为混凝土无约束抗压强度。Chen[20]给出了S与fc之间的经验关系(S=82.6fc-0.544或S=72fc-0.5),但是对于大直径弹体和普通强度混凝土(fc<100 MPa),该经验关系式并不能很好描述材料动强度项。Rosenberg 等[21-22]则针对侵彻混凝土常阻力的情况进行了研究,在考虑弹体尺寸效应的情况下,给出了侵彻常应力Rt和混凝土抗压强度fc之间的经验关系和常阻力表达式:

式中:D0为测量混凝土轴心抗压强度的标准试件直径,Dp为弹体直径,fc∗为考虑弹体尺寸效应后的混凝土换算强度,Rt为混凝土常侵彻应力。以往大量试验数据表明该经验关系对混凝土强度低于200 MPa 的情况均有较好的预测效果[21-22]。由此通过Rt可近似确定弹体侵彻超高性能混凝土过程中的材料动强度项AσyN1。

3 弹体反弹的理论模型

根据第1 节受力状态分析可知,弹体反弹主要是由弹体变形势能释放造成的。本文针对弹体应变势能单独释放造成弹体反弹的机理进行研究,将侵彻结束后的弹靶界面等效为不发生轴向位移的刚性边界,下面从弹体自身变形角度出发,建立一维弹性杆弹性势能模型和一维弹性波理论模型,求解反弹速度。

3.1 一维弹性杆弹性势能模型

一般侵彻弹具有较大长径比且由高强高模量金属材料制成,可将其视作一维弹性杆,s、L、m、E、ρp分别为弹性杆的截面积、长度、质量、弹性模量和密度。为简化分析过程,对该理论模型作出以下假设:

(1) 超高性能混凝土靶是半无限靶体,弹体具有足够侵彻空间;

(2) 将弹体侵彻过程看作一个头部受常侵彻阻力的一维弹性杆,只发生轴向弹性变形;

(3) 弹体侵彻过程中的侵彻阻力等效为常阻力形式:Fc=AσyN1d2。

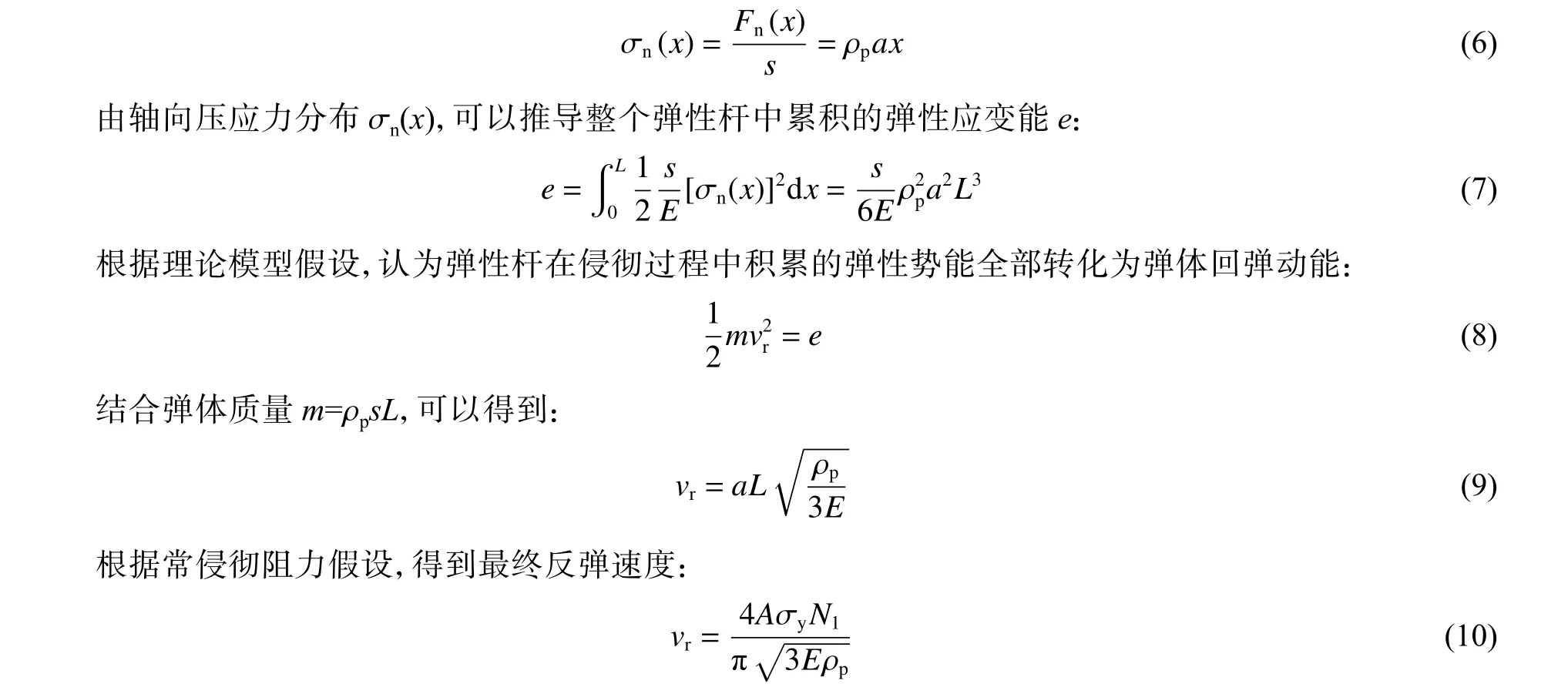

图3 给出了一维弹性杆弹性势能模型示意图。以杆自由端为原点,侵彻方向为x轴正方向建立坐标系,对弹性杆进行刚体运动分析[23],弹性杆加速度a=-Fc/M,根据达朗贝尔原理,弹性杆沿轴向每一微元都受到与加速度方向相反的惯性力dFn作用,通过惯性力dFn的分布可求得杆轴向压应力分布:

图3 一维杆弹性势能模型Fig.3 One-dimensional rod elastic potential energy model

式(9)表明弹体反弹速度大小主要取决于两方面,一是靶体材料动强度项(表征靶体抗侵彻能力),二是弹体密度和刚度。靶体屈服强度越大,弹体密度和弹性模量越低,反弹效应越明显。

3.2 一维弹性波模型

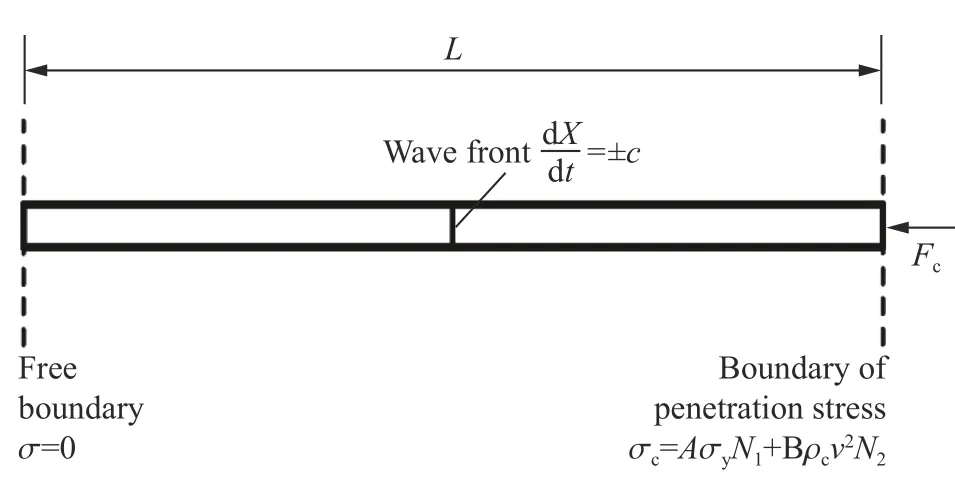

图4 给出了一维弹性波模型示意图,对模型作以下几点假设:

图4 一维弹性波模型Fig.4 One-dimensional elastic wave model

(1) 弹体在侵彻过程中看作一维弹性杆,杆中只传播弹性波;

(2) 应力边界假设—将弹体尾端视作自由边界,边界条件σ = 0;侵彻端看作稳定的侵彻应力边界,该边界反射后的波后应力幅值为侵彻应力σc。可根据式(1)给出的侵彻阻力确定:

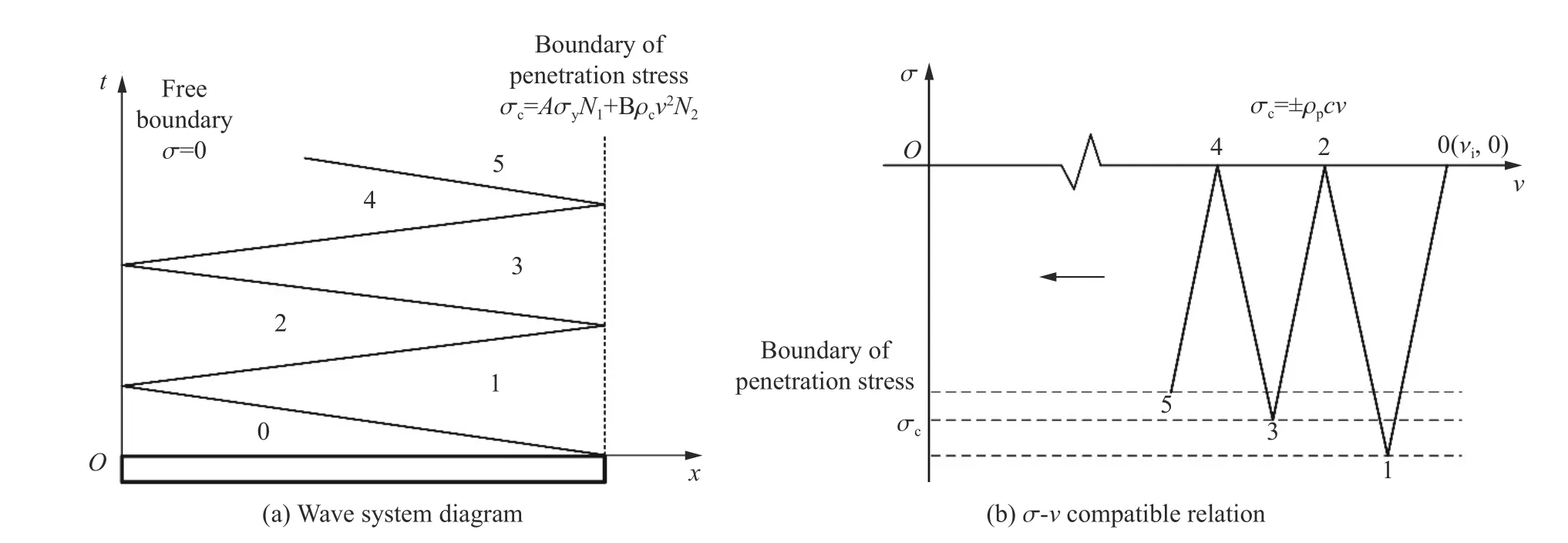

图5 给出了侵彻过程中弹性杆中弹性波的波系图和相容关系,弹性杆初始状态为杆中各质点速度为侵彻初速vi,应力为零,对应图5(b) 中的状态0;弹性杆头部开始侵彻时,侵彻端产生左行的压缩波,其波后应力达到侵彻应力的边界条件σc,质点速度下降,对应图5(b)中的状态1;当弹性波到达尾部自由面反射右行拉伸波,右行波的波后应力达到自由面应力状态σ=0,速度下降,对应图5(b)中的状态2;当右行波到达侵彻端再次发生反射,反射的左行波的波后应力达到侵彻应力边界条件σc,速度下降,即达到状态3;当左行波到达自由面再次发射,波后再次达到自由面边界条件,即状态4。依此类推,弹性波在自由面和侵彻端往复反射,波的多次反射作用使得杆中质点速度不断下降,如图5(b)所示。

图5 弹性杆中弹性波波系图及其相容关系Fig.5 The pattern of elastic wave system in elastic rod and its compatibility relation

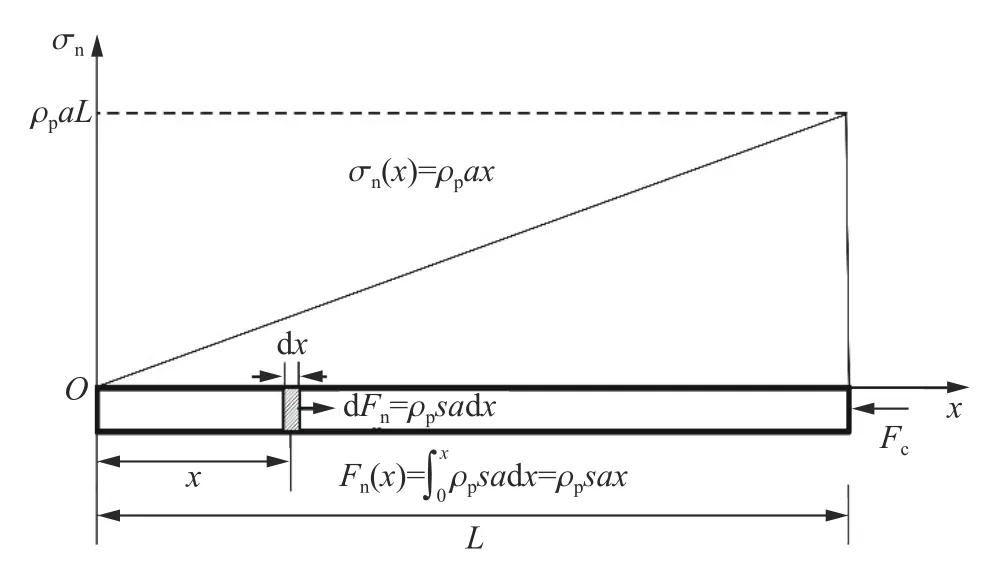

由式(10)给出的侵彻端应力边界条件可知,在弹性波往复反射作用过程中,侵彻端应力幅值σc会随侵彻速度下降而降低,如图5(b)所示。假设应力边界幅值变化不会在弹性杆中产生新的波,仅使得每次侵彻端反射波后应力值下降。当弹性杆右端(侵彻端)速度下降为零时,弹性波在侵彻端发生最后一次反射,波后质点速度降为零,应力为σc=AσyN1。

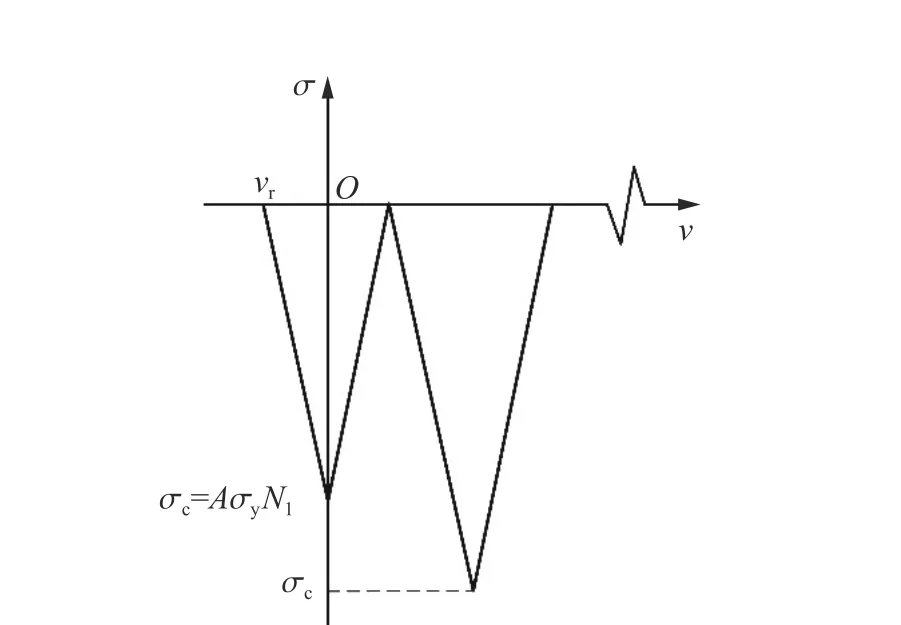

图6 给出了自由面最后一次反射的相容关系,当侵彻端最后一次反射波到达自由端时发生最后一次自由面反射,反射波波后介质应力降为零,而速度变为负值,表示波后介质出现了与侵彻方向相反的反弹速度vr,当右行波到达侵彻端时,弹靶界面在此刻分离,侵彻端应力降为零,不再发生波的反射,整个弹性杆具有反弹速度vr,整体变为零应力状态。

图6 弹体左端面最后一次反射的相容关系示意图Fig.6 Schematic diagram of the compatibility relation of the last reflection of the left face of the projectile body

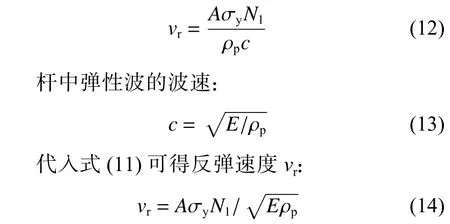

由左端自由面最后一次反射的相容关系式可确定反弹速度:

式(13)的形式与弹性势能模型给出的结果相似(二者差异的原因在第5 节进行分析),反弹速度大小同样取决于两方面,一是靶体材料动强度项(表征靶体抗侵彻能力),二是弹体密度和刚度。靶体屈服强度越大,弹体密度和弹性模量越低,弹体反弹效应越明显。

4 数值模拟验证

4.1 数值模型及参数验证

为了保证数值计算模型和相关材料参数的可靠性,本节对文献[24]中两个试验工况进行数值计算,将数值计算结果与文献中试验数据进行对比。

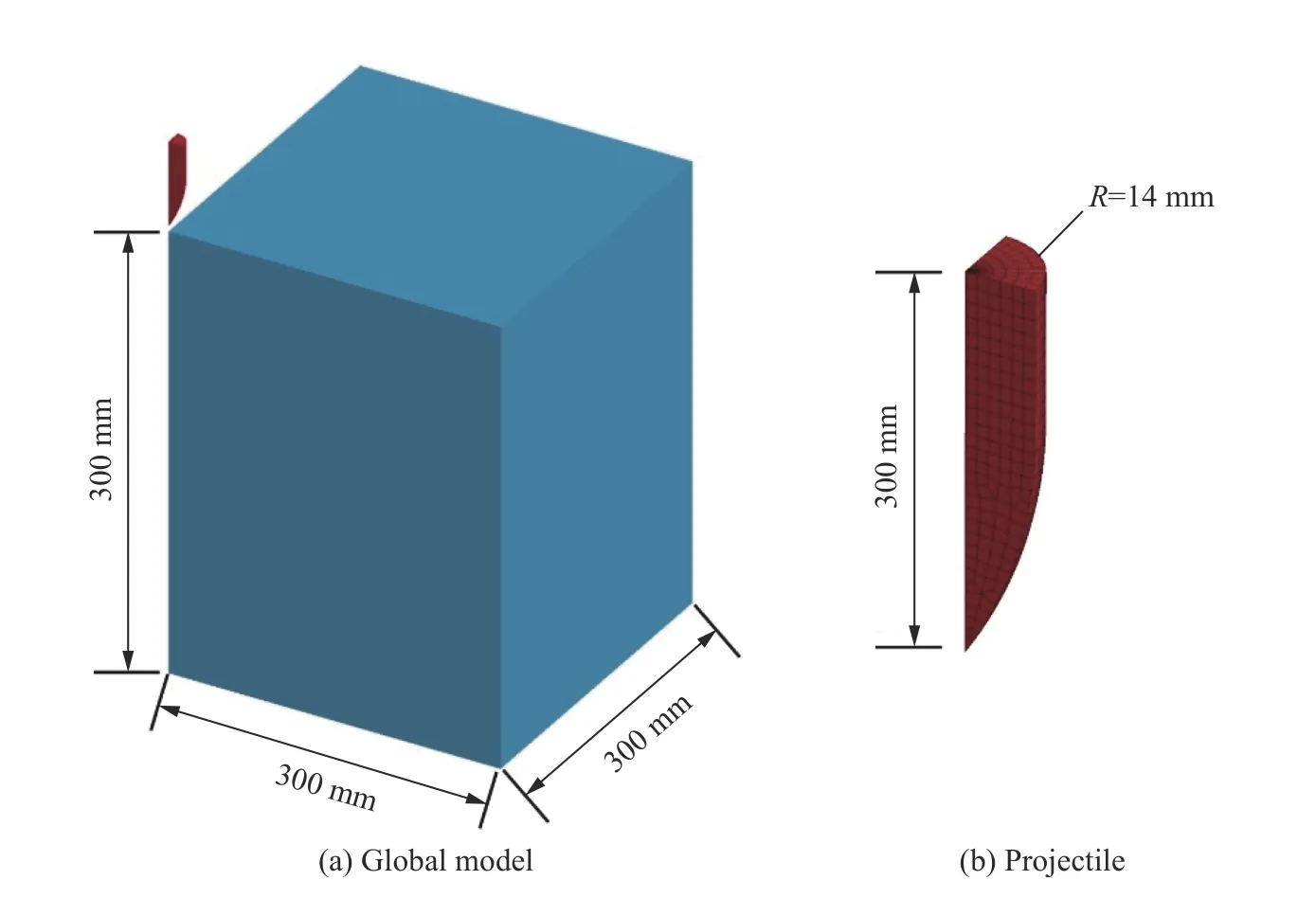

文献[24]针对超高性能混凝土开展了一系列动态力学试验,标定了各类超高性能混凝土K&C 模型参数。文献[24]同时对超高性能混凝土开展了部分侵彻试验,试验工况为直径28 mm 的弹体分别以405 和616 m/s 的速度侵彻600 mm×600 mm×400 mm 超高性能混凝土靶。图7 给出了侵彻弹与靶体数值计算模型,模型采用了1/4 建模,弹体和靶体均采用Lagrange 实体单元进行离散,靶体底面设置法向位移约束。

图7 文献[24]中侵彻试验的数值计算模型Fig.7 Numerical calculation model of penetration test in reference [24]

理论模型将弹体假设为理想弹性体,因此采用弹性材料模拟弹体,弹体长30 mm,弹径28 mm,弹头曲径比为3,弹体密度取7 850 kg/m3,弹性模量和泊松比分别为210 GPa 和0.3。混凝土强度为175 MPa,采用K&C 模型和Tabulated_Compaction 状态方程模拟超高性能混凝土,表1 给出了文献[24]中的超高性能混凝土K&C 模型参数,通过定义失效拉应变和失效剪应变均为0.2 来控制混凝土单元失效。

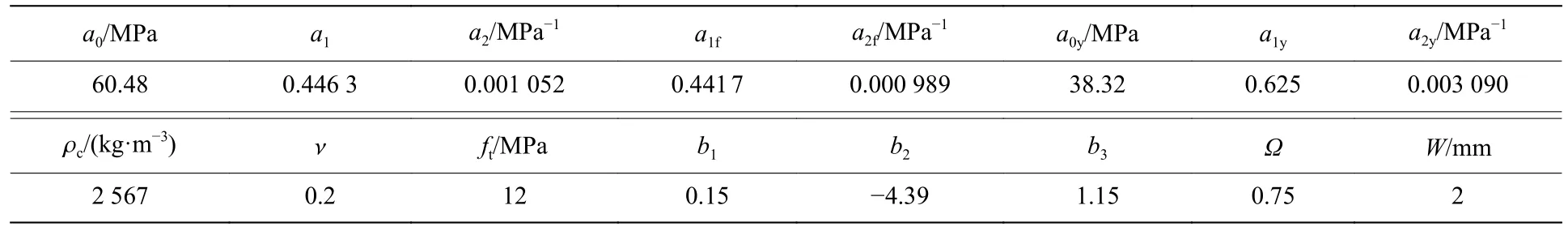

表1 超高性能混凝土K&C 模型参数[24]Table 1 K&C model parameters fot the ultra-high performance concrete[24]

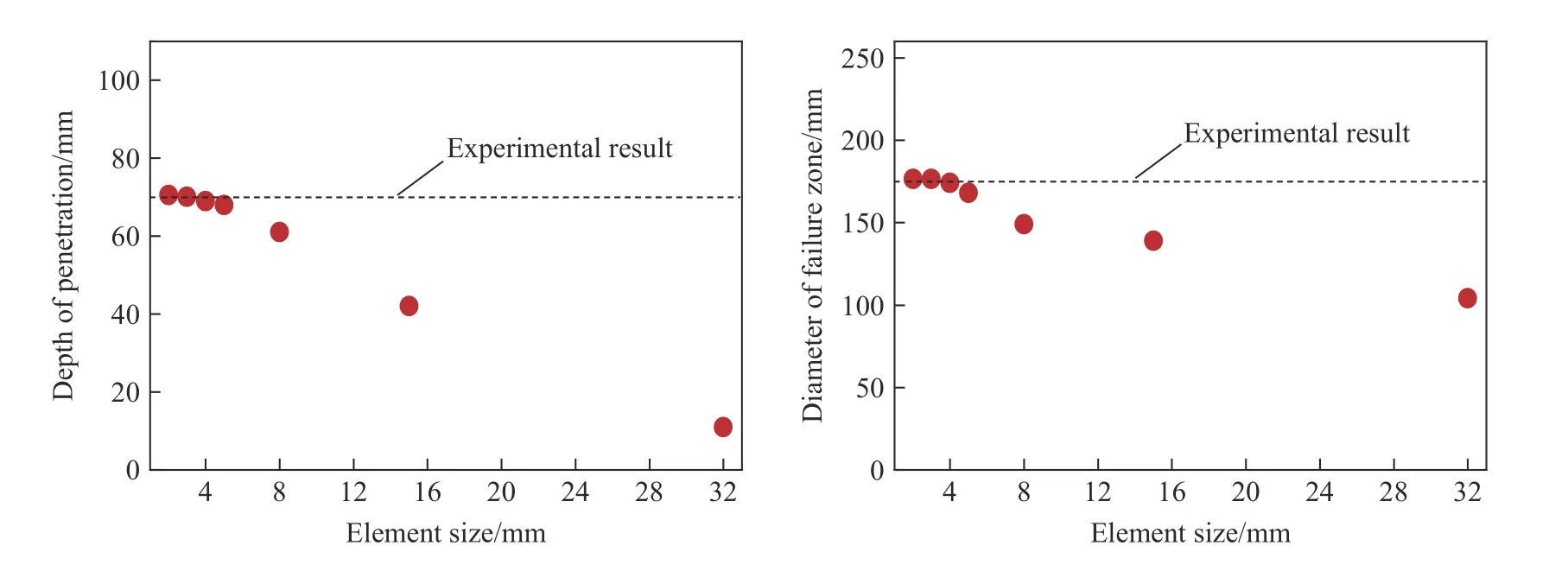

文献[24]对数值模型的网格收敛性进行了分析,图8 给出了网格收敛性分析结果,采用2~32 mm的网格进行数值计算,由图可知3 mm 网格已满足数值计算精度,因此在后续计算中弹体和弹靶主要接触区域的网格尺寸均设置为3 mm。

图8 文献[24]中网格尺寸收敛性分析Fig.8 Analysis of unit size convergence in reference [24]

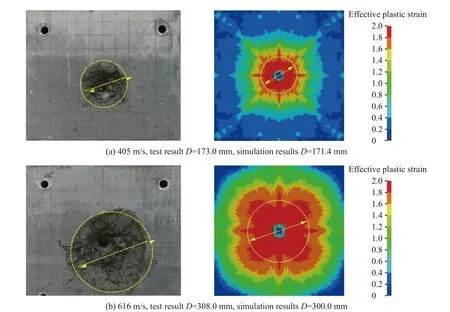

图9(a)给出了弹体初速405 m/s 时,靶体表面成坑的试验与数值计算结果,试验测得靶体表面侵彻坑直径为173.0 mm,通过有效塑性应变可知数值模拟的靶体表面塑性损伤区直径为171.4 mm;图9(b)给出了弹体初速616 m/s 时,靶体表面成坑的试验与数值计算结果,试验测得靶体表面侵彻坑直径为308.0 mm,数值计算的靶体表面塑性损伤区直径为300.0 mm。两种侵彻初速下,侵彻坑直径试验和数值计算之间的误差分别为0.9%和2.6%,说明数值计算结果与试验具有较好的一致性。

图9 侵彻坑直径D 的试验结果与数值计算结果对比Fig.9 Comparison of test results and numerical results of penetration pit diameter D

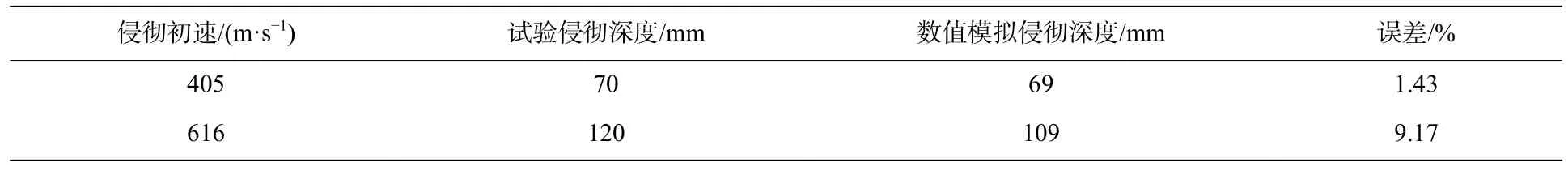

表2 给出了弹体初速为405 和616 m/s 时,侵彻深度的试验和数值计算结果,试验测得的侵彻深度分别为70 和120 mm,数值计算得到侵彻深度分别为69 和109 mm,两种侵彻速度下的误差分别1.43%和9.17%,表明数值计算结果与试验结果吻合较好。

表2 侵彻深度的试验与数值计算结果Table 2 Experimental and numerical results of penetration depth

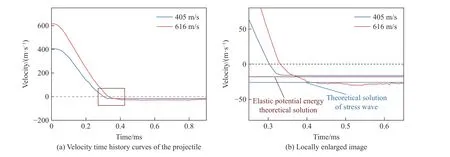

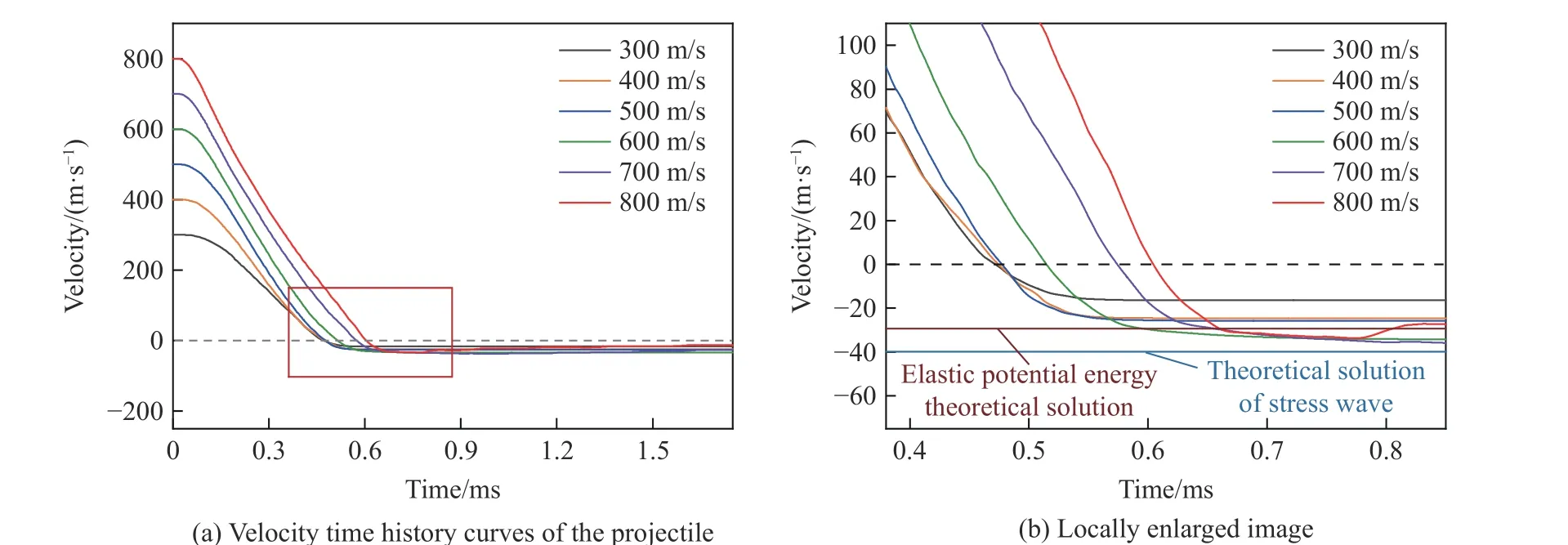

图10 给出了弹体速度时程曲线和反弹速度的理论解,由图10(a)可知弹体在侵彻后0.3 ms 左右停止侵彻并发生反弹,图10(b)给出了弹体时程曲线的局部放大图,弹体在侵彻结束后经历了反弹加速阶段,随后趋近于恒定的反弹速度,图中给出了通过弹性势能模型和应力波模型计算得到的反弹速度理论解。从速度时程曲线和理论解的对比中可以看出,数值计算结果与理论解吻合较好。

图10 弹体速度时程曲线和反弹速度理论解Fig.10 Time history curves of projectile velocity and theoretical solutions to rebound velocity

4.2 理论模型合理性验证

4.1 节根据文献中提供的混凝土参数和侵彻试验数据验证了数值计算模型的可靠性,为了进一步验证反弹效应理论模型的合理性,检验反弹速度与各参数之间的关系,本节基于4.1 节的数值计算模型,对长杆弹侵彻超高性能混凝土进行数值计算。图11 给出了长杆弹侵彻超高性能混凝土有限元模型,采用1/4 对称模型节约计算成本,弹体直径为40 mm,弹长为260 mm,弹头部分曲径比为3,弹体侵彻速度分别取300、400、500、600、700 和800 m/s;超高性能混凝土尺寸为1 000 mm×1 000 mm×500 mm。弹体网格尺寸为3 mm,1/4 模型中弹尖与混凝土接触点附近200 mm×200 mm 区域为网格加密区域,网格尺寸为3 mm,其余部分采用渐变网格划分,网格尺寸为3~12 mm。

弹体材料设置两组参数进行计算,设置一组弹性模量和密度为210 GPa 和7 850 kg/m3,另一组弹性模量和密度为105 GPa 和3 925 kg/m3,分别编号记为7850-210 和3925-105,两组参数弹性模量和密度均为1/2 关系,计算结果可对比验证弹体反弹速度与弹体弹性模量和密度的关系。超高性能混凝土材料与4.1 节相同,选用K&C 模型和Tabulated_Compaction 状态方程,抗压强度175 MPa,失效时的极限拉应变和极限剪应变为0.2[24],具体参数见表1。靶体底部施加法向位移约束。

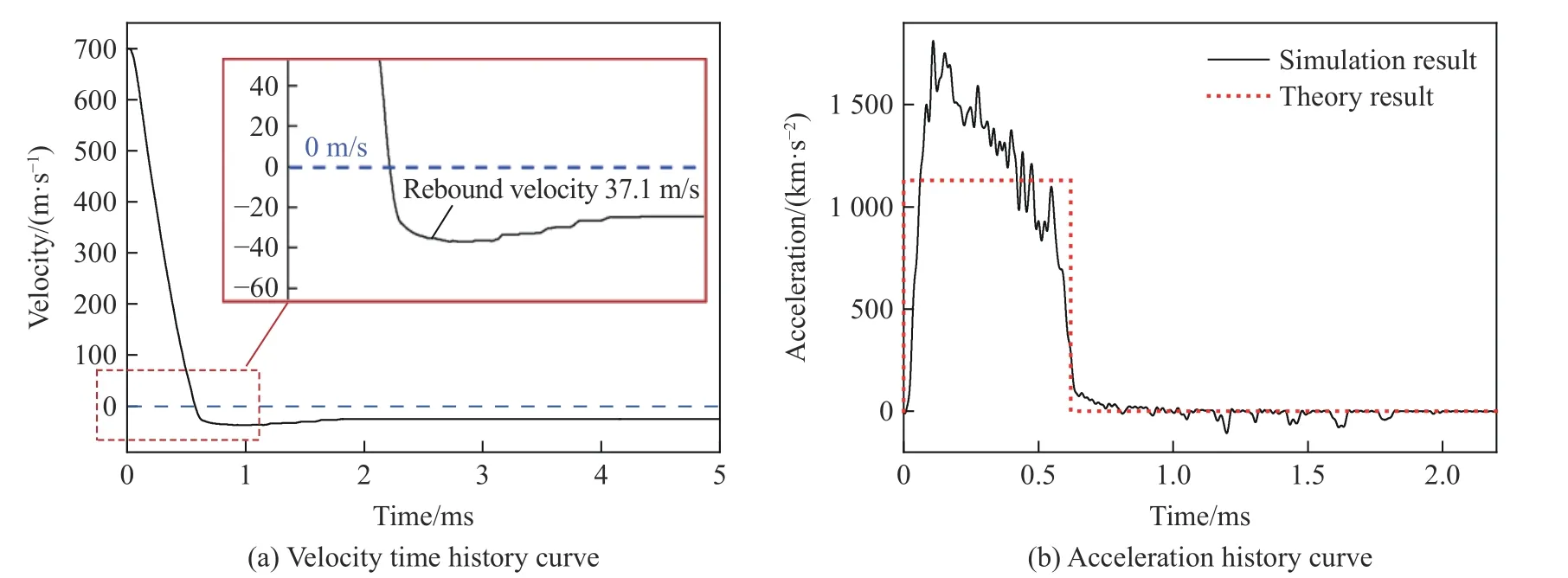

图12 给出了3 925-105-700 工况(700 代表侵彻初速度为700 m/s,其余以此类推)速度和加速度时程曲线的数值计算结果,从速度时程曲线可以看出弹体在侵彻速度降低为零后会具有一段持续的反弹加速和减速过程,最终反弹速度恒定不变。根据式(4)给出侵彻端应力Rt和式(5)给出的常阻力表达式,计算得到等效常阻力Fc=1 294 kN,等效加速度ac=1.13×106m/s2。

图12 3925-105-700 的速度与加速度时程曲线Fig.12 3925-105-700 velocity and acceleration time history curve

图12(b)给出了理论计算和数值模拟得到的弹体加速度时程曲线,弹体加速度在侵彻开始后会迅速跃升到峰值,在0.1 ms 时刻达到峰值1.8×106m/s2,随后开始震荡下降,在0.6 ms 时刻降至零左右。数值模拟得到的加速度时程曲线整体呈现突跃脉冲形式,理论计算得到的等效加速度ac为一个单阶梯脉冲,虽然二者峰值存在一定误差,但冲量近似相等,与图2 给出的曲线形式基本一致,证明了弹性势能模型假设具有较好的合理性。

图13 给出了弹体侵彻过程中速度方向应力云图,可以看出弹体侵彻过程中轴向应力分布随时间的变化和应力波传播过程,侵彻未开始时,弹靶整体呈现0 应力状态,如图13(a)所示;0.05 ms 时,弹体开始侵彻,这是侵彻阻力导致的初始应力波开始在弹体轴向传播,根据弹体材料波速,应力波于0.05 ms 时应正好传播至弹尾,但是由于弹体内应力波不是理想的一维弹性波,图13(b)中应力波已从弹头传播至弹尾,在自由端发生了反射,图13(b)中弹体尾部应力明显受到自由端反射拉伸波的影响;0.1 ms 时,弹体继续侵彻混凝土,弹体内部应力波在弹头侵彻端和弹尾自由端持续传播,如图13(c)所示;0.7 ms 时,弹体侵彻结束并发生反弹,弹体轴向应力释放,内部应力均匀,如图13(d)所示。通过以上数值模拟结果可知,侵彻过程中弹体内部应力波在弹头侵彻端和弹尾自由端之间持续传播,与一维弹性波模型一致。

4.3 反弹速度验证

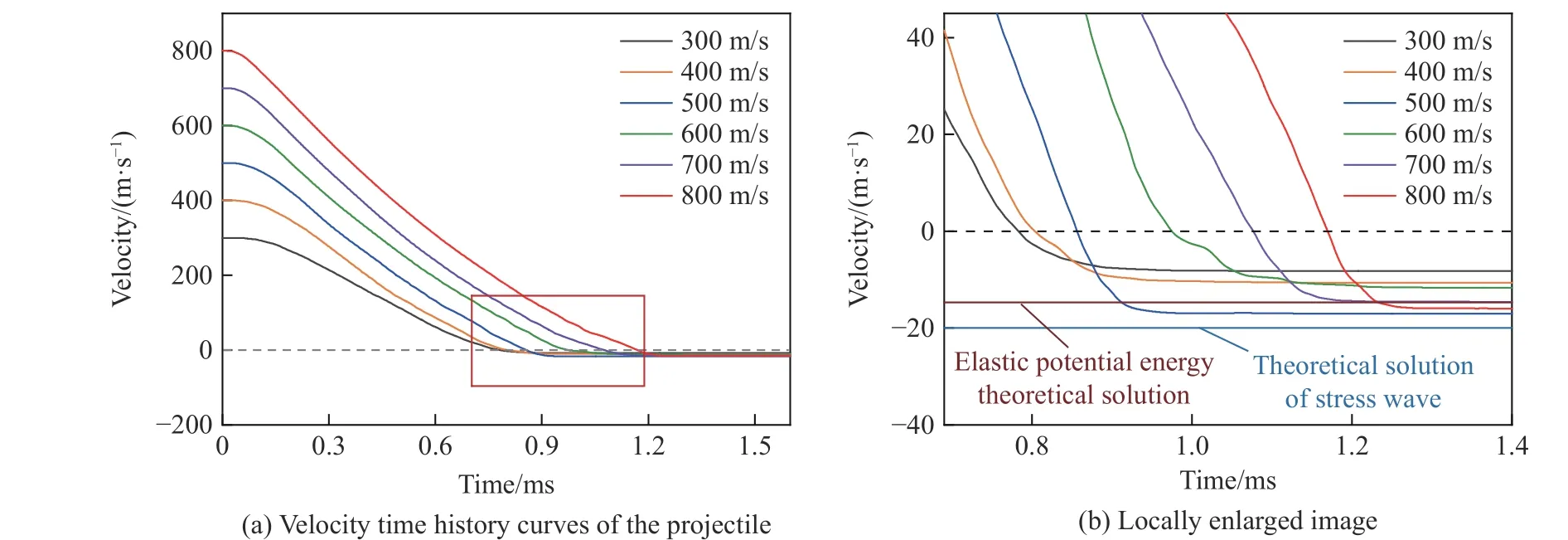

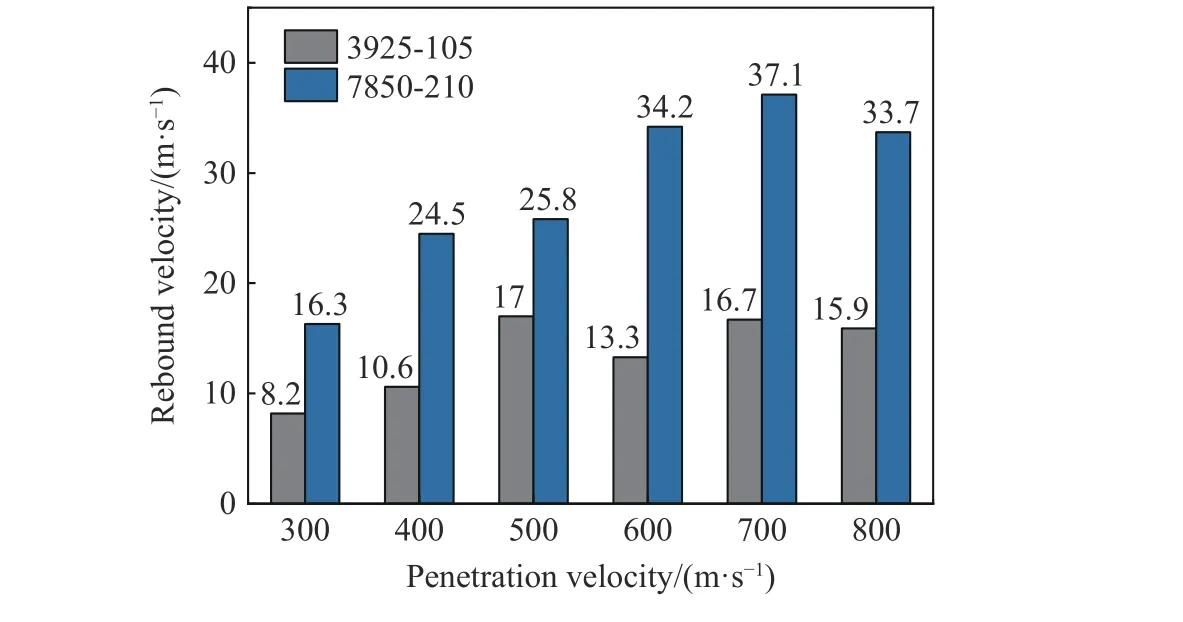

图14 和图15 分别给出了7850-210 和3925-105 两种弹体在6 种侵彻初速下的速度时程曲线,从图14(a)和图15(a)中可以看出,弹体7850-210 随着侵彻初速不同,在0.7~1.2 ms 之间速度减至零并反弹,弹体3925-105 随着侵彻初速不同,在0.4~0.6 ms 之间减速至零并反弹。总体上看,质量轻、弹性模量小的弹体,侵彻持时较短 ,侵彻能力较弱。

图14 弹体7850-210 速度时程曲线数值解和理论解的对比Fig.14 Comparison of velocity time history curves of numerical and theoretical solutions of missile 7850-210

图15 弹体3925-105 速度时程曲线数值解和理论解的对比Fig.15 Comparison of velocity time history curves of numerical and theoretical solutions of missile 3925-105

从图14(b)和图15(b)的局部放大图中,可以更加清晰地观察到侵彻速度降为零之后的反弹速度曲线。弹体在侵彻结束后经历了反弹加速阶段,随后逐渐趋近于恒定的反弹速度。总体来看质量轻、弹性模量小的弹体,反弹效应更加明显。图中红色和蓝色实线分别是根据式(9)和式(13)计算得到两类弹体(7850-210 和3925-105)的反弹速度理论解(基于弹性势能理论和应力波理论)。从理论解和数值计算结果对比情况中可以看出,两类弹体的情况均吻合较好。

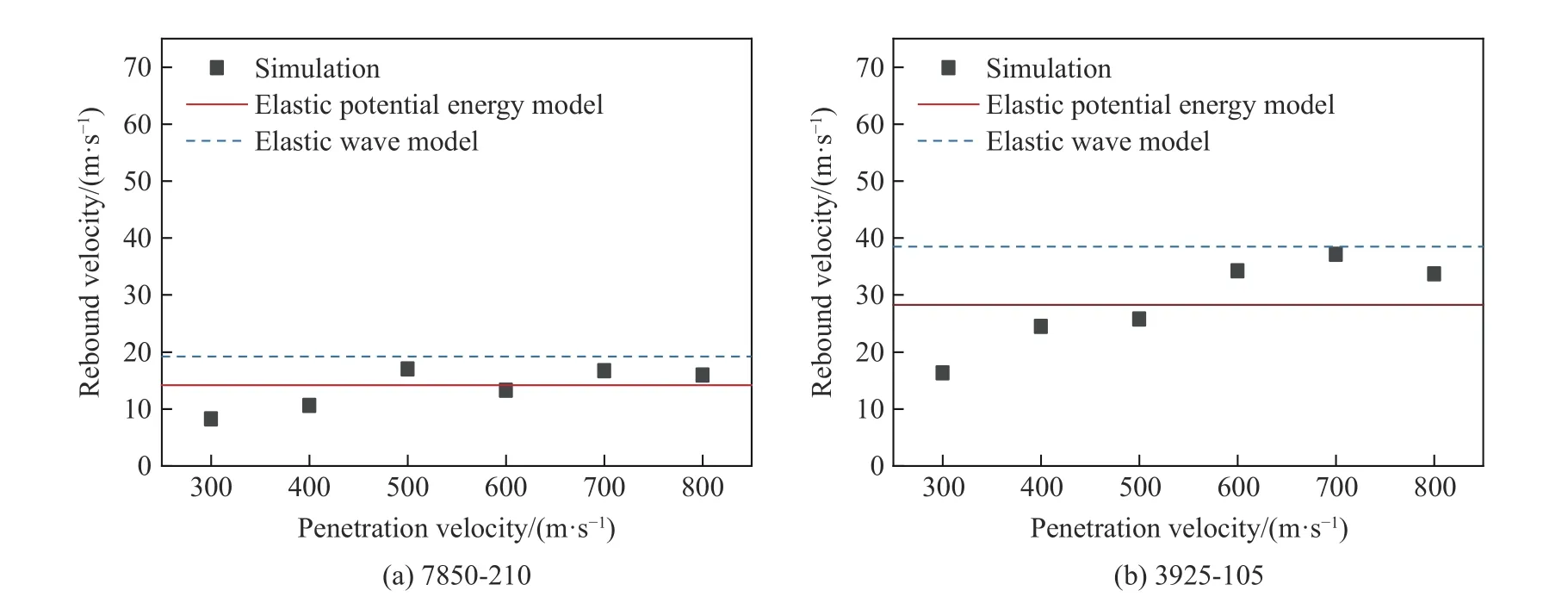

图16 将数值计算结果以峰值离散点的形式给出,更能直观地比较理论解与数值解的差异。总体来看,数值计算结果与理论预测值吻合较好。由于理论假设中将带有侵彻初速的动态阻力项(惯性项)忽略,因此理论解中没有侵彻初速项,反弹速度理论上与着靶速度无关,数值计算结果也可看出,两种弹体反弹速度峰值在理论解附近上下浮动,分析数值计算结果与理论解之间误差产生的原因,首先,数值模拟中侵彻阻力并不是常阻力,而是与速度和材料应变率效应呈一定正相关关系;其次,数值计算自身存在一定计算误差,所以反弹初速计算结果与侵彻初速呈一定正相关关系并上下浮动,但反弹初速并未随侵彻初速增加而明显提高,理论解可以大致预估反弹速度大小。

图16 反弹速度数值解和理论解与侵彻初速之间的关系Fig.16 The relationship between numerical and theoretical solutions of rebound velocity and initial penetration velocity

图17 两类弹体侵彻速度与反弹速度的对比Fig.17 Comparison of penetration velocity and rebound velocity of two types of projectile bodies

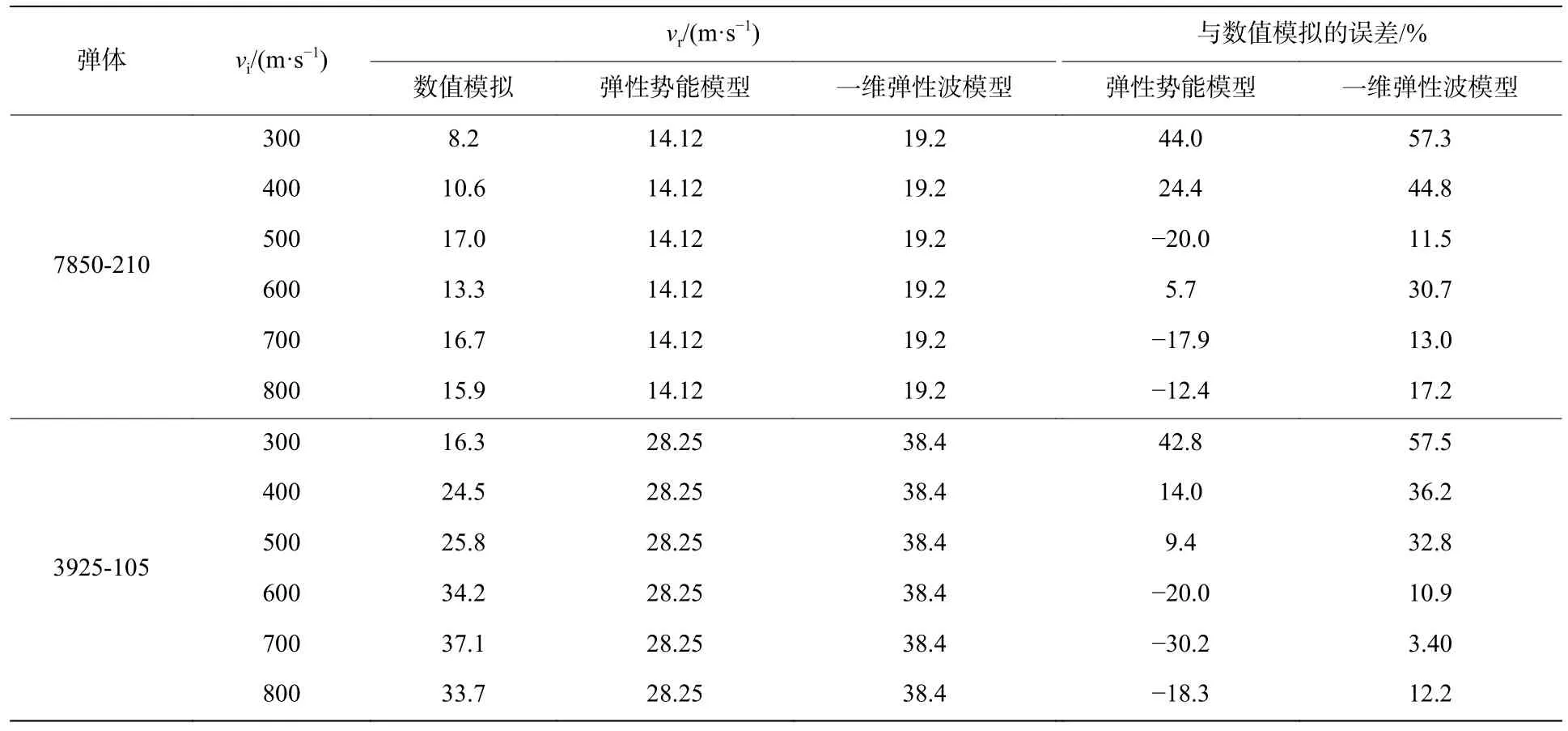

表3 给出了反弹速度的数值计算结果和理论预测值,当侵彻速度小于500 m/s 时,数值计算结果小于理论解,当侵彻速度高于500 m/s 时,数值计算结果与理论解较为接近。分析原因,当着靶速度较低时,侵彻过程主要处于开坑阶段,侵彻阻力变化剧烈,不能形成稳定的侵彻应力边界,与理论模型中的常阻力假设差异较大;当侵彻速度较高时,隧道侵彻阶段为弹体侵彻的主要阶段,这一阶段侵彻阻力相对稳定,与常阻力假设吻合较好,满足理论模型中的阻力假设。

表3 反弹速度的数值计算结果和理论预测值Table 3 The results of numerical calculation and theoretical prediction of the rebound velocity

综上所述,反弹速度数值计算结果与理论预测值吻合较好,通过改变数值计算中的弹体密度ρp和弹性模量E,验证了理论公式中反弹速度vr与弹体参数之间的关系,表明理论模型可以较好地解释反弹现象并对反弹速度vr进行预测。

5 关于理论模型的讨论

本文将弹体视作一维弹性杆,从弹性势能累积和弹性波传播两个角度分别建立了反弹效应理论模型。弹性势能模型认为弹体侵彻过程中积累的应变势能全部释放为弹体反弹的动能;一维应力波模型假设弹性波在侵彻端和尾部自由端之间传播,弹性波在尾部自由端最后反射的波后速度为弹体反弹初速。两个模型均是从一维轴向弹性响应的角度考虑反弹效应。

两类模型的本质差别在于对反弹过程中侵彻端边界条件的假设。弹性势能模型认为弹体运动停止后,侵彻边界即可变为刚性边界,边界处不再发生轴向位移,仅对弹性杆一端提供支撑,支撑力随着弹性杆变形而变化;而一维弹性波模型认为侵彻端速度为零时,侵彻端依旧承受界面提供的材料动态阻力项(AσyN1),直至侵彻端回弹时消失。两个理论模型侵彻端反力对弹体做功的差异导致反弹速度表达式有所不同,二者表达式相差一个常系数π/4。

两个理论模型假设均与实际情况存在一定差别,主要有以下几点:

(1) 侵彻过程中,弹体在发生轴向变形的同时,也会发生径向变形;应力波沿轴向传播的同时,也会在径向上发生弥散;

(2) 开坑阶段的真实侵彻阻力会随速度变化而降低,理论模型中提出的是常阻力假设;侵彻阻力是造成弹体积累应变势能的主要因素,因此理论计算得到的反弹速度与真实情况存在一定差异;

(3) 实际弹体侵彻时会发生塑性变形,弹体内部也存在塑性波传播,理论模型仅考虑了弹性变形和弹性波传播的情况;

(4) 靶体积累的变形势能也会对弹体反弹提供贡献,理论模型中认为超高性能混凝土为脆性材料,忽略了靶体变形势能的释放。

结合以上分析,当弹体长径比较大,弹性变形极限较高,靶体脆性较强时,理论解计算精度较高;对于弹体长径比较小且弹性变形极限较低,靶体蓄能能力较强的情况,有待进一步研究。

6 结 论

针对弹体侵彻超高性能混凝土后的反弹效应,分析了弹体侵彻和反弹过程中各阶段受力状态,将弹体简化为一维弹性杆,基于空腔膨胀理论建立了弹性势能模型和一维弹性波模型,推导得到两种反弹速度的解析解;通过数值模拟还原了弹体反弹现象,将计算结果和理论解进行了对比分析,得出以下结论:

(1) 弹体反弹过程分为反弹加速度阶段和反弹减速阶段,弹体和靶体共同的变形势能释放导致弹体反弹;

(2) 推导得出了解析形式的反弹初速表达式,弹体反弹初速与靶材的无量纲参数、屈服强度和弹头形状因子成正比,与弹体密度和弹性模量成反比,与弹体侵彻初速无关;

(3) 通过数值计算得到的弹体过载时程曲线、轴向应力时程曲线等充分验证了弹性势能模型和一维弹性波模型理论假设的合理性;对于12 种不同弹体弹性模量、密度和侵彻速度的工况,数值计算结果与理论解吻合良好;

(4) 当弹体长径比较大且弹性变形极限较高,且靶体脆性较强时,理论模型具有相对较高的计算精度。