社会工作者高离职倾向诱发机制研究

秦海波 李玉昆

关键词:工作要求—资源模型;社会工作;离职倾向;定性比较分析

中图分类号:C916 文献标识码:A 文章编号:2096–7640(2023)04-0034-10

一、问题提出

社会工作行业长期高居不下的流失率一直是困扰社会工作健康发展的突出问题。[1-2]相关数据显示,社会工作者流失率已高达30%,[3]如此之高的流失率若不加以干预势必会对社会工作事业造成巨大伤害。[4]围绕社会工作人才流失问题,现有研究主要关注社会工作者离职倾向的影响因素,如从薪资福利[5]、组织文化[6]、工作支持等方面来考察社会工作者的离职倾向,[7]虽得出了较为丰富的研究结论,但对社会工作者离职倾向影响机制的研究较为匮乏,同时也在一定程度上忽略了离职倾向是多种因素综合作用而产生的工作结果。[8]即薪资福利、组织文化、工作支持等因素是共同存在并影响社会工作者的,而传统变量分析的独立作用假设并不能解释存在于现实生活中的离职倾向,[9]因此,笔者假设多种因素的组态效应能够更好地揭示社会工作者高离职倾向产生的原因。

有鉴于此,本文拟以中国社会工作动态调查数据为基础,使用模糊集定性比较分析法(Fuzzy-SetQualitative Comparative Analysis,fsQCA)对社会工作者离职倾向的影响因素展开组态分析,构建社会工作者离职倾向的组态构型,阐释高离职倾向背后多重因素间的复杂互动,探索高流失率的深层次原因,以期为社会工作机构及相关管理部门带来启示。

二、文献回顾

(一) 理论模型

离职倾向可作为离职行为的预测指标,而社会工作者的离职倾向是工作压力和工作资源共同作用的结果,[10]从这一层面看,工作要求?资源模型(Job Demands-Resources Model,JD-R模型)能够很好地解释和干预社会工作者的离职倾向。[ 1 1 ]JDR模型将影响个体工作状态的因素归为工作要求(Job Demands)和工作资源(Job Resources)两类,工作要求指要求员工努力完成但可能会导致个体身心损耗的因素,如工作负荷、情感要求等;工作资源则是有助于完成工作任务、助力员工成长发展的因素,如工作支持、工作自主性等。[12]已有研究表明,工作要求会导致个体的身心损耗和消极的工作结果,工作资源则能够提高个体的工作投入,产生积极的工作结果,[13]工作要求和工作资源之间的交互效应扩展了JD-R模型[14],工作资源能够缓冲工作要求对个体身心的损耗。[15]“缓冲”假设实质上是一种调节效应,即工作资源能够缓冲工作要求造成的消极影响,这也就意味着当工作资源水平较高时,工作要求和消极工作结果之间的关系会被削弱。

以往研究在具体工作条件的选择上会根据具体研究对象进行调整,[16]本文结合社会工作者的职业特征和现有研究成果,对工作要求和工作资源的指标变量进行了调整。工作负荷是消极工作结果最重要的预测因素,反映了社会工作者在工作环境中的工作强度和工作压力程度,[17]包括工作时间要求、工作任务数量等。[18]已有研究表明,高工作负荷是员工产生高离职倾向的主要原因之一,[19-21]而从社会工作者的工作环境来看,高工作负荷是社会工作行业的常态,由于社会工作者扮演了治疗者、支持者等多种角色,承担了扶贫济弱、疫情防控等多重工作任务,社会工作者往往不得不延长工作时间来完成预期工作目标。除了量化的工作压力外,社会工作还是一种典型的情感劳动[22-23],情感要求存在于社会工作服务过程的各个方面。在建立专业关系过程中需要感同身受地展现正向的情绪,在服务过程中投入大量的情感来帮助案主脱离困境,但在评估以及培养案主能力时又要抽离出已投入的情感[24],同时为了保证专业的理性,社会工作者需要时刻调整自我情绪以达到不受案主影响的目的[25]。长期被压抑的真实情感体验使得社会工作者产生内心不匹配或是冲突的情绪,造成一系列的消极影响,如职业倦怠、离职倾向等。[25-26]

工作自主性是工作要求控制模型(Job Demand-Control,JD-C模型)提出的第一个也是JD-R模型中最为常见的工作资源。[27]资源保存理论认为个体感知到压力时会主动寻求资源来缓解负面影响,寻求的资源包括工作自主性、工作支持等,这些资源能够缓解高工作负荷等所带来的压力。信任是提高员工忠诚度的基础[28],工作自主性则是机构对于社会工作者信任的直接表现,高工作自主性是激发员工工作投入的核心路径。[29]蔡禾和蒋帆的研究发现工作自主性高的个体工作压力更小[12],工作自主性越高,产生职业倦怠、离职倾向等消极工作结果的概率更低[ 3 0 ] 。而在工作要求?控制?支持模型(JobDemand-Control-Support,JD-C-S)中,工作支持是作为工作自主性的替代变量被纳入理论体系中[31]。社会工作者的工作支持主要是在工作过程中从同事、督导等方面得到的支持,包括情感支持和工具支持两个方面,[7, 32]如同事或督导为社会工作者提供有形(如知识)和情感性的资源来应对工作要求所带来的损耗。社会工作的情感劳动属性使得工作支持尤为重要,工作支持既可以提供情感支持缓解消极的工作情绪,[33]又能够以工具性的支持降低工作环境中的压力,[34]从而缓冲高工作要求对离职倾向的负面影响。[35]

综上所述,本文选择工作负荷、情感要求、工作自主性及工作支持作为社会工作者离职倾向的前因条件,结合JD-R模型,各种工作条件的组合可能会导致高离职倾向,也可能会提升社会工作者的组织忠诚度,从而提升留职意愿。因此本文不仅分析了高离职倾向的组态构型,同时通过探索非高离职倾向的组态构型来辅助解释高离职倾向产生的深层次原因,理论模型如图1所示。

(二) 研究假设

JD-C模型中提出的高工作负荷与低工作自主性的组合会导致消极工作结果,[36]JD-C-S模型将JD-C模型扩展到工作支持,提出高工作负荷和低工作支持的组合也可能会引发消极的工作结果。[37]这表明单一的工作要求或工作资源可能不足以导致或消除高离职倾向,而高离职倾向是多种不同工作条件的交互作用产生的结果[38],如工作负荷可能与情感要求、工作自主性同时存在,现实生活中也不存在相互独立作用的假设。[9]另外,个体在处理消极信息时往往存在负性偏向心理机制[39],即主观地认为消极信息所造成的负面影响要远大于正向信息的正向影响,形成一种“坏的总比好的强”的心理。[40-41]具体来说,即使社会工作者在面临高工作负荷时拥有工作自主性,但在负性偏向心理机制的影响下,高工作负荷对个体身心带来的损耗效应要大于等量工作资源的缓冲效果,且社会工作者不是只面临工作负荷一种工作要求,在情感要求等工作要求与工作负荷共同存在的工作环境中,仅拥有高工作自主性可能不足以缓冲高工作负荷所带来的“损耗”,这样的工作情境同样适用于工作支持。如果社会工作者在经历高工作要求时仅有一种工作资源提供缓冲,那么其仍然可能会产生高离职倾向。基于以上论述,本文提出第一类假设。

假设1:社会工作者在面临高工作负荷时拥有高工作自主性仍会产生高离职倾向。

假设2:社会工作者在面临高工作负荷时拥有高工作支持仍会产生高离职倾向。

Fiss认为因果之间存在不对称性。[42]从负性偏向心理来看,消极事件对于个体的负面影响要远大于正面事件的积极影响,高工作负荷所造成的负面影响需要多种工作资源才能缓冲,等量的工作要求与工作资源的组合配置仍会出现高离职倾向。另外,Warr认为工作资源如维他命一样,适当的工作资源能够激发员工的工作热情,提高工作绩效,但一旦过量必然会导致消极结果的产生。[43]那么仅包含工作资源的组合配置可能也会导致高离职倾向,结合负性偏向心理机制对“缓冲”假设的影响,这也就意味着产生高离职倾向的组合配置要多于不产生高离职倾向的组合配置。基于以上论述,本文提出第二类假设。

假设3:产生高离职倾向要比不产生高离职倾向更容易。

“缓冲”假设的一个乐观前提是,不同的工作资源缓冲了多种不同的工作要求。这一前提在理论和实践研究中具有至关重要的作用[44],但近期的一项元分析发现工作资源对多种高工作要求的缓冲作用极为有限甚至不存在。[45]在面对多种高工作要求时,社会工作者往往会主观夸大工作要求的消极影响,即使存在多种工作资源,但消极信息占据更大的关注空间,工作资源可能会被忽视甚至评估为负性[13],过高工作要求造成的“损耗”可能不被任何工作资源所缓冲[46],此时的“缓冲”假设可能处于失效状态。由于缺乏具体的理论指导和实证研究来证明“缓冲”假设可能会失效,本文将注意力缩小到JDR模型可能会归纳出的组合配置中,如果一种组合配置中仅包含高工作要求,无论工作资源存在与否都会产生高离职倾向,那么就表明没有工作资源能够缓冲工作要求的负面影响,从而出现了“缓冲”假设失效。基于以上论述,本文提出第三类假设。

假设4:存在这样一种组合配置,当工作要求过高时,无论工作资源存在与否,高离职倾向都会出现。

三、研究设计

(一) 研究方法

多种工作条件的交互组合产生了高离职倾向,但传统的交互或调节效应分析难以处理三个以上的变量[9],这也就要求我们必须使用组态思维去分析社会工作者的离职倾向。定性比较分析(QCA)方法结合了定性分析与定量分析的优势,强调在有限多样的案例中发现高离职倾向的前因组态构型,以“与案例对话”的形式对组态构型进行深入分析,来达到解释社会工作者高离职倾向多重并发因果关系的目的。[47]

本文之所以选择QCA方法主要有三个原因。

第一,传统的定量分析方法难以提供有效的统计结果,而交互效应的分析也被限制在3个变量。[43]QCA方法并不限制前因条件的数量,能够有效识别多个前因条件对工作结果的组合影响。

第二,QCA方法是以案例导向的一种案例比较分析法,否定恒定因果关系的存在,认为社会工作者高离职倾向背后的因果关系是非线性的,能够有效地识别不同组合配置中的核心条件和辅助条件[10],这与JD-R模型具有内在本质的契合。

第三,传统定量研究方法通常要求大样本才能够保证结果的稳健性,同时不得具有共线性,定性研究则局限于小样本,忽略了研究对象的多样性。本文的研究对象为300个社会工作者案例,超出了传统定性研究的案例数量,同时前因条件之间势必存在共线性,如工作压力和工作自主性之间存在高度相关。QCA方法结合了定性和定量的优点,能够以组态视角分析300个案例属于哪个组合配置,通过布尔运算归纳总结出最简约的组合配置,从而得出精练可靠的研究结论。[9]

(二) 数据来源

本研究数据使用中国社会工作动态调查(ChinaSocial Work Longitudinal Study,简称为CSWLS)2019年横截面数据。fsQCA方法遵循理论抽样而非随机抽样,本文从中抽取了深圳市社会工作者的调查数据,并對存在异常值或缺失值的案例进行了删除处理,共得到300个案例数据。

(三) 结果与前因条件的测量

1. 离职倾向

本文使用Barak等人设计的三项离职倾向量表测量社会工作者的离职倾向,包含“我打算在未来六个月内离开目前任职的机构”等3个题项[48],采用五分类李克特量表计分(1=非常不同意~5=非常同意)。离职倾向得分由三个问题得分加总后取平均值构成,得分越高代表离职倾向越高。本文中离职倾向量表Cronbachs α系数为0.78,可信度良好。

2. 工作自主性

本文使用Karasek等人设计的工作自主性量表对工作自主性进行测量[49],包括“我对是否开展某项工作有自主决定权”等7个题项,采用五分类李克特量表计分(1=非常不同意~5=非常同意)。工作自主性得分由七个问题得分加总后取平均值构成,得分越高代表工作自主性越高。本文中工作自主性量表Cronbachs α系数为0.83,可信度良好。

3. 工作支持

本文使用Deeter-Schmelz和Ramsey设计的工作支持量表测量社会工作者的工作支持水平[50],包括“当我工作繁忙时,他们予以可靠的支持”等6个题项。这里的“他们”指的是组织内的主管、同级同事以及组织最高领导,采用五分类李克特量表计分(1=非常不同意~5=非常同意)。工作支持得分由六个问题加总后取平均值构成,得分越高代表工作支持度越高。本文中工作支持量表Cronbachs α系数为0.78,可信度良好。

4. 工作负荷

工作负荷使用Price设计的工作负荷量表进行测量[51],包括“我缺乏充分的资源完成工作任务”等4题。采用五分类李克特量表计分(1=非常不同意~5=非常同意)。工作负荷得分由四个问题得分加总后取平均值构成,得分越高代表工作负荷越高。本文中工作符合量表Cronbachs α为0.74,可信度良好。

5. 情感要求

情感要求使用Maslach等人设计的工作情绪量表进行测量[52],包括“工作有時使我情绪低落”等7题。采用七分类李克特量表计分(0=从未~6=每天一次)。情感要求得分由七个问题加总后取平均值构成,得分越高代表情感要求越高。本文的工作情绪量表Cronbachs α为0.74,可信度良好。

(四) 数据校准

fsQCA方法使用隶属度来描述条件在二分维度(0=完全不隶属,1=完全隶属)上的靠拢程度,本文使用fsQCA3.0软件的calibrate函数对测量数据进行隶属度转换。借鉴已有研究以及前因条件的数据情况,使用直接校准法对数据进行校准[53],将样本数据中5%、50%和95%的分位数值作为完全不隶属、交叉点和完全隶属。校准信息如表1所示。

四、结果分析

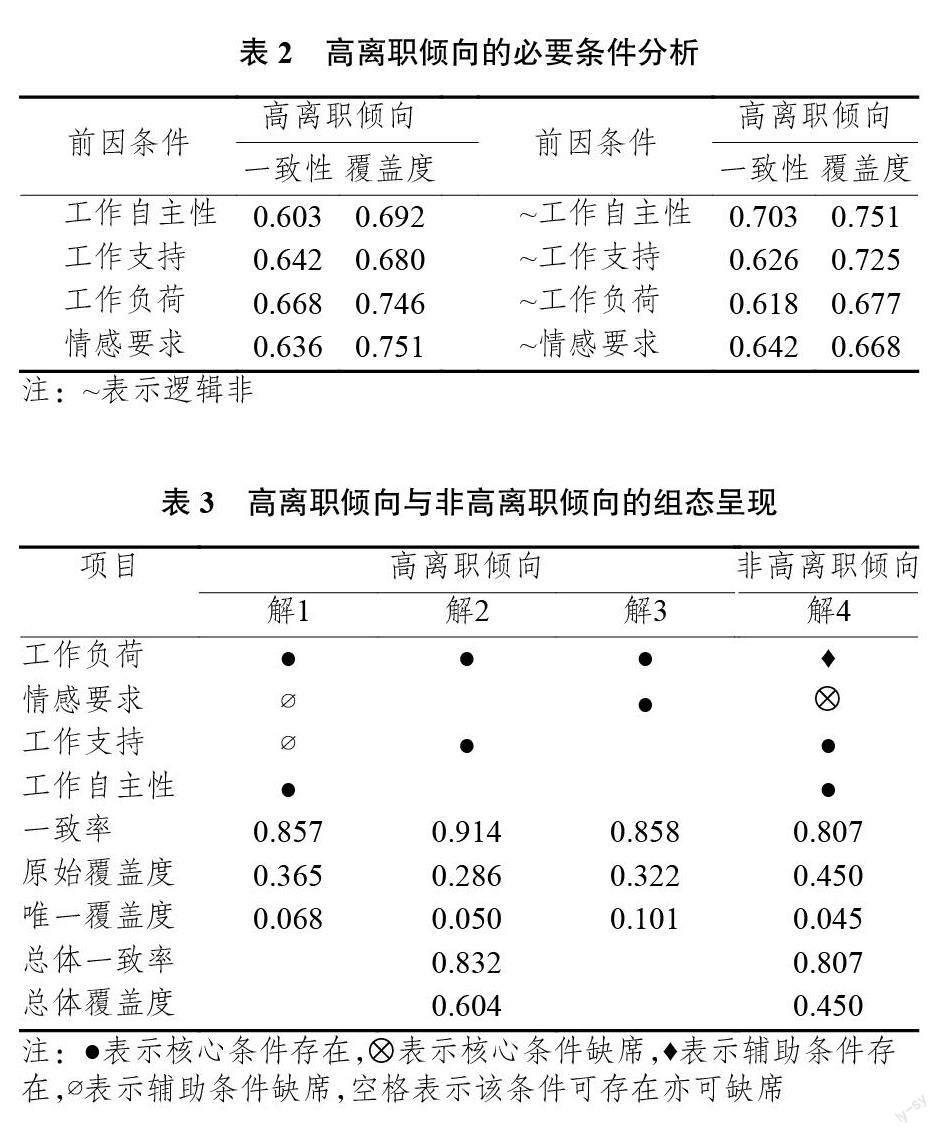

(一) 单个条件的必要性分析

QCA要求在进行分析前需要进行单个条件的必要性分析,检查单个前因条件是否是社会工作者高离职倾向的必要条件。[54]必要条件是导致高离职倾向必须存在的前因条件,如果四个前因条件中存在必要条件,那么该条件就无须进入后续的组态构型分析中。[55]一致性是衡量必要条件的重要标准,当一致性系数大于0.9时表明该前因条件为必要条件。[10]检验结果如表2所示,所有前因条件的一致性系数均小于0.9,因此并不存在必要条件。

(二) 条件组态的充分性分析组态分析

需要构建真值表来将校准的模糊值转化为清晰值进行标准分析,真值表中包含了2k个可能的组合配置,k为前因条件的数量[56],本文4个前因条件构成了16个可能导致高离职倾向的组合配置。本文再参考已有研究,将频数阈值设定为2[9],一致性阈值设定为0.8[53],PRI一致性(ProportionalReduction in Inconsistency)设定为0.6[57],最终保留了40种组合配置,覆盖了82%的样本,符合杜运周和贾良定建议的保留案例数。经过标准化分析,fsQCA3.0软件会输出三种不同复杂程度的解,即复杂解、简单解及中间解,复杂解不包含“逻辑余项”,简单解包含所有的“逻辑余项”,中间解只包含简单的“逻辑余项”[9]。根据Fiss建议的方式[53],如果前因条件同时出现在简约解和中间解中,则为核心条件,仅出现在中间解中则为次要条件,组态构型结果如表3所示。

表3中呈现了4个组态构型,包含3个高离职倾向组态,1个非高离职倾向组态,无论是单个组态还是总体一致率水平均高于0.8的阈值,高离职倾向组态总体覆盖度为0.604,表明3个组态构型能够解释60.4%的高离职倾向,总体覆盖度良好,同理可得低离职倾向组态总体覆盖度良好。

从3个高离职组态解本身的条件构成来看,解1中,高工作负荷与高工作自主性作为核心条件存在,情感要求与工作支持的缺席发挥了辅助作用。虽然高工作负荷与高工作自主性的组合配置仍会导致高离职倾向,但这一组合配置中还包含情感要求与工作支持的缺失,具体来说,在低水平的情感要求和工作支持的情况下,高工作负荷与高工作自主性的组合配置仍会导致高离职倾向,因此我们可以判定假设1得到了部分证实。

在解2中,高工作负荷与高工作支持作为核心条件存在,工作自主性作为辅助条件缺席,情感要求则处于可有可无的状态。高工作负荷下高工作支持的存在仍会出现高离职倾向,但这并不能简单地判定假设2成立与否,解2与解1相似,除了高工作负荷和高工作支持外,解2中还包含了工作自主性的缺席,具体来说,当社会工作者处于低工作自主性的工作情境下,高工作负荷与高工作支持的组合配置仍会产生高离职倾向,据此可以判定假设2得到了部分证实。

在解3中,高工作负荷、高情感要求的存在发挥了核心作用,工作自主性与工作支持则处于可有可无的状态,这一组合配置证实了前文关于“缓冲”假设失效的极端情况。无论社会工作者的工作资源情况如何,过高的工作要求所带来的“损耗”可能不被任何资源所缓冲。需要注意的是,解3具有最高的唯一覆盖率,这意味着解3的一个潜在原因可能是真值表中没有案例具有高工作要求的同时拥有至少一种工作资源,工作资源无法缓冲高工作要求的“损耗”可能是因为样本偏差导致的。为此,本文在检查真值表后发现28%的案例在具有高工作要求的同时拥有至少一种工作资源,说明“缓冲”假设的失效并不是由于样本偏误所造成的。因此假设4得以证实,即当工作要求过高时,没有任何工作资源能够提供缓冲,“缓冲”假设将会失效。

(三) 社会工作者离职倾向路径探析

fsQCA识别出了导致社会工作者高离职倾向的三个组态构型,本文根据组态所包含的核心条件和背后的理论解释逻辑,将其归纳为两类:工作要求?资源失衡型和缓冲失效型。工作要求?资源失衡型是由解1和解2构成二阶等价组态,工作要求?资源失衡型中均有一种工作要求和一种工作资源作为核心条件存在,缓冲失效型由解3构成。

1. 工作要求?资源失衡路径

不可否认的是,缓冲假设是真实存在的,虽然有研究观点认为工作资源的缓冲作用极为有限甚至不存在[45],如李爱梅等人使用JD-R模型验证缓冲假设时发现工作资源有时并不能缓冲工作要求对工作结果的负面影响[58]。但这并不能作为对缓冲假设的证伪,社会工作者离职行为的发生是多种工作条件所形成的推力与拉力共同作用的结果[59],解1和解2中工作资源未能缓冲高工作负荷的“损耗”可能是因为工作资源强度较低①,如员工缺乏培训无法胜任工作时会产生消极情绪,上级或同事仅给予鼓励等情感支持并不能有效缓解其紧张感。工作要求?资源失衡型的三个解在条件构成上虽然存在差异,但背后理论逻辑是一致的。在负性偏向心理机制的影响下,单个工作资源的缓冲效应有限,工作要求的“损耗”要比等同工作资源的“缓冲”更强,只有多种工作资源的组合匹配才能够缓冲工作要求对离职倾向的消极影响。

在非高离职倾向的解4中,高工作负荷对离职倾向的消极影响需要工作自主性、工作支持两种工作资源才能够避免高离职倾向,缓冲假設并非不存在,而是工作资源的强度决定了缓冲效果。

2. 缓冲失效路径

正如前文所述,在负性偏向心理的影响下,工作要求所带来的“损耗”要远高于工作资源对工作要求的“缓冲”,这同样可以解释为什么高工作要求和高工作资源的组合配置仍然会产生高离职倾向。在JD-R模型框架下,负面的工作环境可以通过组织或个人的改变来缓解[60],但过高的工作要求使得社会工作者在主观上认为工作任务不可被完成[61],由此带来的消极体验使其选择性忽视自身所拥有的工作资源甚至将其评估为另一种形式的工作要求。[39]工作条件的组合并非简单的1+1=2,现实生活中也并不存在独立作用假设。[9]在负性偏向心理的作用下,工作负荷与情感要求的组合影响可能远大于2,由此出现了解3中的现象,无论工作资源存在与否,高离职倾向都会出现。需要注意的是,本文仅选取了两种工作资源,如果提升其他工作资源的强度可能能够缓冲高工作负荷与高情感要求的“损耗”,但增加工作要求仍然会导致与解3一样的情况出现,也就是说,JD-R模型中始终会存在“缓冲”假设失效的组合配置。基于上述讨论及组态的前因条件,本文提出命题1。

命题1:多个工作要求所带来的“损耗”不被任何工作资源所缓冲。

3. “坏的总比好的强”与因果不对称

Fiss否定了恒定因果,即结果出现的组态数量AB!C AB! C不与其不出现的组态数量相反( ,并不一定产生),即因果不对称性。[43, 54]结合负性偏向心理机制来看,高工作要求的“损耗”效应要比等量工作资源的“缓冲”效应更强,缺乏工作资源本身就是一种工作压力,工作要求缺席并不意味着工作资源的提升。那么同等强度的工作要求和工作资源的组合配置、高工作要求和低工作资源以及仅包含高工作要求的组合配置均会导致出现高离职倾向,只有仅包含高工作资源以及高工作资源和低工作要求的组合配置能够避免产生高离职倾向,这样来看,出现高离职倾向的概率要高于不出现高离职倾向。虽然可能存在更多本文未发现的组态构型,但在负性偏向心理机制和因果不对称的影响下,我们可以认为JD-R模型中产生高离职倾向的组态数量要多于产生非高离职倾向的组态数量,因此可以判定假设3成立。基于以上论述,本文提出命题2。

命题2:通往高离职倾向的“道路”远比非高离职倾向的“道路”更“宽阔”。

(四) 稳健性检验

为了检验结果的稳健性,本文将一致性提高到0.85[47],调整后分析结果如表4所示。对比原结果来看,各组态核心条件并未发生实质性改变,总体解一致性和覆盖率有所微调,并未发生显著变化,因此可以判定,本文的研究结果较为稳健。

五、结论与讨论

(一) 研究结论

本文基于组态理论和工作要求?资源模型,对中国社会工作动态调查中300名社会工作者的案例数据进行了组态分析,最终得到了3个高离职倾向组态构型和1个非高离职倾向组态构型,基于组态构型深入探讨了社会工作者高离职倾向的发生路径。本文得出三个主要研究结论。

第一,社会工作者高离职倾向是多种工作条件组合影响的结果,多种工作条件的不同组合会产生相同的工作结果。本文发现了三种不同的解会产生同样的工作结果,且这三个解在工作条件的组合上有很大的不同。因为在一个给定的案例样本中有多种不同工作条件组合配置的个体,对于一些个体来说工作自主性可能是迫切需要的(解2中提升工作自主性就能够避免产生高离职倾向,呈现出解4的组合配置),但对于其他个体可能是不相关的(解1提升工作自主性也难以避免产生高离职倾向)。这表明高离职倾向的产生是因人而异的,呈现出等价性的特点。另外,JD-C-S 模型认为,工作自主性能够缓冲工作负荷的消极影响,但以组态的思维来看,任何单一工作条件都不是高离职倾向的必要条件,高离职倾向是多种工作条件组合影响的结果,即多重并发性。如解1中不仅包含高工作负荷和高工作自主性,同时还缺乏工作支持与情感要求,缺乏工作支持本身就是另一种形式的工作要求。这说明工作自主性、工作负荷是与其他多种工作条件组合影响离职倾向,以往假设变量间相互独立作用所得出的研究结论可能难以解释高离职倾向产生的深层次原因。组态理论为解释员工的高离职倾向提供了新的研究视角,在一定程度上能够推动人力资源管理的相关研究从解释单一因素的影响效应向组态视角的转变。

第二,工作要求—资源失衡是社会工作者离职行为发生的主要原因之一。[62]工作要求一旦出现就需要多种工作资源的组合匹配才能够缓冲其对高离职倾向的消极影响,3个高离职倾向的解中有两种解是由于工作资源匮乏所导致的高离职倾向。这表明工作要求—资源失衡是社会工作者在服务过程中所面临的普遍情况。工作要求—资源失衡型组态更多地体现出社会工作者对工作资源的需求,此时能够通过提升其工作资源来缓冲其负面影响,如解1和解4,两种组态中都包含了高工作负荷和高工作自主性,只有当社会工作者拥有两种及以上的工作资源时(解4)高工作负荷对离职倾向的负面影响才能够得以缓冲。缓冲失效型则是工作要求—资源失衡的极端表现,缓冲失效型强调的是工作要求过高以至于超出了社会工作者的承受能力,过高的工作要求已经使得社会工作者难以关注到自身所拥有的正向资源,此时无论工作资源存在与否都难以发挥缓冲效应。这一发现与Ericson-Lidman等人的研究发现一致,个体对工作要求的承受存在一个临界点,一旦接近或超出了临界值,那么此时没有任何工作资源能够弥补工作要求所导致的消极工作结果。[46]

第三,高工作负荷是社会工作行业的普遍现象,产生高离职倾向要比不产生高离职倾向容易得多。前文虽未对高工作负荷展开单独讨论,但比较高离职倾向的组态构型可以发现,3个解中高工作负荷均以核心条件存在,即使是非高离职倾向的组态构型,高工作负荷仍然存在,这也就表明高工作负荷是社会工作者的工作常态。根据资源保存理论,社会工作者在高工作负荷的工作环境中,如果没有寻找到足够的资源提供缓冲,往往会选择远离工作环境来防止身心被进一步损耗,这样来看,离职倾向实质上是高工作要求所激发的一种合理的资源保护倾向。[19]在负性偏向心理的影响下,社会工作者的离职倾向呈现出了因果非对称性的特点,即高离职倾向出现的组态并不与其不出现的组态相反,“好的总比坏的强”的原则表明等量的工作要求的损耗效应要比同等工作资源的缓冲效应更强,这意味着通往高离职倾向的道路要比通往非高离职倾向的道路更宽阔。这一结论的意义并不在于启示我们应该如何去应对已经出现的高离职倾向,而是如何去避免出现“坏的”组合配置,早期预防要比干预更简单、更有效。[63]

(二) 实践启示

本文的研究结果表明,在不同的工作情境下,组织应选择不同的路径来降低社会工作者的高离职倾向。这能够为社会工作人力资源管理提供一定的借鉴,其对社会工作的启示主要有两点。

1. 从组织角度来看

在工作要求—资源失衡的情境下,缺乏工作资源本身就是另一种形式的工作要求,单一地降低工作要求不足以帮助社会工作者脱离被持续损耗的困境,提高社会工作者的工作资源才能够有效地降低其离职倾向。在缓冲失效型的情境下,虽然社会工作者表面上拥有多种的工作资源,但此时工作要求已经超出了其所能承受的临界点,在身心被持续损耗下工作资源难以发挥效用或者说工作资源在感知上被忽略。此时无论提供多少工作资源都不足以缓冲工作要求的消极影响,降低工作要求才是较为有效的解决方案。

2. 从社会工作者个体层面来看

本文在引入负性偏向心理机制后发现,产生高离职倾向的一部分原因是受负性偏向心理的影响,使得社会工作者忽略了自身所拥有的工作资源,因此从个体层面进行离职倾向干预是十分必要的。首先,有效沟通是问题解决的第一步,及时反馈工作中遇到的问题,寻求组织的支持能够有效缓解工作要求对身心的損耗;其次,采取合适的方式释放工作压力和不良情绪,降低或避免负面情绪对自身工作态度的影响;最后,制定合理的职业规划,积极主动地学习相关专业知识和技能,补齐自身短板,避免在实务过程中因自身专业能力不足导致高离职倾向。

(三) 研究贡献与局限

本文相对于已有研究,主要有两个方向的研究贡献。

第一,本文发现了与以往基于JD-R模型研究不一致的结论,回答了“缓冲”假设何时失效这一问题,并结合负性偏向心理机制提出了通往高离职倾向的“道路”远比非高离职倾向的“道路”更“宽阔”这一命题,同时发现相同的工作结果会有多种不同工作条件的组合配置,这都为未来研究、预防和干预员工的离职倾向等消极工作结果提供了一种新的思路。[55]

第二,本文强调社会工作者高离职倾向并非由单一因素所决定,工作资源的缓冲效应取决于匹配组合程度,改善了以往研究忽略组态效应的弊端,对完善JD-R模型具有重要的理论意义和实践价值。本文的研究结果表明,多个工作资源的组合匹配才能够缓冲工作要求的消极影响。这为以往完全相反的研究结论提供了新的解释,看似相反的观点其实本身就存在于JD-R模型中,但碍于以往统计力量的不足、数据样本的质量差异等难以揭示模型中所蕴含的命题,未来研究应注重使用整体的视角,充分、完整地理解员工高离职倾向的复杂性。

需要强调的是,本文同许多研究一样,不可避免地存在诸多不足。首先,在样本选择上,由于研究者本身的既有偏好等,在选取和删除样本过程中或多或少存在一定的主观性,在这类偏误下产生的研究结果仍需进一步验证和讨论;其次,本文在锚点设定上使用了直接校准法,这种设定方法在一定程度上舍弃了对理论和案例数据的考量,未来应加强研究者自身的专业训练并予以改进;最后,本文舍弃了对非工作因素的考察,但非工作因素如性格、年龄等也是离职倾向的重要前因条件,未来研究应考虑加入非工作因素。

(文字编辑:邹红 责任校对:邹红)