中国彩陶上的数学文化再探①

代 钦

(内蒙古师范大学科学技术史研究院 010022)

中国彩陶是数学文化的载体,也是中国最早的数学教材.对该课题的研究已有文章《中国彩陶上的数学文化》(《数学通报》2014年第53卷第6期)发表.笔者自2014年至今进一步学习考古学、人类学和心理学等相关学科知识,深入研究中国新石器时代彩陶上的数学文化,并取得一些重要成果.新石器时代的中国文明革命性飞跃的标志之一就是彩陶.基于考古学、人类学和心理学等多学科观点对彩陶上刻划的数字符号和几何图案考察发现,其中蕴含着丰富的数学内容:1.中国先民对数字有了初步认识并创造了一、二、三、亖(四)、五等数字符号,为甲骨文金文的数字符号奠定了基础.他们先天性数字知识的界限为三,大于三的数字为“多”,“多”是后天学习中掌握的数字.2.彩陶上的数字符号是汉字的起源.3.中国先民先天性几何知识的界限为三角形、四边形和圆,他们在彩陶上刻画了特殊三角形和四边形、圆、圆内接三角形、圆内接正方形、圆内接正五边形、五角星形等多种圆内接等多边形几何图案,其中包含着他们经验和直觉的原始作图技巧,也蕴含着审美意识.

1 考古与数学文化

考古学家认为“没有考古就没有完整的人类历史”[1],也可以说,没有考古就不可能完全展示中国数学文化的历史.因为“考古工作有一个特点,便是‘发掘’,可以点面深入,掘到生土为止;或者挖到基石”[2].近一百年的中国考古发掘和研究成果向世人展示新石器时代[3]丰富多彩的数学文化,这也间接地证明了中国数学教育在新石器时代已经诞生.目前,对中国新石器时代的断代有多种说法,最初认为从七八千年前开始,随着考古发掘的深入向前推进了几千年甚至上万年,认为新石器时代早期大约距今12000-9000年[4],也认为大约公元前18000—公元前7000年进入新石器时代早期文化发展阶段[5].总之,新石器时代的中国先民在大体相同或基本不同的自然生态环境之下“创造出了一系列具有划时代意义的成就,彼此间既具有共性,又独具特色.这些文化成就,如原始栽培稻的产生、制陶术的发明等等,成为中国新石器时代产生的契机,为此后中国新石器时代文化的发展奠定了基础并产生了深远的影响.”[6]其中,彩陶的制作是新石器时代的标志性发明之一,“制陶业的出现,被认为是人类社会进入新石器时代的一个基本特征.制陶业的重要性,还在于它是人类按自己的设想用人力去改变天然物质的开端.”[7]彩陶的出现,“既是大自然的恩赐,也是人类聪明才智的象征.借助水和火,人类彻底改变了泥土的性质,使其服务于自家日常生活以及艺术表达的需要.”[8]彩陶是最早将图案与器物造型完美结合的原始艺术作品.

考古学家认为在200万年前最早人类知识(或思想)已经产生,人类“整体智力发生了进化或者产生了基本的制作工具的思维过程——能人头脑中直观的物理知识.”[9]新石器时代的渔猎、农业、畜牧业生产以及生产工具的制作等一系列活动中,都需要一定的数学知识,也可以说是创造数学的过程.这些数学知识是最原始经验下被创造出来的以数与形为形态的知识.在创造和使用数学的过程中,保存数学的人类整体记忆的某种形式的教育是绝对必要的,正如莱斯特·怀特(Lester White)所说:“数学当然是文化的一部分.在继承了烹饪、嫁娶、崇拜方式的同时,每个民族还从他们的先辈或同时代的邻居那里继承了计数和计算的本领,以及其他任何数学能做到的事情……无论一个民族是否以五、十、十二或二十为单位来计数;无论他们是否有词汇来表达五以上的基本数字,无论他们是否拥有最现代和最高端的数学概念,他们的数学行为均由他们拥有的数学文化来决定.”[10]因此,从数学产生的那时起它的教育也诞生了.

事实上,“大约在一百万年以前,数学观念便与人类和文化的起源同生共长,不断发展.诚然,在悠远漫长的历史岁月中,数学进步甚微.我们在现代的数学体系和概念中仍能找到石器时代的原始人所提出的数学概念的残存物.”[11]我们会发现,中国新石器时代的数学文化已经产生并达到一定的水平,否则当时的人们不会创造出那么丰富多彩的几何造型和几何图案并世代相传.

2 彩陶上的数字符号及其文化意义

新石器时代的数学处于最原始的状态,数量关系的认识就是对数字的简单认识,直觉地掌握数量的大小关系,初步地使用一些抽象符号来表示数字.数量是在现实世界中客观存在,而数字是人类对数量认识而表征的结果.“数字及数字的概念对人类而言并非与生俱来,也不是人类自然而然一定会掌握的.虽然‘一系列物体’和‘数量’的概念也许是独立于我们的心理体验而客观存在的,但‘数字’的概念却是由人类的意识产生的.数字的发明是人类认知领域的一项伟大的创新,这一创新永久地改变了我们看待和区分数量的方式.……从婴儿时期开始,数字的概念就通过父母的温言软语进入了我们的心理体验.数字和语言一样,是我们人类在符号方面的关键性创新,二者也是高度关联的.”[12]对现实世界的观察、猎物的存放和分配、农作物的积累、物物交换等活动,都需要数数,这使人类有了初步的数量的认识.数量的认识,促使他们用某种方法表示这些数量,如利用生活周围的事物表示数、结绳记数、刻木记数、手指计数.从新石器时代的遗存中发现的文物上的各种符号上能够看到这些.

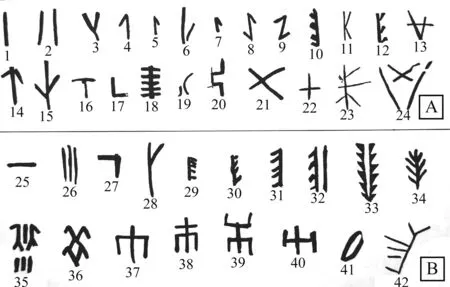

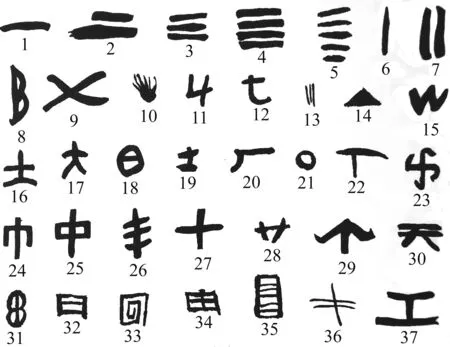

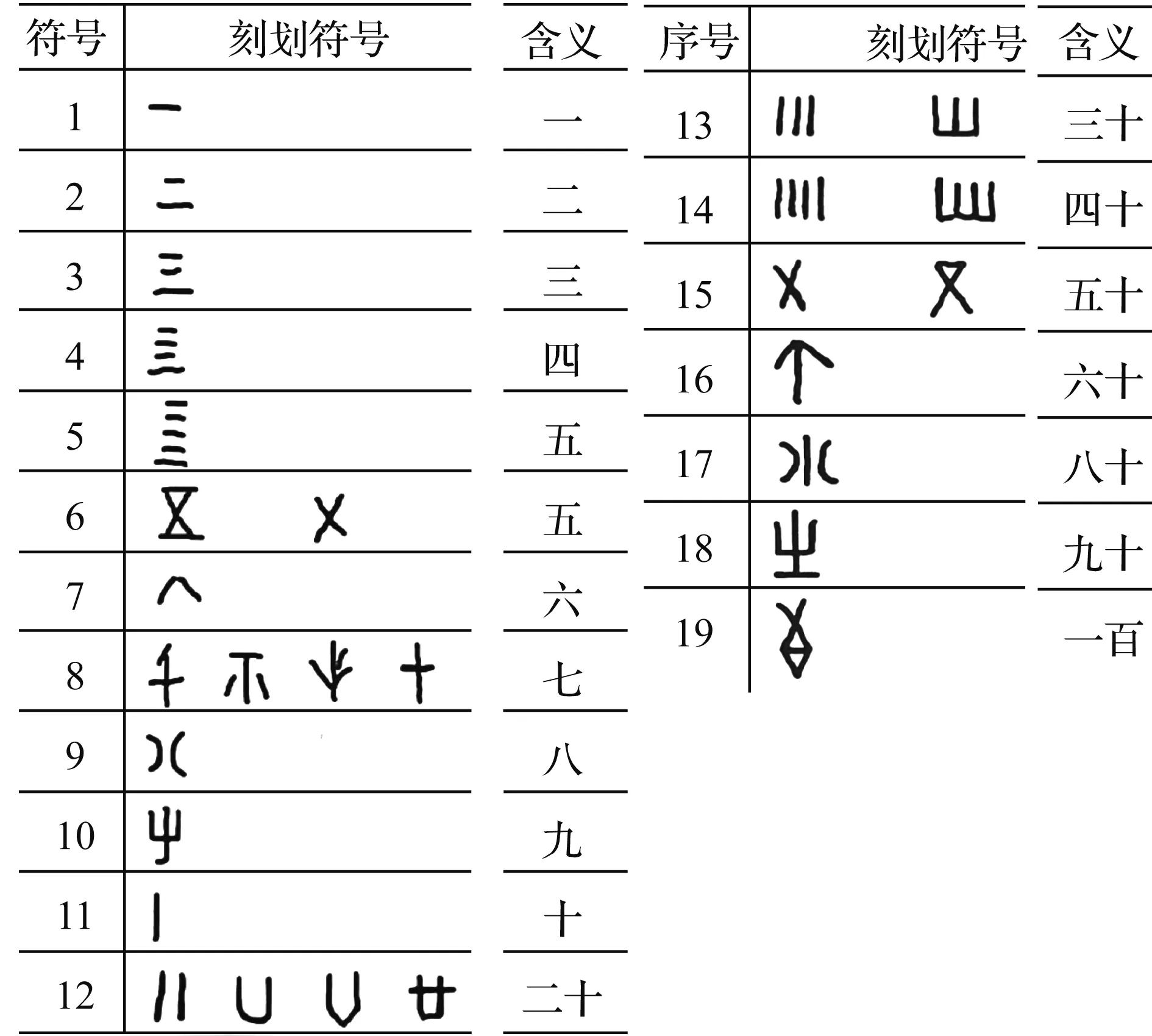

彩陶上的各种图案,都真切地反映了当时的精神.图案都是真实生活的简单摹写,更是一种逐渐抽象的过程,经过反复的艺术提炼,它们反映了先民的审美观念和原始宗教观念,同时也反映了他们内心世界的思想感情,具有深刻的文化内涵.在彩陶图案上的有些图案或刻痕具有符号的作用.虽然我们不能明确地知道哪些是数字符号,但是这些符号中有些与现在的汉字数字表示方法完全相同,如图1[6]、图2[6]、图3[13].其中,图1和图2是仰韶文化陶器刻划符号,时间在公元前4900年至公元前2900年间.由“仰韶文化陶器刻划符号(摹本)”(图1)可以看出,“仰韶文化居民有了很明确的数字概念,陶器上彩绘刻纹要用等分方法,从有的陶器上的戳点数目分析,当时人们可能已有了十进制的知识,陶器上的简单刻划则说明当时有了记数的标记,这些标记与后来的甲骨文一脉相承.”[6]图1中的有些符号是表示数字的,如1号、2号、25号和26号应该是数字符号.“柳湾遗址彩陶符号”(图2)中从1号到5号符号表示的与后来甲骨文中的数字符号完全一致,甚至可以认为彩陶上符号是甲骨文的前身.图3是青海乐都出土的马场文化陶器上的刻划符号,这里也有表示数字的符号.图4[14]为从甘肃秦安大地湾一期文化到乐都柳湾文化中彩陶上刻划的符号系统及其对应的数字含义.

图1 仰韶文化陶器刻划符号(摹本)

图2 柳湾遗址彩陶符号

图3 马场文化陶器上的刻划符号

图4 彩陶上刻划符号的意义

李济先生认为:“文饰与符号,完全从客观的条件说,是不容易分辨的一件事;很多彩陶的文饰,所常用的花纹与图案也许是有意义的,既有意义也许就是一种符号.但要证实这个推论,现在尚没有充分的材料.到了殷墟时代,已经有了文字;同时在若干铜器上也有类似文字、而似乎不常作文字用的一种符号也出现了;这种符号可以说是介乎文饰与文字间的一种发展.早期的文字也只是某种符号及其附带之意义,与某种声音发生了固定的关系.殷墟陶器上所刻划的类似文字的符号或文字,最像那时铜器上的款识.”“所留存的这一类符号或文字,大部分都在唇上或外表近口的地方;少数刻在腹部,或内表,也有在足内的.这些近乎符号的文字,虽说是差不多全部都可以在甲骨刻辞上找出它们的亲属来.”[15]李济先生他们从大量殷墟陶片中找到有数字符号的十五件,并给出详细解释:“可以释为一的一件,可以释为三的一件;可以释为四的一件;可以释为五的四件;两个五字并排的一件;可以释为七的七件.除了两个五字并排的标本(8)外,都是一器一字.”[15]具体情况如图5[15].

图5 数字符号与文字

以上彩陶上刻划符号以及图5的数字符号与文字的总结充分说明,首先用符号表示头脑中感悟到的数字,这样表示数字的简单文字就自然地诞生了.其次,在族群之间的交流中,这些符号逐渐地被认可,并成为他们共同的精神财富.尤其是图2、图5中的一、二、三、五的符号已定格了这四个数字的写法,直至使用到今天.但彩陶上的图2的亖和图5的横着写的亖没有能够延续下来,被四代替了.据此可以说,从新石器时代开始规范了中华数学文化的一些最基本因素.虽然学者们关于这方面的观点互相之间有所差异,但是大致上一致的,在考察中国新石器时代数学文化的产生和发展时,其启示作用是不言而喻的.

上述几幅图中符号看起来似乎颇为简单,但是学者们认为:“一个简单的记号可以代表一种思想、说明一个计划或记录一桩历史事件.然而,关于人类的语言和书写最重要的事,莫过于说话者和书写者可以从有限多组记号和符号,创造出实际上无限多组读音、说明、观念和想法.……图画是图画文字的线索,图画文字又成为表意文字的线索,不断演变,直到成为早期隐喻性诗歌和现代文字的线索.‘象形文字’是与它所要表示之物相似的图画.在亚洲,这类文字成为现代汉字的基础.”[16]

除数字的抽象符号以外,从有些陶片上也能看到数字的表示方法,如图6[17],半坡文化陶片上面有整齐井然的圆点的排列,如倒置金字塔形,从上面8个圆点开始一次减少1个圆点,最后到1个圆点结束,共8层.这也反映了当时人们对数数到“8”的反映[18]和几何对称的认识.

新石器时代先民对数字的认识,体现在用某种符号,包括结绳、有规则的刻画和点缀等方法记录他们的数感.这也是符号化过程,没有符号化过程,数学的认识寸步难行.正如怀特所言:“一种新的、独特的能力,即使用符号的能力,是由生物进化自然过程中产生并存在于且仅存在于人之内的.符号表达的最重要形式是清晰分明的言语.清晰的言语意味着观念的交流;观念交流意味着保存传统,保存意味着积累和进步.符号才能的出现根源于一种新的现象秩序的起源:超机体的文化的秩序.所有文明的产生并永久存在都在于符号的使用.文化或文明仅是特定动物——人——的生物学的、保存生命活动所采取的特种形式.……人类行为是符号行为;假如没有符号,便没有人类.人种的婴儿只有当他被导入和参与文化活动时,才成为人类个体.文化世界的关键和参与文化世界的方式便是——符号.”[11]

由上述知,新石器时代彩陶上的记数符号多为一、二、三,而四(亖)和五出现的频率少.考古学家、人类学家和心理学家对这类现象进行了深入研究,并提出了各自的观点,下面分别进行简要论述.

2.1 考古学家的观点

2.1.1 数字认识的先天性与后天性

新石器时代彩陶上出现的一、二、三、四(亖)、五等数字符号能够明确地说明,当时的中国先民的数字学习已经从“先天性”发展到后天性的学习阶段.也就是说人类具有“先天性”的一、二、三的知识,但是从四开始掌握数字的知识都是在后天的学习中实现.世界上各文明发展过程中把三以上的东西(数字)叫做多个东西.在中国数学文化中更是如此,如日常用语中“事不过三”的说法也有此种含义.从更深层次的意义说,老子《道德经》中的“道生一,一生二,二生三,三生万物”的三是多的意思,因为老子没有接着说“三生四,四生五,五生万物”之类的话,以至三为止.诚然,老子的一、二、三除数学的意义外,还有它的神秘意涵.新石器时代的中国先民所创造的一、二、三等数字及其符号只有数数和记数的意义,并没有神秘性.于省吾先生指出:“原始人类社会,由于生产与生活之需要,由于语言与知识之日渐进展,因而才创造出一、二、三、亖之积画字,以代结绳而备记忆.”[19]郭沫若先生也谈及这一现象,他说:“原始人的数目概念很有限,三以上就是‘多’.”[20]中国先民跨过“先天性”的“三”这个坎后,其后天性学习数字的过程并不是一帆风顺的,如学习到七后又遇到一个坎.在彩陶上数字符号之后的甲骨文和金文中都出现“七”的符号.考古学家认为,这里的“七是一个绝数,就是说远古人们在相当长的一个时期内,七之后已数不下去,再数脑子就乱了,序数到此阶段.”[21]因此在中国古代数学文化中将“七”叫做绝数.

2.1.2 数字符号是文字的起源

考古学家认为,数字的抽象符号表示就是文字的起源[10].新石器时代中国“彩陶和黑陶上的刻划符号应该是汉字的原始阶段”[20],有些刻划符号也是中国数字符号的起源.新石器时代的数字符号的出现以及后来甲骨文的发现,说明一个事实,那就是数字符号的出现直接推动了中国文字的诞生,一言以蔽之,数字符号是文字的起源,正如于省吾先生所言:“我国古文字,当自记数字开始,记数字乃文字中之原始字.记数字有一至九分为二系而五为居其中.由一至四,均为积画,此一系也;由五至九,变积画为错画,此又一系也.”[19]著名文字学专家许进雄对国内外学者关于中国文字起源之研究综述中也证实:“中国有文字起源于结绳记事的传说.……其所打的绳结,有颜色及大小不同的种种形式,以代表不同的事物与数量.此传说指示创造文字的目的,有可能是为了帮助记忆数目,与结绳的目的一致.……也说明计数是文字书写初期的一个很重要目的.既然陶器上的记号有可能作为数目字,与文字初期的作用一致,似乎不妨承认它们已是文字了.”[13]可以说,彩陶上的数字符号就是中国文字的起源.

2.2 人类学家对数学认知发展的考察

从十九世纪以来,人类学家的调查研究中数学是不可或缺的内容之一,如法国的布留尔(Lévy-Bruhl,Lucien,1857-1939)的《原始思维》、法国的克劳德·列维-斯特劳斯(Claude Lévi-Strauss,1908-2009)的《野性思维》等著作中都有对数字的认识、记数、计算和数字的神秘主义等内容.又如,数学史家或数学文化史研究者利用人类学研究成果对儿童数学认识的先天性、学习数学的特点等进行了富有启发性的研究工作,如美国丹齐克(Tobias Dantzig,1884-1956)的《数:科学的语言》、法国米卡埃尔·洛奈(Micka⊇l Launay,1984-)的《万物皆数:从史前时期到人工智能,跨越千年的数学之旅》、美国凯莱布·埃弗里特(Caleb Everett)的《数字起源》、以色列兹维·阿特斯坦(Zvi Artstein)的《数学与现实世界:进化论的视角》等著作都基于人类学的研究成果论及人类早期的数学学习问题.

人类学家认为:“人的行为方式基于人对事物的知识.……人所掌握的知识可能存在三个来源:(1)它可以来自先天机能,自父母基因遗传过来.(2)它可以来自个体与环境互动过程中的习得.(3)它可以通过交流而习得其他个体.”[22]基于这些观点,人类学家对知识进化现象的调查研究已经证实,数学的学习在语言之前,即儿童刚出生时大脑一片空白,在与环境的接触中产生数感和空间感,这个时候还没有掌握语言,但是后来语言的掌握促进了数学能力的提高.事实上,心理学家早已关注到了这一点,如西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud,1856-1939)认为:“婴儿出生时进化已经为学习准备好了大脑,但最初大脑中没有任何的信息.婴儿最初通过观察,然后通过观察和经验的组合来了解世界.……更抽象的学习随后才会出现,其中伴随着语言的发展.……他指出,数学能力与一般的知识有关,最开始只是呈现出能对数学对象的正确描述.”[23]这里的“婴儿出生时进化已经为学习准备好了大脑”的事实类似于人类早期的进化现象,经过漫长的岁月后,已经准备好了学习的基础,这是与其他动物的根本区别,它们不具备这种准备的条件.从人类学习数学的起源看,首先是人类的数觉的产生.“人类在进化的蒙昧时期,就已经具有一种才能,这种才能,因为没有更恰当的名字,我姑且叫它为数觉(1)数觉:有的翻译为数感,有的翻译数的意识.如《西方名著入门:数学》(中国商务印书馆&美国不列颠百科全书公司,1995)中翻译为“数意识”..由于人有了这种才能,当在一个小的集合里,增加或者减去一样东西时,尽管他未曾直接知道增减,也能够辨认到其中有所变化.数觉和计数不能混为一谈.计数似乎是很晚以后才有的一种收获,……它牵涉到一种颇为复杂的心理过程.就我们所知,计数是一种人类独具的特性;另一方面,有若干种动物看来也具有一种和我们相类似的原始数觉.”[24]从原始数觉到计数和计算,与人类知识的进化和心理发展密不可分,即既有知识进化过程,也有心理发展过程.

人类学家根据进化论的视角,阐述了两个观点:

首先,心理学研究表明[25],人类的大脑活动分为三个层次,先天的部分,被称为本能层次;控制身体日常行为的运作部分,被称为行为层次;大脑的思考部分,被称为反思层次.人类简单的算术能力是天生的,具有先天性,是属于本能层次.本能层次无法进行推理,不能将现状和历史进行比较[26].根据本能层次理论,我们可以说:“人类的算术能力是遗传的、显然,这些操作是对未开发的大脑进行的,没有用特定的语言来辅助,因此婴儿不可能与父母或朋友讨论结果.当孩子成长时,他将必须学习如何用日常语言来表达这种数学能力,并用来与父母交流.这种学习本身就是一个过程,但是简单的算术能力是婴儿天生的,而且它也不是为了各种完全不同的目的而开发的大脑的副产品.由此可以推断,简单的算术能力在进化竞争中提供了优势.这并不奇怪,对于食物的那些竞争需要数学能力,比如,区分大和小,多和少,等等,甚至加法和减法,这些都给出了进化上的优势.具有这种能力的个体将比具有较低数学能力的同一物种中的其他成员更适合于竞争性的生存环境.”[23]简单的算术能力究竟“先天”或“天生”到什么程度?没有明确答案.

其次,人类简单的天生的或先天的算术能力局限于1、2、3,经过田野调查和实验发现“一些原始部落环境中人们仅使用数字1、2和3来描述他们的生活,并且任何更大的数量都被称为“许多”的情况是一致的.如果诸如鸟类或老鼠之类的生物能够区分大于三的数字,人们会期望人类能够更好地进行计算.这个问题的答案很简单.语言在人类进化过程中发展得较晚,并强调较重要的事情与不太重要的事情相比较需要更优先的发展.这些原始部落显然清楚地知道由五个或六个对象组成的集合之间的差异,但是他们的语言还不够丰富,不足以描述它们,因为他们不需要将术语用于大于三的数字.”[23]人类在后来的生存和生活需要,迫使他们要学习大于三的数和加减法,于是后天的学习就开始了.

2.3 心理学家对历史与认知发展类似性及其符号化过程的论述

新石器时代的人类的数学学习或传授数学知识的过程非常类似于儿童数学学习的早期阶段,经过漫长时间的成长以后才进入到其智力高度发达的夏商周时代.瑞士心理学家皮亚杰的心理学研究表明:“儿童知识的增长与科学知识的增长遵循相同的机制.……儿童思维的发展和科学的发展之间存在着类似的发展过程”[26]“从一个历史时期到下一个历史时期的转变机制类似于从一个心理发生阶段到下一个心理发生阶段的转变机制.”[27]更具体地讲,皮亚杰认为“人的认识起源于活动及活动内化成为可逆的运算活动(2)运算活动:这是从数学和逻辑学借用的概念.(内心活动).它表明儿童的思维不是杂乱无章而是有组织的;在活动和具体运算之间有一个表象思维和直观思维的过渡阶段,其中符号化活动起了重要作用,它使儿童种种的感知运动图式内化为表象,并且学会了语言.”[28]这里的儿童的内心活动的有组织性、思维的直观性和符号化活动是至关重要的.与此类似,新石器先民的学习和创造知识的活动呈现以下情况:

首先,他们生产生活中的思维活动也有一定组织和群体认同倾向,其记数符号和几何图案的前后出现具有稳定性,也就约定俗成地形成了群体认同的规范性.

其次,他们的计数、几何思维活动是直观经验的,但是也有一定的抽象思维过程.可以说,这种思维活动的前期阶段是属于本能层次的认知活动,后期阶段是属于反思层次阶段的认知活动.

最后,新石器时代先民的数学学习是符号化过程.他们在观察周围生活、制作陶器、储存剩余生活用品等过程中学习数学并保存数学知识.保存数学知识的关键一环就是数学的符号化,没有符号化就无法记录过去掌握的数学知识.符号化过程就是建立某种符号系统,这种符号系统为人类进一步发展提供了保证.从新石器时代遗迹中发掘出的彩陶上的图案或刻划来看,很多都有皮亚杰发生认识论中的儿童具体运算阶段和符号化活动的特征.因为符号是人的本性之提示.符号化的思维和符号化的行为是人类生活中最富于代表性的特征,并且人类文化的全部发展都依赖于这些条件,这一点是无可争辩的[29].皮亚杰发生认识论特别强调符号化活动在表象思维和直观思维转化过程的重要性,没有符号化活动就谈不上思维的发展.皮亚杰以实验研究证实了怀特的“符号是全部人类行为的和文明的基本单位”[11]的观点,这一观点来自于“细胞是一切生命组织的基本单位”的发现.

虽然儿童的智力发展与科学知识的增长具有类似性,但是皮亚杰理论中的儿童是在他人指导下参与活动而掌握知识,并没有创造知识的成分,而史前先民是没有知识的情况下创造和积累知识,这是两者根本的不同之处.

3 彩陶上的几何知识及其文化意涵

新石器时代先民对空间形式的认识就是对一些特殊的几何形状的初步认识,并用简化的抽象形式表征实物的几何形状,如圆、球、鱼类等.人类早期对一、二、三的认识是天生的能力,也可以说是先天性的,或者说是本能的.本能层次以认知心理学家所谓的“模式配对”原理进行工作[26].在人类的进化过程中,他们对几何形状的学习最先从对称的东西、圆润平滑的东西、美好的感觉和形状的“模式配对”开始.因此,人类对几何图形——圆、三角形和四边形的认识也是先天性的或者是本能的.从心理学观点看,本能地掌握的东西具有持久的稳定性,也就是说它的形状和性质一直在人类共同记忆中被保留下来.我们今天使用的多种日常用品的形状中圆形、正三角形、正方形居多,它们的发现最晚也是新石器时代的1万年前.特别是,新石器时代彩陶的形状几乎都是圆形的,其上的几何图案多数为圆形、三角形和四边形,这并不是偶然的现象.

彩陶图案有大量的几何形纹饰,这是史前时期的先民把自身体验到的自然现象和自己的情感用抽象的方式表达出来的结果,是伟大的原始创造.这里既有对图腾事物的抽象,也有几何的抽象,是将几何思维、艺术表现和精神满足有机融合的过程.

几何学研究的对象就是空间形式,更具体地说几何学研究的对象就是点、线、面和体.把点、线、面、体称为几何形状.“彩陶上的几何图案,以点、线和面等形状抽象地表现了某些自然现象或精神世界,彩陶上的这些几何图案虽然没有达到几何学的‘学’的水平,但几何图案的诞生反映了人类几何思维的产生,这种几何思维具有直觉思维和抽象思维的成分,其中直觉思维占主导地位.彩陶图案表现的直觉思维没有借助尺规作图工具而通过直觉经验画出几何图案,彩陶图案的抽象思维并不是将自然现象和精神世界的具体现象实际地表现出来,而是进行简化和抽象后用几何图案形式表现出来.”[30]如,鱼的图案为轴对称的三角形和菱形或中心对称的三角形和矩形、河流涡旋的图案为中心对称的图形,等等.

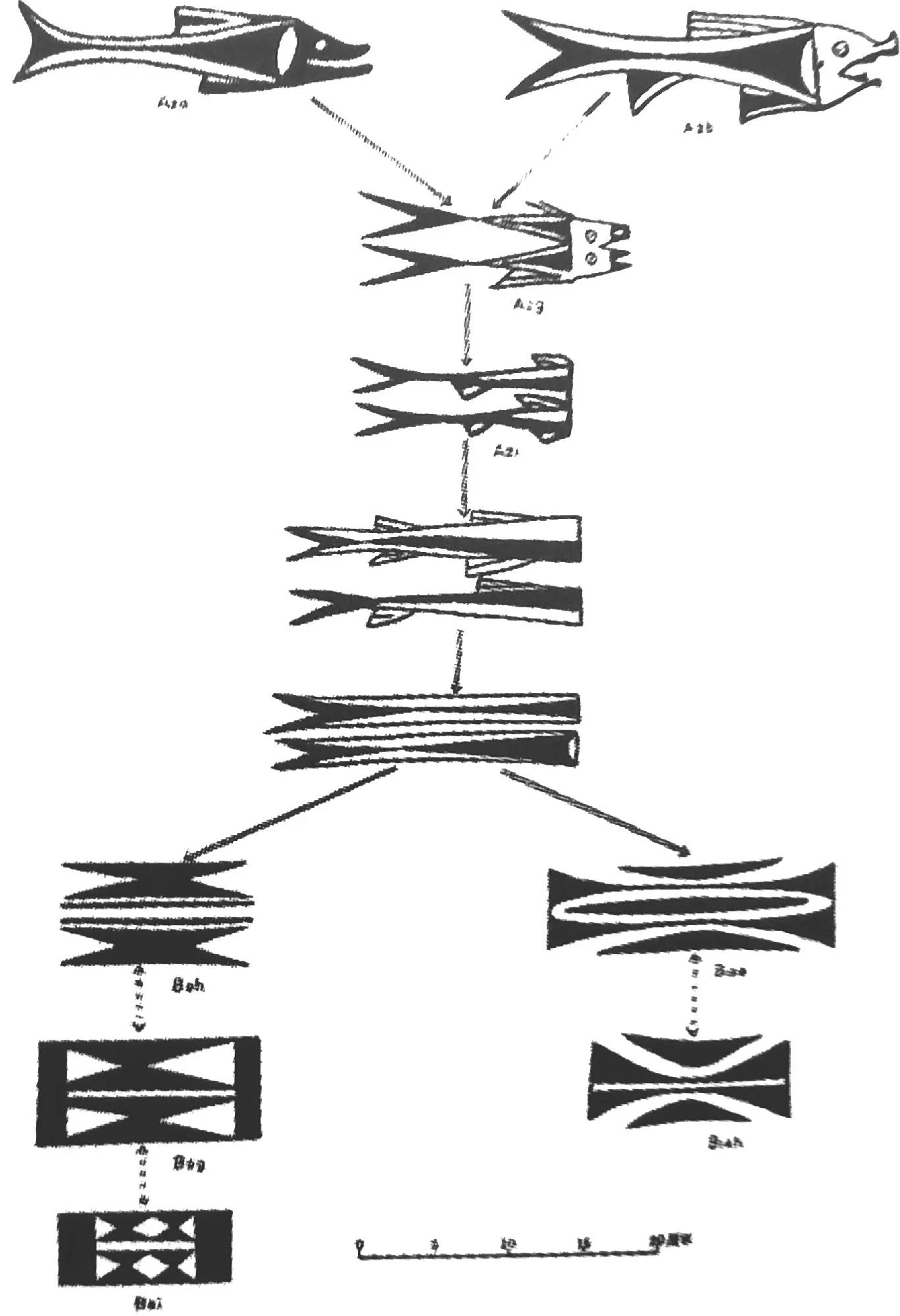

人类最早对形状的认识也经历了从具体到抽象的过程.中国新石器时代先民对几何形状的认识也经历了漫长的过程.有学者根据彩陶上图案的特点把几何形状的认识过程分为四个阶段,如杨泓根据陕西临潼姜寨出土半坡类型鱼纹彩陶盆的分析得出:“开始是写实的鱼形;接着将鳞纹简化,成为简化写实鱼形;接着鱼鳍消失,形体上下对称,成为图案化的鱼形;最后发展的鱼形,各部分解为几何图案纹.”[7]如图7.这一过程说明了人类对几何形状的逐级抽象的思维发展过程.

图7 半坡类型彩陶鱼纹图案演变示意图

不同文化或不同民族早期对几何形状的认识过程都具有共同的特征,正如幼儿认识几何形状一样,但是在时间上不一定相同,可能有先后差别,甚至在最早有几何认识和最晚有几何认识的文化之间差别很大.新石器时代的先民对形的认识也很早.在制造出背厚刃薄的石斧、尖的骨针、圆的石球、弯的弓等形状各不相同的工具时有意识或无意识地均涉及到几何形状,后来出现的陶器的器形和纹饰,更能反映新石器时代人们具有一定的几何图形概念,如有圆形、椭圆、方形、菱形、弧形、等腰三角形、正五边形、正六边形和正三角形等多种几何图形,并已注意到几何图形的对称、圆弧的等分等问题.制作这些必须有一定的工具和方法,工具很可能就是早期的规矩.各种工具、器皿的制作不是个体的活动,而是群体共同的活动,也是群体智慧形成的过程.这也是一种几何教育的活动.

3.1 圆的认识

从两个方面考虑新石器时代先民对圆的认识,一方面为对圆形状实物的认识,另一方面为对圆形状(图形)形成的认识.也许人类对圆形的认识及其应用要早于直线形的认识,如从最早的建筑来看,“圆形的建筑一般要早于矩形的.如圆形的洞穴要早于矩形的地面建筑.经常移动的游牧民族也喜欢采取较省力的圆形形式,而定居的农耕民族就多采用矩形的形式.”[13]

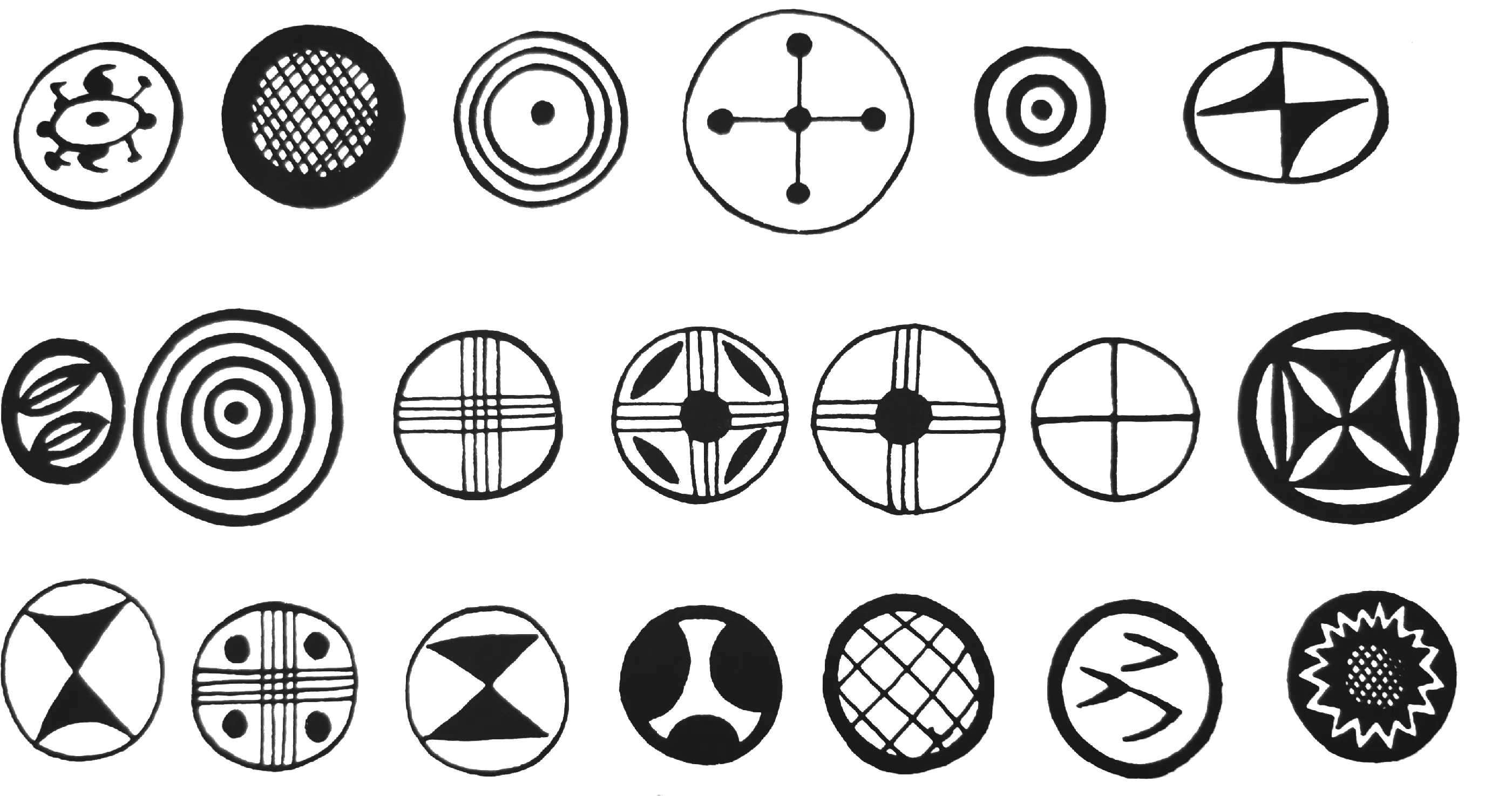

从数学美学角度看,圆是最完美的图形,数学教育实验证明,如果让学前儿童随便画几何图形,那么儿童画圆和四边形的多,而画三角形的少.新石器时代的中国先民类似于现在的儿童一样,画得最多的几何图案是圆和四边形,其次是三角形.彩陶上的圆图案有单独的一个圆、三个圆或者四个圆的组合图案、同心圆的组合图案.

中国先民对圆形状的认识虽然有8000年的历史,但是对圆内涵的认识只有两千几百年的历史.两千五百年前,中国人对圆的内涵有了明确的认识:“圆的定义:圜,一中同长也.(《经上》);圜:规写交也.(《经说上》)”[31]这仅仅是文字记载,而文字记载前中国人是否对圆的内涵有明确认识无迹可查.但是从考古学研究成果看,中国人对圆的初步认识及其简单应用早在新石器时代已经产生.

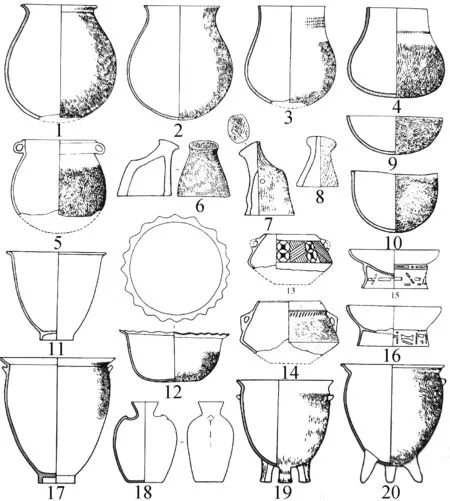

圆在数学文化中有着特殊的意义,同时在认知心理和审美心理上也具有丰富的意涵.新石器时代的先民制作的各种器皿一般的都呈现圆形,无不与之密切相关,如陶釜、陶罐等各种陶器,如图8[6],图中几何形状的名称及出土地址如下:1.釜(城背溪)、2.釜(枝城北)、3.直口罐(枝城北)、4.直口罐(孙家河)、5.双耳罐(城背溪)、6.支座(枝城北)、7.支座(城背溪)、8.支座(孙家河)、9.圜底钵(城背溪)、10.圜底钵(城背溪)、11.尊(枝城北)、12.花边口盆(枝城北)、13.刻划纹敛口折腹双耳罐(城背溪)、14.敛口折腹双耳罐(金子山)、15.圈足盘(城背溪)、16.圈足盘(城背溪)、17.尊(枝城北)、18.小口壶(枝城北)、19.鼎(枝城北)、20.鼎(枝城北).

图8 城背溪文化陶器

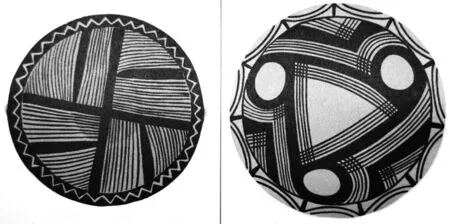

先民对圆形状有一定的认识后,他们进而考虑作圆的问题.在规则图形中圆是最简单的图形,新石器时代人们已经找到了作圆的方法和工具,否则难以解释彩陶和其他器皿、装饰上出现的数不胜数的圆的事实.就彩陶上的圆而言,陶釜、陶钵、陶罐的口和底座以及部分彩陶上的装饰圆形图案,不仅是先民用某种方法作出来的,而且其中蕴含着他们的审美、自然崇拜等各种情感和观念.如图9[32]为彩陶器皿口的俯视图,图10[32]为彩陶上圆形内花纹.

图9 彩陶俯视图

图10 石岭下类型彩陶上圆形内花纹

圆的等分也表明新石器时代人们几何思维和方法的一大进步.从各种圆形彩陶及其上圆花纹看,单一圆的出现并不多,多为被等分的圆花纹.这说明当时人们不仅对圆有了认识,还掌握了各种等分圆的方法.如图9、图10所示,有三等分圆、四等分圆和多等分圆.

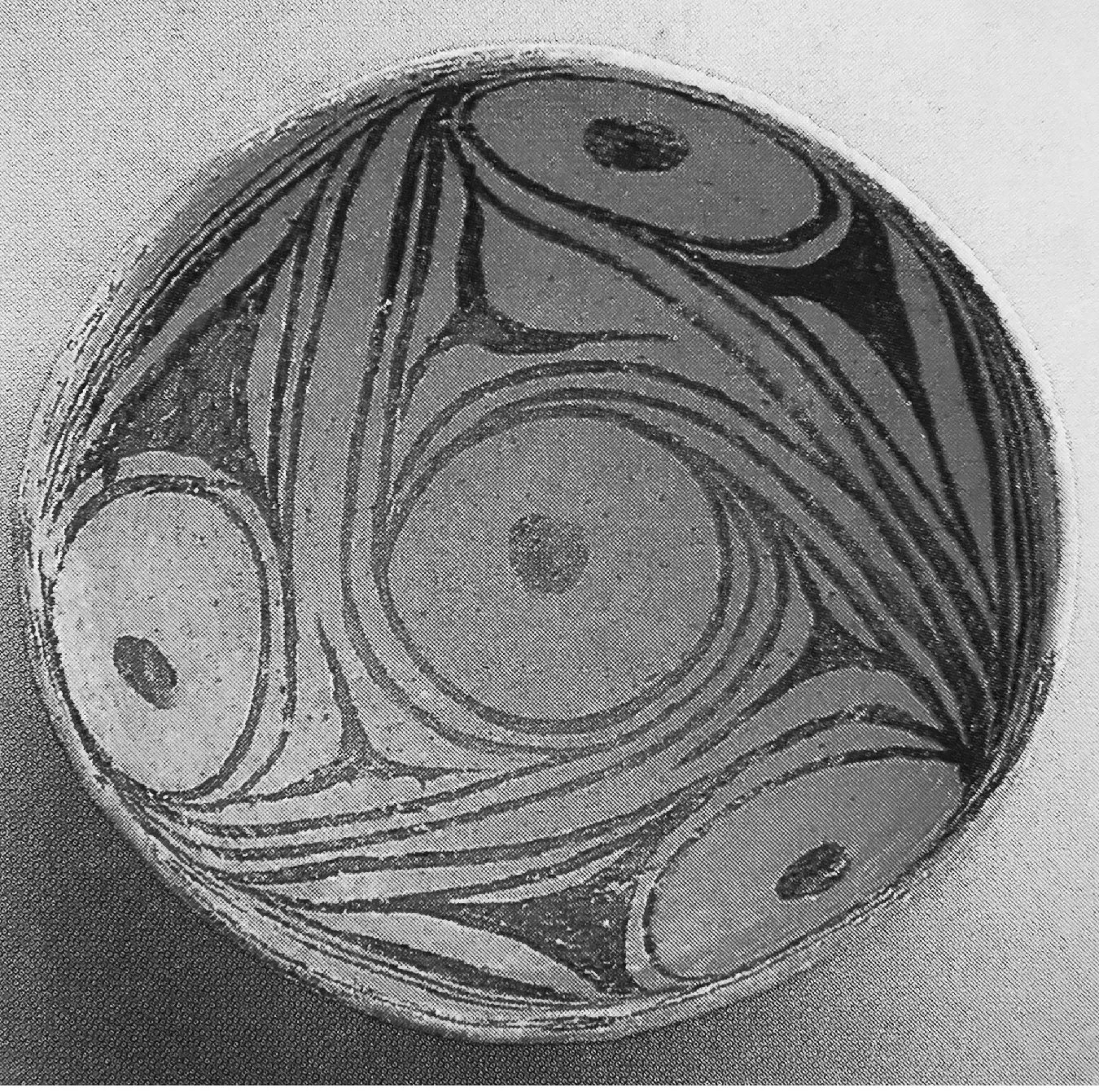

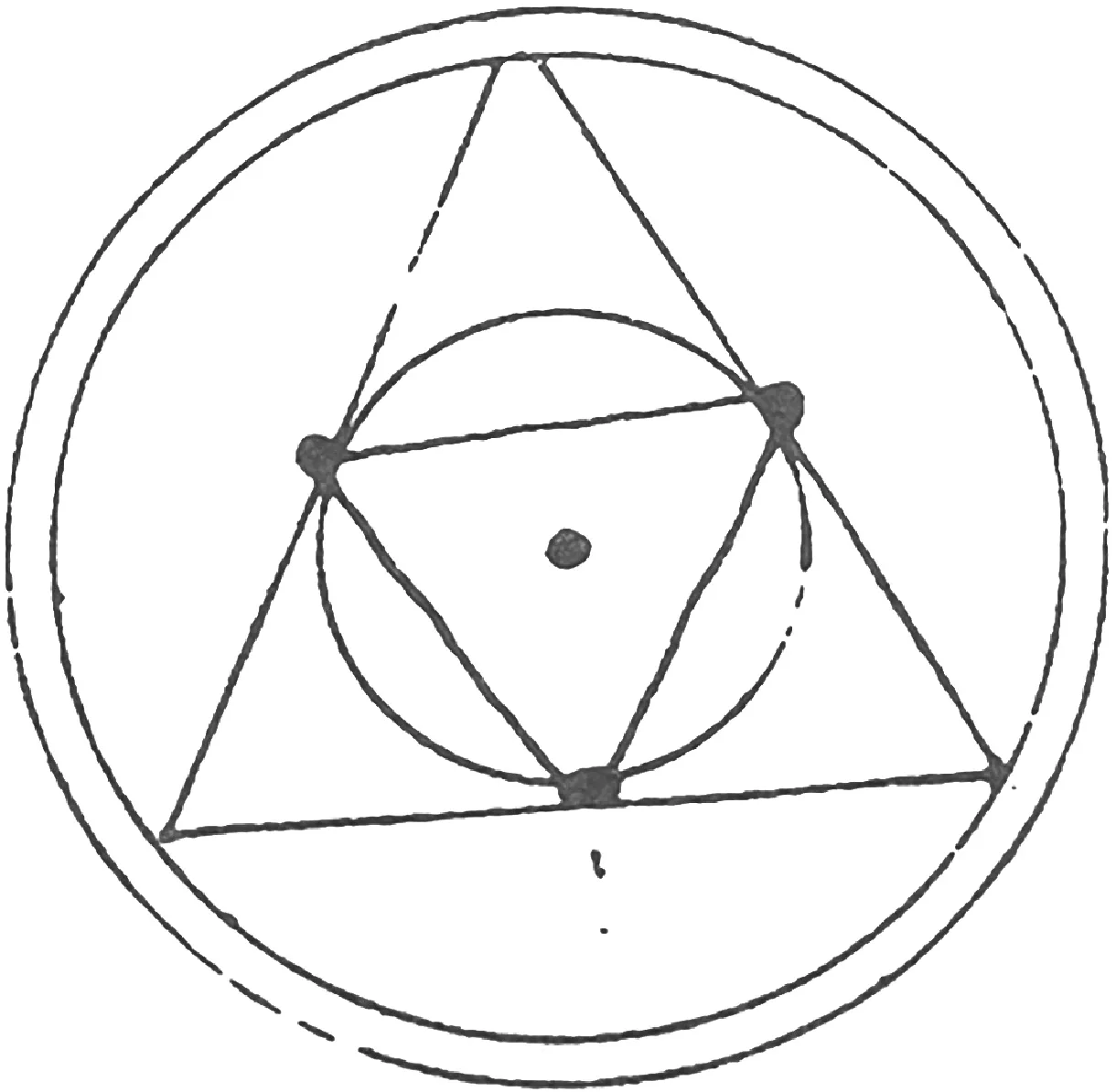

三等分圆.彩陶上三等分圆图案最多.有些三等分花纹的等分更复杂,如有些马家窑同心圆彩陶的分割更具有数学意味,最外面圆被三等分,如果连接三等分点就形成一个正三角形,其中又作一个内切圆,最后将内切圆又三等分,具体彩陶三等分如图11[33],几何示意图12.

图11 甘肃彩陶三等分圆

图12 甘肃彩陶三等分圆示意图

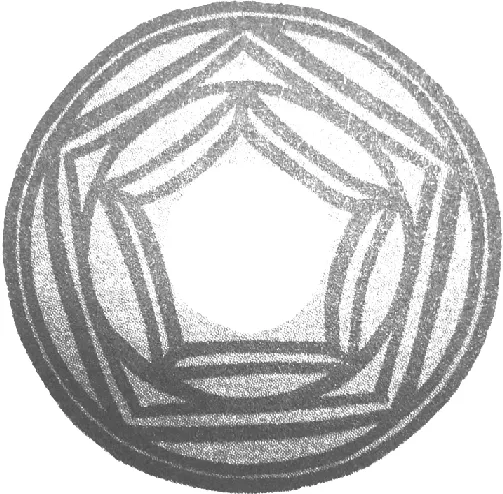

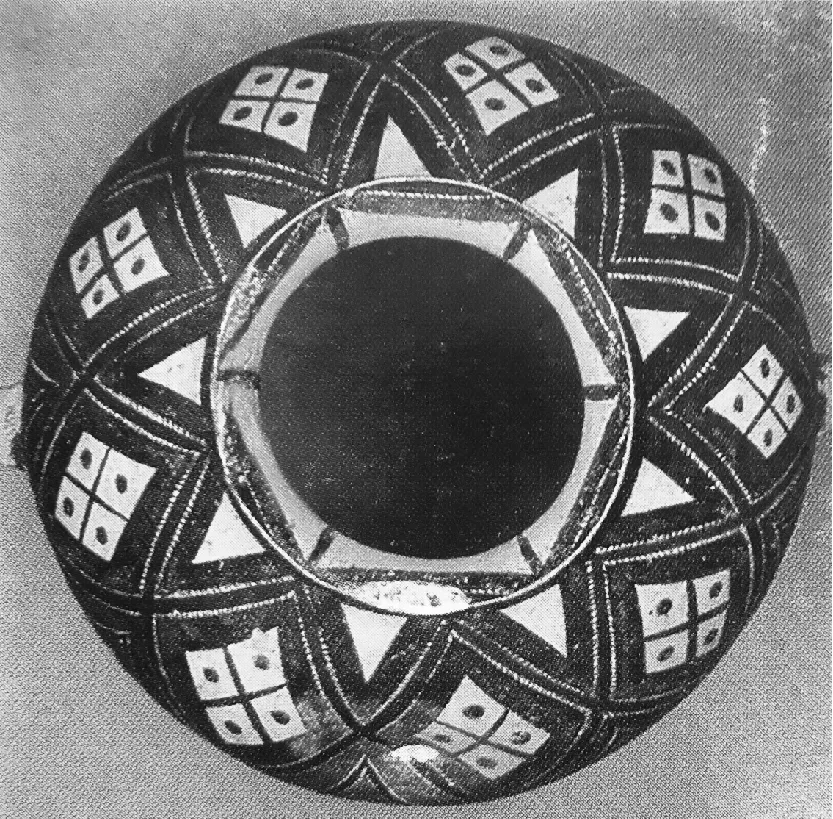

四等分圆.彩陶上四等分圆的图案应该在等分圆图案中居第二.如图13[33].

图13 甘肃彩陶四等分圆

彩陶花纹除有三等分圆、四等分圆以外,还有五等分、六等分、七等分、八等分、九等分圆等.

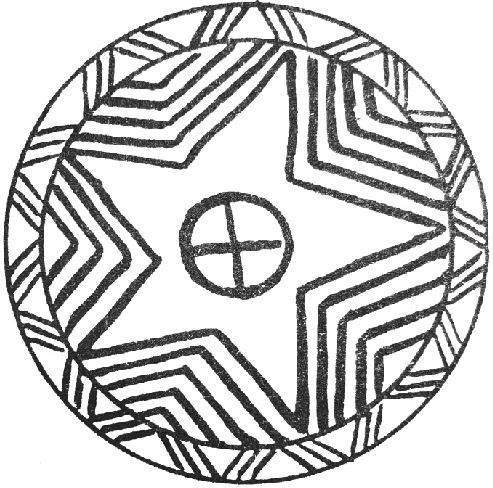

五等分圆.人类掌握用尺规作图方法以后制作五等分圆是很容易的事情,但是对新石器时代的中国先民来讲那是一件极其困难的事情.当时的人们是凭借经验直觉地作了五等分圆,以满足他们的精神需要.如图14(1)[34]是1977年青海省乐都县出土的彩陶(青海省考古队藏)[32],俯视图为简单五等分圆,其内部图案也是简洁明了.图14(2)是两个嵌套的圆内接正五边形,1973年甘肃省永昌县鸳鸯池出土的马厂类型器物俯视图(甘肃省博物馆藏)[32].图14(3)是1975年青海省乐都县出土的马厂类型器物俯视图(青海省考古队藏)[32]、图14(4)是青海省乐都县出土的马厂类型器物俯视图,呈现为五角星形,这是一个令人振奋的发现,因为新石器时代的先民能够作出五角星形在过去的中国数学文化研究中从未有过的.

图14(2)

图14(3)

图14(4)

外国的数学文化中,古巴比伦文化中有五角星形图案,表示生生不息,繁荣强盛;在西方文化中五角星形“象征着人类,因为五角星的五个顶点分别代表了人的头部双臂和双腿.颠倒的五角星则代表邪恶,上面的两个顶角象征魔鬼头上的两只角”[35].文艺复兴时期的德国作家海因里希·科尼厄里斯·阿格里帕(Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim,1486-1535)将人体设想成一个微观的世界,五角星形象征人体,其五个顶角分别代表人的头、双手、双脚.如图15[35],五角星形的五个顶点正好对应着当时已经发现的宇宙中五颗行星的位置.分别是头对应火星,左手对应金星,右手对应木星,左脚对应水星,右脚对应土星.月亮对应男性耻骨附近.诚然,新石器时代的先民所作的五角星形并没有像古巴比伦和西方那样深刻的象征意义,但是它在一定程度隐含着他们的精神意蕴.我们暂且不论如何作出的五角星形状,而它的存在就足够让我们认真思考两个问题:其一为作五等分圆并在其中制作五角星几何图案;其二为五角星图案的审美功能.

图15

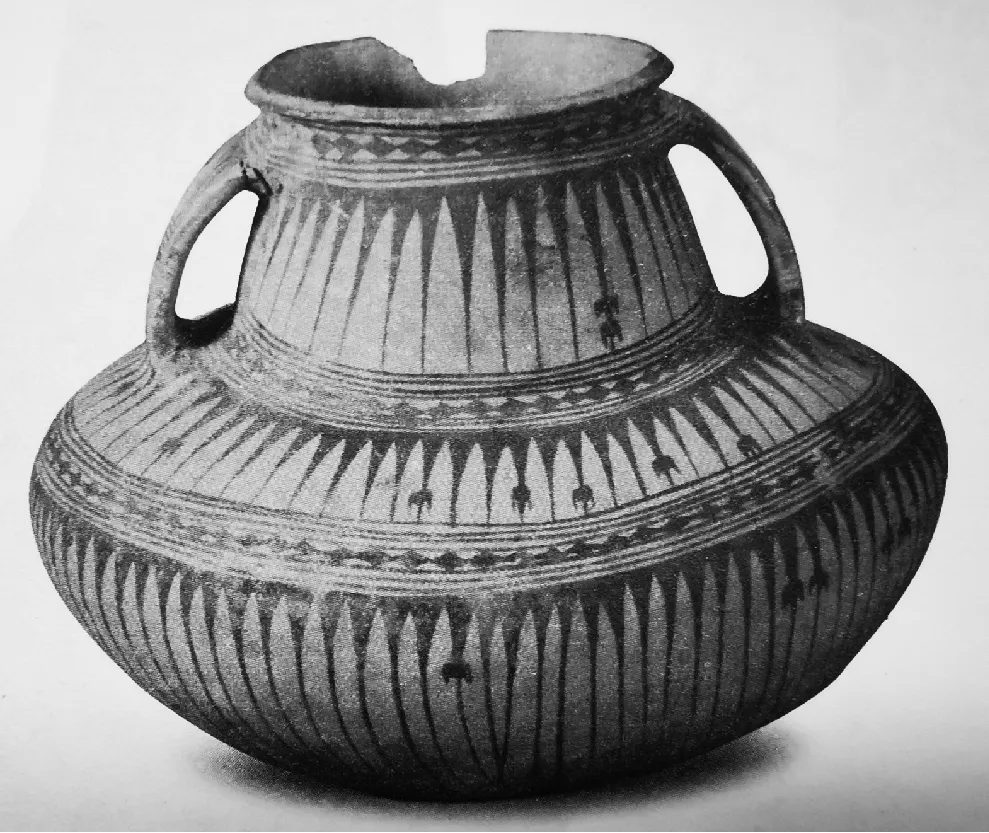

又如图16[33],有九等分圆几何图案.除此之外,还有更多等分圆的图案,如沙井文化中的三角垂线纹圆底双耳彩陶罐就是圆的多等分,如图17[36]为马厂类型器物俯视图.

图16 甘肃彩陶九等分圆

图17 三角垂线纹圆底双耳彩陶罐

新石器时代,人们对圆除有上述认识外,还充分利用圆点来发挥它的点缀作用.从审美角度看,圆点是美的,圆点可以装点或显示人的美,装饰或美化环境.点的运动产生直线和曲线.线条有表现力,能唤起人们的美感.史前先民在彩陶图案上充分发挥了点的这种审美功能,如一个三角形、菱形或圆形图案所占面积过大而其内部显得空洞时就采取点缀的手法在图形的合适位置上绘制一个点或几个点.如以上所述各图形中都能看到圆点的这种作用.

3.2 特殊立体的认识

从考古发现看,出土的新石器时代陶器的形状一般为半球体、圆柱体、圆锥体,很少见到棱锥或棱柱体.这也说明先民对以圆为基础的立体的认识及其使用较为普遍.

首先,对球的认识.考古发现,几十万年前的旧石器时代中国人已经制造了不规则的球[18],新石器时代,中国人制造的球更多一些,如在四川巫山大溪新石器时代遗址发现的红色空心球[18].这也说明中国人在新石器时代对球有了较高认识,但是制作的完整球体与其他圆形容器相比少得多.原因可能是制作球的难度较大,而且在当时球形容器的使用较少,相比之下半球形或球缺形容器的使用较普遍.

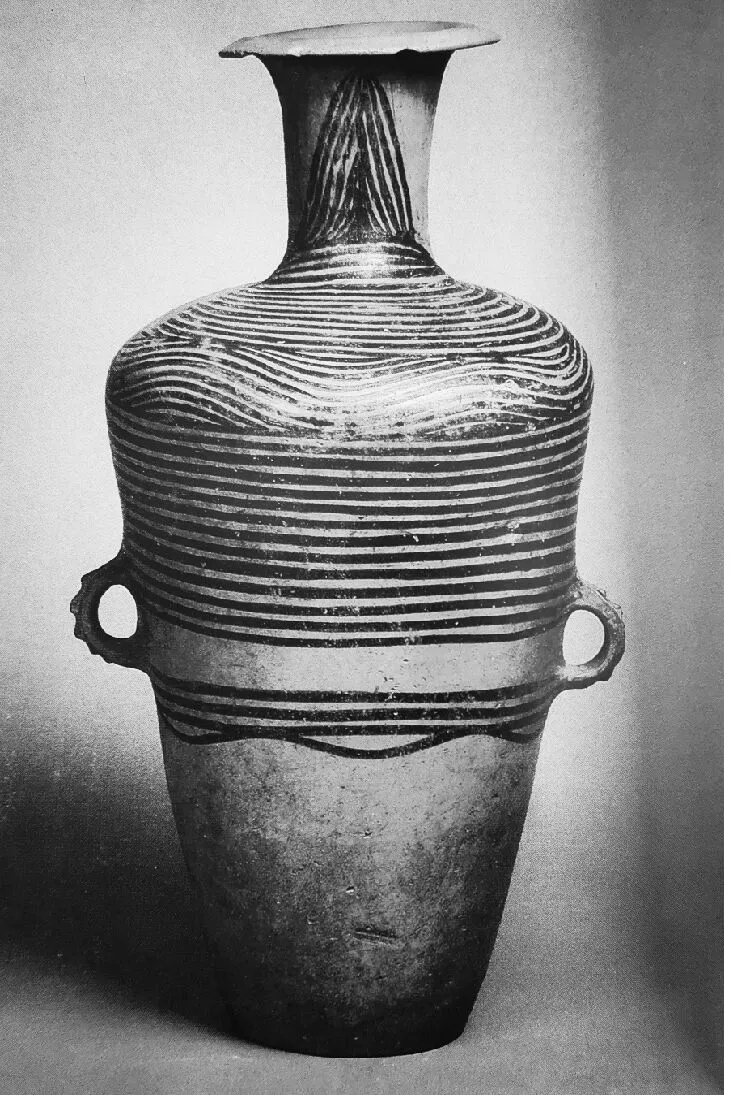

其次,对球缺的认识与应用.所谓球缺是指将球的一部分截取所形成的立体.先民制作球缺形状的容器也是对球的认识之延伸.球缺状的彩陶十分丰富,如图18[33]、图19[33].

图18 三足圆底钵

图19 三足圆底钵

再次,与等分圆类似,也有很多球的等分,如图18、图19的三足钵的三足,可以看作球面的三等分.

从有足彩陶看,绝大多数都有三足,这说明先民在生活经验中直觉地认识到不共线的三个点确定一个平面的事实,换言之,他们已经知道了“三”的稳定性作用.这也是当时人们生活环境和条件所决定的,四条腿的鼎和器皿是人类生活条件得到相当的改善后才出现的.

最后,彩陶中也有圆台和棱台.多数彩陶瓶和罐为圆台,极个别的容器为棱台,如图20[33].

图20 甘肃彩陶平行线纹瓶(左)、手纹样头形鋬杯(右)

上述圆的等分或球的等分,从另一个方面更进一步证实了新石器时代人们对数的认识的事实,即对一个整体的等分,这也许是分数观念的起源.

3.3 直线形的认识

直线形中三角形和四边形是最基本的几何图形,从学习数学的程序看,四边形是最基本的图形,即学完正方形、矩形和平行四边形的面积之后,再教授三角形面积的学习.新石器时代,先民创作的各种图案或符号中除线段(或直线)外,更多的是三角形、四边形和多边形.三角形呈现正三角形居多,四边形呈现正方形、长方形和平行四边形居多,而平行四边形的特殊情形——菱形更多.就整体而言,有规则的图案多,这也反映了人类认识几何图形的心理特点和审美意识.这方面的彩陶不计其数,它们表现直线形的方式如图21[37],分别是三角斜线菱形彩陶罐、折带圆点纹单耳彩陶壶、倒三角纹圆底彩陶罐.

图21 彩陶上的等腰三角形、等边三角形、菱形

拙文《中国彩陶上的数学文化》(《数学通报》2014年第6期)中已经论述直线形的对称图形——轴对称、中心对称、完全对称图案以及旋转变换图案和特殊比例关系的图案,在此不赘述.

4 结语

中华文化有百万年连绵不断的发展历史[38].最晚,中华民族早在八千多年以前的新石器时代就已经创造了璀璨夺目的彩陶文化,开启了人类文明史上的革命性的进步.彩陶包蕴着中国先民的科学技术、工艺美术、审美意识、思想感情.根据考古学研究成果,基于文化人类学、文字学、心理学和艺术学等多学科对新石器时代的中国数学文化之研究是一个重要课题,这也为甲骨文、金文、竹简上的数学文化研究提供有益的启示.

彩陶上的数学文化的研究,对数学教育有两点启示.首先,彩陶上刻划的数字符号和几何图案是中国数学文化的童年,每一个数字和图案的出现也隐喻着史前先民的数学认知产生与发展之艰难历程.对这一问题的了解和深刻认识为顺利进行幼儿数学教育乃至小学数学教育提供可靠的理论依据.其次,深入系统地挖掘研究中国彩陶上的数学文化,在中国小学数学教学中融入数学文化以及培养学生民族自信心、自尊心等方面具有极为重要的教育价值.