铜陵江淮官话的反复体标记“直”

高云晖

(中国社会科学院大学 文学院,北京 102488)

铜陵市地处皖中南地区,位于东经117°04’—118°09’、北纬30°38’—31°09’之间。据《中国语言地图集》(第二版)[1],铜陵主要通行洪巢片江淮官话,铜泾小片宣州吴语零星分布,本文例句均为铜陵市的江淮官话(1)铜陵话的例句大部分来自日常生活记录,部分例句自拟;绩溪、歙县、无为、芜湖、合肥、淮南、安庆、常州等地方言的相关信息为笔者调查所得。。

“体”是观察情状内部时间构成的不同方式[2]。“反复体描述在特定场合下重复发生的事件……在参考语法中,反复体有时也被称为重复体(Repetitive)”[3]200,它“是汉语体貌研究中比较有特色的一种现象,英文文献中专门讨论反复体的并不多见”[4]。李宇明[5]、陈前瑞[4][6]、张定[7]、侯超[8]、张燕洁[9]、何洪峰[10]等考察了普通话及一些方言中的反复体,但除了张定[7]、侯超[8]涉及用动前副词表达的反复体,其他文献只论及用动词重叠表达的反复体,这是因为“反复体语法语素的表达大部分是通过重叠或者是词缀化构成的。因为动词的重叠恰如其分地显示了重复的动作”[3]255。动词的反复义除了通过基式重叠、前加副词来表示外,还可以直接包涵于基式自身的语义中,如“大音节动词‘捣鼓、摩挲、踢腾、嘟囔’等所具有的共同语法意义是表示动作行为的持续或者重复”[11]。王培敏描写了铜陵话的“紧V”式反复体,同时指出“直”也是一个反复体标记[12],但没有就此详细论述。本文详细描写铜陵话的“直V”式反复体并分析“直”的语法化动因。

一、“直V”的基本用法

(一)四种句式

铜陵话的“直V”可用于四种句式,“直V”后读轻声的“[ti]”不可省略,关于[ti]的性质和语法功能将在“三”和“六”中讨论。

1.甲式——V1+N1+V2/A+得+(N2)+直+V3+[ti]

甲式有三个谓词性成分——V1、V2、V3(例1—6)或V1、A、V3(例7—8),“直V”作补语。其中,N1为小句宾语,N2为可以不出现的旁格成分;当N1、N2均出现时,N2可以与N1同指(如例1的“饭”),也可以不同指(如例2的“衣服”和“水”):

(1)你嘴巴哪漏啊,吃饭吃得(饭)直撒[ti]。

(3)嫑看电视看得直叫[ti]可照?

(4)几个小鬼在那块看电视笑得直咯[ti]。

(5)他在厨房烧饭搞得直炸[ti]。

(6)炒菜搞得(油)直炸[ti]怎么回事啊,下菜前要把锅里水擦干哎!

例(1)的“直撒”表示米饭掉落这一事件在吃饭的过程中反复发生,例(6)中“直炸”表示油从锅里溅出来这一事件在炒菜时反复发生。单独一个动词“撒”或“炸”显然没有反复义,可见小句的反复义是由“直”赋予的,“直”是一个反复体标记。下文“叫”“咯”“飞”“蹿”“冒”等动词所在的句义可类推理解。V2也可由心理形容词充当:

(7)嫑看电视激动得直叫[ti]可照?

(8)几个小鬼在那块看电视高兴得直咯[ti]。

例(6)的“炸”为“溅”义(记作“炸1”),而例(9)—(11)的“炸”已经虚化(记作“炸2”),“直炸2”表前面谓词性成分的程度深或频率高,例(9)义为“忙得要死”,例(10)义为“长时间(大声)打电话”,例(11)义为“长期补课”:

(9)我烧饭忙得直炸[ti],哪有手接你电话啊?

(10)大晚上还在那块打电话搞得直炸[ti],赶快去睡觉!

(11)补课补得直炸[ti],成绩倒不见长。

例(11)中的“直炸2”在语境作用下有“惯常”义,而惯常体(Habitual Aspect)和反复体之间本身就有很多纠葛[2]26-29;[3]251,269,可见表惯常义的“直炸2”由反复体构式“直炸1”发展而来。“直炸2”中的“直”不是反复体标记,“直炸2”是词汇层面的现象,无法在句法层面类推,即若“直X”表程度深、频率高或惯常现象,那么X只能是“炸2”。在没有前后分句的情况下,“他在厨房烧饭烧得直炸[ti]”既可以按例(6)理解,也可以按例(9)理解,“反复”与“惯常”并非一对泾渭分明的语义范畴。[V1+N1]的位置也可以由双音节动词占据:

(12)睡觉睡得(气)直喘[ti],可要去看看医生啊?

(13)干活干得汗直冒[ti]了,休息下子吧。

2.乙式——T+V1+得+直+V2+[ti]

乙式有两个谓词性成分且均为动词。T通常为无生命的物质名词,不能出现在主语前。它们类似于吴语中主语后的次话题,如宁波话“阿姐毛线衫搭其结两件”“尔啦还是伞带把去”中的“毛线衫”和“伞”[13]184-191。铜陵江淮官话中也存在这种次话题结构是因为其方言的底子是吴语,从“……四周都是江淮话,只有铜陵话有吴语特点……铜陵方言过去以县城为中心……但1978年回乡时发现县城和铜陵市的语言情况已经大变,绝大部分人说各种各样的江淮话或上海腔的普通话”[14]可以推测,铜陵的优势方言从宣州吴语变为江淮官话距今应该不过四五十年。同甲式一样,乙式中的“直V”也作补语,但乙式在紧邻次话题之前的位置还经常加上人称代词、处所名词等体词性成分,如例(14)(15)的“你”、例(16)的“厨房”、例(18)的“床肚底下”、例(17)的“他”。T之前的人称代词为小句的主话题,其生命度等级高于T,是执行V2的施事:

(14)你饭吃得直撒[ti]怎么搞的啊?

(15)你饭搞得直撒[ti],赶快捡起来!

(16)啊呦,厨房水搞得直滴[ti]。

(17)上次犯阑尾炎的时候,他肚子疼得直叫[ti]。

(18)床肚底下蟑螂跑得直蹿[ti],赶快拿笤把扫帚来。

(19)房间里头电风扇□转[u42]得直叫[ti]你还喊热。

3.丙式——T+直+V+[ti]

丙式与甲、乙两式最大的不同在于,整个小句只有一个谓词性成分,“直V”中的V独立充当小句谓语动词。与乙式一样,T之前也经常加上人称代词、处所名词等:

(20)卫生间里头水直淌[ti]哦,赶快喊人修去。

(21)房间里头电风扇直旋[ti]还嫌热啊?

(22)客厅里头灯泡子直闪[ti],可是坏掉了啊?

(23)你头直点[ti]了,赶快去睡下子再来看书。

(24)血直滴[ti],快去包下子。

(25)哪个在那块门直敲[ti]啊?

4.丁式——直+V+[ti]

丁式与甲、乙、丙三式的区别在于V的宾语或T不出现,同时它与丙式一样只有一个谓词性成分,句首也可以加人称代词、处所名词等:

(26)他也不是故意的,你直讲[ti]干么事呢?

(27)他直喊[ti],你赶快去看下子。

(28)隔壁直敲[ti],吵死人了!

例(26)—(28)中“直V[ti]”作小句谓语,同时也可以单独成句:

(29)直撒[ti]哦![提醒对方不要再掉饭粒了]

(30)啊呦,直滴[ti]![对方没注意到自己手里的杯子没盖紧正在漏水]

(31)音响直炸[ti]唉![提醒对方把音响音量调小点]

(二)“直V”与时间词及其他体标记的互动

“直V”在陈述句中不能和表将来的时间词共现(32c),但可以和表现在和过去的时间词共现(32a、b):

(32)a.隔壁刚刚墙直敲[ti]在干么事啊?

b.隔壁昨天中午装修,墙直敲[ti]。

c.*隔壁明个中午墙直敲[ti]。

这是因为,反复体标记“直”由描摹动作、限定时间的副词发展而来,相较于现在和过去,说话者较少对未然事件进行详细描摹,这是由认知特点决定的。“直V”不能和“着”“过”共现,因为“直V”中的瞬时动词与“着”的持续体意义矛盾,反复体的未完整性也与经历体“过”矛盾,但“直V”可与“了”共现:

(33)汗都直滴[ti]了,赶快歇下子吧。

(34)他累得汗直滴[ti]了还在做事。

(35)她都急得眼睛水直滴[ti]了,你也不去关心下子。

二、“直V”中V的语音、语义限制

“直V”中的V只能是单音动词,不能是多音节动词或动宾结构,普通话“冻得直咳嗽”“气得直跺脚”在铜陵话中要说成“冻得直咳[ti]”“气得脚直跺[ti]”。琼·拜比等指出,“反复体的概念与终结性谓词尤为相关,终结性谓词就是有明确定义的终结点的谓词。如此反复体就有了词汇上的限制”[3]200。可用[瞬时性]和[矢量性]控制“直V”中V的合法性和可接受度。我们定义,[瞬时性]指在人的感知能力内无法对单个动作周期作进一步分解,语言使用者关注瞬时动词的结果而不是过程;[矢量性]指动作的载体在实体或感知层面存在扩散、传播。[瞬时性]和[矢量性]这两个语义特征对单音节动词进入“直V”的制约和影响见表1:

表1 语义特征对单音节动词进入“直V”的制约和影响

“直V”构式对Ⅰ类动词的接受度最高,Ⅱ类次之,Ⅲ类最低,Ⅳ类则无法接受。瞬时性是V的必要不充分条件,因为“蹲”“揣”“□按压[tu4]”“扔”等具备瞬时性但同时自身带有完结性语义的动词也不能进入“直V”。从Ⅱ类动词比Ⅲ类动词的接受度高可知,矢量性虽然是V的既不充分也不必要条件,但它可以提高动词的接受度。张定提到,不少语言里的反复体标记都是从表示移动方向的词语演变而来的,并且存在“空间>体”的语法化路径[7]342,从矢量性对“直V”反复义表达的影响看,铜陵话的反复体表达也与物体移动方向密切相关。

三、“直V”与“紧V”的比较

铜陵话的“紧V”与“直V”类似,也可表达反复义,如“吃个饭紧撒”。张定[7]、王培敏[12]都将铜陵、枞阳等地的“紧”视为反复体标记,例句如下:

(36)看到好的就紧吃,一点都不顾形象。

(37)你们就在那里紧吵,还要不要邻居我休息了?

(38)他紧咳。

(39)白菜不能放搁锅里紧烧。

(40)你别一天到晚在椅子高紧坐。

但“直V”与“紧V”存在几点不同:

(一)句法上

“直V”与“紧V”均可以和[ti]出现在一个韵律词中,但“直V”中的[ti]必须后附于“直V”,但[ti]可以插入“紧V”中间,“紧V”后也可以不接[ti]:

(41)都几点了手机还在紧[ti]讲啊?

(42)都几点了手机还在紧讲啊?

(43)*你在那块拿着手机直[ti]讲,跟哪个打电话呢?

(44)你在那块拿着手机直讲[ti],跟哪个打电话呢?

(45)*你在那块拿着手机直讲,跟哪个打电话呢?

本研究认为,例(41)(44)中的[ti]是不同的两个语法标记,前者是状语标记“地”,即陆丙甫所说的“描写性标记”[15];后者即袁毓林所说的句尾“的”,其语用功能是表示确认语气[16],在句法上和“直V”构成“的字短语作谓语”(这帽子我的|这苹果酸的|井水冰凉的)[17]。虽然“紧[ti]V”与“直V[ti]”均构成一个韵律词,但“紧”与V不在同一个层次,“直”与V在同一个层次里,前者为“紧[ti]|V”,后者为“直V|[ti]”。石毓智认为,现代汉语的核心副词一般不用“的”来标识,比如“常”“刚”“才”等,只有临时的、副词性质不稳固的状语,才需要被标识[18]。可见,虽然“直V”与“紧V”均能表达反复义,但“紧”与动词属于临时性搭配,“直”与动词附着得更加紧密,类似于前缀。

(二)语义上

例(39)(40)显示,“紧”可与持续动词共现,但铜陵话无法说“直坐”“直烧”之类,“直”比“紧”更加排斥持续动词(2)能够进入“紧V”但不能进入“直V”的常用动词还有“想”“玩”“吃”“喝”“睡”“盯”“打”“躺”等。。反复体与非持续动词有着更加自然的关联,因此在表达反复义上,“直”比“紧”更加专用化。

(三)语用上

“紧V”有厌恶、指责等负面感情色彩,“直V”的感情色彩是中性的,同样是“直蹿”,例(46)表厌恶,例(47)表喜爱:

(46)这房子还有老鼠直蹿[ti]啊!

(47)这小猫直蹿[ti]怪可爱的。

Traugott认为,“一个正在语法化的形式,在语用或语义环境中会发展出新的多义现象”[19],换句话说,语法化的过程一旦完成,多义现象就会消失,某个语法结构会趋于只有一种理解的可能,而这即是Haiman所说的“程式化”(routinization)——语法化可以被视为语言程式化的一种形式[20]。因此,从是否已经程式化来看,“紧”的语法化程度也比“直”要低。

(四)韵律上

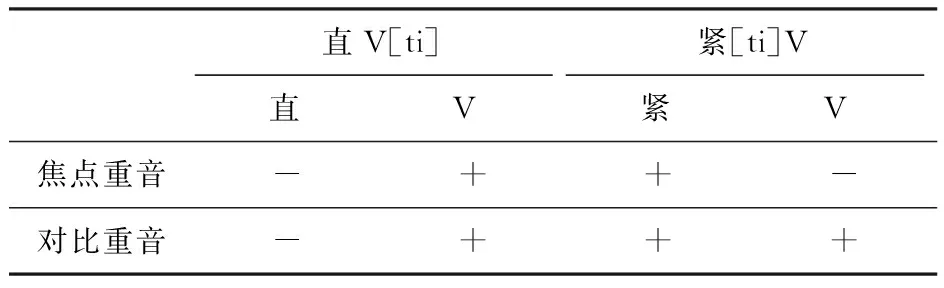

焦点重音可以加在“直V[ti]”中的V和“紧”上,但不能加在“直”和“紧[ti]V”中的V上:

(48)a.*看你吃个饭直撒[ti]哦!

b.看你吃个饭直撒[ti]哦!

(49)a.看你吃个饭紧[ti]撒!

b.*看你吃个饭紧[ti]撒!

对比重音同样不能加在“直”上,但可以加在“直V[ti]”和“紧[ti]V”中的V以及“紧”上:

(50)a.*吃饭直撒[ti],等下子直叫[ti]喊饿。

b.吃饭直撒[ti],等下子直叫[ti]喊饿。

(51)a.吃饭紧[ti]撒,等下子肚子紧[ti]叫。

b.吃饭紧[ti]撒,等下子肚子紧[ti]叫。

例(48)—(51)可总结如表2所示:

表2 “直V[ti]”和“紧[ti]V”负载重音能力的区别

从“直”无法附载重音可以看出它比“紧”更加具备附缀的性质,“紧”更加接近于修饰性的副词,因为紧附动词的“着”“了”是不能负载重音的,而“经常”“非常”等副词可以附载重音。Heine和Reh认为[21],某个语法单位的语法化程度越深,其更有可能具备下述特点:

①它会失去越多的语义复杂性、功能意义和/或表述价值;

②它会失去越多的语用意义并获得句法意义;

③与它同属一个形态句法范式的成员数量会越少;

④它句法上的可变性越低,也就是说它在小句中的位置会变得越固定;

⑤它在某种语境中的使用会越具强制性,在其他语境中则不合乎语法;

⑥它会越常与其他单位在语义、形态和语音上结合;

⑦它会失去越多的语音实体。

回顾本小节对“直V”和“紧V”的对比,“(一)”体现了特点④,“(二)”体现了特点①,“(三)”体现了特点②,“(四)”体现了特点⑦,可见,作为反复体标记而言,“直”比“紧”的语法化程度更深。

关于“直”和“紧”语法化程度的差异,可以从语音和历史发展两方面予以解释。语法化的一个重要表现是语音的溶蚀(erosion)和语素边界的消失(morpheme boundary loss),并且二者更容易在词末或语素末尾等边界地段发生[22]。虽然作为动前体标记的“直”“紧”都不处于边界地段,但读入声韵的“直”在语音上更接近于发生“溶蚀”后的语法化项:语音溶蚀的具体表现是音长缩短、主元音央化,现代汉语的体标记“了”(le

(52)颖云:“只是紧执定这个文字。”(《乙卯入国奏请》)

(53)某常以为书不难读,只要人紧贴就圣人言语上,平心看他,文义自见。(《朱子语类辑略》)

(54)公子听了,一一的紧记在心。(《儿女英雄传》)

综上,“紧V”在文献中出现的时间远远晚于“直V”且用例较少,语音上“紧”也离“溶蚀”更远,历时和共时两个方面的因素都决定了作为反复体标记而言,“直”比“紧”的语法化程度要深。

四、反复体标记“直”的语法化机制

(一)语义基础

表1中的Ⅰ类动词在铜陵话中的使用频率相较于其他几类都要高,而高频使用是发生语法化的必备条件。“炸溅”是一个瞬时性和矢量性都很突出的动词,属于Ⅰ类动词,“直炸”由反复体发展出了惯常体用法,即发生了再语法化。发生再语法化的不是Ⅱ、Ⅲ类动词而是Ⅰ类,这恰恰说明了后接具备典型瞬时性、矢量性特征的动词是副词“直”语法化的语义基础。

(二)句法环境

英语瞬时动词的反复义通常用进行体形式来表达,如“The water faucet is dripping”可对译铜陵话“水龙头水直滴[ti]”,可见反复体和进行体存在关联——二者均是未完整体的下位范畴,且存在演化关系——反复体>延续体>进行体[3]268。因此,具备完整性的小句中一般不出现“直V”,即使出现了也无法作出反复义解读。比如“直哭了一夜”(3)近代汉语中存在这种“直V”后接结果、时间、处所、趋向等补语成分的用例:哭了一阵又是一阵,直哭到口里突出鲜血来。(《儒林外史》第3回)那热泪直滚出来。(同上 第48回)待他睡了便直哭了一夜。(《红楼梦》第57回)这种句子中的“直”就无法发展成反复体标记,这一方面是受“哭”持续性语义特征的影响,更为重要的是因为时间词“一夜”给小句确立了一个内在的终结点,赋予了小句以完整性,这里的“直哭”表达的是“持续”义而非“反复”义,“直”意为“径直、一直”。甲、乙两式的共同点是“直V”作补语,补语实际上也给所在小句确立了内在终结点。虽然甲、乙两式中的“直V”在共时层面可以作出反复体解读,但我们认为它们并不是反复体标记“直”语法化的初始环境,初始环境应该是丙式这种由“直V”中的V充当小句唯一动词的句式。

(三)语用推理

还以“直哭了一夜”为例,“哭”除了能受“直”修饰外,还能受其他副词修饰(如“只”),即“哭”这样的动词除了以“径直、直接”的方式发生外,还有其他的发生方式。但瞬时动词“滴”“撒”“冒”自身的语义特征决定了它们只能是“径直、直接”地发生,而不能“慢慢地”发生。因此,出现“直+V瞬时”时,副词“直”的“径直、直接”义变得冗余,但去掉“直”后句子不合法,副词“直”由此发生了重新分析,从限定外在方式的副词变成了限定情状内部时间结构的体标记。

五、铜陵周边方言反复体表达概览

据初步调查,铜陵周边无为、合肥、芜湖、淮南等地的江淮官话以及北部吴语常州话(4)常州话不同的一点在于,“直V”后面可以跟给予小句以完整性的趋向补语,如“水直淌下来”。都有“直V”式反复体,只不过各个方言中能进入“直V”中的动词以及“直V”后是否有“[ti]”还存在差异。徽语绩溪尚村话用动词重叠而不用“直V”表反复,如“水滴啊滴[ti]”“水一滴一滴[ti]”;徽语歙县金村话也不用“直V”而用“V了去”,如“水管不曾关紧,水在那搭滴了去”;安庆望江赣语不说“直V”,而用“□[tshn213] [ti] V”。最具启发性的是无为话,它用拉长韵母的变音手段形成形容词“直1[tʂ4]”和反复体标记“直2[tʂː44]”的对立(5)存在个体差异,四位发音人(三女一男)中,男性发音人没有这种变音现象。。将“直1”和“直2”交替放在“把腰坐直1的”“小狗在那块直2跑”等10个负载句中,并用Praat软件对一位发音人的发音时长进行测量,“直1”和“直2”分别得到5次(T1-T5)数据如表3所示:

表3 无为话“直1”和“直2”发音时长对比

“直2”的发音时长明显长于“直1”,用延长发音时长对应反复体是一种语音像似性的体现,陕西商州话的动词完成体变音也附带有韵腹元音的延长[24],无为话的“直2”与此类似。无为话还可以说“直[tʂː44]打”,如“我马上把你直打”意为“我待会把你好好地打一顿”,“直2”对应普通话的程度副词“好好地”,其理据在于反复即是一种程度的加强。

六、余论

(一)[ti]的性质

本研究在“三”中将“直V[ti]”中的“[ti]”看作表确认语气的“的”,将“紧[ti]V”中的“[ti]”为看作状语标记“地”,这是从共时层面着眼的一种解释。“地”(状语标记)、“底(的)”(定语标记)在近代汉语以及现代汉语方言中都存在划然有别的情况(6)如徽语绩溪华阳话的状语标记为[nie](慢慢~行);定语标记为“仂[n]”(我~书)。。唐至南宋,以迄金刻本《刘知远诸宫调》中,除了少数例外,“底”和“地”都是用法有别的:“地”用于谓词性结构,作用是描写;“底”用于体词性结构,作用是区别。元代中叶开始,“底”“地”开始混用为“的”,明代以后这一格局基本稳定[25]。铜陵话“的”“地”同音,均读[ti],因此从逻辑上说,“直V[ti]”中的“[ti]”既有可能如前文所述为“的”,又有可能是“地”。冯春田认为“地”由“境地”义而取其“境况、般样”的义素而转为结构助词,由于含有“境况、般样”的义素,又专用为形容词、副词之后表示情状或样态的助词[26]。“地”在近代汉语中作般样义词尾的用例如:

(52)师云:“冷侵侵地。”(《祖堂集·保福和尚》)

曹山云:“朦朦朣朣地。”(《祖堂集·南泉和尚》)

如《学而》首章,说得乱董董地,觉得他理会这物事不下。(《朱子语类》)

一日三遍家,每日洗刷铇的干干净净地。(《朴通事谚解》)

例(52)引自蒋绍愚、曹广顺[25],例中的“形容词+地”和“直V[ti]”一样均用于小句末,“直V[ti]”也表样貌、状态。因此,考虑历史来源的话,这里的“[ti]”当来源于表“般样”义的词尾“地”,只不过它在共时层面与方言中表确认语气的句尾“的”同音了而已(7)铜陵话的“般样”义词尾也读[ti],如“孬哩不烘[ti]”“兴头骨脑[ti]”“出丑弄怪[ti]”。。

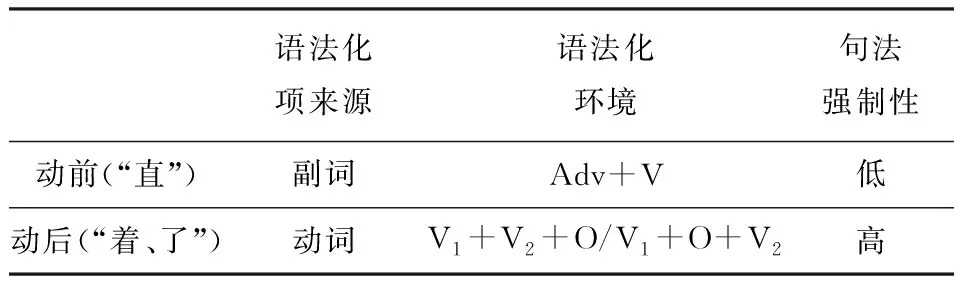

(二)汉语体标记的语序类型

反复体标记“直”位于动词前,与“着”“了”等动后体标记在语法化项来源、语法化环境以及句法强制性上都存在差异。“直”源于状中结构中的形容词,“着”“了”则来源于小句中的第二个动词。相较于已经完全不能作光杆动词用的“着”“了”,“直”的词汇意义还比较实在,其形容词用法与体标记用法在共时平面并存。此外,动后体标记一般无法省略,如“我吃*(过/了)晚饭再去找你”;但“厨房水直滴[ti]”也可以说成“厨房水在那一直滴着呢”之类,动前体标记的句法强制性小于动后体标记,可将动前体标记和动后体标记的区别总结如表4所示:

表4 动前体标记与动后体标记的区别

事实上,不少学者都或直接或间接地提出过汉语存在动前体标记的观点。王士元曾将“他有买书”之类句子中的“有”作为体标记与动后体标记“了”进行对比[27];袁家骅等也指出,“总的看来,闽南话的‘体’,基本上没有采用‘动词+词尾’这个形式,而是用动词前加状语或动词后加补语的方式表示”[28];刘丹青讨论过“在动词之前充当体标记的前后置复合词”[13]198;张定使用了“前置的反复/持续体标记”这一说法[7]343;魏培泉认为上古汉语与现代汉语的时体标记有不同的语序类型——“上古汉语的时体副词在语序上一律位于动词前,现代汉语的时体表达兼用副词和动词后的助词”[29]。可见,汉语的体标记与附置词一样兼有动前和动后两种语序,并且本文认为,动前体标记的存在是现代汉语“VO—OV混合型语序”[30]的又一体现。吴福祥认为汉语的完成体和进行体是语法化程度较低的语法范畴[31],不妨进一步说,汉语的反复体是比进行体、完成体等语法化程度更低的体范畴,但也不可忽视反复体在一些方言中正朝着语法化程度更高的体发展。