拼音字母o的读音及相关问题

凌锋

摘 要 通过文献梳理和实验研究,文章认为拼音字母o的读音应该是[?]。而有些人认为o读“欧”,这是受到了英语字母读法的影响;认为读“窝”是受到唇音声母后形式为单韵母o的实际读音影响。单韵母o在普通话中不能稳定存在。汉语拼音中唇音与o直接拼合的音节其韵母并非是开口呼的o,而是uo省写了u韵头,属于合口呼。其中的u非但不是唇音声母与o的过渡,而且有向韵腹发展的傾向。这种看似不尽合理的拼写形式,有其历史原因,也是拼音设计省略原则的结果。

关键词 韵母o 拼音 读音 唇音

一、 问题的缘起

拼音字母o怎么读。这个问题看似没什么好争论的。因为《汉语拼音方案》(1958,以下简称《拼音方案》)在字母表和韵母表中都有明确的注音。尤其在韵母表中,每个韵母都同时有注音符号和汉字标注读音。o的标音是“ㄛ喔”。在韵母表中与o同行的还有一个uo,注音为“ㄨㄛ窝”,再往下的第5行,则有ou,注音为“ㄡ欧”。所以根据韵母表的标注,我们可以清楚地看到韵母o的读音既不是“欧”也不是“窝”,而是“喔”。反过来讲,如果o读了“欧”或者“窝”,那么韵母ou或者uo的读音就成问

题了。

但是就在2021年11月20日微信公众号“首都教育”发了一篇《拼音“o”读“欧”还是“窝”?》的文章,认为o应该读“欧”,引发了网络上热烈的讨论。没多久,《光明日报》刊发了一篇孟蓬生老师(2022)的文章《韵母“o”应该怎么读?》,指出o读“欧”是错误的,应该读“窝”。这下引得一些专业学术群也讨论起这个话题。虽然主流意见都是:o既不读“欧”也不读“窝”,而应该读“喔”。但值得思考的是,为什么这么一个不成问题的读音倒是成了问题,还会引发这么广泛的传播和讨论;《拼音方案》的设计者们都是语言学大家,为什么设计出来的方案还会引起这样的争议。

检索前人文献,其实涉及普通话韵母o,乃至专门以o为题的研究并不鲜见。比如有从实验语音学角度具体讨论o的音质(石锋 2002;王萍 2009;刘思维等2018),有从音系分析角度讨论o的地位问题(王理嘉 1983),有从教学角度讨论的(王理嘉 2005;石锋 2007),有从历史来源讨论的(高晓虹,刘淑学 2008),还有综合了几个角度来讨论这个问题的(陈宏 2008等)。

应该说这些论文把o涉及的一些主要问题都已经讨论到了。但是前贤的论述各有侧重,似乎都不够全面,还不能完全解释为什么至今还有人认为o该读“欧”或者“窝”,也没有解释清楚《拼音方案》的这个设计是否是个失误。因此我们认为这个问题值得进一步讨论。

我们认为关于o的读音可以拆解成这么几个问题:首先,o的读音到底指的什么意思;其次,o在现在的普通话中的语音实质如何;其三,今天o韵母的这些字在历史上的音韵特点是否影响了方案的设计;最后,《拼音方案》的设计者们是如何调和音位分析和字母o的使用的。

二、 “o的读音是什么”是问的什么?

这个问题表面看很简单,实际上它包含了两个问题。(孟蓬生 2022)一个是作为字母的o的读音是什么,另一个是作为韵母的o读什么(这里暂且不讨论诸如ou、ɑo、onɡ等形式上包含字母o的韵母)。

字母读音问题往往是一个容易被忽略的问题。其实但凡使用拉丁字母书写的语言,在陈述某个词怎么拼写的时候总是一个一个字母读,而字母音与该字母在词中的实际读音并不总是一样。之所以有人认为o应该读成“欧”很可能是因循英文字母的读法。因为在英文中,字母o正是读成“欧”。

实际上《拼音方案》对拉丁字母的读音也是有规定的,就列在《拼音方案》的第一张表“字母表”中。该表看起来不过是个拉丁字母表,其实它规定了字母的排序和读音。(周有光 1979)《拼音方案》的制定者在设计的时候参考了拉丁字母在西方语言中的读音,也给每个字母都设计了拼音字母读音(字母名称)。[1]比如前三个字母依次为ABC,分别的读音是ㄚ[?]、ㄅㄝ[p?]、ㄘㄝ[ts??]。也就是说比如cɑ这样的音节,根据设计者的原意,它的拼写应该是[ts??,?],而并非是很多人说的[ts??,?]或者[si:,ei]。这就跟英语单词bit的拼写会陈述为[bi:,ai,ti:]而不是[b?,?,t?]一样。后面那种读法其实是拼读,而非字母音。在《拼音方案》中,拼读法的念法则体现在字母表之后的声母表和韵母表中。如声母表中n后面有“ㄋ讷”的标注,这就是用注音符号和汉字同时标注了声母n的拼读音。不过严格来讲,声母表的注音和韵母表的注音还略有不同。在声母表中,注音符号和汉字实际标的音并不完全一样,前者为纯粹辅音[n],[2]后者则要带一个元音读成[n?],很多教科书用本音和呼读音来命名这两种读法。而在韵母表中ɑ的拼读音是“ㄚ啊”,即[?],因为它本身就是元音,没有本音和呼读音的区别。总体来说,汉语拼音字母读音的设计是尽量与多数西方语言一致。(可参看周有光 1979)只是恰好英语的字母读音与多数西方语言差别较大,而现在大家比较熟悉的外语主要是英语,所以对拼音字母的读音反而觉得陌生了。虽然有像马庆株(2018)等学者呼吁要继续推广字母读音。但对大部分人来说,了解字母名称并没有太大用处,一般常用呼读音乃至英文字母读音来代替拼音的字母读音。

不过o的问题比较简单,因为字母o的名称和韵母o的本音和呼读音是一样的,在字母表和韵母表里都标注为“ㄛ喔”。

所以,接下来要解决的问题就是“ㄛ喔”的读音是什么。很不巧的是,“喔”是个拟声词或叹词。拟声词、叹词、语气词(三类词语音性质接近,后文均以“拟声词”来代表这三类)的读音在一个语言的语音系统中往往属于所谓的“边缘音”(王洪君 1999)。而边缘音一般是不被列入基础音系中的。

如以《现代汉语词典》第7版为例,正文中还有hmㄏㄇ、hngㄏ兀、loㄌㄛ、mㄇ、

nㄋ、ng兀、yoㄧㄛ等音节。虽然从结构来说,这里出现了m、n、ng和io这些没有列入韵母表中的韵母。很显然,语言学家都不认为普通话基础音系中有m、n、nɡ、io这类韵母,其原因是这些韵母只出现在拟声词、叹词或者语气词里,只能算边缘音。

因为边缘音音色往往不稳定,故而常有多种不同读法。比如仅在《现代汉语词典》第7版中,叹词“欸”的读音不考虑声调就有两读,加上声调和又音就有多达十种念法。更何况在实际语言中,可能不同发音人,乃至同一发音人多次发音之间都有差异。所以像拟声词这类词的音节往往超出一般的音系系统。如果把边缘音节也计入音系,只能把音系的结构给搞乱。(王洪君 1999)

《拼音方案》韻母表的编排就是为了体现普通话音系,按照四呼格局来排列韵母的。第一列为开口呼,后面三列就是在开口呼基础上分别加上i、u、ü的韵头,构成剩下三呼。正是因为边缘音不适于放入基本音系,所以即便国语罗马字方案的韵母表中还保留了“ioㄧㄛ”,《拼音方案》的韵母表还是把io这个边缘韵母移除了。

但是《拼音方案》选注音例字的时候,却没有很好地回避拟声词问题。[3]o还是用了拟声词“喔”来标音。不过,这个注音字也不是《拼音方案》制定者们选定的,而是从国语罗马字韵母表那儿继承来的。在《国音字母单张》[1931,转引自黎锦熙(1934)]中,ㄛ的注音字为“痾(宁)”,表示读音为南京话中的“痾”[4]。因为这个例字用了方言字音,用来表示国语的韵母音不太妥当,据我们掌握的材料,最迟在《国语词典》(1936)中这个音的注音字就改成了“喔”。但这样修改仍未真正解决问题,因为不但“喔”本身音色不稳定,即便它在字典的标音也有两读,既有oㄛ,也有wo(uo)ㄨㄛ。所以“喔”到底怎么读,对读者来说仍然是个困扰的问题。

由于拟声词不能很好地用来说明o的音值,我们只能通过间接途径来确认。首先,从最初国语罗马字中的注音来看,既然是“痾(宁)”,那么我们只要查一下老派南京话中“痾”的读音即可。可惜这个字并非常用字,没办法直接查到。不过“痾”是个多音字,其中零声母的读音跟“屙”相同。鉴于读音例字如果不是零声母会专门说明,所以用“屙”应该也可以。在《南京方言词典》(刘丹青 1995)中,我们查到“屙”的读音为[o31]。其次,也可以通过定义本身来倒推,因为韵母o被定义成单韵母,其对应的合口呼是uo,只要把uo前面的u的部分去掉,剩下没有动程的部分就是o的读音。据一般描写,uo的读音是[uo],便可推知o读音必然是[o]。

分析至此,问题似乎已经解决了,但还是差了一点点,因为无论是南京方言的描写,还是普通话uo的描写,都是一种音位化的描写,与实际音值不一定完全一样。而音系中的单韵母与语音学中的单元音并不能完全划上等号。比如《拼音方案》中单韵母e就是个例子。虽然很多书都描写成[?],但是早在二十世纪初高本汉的描写中就已指出,这实际上是个有动程的元音(参见艾溢芳 2016)。这在以后的很多实验中也得到了证实(如Howie 1976;石锋等 2007)。

综上所述,从音系角度来说,韵母o的读音应该是[o]。而要了解o的确切读音,就需要进一步依靠实验手段了。

三、 从实验角度看o的读音

由于在普通话中找不到韵母为o的零声母音节,要了解o实际读音到底是什么,我们只能退而求其次,寻找不是拟声词的单韵母o的非零声母音节来进行实验。好在还有一种情况,o与唇音声母拼合时,在《拼音方案》拼写形式上也能以单韵母存在,比如bo。

然而可惜的是,这类音节恰恰带来了更多问题。因为bo如果直接读成[po],总让人觉得不够自然。而要念得更地道,比如按王理嘉(2005)的说明,就要在声韵之间要加“一个过渡的u”。陈宏(2008)则认为唇音声母本身就带有圆唇色彩。o读成“窝”拼读反而更自然了,这大概就是为什么有些人认为o的正确读法是“窝”的原因了。

所以要搞清楚o的音值,虽然需要依靠“唇音+o”的音节,但更要搞清楚,比如bo的声韵过渡之间是不是有u的存在。如果确实存在,那么跟其他uo在声学上是否有相似的表现。

吴宗济等(1989)的实验证实了在唇音后的o是有动程的。刘思维等(2018)的实验进一步证明o和uo的开始阶段和结束阶段分别都很接近,所以他们认为o和uo可以采用相同的描写,实际音值是[u?]。

我们认可刘思维等(2018)的实验设计和音值描写,但是从证据来说,我们认为仅靠起始和结束两部分彼此接近还不足以证明唇音后o和uo是相同的。因为两者完全有可能时间结构不同。按罗杰瑞(1995)的说法,唇音有一个微弱的u的过渡。换而言之,u的特征本身就包含在唇音声母中。这个说法其实可以有两种解读。一种是唇辅音后接圆唇后元音,就会天然包含u的特征,这是世界语言的普遍特征。比如舌面前辅音本身就包含i的发音特征,[5]舌尖前辅音天然包含?的特征,所以唇辅音天然有u的特征是完全有可能的。另一种可能是唇辅音包含u特征可能只是汉语普通话的特征,就好像舌叶后龈擦音并不必然是圆唇的,但是英语的[? ?]却是默认有圆唇特征的。

只要以上任意一种可能成立,那么很有可能唇音后的o和uo虽然两端相似,但是o在类似[u]的共振峰结构出现之后,就直接向[o]的共振峰结构过渡,而uo前端[u]的共振峰结构可以持续稳定一段时间,然后才开始向[o]的结构过渡。因此只有共振峰的数据还不够,还需要证明普通话唇音声母后的o,在时间结构上与韵母wo是否接近。只有时间结构差不多,才能证明唇音后的o其实就是uo。

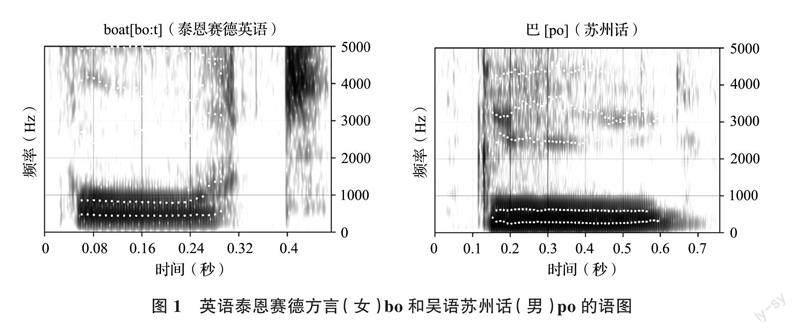

我们先看唇辅音是否天然就包含u的特征。这个可以通过一些存在唇辅音与o拼合的音节的语言或者方言来观察。如果唇辅音中就包含了u的音色,那么元音开始位置的共振峰数据必然与元音稳定段的共振峰有明显差异。因此,我们比较了英语泰恩赛德(Tyneside)方言的“boat[bo:t]”(Watt等2003)和苏州话的“巴[po]”,如图1所示:[6]

我们可以看到英语和苏州话的这两个o,共振峰从开始到整个主体段始终没有特别明显的变化。这说明这两个元音的音质很稳定,与唇辅音过渡的位置也没有u的音色出现。而普通话的bo却可以发现有明显的动程。所以,这样的语音事实就说明唇化作用虽然大多与圆唇有密切关系,但是唇辅音并不是必然有u的成分。或者说唇辅音有u特征不是语言普遍特征。接下来,我们需要解决普通话唇音声母后的u到底是声母特征还是韵母特征的问题。

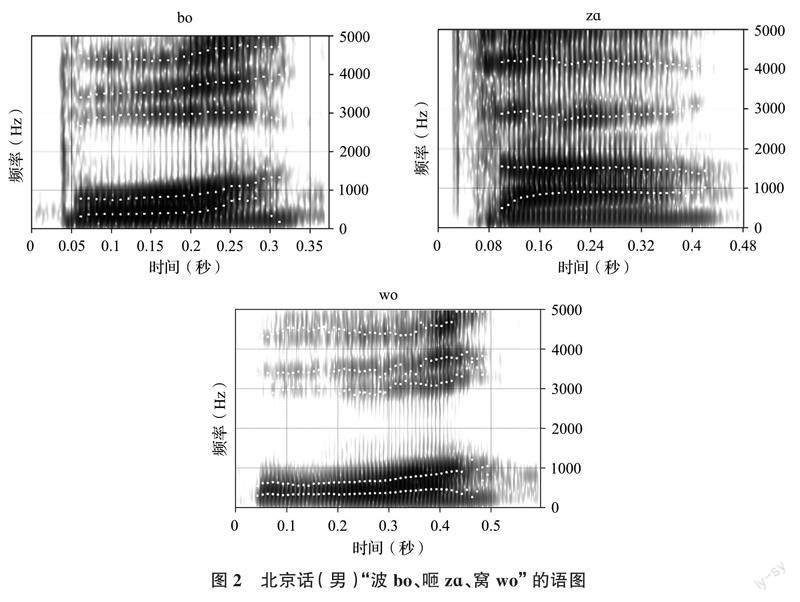

理论上来说,除非声韵是同部位的,否则从声母辅音到元音在共振峰结构上都会看到一个弯头作为过渡。比如zɑ[tsa],z中间天然包含了[?]的特征。作为对比,我们比较了十位普通话发音人的bo和zɑ的韵母部分的共振峰。结果表明,za这样的音节,共振峰开端就是一个过渡段,平均约40.7毫秒(占韵母总时长的14.6%)后,开始进入比较稳定的状态(即进入ɑ的主体部分)。而bo则不同,共振峰出现之后没有马上过渡向o,而是大概有平均109.2毫秒(占韵母总时长的29.7%)的稳定段,此后有平均122.4毫秒(占韵母总时长33.3%)的过渡段,然后才向o过渡。而wo的共振峰轨迹开头同样有平均137.5毫秒(占韵母总时长的30.6%)的稳定段,此后有平均164.0毫秒(占韵母总时长36.5%)的过渡段。两者数据非常接近。因此,bo过渡段前面的这个稳定段只能解释为存在一个u的音段。[7]换言之,u不仅仅是声母的特征。而zɑ则不同,比如图2中zɑ的语图显示共振峰起始处前两个共振峰分别为F1=400.9Hz、F2=1602.5Hz[男子[?]的前两个共振峰分别大约是371Hz、1360Hz,参见吴宗济等(1989)],开端固然体现出了[?]的特征,但是它并没有稳定段。所以zɑ没有介音存在,而bo是有介音u存在的。甚至从时间比例来说,这个u正在向主元音方向发展,尤其图2这位男发音人的两个例子,u稳定段的长度已经超过整个韵母段的一半,远远大于名义韵腹o稳定段的长度。这一点与前人认为的u只是个微弱过渡音是不同的。不过由于缺乏以前的录音资料,我们无法确认这种情况是一向如此,还是新出现的变化。

总之,我们的研究进一步证实了唇音声母后面的o确实就是复元音,而非声母带来的特征。把o读成uo虽更有利于学习拼读唇音+o的音节,但也因此会让人误以为o的读音就是“窝”。要单独读o只能靠wo[u?]去掉[u],读后半部分的办法。

四、 韵母o的历史溯源与音韵特征

不过以上只是当代语音实验的结果。毕竟《拼音方案》的制定距今已经60多年了,我们并不能简单地用今天的语音事实来轻易评价前人的工作,同时还需要了解前贤在《拼音方案》制定时到底还受到了哪些因素的影响。

梳理前人已有的研究成果,大家都发现《拼音方案》制定者们其实是非常清楚唇音声母与o搭配时,中间有一个u的。(陈宏 2008;刘思维等 2018;孟蓬生 2022)周有光(1979)明确指出:“ㄅㄨㄛ、ㄆㄨㄛ、ㄇㄨㄛ、ㄈㄨㄛ(buo,puo,muo,fuo)省作ㄅㄛ、ㄆㄛ、ㄇㄛ、ㄈㄛ(bo,po,mo,fo)。”王力(1985)则说“此部唇音字,一向属于合口呼。‘波婆磨等字……今《拼音方案》写作bo,po,mo只是为了简便,实际的读音应是[puo,p‘uo,muo]”。甚至设计国语罗马字的赵元任(1980)也提道:“北方‘白……ㄅㄛ念[puo]。”

这样基本可以确定,在《拼音方案》制定时,至少o的语音情况与现在没有明显区别。而唇音后的u并非语音上不存在,而是在书写时被省略掉了。省略字母实际上在《拼音方案》中是一个重要设计原则。比如iou和uei在非零声母时都省略了中间的韵腹字母,变成了iu和ui。所以唇音声母后面省略了u也不能说很不正常。不同之处在于,《拼音方案》大多省略的是韵腹,而这类音节省略的不是韵腹。而且其他需要省略处理的韵母在韵母表后的注释中均有说明,唯独唇音后的u这个省略没有明确说明。只有经过梳理文献才能了解到是做了这样的处理。显然,设计者认为这种省略是不言自明,无需专门注释的。

那么,为什么这种省略对于他们而言是不言自明的呢?显然,用唇辅音到o自然有u的语音过渡来解释并不合理,这一点在我们前面的实验部分已经证明了。我们猜测原因很可能与设计者们的音韵学背景有关。

在音韵学中,“唇音不分开合”是一个大家熟知的现象。简单来说就是唇音声母音节是没有开合对立的。当然,没有开合对立,并不意味着唇音声母音节无所谓开口合口。比如在很多学者(比如高本汉、王力等[8])的中古拟音中,“攀”为“普班切”,拟音多为[p?an*];而“潘”为“普官切”,拟音多为[p?uɑn*]。前者为开口字,后者为合口字,它们除了介音不同,主元音也不相同。

具体到今天的o韵,其舒声唇音字来源都是中古的果摄合口字,(王力 1985)换言之,它们是有u介音的。后来随着语音演变,又有很多开口或者合口的入声字也并入这个韵,同时有个重要的变化,合口呼唇音声母字大多变成了对应的开口呼。(王力 1985)所以在十九世纪,唇音声母一度都是直接和o相拼的,这一点我们可以从威妥玛等一些外国人当时的记音材料里看到。(石汝杰 2020)威妥玛的记音一般认为比较接近严式记音(张卫东 1998),而且在他自己的母语中唇音是可以直接和o拼的。他记录的北京话o和uo有对立,而唇音字统统只拼单韵母o。(高晓虹等 2008;陈宏 2008)所以,唇音声母直接与o相拼在北京话中一度是常见的现象。而到了高本汉记录的二十世纪初的北京话,今天归入到?里的o韵母字在当时已经归入了?,今天归入到uo的o韵母字还没完成这个归并。(艾溢芳 2016)

可以想见,从十九世纪到二十世纪初,唇音直接拼o,o和uo有对立,这样的特征在当时很多知识阶层的口音中还是保留着的。大概也正是因为这个缘故,当时设计的很多记音系统,唇音都是没有u介音的,甚至还有不区分o和e的,这一点在早期注音字母中都还有体现。老国音规范里也仍然保留了这样的特点。(可参见1921年的《校改国音字典》)

只有到了新国音规范确立的时候,这种口音才基本退出口语,唇音后面的o也确定增生了一个u[见《国语字典》,转引自刘思维等(2018)]。但是唇音无合口呼音节,拼uo省略u这个写法依然保留在国语罗马字拼写法里。我们猜测这样处理可能不仅是为了继承传统的拼写法,唇音声母+o的音节不加u,还有一个附带的音韵上的好处。中古的唇音不分开合只是没有对立,但是反切的下字还是有开合差别的。到了现代普通話不考虑o的情况,凡上字唇音声母下字为合口的,拼的结果是除了单韵母u之外,其他都要去掉u介音改成对应的开口韵母。一条简单规则“唇音只能拼单韵母u,不能拼合口呼复合韵母”就可以说明这种历时变化和共时声韵配合关系了。如果o处理成单韵母,这条规则就继续可以使用了。而如果处理成uo,前述规则就要复杂化,变成“唇音只能拼单韵母u和复合韵母uo,不能拼其他合口呼复合韵母”。这样的规则显然累赘还不易解释。加之尽量省略字母也是《拼音方案》制定的一个考虑因素,于是就继承了注音字母的传统(周有光 1998),继续保留唇音声母后直接跟o的

拼法。

从历史发展看,ie和üe一般不能和?、o押韵,我们暂且不论,而?和o的关系是纠缠不清的。如前所述,它们本来只有一类,随着入声消失、权威方言周边方言影响等多重因素,到十九世纪时,o和e已经出现了对立。从音位角度来说,自然是两个音位了。但是很多字其实是同时有o和?异读的,很多说话人自己也会混淆。(张卫东 1998;高晓虹,刘淑学 2008)也就是说,在很多人的心目中,一定程度上两个元音有点像自由变体的关系。到注音字母设计的时候,先是只设计了一个字母ㄛ来同时代表两类音,1920年时又在ㄛ上加了个点,演变成了一个新符号ㄜ来单独表示?。(黎锦熙 1934/2011)这其实就是不同口音互相竞争的一个表现。这种非稳态自然不能长久,所以到新国音时代,两个元音就基本完成了分化,呈现出今天这样音质不同,但又互补的格局。不过有意思的是,我们也发现两者正有趋同的变化。比如实验结果表明不同声母(包括唇音声母)后的uo,实际u的时长较长,o却不是很像主元音,在部分发音人口中有向流音方向发展的趋势(如图2)。凑巧的是,?其实也不是个真正的单元音。我们测量了它的时间结构,同样也是前面部分很长。这很可能是一个系统内部逐渐调整的

结果。

五、 音位和韵母系统分析对单韵母o设置的影响

通过上文的分析,我们已经可以明确,不考虑拟声词,那么单韵母o在《拼音方案》设计的那个时代就已经不存在了。不过作为单韵母o是否存在和作为元音音位o是否存在这是两个有联系但不同的问题。音位o是否存在,并不取决于它是否可以以单韵母形式出現。正如赵元任先生(1934/2002)在《音位标音的多能性》中指出的,只要不违背对立原则,并没有确定答案,就要看根据需求怎么分析了。《拼音方案》本质上也是一种音系描写方案,所以必须得了解设计者到底考虑了什么因素才能了解方案为什么会呈现出如今这样的面貌。

下面我们尝试从方案设计者的角度来考虑这个问题。如果不考虑过于激进、甚至抛弃音位概念的音系分析,只从比较传统音位分析的角度来讨论这个问题,中元音可以有

1个音位、2个音位、3个音位等不同的处理方案。[可参看王理嘉(1983)]

但是《拼音方案》其实并没有明确认定存在几个元音音位。就中元音而言,从形式上应该是有e和o两个音位。但是在说明文字中又指出“韵母ㄝ单用的时候写成ê”。这就又意味着,《拼音方案》实际上是认为存在e、o和ê(或者用IPA描写是/? o ?/)三个中元音音位的。

这在一定程度上是受到了传统音韵分析和注音符号设计影响的结果。在注音符号中,一开始只有ㄛ和ㄝ两个。这一点跟十三辙分坡梭、乜斜两辙是一致的。但是大家普遍觉得[o]和[?]不区分容易出现混乱,于是就造了一个新符号ㄜ。这样ㄛ、ㄜ和ㄝ就对应了中华新韵十八韵中的二波、三歌和四皆。但是拼音设计又受到了拉丁字母本身的限制,只有五个元音字母可用。ㄛ天然就对应了o,但是ㄜ、ㄝ却只有一个e可用。所以设计者只能用一种模糊的方式处理这个问题。一方面同时用了e和ê两个符号,另一方面ê在使用时可以省略上面的附加符号。

接下来的问题出在了韵母表的排列上。因为韵母表的排列原则是四列按开齐合撮排列,后三列都是第一列开口呼加一个韵头,这一定程度上也可以理解成后三列是从第一列派生出来的。观察韵母表,我们发现有两个很有意思的处理。一个是er这个韵母没有列在表格中,另一个是把合口呼的onɡ和撮口呼的ionɡ分别排在开口呼和齐齿呼的位置。根据这两个情况,我们认为设计者为了突出韵母的系统性,大概还有两个没有明说的考虑因素:一个是每行四呼至少不能只有一个,否则无法体现四呼相配(这可能就是er从韵母表移出,放到了表后说明部分的原因);另一个是表格排列主要依据字母书写形式,而非语音本身,由于形式上onɡ和ionɡ正是开口和齐齿,所以要单列

一行。

反观零韵尾的中元音韵母的处理。如果把e[?]和ê[?]分成两行,造成的结果就是e只有开口呼,不能体现四呼相配;ê虽然有了齐撮,却没有开口呼,除非用拟声词来填充。而把开口的e和齐撮的iê、üê放在一行,后面两个韵母的韵腹书写时省略上面的附加符,形式上就是e、ie和üe,非常整齐。这样的话,这一行只缺一个合口呼,本来填入uo正好,也正合很多学者主张只有一个中元音音位的观点,但是这样处理又无法满足形式整齐的要求。而如果uo单列一行,那这一行就只有一个韵母,而且还不是开口呼。所以我们猜测,为了追求形式上的完整,加上本来o在方案中已经处理成独立音位,拟声词“喔”又勉强可以当作零声母单韵母o的音节,唇音声母后形式上也是单韵母o。综合这几方面因素,设置开口呼o韵母也就顺理成章了。

但是这样处理的结果,也就留下了o到底该如何读的难题。周有光(1998)指出:“《拼音方案》不是没有缺点的,但是改掉一个缺点往往会产生另一个缺点。缺点和优点是共生的。只能两利相权取其重,两弊相权取其轻。”设计一种注音系统,当需要考虑很多因素的时候,最优方案就无法存在,最终形成的只会是权衡各方面因素后的妥协

方案。

六、 结论

通过以上分析,我们认为可以得出如下几个结论:(1) 认为o读“欧”是受到英语字母读法的影响,认为读“窝”是受到唇音声母后形式为单韵母o的实际读音影响;(2) 单韵母o在普通话中不能稳定存在,属于边缘音,而元音音位/o/可以存在,但不能以单韵母形式出现,读音为[?];(3) 唇音声母并不天然有u的特征,它后面的o其实跟其他声母后面的uo在语音上没有区别,而且u有向主元音发展的倾向;(4) 汉语拼音唇音与o拼合的音节都省略了u韵头,这类音节应该属于合口呼,应该在韵母表说明部分澄清;(5) 唇音直接与o拼合这样看似不尽合理的形式,有其历史原因,也是拼音设计省略原则的结果。

为了教学方便,我们可以将o念成uo,但是这毕竟是权宜之计,容易引发误会。所以我们建议,o还是应该读“喔[?]”,可以说明唇音声母与o拼的音节是省略了介音u。教学时,可以当作整体认读音节处理。

附 注

[1] 这其实是继承了国语罗马字的传统。国语罗马字方案也给每个字母设计了读音(参见陆衣言 1930)。《拼音方案》在此基础上做了一定程度的修改。

[2] 这一点可以从字母表的注音得到验证,如字母n的注音是ㄋㄝ[n?] 。

[3] 另外还有一个韵母eiㄟ的注音是“欸”,也用了拟声词。其实注音可以参照“ongㄨㄥ(轰的韵母)”,写成“黑的韵母”可能更好。

[4] 这一点也可以说明,在当时北京话中就找不到非拟声词的音节可以读成零声母的单

韵母o。

[5] 所以汉语舌面前声母后的i介音是否存在是有争议的。比如“家”,国内一般描写成[t?ia] ,但是国外学者往往描写成[t?a] (如Ladefoged & Maddieson 1996)。

[6] 英语录音取自国际语音学会官方IPA示例文件。苏州话、普通话录音来自笔者田野调查。

[7] 有部分发音人的bo比较接近[po?] ,而非[puo] 。

[8] 中古拟音均查询自“复旦大学东亚语言数据中心”主页。

参考文献

1. 艾溢芳.高本汉《北京话语音读本》整理与研究.北京:北京大学出版社,2016.

2. 陈宏.汉语拼音方案中o的拼合与音值.语言教学与研究,2008(6).

3. 高曉虹,刘淑学.北京话韵母o uo e ie ye溯源.语言教学与研究,2008(1).

4. 教育部读音统一会.校改国音字典.北京:商务印书馆,1921.

5. 黎锦熙.国语运动史纲.北京:商务印书馆,1934/2011.

6. 刘丹青.南京方言词典.江苏:江苏教育出版社,1995.

7. 刘思维,王韫佳,于梦晓,等.普通话阴声韵中/o/和/e/音值的实验研究.中国语言学,2018(8).

8. 陆衣言.国语罗马字使用法.上海:中华书局,1930.

9. 罗杰瑞.汉语概说.北京:语文出版社,1995.

10. 马庆株.《汉语拼音方案》研制历程及当代发展——兼谈普通话的推广,语文建设,2018(19).

11. 孟蓬生.韵母“o”应该怎么读?.光明日报,2022-01-09.

12. 石锋.普通话元音的再分析.世界汉语教学,2002(4).

13. 石锋.汉语语音教学笔记.南开语言学刊,2007(1).

14. 石汝杰.近代汉语音系中的/e/韵母及相关问题.文学·言语学论集,2020(2).

15. 王洪君.汉语非线性音系学.北京:北京大学出版社,1999.

16. 王理嘉.北京话的中元音音位.语文研究,1983(1).

17. 王理嘉.《汉语拼音方案》与世界汉语语音教学.世界汉语教学,2005(2).

18. 王力.汉语语音史.北京:中国社会科学出版社,1985.

19. 王萍.北京话声调和元音的实验统计与分析.天津:南开大学出版社,2009.

20. 吴宗济,林茂灿.实验语音学概要.北京:高等教育出版社,1989.

21. 张卫东.威妥玛氏《语言自迩集》所记的北京音系.北京大学学报,1998(4).

22. 赵元任.音位标音法的多能性.“国立中央研究院”历史语言研究所集刊第4本第4分,1934.译文载赵元任.赵元任语言学论文集.叶蜚声译.北京:中国社会科学出版社,1985.

23. 赵元任.语言问题.北京:商务印书馆,1980.

24. 中国大词典编纂处.国语词典.北京:商务印书馆,1936.

25. 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编.现代汉语词典(第7版).北京:商务印书馆,2016.

26. 中国文字改革委员会汉语拼音方案委员会制定.汉语拼音方案.1958.

27. 周有光.中国拼音文字研究.上海:东方书店,1952.

28. 周有光.汉字改革概论(第三版).北京:文字改革出版社,1979.

29. 周有光.汉语拼音方案的制订过程.语文建设,1998(4).

30. Howie J M. Acoustical Studies of Mandarin Vowels and Tones, Cambridge:Cambridge University Press,1976.

31. Ladefoged P, Maddieson I. The Sounds of the World's Languages:Oxford:Blackwell,1996.

32. Watt D, Allen W. Tyneside English. Journal of the International Phonetic Association,2003(2):267-271.

(华东师范大学国际汉语文化学院 上海 200052)

(责任编辑 刘 博)

* 本研究得到国家社会科学基金重大项目“吴语语料库建设和吴语比较研究”(项目编号20&ZD301)资助。本文的一些想法受到朱晓农、石锋、石汝杰、王韫佳等老师及“语音研究”讨论群中一些群友讨论的启发。