朱复戡重书秦刻石研究

□ 王 璨

中国古代著名的碑刻,因原石毁佚,后人根据拓本重刻、翻刻者众多,秦始皇东巡七刻石,仅存琅琊台、泰山残石,《峄山》《碣石》《会稽》等久已不存,宋元人以辗转临摹之本重刻成碑,虽有“优孟衣冠之诮”(叶昌炽语),还是为后人一窥秦篆神韵提供了些许依凭,有幸的是,《史记》将其中六块刻石的铭文较为完整地记录下来。朱复戡先生初到泰山之时,即着手依据安国本和《史记》补齐重书《泰山刻石》全文,后来因机缘使然,重写《峄山刻石》,继而产生重书秦七刻石这一前无古人的宏愿,虽然未能完成,也为我们留下了珍贵的艺术瑰宝,值得重视和研究。

朱复戡早年以《石鼓文》打下根基,又谙熟《说文》,孜孜一生研习大小篆,他的两位恩师吴昌硕和张美翊都给予他重要影响。张美翊(1856-1924)在致青年朱复戡的课徒书札中说:“百行贤友:前展复函,详哉言之。所论篆法极是。鄙意《石鼓》而外,再缩摹李斯峄山、会稽(皆有之,可寄上)碣石(双钩在贤处,极难得)刻石,泰山二十九字,李少温《城隍庙碑》《拪三坟记》(皆有之)诸篆,好在字数不多,惟《三坟》稍长耳。冬间再写《说文》九千数百字一部,可以横绝古今,岂特争霸海上而已!……”①1922年秋,朱复戡完成缩摹石鼓文,1923年春,朱复戡刻“十鼓只载数骆驼”印,以印款摹刻石鼓文,这封信约写于1922年至1924年之间。张美翊信中建议朱复戡用同样方法再缩摹《峄山刻石》《会稽刻石》《碣石颂》《泰山刻石二十九字本》等四种秦刻石篆书,这封书札提到了当时常见的秦刻石拓本,可以了解朱复戡青年时代收集与临写秦刻石碑帖的一些情况,对于研究其半个多世纪以后所作的重书秦刻石工程,有重要的文献价值。书札里提到的三种后世翻刻本,是朱复戡补写和重书的重要参考。

朱复戡重书的四种秦刻石,除《峄山刻石》以外,皆以《史记》所载文本为依托,以传世拓本来修正史记原文,文字构形上首先参照《泰山刻石》165字本,其次参考秦权量诏版,部分选用《峄山刻石》《会稽刻石》《碣石颂》等翻刻本,并广泛参考《说文解字》《诅楚文》《石鼓文》和秦汉印等资料。下面,我们分别对朱复戡重书四种秦刻石的六件作品从文本选择、文字构形和书法风格等方面进行分析。

书《泰山刻石》两种

张美翊在书札中提到“泰山二十九字”,有多种拓本及翻刻本流传,是当时常见的《泰山刻石》拓本。朱复戡当面请教过的方若在《校碑随笔》中说“据明拓本,此刻石已只存四行二十九字”,②是书于民国十二年(1923)出版。启功《秦泰山刻石残字跋》曰:“阮元、崇实俱以‘泰华双碑’颜其馆,李文田以‘泰华’名其楼,高邕以‘泰山残石’名其楼,皆指此二十九字也。”③民国七年(1918),有正书局出版《泰山秦篆二十九字南宋精拓本》,民国十年(1921),上海艺苑真赏社出版《秦泰山刻石—北宋搨五十三字本》,也出版过“金石单片十种”之一《秦泰山二十九字》,民国八年(1919),真赏社还出版过安国旧藏五十二字本④。明人安国(桂坡)所藏宋拓《泰山刻石》165字本,民国艺苑真赏社出版,1934年,容庚在《古石刻零拾》中说:“原石久佚,今艺苑真赏社影印明安国藏翻本甚佳,乃下原石一等者。”1957年,商承祚《石刻篆文编》序言也认为是宋人摹刻。

1962年,朱复戡以明人安国藏165字本为底本,又根据《史记·秦始皇本纪》所录全文,将缺字逐一查考,重书全文二百二十二字(含合文一),册页装,大篆题耑“泰山石刻全文”,正文19页,56行,行4字,后跋1页(后文简称“壬寅本”)。北京出版社1995年出版的《朱复戡补秦刻石》将朱老的墨迹转换成碑帖效果印出。由张文康编,上海人民美术出版社出版的《篆书书写范本:泰山刻石》,以跨页形式印出。1982年,山东省二轻厅决定重建泰山刻石,邀请朱复戡承担刻石考证、书写的任务,朱复戡依据此前的整理,参照泰山刻石残字大小、字距、行距,按照原刻石的章法排列,重新书写。始皇刻辞144字,书写成12行,行12字,二世诏书78字(合文一),参考《金石索》著录及二十九字整幅拓本布局,“皇帝”“始皇帝”皆另行书之,写成十行,行3字到12字不等,全文共22行。朱复戡先生于1983年春书就,同年十月,摹刻于一块高1.9米,宽1.79米的整块花岗岩上,当时被称赞为中国书法史上的壮举。朱复戡艺术馆藏有碑文部分拓片一张,横178cm,纵110cm(后文简称“癸亥本”)。

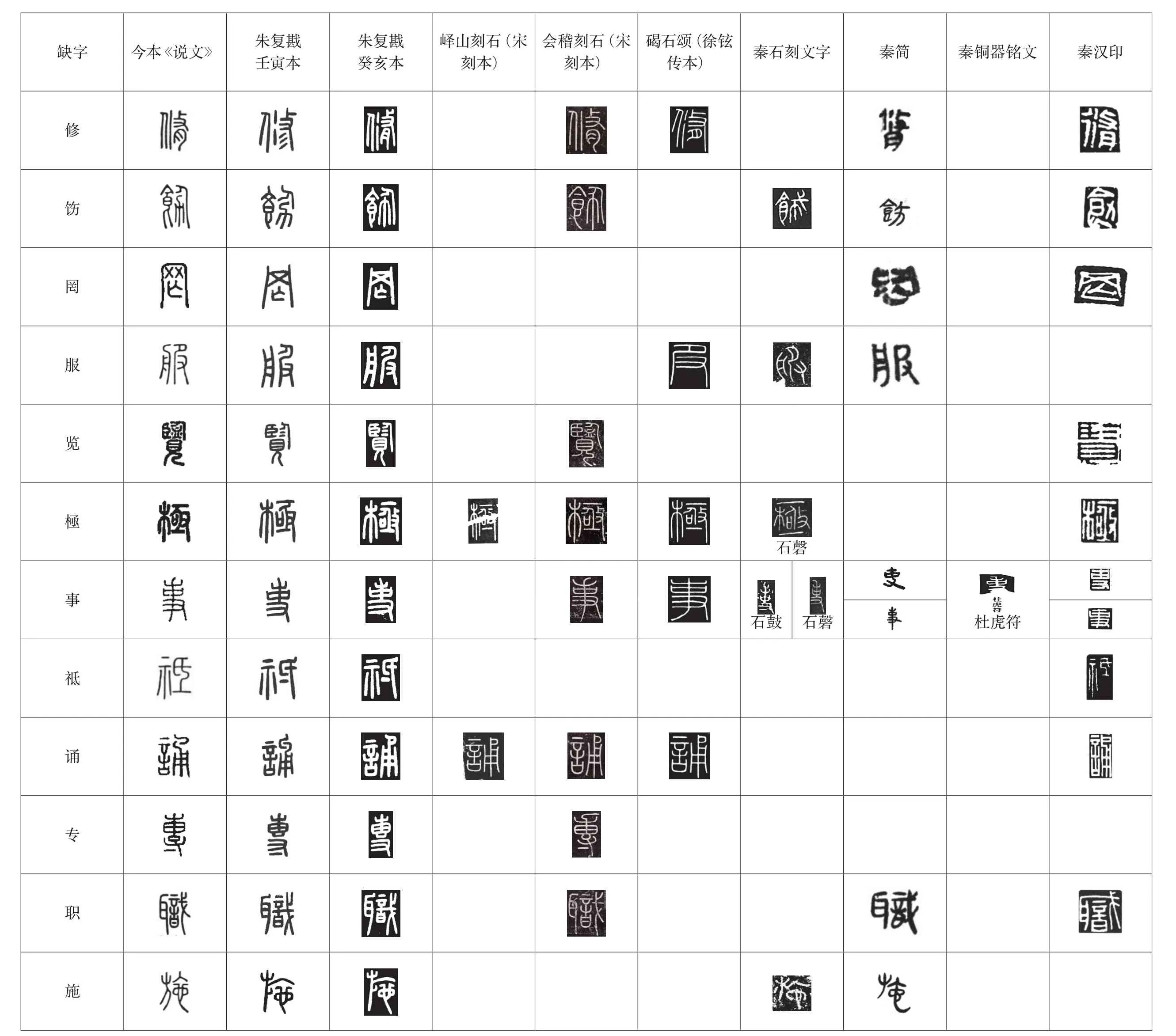

侯学书《朱复戡补阙〈秦泰山刻石〉之文字辨证》一文,将安国藏《泰山刻石》百六十五字本和朱复戡1983年补齐重书的《泰山刻石》作了较为详细的对比论证,“安国本”所缺57字,从“安国本”本身可补出13字,从秦始皇二世诏可补出13字,除去重复的字,还需补28字。其中19字,侯文据《石鼓文》《诅楚文》《秦公石磬》和秦简、秦封泥等秦文字资料,论证朱复戡补字基本符合秦文字构成规律。⑤《会稽刻石》有“修、饬、泰、览、极、事、诵、式、顺、承、专、圣、职”等13字,《峄山刻石》有“泰、极、诵、专”等4字,《碣石颂》有“修、服、泰、极、事、业、诵”等7字。在朱复戡补书的这28字中,“饬、泰、极、诵、式、顺、承、圣”8字与《会稽刻石》(宋刻本)构形一致,“修、业”两字与《碣石颂》构形一致。

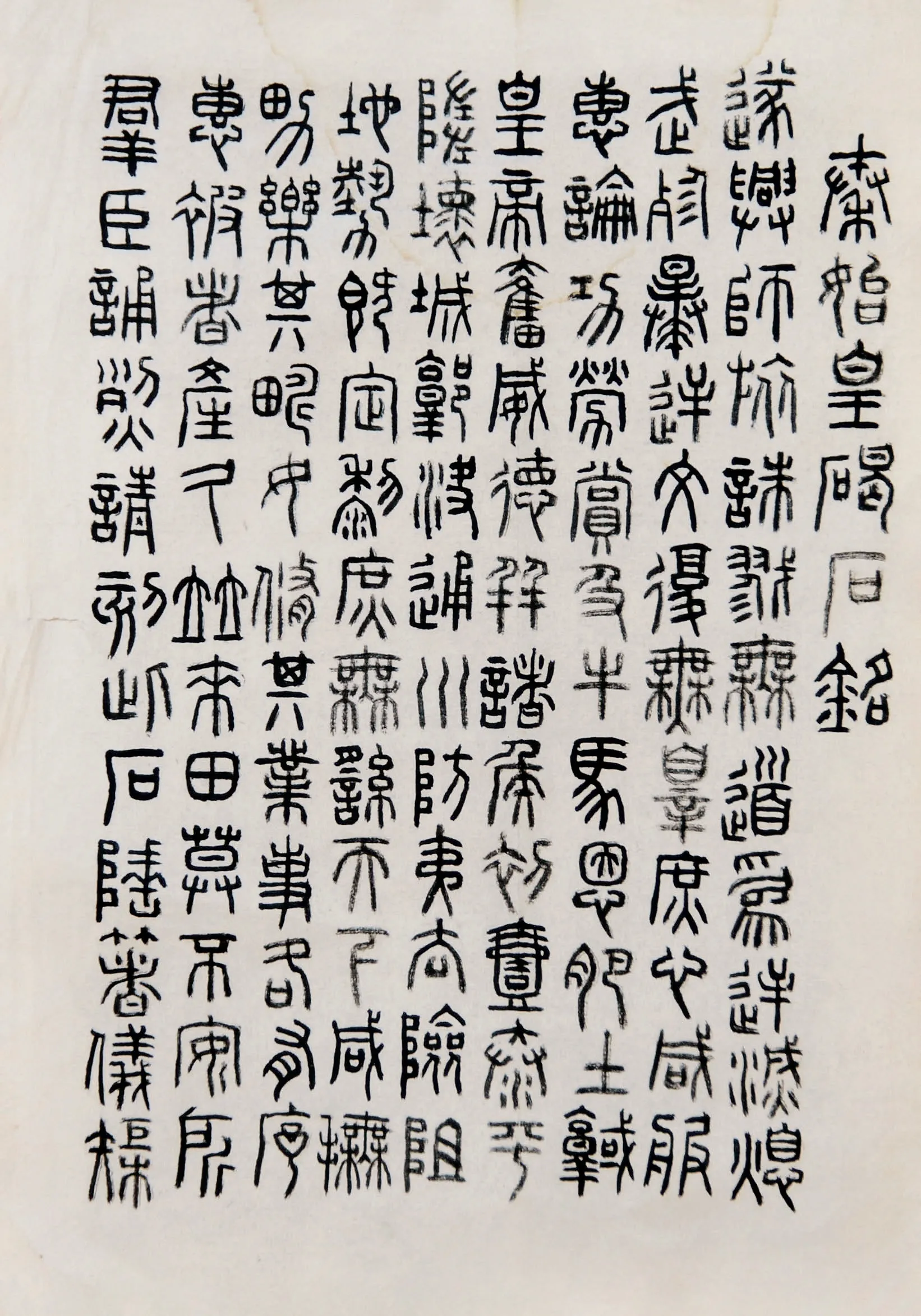

朱复戡 重建秦始皇泰山刻石 1983年释文:重建秦始皇泰山刻石。一九八三年十月立。皇帝临立,作制明法,臣下修饬。廿有六年,初并天下,罔不宾服。亲训远黎,登兹泰山。周览东极,从臣思速,本原事业,祗诵功德。治道运行,者産得宜,皆有法式。大义箸明,陲于后嗣,顺承勿革。皇帝躬听,既平天下,不懈于治。夙兴夜寐,建设长利,专隆教诲。训经宣达,远近毕理,咸承圣志。贵贱分明,男女体顺,慎遵职事。昭隔内外,靡不清净,施于昆嗣。化及无穷,遵奉遗诏,永承重戒。皇帝曰:金石刻尽始皇帝所为也。今袭号,而金石刻辞不称始皇帝,其于久远也。如后嗣为之者,不称成功盛德。丞相臣斯、臣去疾、御史大夫臣德昧死言:臣请具刻诏书金石刻。因明白矣。臣昧死请。制曰:可。秦始皇廿六年二世元年《泰山刻石》共二百廿三字,历经磨劫,毁泐殆尽。二千年来仅存十字,至堪痛惜。兹据明安国氏藏本一百六十五字,复据《始皇本纪》补其全文。庶几后人得窥其全豹,得其本原知其然也。癸亥仲春,朱复戡并识。

“修”字中间竖笔,今本《说文》《会稽刻石》作一笔,秦简作“”秦印作“”,皆分为两笔,《碣石颂》、朱复戡两本与秦简、秦印相合。《史记》《金石索》中第三句作“臣下修饬”,为朱复戡壬寅本所本,“饬”写法与今本《说文》相近,秦简、秦印中可见“饬”字,《诅楚文》《会稽刻石》中以“饰”为“饬”,癸亥本改为“饰”,更符合秦刻石用字。“罔”字在今本《说文》中作“”,没有为朱复戡采用,秦简作“”秦印作“”,朱复戡所书符合秦文字构形。“服”字没有采用《碣石颂》的字形,《说文》中“服”字已使用左侧讹变为“舟”的字形,朱复戡“服”字左侧从“凡”,与秦简相合,但右侧“”误写作“”,是“及”字。“览”字的“皿”省略为一短横,为了整体匀称,清人篆刻在“览”“鉴”等字中也作这样省略。“極”字在壬寅本和癸亥本中略有不同,壬寅本的写法取自今本《说文》,“亟”本从“攴”,秦公大墓石磬、石鼓文和汉印中皆从“攴”,启母庙石阙铭的“”字已把“攴”写成“又”,这种写法被《说文》沿用,秦公大墓石磬作 “”,可证秦刻石《峄山刻石》《会稽刻石》《碣石颂》中的“極”字皆合秦文字形。朱复戡癸亥本改为与《峄山》《会稽》《碣石》同构,更合古法。“事”字在《说文》和《会稽刻石》《碣石颂》都写作“”,这种写法在秦简和秦印中比例较少,属于俗体秦篆,《石鼓文》《秦景公石磬》和《杜虎符》的写法则代表了秦篆正体,应当是刻石所采用的。朱复戡晚年在教学中曾说:“秦小篆有些字与《说文》不同,当从秦篆字形。”⑥“祗”字在《说文》中写作“”,朱复戡借鉴汉印中“”字,将短横上提,更符合秦篆重心靠上的特点。“诵”字在壬寅本中延续了今本《说文》和邓石如、赵之谦等清人的写法,在癸亥本中,朱复戡借鉴《峄山刻石》《会稽刻石》《碣石颂》的字形,只是把“甬”的短横由右边调到左边,使其更显匀称。“专”字在朱复戡壬寅本从“寸”,在癸亥本改为从“又”,说明朱复戡注意到了战国时期以“寸”代“又”的现象⑦,《会稽刻石》的写法也为朱老所不取。“职”字和《说文》《会稽刻石》中的写法小异,朱老将“音”和“戈”的横画相连,主要从处理字形疏密角度考虑,也借鉴了古文字的常见写法,如郾王职戈的“”,睡虎地秦简的“”。“施”字与《说文》写法异,用的是杨慎《石鼓文音释》中的“”字,朱复戡1922年书《缩摹石鼓文》以双钩补写“”,睡虎地秦简中有写作“”,与朱复戡所写相近。

《泰山刻石》朱复戡补字与秦文字对照表

壬寅本是朱复戡到泰安不久书写的,由于受册页尺幅限制,没有按原刻石的章法排列。朱复戡对秦诏版研习颇深,现存其临摹秦诏版的作品、手稿几乎贯穿其一生。在壬寅本中可以看到朱复戡融入了诏版灵活的结体,其“一面平直一面凸”的用笔方法得到充分展现。癸亥本不仅在文字构形上对壬寅本作出调整,在字的长宽比和结体上,也更为接近安国本,笔画粗细较为均匀,重心靠上,字型大小几乎一致,更为接近秦刻石风貌。从拓本上看,仍能体现出朱氏小篆的审美倾向,厚重的用笔,注重结体的紧致和揖让,书写意趣更浓。

书《峄山刻石》

《峄山刻石》在唐代已不存于世,宋淳化四年(993),郑文宝将其师徐铉所授摹本重刻于长安,碑阳9行,碑阴6行,共计15行,满行15字,今存西安碑林,世称长安本。元至元二十九年(1292),邹县县尹宋德迺重刻,方形柱石四面环刻,三面刻辞,每面5行,共15行,满行15字,第4面刻跋文行书7行,是为邹县本。元至正元年(1341),申屠駉以秦刻校徐模重镌于越庠之汲古阁,11行,满行21字,文字与长安本基本一致,碑的另一面摹刻《会稽刻石》。此外还有江宁本、青社本等,传播不广,朱复戡早年所得应是长安本或绍兴本。《会稽刻石》为秦始皇所立的最后一块刻石,早已亡佚,元代申屠駉以家藏摹本与《峄山刻石》一起摹刻于碑之两面,清康熙年间被石工磨去,乾隆五十七年,钱泳以申屠氏本摹勒上石,刘徵重刻。1885年,日本人以高规千叶所藏双钩本在日本重刻;1901年,以钱泳版本翻刻于焦山。民国八年(1919),上海艺苑真赏社以申屠氏初拓本影印出版《秦会稽刻石(古鉴阁藏初搨本)》。

1986年春,朱复戡在邹县参加峄山笔会,他的弟子、时任邹县县委常委的冯广鉴提议,请朱复戡先生重书《峄山刻石》,朱老回到上海不久即书写完成。邹县有元代重刻的峄山刻石,以这一形制更为接近取材于天然石材的碣,为朱老所借鉴。朱复戡以宋刻《峄山刻石》的文本和字形为基础,以宋拓本《泰山刻石》笔意重新书写,碑文写成四条屏,纵232.5c m,横52c m,秦始皇刻辞9行,行16字,二世诏书6行,题款两行。另有一轴纵232.5cm,横88cm,上方为朱复戡设计并绘制的碑首,碑首主体纹饰为马车正视图,《太平寰宇记》记载:“始皇乘羊车登之,其路犹在,即刻石所也。”⑧又据“天子驾六”和秦始皇“乘六马”等记载,以六匹马替代为六只羊,纹饰化的羊正视形象更为立体,车厢两侧各绘制一大一小相对称的龙纹,车厢为方形,篆书题碑额三行九字“秦始皇二世峄山刻石”,周围装饰卷云纹。朱老将原作交由弟子冯广鉴先生收藏,2002年,冯先生捐赠朱复戡艺术馆并展出。这件作品曾按朱老设计刻成一块方柱形石碑(已毁),有拓本流传。

徐无闻通过比较《峄山刻石》与《说文》小篆有差异的十八个字,发现这些字在先秦两汉金石简帛文字中都能找到证明,绝非后人臆造,徐铉所传《峄山刻石》的形体是真实可靠的⑨。从朱复戡重书的《峄山刻石》来看,朱复戡对于徐铉本的文字形体是基本认可和继承的,朱复戡在题款中说宋元摹刻本“形神全失,无复斯篆风韵”,他否定宋元刻本的“形”主要指字的用笔和结体,而非文字构形,因为宋元篆书用笔多有承袭唐人之处,书写风格与秦篆差异较大,所以“神”也不是秦篆风韵了。朱复戡的好友、大收藏家吴湖帆在其所藏明拓《峄山刻石》首页题曰:“明拓宋刻《绎山碑》,其书不可学,又不可不学,学者当自会尽去其恶而后可。”续题曰:“秦量、始皇诏、残陶文至精,足与《琅琊》埒。若学此碑须并参之,不然必中徐氏毒。”⑩可谓一语中的,朱复戡也有着相似的理念,反映在他重书的《峄山刻石》和授课谈话中。

朱复戡在篆法、笔顺上对《峄山刻石》的部分字作了修正,如“经”字以《泰山刻石》为准,使“巠”部上下不连。“年”字,改变“禾”“千”一笔贯通的写法。朱老将“荐”字断开的笔画连起来书写,将“孝”字写成一笔的笔画分开书写。宋刻《峄山刻石》与《泰山刻石》中的“作”字写法略有不同,却与唐《峿台铭》的“作”字非常接近,也是延续了唐人的写法。“疾”字的“矢”上部不穿过“疒”,都从写法上纠正了碑刻篆书的讹误。《峄山刻石》的“显”“献”“能”“复”等字都衍生出多余笔画,将本不相连的偏旁连在一起,朱复戡在重书时尽皆去掉,避免因勾连而导致误读。第一个“者”字和两个“金”字都遗漏一笔,朱复戡依据《泰山刻石》将其补全。《峄山刻石》“尃”“流”上部曲笔延长的现象也得到纠正。

朱复戡对《峄山刻石》字形进行比较全面的改造,力图恢复秦篆的特点。一是以控制横、竖的收放调整字的重心和长宽比。如“昔”“臣”“于”等较方的字形,“惠”“登”“日”等出现长扁“口”形的字,“群”“追”“建”“五”“起”等字延长横画的字,都使得字形趋方,重心下移,因形而失去秦篆之神。朱复戡曾说“收放是对比手段之一,一幅字的章法有收放,每个字也看收放。一般横、短画多取收,竖、长画多为放。”他正是以控制横、竖的收放来掌握小篆的结构,体现秦篆风韵。二是恢复秦篆左右均衡、对称的特点。朱复戡说“李斯小篆像人立正,两臂自然下垂,规规矩矩。”对于《峄山刻石》中有些左右失衡的字,如“时”“以”“复”“后”“德”等,在朱复戡重书的《峄山刻石》中都得到很好的处理。三是使笔画间距匀称,朱复戡曾说:“小篆要求匀称,笔画之间的距离大致相等,很重要。”《峄山刻石》中的两个“乱”字笔画密集处导致间距不等,似乎为漏笔后补,朱复戡在这些字的空间处理上,表现得游刃有余。四是以方框结构替代圆弧形结构,采用《泰山刻石》的方法书写方框形结构,方圆兼备,如同他教学中强调的:“线条太方硬则死,太圆则滑,均无力道,非圆非方,外圆内方,方为上品。”

书《秦始皇碣石铭》

张美翊所说“极难得”的碣石双钩本是传为徐铉奉敕临摹双钩本,清嘉庆二十年(1815),钱泳将《碣石颂》刻在焦山,孔昭孔据徐铉双钩本摹刊精刻,清同治六年(1867)由杨沂孙审定,刘伯涵锓版刊行,名《宋徐鼎臣临秦碣石颂》,清光绪三十三年(1907)虞山俞氏有重印本,朱复戡早年收藏的应是这两种版中的一种。传为徐铉摹本的《碣石颂》,钱泳、王绍兰、杨沂孙等极言其真,孙怡让、容庚等辨其伪,容庚认为今本《碣石颂》乃钱泳伪作。明双钩《碣石颂》102字残本出现,是用明代早期盛行的纱漏绢双钩填墨而成,如果确为明代之物,则远远早于钱泳、孔昭孔时代,一直以双钩本的形式在世间流传,至清末始摹刻上石。《碣石颂》传本比《史记》所载铭文多出24字,相应位置也多有出入,严可均、容庚、泷川资言等认为《史记》记载的《碣石门刻石》开篇突兀,篇首至少阙“之”部三韵。陈梦家指出:“今《碣石刻石》仅余九韵,前三韵在之部,后六韵在鱼部,故知“遂兴师旅”前脱去三韵九句也。”《会稽刻石》为秦始皇所立的最后一块刻石,早已亡佚,元代申屠駉以家藏摹本摹刻成碑,清康熙年间被石工磨去,乾隆五十七年,钱泳以申屠氏本摹勒上石,刘徵重刻。1885年,日本人以高规千叶所藏双钩本在日本重刻;1901年,以钱泳版本翻刻于焦山。民国十一年(1922),上海艺苑真赏社以申屠氏初拓本影印出版。

朱复戡晚年重书《碣石铭》,没有依据传本《碣石颂》的文本,而以《史记》记载为准,对阙文没有进行补写,并略去二世诏书。今存作品两种,其一为稿本,纵28.5cm,横20cm,前有篆书题“秦始皇碣石铭”一行,正文9行,行12字,今藏朱复戡艺术馆;其二为正式写本(简称定本),12行,行9字,《朱复戡补秦刻石》中转换为拓本效果印出,两作内容和字形基本一致。朱复戡题为“秦始皇碣石铭”,是有道理的,不同于在峄山、泰山“刻所立石”,秦始皇“刻碣石门”,属于摩崖,所以不称“刻石”,而称“铭”,如后世“石门铭”“纪泰山铭”等,以示区别,这一命名更为合理,可以沿用。

朱复戡 补峄山刻石 230×52cm×4 纸本 1986年释文:皇帝立国,维初在昔,嗣世称王。讨伐乱逆,威动四极,武义直方。戎臣奉诏,经时不久,灭六暴强。廿有六年,上荐高号,孝道显明。既献泰成,乃降专惠,亲远方。登于绎山,群臣从者,咸思攸长。追念乱世,分土建邦,以开争理。功战日作,流血于野,自泰古始。世无万数,陀及五帝,莫能禁止。迺今皇帝,壹家天下,兵不复起。灾害灭除,黔首康定,利泽长久。群臣诵略,刻此乐石,以著经纪。皇帝曰,金石刻尽始皇帝所为也。今袭号,而金石刻辞不称始皇帝,其于久远也。如后嗣为之者,不称成功盛德。丞相臣斯、臣去疾、御史大夫臣德昧死言,臣请具刻诏书金石刻。因明白矣。臣昧死请。制曰:可。秦始皇二世《峄山刻石》毁于北魏,宋元祐、元至元间,辗转摹刻,形神全失,无复斯篆风韵。顷以明安国氏旧藏宋前拓本,秦《泰山刻石》笔意重橅泐石,冀复旧观于万一云尔。卅有七年,岁次丙寅暮春之初,朱复戡并识。

《碣石颂》与《会稽刻石》在构形上相异的字,朱复戡多采用后者。如“罪”字,《碣石颂》作“”,龙岗秦简有“”字,可证《碣石颂》亦有所凭据,《秦骃玉牍》《诅楚文》《会稽刻石》等多写作“辠”,为朱复戡所从。“服”字《碣石颂》作“”,朱复戡书从“舟”,与《说文》相近。“域”“郭”两字左边皆从“享”,与《碣石颂》不同,“享”部与《会稽刻石》“”字,“域”构形可能源自《碧落碑》中的“”。“无”字,亦依据《泰山刻石》和《会稽刻石》。朱复戡《碣石铭》的“旅”字与传本《碣石颂》和今本《说文》略有不同,“方”部采用金文常见写法,与其所书《泰山刻石》“施”字同例。“畴”字采用《说文》字形,睡虎地秦简作“”,或许更符合秦篆之形。朱复戡将《碣石颂》的“地”“势”“其”等有讹误的字悉数更正,按秦篆以“者”为“诸”的规律,写作“惠被者产”。

朱复戡重书的《秦始皇碣石铭》,基本排除了传本《碣石颂》的影响,因而更具自家面目,可以代表他晚年小篆的风格。用笔以泰山刻石的风貌基础,融合石鼓文的厚重和秦诏版的挺拔,融入玺印文字的方笔方折,达到方圆兼备的效果。朱复戡曾对学生说“小篆不要写得太平匀。”“笔画多的字要大,笔画少的字要小。”这件《碣石铭》定本很好地体现了他的主张,不同笔画的字处理得疏密得当,自然而和谐,又具有“梯形”的庄重稳定。朱复戡将大小不等的字组合成篇,又带给观者以行列整齐之感,通篇浑然一体,这是朱复戡取法商周大篆,应用于小篆创作,探索了一种看似整齐,实则错落的正书章法。

书《琅琊台刻石》手稿

张美翊在致朱复戡的书札中没有提及《琅琊台刻石》,可见当时拓本稀缺,传世有原石本,为清初传拓本,有八十四字本和八十六字本。清嘉庆十三年(1808),严可均据《史记》所载,仿家藏旧拓本字形大小,重写全文454字,同治十一年(1872)钩摹上石。容庚《秦始皇刻石考》:“《史记》中段‘维秦王兼有天下’,及从臣姓名,末段与议海上为韵文。除从臣姓名外皆非刻石所有。……故严可均写定本删去维秦王以下二十字,又删去从与议于海上曰以下一段,直接二世诏书,是也。”严可均写定本(简称严本)流传不广,朱复戡应未曾见过。

朱复戡 秦始皇碣石铭 28×20cm 纸本 1986年释文:遂兴师旅,诛戮无道,为逆灭息。武殄暴逆,文复无罪,庶心咸服。惠论功劳,赏及牛马,恩肥土域。皇帝奋武,德并诸侯,初壹泰平隋壤城郭,决通川防、夷去险阻。地势既定,黎庶无徭,天下咸抚。男乐其畴,女修其业,事各有序。惠被者産,久并来田,莫不安所。群臣诵烈,请刻此石,陲箸仪矩。

《琅琊台刻石》手稿是朱复戡1986年秋所写(简称朱本),两张纸正反面书写共4页,前3页41行,行12字,第4页8行为二世诏书,行3字到12字不等,共573字(含合文三)。朱老在跋文中说“倾据安国氏藏宋前拓本84字,复据始皇本纪原文补成。”何瑗玉藏本《琅琊台刻石》一度号为“宋拓本”,旧题为“东坡旧藏宋拓本”,实为清初拓本,也是现存最早之拓本。朱复戡所说84字本大概是指何藏本,只是误记为“安国氏所藏”。

严可均和朱复戡重书的《琅琊台刻石》都以《史记》为依据,都有个别字或因疏忽而讹误。“应时动事”严本作“应时动物”,“方伯分职”严本将“分”误作“率”,“尽知法式”朱本“知”误作“如”,朱本二三页之间“伦侯”遗一“侯”字,“诸侯各守其封域”之“域”,以铅笔从旁改正,“与议于海上”,“与”字以铅笔增补。“丞相隗林”,严本作“隗状”,朱本直录 《史记》。

“度”字,朱本下部从“攴”,严本从“又”,秦陶、秦诏多数从“攴”,少数从“又”,秦简、《会稽刻石》多从“又”,当以从“攴”者为正体。“得”字,朱本取自《泰山刻石》,严本取自《会稽刻石》,秦印作“”,可证《泰山》与朱本之是。朱本以“饰”代“饬”,如《诅楚文》《会稽刻石》,严本书如《说文》。“地”字,朱本作“”,严本作“”,秦骃玉版作“”,秦印作“”,朱复戡所书更为接近秦篆。“憂”字,秦骃玉版作“”,秦简作“”,严本作“”,朱骏声《说文通训定声》:“经传皆以憂为之,而字废矣。”从出土战国文字来看,晋(中山)楚多用“”,秦多用“憂”。朱本作“”,用的是《石鼓文·作原》的“”字。“恤”字,段玉裁《说文解字注》:“卹与心部恤音义皆同,古书多用卹字,后人多改为恤。”朱本作“”,严本作“”,先秦时期一般写作“卹”,如《诅楚文》“”字。“朝”字,秦印作“”,秦简作 “”,朱本作“”,严本亦同,都为《说文》所误。“疑”字在始皇诏、二世诏中多有,朱复戡用之无误,严本取自《说文》,是汉时讹变而成。“察”字,朱本作“”,秦简作“”或“”,严本更为合理。“尊”字,商鞅方升已作“”,秦简作“”,严本作“”朱本作“”,用字太古。“逾”字,严本作“踰”,朱本误作“瘉”。“奸”字,朱本依今本《史记》写作“”,包山楚简有“”字,睡虎地秦简用“”字,严本更合秦文。“邪”字,秦简作“”,秦印作“”,朱本作“”,严本用异体字“衺”,不当。“敢”字,严本“”用《说文》籀文,可以比对秦骃玉版的“”,《诅楚文》的“”,新郪虎符的“”,朱本作“”,更接近《说文》小篆和古文 “”,楚简如清华简中“”字,右边多写作“攴”。“寧”字,朱本、严本都写作“寍”,大概都取自《石鼓文》,“寧”字在秦时已常用,如秦简“”,秦封泥“”。“革”“迹”,朱复戡皆取自《泰山刻石》,无误,严本“革”写作“”,源于《说文》古文,不合秦文,“迹”依今本《说文》,亦不当。

《琅琊台刻石》手稿是朱复戡篆书手稿中字数较多的一件作品,能代表朱复戡小字篆书的特点,字径不超过一厘米,却写得端庄高古,具有秦篆风神,既得益于深厚的篆印功底,也源于他勤动手、勤查阅的治学精神,受限于当时物资条件匮乏,他只能充分利用手头的各种纸张,书写大量的大小篆手稿,在方尺之间酝酿着鸿篇巨制。《琅琊台刻石》手稿尚在草创阶段,亦不免有些疏漏之处,如果能正式写定并摹刻上石,将是当代书法史上的丰碑巨制。

注释:

①张美翊《菉绮阁课徒书札·致朱百行》,《新美域》2008年,第121页。括号里的文字是原书札上的双排小字。

②方若、顾燮光《正续校碑随笔·梦碧簃石言》,上海古籍出版社,2020年,第35页。

③启功《启功丛稿·题跋卷》,中华书局,1999年,第 268页。

④容庚《秦始皇刻石考》,《容庚文集》,中山大学出版社,2004年,第181-231页。

⑤侯学书《朱复戡补阙秦〈泰山刻石〉之文字辨证》,徐州师范大学学报(哲学社会科学版),2001年,第69-71页。

⑥冯广鉴《海岳双栖—朱复戡诗文选集》,上海书画出版社,2019年,第305-332页。

⑦李学勤《字源》,天津古籍出版社,2012年,第243页。

⑧[日]泷川资言《史记会注考证》,新世界出版社,2009年,第442页。

⑨徐无闻《秦峄山刻石、泰山刻石考辨》,王利器、常思春《稽古拓新集—屈守元教授八秩华诞纪念》,成都出版社,1992年,第85页。

⑩仲威《善本碑帖过眼录(续编)》,文物出版社,2017年。