赏析兰州碑林敦煌写经楷书

甘肃省兰州师范附属小学 廖菊英

引子:

1900 年6 月22 日敦煌莫高窟藏经洞的发现,为学术界提供了文学、历史、地理、考古、艺术、建筑等领域的新线索,比较系统地反映了两晋到宋代中国书法的发展演变情况。提供了不可估量的文献价值。

而作为甘肃兰州的省会城市兰州,利用和敦煌地处一省的得天独厚的优势,在流萤先生知难而进、艰苦创业中终于在2000 年6月,创建了和敦煌书法一样永世长存的兰州碑林。他的序文可见证:“人尝云:百年一遇,千载难逢,言其机遇之难得也。值此千禧龙年,世纪之交,西部大开发风起云涌,兰州碑林初步建成,对外开放,接待游人,何其欣哉!愿兰州碑林保护有方,日益丰富,上无愧于先贤,下有益于后昆,与兰山交相辉映,共黄河永世长存!”

兰州碑林有“镇馆三宝”,1998 年,初建时流萤先生到天津拜访当代名书画家王学仲。当时王学仲说:“你们把敦煌写经和简牍选择一部分,刻碑上石,效果肯定非常好。”就这样,堪称书法领域三件瑰宝的敦煌写经、秦汉简牍和《淳化阁帖》以刻石的形式荟萃在兰州碑林。据不完全统计,敦煌写经已发现作品有6 万多件,存于甘肃700 多件。兰州碑林写经从晋到唐,从楷、草、行、隶、篆镌刻了具有经典性的代表碑刻66 块,加上郑汝中撰文并书写的总标题“敦煌写经”四字和前言,不但展现了文字的起源和演变,而且还是一部书法的发展历程史,更为甘肃本土书法立起了一块熠熠生辉的不朽之碑。

笔者选取兰州碑林写经最具有代表性的样碑进行赏析和审美阅读。

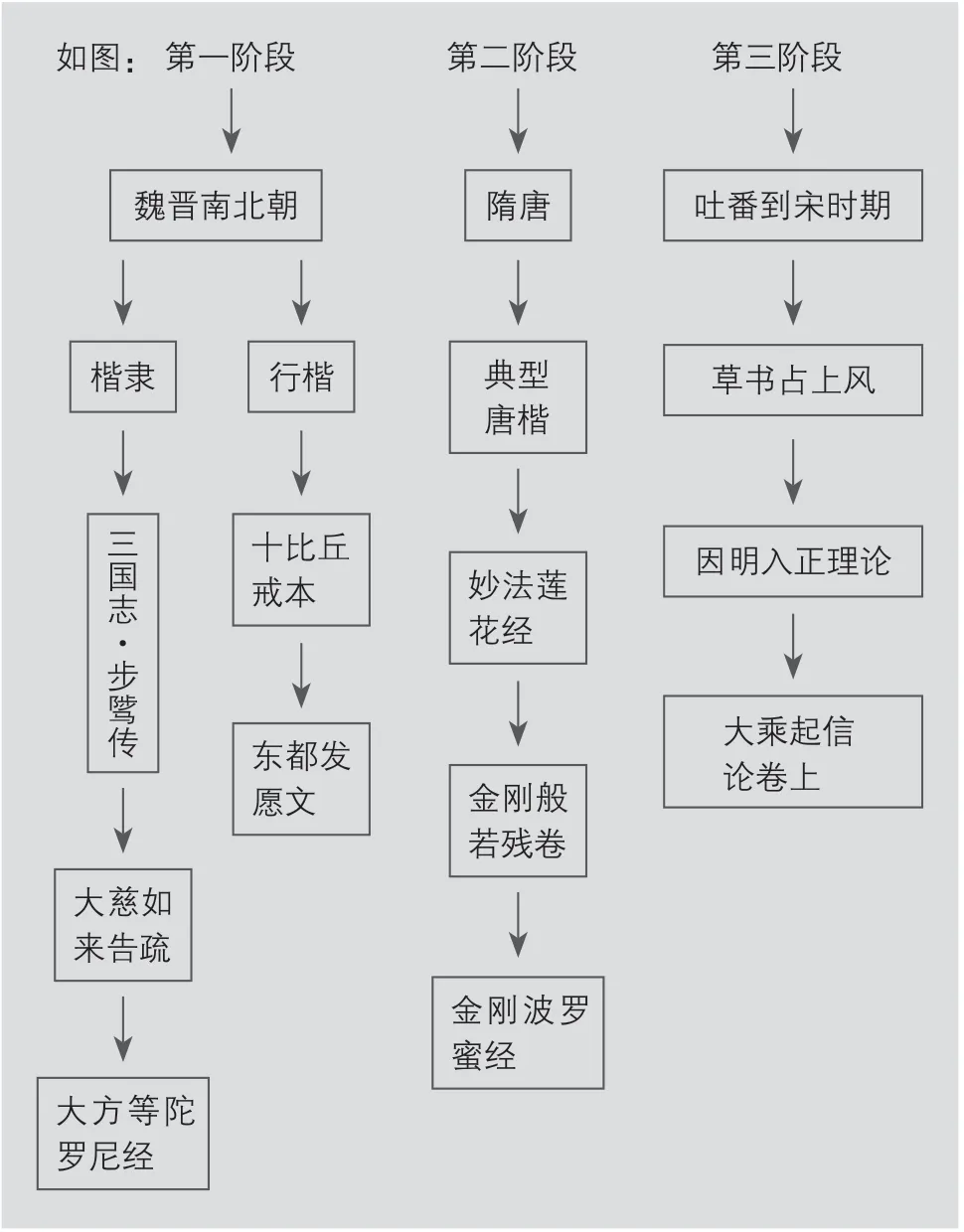

兰州碑林在敦煌的数万写卷中,精取了中国书法发展最关键的东晋、南北朝、西魏、北魏、隋唐时期,每一个阶段最经典的一小部分,让我们清楚地看到字体是怎样一步步演变为楷书的,还原了被遗漏的历史细节。敦煌写经书法技巧炉火纯青,艺术表现淋漓尽致,传世精品不胜枚举。楷书从魏晋开始发展演变几百年,下面就从东晋、南朝、北魏3块典型碑刻欣赏楷书写经:

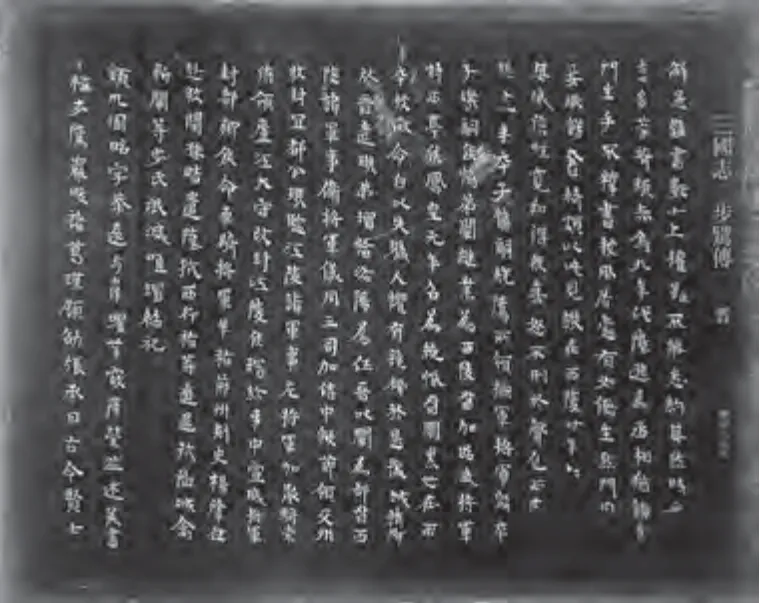

(一)东晋写本

《三国志·步骘传》原文记述了步骘种瓜自给,昼勤四体,夜诵经传之后得到孙权赏识,会刘备东下,武陵蛮夷蠢动,皆平之。拜骠骑将军,领冀州牧。赤乌九年(246 年),代陆逊为丞相,犹诲育门生,手不释书,性宽宏得众,喜怒不形于声色,而外内肃然。十年卒。

而残卷首尾俱缺的《三国志·步骘传》的敦研287 号,为稍早于“二王”时代的东晋写本。残存经卷41.7cm×24.6cm,存25 行,每行18、19 字不等,共440 字。

细读兰州碑林《三国志·步骘传》,气象古雅,有儒士风度,宛若步骘将军在如水的月光下手持一卷诗书忘我地静读。点画若明星闪烁,捺则似伸水柳枝。竖画向右倾斜抢锋而顿收,造成字形偏纵,结构欹侧,用笔厚实,古意盎然,偶见连带,笔法犀利。在用笔上横画长撇弧扬出锋,捺笔出挑,钩画圆健,一些虚出尖锋乘势曲掠,可见在快速书写过程中强化楷法、仍沾隶意的过渡痕迹。如:尖头横(图一)这一特点,也使此碑“简味”十足。就这一笔,收笔使笔毛裹束在一起,当笔直接切入木简的表面时,马上再提笔转至中锋,行笔的笔锋顺着横画运行,保持在中锋状态,收笔把笔锋末端提起出锋成燕尾状态,方向上中下,圆、尖依然多变,形成多姿多态的“蚕头雁尾”。再看从古隶过渡到楷的西汉《劳边使者过界中费》册,此帖“王”的横画起笔也是尖锋起笔,收笔方向也是上中下多方位变化,姿态和此横有相似之处。

图一:横画过渡

图二:兰州碑林《三国志·步骘传》

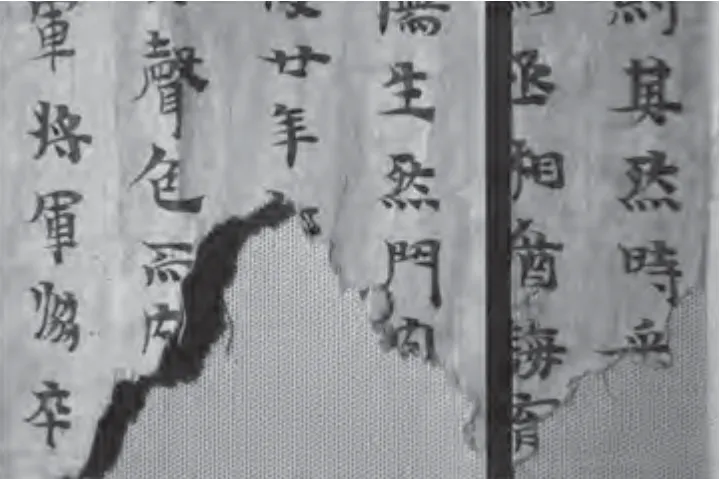

图三:敦煌写经《三国志·步骘传》

图四:兰州碑林《佛说生经》

图五:敦煌写经《佛说生经》

图六:兰州碑林《大慈如来告疏》

图七:敦煌写经《大慈如来告疏》

另外,此碑和西汉《王杖诏书令》相比,纵势结体和仍然有一部分结体为竖长方形,可谓不谋而合,其中宫紧密,外沿疏松,形成了中间密不通风,外沿疏可走马的特征。且书写时其爽利的速度和率性的心情也有相同的节奏。足能感受到汉简对其影响。

久驻碑前,定会被其洋溢着技巧上的稚拙生动和率真妍质并蓄的美,以及一种初生牛犊毫不畏惧的书法天籁精神和艺术创造精神深深感染。

笔者以为对于咱们甘肃省书法爱好者或当代书法创作来说,若能参考、借鉴此卷书法的风格精神,定会中得心源,独获裨益。

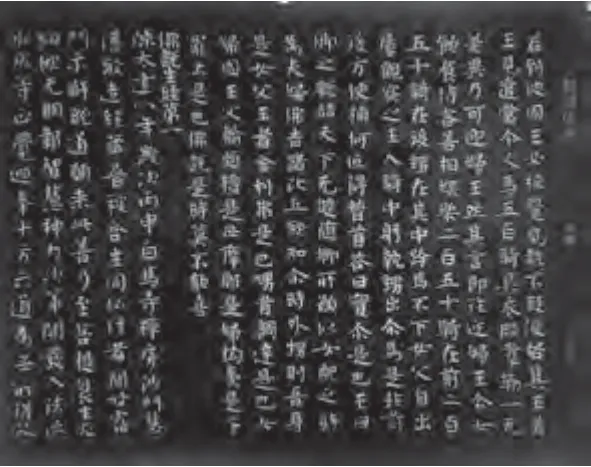

(二)南朝写本

西北陆续出土的简牍不但使生动活泼的书迹与碑版得到了印证,而且在敦煌文书中,我们还看到了六朝书法和二王流美舒畅一脉相承。在中国书法史上,除了碑和帖,还另辟蹊径有一条很有价值的脉络——宗教书法史——以无名书家(僧道)抄写佛、道教经卷的书法作品,它们多变的书写风格深入地体现某种宗教精神。比如《佛说生经》作为敦煌残卷中的代表作品,除了上述敦煌文书的共通之处,更具有鲜明的个性特征。

文化性是艺术作品重要特征。艺术史家温尼·海德·米奈在《艺术史的历史》一书中这样说:“要深入理解一件艺术作品,必须去解析其意义,揭露存在于艺术作品沉默的外表下的某些本质。”

对兰州碑林南朝《佛说生经》拓展而读,其宗教文化性和书写性二者有天才的融合。

《佛说生经》为西晋敦煌三藏竺法护所译,内容主要涉及佛及其弟子的种种本事本生,共五卷五十五篇,本残卷为一到十二篇,又名《甥舅经》。此碑文中“若到彼国五必被沉见……是子”一段读来十分有趣,仿佛看到一个淘气的外甥和智慧的舅舅和国王斗智斗勇的情境。国王嘱咐监守者“且严守警,以用待之,得者收捉”,果然,不日,“舅适入窟,为守者所执”,舅身在窟内,头在窟外,于是甥从窟外“断舅首”以避嫌,国王为缉拿甥先后下“尸骗”“女诱”等计,而甥总能识破,国王赏识甥的才智,招为驸马。据钱钟书先生在《一节历史故事、一个宗教寓言、一篇小说》中的诠释与考证:甥舅二人在朝为官,无意中窥见国库里种种珍宝,遂起贪念,盗窃公物,监守国库的人员发现并向国王告状。这个宗教寓言有血有肉,读来深受启发。正如集书法家、诗人,也是佛学家的赵朴初说:“宗教文化和中国书法艺术的传承和发展有着密切的关系,传统宗教利用书法艺术的形式,进行自身的普及和文化传播,同时也促进了书法艺术的发展。”

此卷原经文《佛说生经》凡六十行,行十七字,卷首残佚数行。兰州碑林每行依然是十七字,只选了十二行经文和卷末五行题记。

从题记“陈太建八年岁次丙申白马寺禅房沙门慧湛敬造……十方六道为无年得故”可知,作者是位名叫慧湛的僧人,写于陈宣帝太建八年(576),《佛说生经》是属距今1400 余年前南北朝末期的遗迹。从总体上看楷书的格局虽已趋成熟,但在笔法上却还或多或少地保留着汉隶的某些痕迹,其特征如下:

1.趣化了楷隶兼容

此卷字体在楷隶之间游荡,用笔含蓄自然。好多笔画仍不可避免地保留着汉隶的书写特征,走势都闪现汉隶的影子,如娇羞的少妇,和曹全碑的柔美一脉相承,散发着一碗白粥的香味。例如很多长捺末端呈向右上舒展势,只是波挑没曹全那么恣肆和放逸,做了一些收敛。如“舍”“外”“入”等字的捺笔,虽然从一波三折变为一波两折,甚至一波一折,但是隶意并没有被切断;再如“夫”“执”等字扁势富有隶意;“女”“丘”等字的波磔横画,就纯粹是隶书的笔法了;“出”“知”等字的点则是楷书化十足;“无”“见”等字最后一笔竖弯构是典型的楷书模样。如此形成了两种融合的姿态:其一,疏朗矫健、圆缓婉丽的韵致中,晋人风趣展现得淋漓尽致。其二,浑穆沉厚、朴拙大度的气象里,可看到唐代书法的雏形,真实地呈现出南朝书体风格正由汉晋向隋唐演化的道道墨痕。

2.提高了书写速度

因为一部分字的楷化,促使了书写加速。我们看这几组字:第一组如“可”“待”“前”“时”四字最后的一笔,如果从一个圆圈里看笔道和长短,曹全的笔法基本要走至少半个圆的路线,而《佛说生经》中却只是轻轻弯过,少了一半的路程;第二组“具”“其”“莫”三字的横画直进直出,截断了蚕头雁尾,同样的时间内,笔者可以把三字写两遍,而曹全只能写三四个。第三组“迎”“随”“速”的走之底,从曹全的三点一捺四笔变为横折折撇捺两笔;第四组“配”“见”“执”最后一笔都变成了明显的竖弯钩;第五组“然”“马”四点并为一横,这些都在楷化过程中提高了书写速度。如果说由篆书到隶书是一次书写速度的空前加速,那么隶书到楷书又是一次书写加速。

3.营造了莹润的美感

南朝《佛说生经》因其独特的书法演变功能,形成了其独特的造型。疏朗而空灵、严谨而端。和曹全碑放在一起,其深深的含蓄变成了淡淡的含蓄,营造了一种莹润的玉石之美,展现了成熟的楷书演化的态势。如方框多不封口,“曰”“口”等字左上方留出一个“缺口”,字内空间有意拉大,气势开张,有二王的遗韵。更有别于传统意义上的作为帖学之祖的二王一脉重视用笔的书写方式。是以捺画为例,两端尖细,中部粗厚,说明没有过多的用笔动作,直起直收,貌似有回锋的意思的横画中,也很难看出落笔的笔锋,就连转折处也难见关节之构造,表现出用笔之率性自如。如明代学习二王的王宠,他的小楷《游包山集》营造一种空灵之美、疏淡之趣,其结字浑穆如乱石铺街之感,虽然他可能没有见过《佛说生经》,但其气息相得益彰。可见《佛说生经》对早期晋写本经卷质朴自然是有所继承的。

4.替代不了的历史价值

南北朝时期,北方地区政权更迭频繁,社会文明程度不高,有的甚至处于“刻木结绳,不为文字”的蒙昧状态。社会的大背景如此,艺术必然亦复如是,“郁郁乎文哉”的南方文明孕育了快速向前发展的艺术形态,从字体的楷化进程来说,南方明显是走在北方前面的,敦煌残卷《佛说生经》便是明证,在中国书法史上,有效地弥补了我们对于“经典”与“传统”的单一的诠释立场,乃至构成一个与传统意义上的“经典”相对立的书法美学样式,世俗化的书写风格逐渐为后世书家所认同,成为普遍认可的取法对象。

在这个隶书向楷书转型的时期里,敦煌残卷《佛说生经》和作为转型期代表作的《高肃碑》相比,用笔多藏锋,形态之俯仰变化、线质之浑穆圆厚,相去无几。

康有为在其书论名著《广艺舟双楫》中曾云:“夫纸寿不过千年,流及国朝,则不独六朝遗墨,不可复睹,即唐人钩本,已等凤毛矣。”《佛说生经》残卷犹能流传至今,真是具有不可代替的历史价值。

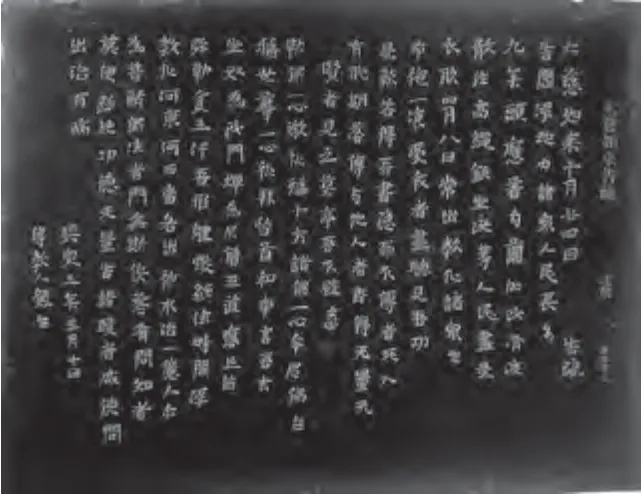

(三)北魏写本

兰州碑林北魏写经有5 块。《大慈如来告疏》是其一,它是1944 年7 月敦煌艺术研究所从中寺(土地庙)佛像肚中发现的117 件文书中的一件,馆藏号D0214(发表号为007 号)。书者谭胜。北魏兴安三年(454 年)写本。全卷37.2cm×21.7cm,共19 行,首尾完整。兰州碑林刊刻此碑从第一行“大慈如来十月廿四日告疏”到第十八行“兴安三年五月十日谭胜写”、十九行“传教人愿生生之处,长直(值)弥勒”没有刻录。其意义有二:

1.有助于对当时佛教和社会的了解

《大慈如来告疏》虽然2-16行下部有几字缺失,但大致内容和思想依然读得明白。大慈如来即弥勒,告疏相当于现在的传单。其主要内容是:要求将《告疏》“传于他人”“见之莫停”“莫使断绝”,则“功德无量”“出治百病”“门无役使”。反之,“若得我书,隐而不传”,则“死入地狱,无有脱期”。谭胜的抄写时间是在兴安三年五月十日,从月份上看,《告疏》出现在兴安三年稍前,当与太武毁法有关。由于这类《告疏》是一种时效性很强的传单,兴安三年为454 年,时距北魏占领敦煌的442 年不远。推测《大慈如来告疏》即在兴安二、三年即传入敦煌。丰富了我们对当时中国佛教、中国社会的理解。

2.有助于对典型的书风演变特殊性的了解

《大慈如来告疏》不但是护法的经文献,更是民间书法的绮丽瑰宝,是高古而清丽、脱俗而流彩的代表。在敦煌文献墨迹质朴中生拙名世,是典型的由隶而楷过渡中的“行楷”作品之一,也正因为如此,从书法审美角度来说,此卷写法并不成熟。但正是这种不成熟显示了其书风演变的特殊性,为我们提供了一个可作观照的古典范式。纵观古今,近年来有些作品,就是借鉴了诸如《步骘传》《告疏》之类的写法“推陈”——“创新”。而远在唐朝时,如李邕行楷书的代表作《麓山寺碑》,也有此帖的影子。二者相比:

其一:相同的字有相同气息。

细比较《麓山寺碑》和《大慈如来告疏》,会发现相同的字字态神似。如《麓山寺碑》中“神僧当各出神”和《大慈如来告疏》“神水”句中的“神”字,结构都是左右靠近,左低右高,右部“申”极其相似;《麓山寺碑》中“佛光、托成佛之嘉愿、佛性森然、膜拜佛乘、佛日环昭”和《大慈如来告疏》“勒佛,称十方诸佛、普修佛法者”句中的“佛”字,左边单立人形态一样,只是右边一撇一竖《麓山寺碑》出头,《大慈如来告疏》不出头,但是气韵却神似;《麓山寺碑》“名称殆绝”和《大慈如来告疏》“称十方诸佛”“称世尊”句中的“称”字,左半部“禾”木旁第三笔都是连笔,右半部一模一样。可看到《麓山寺碑》笔意有几份来自《大慈如来告疏》。

其二:行书意浓恰似行云流水。

《麓山寺碑》碑结构宽博,向四面开放,中宫紧缩,笔力凝重雄健,气势纵横,如五岳之不可撼。运笔博采魏晋及北朝诸家之长,结体纵横相宜,笔法刚柔并施,章法参差错落,有化柔为刚之美。而《大慈如来告疏》字形趋方微见纵势,左稍低而右略耸,结构紧密,半小半大;用笔稚拙厚实,质朴工稳,横画多以楷书出现,捺画则带隶意且见挑势,折笔已见唐楷提按之态稚拙,但是出现大量的连笔,行意十足。章法疏朗,行气宽博,呈现一派行云流水。只是《大慈如来告疏》还有股古茂凝重的气象和夭桃秾李般的稚嫰美,线条更稚拙,敦厚本分。

由此可见,兰州碑林在敦煌写经系统中,精选精刻的楷、隶、草、行、篆五体,楷书也是尽情地“绽放”书法之大美,“盛开”于艺术王国。

1.字体美:改变我们的审美观

我们领略到了书体在每个历史阶段内的精彩演变。兰州碑林选了各时期经典代表作品。我们一眼就看到了各书体空间、结构、笔法的多姿多态的书体之间的血肉相连。欣赏到了汉字从一种美生长的另一种美。孙过庭《书谱》云:“纤纤乎如新月之出天涯,落落乎如众星之列河汉,导之则泉注,顿之则山安。”这一段优美形容是意象创作方法,即“闭目万物如在目前”,那种大象之美,达到了多姿的线条化。如狄德罗断言:美在于事物的关系。邱振中先生言:他打算写本关于书法字体发展史,可是当看到敦煌书法的时候,他停下了写书的笔,重新审视书体的演变。它能重新修正我们的历史观。在中国书法史中有统治地位。能重修我们的艺术观,启示我们的审美沉淀之厚度。

2.意境美:独有的形式

当我们欣赏到当时经生“抄经匠”们“无意佳而佳”的妙笔,完全是符合孙过庭《书谱》言“篆尚婉而通、隶欲精而密、草贵流而畅、章务简而便”的审美意境。而这种美是在一种独有形式下完成使命的。一般隋以前的字体有隶书特征,30 字上下的很普遍,唐代的一般为20 字左右,每行正书17 字的格局,最珍贵的是完整的卷尾题记,卷尾,在题名及卷数的左下方有一整齐的题跋,记录纪年。

创造了禅意十足的韵趣、神采、虔诚的意境之美。屹立于世人。应该算是最早的手卷。

3.材料美:专用的麻黄纸

敦煌遗书的纸张多制于北方,其原料因地制宜,主要为麻、楮皮和桑皮。不同时期的用料也不尽相同,晋和六朝多是麻纸,隋唐除麻纸外,有楮皮纸和桑皮纸,五代时以麻纸居多。用纸最讲究的属隋到唐天宝年间,不仅捶捣得很光滑,而且大多还经过潢染,甚至加蜡砑光,成为硬黄纸。纸张一般长350 到550 厘米,450 厘米左右的最多。竖高25 厘米左右,许多纸上打有竖线丝栏,一般约28 行,每行宽1.5 厘米。第二届写经征稿中有一条:可以挖掘不同写经材料。看敦煌让人心动的麻黄纸经卷,给我们以启示。

从纯粹物质的材料走向具有精神因素的材料之美。而当这种材料之美被赋予一写的历史观念,将之作为应用的某种格局面存在时,则材料这一局部美又扩大成为书法作品的形式,这一更整体的美。

4.观瞻美:传播久远之文献价值

碑刻是一种特殊的文献形式,它具有很强的保真性和持久性。钱大昕说:“盖以竹帛之文,久而易坏;手钞板刻,辗转失真。独金石铭刻,出于千百载以前,犹见古人真面目。其文其事,信而有征,故可宝也。”兰州碑林写经真是有这样“真面目”,记录了写经书法发展的各个时期的重要特征,为我们在书法艺术、风格提供了直观、形象的资料。不但成为今天我们可借鉴的宝贵财富,供学习、观瞻、研究,更为后人留下了一笔价值无法估量的书法文献,并将传播久远。

笔者认为,兰州碑林把敦煌写经呈现在甘肃黄河岸,白塔之顶,就是给甘肃书法一条“滔滔黄河”,让我们有吸取不尽的“水流”。

结语:

借兰州碑林写经用“三个视觉”看甘肃本土书法再生辉煌。

“二圣一索”:兰州碑林有高僧净眼的《因明入正理论》,笔墨圆润、壮美。再加上我们“二圣一索”(张芝)行云流水、气韵贯通的草书、章草,比翼齐飞,甘肃省人一写会“大批量”地飞入“国展”,在历史中留有一光鲜的“羽毛”。

流萤先生:流萤曾说,“大凡碑林都有个旗帜”,如孔庙、岱庙的汉碑最出名,西安是唐碑,太原碑林的旗帜是傅山,韶山碑林的旗帜当然是毛泽东。至于兰州碑林,从甘肃的地域文化特色出发,选择了本土书坛最具代表性的人物——被誉为“草圣”的张芝。而他也用自己毕生的心血,成为甘肃省书法的“一块碑、一面旗帜”。

“除了甲骨文没有发现,甘肃的书法历史在全国来说是比较完整的。兰州碑林可以说是一部甘肃乃至中国书法发展的历史,每一个碑刻后面都有一位名人或一个鲜为人知的历史故事。”黎泉的入室弟子、跟着流萤从事碑林建设的汪志刚主席如是说。

这便是兰州碑林对甘肃省本土书法再生辉煌的最好诠释。