抑郁症消极刻板印象的受众调节效应 *

臧慧琳 李 强 朱贞洁 翟宏堃 王玉钰

(南开大学周恩来政府管理学院,天津 300350)

1 引言

抑郁症是世界范围内常见的情感性精神疾病,在我国呈现出发病率高而治疗率低的公共卫生困境(Lu et al., 2021),以及病情恶化而求助意愿低的个人健康困境(Molina & James, 2016)。人群中普遍存在的抑郁症消极刻板印象对抑郁症的治疗构成挑战,在这些困境的形成过程中起关键作用(Wood et al., 2014)。刻板印象是一种类属性思维,指人们对某一社会群体成员的特征及其成因所形成的固定信念(张宝山 等, 2014)。消极刻板印象是抑郁症偏见、歧视和污名的认知基础,负向影响抑郁症个体的身心健康(Barber, 2017)。

现实生活中,抑郁症消极刻板印象往往具有社会共享性,即大多数人对抑郁症持有共同的消极刻板印象。例如,人们经常将抑郁症个体描述为敏感、悲观、脆弱和纠结等(马旭, 余红, 2019)。以往研究多在个体内层面探讨语言(Burgers &Beukeboom, 2020)、意识形态(Castelli & Carraro,2011)和权力体验(Rodríguez-Bailón et al., 2000)等因素如何影响单一个体形成刻板印象,但尚未有效解决群体如何形成刻板印象共识这一问题。事实上,人们的许多刻板印象并非直接源于自身经验,而是从人际沟通中获得,这反映出人际沟通在群体刻板印象共识的形成、修正和维持等过程中的关键作用(Rimal et al., 2013)。对此,受众调节效应(audience-tuning effect)和共享现实理论(shared reality theory)提供了在人际沟通情境中理解抑郁症消极刻板印象共识的有力视角。

以往大量研究表明,人们在沟通中会根据受众这一沟通对象对某个话题的态度来调整自己在该话题上的信息描述,这一现象被称为受众调节效应(Higgins, 1999)。例如,当人们知道受众不喜欢目标对象时便会更消极地描述该目标对象。不仅如此,受众调节效应甚至会影响后续记忆,形成偏向受众态度的记忆偏差(Echterhoff et al., 2005)。但记忆偏差的形成是有条件的,只有人们想要与受众创造共享现实时才会产生(Echterhoff et al.,2008)。因此,共享现实理论有效解释了受众调节效应及其对记忆的影响机制。

共享现实指人们与他人在感受、信念和关切上就某一目标对象达成的共通体验(Echterhoff et al.,2009)。受众调节效应所致记忆偏差一方面反映出个体在主动创造共享现实,另一方面也反映出与他人创造共享现实的过程会对个体的心理表征产生持久影响(Higgins, 2019)。由于记忆是其他认知过程的基础,所以记忆偏差常被作为成功创造共享现实的代理指标(Echterhoff et al., 2005)。基于此,本研究预期人们在有关抑郁症的人际沟通中会根据受众对抑郁症个体的态度来调整自己的描述和回忆,并提出以下假设。假设1:人们会根据受众对抑郁症个体的态度来调整自己的信息描述。具体来说,受众态度积极时,人们会积极描述抑郁症个体;受众态度消极时,人们会消极描述抑郁症个体。假设2:受众调节效应影响人们的记忆方向。具体来说,受众态度积极时,人们会积极回忆抑郁症个体;受众态度消极时,人们会消极回忆抑郁症个体。

社会分类和刻板印象沟通(social categories and stereotypes communication, SCSC)框架指出,刻板印象内容作为一种社会类别认知,会在有偏见的人际沟通中被共享和维持(Beukeboom & Burgers,2019)。从共享现实理论视角出发,大量研究表明人们倾向于在沟通中交流刻板印象一致性信息(Clark & Kashima, 2007; Kashima, 2000)。刻板印象信息的选择性沟通提示,人们对刻板印象信息有着更强的认知加工偏好和沟通交流偏好。之所以如此,一方面是因为刻板印象一致性信息中包含了更多与目标群体有关的价值性信息(Ma et al.,2019),另一方面是因为刻板印象一致性信息具有社会共享性特征,有助于彼此理解世界真相和加强社会联系(Kashima et al., 2013)。除刻板印象信息外,实证研究还发现信息传播过程中存在负性偏向(negativity bias),即消极信息优先于积极信息得到传播(Bebbington et al., 2017)。这些发现说明信息通过人际沟通进行传播时并非重复再现,而是重新构建,在此过程中某些信息被转换或丢失(Mesoudi & Whiten, 2008)。基于此,本研究预期信息类型可能会影响受众调节效应。具体来说,相较于抑郁症中性刻板印象信息,抑郁症消极刻板印象信息的受众调节效应更加显著,即人们对抑郁症消极刻板印象信息的描述和回忆更容易受到受众对抑郁症个体消极态度的影响。据此,本研究提出以下假设。假设3:受众消极态度会增强抑郁症消极刻板印象信息的负向描述偏差。假设4:受众消极态度会增强抑郁症消极刻板印象信息的负向记忆偏差。

2 研究方法

2.1 被试

在G*Power 中设置效应量为0.25,α 为0.05,统计检验力为0.80,预计样本量为120。本研究招募171 名大学生被试。由于信息回答不完整,在信息描述或信息回忆阶段缺失消极刻板印象信息或中性刻板印象信息的25 名被试被剔除。此外,参考以往研究,怀疑检查(suspicion check; Echterhoff et al., 2008)在实验后进行,要求被试猜测研究目的,并询问他们是否相信实验设置(例题如“你认为受众会阅读你发出的信息吗?”),对研究目的或实验设置表示高度怀疑的5 名被试被剔除。最终141 名被试的数据纳入统计(男69 人),平均年龄21.62±3.16 岁。受众态度积极组45 人(男20 人,平均年龄22.60±3.43 岁),受众态度中性组49 人(男26 人,平均年龄21.31±2.52 岁),受众态度消极组47 人(男23 人,平均年龄21.00±3.33 岁)。

2.2 实验设计

采用2(信息类型:消极刻板印象信息、中性刻板印象信息)×3(受众态度:积极、中性、消极)混合实验设计。被试内变量为信息类型,被试间变量为受众态度,因变量为抑郁症消极刻板印象和中性刻板印象的信息描述效价和信息回忆效价。

2.3 实验材料

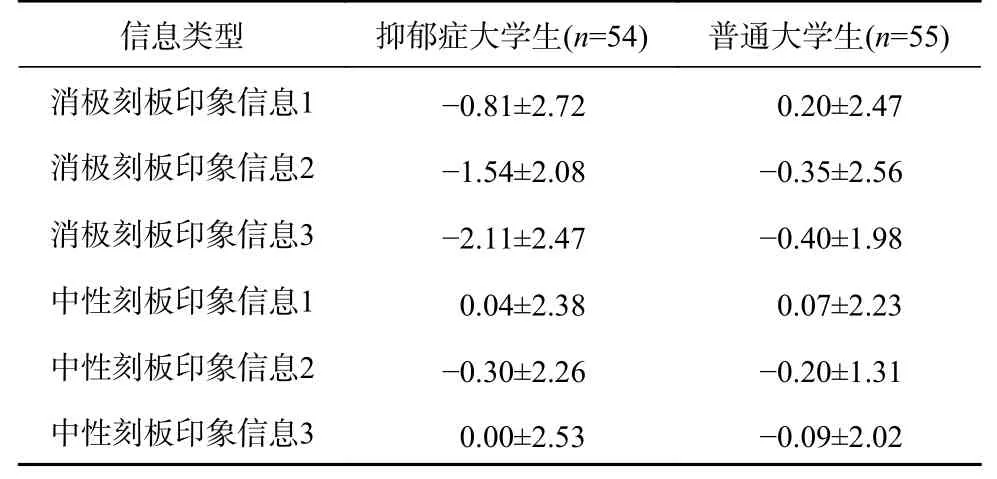

参考共享即相信(sharing-is-believing)实验范式经典研究(Echterhoff et al., 2005; Echterhoff et al.,2008)、刻板印象近期研究(佐斌 等, 2021),以及共享即相信实验范式和刻板印象相结合的近期研究(Ye et al., 2021),确定实验材料编制过程。具体如下。(1)提名阶段:招募40 名被试(男18 人,平均年龄18.90±1.11 岁),让被试用10 个形容词来描述抑郁症大学生,基于其中提名次数靠前的形容词编写实验材料的信息条目库。该信息条目库包括12 条针对抑郁症大学生的模糊的行为信息,模糊性体现为信息既可以积极解读,也可以消极解读。例如,“张青在团队中两次被推选为先进,由于认为有人比自己更优秀所以就都推托了,看到别人被评选后又有些失落”,该模糊信息既可以被积极解读为“张青是谦虚的”,也可以被消极解读为“张青是矫情的”。其中,“谦虚的”和“矫情的”都是提名次数靠前并且效价相反的形容词。需要注意的是,信息模糊性是共享即相信实验范式的关键,这是因为模糊的信息能够允许被试产生针对目标对象的不同态度。所有信息长度控制在50 个字左右。(2) 评估阶段:招募102 名被试(男49 人,平均年龄20.78±3.23 岁),让被试对提名阶段所得的12 条信息进行效价评估(随机排列,11 点计分,-5=非常消极,5=非常积极),选出效价最消极的3 条信息作为抑郁症消极刻板印象信息(均值区间为[-2.32, -1.24]),效价最中性(接近0)的3 条信息作为抑郁症中性刻板印象信息(均值区间为[-0.21, 0.11])。(3)验证阶段:招募109 名被试(男43 人,平均年龄29.72±8.00 岁),将其分为两组,分别对这6 条信息进行效价评估(随机排列,11 点计分,-5=非常消极,5=非常积极),其中一组目标对象为抑郁症大学生,另一组目标对象为普通大学生。结果表明:当目标对象是普通大学生时,参与者对6 条信息的评估较为中性(接近0),t(54)=[-1.50, 1.52],ps>0.05,验证了实验材料的模糊性特征;当目标对象是抑郁症大学生时,参与者对3 条消极刻板印象信息的评估显著低于普通大学生目标群体,t(107)=[2.04, 3.99],ps<0.05,Cohen’sd=[0.39, 0.76],而3 条中性刻板印象信息的评估与普通大学生目标群体没有显著差异,t(107)=[-0.21, 1.03],ps>0.05,验证了3 条消极刻板印象信息与抑郁症消极刻板印象密切相关。见表1。

表1 6 条抑郁症大学生行为信息的效价评估(M±SD)

经过以上编制过程,最终得到以下6 条模糊信息用于实验。消极刻板印象信息1:“张青能够与周围的细小事物产生共情,经常为流浪动物或陌生人遭遇的困境而落泪,为自己不能帮助他们而悲伤(细腻的vs.悲观的)”。消极刻板印象信息2:“张青在团队中两次被推选为先进,由于认为有人比自己更优秀所以就都推托了,看到别人被评选后又有些失落(谦虚的vs.矫情的)”。消极刻板印象信息3:“张青所在团队犯了集体性错误受到批评,张青对此一直很自责,认为是自己拖累了大家,觉得没脸见人(尽责的vs.自咎的)”。中性刻板印象信息1:“周围的人很喜欢找张青代劳做一些杂事,哪怕不愿意或是不方便,张青对周围人的要求也总是来者不拒(热心的vs.懦弱的)”。中性刻板印象信息2:“张青有追求完美的性格,在开始做一件事情之前总是思前顾后花很长时间进行准备工作,在做决定时非常困难(周全的vs.纠结的)”。中性刻板印象信息3:“张青很在意细节,即使是手写笔记,也总是要求自己写得非常整齐和清晰,这使得张青有时不能及时完成任务(细心的vs.刻板的)”。需要注意的是,上述6 条信息括号中的内容不会呈现给被试。

2.4 实验程序

使用Visual Basic 设计一套基于计算机的标准化实验程序管理流程(Echterhoff et al., 2008),指导被试完成每一步实验操作并记录其反应,主试会在其中某些环节提供必要帮助。首先,告知被试本实验为沟通和识别实验,实验任务要求被试向受众描述一名目标对象(抑郁症大学生张青),受众将根据被试的描述从30 名熟人中识别该目标对象,事实上受众和目标对象均为虚拟被试。紧接着,告知被试受众对目标对象的态度。受众态度积极组和受众态度消极组的被试被告知“我们之前的调研结果表明,受众似乎比较(喜欢/不喜欢)张青,对张青比较(认可/不认可),认为其(有/没有)很多好的品质”;受众态度中性组的被试被告知“我们之前的调研结果表明,受众对张青持中性态度,没有明显偏好”。之后,所有被试均阅读同一篇关于目标对象的实验材料。阅读结束后,主试收回材料并打开信息描述文本框,被试输入有关目标对象的描述信息,输入完成后点击发送按钮将描述信息发送给受众。之后,告知被试受众需要时间进行识别和反馈,在此期间被试需要完成一个与实验无关的10 分钟干扰任务。干扰任务结束后,主试告知被试受众已完成识别任务但不告知其识别是否成功,并要求被试再次回忆有关目标对象的信息。此时主试打开信息回忆文本框,被试输入回忆信息。实验结束后,被试填写人口学信息问卷和怀疑检查问卷。见图1。

图1 实验流程图

2.5 数据分析

由两名对实验不知情的独立编码员对被试撰写的描述信息和回忆信息进行编码。具体如下。(1)信息拆解:研究者根据实验材料中的6 条信息将描述信息文本拆解为6 个信息描述单元,将回忆信息文本拆解为6 个信息回忆单元。(2)信息单元评估:两名编码员在学习编码手册中的编码尺度和编码示例后对信息描述单元和信息回忆单元进行效价评估,信息单元随机呈现,11 点计分(-5=非常消极,5=非常积极)。结果表明抑郁症消极和中性刻板印象信息描述单元的评分一致性系数分别为0.74 和0.77,抑郁症消极和中性刻板印象信息回忆单元的评分一致性系数分别为0.78 和0.76。(3)计算信息效价:分别计算两名评分者在3 个抑郁症消极刻板印象信息描述单元、3 个抑郁症中性刻板印象信息描述单元、3 个抑郁症消极刻板印象信息回忆单元和3 个抑郁症中性刻板印象信息回忆单元上的均值,最终得到每名被试的4 个效价分数,分别为抑郁症消极刻板印象信息和抑郁症中性刻板印象信息的信息描述效价,以及抑郁症消极刻板印象信息和抑郁症中性刻板印象信息的信息回忆效价。本研究使用SPSS25.0 软件进行统计分析。

3 结果

3.1 受众调节效应

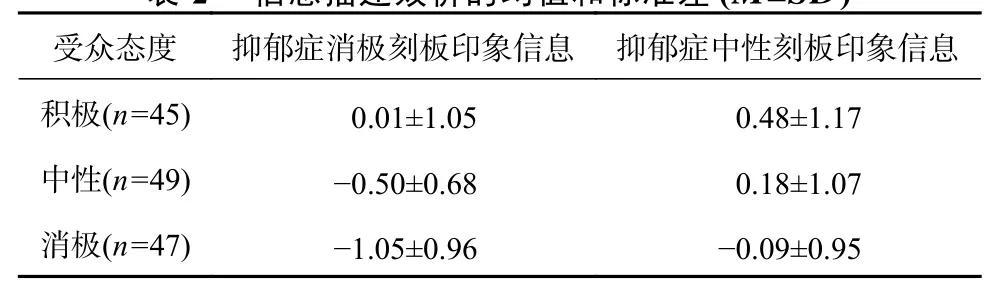

以信息类型和受众态度为自变量,以抑郁症消极和中性刻板印象信息的信息描述效价为因变量,进行重复测量方差分析。结果表明(见表2),不同信息类型的信息描述效价存在显著差异[F(1,抑郁症消极刻板印象信息的信息描述效价(M=-0.51,SD=1.00)显著低于抑郁症中性刻板印象信息(M=0.19,SD=1.08)。受众态度显著影响被试的信息描述效价[F(2, 138)=事后检验表明,受众态度消极组的被试在描述抑郁症大学生时显著消极于中性组(p=0.017)和积极组(p<0.001),而受众态度积极组的被试在描述抑郁症大学生时显著积极于中性组(p=0.021)和消极组(p<0.001)。验证了假设1。

表 2 信息描述效价的均值和标准差 (M±SD)

图2 不同受众态度下被试描述抑郁症大学生的信息效价

3.2 受众调节效应对记忆的影响

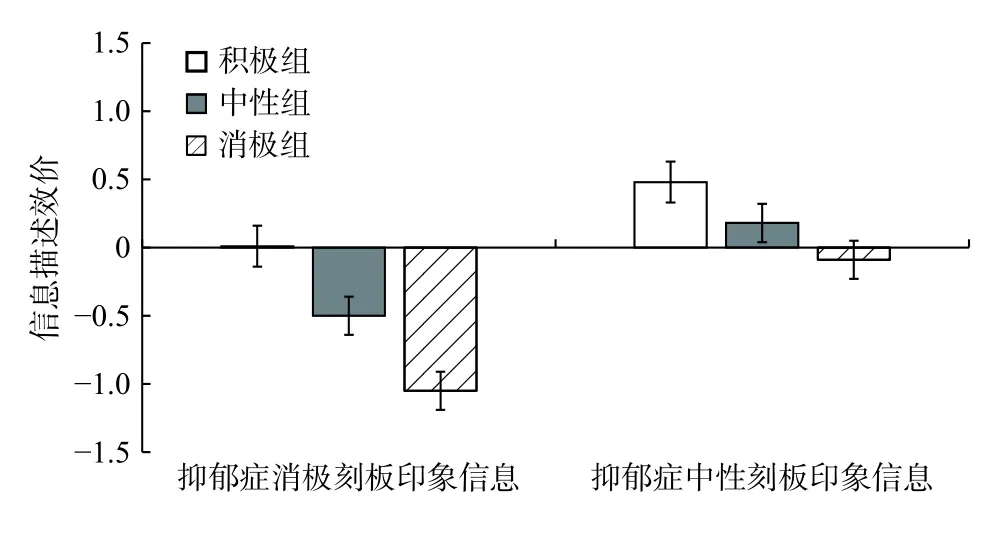

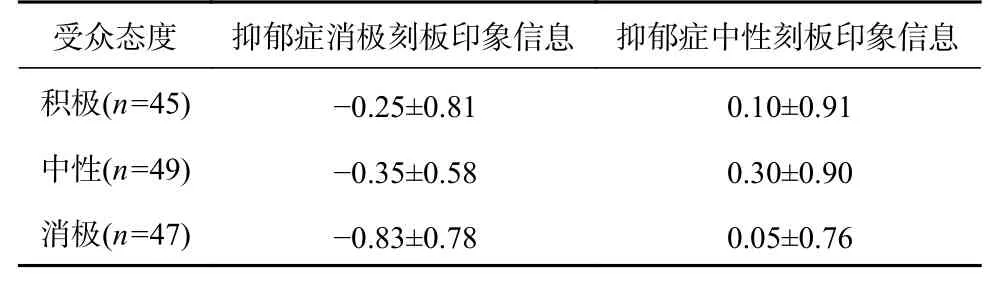

以信息类型和受众态度为自变量,以抑郁症消极和中性刻板印象信息的信息回忆效价为因变量,进行重复测量方差分析。结果表明(见表3),不同信息类型的信息回忆效价存在显著差异[F(1,抑郁症消极刻板印象信息的信息回忆效价(M=-0.48,SD=0.77)显著低于抑郁症中性刻板印象信息(M=0.15,SD=0.86)。受众态度显著影响被试的信息回忆效价[F(2, 138)=事后检验表明,受众态度消极组的被试在回忆抑郁症大学生时显著消极于中性组(p=0.006)和积极组(p=0.017),而受众态度积极组与中性组间不存在显著差异(p=0.757)。这一结果部分验证了假设2。

表3 信息回忆效价的均值和标准差(M±SD)

信息类型和受众态度的交互作用显著[F(2,针对抑郁症消极刻板印象信息,受众态度不同的3 组被试在信息回忆效价上存在显著差异[F(2, 138)=8.51,p<0.001,其中受众态度消极组的信息回忆效价(M=-0.83,SD=0.78)显著消极于中性组[M=-0.35,SD=0.58;t(94)=3.38,p=0.001]和积极组[M=-0.25,SD=0.81;t(90)=3.53,p=0.001]。但是,受众态度积极组与中性组间不存在显著差异[t(92)=0.77,p=0.443]。针对抑郁症中性刻板印象信息,受众态度不同的3 组被试在信息回忆效价上不存在显著差异[F(2, 138)=1.09,p=0.339]。验证了假设4。见图3。

4 讨论

为了探究群体如何形成有关抑郁症的消极刻板印象共识,本研究基于共享现实理论,采用共享即相信实验范式,探讨人际沟通中针对抑郁症群体的受众调节效应及其对记忆的影响。结果表明,与受众中性态度这一基线水平相比,当受众对抑郁症个体态度积极(或消极)时,被试会更加积极(或消极)地向受众描述抑郁症个体,该结果验证了假设1。此外,受众调节效应会进一步影响被试的记忆。结果表明,相较于受众中性态度这一基线水平,受众消极态度下被试对抑郁症个体的回忆更加消极,但受众积极态度不会使被试的回忆更加积极,这部分验证了假设2。以上发现提示,人们在人际沟通过程中并非客观传递抑郁症相关信息,而是会根据受众对抑郁症个体的态度来调整自己对抑郁症个体的描述和回忆,这与以往性骚扰情境(Pierucci et al., 2014)、集体-个体主义文化情境(Skorinko et al., 2015)和德国-土耳其国家情境(Echterhoff et al., 2017)中的受众调节效应的研究结果较为一致。记忆偏差是成功创造共享现实的代理指标(Echterhoff et al., 2005),而本研究在抑郁症情境中发现了受众调节效应及其记忆偏差,这反映出被试与受众之间成功创造了有关抑郁症个体的共享现实。

本研究在此基础上进一步关注不同信息类型的受众调节效应,其中重点关注抑郁症消极刻板印象信息。结果表明,受众态度消极时,被试更加消极地描述和回忆抑郁症消极刻板印象信息;受众态度积极时,被试更加积极地描述抑郁症消极刻板印象信息,但不会积极地回忆;受众态度不影响被试对抑郁症中性刻板印象信息的描述和回忆。该结果验证了假设3 和假设4,即受众消极态度会增强抑郁症消极刻板印象信息的负向描述偏差和负向记忆偏差。以往研究发现,受众积极态度在“富二代”消极刻板印象中起保护作用,被试会积极回忆“富二代”消极刻板印象信息(Ye et al., 2021)。与之相比,本研究未发现受众积极态度的保护作用,但发现了受众消极态度对抑郁症消极刻板印象的增强作用。之所以如此,一方面可能是因为本研究增加了受众态度中性组,验证过程更加严格;另一方面可能是因为人们在沟通中倾向于分享与刻板印象一致的信息(Clark &Kashima, 2007) 和负面信息(Bebbington et al.,2017)。相较于抑郁症中性刻板印象,抑郁症消极刻板印象存在受众调节效应及其记忆偏差,这表明抑郁症消极刻板印象更容易在人际沟通中形成共享现实,进而加剧抑郁症的公共卫生困境和个人健康困境。

综上,本研究验证了抑郁症消极刻板印象的受众调节效应,并进一步发现抑郁症消极刻板印象更容易形成共享现实,该结果具有一定的理论价值与实践意义。首先,在人际互动层面加深了对抑郁症消极刻板印象群体共识形成机制的理解。其次,扩展了共享现实理论框架的议题范畴和范式工具,将共享现实的理论应用延伸至心理健康领域。最后,在实践层面上为抑郁症消极刻板印象的共识建构和干预措施提供新的证据和思路,指出每个人所持有的抑郁症态度不只与自身有关,还能够通过人际沟通加强抑郁症消极刻板印象的群体共识,因此提高人们对受众态度的识别和警觉可能有助于削弱抑郁症消极刻板印象群体共识带来的负面影响。

本研究仍存在一些不足。第一,实验材料再检验和再优化。例如,结合抑郁症相关文献与访谈来确定实验材料以提升代表性。第二,细化机制,例如,探讨理解世界真相的认知动机(epistemic motivation; Kopietz et al., 2010)、建立社会联系的关系动机(relational motivation; Pierucci et al., 2013)、认知权威性(epistemic authority; Echterhoff et al.,2017)和共识感知(perceived social consensus; Puhl et al., 2005)等因素在抑郁症消极刻板印象的受众调节效应中如何发挥作用,为抑郁症消极刻板印象的积极转化和有效干预提供证据支持。

5 结论

人们会根据受众对抑郁症个体的态度来调整自己对抑郁症个体的描述和回忆。受众态度积极时,人们会积极描述抑郁症个体;受众态度消极时,人们会消极描述和回忆抑郁症个体。此外,受众消极态度会增强抑郁症消极刻板印象信息的负向描述偏差和负向记忆偏差,表明抑郁症消极刻板印象更容易形成共享现实。