自我概念视角下的师范生职业使命感提升机制:一项追踪研究 *

张晓颖 李亚琴 黄希庭 杨 庆

(1 曲阜师范大学心理学院,曲阜 273165) (2 济宁市特殊教育学校,济宁 272067) (3 西南大学心理学部,重庆 400715)

1 引言

教师的职业生涯是一个不断发展的过程,其职业认同感和使命感的形成多始于师范生阶段(王鑫强 等, 2011)。如何增进师范生对于教师职业的认识、提升职业使命感,对于教师队伍建设至关重要。

职业使命感(occupational calling)是一种源于自我的超然召唤,其目的是以一种获得意义感和目标感的方式实现特定的职业角色,并以利他导向作为动力源泉(Dik & Duffy, 2009)。师范生的职业使命感包含个体对教师职业内在的积极情感体验和价值认同,以实现社会价值为动力来源(王鑫强等, 2011; 张春雨, 2015)。职业使命感能将个人欲求与职业价值紧密联系起来,是一种职业相关的心理资源(Allan & Duffy, 2014)。

直接探讨师范生职业使命感影响因素的研究相对较少,通过回顾不同人群,可将影响因素归纳为客观和主观两个方面。客观因素主要包含人口学变量(如性别、专业类型等)(李飞飞, 2016; 王慧, 2015),家庭因素(如家庭社会经济地位)(Schulenberg et al., 1984)和学校因素(如组织支持和领导风格等)(黄丽 等, 2019; Markow, 2007)等。主观因素主要包含专业实践经历(李飞飞, 2016),专业技能(Dik & Duffy, 2012; Elangovan et al., 2010),教学效能感(Duffy et al., 2011)和人格特质等(如主动性、心理韧性、情绪能力等)(沈雪萍, 顾雪英, 2018; 张蓓, 2019)。

尽管研究者从不同角度探讨了职业使命感的影响因素,但在方法上多是横断面的浅层关联,难以说明它们确有因果作用。此外,以上研究对于内在自我认识(即自我概念)角度关注较少,而职业使命感的形成离不开自我认识的完善(Super,1951),对自我的逐步了解、获得清晰的身份能够指引个体的职业目标和行为(Elangovan et al., 2010;Hall & Chandler, 2005)。鉴于此,本研究尝试结合资源保存理论系统探讨自我概念不同成分在师范生职业使命感形成中的作用,并探索潜在的中介和调节机制。

资源保存理论(conservation of resources theory,COR)(Hobfoll, 1989, 2001)认为,为了生存与发展,个体努力保护、维持和建构有价值的资源。一方面,资源的潜在或实际损失具有威胁性,由此带来压力感;另一方面,当个体现有资源越丰富时,越能主动进行投资,孕育并积累更多新的资源,形成一种资源“增益螺旋”(gain spiral)效应(Hobfoll, 2001)。作为积极的个体特征,自我概念和职业使命感均是有价值的心理资源(Hobfoll,1989),当自我概念越完善时,越有可能通过资源投入增进个体对于工作的积极认知和情感体验,促进职业使命感形成。

自我概念清晰性是个体对自我概念内容(如自我特征)认知的明确性、一致性和稳定性,是一种结构成分(Campbell, 1990)。Conklin(2012)认为,个体首先要了解真实的自己,探索与外部世界的联系,获得清晰的自我定位,才能逐渐发现目标和使命。Duffy 和Sedlacek(2010)发现,职业使命感与自我概念清晰性存在显著的正相关。对于师范生而言,清晰的自我认识有助于其将教师的职责、要求、社会评价等纳入自我概念,积累丰富的心理资源,从而促进其在专业学习和教师生涯中对于自身价值的探索,形成职业使命感。由此推论,自我概念清晰性能够正向预测师范生职业使命感。

自尊是个体对自己的整体性积极评价,是自我概念的内容成分(Leary & Baumeister, 2000),也是一种基本心理需要(Greenberg, 2008),被视为重要的心理资源(Hobfoll, 1989)。自尊较高的个体有更丰富的心理资本,在职业活动中有更高参与度,也有更多机会通过人际联结等获得新的资源,在职业发展中产生更多积极体验,从而增进职业价值感(Motallebzadeh & Kazemi, 2018)。同时,高自尊的教师对教学有更积极的感受,有更强的意愿发展专业能力,且更愿意在工作中投入资源,这些优势促成了更高水平的职业认同感(Motallebzadeh & Kazemi, 2018)。鉴于这些,推论自尊能够促进职业使命感形成。

从资源保存理论(Hobfoll, 1989, 2001)角度,完善的自我概念有利于个体进行资源投资和管理,从而促进新的资源(如职业使命感)形成。在这一过程中,自我概念可能不是独立发挥作用,而是存在资源的转化和管理过程,其中生命意义感(包含意义体验和意义寻求)可能是重要一环,因此本研究提出意义体验发挥中介效应(资源转化)、意义寻求发挥调节效应(资源管理)的假设。

生命意义感(meaning in life)是个体存在的顺序感、目的感及和谐感(Wong & Fry, 1998),包括意义体验(presence of meaning)和意义寻求(searching for meaning):意义体验是认知维度,强调一种结果,体现个体对当前人生目标和价值的感知和获得程度;意义寻求属于动机维度,强调一种过程,体现个体正在努力寻找人生目标的程度(Steger,Kawabata, et al., 2008)。人类的存在离不开生命意义感,它显然是一种重要的心理资源(Hobfoll,1989)。生命意义感和职业使命感都包含了个体存在的目标感和价值导向,意义感也被视为职业使命感的核心维度之一(Dik & Duffy, 2009),因而生命意义的探索有助于职业使命感的形成。

同时,自我概念是影响意义体验的重要因素。自我概念的核心要素之一是确定自我存在的重要性和价值感,体现了生命意义的认知维度(Steger, Kawabata, et al., 2008)。研究表明,对自己有稳定、清晰了解的个体,能够制定明确的目标,并依此进行自我管理、感悟生活经验,其生命意义体验更强(聂晗颖, 甘怡群, 2017; Shin et al.,2016)。当师范生清楚地了解自己的欲求、能力等方面时,更容易找到生命的意义,进而促进职业使命感的形成和巩固。

另外,自尊也可正向预测意义体验。自尊被视为人们成功与外部世界建立联系的指标,是心理资源丰富程度的计量器,能够体现人际关系质量和社会支持水平(Leary & Baumeister, 2000)。研究表明,自尊对生命意义感有正向预测作用(谭亚菲, 2013)。当师范生具有较高自尊时,意味着其有更多心理资源应对各类挑战,竞争力更强,从而更好地胜任教师工作,增强生命意义体验和职业使命感。综上,预期意义体验在自我概念与职业使命感的关系间发挥中介作用。

在职业使命感形成过程中,生命意义感不仅承担资源转化角色,也可能发挥资源管理的作用。意义体验和意义寻求在性质上有所差异:体验-寻求模型认为个体缺乏意义体验时会进行意义寻求,当意义体验较高时则减弱意义寻求,二者应当呈负相关关系;而寻求-体验模型则认为个体进行意义寻求时会获得更多的意义体验,而停止意义寻求时则意义体验水平降低,二者应当呈正相关关系(苏勤 等, 2018; Steger, Kashdan, et al.,2008)。Newman 等(2018)采用交叉滞后分析发现,前一时间点的意义寻求显著正向预测后一时间点的意义体验水平(而不是反过来)。因此,寻求-体验模型得到了更有力的支持,即意义寻求可能是前因变量,意义体验是结果变量。

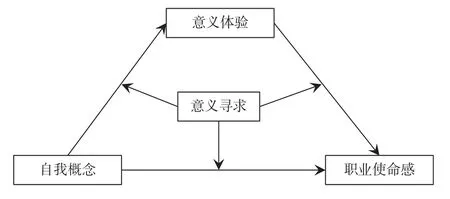

基于上述关系,本研究将意义寻求作为一种资源管理行为,探索潜在的调节作用,即意义体验的中介效应可能受到初始意义寻求水平的调节(见图1)。一方面,基于资源“增益螺旋”假说(Hobfoll, 1989, 2001),作为一种资源管理方式,高意义寻求个体的心理资源可能较丰富,后续能够获得的意义体验水平更高(Newman et al., 2018),通过螺旋增益促进自我概念→意义体验的积极效应的转化(相当于积极效应的累加)。另一方面,基于资源获得悖论原则(gain paradox principle)(Hobfoll et al., 2018),由于低意义寻求个体拥有的心理资源可能较为匮乏(Newman et al., 2018),对其而言获得额外资源的价值得到凸显,因而更加重视新资源的获取,由此可能促进意义体验向职业使命感的转化。此外,出于探索性目的,也将分析意义寻求是否调节直接效应。

图1 假设模型

2 研究方法

2.1 被试

在某师范类省属高校随机抽取师范生进行一年的追踪调查,第一次(T1)共调查836 名,间隔一年后,第二次(T2)获得684 名数据。删除两次不匹配、不认真填答者188 人,最终保留496 名有效被试(女生443 人)。T1 被试年龄在17~23 岁之间(平均年龄为19.31±1.00 岁)。

2.2 研究工具

2.2.1 自我概念清晰性量表

采用方晓义等(2012)编制的自我概念清晰性量表,包括10 个题目(如“我对自己的看法摇摆不定”)。采用4 点计分,分数越高(反向题经过转化)代表清晰性越高,在T1、T2 的Cronbach’s α 系数分别为0.87、0.87。

2.2.2 自尊量表

采用中文版的Rosenberg 自尊量表(汪向东 等,1999),包括10 个题目(如“我对自己持有一种肯定的态度”)。采用4 点计分,分数越高(反向题经过转化)代表自尊越强,在T1、T2 的Cronbach’s α 系数分别为0.87、0.87。

2.2.3 生命意义感量表

采用刘思斯和甘怡群(2010)修订的生命意义感量表。意义体验包括5 个题目(如“我明白自己生活的意义”),意义寻求包括4 个题目(如“我正在寻找自己生活的意义”)。采用7 点计分,分数越高(反向题经过转化) 表示意义体验/寻求越强。总量表在T1、T2 的Cronbach’s α 系数分别为0.77、0.77,意义体验为0.83、0.85,意义寻求为0.83、0.76。

2.2.4 职业使命感量表

采用张春雨(2015) 编制的职业使命感量表,包括利他贡献(如“我想从事的工作要对社会有所贡献”)、导向力(如“我受到某种力量的感召而选择未来要从事的职业”)、意义与价值(如“我要找到一份能让我感到自己存在价值的工作”)三个维度,共11 个题目。采用5 点计分,分数越高(反向题经过转化)表示职业使命感越强。总量表在T1、T2 的Cronbach’s α 系数分别为0.84、0.85,利他贡献为0.75、0.78,导向力为0.77、0.79,意义与价值为0.77、0.78。

3 结果

3.1 描述性统计和相关分析

从横向关系看,无论是T1 还是T2,师范生的自尊、清晰性、意义体验和职业使命感两两之间均呈显著正相关;从纵向关系看,T1 的自尊、清晰性、意义体验、职业使命感均与T2 各变量(除意义寻求)呈显著正相关(见表1)。

表1 描述性统计和变量间的相关分析

3.2 交叉滞后分析

首先,以T1 自尊为预测变量,T2 职业使命感为结果变量(见图2):第一步控制人口学变量的影响,结果表明性别(β=-0.03,p>0.05)、年龄(β=0.08,p>0.05)、家庭社会经济地位(β=0.09,p>0.05) 对T2 职业使命感影响不显著;第二步控制职业使命感稳定性影响,结果表明T1 职业使命感对T2 职业使命感的正向预测作用显著(β=0.54,p<0.001);第三步考察T1 自尊对T2 职业使命感的独立影响,结果表明预测作用不显著(β=0.01,p>0.05)。

图2 自尊、清晰性与职业使命感的交叉滞后分析

类似地,考察清晰性的预测作用:第一步和第二步结果同上,第三步结果表明T1 清晰性对T2 职业使命感的正向预测作用显著(β=0.14,p<0.001)。

反过来,以同样步骤分别考察职业使命感对自尊和清晰性的预测效应,结果显示(见图2),T1 职业使命感对T2 自尊和T2 清晰性的预测作用均不显著。以上结果表明,自我概念清晰性是职业使命感的前因变量。

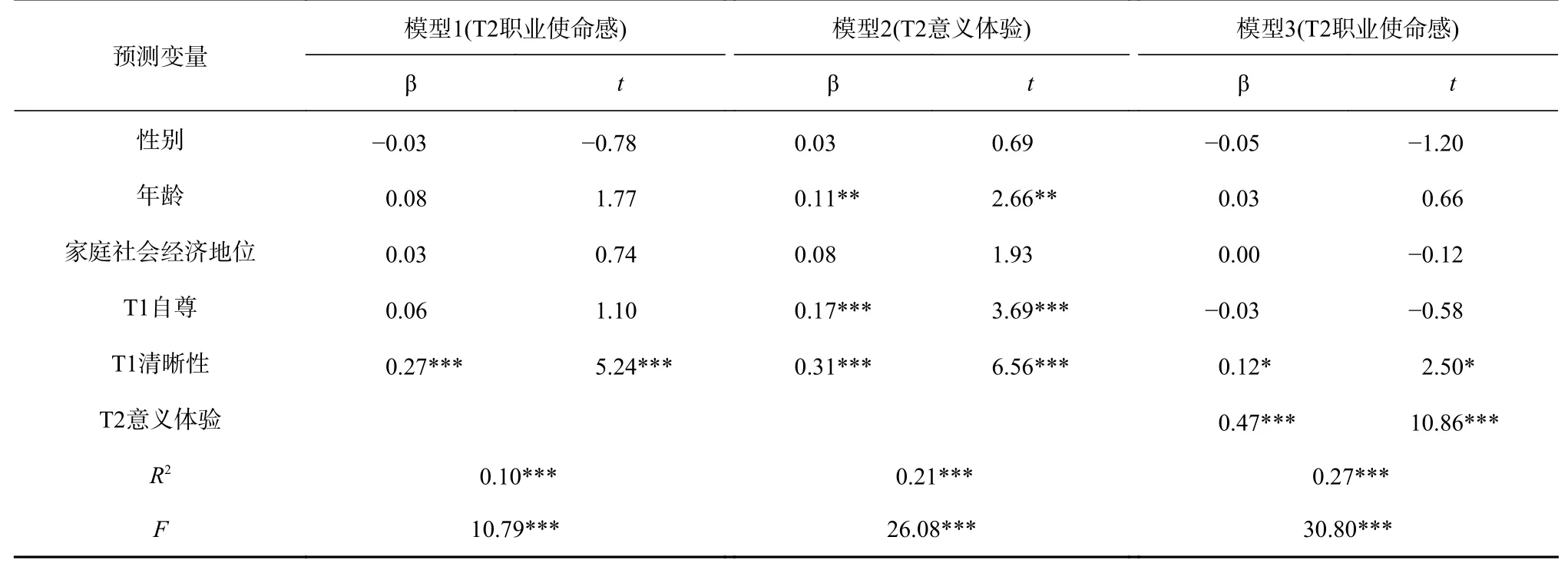

3.3 意义体验的中介效应检验

参照温忠麟和叶宝娟(2014a)的检验流程,进行中介效应的多元回归分析,结果可见中介效应成立,具体回归系数见表2。在此基础上,进一步计算中介效应大小,当以T1 自尊为预测变量时,T2 意义体验中介效应值是0.19(95%置信区间[0.13,0.25]),控制中介后的直接效应值是0.03(95%置信区间[-0.08, 0.14]),表明T2 意义体验是完全中介效应,占总效应的90.48%。

表2 中介效应多元回归依次检验

当以T1 清晰性为预测变量时,T2 意义体验中介效应值是0.18(95%置信区间[0.12, 0.23]),控制中介后的直接效应值是0.10(95% 置信区间[0.02,0.18]),表明T2 意义体验的部分中介效应显著,占总效应的64.29%。

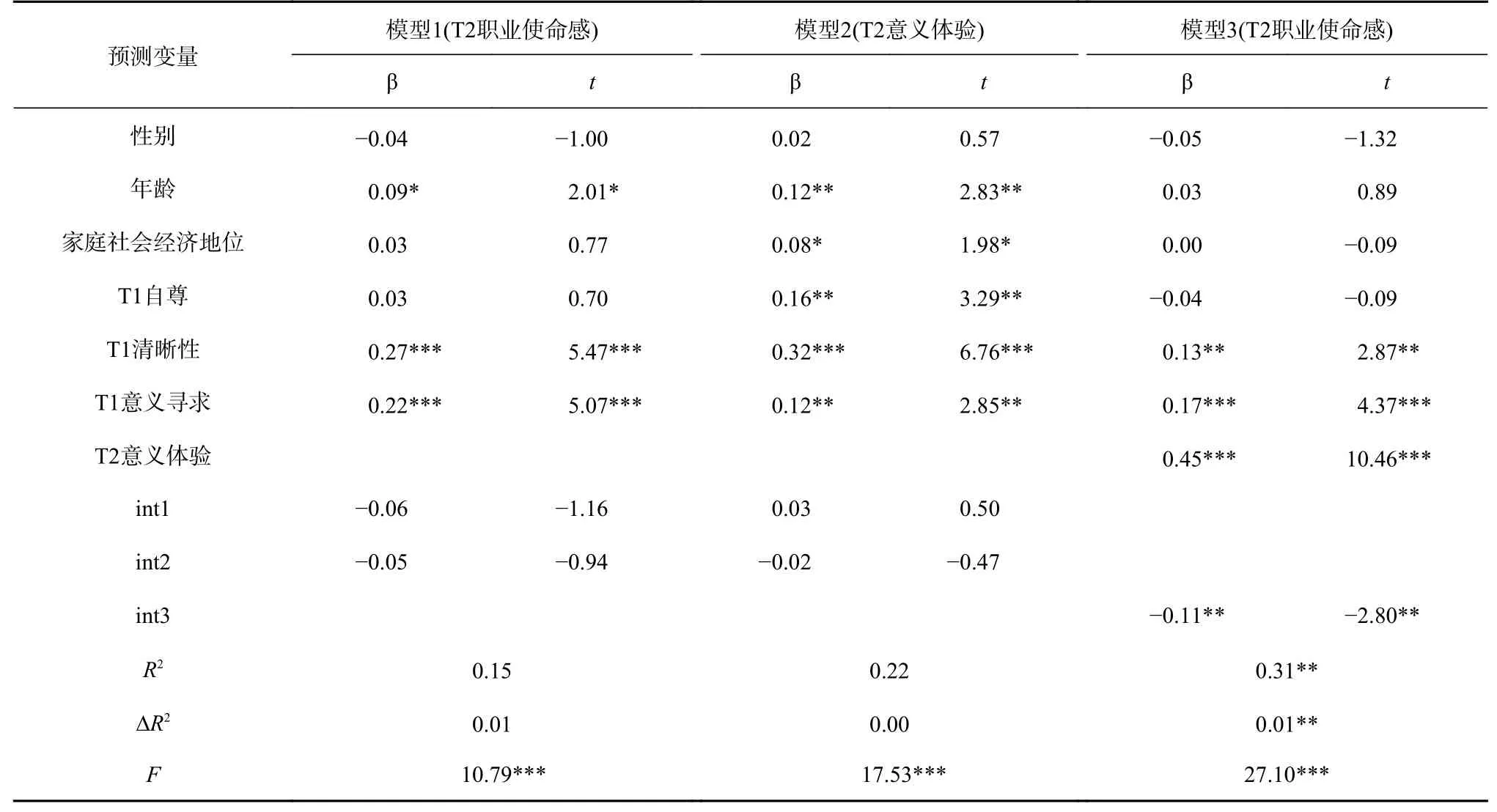

3.4 意义寻求的调节效应检验

参照温忠麟和叶宝娟(2014b)的检验流程,进行有调节的中介效应多元回归分析,具体回归系数见表3。结果表明,T1 意义寻求×T2 意义体验的交互项显著负向预测T2 职业使命感,表明意义寻求调节了中介路径后半段(也见图3)。出于验证目的,将T2 意义寻求作为调节变量带入回归方程验证其对中介后半段路径的调节作用时,核心结果差别不大(交互项: β=-0.09,t=-2.32,p=0.021),说明意义寻求作为模型的调节变量是稳健的。

表3 有调节的中介效应多元回归依次检验

图3 自尊和清晰性对职业使命感的预测及生命意义的作用

为了更清楚展示调节效应,进行简单斜率分析(见图4),对于低意义寻求个体(低于均值一个标准差),意义体验对职业使命感有较强正向预测作用(β=0.29,t=11.44,p<0.001);对于高意义寻求个体(高于均值一个标准差),尽管意义体验对职业使命感也有显著正向预测作用,但效应相对较弱(β=0.19,t=7.55,p<0.001)。

图4 T1 意义寻求在T2 意义体验与T2 职业使命感关系中的调节作用

4 讨论

基于资源保存理论(Hobfoll, 1989, 2001),通过间隔一年的追踪调查发现,自我概念清晰性能够直接正向预测职业使命感,也可以通过生命意义体验的间接效应产生作用;自尊对职业使命感没有显著直接预测作用,但是可以通过意义体验发挥完全中介作用。这些结果还可能受到意义寻求水平的调节。以上说明自我概念不同成分对职业使命感的作用强度和机制有所差别。

4.1 自我概念与职业使命感的关系

从资源保存理论的角度,自我概念越完善的个体其心理资源越丰富,能够更准确地进行自我识别和目标定位,从而更好地促进职业使命感的形成(Hobfoll, 1989)。Buechner(1993)认为,真正的职业使命感出现在能力、兴趣和现实需求相遇的“十字路口”,高清晰性的个体对兴趣、能力及理想有明确的认识,更倾向于选择认为有意义的职业以达成自我实现。因此,对自我有清晰认识、价值感较高的师范生其目标更为一致和明确,能够积极自如地探索与外部世界的联系,并将这些优势与教师职业相结合,转化为丰富的心理资源,表现出更强的目标调整和学业适应能力,对教师职业有坚定的信念和使命感。

交叉滞后分析显示,清晰性能够直接正向预测职业使命感,而自尊的直接预测作用不显著(即需要通过意义感进行中介转化),说明不同成分的自我概念在职业使命感的形成中发挥作用的方式有所差异,相对来说,相比自尊,清晰性的作用更为直接和明显。一些研究指出,使命感的本源在于个体“知道为什么投资”(Hall & Chandler,2005),即个体先要清楚地了解自身状况、目标和需求,并对自我有稳定的认识,才能明确未来适合从事什么职业,进而产生认同等。因此,清楚地知道“我是谁”,是获得职业使命感的前提条件(Elangovan et al., 2010),从这一层面讲,相较于自我的情感性评价成分(即自尊),其认知性的评价成分(即清晰性)可能是职业使命感形成过程中更基础的先决条件,未来研究可进一步深入探讨和检验这一问题。

4.2 意义体验的中介作用

结果还表明,师范生的自我概念可以通过影响生命意义体验进而预测职业使命感,是对以往研究的拓宽和深化。根据资源“增益螺旋”效应(Hobfoll, 2001),自我概念越完善的个体其初始心理资源越丰富,有更多机会通过资源投入获得新资源(如生命意义体验),增加资源存量,进而获取更多资源收益(如职业使命感),形成螺旋增益。

一方面,高清晰性个体的自我认识结构较为完善,较少依赖外界线索进行自我评价(Vartanian &Dey, 2013);当面临负性反馈时,能够吸收信息中的积极面缓冲自我威胁(Emery et al., 2015);并采用更为积极的应对策略解决负性压力事件(Smith et al., 1996),这些都有利于保持生命意义感。另一方面,自尊是人们应对生活挑战时的自信体验,高自尊的个体往往有较高的自我效能感(纳撒尼尔·布兰登, 1998),而效能感是职业认同的构成要素(Canrinus et al., 2011)。自我效能感较高的师范生乐于尝试和接受挑战性的任务,增强对教师职业的期待以及对自身价值和生命意义的认同,促进职业使命感的形成。

4.3 意义寻求的调节作用

从心理资源的角度,意义寻求可被视为一种资源管理行为。根据资源获得悖论(Hobfoll et al.,2018),当个体在资源匮乏时,获得额外资源的价值得到提升,其更在意额外资源的补充和利用。当师范生的意义寻求水平较低时,说明其可能处于资源匮乏状态(Newman et al., 2018),对于资源的渴求更为强烈,进而促进资源之间的传递和转化,表现为意义体验与职业使命感的联结更为紧密。而高意义寻求者,当前的资源水平尚可(Newman et al., 2018),因此应对策略可能不同,即为了保存现有资源、避免陷入“损失螺旋”(loss spirals)(Hobfoll et al., 2018),其可能采用较为保守的资源投资策略,进而削弱了意义体验向职业使命感的转化。

本研究并未发现意义寻求显著调节自我概念与意义体验的关系,这或许是潜在的个体差异造成的。个体成长环境分为相对有利和相对不利条件(Steger, Kashdan, et al., 2008),两种情况下意义寻求的目的和结果可能存在差异。例如,当个体处于相对有利环境时,意义体验水平本身较高,则意义寻求的正向促进作用微弱;而当个体处于不利条件时,意义体验正处于低位,那么意义寻求的促进作用相对更明显(比如更容易促进自我概念到意义体验的转化)。未来研究可结合成长经历有关的个体差异检验该问题。

4.4 研究启示及局限性

本研究结果启示:一是要重视培养师范生形成清晰的自我认识,院校可通过职业生涯规划课程等引导师范生将“小我”的兴趣、能力、目标等与“大我”的教育理想和追求充分结合起来,实现自我认识和职业规划的“人职匹配”,增强教师职业使命感。二是各方要加强师范生专业素养和技能的培训以切实提高师范生从教能力,增强自尊水平,提升职业效能感和认同感,使其有更丰富的心理资源应对职业挑战。三是要结合生命意义教育和实践等(如贫困地区支教、帮扶留守儿童),培养其人生目标感和意义感,引导师范生树立终身从教的信念,这些有助于师范生心理资源的积累、转化和管理,进一步巩固其职业使命感。

本研究也存在一些局限:其一,师范生相对于普通大学生的职业选择、自我定位更加明确,客观上可能造成职业使命感与自我概念的联系更加紧密。未来可尝试将师范生与非师范生进行对照,以更好地考察研究结论的适用范围。其二,本研究只进行了间隔一年的两波追踪调查,客观上造成中介模型并非完全意义上的跨时间滞后。未来可进行多次追踪调查,使研究变量之间的关系更具稳定性。尽管如此,本研究以自我概念视角一定程度上揭示了职业使命感的成因和作用机制,对加强师范生的职业使命感教育提供了新的思路和实践方向。

5 结论

(1)自我概念对于师范生职业使命感有正向因果预测作用;(2)生命意义感是自我概念影响职业使命感形成的潜在中介和调节机制。

致谢 衷心感谢毕重增教授对本文理论性、科学性的提升所提出的宝贵意见。