校园排斥与青少年问题性社交媒体使用的关系:基于潜调节结构方程模型 *

刘致宏 张 野 王 凯 许 晴

(1 沈阳师范大学教育科学学院,沈阳 110034) (2 广东省中山市中等专业学校德育处,中山 528458)

1 引言

随着互联网的迅猛发展与普及,在线社交网络为人们的人际互动提供了重要平台。调查显示,全球约有三分之二的互联网用户活跃于社交媒体平台(Dixon, 2017)。与线下面对面互动相比,移动社交媒体所具备的匿名性、选择性自我暴露以及不受时间和地域限制等特征吸引了大量青少年群体(Kormas et al., 2011)。虽然互联网可以为青少年提供信息获取、休闲娱乐及人际沟通等诸多便利,但同时也会引发其过度或滥用网络,导致问题性使用甚至成瘾。问题性社交媒体使用(problematic social media use)是问题性网络使用的亚型,指个体长时高频地使用社交网络,但尚未达到精神疾病诊断标准的一种问题行为(姜永志,2018)。该行为不仅能引发青少年抑郁、焦虑等情绪障碍(Keles et al., 2020),还会导致自伤、自杀意念等一系列严重后果(Sedgwick et al., 2019)。同时,鉴于社交媒体用户中青少年群体所占比重持续上升的现实状况(姜永志 等, 2019),有必要对青少年问题性社交媒体使用的产生机制进行深入探究。

校园是青少年学习与生活的主要场所,校园中的人际互动对青少年的心理与行为发展具有重要影响。校园排斥是指学生在校园生活中遭受他人或团体忽视或拒绝,难以建立和维持正常人际关系,致使其归属需求与关系需求受到阻碍的现象和过程(张野 等, 2019)。研究表明,排斥可引发青少年焦虑、抑郁等多种负性情绪(黄垣成 等,2021; 王凯, 张野, 2020)。根据补偿性网络使用模型,如果个体在现实生活中体验到较多的消极情绪,就会激活其自我补偿动机,并采用趋近式行为策略,通过社交媒体主动寻求社交刺激,弥补匮乏的心理资源(Kardefelt-Winther, 2014)。此外,当个体遭受排斥等人际威胁时,大脑中检测和调节疼痛的相关区域会被激活,引发社会疼痛(彭苏浩 等, 2019)。为了减轻被排斥痛苦,个体更易于采用回避式行为策略,沉迷于社交媒体中的虚拟世界中(Lin et al., 2017)。因此,校园排斥可能是青少年问题性社交媒体使用的重要心理机制。据此,本研究提出假设1:校园排斥能够正向预测青少年的问题性社交媒体使用。

个人-情感-认知-执行(I-PACE)模型指出,问题性社交媒体使用的形成与发展是个体核心特征、内外部触发因素、情感和认知反应等相互作用的结果,这些变量之间可能存在潜在的中介和调节作用(Brand et al., 2016)。校园排斥是问题性社交媒体使用的重要外部触发因素,而个体的应对方式可能在二者间起中介作用。作为一种常见的非适应性应对方式,体验回避是指个体努力控制或避免引起心理痛苦的不愉快体验,并采取措施改变体验的频率或形式(Hayes et al., 2006)。体验回避模型进一步指出,负性生活事件能够诱发个体消极的情绪体验,促使其通过回避的应对方式(如饮酒、自伤等)来逃离逆境,继而缓解内心的痛苦感受(Chapman et al., 2006)。遭受校园排斥的青少年由于得不到同伴及教师的接纳和认可,就会获得较多负性人际体验(王凯, 张野, 2020),并且试图回避或压抑这些负面感受,从而形成体验回避倾向。实证研究也表明,排斥可以正向预测青少年的回避型情绪应对方式(López Hernández, 2022)。

另一方面,体验回避在产生和维持问题性社交媒体使用方面起着关键作用(Ekşi, 2019)。在面临刺激性事件时,青少年通常采用吸烟、饮酒等问题性回避行为来缓解负面情绪体验(Roche et al.,2019)。但在互联网信息和通信技术迅速发展和传播的今天,青少年的逃避形式极有可能发生巨大转变。社交网络为青少年提供了一个安全的虚拟环境,有助于他们获得网络社会支持、幸福感和愉悦感,缓解消极想法或情绪(Mo et al., 2018)。因此,社交网络具备的优势便可能吸引青少年使用社交媒体来应对情绪困扰及回避现实中的消极校园人际关系,长此以往则增加了问题性社交媒体使用的风险。据此,本研究提出假设2:体验回避在校园排斥与青少年问题性社交媒体使用之间具有中介作用。

体验回避虽然能够解释校园排斥如何影响青少年的问题性社交媒体使用,但这一过程可能受到其他因素的调节,即校园排斥在何时对青少年的问题性社交媒体使用影响更强(或更弱)。鉴于校园排斥能够引发青少年的消极情绪(王凯, 张野,2020),有效的情绪调节策略则可能缓冲校园排斥对体验回避和问题性社交媒体使用的不利影响。Gross 和John(2003)提出了两种具体的情绪调节策略:认知重评和表达抑制。基于生理学的研究表明,与表达抑制相比,认知重评降低情绪体验更加有效且利于身心健康(程利 等, 2009)。认知重评是一种以前因为中心的情绪调节策略,通过对可能引发情绪的情境进行认知解释,达到改变情绪体验的目的(Gross, 1998)。研究表明,认知重评能有效缓冲低社会支持对青少年消极应对方式的影响(Ling et al., 2022)。此外,遭受排斥的青少年也可以通过认知策略从被排斥的痛苦中恢复过来(王玉龙 等, 2020)。研究发现,高水平认知重评有助于青少年从长远角度看待生活,面对压力源能够采取更加积极的应对方式,也就是说,虽然认知重评不能改变压力源,但却可以减轻排斥造成的负面情绪影响(Gu et al., 2023)。因此,本研究提出假设3a:认知重评在校园排斥与体验回避之间具有负向调节作用。

在I-PACE 模型中,情绪是影响个体问题性社交媒体使用的一个重要因素(Brand et al., 2016)。如果说人际排斥等负性人际生活事件是引发青少年沉迷社交媒体的远端因素(Dwivedi & Lewis,2021),那么由此产生的消极情绪则成为诱发问题性社交媒体使用的近端因素(Acar et al., 2022)。由于校园排斥是既发事件,如果能从近端因素的情绪入手,调整青少年的消极情绪,便可能解决其沉迷社交媒体的问题。研究发现,认知重评水平较低的青少年更倾向于通过社交媒体获得直接益处,如逃避现实等(Trumello et al., 2018),但却忽视了过度使用社交媒体导致的长期负面后果(Sedgwick et al., 2019)。相比之下,具有高认知重评技能的个体能够在情绪过程的早期阶段有效地应对负面情绪,因此出现问题性社交媒体使用的风险较低(Fokker et al., 2021)。据此,本研究提出假设3b:认知重评能够在校园排斥与问题性社交媒体使用之间起负向调节作用。

综上,本研究以I-PACE 模型为理论核心,建构了一个有调节的中介模型(图1),探讨校园排斥、体验回避、认知重评和问题性社交媒体使用间的关系,为青少年问题性社交媒体使用的预防与干预提供理论依据和实证支持。

图1 理论假设模型

2 研究方法

2.1 被试

采用整群抽样法,在辽宁省2 所初中和2 所高中共发放问卷1229 份,回收有效问卷1185 份,有效率96.42%。其中,男生564 人(47.59%),女生621 人(52.41%);初一学生267 人(22.53%),初二学生219 人(18.48%),初三学生224 人(18.90%),高一学生240 人(20.25%),高二学生235 人(19.83%)。被试平均年龄为14.44±1.52 岁。

2.2 研究工具

2.2.1 青少年校园排斥问卷

采用张野等人(2019)编制的青少年遭受校园排斥问卷。问卷包括被中伤、被拒绝、被差别对待和被忽视4 个维度,共17 个项目。采用5 点计分,得分越高表示青少年感知受排斥程度越强。本研究中该问卷的合成信度(CR)为0.93,收敛效度(AVE)为0.56,问卷结构效度良好,χ2/df=4.86,CFI=0.94,TLI=0.93,RMSEA=0.06,SRMR=0.04。

2.2.2 接纳与行动问卷第二版

采用曹静等人(2013)修订的接纳与行动问卷第二版测量青少年的体验回避水平。该问卷包含7 个项目,采用7 点计分,得分越高表明体验回避程度越高。本研究中该问卷的合成信度(CR) 为0.86,收敛效度(AVE) 为0.52,问卷结构效度良好,χ2/df=8.12,CFI=0.97,TLI=0.95,RMSEA=0.08,SRMR=0.03。

2.2.3 认知重评问卷

采用王力等人(2007)修订的情绪调节问卷的认知重评分问卷。该分问卷包含6 个项目,采用7 点计分,得分越高表明认知重评水平越高。本研究中该问卷的合成信度(CR) 为0.85,收敛效度(AVE) 为0.54,问卷结构效度良好,χ2/df=3.64,CFI=0.99,TLI=0.98,RMSEA=0.05,SRMR=0.02。

2.2.4 青少年问题性移动社交媒体使用问卷

采用姜永志(2018)编制的青少年问题性移动社交媒体使用评估问卷。问卷包括黏性增加、生理损伤、遗漏焦虑、认知失败和负罪感5 个维度,共20 个项目。采用5 点计分,得分越高表明问题性社交媒体使用倾向越严重。本研究中该问卷的合成信度(CR) 为0.95,收敛效度(AVE) 为0.52,问卷结构效度良好,χ2/df=5.15,CFI=0.94,TLI=0.93,RMSEA=0.06,SRMR=0.05。

3 结果

3.1 共同方法偏差检验

采用汤丹丹和温忠麟(2020)推荐的ULMC 法检验研究中可能存在的共同方法偏差,将各变量维度分数合成潜变量指标,结果显示四因子模型拟合良好(CFI=0.96, TLI=0.96, RMSEA=0.05,SRMR=0.04),加入共同方法因子后模型拟合指数未得到显著改善(相对拟合指数升幅小于0.1,绝对拟合指数降幅小于0.05),表明本研究中不存在严重的共同方法偏差。

3.2 各变量的描述性统计分析

各变量的平均数、标准差和相关系数见表1。结果表明,校园排斥、体验回避、认知重评和问题性社交媒体使用两两之间均显著相关。由于性别和年龄与研究的核心变量具有显著相关,为了减少虚假效应的影响,在后续分析中将性别和年龄作为协变量进行控制。

表1 各变量平均数、标准差和相关系数(n=1185)

3.3 项目打包

由于本研究中模型相对复杂,为简化模型并减少LMS 法时耗及随机误差,对量表题目进行打包处理。根据吴艳和温忠麟(2011)的建议,采用因子平衡法对接纳与行动问卷和认知重评问卷均打包成三个潜变量指标,并采用内部一致性法将校园排斥问卷与问题性移动社交网络使用评估问卷分别打包成四个和五个潜变量指标,并利用全部指标进行分析。

3.4 体验回避的中介作用检验

在控制性别和年龄后,依据理论假设建立结构方程模型,结果显示模型拟合良好:χ2/df=5.18,CFI=0.96,TLI=0.95,RMSEA=0.06,SRMR=0.04。校园排斥显著正向预测问题性社交媒体使用(γ=0.35,Z=8.97,p<0.001),当加入体验回避后,校园排斥对体验回避的效应显著(γ=0.48,Z=12.08,p<0.001),体验回避对问题性社交媒体使用的效应显著(γ=0.40,Z=10.20,p<0.001),体验回避的中介效应为0.19,Bootstrap95%置信区间为[0.15, 0.24],中介效应占总效应的49.36%。表明校园排斥不仅能够直接影响问题性社交媒体使用,而且能够通过体验回避的中介作用间接影响问题性社交媒体使用。

3.5 有调节的中介模型拟合检验

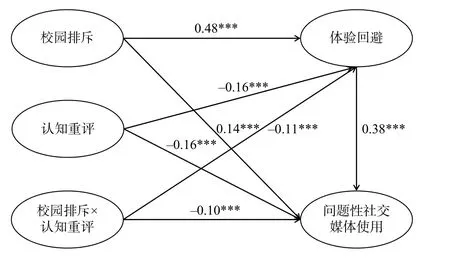

传统方法多采用多元线性回归进行有调节的中介效应分析,这会造成中介和调节效应的低估且结果缺乏稳健性,而建立潜调节结构方程模型既能够有效控制测量误差,同时又避免了乘积指标的问题(方杰, 温忠麟, 2018)。因此,本研究采用潜调节结构方程模型检验认知重评的调节作用。首先,检验不含潜调节交互项的基准模型,基准SEM 拟合指标均良好:χ2/df=4.46,CFI=0.96,TLI=0.96,RMSEA=0.05,SRMR=0.04。其次,检验包含潜调节交互项的模型。结果显示,基准模型AIC=42800.55,加入交互项后,AIC=42774.81,AIC=25.74,表明有调节的中介模型有改善。此外,基准模型的Log Likelihood=-21349.27,加入交互项后,Log Likelihood=-21339.59,-2LL=9.68,=2,-2LL 值的卡方检验显著(p<0.01),以上结果均表明有调节的中介模型优于基准模型。最后,检验潜调节交互项的显著性。将认知重评纳入模型后,如图2 和表2 所示,校园排斥与认知重评的交互项对体验回避的预测作用显著(γ=-0.11,Z=-4.12,p<0.001),校园排斥与认知重评的交互项对问题性社交媒体使用的预测作用显著(γ=-0.10,Z=-3.64,p<0.001),说明认知重评在中介过程的前半段路径以及直接路径上均起调节作用。

表2 有调节的中介模型检验

图2 有调节的中介模型

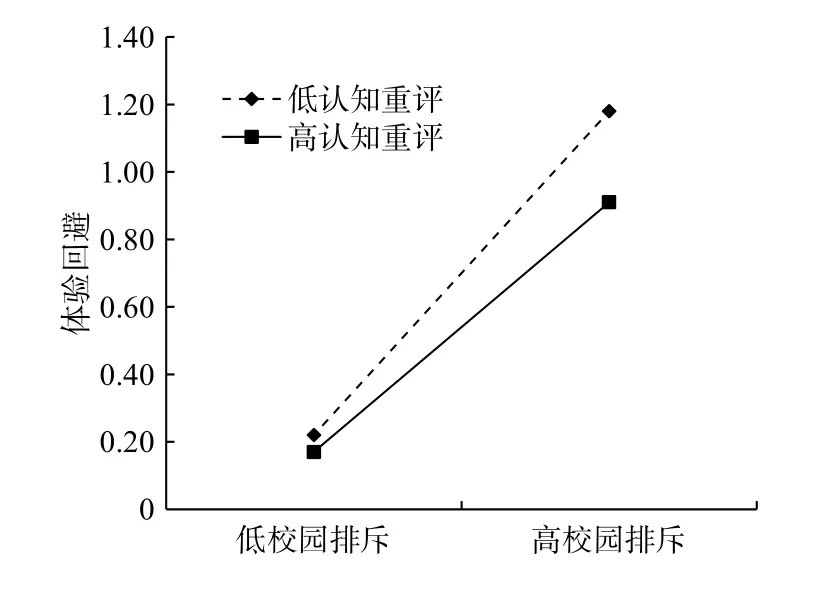

进一步采用简单斜率检验分析认知重评的调节作用。按照认知重评的平均分加减一个标准差将被试分为高、低认知重评组。结果表明(见图3、图4),在低认知重评组,体验回避的中介作用更加显著(γ=0.23,Z=9.14,p<0.001);高认知重评组,体验回避的中介效应逐渐降低(γ=0.13,Z=5.86,p<0.001)。其次,在低认知重评组,校园排斥对问题性社交媒体使用的正向预测作用显著(γ=0.24,Z=5.95,p<0.001),高认知重评组的校园排斥对问题性社交媒体使用的预测作用不显著(γ=0.04,Z=0.84,p>0.05)。

图3 认知重评对校园排斥与体验回避的调节作用

图4 认知重评对校园排斥与问题性社交媒体使用的调节作用

4 讨论

4.1 校园排斥和问题性社交媒体使用的关系

本研究结果表明,校园排斥显著正向预测青少年问题性社交媒体使用,验证了假设1。David和Roberts(2017)的研究发现,社会排斥能够正向预测社交媒体依恋。根据需要-威胁时间模型,遭受排斥的青少年会经历反射、反思与退避三个阶段(Williams, 2009)。在反射阶段,校园排斥阻碍了青少年的归属与控制需要,而社交媒体使用可作为个体应对排斥的一种策略,通过微信、抖音等网络平台获得人际联系,维持社交纽带,并提升其对社交互动的控制感(Knausenberger & Echterhoff,2018)。此外,从发展的角度来看,青少年面临着建立自我同一性的发展任务,校园排斥阻碍了个体自我意识的发展(王凯, 张野, 2020),而互联网恰好为青少年的发展和实践提供了舞台,促使其通过社交媒体探索自我身份以及实现自主性(Borca et al., 2015)。

4.2 体验回避的中介作用

本研究发现,体验回避在校园排斥与青少年问题性社交媒体使用之间具有中介作用,验证了假设2。这与此前揭示的体验回避在人际关系和社交网络成瘾倾向之间起中介作用结果相一致(Kim & Bae, 2022)。“被同龄人群体接受”或“逃避”成为青春期阶段个体面临的重要问题之一(Yıldız Durak, 2020)。当遭受排斥后,青少年可能会对自身产生一系列负面认知评价(如“我就是一个失败者”),如果现实排斥事件与他们有关自身的负面想法融合越多,这些想法就越真实且具有威胁性,并逐渐形成错误信念,从而激活了抑制消极认知的动机,减少校园人际互动,形成体验回避(Shea & Coyne, 2017)。此外,相较于西方,我国青少年更为含蓄内敛,他们在遭受排斥后往往不愿意向他人倾诉,并表现出更多的回避行为(彭苏浩 等, 2019)。另一方面,在遭受校园排斥后,体验回避的青少年为了避免排斥引发的不愉快体验,往往会采取措施逃避负性环境并缓解消极情绪(López Hernández, 2022)。社交网络提供了一个安全可接受的环境,青少年可以通过社交媒体分享照片或表达自己感兴趣的领域,并与同龄人互动建立亲密的友谊(Yıldız Durak, 2020),从而回避现实中的人际压力,久而久之,逐渐衍生出社交媒体使用问题。同时,上述行为会逐渐形成条件反射,并经不断强化后引发自我控制失败,从而使青少年更加沉迷于社交网络,加剧问题性社交媒体使用的程度(Seong & Hyun, 2016)。

4.3 认知重评的调节作用

本研究发现,校园排斥与问题性社交媒体使用的直接效应与体验回避的间接效应在高认知重评的青少年中较弱,在低认知重评的青少年中较强。这一结果与以往关于认知重评在社会排斥的负面影响中的调节作用的研究结果基本一致(Li et al., 2022)。这说明如果遭受校园排斥的青少年持有消极的认知方式,他们更倾向于注意敌意性线索并形成敌意性归因,这将导致其发展出较多外化问题(刘晓薇 等, 2021)。相反,如果被排斥者认为排斥经历有利于其自身成长与发展,他们则不会出现消极情绪及问题行为(Li et al., 2022)。因此,采用认知重评策略的青少年会重新解释校园人际压力,避免形成体验回避等消极应对方式。另外,认知重评的调节作用也在认知神经科学研究中得到证实。研究发现,排斥可以激活杏仁核并诱发生理性疼痛(彭苏浩 等, 2019),而认知重评不仅有助于避免杏仁核被激活,还能减少个体的生理反应(程利 等, 2009)。此外,本研究结果还表明认知重评可能是预防和干预问题性社交媒体使用的关键因素之一。Flouri 和Mavroveli(2013)的研究也发现,认知重评有助于减少压力事件对问题行为的影响。I-PACE 模型认为,情绪是问题性社交媒体使用发生机制的重要一环(Brand et al.,2016)。作为情绪调节策略之一,高认知重评可以促使青少年以更加积极的方式审视校园内的人际压力(Gross, 1998),摆脱不利状况和消极情绪,从而避免过度使用社交媒体。相反,低认知重评青少年则很难将注意力从冲动想法和失调情绪中转移出来(Gu et al., 2023),他们更有可能将社交媒体作为逃避现实人际压力的便捷手段,进而加剧问题性社交媒体使用的程度。

4.4 研究意义与局限

本研究以体验回避为中介变量,认知重评为调节变量,构建了一个有调节的中介模型,不仅揭示了校园排斥如何影响青少年问题性社交媒体使用,还对校园排斥在什么条件下影响青少年问题性社交媒体使用更为显著做出了解释。本研究仍存在一些局限。首先,近期研究发现,亲子关系也能影响青少年的问题性社交媒体使用(Ali et al., 2022),未来可在此基础上采用纵向设计考察不同类型的人际联结对青少年问题性社交媒体使用的综合作用机制。其次,问题性社交媒体使用包含的内容较为复杂,可以细分为微信成瘾、微博成瘾等,未来可从微观视角深入挖掘和比较问题性社交媒体使用的产生机制,以更加明晰该问题的本质。最后,本研究采用接纳与行动问卷第二版(AAQ-II)测量个体的体验回避水平,然而有研究发现AAQ-II 中的项目与抑郁、焦虑和应激高度相关,从而在一定程度上降低了判别有效性水平(Tyndall et al., 2019),未来可以结合使用CompACT进一步评估体验回避(Francis et al., 2016)。

5 结论

(1)校园排斥显著正向预测青少年问题性社交媒体使用。(2)体验回避在校园排斥与问题性社交媒体使用间起中介作用。(3)校园排斥通过体验回避影响问题性社交媒体使用的间接效应和直接效应受到认知重评的调节,认知重评可以有效缓解校园排斥对体验回避和问题性社交媒体使用的消极影响。