低频脉冲电刺激结合吞咽功能训练对新生儿吞咽障碍的护理效果及安全性研究

张慧 余智荣 温伊娜

(汕头市妇幼保健院 1.新生儿科 2.儿科,广东 汕头 515000)

随着新生儿医学研究的迅速发展,新生儿的存活率逐年上升。部分早产儿存在发育问题,常合并脑损伤,出现神经系统、呼吸系统发育不良,继而导致其吸吮-吞咽-呼吸功能协调不佳,直接影响其吞咽功能[1-2]。足月儿较早产儿有着完善的神经功能,但部分足月儿在生产过程中会出现窒息等情况,继而诱发颅内压升高、较严重的高胆红素血症、呛奶及吐奶,直接造成新生儿的吞咽功能障碍[3]。经口喂养对早产儿来说是较为艰难的护理内容之一,也是新生儿出新生儿重症监护室的临床标准之一,因此,尽快、有效地干预新生儿吞咽功能障碍,对加快出院、降低感染率与病死率具有重要意义[4]。吞咽功能训练可以帮助新生儿口腔周围的神经接收器良好作用,调控发生器进行动作,优化口腔周围骨骼发育的同时促进吸吮功能、增加吸吮压力,建立成熟进食功能[5-6]。低频脉冲电刺激通过电流物理、电频刺激等方式对新生儿的肌肉、神经进行刺激,调节肌肉兴奋性,达到被动收缩,改善肌肉、神经血液循环,促进神经肌肉生长,对吞咽功能障碍有着直接的积极影响[7-8]。因此,本研究通过分析吞咽肌群低频脉冲电刺激结合吞咽功能训练对新生儿吞咽障碍的护理效果与安全性,为新生儿吞咽障碍护理的更新迭代提供参考干预方案,现报告如下。

1 资料与方法

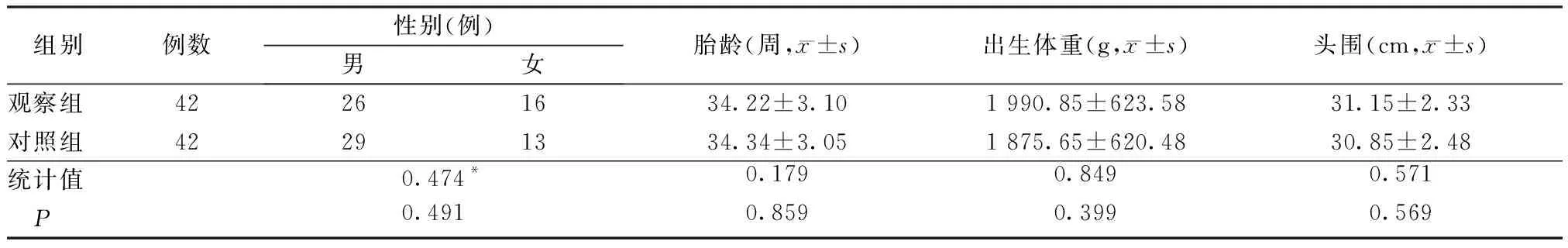

1.1一般资料 选择我院新生儿科NICU病房收治的吞咽障碍的新生儿84例。纳入标准:(1)胎龄≥28周。(2)出生体重≤2 500 g。(3)有创呼吸机辅助呼吸治疗已撤离。(4)不明原因发生呛奶、吐奶。(5)吸吮无力。(6)进奶时长>30 min。(7)无法自行吸吮或吸吮微弱,已留置胃管喂养。(8)生命体征稳定。排除标准:(1)新生儿出现严重感染,如脓毒症、脓毒性休克。(2)新生儿先天性消化道畸形。(3)新生儿患有先天性腭裂、唇裂、唇腭裂。(4)新生儿患有复杂性先天性心脏病。(5)新生儿患有坏死性小肠结肠炎。本研究已获得我院伦理委员会批准(审批号:210818106490548),所有患者均签署知情同意书。按时间先后将2020年1月-2021年6月收治的吞咽障碍新生儿42例设为对照组,将2021年10月-2022年6月收治的吞咽障碍新生儿42例设为观察组。2组新生儿基线资料比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。

表1 2组新生儿基线资料比较

1.2方法 2组新生儿均给予保暖、吸氧、抗感染等常规治疗与干预,依据新生儿出生体重及其实际喂养耐受情况酌情调整奶量,日常新生儿护理工作和喂奶工作由2组中工作时长超过3年的护士进行,每3 h进行一次新生儿护理及喂奶工作,每日进行8次。可以口饲的新生儿的喂养采用消毒奶瓶给予直接喂养;留置胃管的新生儿在有吸吮动作的情况下先进行试喂养,如有剩余奶液则以重力法鼻饲管注入喂养,留置胃管的新生儿在无吸吮动作的情况下采用直接鼻饲管注入喂养。由2组各自的护理人员完成口腔吞咽功能评估与训练,每日2次,于喂养前30 min进行评估,评估开始到评估结束,若新生儿出现持续性发绀、呼吸暂停及心率下降等情况则立刻停止评估给予相应的急救手段。

1.2.1对照组 给予常规吞咽功能训练方法,具体操作流程如下:双手佩戴无菌手套,在新生儿的上下唇位置,采用双手拇指,以12点与6点、2点与8点、4点与10点为用力点,分别向其相反的方向以快速牵拉并放开,对每个点位进行5次上述动作,用拇指与另外4指将新生儿下巴下压后迅速放开,另一只手的4指放置于新生儿的下巴后方,由下向上抬,均以5次为1个周期;用大拇指及其他4指放置于新生儿下巴,由下往上拂过后轻压,作出小圆圈的旋转方式协助新生儿的舌头向上移动,沿着新生儿脖子上喉咙部分的位置进行短距离抚摸,或者大拇指由新生儿下巴进行按压至咽喉部肌肉,以诱发吞咽动作;一只手固定新生儿头部,另一只用棉签对新生儿舌背部的前部的1/3处进行按压,持续5 s左右,视新生儿耐受力加大或减小,再继续用棉签由舌尖往舌根部进行滑行动作。对不同咬合反射及牙关情况给予不同的训练方案。

1.2.1.1抑制性触摸 对咬合反射敏感及牙关紧闭过分敏感的新生儿给予抑制性触摸,分为2步,第1步,以拇指螺纹面对新生儿口周四面进行持续性重抚,视新生儿情况可逐步加压;第2步,以时钟表盘时间均分为6部分,分别在2、4、6、8、10、12点位置,用拇指与食指捏住新生儿口周皮肤进行旋转与牵拉,每点进行三次旋转牵拉,时间不超过5 min。操作期间新生儿出现心率上升等情况时应立刻停止。

1.2.1.2诱发性触摸 对低张型伴随口周肌肉控制较差、无过分敏感的新生儿给予诱发性触摸,分为2步,拇指与食指在新生儿的口部周围,由鼻下为起点,经过上嘴唇、下嘴唇,移动至下巴,快速触摸,再由下到上原路返回快速触摸,再接着用食指在新生儿两颊由下往上,由面部外周向面部内周,以口部为最终点进行快速轻触,分别在2、4、6、8、10、12点位置,拇指与食指捏住新生儿口周皮肤后进行垂直用力的向上及向外牵拉,每点进行3次旋转与牵拉,时间不超过5 min。干预期间观察患儿病情变化,若发现患儿病情加重及时联系主治医生。

1.2.2观察组 在对照组的基础上给予吞咽肌群低频脉冲电刺激,常规吞咽功能训练的干预方案及疗程同对照组。吞咽肌群低频脉冲电刺激由科室内培训过的护理人员采用吞咽言语诊治仪进行。(1)T/R波形治疗:将阴极电极片隔衬垫贴于新生儿颈部的喉头位置,将阳极电极片贴于新生儿后颈位置;选择治疗波形(T/R),进行时长为10~15 min的治疗;调节治疗剂量:剂量调节标准为:新生儿有吞咽感觉,且强度耐受。(2)IG50波形治疗:治疗程序同上,将阴极电极片隔衬垫贴于新生儿颈部的喉头位置,将阳极电极片贴于新生儿后颈位置,选择T/R和IG50两个波形,进行时长为10至15 min的治疗,剂量调节标准为:“新生儿有吞咽感觉,且强度耐受”,2种治疗方案每天均进行1次。干预期间观察患儿病情变化,若发现患儿病情加重及时联系主治医生。

1.3观察指标 (1)观察2组干新生儿干预后喂奶时间、经口喂养时间(新生儿能经口喂养,期间无呛奶,无流奶)、胃管留置时间(新生儿自置入胃管后到胃管完全拔出的时间)、住院时间。(2)观察2组新生儿吞咽后口腔奶液残留情况、流奶情况、吸吮动作情况。(3)观察2组新生儿干预前后体重增长情况,记录2组干预前及干预后的体重并进行对比。(4) 观察2组并发症发生情况,即喂奶时呛咳(喂养时新生儿出现连续性呛咳,首先排除奶液流速过快)、呛奶窒息(喂养时新生儿出现全身皮肤发绀并伴随呼吸停止,血氧饱和度下降至70%,心率下降至100次/min)、肺部感染,并发症发生率=并发症发生例数/n×100%。

2 结果

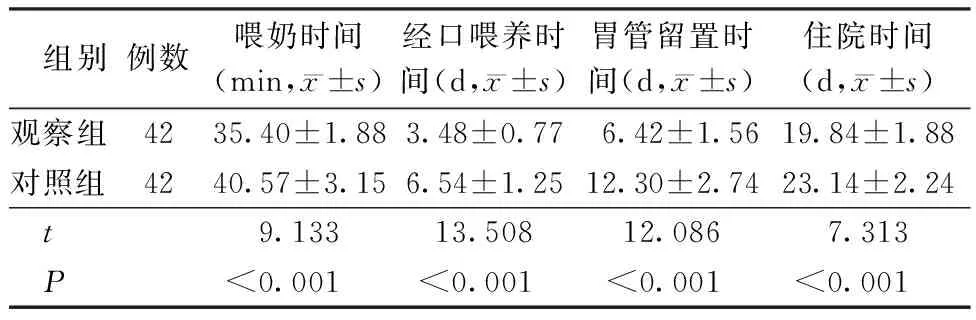

2.12组新生儿喂奶、经口喂养、胃管留置及住院时间比较 见表2。

表2 2组新生儿喂奶、经口喂养、胃管留置及住院时间比较

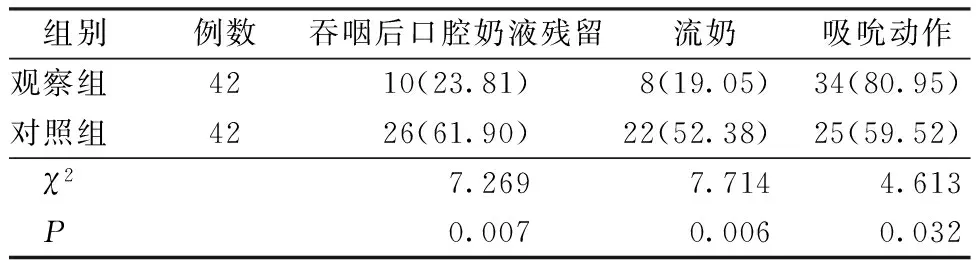

2.22新生儿组吞咽后口腔奶液残留、流奶及吸吮动作发生率比较 见表3。

表3 2新生儿组吞咽后口腔奶液残留、流奶及吸吮动作发生率比较[例(百分率,%)]

2.32组新生儿干预前后体重增长情况比较 见表4。

表4 2组新生儿干预前后体重增长情况比较

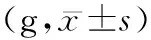

2.42组新生儿并发症发生率比较 见表5。

表5 2组新生儿并发症发生率比较[例(百分率,%)]

3 讨论

在新生儿摄入乳汁、奶粉的过程中,吸吮与吞咽反射承担着重要作用。吸吮、吞咽活动需要口腔肌肉整体运行,但部分新生儿有解剖异常、神经肌肉发育缓慢、生产过程缺氧等情况,或其他未明确因素会导致新生儿出现吞咽功能障碍[8-8]。有研究[10]显示:40%左右的早产儿在出生后出现吞咽功能障碍,表现为喂食时间>30 min,吸吮动作中断≥3次,呕吐、咳嗽甚至呼吸暂停,而这些情况会直接影响到新生儿生长与发育,减缓体重增长速度[11]。黄朝梅等[12]研究认为不足月、体重偏低的新生儿发生吞咽障碍的可能性更大,而吞咽障碍意味着营养摄入水平低下,吞咽障碍会延续至新生儿的婴幼儿期,甚至会延续至成年期,导致新生儿语言发育缓慢、入食障碍,小部分患者出现心理方面障碍。

3.1吞咽肌群低频脉冲电刺激结合吞咽功能训练有助于缩短患儿喂奶、经口喂养、胃管留置及住院时间 临床目前对于出现吞咽障碍的新生儿的喂养主要采取经鼻/口留置胃管行重力滴注、非营养性吸吮等方法,近年来在成人脑卒中后遗症出现吞咽障碍的患者给予口腔功能康复训练后得到了较为理想护理干预效果[13-14]。因此,相关经验的总结后应用于新生儿吞咽障碍也具有一定的参考价值。所以本研究中对2组新生儿均给予了吞咽功能训练,观察组在此基础上给予了吞咽肌群低频脉冲电刺激,结果显示观察组的喂奶、经口喂养、胃管留置及住院时间均短于对照组(P均<0.05)。吞咽功能训练主要为患儿施以口腔运动及非营养性吸吮,口腔运动的实施能够帮助口腔周围高密度感觉接收器产生良好的作用,后经中央模式对发生器产生极佳的调控作用,利于口腔周围肌肉骨骼的发育,同时促进营养性吸吮改善,吸吮压力增加,从而建立成熟的口腔进食功能,使得胃管留置时间缩短,加快患儿经鼻饲向母乳喂养或奶瓶喂养的过渡,加速患儿出院,与张进军等[15]及黄珠莲[16]的研究结果具有一定的相似之处,低频脉冲电刺激的应用可以刺激肌肉、神经,提高护理效果[17]。

3.2吞咽肌群低频脉冲电刺激结合吞咽功能训练有助于减少口腔奶液残留及流奶的发生,改善吸吮动作,促进体重增长 观察组中对吞咽肌群低频脉冲电刺激的应用起到加强唇部吸力、增强吞咽反射功能、促进下颌控制和闭合能力发展的作用,使新生儿可以在较短的时间内获取乳液,胃管置留时间短,机体恢复较快,且吸动作优于对照组,吞咽后口腔奶液残留、流奶发生率也较低,说明新生儿的口周肌肉功能完善,口周面部神经功能发达,因此,观察组达到经口喂养的要求较快,观察组新生儿的消化道蠕动情况理想,消化酶分泌旺盛,消化功能进一步成熟,且有研究[18]证实,低频脉冲电刺激可以调节肌肉兴奋性,实现被动收缩,改善新生儿的肌肉、神经及血液循环,对神经及肌肉的生长起到促进作用,从而促进新生儿体重的增长。

3.3吞咽肌群低频脉冲电刺激结合吞咽功能训练有助于减少新生儿并发症发生 观察组吞咽障碍恢复情况整体较对照组理想,喂养情况也较好,胃肠道功能发育更为完善,从而减少了新生儿腹胀、胃潴留甚至呕吐等情况的发生。同时,对吞咽肌群进行低频脉冲电治疗及吞咽功能训练刺激了患儿口腔功能,促进其吞咽肌群的恢复,因此观察组的喂奶时呛咳呛奶、窒息、肺部感染等并发症发生率也低于对照组,具有较好的安全性。

综上所述,吞咽肌群低频脉冲电刺激结合吞咽功能训练新生儿吞咽障碍可以缩短经口喂养、胃管留置及患儿住院时间,改善新生儿吞咽功能障碍,促进患儿体重增加,降低肺部感染、喂奶时呛咳、呛奶窒息等并发症的发生率,具有较好的安全性,值得在临床推广应用。