海底的石头,藏着地球的秘密

施晶晶

如果你有机会去往3000米深的海底,你最想带上岸的是什么?

唐立梅带回来的是几块石头—这是2013年,她搭乘蛟龙号探索深海的战利品之一。现在的她,是自然资源部第二海洋研究所副研究员。

这听起来有些不可思议,毕竟石头实在太普通了,而下到深海却要费九牛二虎之力,这好像有点浪费机会。

但对唐立梅这样的地质科学家来说,平平无奇的石头里就藏着地球的奥秘,而她的工作就是破译它,还原地球地质演变的历史。

海洋覆盖着地球表面2/3的面积,海水之下,是与陆地相连的地壳,海底也由此成为地质科学里不可或缺的领域。即便如此,不得不承认,相比我们对海洋的认知,我们对陆地甚至太空更熟悉些。

到2022年5月,国际航空联盟统计的太空人有622名,他们来自38个国家;此时此刻,仍有宇航员常驻国际空间站。相比之下,抵達万米深海的潜航员,汇总公开数据得出的数字,不超过40人,来自4个国家。没人在那里单次停留超过3个小时,从下潜到上浮,配备的生命支持系统也只能维持72小时。

其实这很奇怪。海洋是生命的起点,人类最初就从海里某一物种演变而来。但千百年来,我们对深海的兴趣似乎异常冷淡。海平面以下,越往深处去,就越黑暗和贫瘠,当阳光逐渐消失,留给探险者的是无尽的未知、神奇和神秘。

探索是解密的开始。潜航至深海,唐立梅看见的是一个诡谲奇幻的异世界,这里的景观,连同解码之后的历史叙事,都是地球曾经剧烈活动、如今依然充满能量和生命力的明证。

潜入深渊

十年间,唐立梅和很多人回忆过自己的深潜见闻。那是北半球的夏天,在太平洋一处海面上。

从下潜的前一天晚上开始,她就不再喝水,早饭也只吃了一个鸡蛋、一块饼干,因为她即将进入蛟龙号载人舱,去往深海连续科考10个小时,中途不方便“解手”。况且,蛟龙号的载人舱直径只有大约2.1米,空间狭小却要容纳3名潜航员。

早上八点半,唐立梅和另外两名同事进了蛟龙号载人舱,大家各取3人名字里的一个单字,给蛟龙号的首次科考三人组取名“傅立叶”组合。唐立梅也由此成为第一位搭乘蛟龙号下潜科考的女性潜航员。

蛟龙入海,在阿基米德原理支持下,搭载的压载铁帮助它克服海水的浮力,蛟龙号要沉入海平面以下2774米的目标区域。载人舱有三个透明的圆形观察窗,最大的直径不过20厘米。这是他们窥探海底世界的猫眼,能抵抗7000米水深的压强,相当于在指甲盖大小的地方,压上一辆汽车。

透过观察窗,水下光影的变化鲜明可见。

刚入海,阳光还能透下来,从水下往上看,海水湛蓝色,泛着光,像天空之镜。如果是在靠近陆地的近海,水下200米以内,适宜的温度和充足的养分,会让这里成为生命最繁盛的区域。

陆地赏雪并不稀奇,那如果是在海里看雪呢?在远离陆地的远海,在50米左右的深度,唐立梅看见海洋雪。但那不是溶于水的雪花,而是浮游生物漫海飘扬沉浮。

再往深处去,像太阳跌落地平线一样,阳光一点点消失,到了水下300米的位置,光线晦暗到蛟龙号的机械手臂都看着模糊。

蛟龙号载人舱接着往下沉,突然间,唐立梅看到了第一个发光生物,它像流星一样从观察窗前划过。她特别留意了当时的位置,水下350米,比预期位置更深。

一片黑暗中,发光生物越来越多。和纪录片或视觉海报里呈现的不一样,唐立梅看到的不是一个个蓝色的光点,而是和星辰一般的白点点。有时候它们成串地飘过,有的就聚在一起,有的像是受了惊扰,火树银花一般地轻盈散开。亲眼所见,唐立梅只能用辛弃疾的词来做类比,“东风夜放花千树”。

这个时候,你会意识到这个世界是如此奇妙,以海平面为界,天上海底构成了一种对称的美。海平面之上,是银河浩瀚,海平面以下,也有“漫海星辰”,天空和海洋,有着惊人的相似和意象交融。

一直到水下1600米深,唐立梅还能看见零星的发光生物,但再往深处探,就陷入了更浓的黑暗。舱内,温度也已经下降到逼近零度,凝结了一些水珠。她披上了毛毯御寒,半跪着、脸贴着观察窗,继续窥视海底世界。

海平面之上,是银河浩瀚,海平面以下,也有“漫海星辰”,天空和海洋,有着惊人的相似和意象交融。

深潜继续,入海一个半小时后,监测数据提示,下面是一座海山,蛟龙号即将坐底。这个时候,他们第一次打开了探照灯—那是唐立梅觉得最奇幻的一个瞬间。

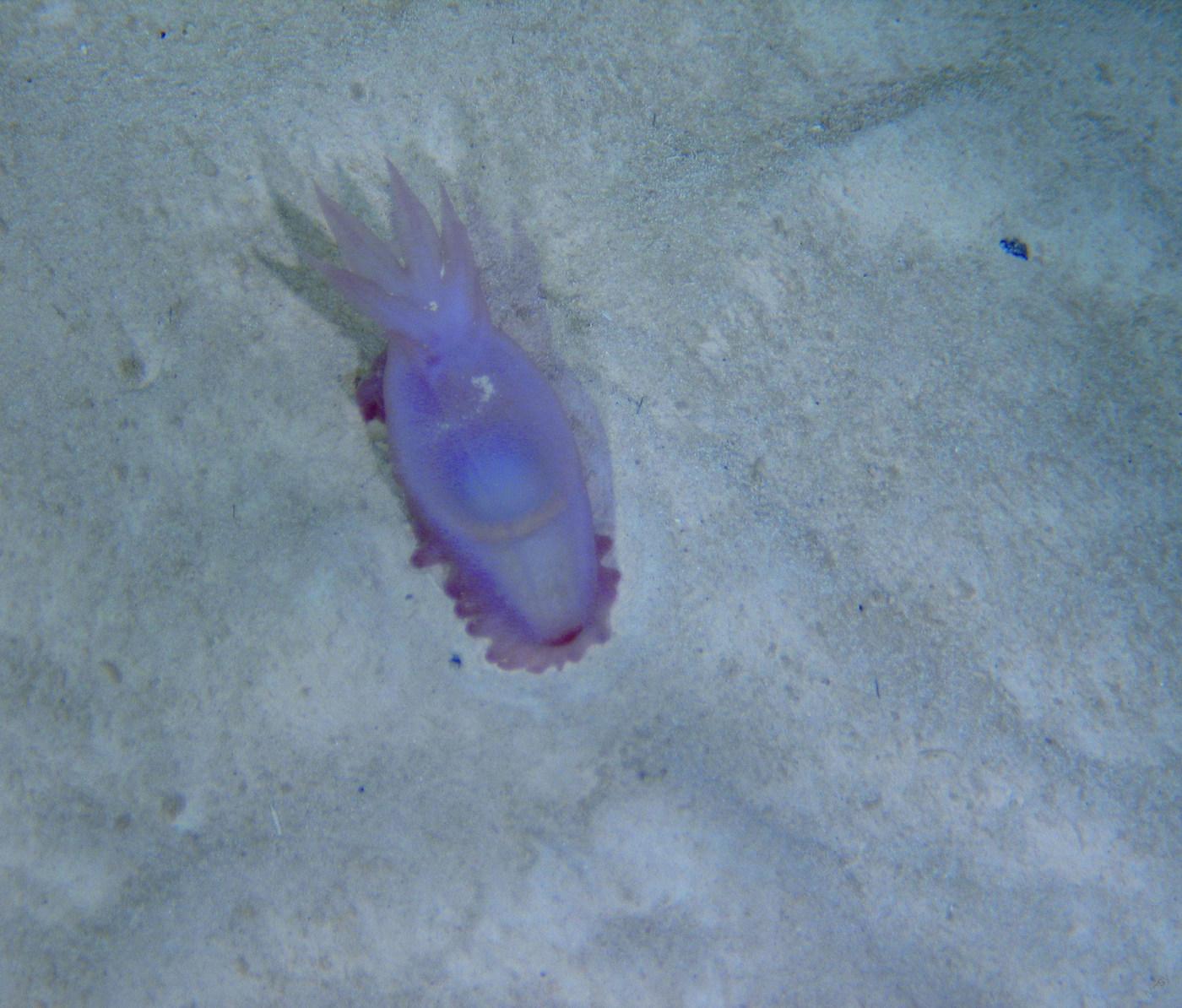

直映入眼帘的是一片灰色的沉积物,她很难用具体的语言直接描述那幅景象,只是觉得那很像科幻电影里的“外太空”“火星的表面”,是不同于陆地的世界。这里没有色彩斑斓,没有肉眼可见且显著活动着的生命;这里更像是一个失去了色彩的异域,虽有少量生物附着在海山表面,但它们却像陆地上的植物般一动不动,但唐立梅知道,它们不是植物,都是动物。

静止,是众多原始海洋生物的生存策略,它们主要靠过滤海水中的浮游生物来获取养分维持生命。它们当中,很多生命选择了这样活:如果躺着就能活下去,又何必蝇营狗苟、劳碌奔波?原始的生活就是如此简单且安逸。对最原始的多细胞生物海绵来说,这样一动不动,就能活几千年。

唐立梅也很惊奇,生活在水下3000米的海参,可以承受比普通高压锅高100多倍的压强,而到了陆地,它们的内脏反倒会因为压强变化而爆裂。人之蜜糖,海参之砒霜,大抵如此。

她还认识了很多奇怪的海鱼,比如隆头鱼群里,首领是雄性,而这位老大死后,鱼群里的一只雌性隆头鱼就会变成雄性,成为新的首领;还有鮟鱇鱼,雄性鮟鱇鱼的大小只有雌性鮟鱇鱼的1/6,这些小伙子的终身大事就是找到一只雌性,咬破它的腹部,钻入其皮下终身相附至死。雌与雄,孰强孰弱,是对立还是统一,自然界里可没有唯一固定的法则。

假如把海水抽干

普通人看大海是辽阔的,毕竟地球表面是“三分陆地七分海洋”,但唐立梅不这么认为,她说大海真的太渺小了,那只是地球的一滴泪—这不是全然脱离事实的夸张比喻,而是计算、对比过体积之后的客观结论。

“地球的半径是6300多公里,海水的平均深度大概是3.68公里,千分之一都不到,也就是鸡蛋壳表面的一小层膜,体量非常小,它的体积对地球就是一滴泪。”唐立梅说。

如果把海水抽干,会露出岩石表面,那是大洋地壳,它和大陆地壳相连,共同组成了地球赤裸裸的真面目—它不似中学地理课本上画的鸡蛋模型那样表面光滑平整,而是一颗表面略带坑洼的扁圆土豆。海陆地壳相连,这也是唐立梅需要潜航至深海探索和采样的原因:“地球是一个整体,不能孤立地去看待海洋地质。”

事实上,海洋和陆地在地貌景观上有很多相似。海山和陆地山脉类似,2023年4月发表在《地球与空间科学》上的新海山目录就宣告,科学家已经探测到了4.3万座海山,但这个数字也只测绘了海底的1/4;目前已知最高的海底山只比珠穆朗玛峰矮200米。

这个时候,你就能理解沧海和桑田的亲缘关系,它们看似完全不同,但在地质上其实是不分彼此的一家亲,才能相互转换。

你也许听说过大洋中脊,它气势豪迈地贯穿四大洋,绵延8万公里,地质上相当于陆地上的裂谷,不过最长的东非大裂谷现在也就6400公里,只有大洋中脊的8%。后者称得上是鬼斧神工形成的巨无霸。海底也有和陆地相当的盆地,海洋板块和大陆板块交界处还有海沟,它和地震脱不开关系。

在这一切地质构造上,还覆盖着厚厚的深海软泥,质感相当于陆地上的海边沙滩。它约占海洋底部总面积的70%,主要由浮游生物遗骸和碎片沉积形成,潜航器的机械手臂采样探测时,最先触碰的就是这些沉积物。

这个时候,你就能理解沧海和桑田的亲缘关系,它们看似完全不同,但在地质上其实是不分彼此的一家亲,才能相互转换。此时此刻飘散在空气里的一粒灰尘,也许亿万年前就是某个海底浮游生物的一部分。我们赖以生存的某座城市,也许亿万年后,就淹没在海水之中。

沧海桑田的变迁,是地球生命力的表现。“沧海桑田的变化,就是板块的循环碰撞和俯冲形成的。”唐立梅说,洋壳和地壳虽是固态的岩石,但它们却以肉眼无法捕捉的速度持续缓慢地运动着,就像人类意识不到指甲盖每天生长的长度,笨重的岩石圈板块,“每年大概只能运动2厘米”。

在亿万年的漫长岁月里,这些硬邦邦的岩石板块彼此相扑、碰撞挤压。最先倒下的一方就向下俯冲到地球深部,也就是到地幔里面回炉再造,在高温熔融下,变成流动的岩浆,之后又寻机钻缝,重新喷发出来,再度冷却形成不同厚度的岩石,塑造出高出或低于海平面的新地貌,开始新的较量循环。

也正因为板块运动缓慢而耗时,在偌大的岩石圈表面,才有了孕育生命的时间和空间。那是一幅壮阔的物种图景,科学家至今仍然不清楚,地球上究竟有多少种生物。

2011年,联合国环境署一份报告预估,地球上共生存着870万种生物物种,包括650万种陆地生物和220万种海洋生物。但这个预估数字误差很大,还留了一个巨大的悬念—86%的陆地生物物种、91%的海洋物种还没有被发现、描述或者归类。2016年发表在《美国国家科学院院刊》上的一篇地球物种评估报告,用基因测序和数学比例推算,全球物种数量或达到1万亿种。

从自然的视角来看,生命之所以繁盛,源于地球正当年。

石头里的星球命簿

在这个世界上,解释常常比现象本身更重要、更接近本质。就像面对一块石头,普通人只知道它又硬又重,能用来造房子,但地质科学的研究者却能从中破译解读出关于地球的历史—石头里就藏着地球的奥秘。

岩石是冷却的岩浆,在唐立梅眼里,它们就是地球的血液,也是地球历史的探针。采集岩石样本,就跟医院里护士给病人采血一样,通过分析其中的元素成分,结合它所处的位置,就能了解这个区域在过去的某个时间发生了什么大事,感受到地球内部曾经迸发出来的能量,进而还原地球的历史。在这个意义上,唐立梅也是一个讲故事的人。

“如果把地球比作一个鸡蛋,我的工作就是研究干掉了的蛋清。”唐立梅這样理解自己的工作,这里“干掉了的蛋清”,就是岩石。

除了随蛟龙号下潜采样,唐立梅还曾搭乘雪龙号赴南极科考,带回了许多珍贵的石头样本。选石头也有讲究,普通的鹅卵石、滚石、砾石都不行,因为它们基本都偏离了老家,它们身上的故事不可靠;只有被找到时待在它以岩浆形态冷却凝固下来的原始位置的石头,才能准确还原当年的历史。

地震是地球跳动的脉搏,岩浆喷发是它的血液在流淌,这些地质现象是它生命力的表现,而万幸的是,地球现在仍处在青壮年时期。

唐立梅会把岩石样本碎成粉末,送进无尘实验室,分析元素成分。陆地上常见的一类锆石,她会测其中一个叫“铀铅”的成分,它带有放射性,并有固定的衰变周期。科学家可以据此判断,这一波岩浆是在多少年前喷发冷却的,再顺藤摸瓜,就能知道当时的地壳板块发生了怎样的运动。比如,通过在南极岛带回来的样本,她就解读出,当地在5亿年前经历了一次岩浆喷发事件,形塑着如今的地貌。

不仅如此,石头里含有的铁带有磁性,古地磁学家能够通过磁场的折射率为我们揭示大陆漂移的轨迹。此外,地质科学这样认识地磁:致密的地核,让地球有了磁场,继而才有万有引力,生命和物质才被吸附在地表,磁场又能抵御太阳风,形成稳定的大气层,成为支撑生命的一个条件。

万物离不开物质,运转也总是和能量相关。但能量并非取之不尽用之不竭,构成物质的各种元素也会不可避免地走向衰变,而地球也有寿终正寝的一天。“地球的元素都在衰变,所有热量衰变完了之后,地球就死了。”唐立梅说,那一天在非常遥远的未来—45亿年后,一个无法用常识去想象的天文数字。

届时,“地球的内部能量消耗殆尽,逐渐变冷,再也不能释放热量,岩浆也不喷发了,一切都固定下来,地球自身也停止演化,最后成为像月球一样僵死的星球。”唐立梅说,因此,从地球的视角来看,地震是地球跳动的脉搏,岩浆喷发是它的血液在流淌,这些地质现象是它生命力的表现,而万幸的是,地球现在仍处在青壮年时期。

关注自然的人,往往视野更加开阔,唐立梅也一样。研究地球演化这样一个关乎生命起源乃至物质起源的终极问题,她清楚知道:“万物同宗同源,我们都是星际物质演化来的。”每个人都有自己的宇宙,每个人也都是宇宙的一部分,即便物质形态各异、生命千奇百怪,遵循的规律却是相通的,这是自然科学的魅力。

尽管早已成为母亲,但唐立梅身上却散发着一种少女的快活,这或许得益于自然科学的熏陶,就像她说:关注自然科学,人就不会无聊,一个人待着的时候也有很多科学问题可以想,就不会执着于那些小情绪,“自然科学很有意思的”。唐立梅的话,让我想起生态领域一位学者说的:爱自然的娃兒都不反社会。

“科学是认知体系,也可以成为一种信仰,哪怕我们不能都成为科学家,但每个人都可以成为科学爱好者。”唐立梅说。