中国省域人居环境收缩的时空分异及其驱动机制研究

田深圳 张悦 李航 李雪铭 杨俊 郭建科

摘要:文章拟订并研究人居环境收缩的概念与理论,实证研究2001—2020年中国31个省级行政单位人居环境收缩的时间分异、空间分异,人居环境收缩系统分异以及收缩的系统矛盾属性,并探讨人居环境收缩的驱动机制,结论如下:①时间分异,当前发展仍是人居环境的主旋律,但31个省级行政单位2001—2020年存在11个年份的人居环境收缩;②空间分异,人居环境轻微收缩区主导了2001—2020年31个省级行政单位人居环境收缩,人居环境收缩不受区域经济实力限制且不是一蹴而就的,首先从收缩点开始,然后是连续的收缩期,最后是成片的收缩区;③驱动机制,人居环境收缩是由多个指标多个系统、内外因、供需关系三者共同作用的结果。

關键词:人居环境;收缩;时空分异;驱动机制

【中图分类号】 TU984 doi:10.3969/j.issn.1674-7178.2023.03.007

引言

人居环境是人类生存的“空间”、发展的“区域”。地表的事物、信息与现象都恪守着“生命周期规律”,即人居环境收缩将与发展并存。从长历史看,城市收缩是城市发展过程中不可避免的发展阶段。城市人居环境收缩是指在一定的时间范围内,城市在经济发展、生态质量、人口数量等方面发生倒退或增长减缓。这是一个动态变化的过程,也是一个受多因素影响制约的阶段。研究城市人居环境收缩,掌握人居环境收缩规律,对优化人居环境、缩短人居环境的收缩期、避免人居环境收缩阶段产生的一系列社会问题,具有重要作用。

实践的变化催生理论的突破。城市作为人居环境的核心地理尺度,学术界对“城市尺度”人居环境收缩的研究成果丰富,主要集中在收缩的起源、内涵、类型、指标、成因、措施等六大方面:①收缩的概念,最初由德国学者H?u?ermann提出[1];②收缩的内涵,学界多以人口、年份、结构等可量化的标准和条件进行概念性或约束性界定;③收缩的类型,可以分为时间类型、原因类型以及尺度类型[2];④收缩的指标,包括人口数量类指标、产业结构类指标、地理景观类指标等;⑤收缩的原因,有经济结构、政治变迁、环境危机等[3];⑥收缩的措施,“精明收缩”(Shrinking Smart)[4]、“侧院计划”(Side Yard Programs)[5]、城市更新(Urban Renewal)[6]、“住房空置应对策略”[7]、“重塑后工业化曼彻斯特品牌”[8]等取得了较好的效果。但也存在例外,如德国东部城市地方政府把国家“发展资金”变成了“资助资金”。

中国城市收缩的研究多集中在:①城市收缩的国际经验[9],如英国老工业基地城市收缩转型、德国莱比锡城市收缩策略、中日韩城市收缩研究[10]、美国城市收缩复兴[11]等;②城市收缩的中国框架[12],如城市收缩的因果循环机制、城市收缩中人口与空间悖论等;③城市收缩的量化研究,量化研究城市收缩多依靠“人口”类[13]、“经济”类[14] 、“土地面积”类、“资本”类[15]等指标。

本文基于以上研究成果对以下几个方面进行研究和探讨:①“理论框架”思考。现有多数理论和实践案例证实国外理论不能完全套用于中国城市地理研究,需要针对中国城市人居环境收缩的特征对人居环境收缩概念进行新的界定。②亚里士多德说,“人们来到城市为了生活,居住在城市为了生活得更好”,人居环境科学就是探索人与居住环境之间关系的科学[16],本文将人居环境收缩理念与吴良镛的人居环境科学理论相结合,将影响人居环境收缩的因素划分为五大系统,包括人类系统、居住系统、社会系统、支撑系统、环境系统,同时人居环境科学涵盖建筑、社区(村镇)、城市[17]、区域[18-19]、全球等五大地理尺度[20],本文从省域尺度对人居环境收缩情况进行分析,并运用人居环境科学领域积累的定性、计量[21]、数据挖掘[22]等多种研究方法,对人居环境收缩进行研究与思考。③“量化指标”思考。人口流失显然只是城市复杂“巨系统”的一分子,人居环境收缩受多方面的影响,需要将社会系统中的“资本”、环境系统中的“空气”、居住系统中的“房价”等纳入思考,摒弃单一因子评价,从多系统综合评价人居环境收缩。

一、数据与方法

(一)数据来源

在借鉴省域地理尺度相关研究成果的基础上,本研究选取了除港澳台地区外的中国31个省级行政单位为研究对象。数据主要来源于2001—2021年《中国统计年鉴》,包括人口自然增长率、地区生产总值指数、人均地区生产总值等;部分数据来源于同时期的各省市统计年鉴,如《北京统计年鉴》《辽宁省统计年鉴》,主要包括第二产业构成、第三产业构成等;另有个别数据按照统计学原则进行了修正(政府区划等原因)。

(二)指标体系

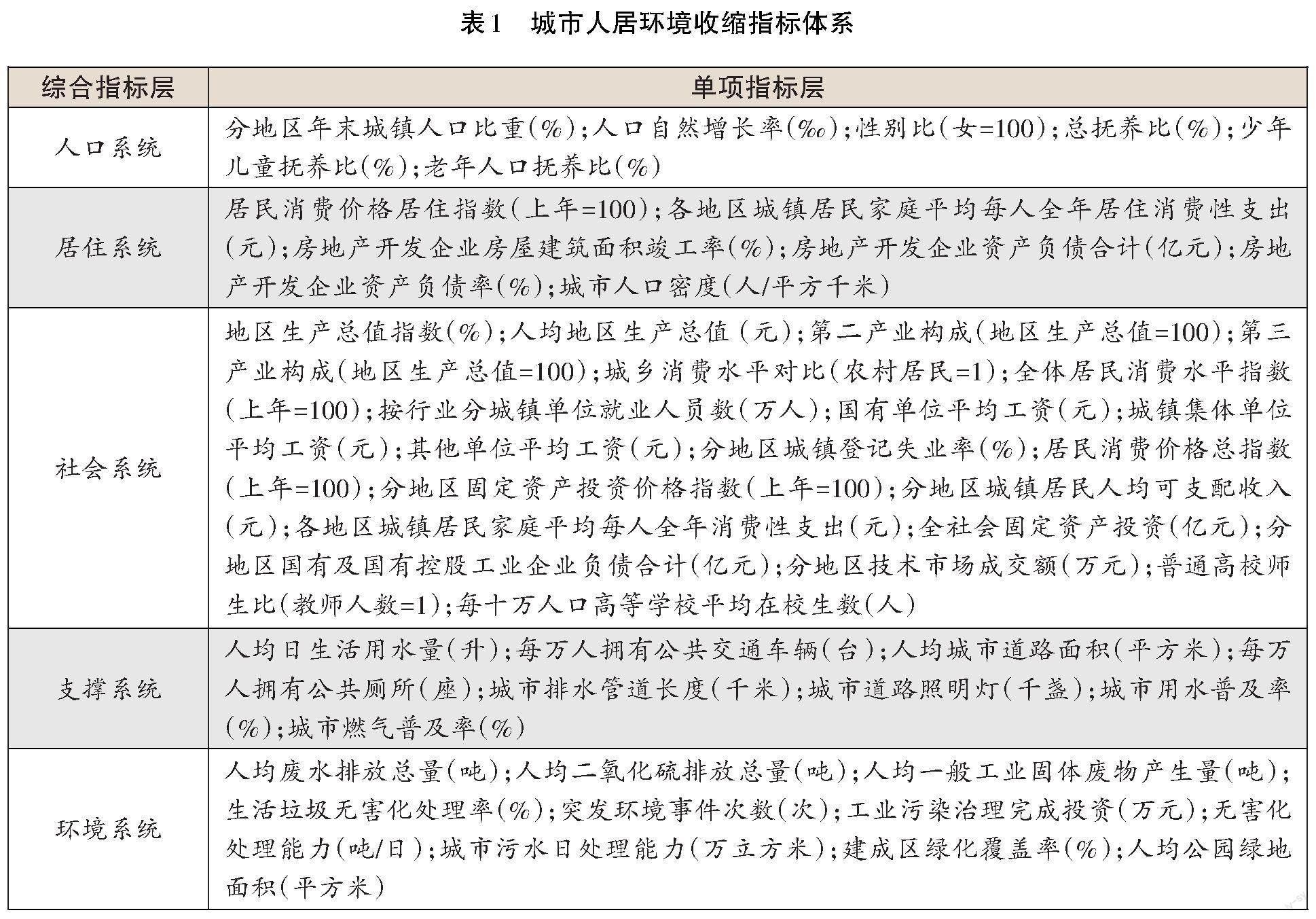

基于相关研究,参照《中国人居环境奖评价指标体系》(2016年版)、《环境影响评价技术导则》等条例与规则,依据开放性、可操作性、系统性等原则,拟订了一组人居环境收缩指标体系,共由50项指标组成(表1)。

(三)数据处理

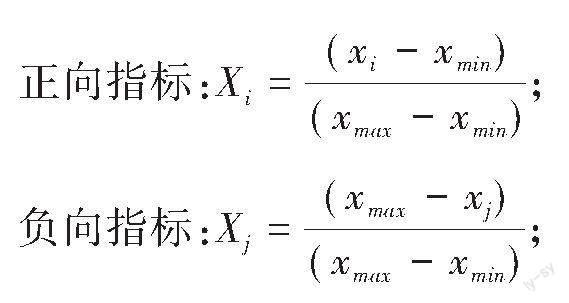

对原始数据进行无量纲处理,公式为:

式中,[xi]和[xj]为原始数值,[Xi]和[Xj]为标准化之后的数值,[xmax]和[xmin]分别为矩阵中的最大值与最小值。

(四)研究方法

人居环境收缩模型是人居环境在本身因素与外界人居活动二者博弈作用下,将人居环境发展过程中的不同尺度、不同主体(人)承载力和不同反馈机制的时空波动状况具象化的计算模型。一般意义上讲,[HSS]大于0,人居环境为发展态势,[HSS]小于0,人居环境为收缩态势。

计算模型为:[HSS=HSt(n+1)-HSt(n)] (1)

式中,[HSS]为人居环境收缩指数(Human settlements shrinkage)。[HSt(n)]通过熵值法进行计算:

1.原始矩阵:

[X=xijm×n(0≤i≤m,0≤j≤n)],则[Xij]为第[i]个城市第[j]项指标的指标值。

2.计算第[j]项指标第[i]个城市的权重:

[Pij=xiji=1mxij]。

二、人居环境收缩的时空分异规律

(一)人居环境收缩时间分异

1.人居环境收缩的总体趋势

总体趋势:中国2001—2020年人居环境质量变化较大,但发展是中国省域人居环境的主基调。尽管2001—2020年有11年表现为收缩的态势,但收缩程度较小,以轻微收缩为主导。无论是人居环境收缩总和还是其均值,二者均为正数,人居环境总体为发展态势。

值得注意的是:①尽管31个省级行政单位人居环境的主旋律是发展,但依然表现出了11个人居环境收缩期,分别为2001年、2002年、2004年、2006年、2008年、2010年、2011年、2016年、2018年、2019年与2020年。图1显示,2001年与2000年人居环境相比,数值为负,收缩了1.0868,2002年、2004年、2006年、2008年、2010年、2011年、2016年、2018年、2019年与2020年人居环境质量依次收缩了0.5286、0.5186、0.7136、0.6156、1.1979、1.0277、1.0047、0.0808、0.1889、0.4320。②11个人居环境收缩期中出现3组连续收缩的年份,分别为2001—2002年、2010—2011年、2018—2020年。③2001年和2010年为收缩的极小值点,其中2010年为2001—2020年中国人居环境收缩程度最大的年份,有23个省份出现负值。

2.人居环境收缩的年份特征

中国人居环境收缩的年份特征如图2所示,可分为三类。第一类:每年出现收縮现象的省级行政单位个数均大于或等于20个,这些年份分别为2001年、2006年、2010年、2011年和2016年。其中,2011年有24个省级行政单位出现收缩。第二类:每年出现收缩现象的省级行政单位不少于15个,这些年份分别为2002年、2004年、2008年、2019年和2020年。第三类:每年出现收缩现象的省级行政单位不多于13个,这些年份分别为2003年、2005年、2007年、2013年、2014年、2015年、2017年和2018年。其中,2012年仅有1个省份出现人居环境收缩。2009年全国收缩省份为0个,2009年相比于2008年各个指标均有所增长。

3.人居环境收缩的时间类型

人居环境收缩的时间类型特征如图3所示。2001—2020年间,31个省级行政单位收缩共计可以分为三类。第一类:连续5年人居环境收缩型。以宁夏为例,2004—2009年连续6年人居环境出现收缩,人居环境收缩的数值范围为-0.11~-0.01。第二类:连续4年人居环境收缩型。以北京为例,2015—2018年连续4年人居环境出现收缩,人居环境收缩的数值范围为-0.09~-0.01。第三类:连续3年收缩型。以黑龙江为例,2015—2017年连续3年人居环境出现收缩,人居环境收缩的数值范围为-0.0988~-0.0113。

(二)人居环境收缩空间分异

将31个省级行政单位划分为7个区域进行空间特征分析,包括华北、东北、华东、华中、华南、西南、西北7个区域。

1.人居环境收缩的区域典型性特征

具体可划分为四类:①总体收缩,存在至少连续3年的收缩期;②总体发展,但存在至少连续3年收缩期;③总体发展,存在孤立的收缩点;④总体收缩,存在显著的收缩点。

第一类:人居环境总体收缩,存在人居环境收缩期。华北地区2001—2020年人居环境总体呈现收缩(图4华北),20年数值总和为-0.07,且存在连续5年的人居环境收缩期(2015—2019年)。其中,2016年人居环境收缩相对较为严重,收缩了0.1860,2019年人居环境收缩相对较轻,收缩了0.0259。这类地区还包括东北地区(图4东北),总体呈现出收缩,数值为负,且存在连续的收缩期(2013—2017年)。

第二类:人居环境总体发展,存在人居环境收缩期。华南地区虽然2001—2020年人居环境总体呈现出发展的趋势(图4华南),20年数值总和为0.40,但仍然存在连续3年的人居环境收缩期(2001—2003年),且这三年人居环境收缩呈现出逐步增加的趋势,2001年人居环境收缩值为0.0149,而到了2003年增加到0.2415。这类地区还包括西南地区(图4西南),总体呈现出人居环境发展、数值为正,但仍然存在连续的收缩期(2010—2012年)。

第三类:人居环境总体发展,存在孤立的人居环境收缩点。华东地区人居环境总体呈现出发展趋势,20年数值总和为0.99,不存在明显的收缩期,存在孤立的人居环境收缩点(图4华东),如2006年、2008年、2013年、2016年。这类地区还包括华中地区,总体为发展态势,但存在明显的收缩点(2004年、2008年、2013年)。

第四类,人居环境总体收缩,存在显著的人居环境收缩点。西北地区人居环境总体数值为负(图4西北),且存在多个显著的人居环境收缩点,如2001年的-0.2790、2008年的-0.2419、2019年的-0.1029。

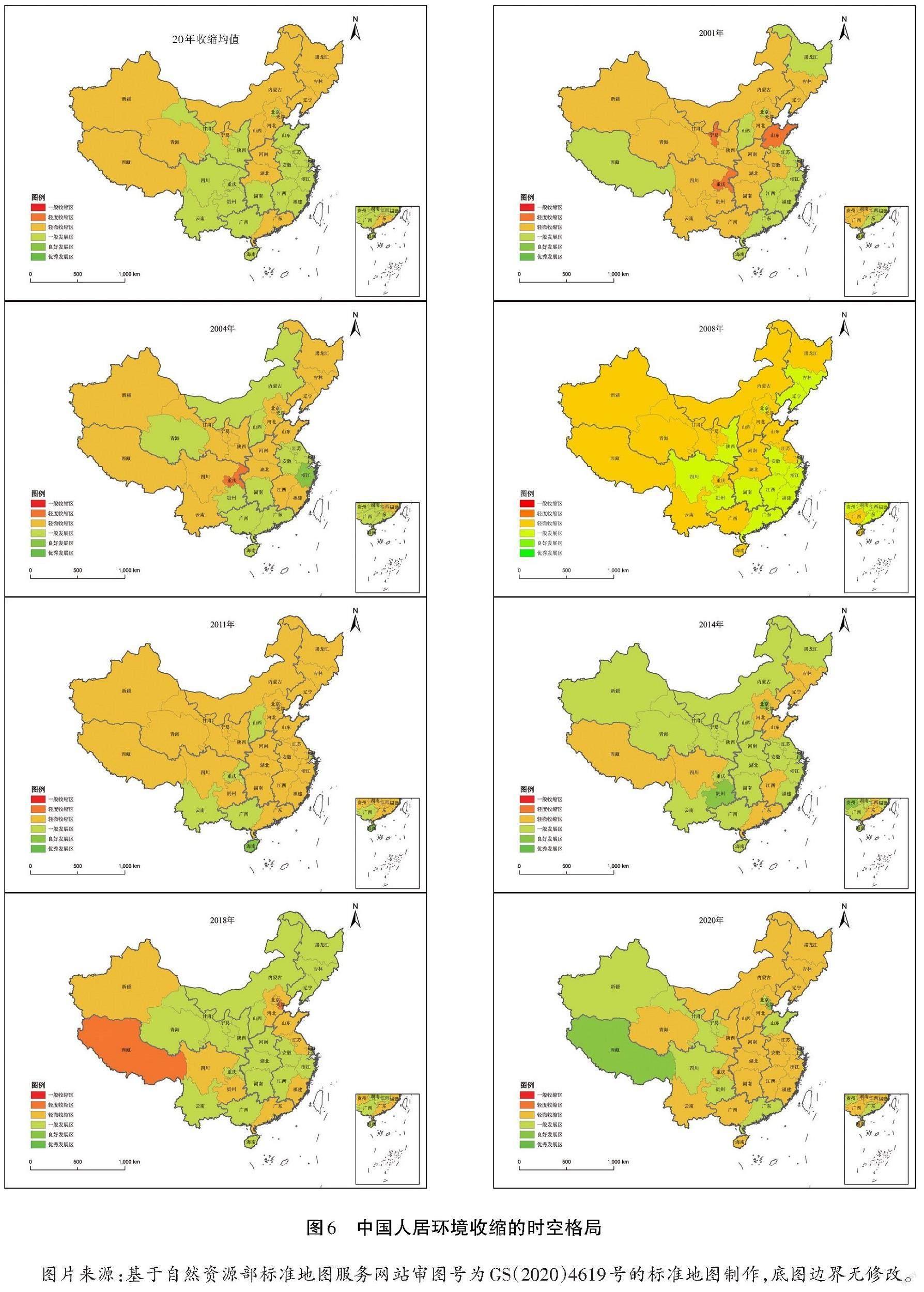

2.人居环境收缩的空间格局特征

运用SPSS系统聚类将2001—2020年31个省级行政单位城市人居环境tn+1年与tn年差值的所有个体(变量)视为两个大类。其中,大于0为人居环境发展,小于0为人居环境收缩,依据距离相似划分为3个小类(表2)。

2001—2020年尽管发展仍为人居环境的主旋律,但存在较为明显的人居环境收缩,其中人居环境轻微收缩占据主导地位。就单元分布分析,在2001—2020年20年中,31个省级行政单位共有620个人居环境分析单元。其中,人居环境为发展状态的有333个,人居环境为收缩状态的有287个,收缩比例为46%。就级别分布分析(图5):①人居环境轻微收缩区,人居环境收缩的数值范围为-0.11~0.00。在这一数值范围内的省级行政单位数量为272个,占据收缩总数的44%;②人居环境轻度收缩区,人居环境收缩的数值范围为-0.22~-0.11。在这一数值范围内的省级行政单位数量为13个,占收缩总数的2%;③人居环境一般收缩区,人居环境收缩的数值范围为-0.33~-0.22。在这一数值范围内的省级行政单位数量为2个,占收缩总数的0.3%。虽然人居环境一般收缩的数量较少,但收缩的数值范围较大,因此仍不容忽视。

3.中国七大分区的总体特征

(1)西南地区整体为一般发展区。西南地区总体均值为0.0109,整体处于人居环境一般发展阶段。西南地区重庆(0.0003)、四川(0.001)、贵州(0.0114)、云南(0.0016)四省市均处于发展区,在2001—2020年各有3年、10年、9年、8年收缩期,但收缩值较小,因此对四省市整体收缩值影响较小。西南地区整体发展程度高于收缩程度,因此,整体来看西南地区仍为发展区。

(2)华南地区整体为一般发展区。华南地区人居环境收缩总体均值为0.0199,整体为人居环境一般发展区。广西(0.0127)、海南(0.0093)、广东(-0.0017)的人居环境整体为发展态势。2001—2020年广西共有5个收缩年份,海南共有7个收缩年份,两省的收缩年份占比较小,且收缩值较小。从系统角度分析,广西、海南的社会系统(0.0086、0.0091)、人类系统(0.0039、0.0008)、支撑系统(0.0051、0.0022)20年均值为正,处于总体发展阶段,三个子系统的发展带动了广西、海南人居环境的发展。就三个省区总体情况来看,发展程度大于收缩程度,因此,华南地区整体为发展区。

(3)华中地区总体处于轻微收缩区。华中地区的河南(-0.0015)在20年中有10个收缩年份,收缩程度最大为轻度收缩;湖北(-0.0015)有11个收缩年份,均在轻微收缩范围内。河南和湖北的环境系统(-0.0069、-0.0068)、居住系统(-0.0096、-0.0061)、人类系统(-0.0009、-0.0009)三个子系统20年的均值说明了三个子系统总体处于收缩状态,对湖北、河南人居環境的收缩状态影响较大。湖南是华中地区唯一人居环境为发展状态的省级行政单位。湖南的社会系统(0.0116)发展程度较高,在湖南的人居环境发展过程中发挥重要作用。

(4)东北地区总体处于轻微收缩区。东北地区的辽宁(-0.0104)、吉林(-0.0109)、黑龙江(-0.0149)均是人居环境总体收缩,且在20年间均出现至少连续3年的人居环境收缩期。尽管东北三省收缩程度都为轻微收缩,但收缩年份较多,辽宁、吉林、黑龙江分别为13年、12年、11年,收缩年份占比较大,发展值较小,东三省的发展值均在一般发展区范围内,东三省的人居环境总体均值(-0.0361)处于轻微收缩区。

(5)华北地区总体为轻微收缩区。天津(-0.0029)、河北(-0.0045)、山西(-0.0032)、内蒙古(-0.0040)人居环境收缩均值为负。 天津、河北、山西、内蒙古在2001—2020年分别有12个、12个、11个、12个收缩年份,收缩年份占比超过50%,且存在至少3年连续的收缩年份。北京(0.0109)有10个收缩年份,但收缩值较小。北京的社会系统(0.0143)、居住系统(0.0108)20年中处于总体发展态势,且社会系统、居住系统的发展值高于31个省级行政单位均值,极大程度上推动了北京人居环境的发展,人居环境发展总值大于人居环境收缩总值,所以北京人居环境总体为一般发展阶段。华北地区收缩省份占比80%,对华北地区的整体人居环境的收缩产生重要影响。

(6)华东地区人居环境为一般发展区。华东地区(0.0492)是7个分区中人居环境均值最高的区域。华东地区7个省份中,上海(0.0020)、江苏(0.0174)、浙江(0.0107)、安徽(0.0049)、福建(0.0084)、江西(0.0020)、山东(0.0037)的人居环境均值为正数,总体均处于一般发展区。

(7)西北地区人居环境总体为轻微收缩区。陕西(0.0019)和甘肃(0.0040)为两个总体发展的省份,青海(-0.0042)、宁夏(-0.0032)、新疆(-0.0044)的人居环境收缩均值均为负数。宁夏存在连续6年的人居环境收缩,其中2001年和2003年为轻微收缩;青海在2011年接近于轻微收缩;新疆在2006年和2008年为轻微收缩。西北地区人居环境总体收缩的省份占比较高,收缩省份占60%,较大程度地影响了西北地区的人居环境收缩情况。

三、人居环境收缩的驱动机制

(一)多个指标多个系统共同作用的结果

1.多个指标共同作用导致系统收缩。①2010年上海人口自然增长率1.98‰,远远低于平均值4.79‰,全国倒数第二,老年人口抚养比12.46%,为全国第十,致使上海人类系统收缩最为严重;②2015年黑龙江地区生产总值指数为105.7%,低于全国生产总值指数(106.3%),2015年黑龙江分地区城镇登记失业率4.5%,高于全国平均城镇失业率(4.05%),使得黑龙江2015年社会系统出现收缩;③2017年全国房地产开发企业房屋建筑面积竣工率仅为13%,房地产开发企业资产负债全国平均值高达571274.85亿元,房地产开发企业资产负债率高达79.1%,多个指标共同作用使得全国22个省份的居住系统出现收缩。

2.多个系统共同作用导致总体收缩。①人居环境收缩时间分异,2010年之所以为2001—2020年中国人居环境收缩的最值点,是由人类系统的老年人口抚养比等指标的增长、社会系统的分地区国有及国有控股工业企业负债的上升(省均上升624亿元)等多个指标、多个系统综合作用所导致。②人居环境收缩空间分异。东北地区之所以出现至少连续3年的收缩期且出现轻微、轻度收缩,是由人类系统的收缩作用、社会系统的收缩作用所导致。

(二)由内外因共同作用的结果

1.“人”是内部驱动因素。人既是主体也是根本,人类系统中,东北三省人口自然增长率都非常低。其中,2017年辽宁人口自然增长率-0.44‰,黑龙江人口自然增长率-0.41‰,吉林人口自然增长率0.26‰,两个省份人口自然增长率出现负增长,较低的人口自然增长率、少子化现象不仅仅带来收缩,也严重影响了发展的持续性。

2.“就業”是关键性因素。2013年分地区城镇登记失业率中,黑龙江高达4.44%,位居全国第一,吉林为3.70%,位居全国第七,辽宁为3.35%,位于全国第十六,东北三省均远远高于全国分地区城镇登记失业率的平均水平3.30%。失业不仅仅是经济发展疲软、人居环境收缩的信号,同时过高的失业率极易加剧人才的迁居和流动,导致其坠入“循环恶性收缩”的旋涡。

3.“投资”是外部因素。2015年全社会固定资产投资额,辽宁为17917.89亿元、吉林为12705.29亿元、黑龙江为10182.95亿元,均低于全国平均水平(17949.92亿元)。其中,吉林在2003年9月10日国务院常务会议研究实施东北地区等老工业基地振兴战略问题之前,全省全社会固定资产投资连续4年没有超过1000亿元。全社会固定资产投资的缺失加剧了人居环境的收缩。

(三)供给侧需求侧共同作用的结果

人居环境收缩是供给侧与需求侧共同作用的结果,以2016年黑龙江省的社会系统为例。2016年黑龙江省社会系统(-0.0009)处于收缩状态,2016年黑龙江省按行业分城镇就业人数为424.9万人,按行业分城镇就业人数排名为全国倒数第十一位,就业人数相对较少,城镇失业率为4.2%,为全国最高值。就业需求量远大于就业供给量,从而使得较少的就业人口有较高的失业率。黑龙江省提供的就业岗位不能满足居民的就业需求,供需不平衡,使得2016年黑龙江省的社会系统出现收缩,同时对2016年黑龙江省(-0.0988)整体的人居环境收缩产生较大的影响。

四、结论与讨论

拟订并研究人居环境收缩,实证研究2001—2020年中国31个省级行政单位人居环境收缩的时间分异、空间分异,人居环境收缩系统分异以及收缩的系统矛盾属性,并探讨人居环境收缩的驱动机制,结论如下:

1.人居环境收缩的时间分异。①总体趋势:2001—2020年,31个省级行政单位人居环境以发展为主旋律。无论是人居环境收缩总和还是其均值,二者均为正数,人居环境总体为发展态势。这与改革开放以来中国总体的发展步调一致。②年份特征:2011年是中国省级行政单位收缩最多的年份,2009年最少,所有省份均处于发展状况;③时间类型:无论是连续3年、4年还是5年的人居环境收缩型,无论是抛物线开口向上、向下的人居环境收缩型抑或是人居环境收缩递增型、人居环境收缩递减型,其总体趋势只要是连续的,在特定的时间尺度内,总会存在一个收缩最值,每个收缩最值都是城市人居环境质量变化(收缩或增长)的节点。

2.人居环境收缩的空间分异。①2001—2020年,发展是31个省级行政单位人居环境的主旋律,不过存在较为明显的人居环境收缩,且人居环境轻微收缩几乎主导了人居环境收缩;②经济发展水平无论高低都存在不同程度的收缩区;③人居环境收缩不是一步到位的,首先从收缩点(无论是孤立的还是显著的)开始,然后是连续的收缩期(至少连续3年)、成片的收缩区。值得注意的是,人居环境总体收缩一定会出现显著的收缩点或连续的收缩期,但是显著的收缩点和连续的收缩期不一定导致人居环境总体收缩。

3.人居环境收缩驱动机制。指标与系统、内因与外因、供给与需求共同导致人居环境收缩。其中,“人”是内部主导性因素,“就业”是关键性因素,“投资”是重要的外部因素。另外,无论是供给侧大于需求侧,还是需求侧大于供给侧,一旦打破了供求动态平衡,就会出现指标收缩、系统收缩,进而人居环境总体收缩。

通过对人居环境收缩驱动机制的探讨,笔者提出如下建议:①北京。支撑系统是人居环境五大系统中唯一收缩的系统,需要不断探索空间规划(如雄安新区)以疏解“非首都功能”。②东北地区。人类系统是人居环境收缩变化的根本,需要适时调整人口政策以应对“少子化”“老龄化”,适度学习南方省份的人才政策以应对“孔雀东南飞”。社会系统是人居环境收缩变化的主导性因素,需要适时改革部分落后国企,营造良好的投资环境。③其他省级行政区。居住系统供给侧远远大于需求侧,需要从“顶层设计”进行供给侧结构性改革,以应对房屋建筑面积低竣工率、房地产开发企业高资产负债率。

本文也存在一些不足之处:①本文数据源仅为统计数据,下一步需要增加遥感数据(夜间灯光)、网络数据等进行多元化研究,更为全面和立体地对人居环境收缩与发展进行研究与挖掘;②本文驱动机制多为宏观层面,还需要对企业、工厂等进行深度访谈研究。

参考文献:

[1] Birgit Glock and Hartmut H?ussermann, “New Trends in Urban Development and Public Policy in Eastern Germany: Dealing With the Vacant Housing Problem at the Local Level” [J], International Journal of Urban and Regional Research, 2004, 28(4): 919-29.

[2] Cristina Martinez-Fernandez, Ivonne Audirac, Sylvie Fol and Emmanuèle Cunningham-Sabot, “Shrinking Cities: Urban Challenges of Globalization” [J], International Journal of Urban and Regional Research, 2012, 36(2): 13-25.

[3] Diana Reckien and Cristina Martinez-Fernandez, “Why Do Cities Shrink?” [J], European Planning Studies, 2011,19(8): 1375-1397.

[4] James Rhodes and J. Russo, ‘Shrinking “Smart”?: Urban Redevelopment and Shrinkage in Youngstown, Ohio [J], Urban Geography, 2013, 34(3): 305-326.

[5] Joanna P. Ganning and J. Rosie Tighe, “Assessing the Feasibility of Side Yard Programs as a Solution to Land Vacancy in U.S. Shrinking Cities” [J], Urban Affairs Review, 2015, 51(5): 708-725.

[6] Kerry Emanuel, “Tropical Cyclone Activity Downscaled From NOAA-CIRES Reanalysis, 1908-1958” [J], Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 2010, 2(1): 1-12.

[7] Adam Radzimski, “Changing Policy Responses to Shrinkage: The Case of Dealing With Housing Vacancies in Eastern Germany” [J], Cities, 2016, 50(44): 197-205.

[8] Fernando Ortiz-Moya, “Coping With Shrinkage: Rebranding post-industrial Manchester” [J], Sustainable Cities and Society, 2015, 15: 33-41.

[9] 徐博、庞德良:《增长与衰退:国际城市收缩问题研究及对中国的启示》[J],《经济学家》2014年第4期,第5-13页。

[10] 姜鹏、周静、崔勋:《基于中日韩实例研究的收缩城市应对思辨》[J],《现代城市研究》2016年第2期,第2-7页。

[11] 李翔、陈可石、郭新:《增长主义价值观转变背景下的收缩城市复兴策略比较——以美国与德国为例》[J],《国际城市规划》2015年第2期,第81-86页。

[12] 龙瀛、吴康、王江浩:《中国收缩城市及其研究框架》[J],《现代城市研究》2015年第9期,第14-19页。

[13] 周恺、钱芳芳、严妍:《湖南省多地理尺度下的人口“收缩地图”》[J],《地理研究》2017年第2期,第267-280页。

[14] 林雄斌、杨家文、张衔春、晁恒:《我国城市收缩测度与影响因素分析——基于人口与经济变化的视角》[J],《人文地理》2017年第1期,第82-89页。

[15] 杜志威、李郇:《收缩城市的形成与规划启示——基于新马克思主义城市理论的视角》[J],《规划师》2017年第1期,第5-11页。

[16] 龙瀛、李苗裔、李晶:《基于新数据的中国人居环境质量监测:指标体系与典型案例》[J],《城市发展研究》2018年第4期,第86-96页。

[17] Shenzhen Tian, Xueming Li, Jun Yang, Chunhua Zhang and Yun Zhang, “Initial Study on Triaxiality of Human Settlements—In the Case of 10 Districts (Counties) of Dalian” [J], Sustainability, 2014(10): 7276-7291.

[18] 郝慧梅、任志远:《基于栅格数据的陕西省人居环境自然适宜性测评》[J],《地理学报》2009年第4期,第498-506页。

[19] Shenzhen Tian, Xueming Li, Hang Li, Yingjia Zhang and Tongliga Bao, “Initial Evaluation of Provincial-Level Environmental Risks From the Perspective of Human Settlements” [J], Sustainability, 2016(12): 1259.

[20] 李雪铭、田深圳:《中国人居环境的地理尺度研究》[J],《地理科学》2015年第12期,第1495-1501页。

[21] 熊鷹、曾光明、董力三、焦胜、陈桂秋:《城市人居环境与经济协调发展不确定性定量评价:以长沙市为例》[J],《地理学报》2007年第4期,第397-406页。

[22] 甄峰、王波、陈映雪:《基于网络社会空间的中国城市网络特征:以新浪微博为例》[J],《地理学报》2012年第8期,第1031-1043页。