国际数字化课程领域研究的前沿主题及其趋势分析

——基于2017—2021 年文献的Citespace 可视化分析

周仕德,陈 斌

(汕头大学高等教育研究所,广东 汕头 515063)

信息化是当今世界经济和社会发展的主流趋势,以计算机和互联网为核心的信息技术迅猛发展,带来了世界教育的数字化转型,而经济社会的变迁、教育的内生发展以及新冠病毒感染的冲击则进一步推动了世界教育数字化转型的进程。[1]近几年来,世界主要国家及国际组织先后制定了教育数字化战略以适应全球教育发展的变革,我国亦于2022 年2 月8 日在《教育部2022 年工作要点》中提出实施教育数字化战略行动,积极发展“互联网+教育”,加快推进教育数字转型和智能升级。[2]数字化学习是信息时代下学习的重要方式[3],而数字化课程则是实现教育数字化学习的重要载体。所谓数字化课程,是一种基于先进设计理念及资源配备而产生的新型课程模式。一方面,它是以先进的课程理论、学习理论以及教学理论为指导的,强调学习者的知识创造和思维发展[4],具有自主性、创造性和协作性等特征。另一方面,数字化课程是以信息技术为支撑的,将网络作为支持平台,采用各种先进的教学辅助手段,综合了海量数字化学习资源[5],又具有前沿性、共享性和开放性等特征。推行数字化课程,抑或推动课程数字化,已成为近年来国内外课程发展的一个显著特点。[6]

对于国内而言,数字化课程的早期发展可追溯至20 世纪70 年代末[1],但数字化课程的概念在国内第一次提出是在2001 年[7]。当前,国内大部分相关文献更多关注数字化课程资源、技术的开发与应用,数字化课程的评价以及相关保障体系的建立等内容,而且主要是基于国内的实践经验,鲜有将视野聚焦至国外相关发展和研究。然而,数字化课程是由国外向国内引进的,了解国际数字化课程的研究进展对国内数字化课程的实践及研究都具有重要参考和借鉴意义。基于此,本文将尝试梳理近五年来国际上有关数字化课程的研究文献,采用文献计量与知识图谱等方法和技术,通过绘制相关的文献可视化知识图谱,以揭示数字化课程的研究状况及发展趋势。

一、研究数据来源与说明

本研究数据来源于Web of Science 数据库的核心数据合集(包括SCI-EXPANDED,SSCI,A&HCI),检索条件为“主题:(digital curriculum) or 主题:(digital course)”。文献类型选择论文(article)、会议论文(proceedings paper)和期刊评论(editorial material),学科范围限定在教育相关学科。文献检索时间限定在2017 年1 月1 日—2021 年12 月31 日,共检索到998 篇文献,作为本文的研究数据。而将时间跨度设定为2017—2021 年,主要基于以下两点原因。

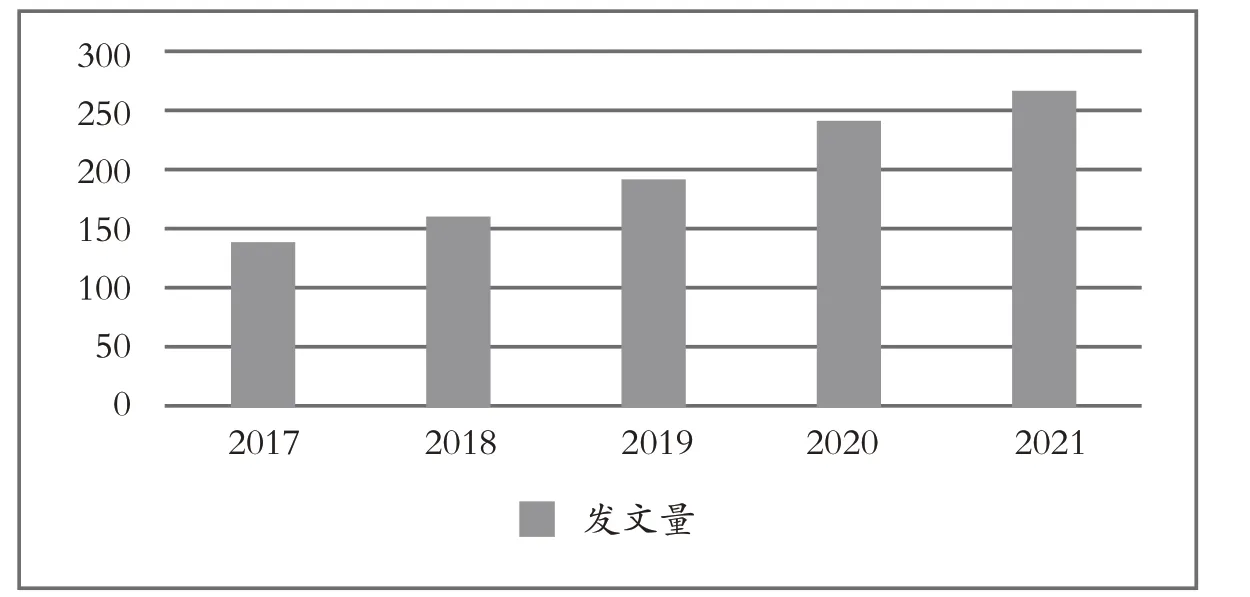

首先,从发文量趋势看,教育领域内数字化课程的研究在这五年间的发文量呈逐年递增趋势(见图1),这在一定程度上说明该领域的研究在近五年发展迅速,逐渐得到研究者的重视。其次,从研究现状看,国外有研究者已对与数字化课程密切相关的几个领域研究文献进行了系统性综述,如基于2009—2018 年的文献探讨网络化学习(E-learning)的研究趋势,也有基于2013—2019 年的文献评述MOOC 的学习质量,还有基于2005—2019 年的文献回顾数字化游戏在学业学习中的应用。与国外研究相似,国内综述性研究更多聚焦在MOOC、在线学习等领域,研究者用Citespace 对2013—2015 年的国际MOOC 文献进行了可视化分析,还有研究者于2018 年对数字化课程40 年发展进行评析。概括起来看,当前学术界仍缺少聚焦于数字化课程的综述性研究,而与其密切相关领域的综述又更多是基于2019 年及之前年份的文献。因此,基于发文量等因素,本文将检索时间限定在2017—2021 年,更好地挖掘当前国际上在该领域的研究前沿和热点主题。

图1 2017—2021 年数字化课程领域国际研究文献时间分布

为直观揭示近五年数字化课程研究状况和发展趋势,对检索文献进行文献计量学分析。在此方法引导下,将收集的998 篇文献作为分析对象,并借助可视化分析软件Citespace 绘制知识图谱。具体而言,将数字化课程相关文献作为研究对象,利用Citespace 软件对该领域的被引(cited)文献和引文(citing)进行描述统计和分析,绘制出数字化课程研究领域的知识基础,并对该领域的前沿热点、研究主题等进行分析,与此同时,还探讨该领域未来可能的研究趋势。

二、数字化课程领域国际研究的前沿、主题与趋势

(一)研究前沿凸显样态:数字化游戏与移动学习

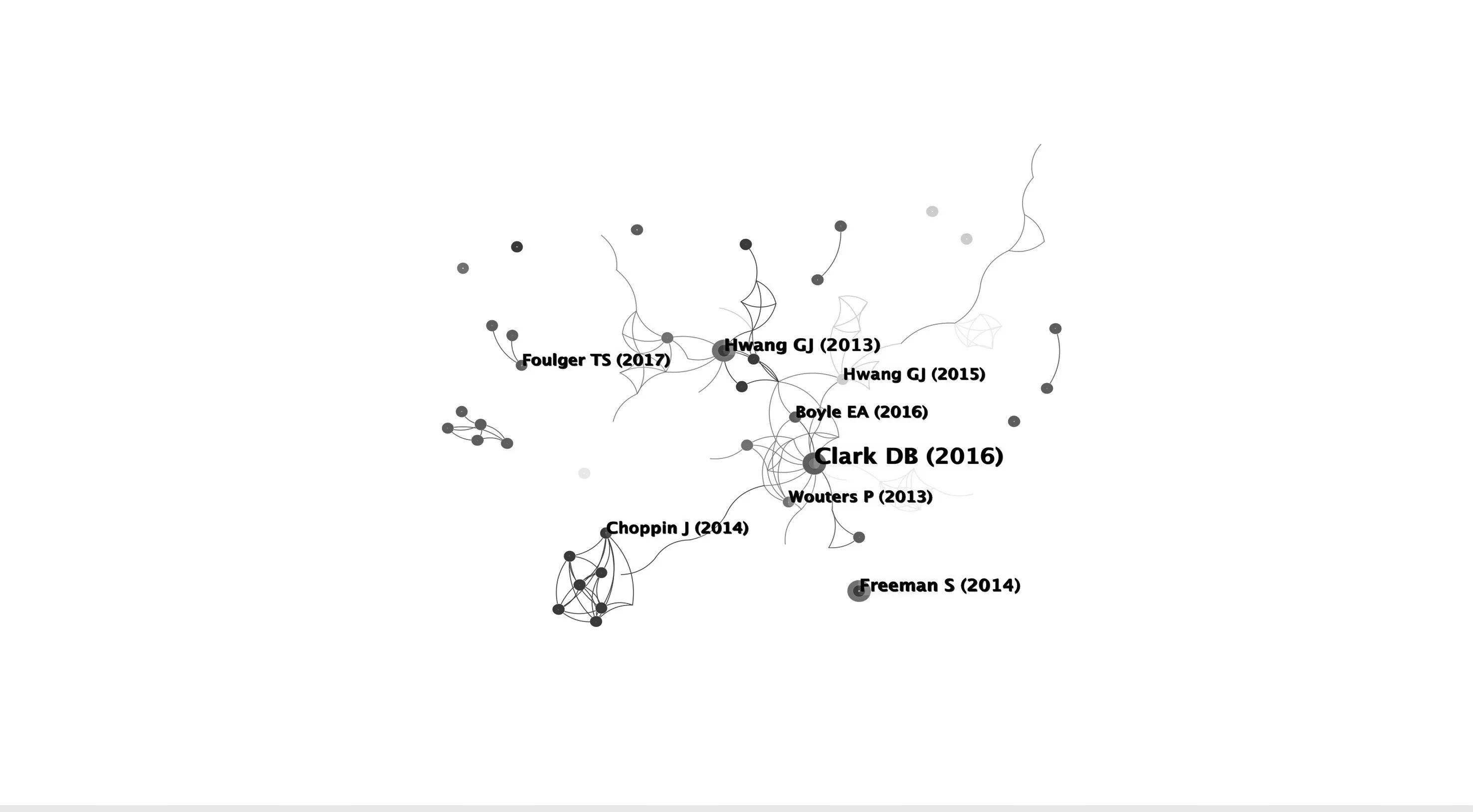

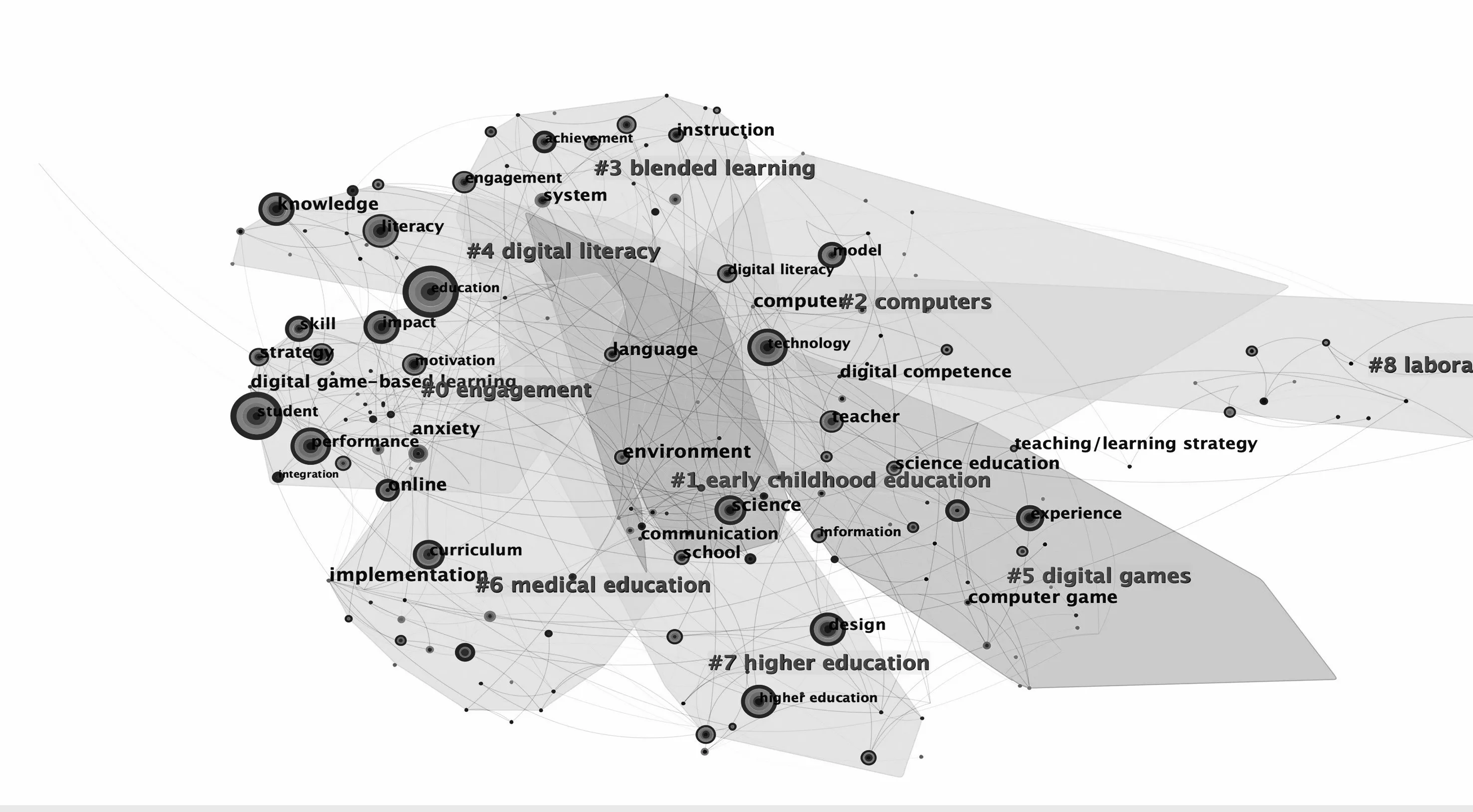

文献共被引是指两篇文献被同一篇文献引用,在Citespace 中,研究前沿是由形成文献共被引矩阵中的文献及其施引文献中使用的突现词或突现词的聚类来体现的[8]16。因此,通过分析共被引网络中的聚类和关键节点,可以揭示某个研究领域的知识基础及研究前沿。其中,突现值高的节点意味着该节点的文献在某一时期内备受关注,是该领域的前沿文献,并形成该领域重要的知识基础[9]。通过上述方式检索到的文献作为分析对象进行文献共被引分析,将2017—2021 年的文献以一年为时间间隔,选取每个时间分区中前50 个节点数据进行文献共被引分析,生成数字化课程研究领域的共被引网络图谱(见图2)。图中每个节点代表被引用的文献,而节点是由一圈圈颜色各异的年轮构成的,半径越大,代表其被引频次越高,节点间的连线代表共引关系,而其粗细则表示共引的强弱。

图2 2017—2021 年文献共被引网络图谱

从图2 可以看出,2017—2021 年的文献共被引网络图谱总体而言较为松散,没有形成比较明显的自然聚类。通过对网络中的关键节点进行分析可以发现,图中有三个较大节点,说明这三篇文章被引用的次数较多,对数字化课程研究领域的影响较大。这三篇文章的作者分别是Hwang G J,Freeman S 和Clark D B,其中被引频次最高的是Clark D B 于2016 年发表在Review of Educational Research期刊上的一篇综述类的文章,以元分析的方式系统回顾了专为K-16 学生(即从幼儿园到大学本科四年毕业的学生)所使用的数字化游戏的相关研究,探讨数字化游戏的设计以及基于数字化游戏的学习等方面问题。该文表明,数字化游戏显著提升了学生的学习效果,而增强数字化游戏的设计也能够对学生的学习产生益处。[10]此外,在Hwang G J 之文探讨了一种“概念图嵌入式”(concept map-embedded)的电脑游戏在小学自然科学课程上的应用,通过一系列调查和实验也证明基于这种模式的电脑游戏可提升学生的学习成绩。[11]而Freeman S 则探讨并证明了主动学习有利于提高学生在STEM 课程中的学习成绩。[12]

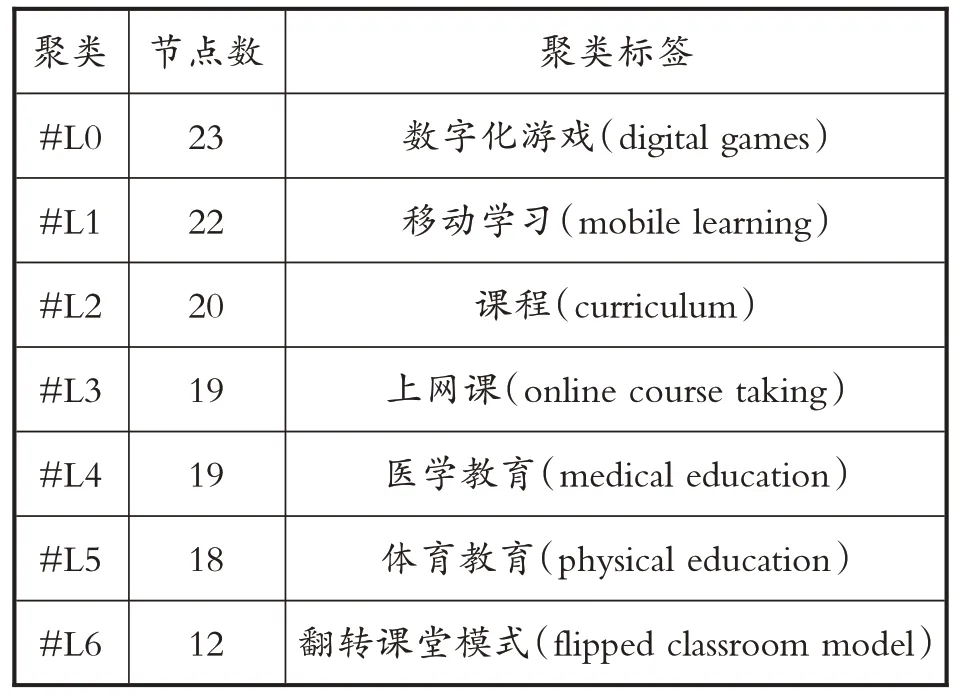

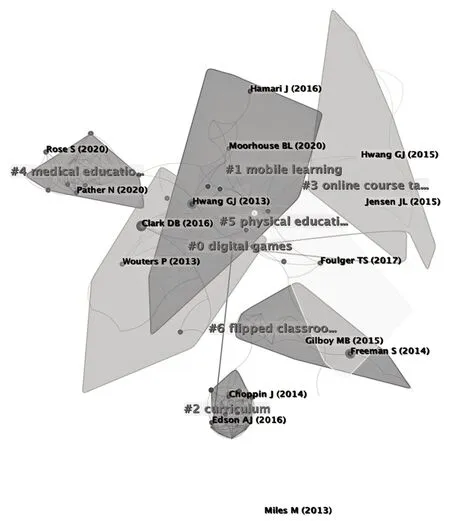

为进一步探索研究前沿,在文献共被引网络图谱的基础上,通过谱聚类算法对文献进行聚类分析,得到聚类结果(见图3)和7 个聚类(见表1)。由图3 可知,网络节点数量为270 个,利用聚类模块值(Modularity,Q值)和聚类平均轮廓值(Silhouette,S值)对聚类结果进行评估。一般而言,当Q>0.3时,意味着聚类结构显著;当S>0.7 时,意味着聚类是令人信服的。[9]在图3 中,Q=0.853 7>0.3,S=0.810 4>0.7,说明该聚类结果的结构是显著的且令人信服的。在表1 中呈现的7 个聚类,可以说一定程度上代表了当前的研究前沿,其中最大的两个

表1 2017—2021 年文献共被引网络自动聚类结果

图3 2017—2021 年文献共被引网络自动聚类图谱

聚类#L0 数字化游戏。数字化游戏是当前备受关注的重要热点议题[13],利用数字化游戏开展学习活动不仅能为学生创建愉悦且有意义的学习体验,还能够产生更高质量的教育成果。[14]当前关于数字化游戏的研究主要涉及两方面问题:一方面是关于数字化游戏的设计,包括设计的依据及教师如何进行设计;另一方面是关于学生在以数字化游戏为代表的在线学习中的表现情况。对于第一个问题,有研究者专门设计了一项研究,给参与研究的83 名教师提供了设计和开发自己的教育游戏(educational games)的机会,探讨教师在设计和开发教育游戏时所用的理论依据及其他考虑的因素,同时也关注他们所开发出来的游戏的特点,结果表明,教师倾向于使用熟悉的软件创建问答游戏,同时喜欢设计有详细故事情节的、适合本土情境的教育游戏等。[15]对于第二个问题,有研究者提出对参与在线学习的学生进行评估,要将学生的自我汇报与其在线学习系统中的学习过程数据(process data)结合起来,结果发现在线学习系统中的学生学习过程数据(如鼠标点击频次等)有利于进一步加深对学生学习行为的认识。[16]

聚类#L1 移动学习。移动学习是近几年迅猛发展的一种学习模式,它不受时空等因素限制,允许学习者随时随地学习,是未来教育中不可或缺的一种学习模式。当前对移动学习的研究主要是从教师和学生两个主体出发,探讨移动学习的学习成效及其进一步完善发展等各方面的问题。有研究选取南非几所学校中的209 位旅游教师,调查他们对将基于数字化游戏的学习引入旅游教育的看法,探讨6 个因素(游戏性、课程适切性、学习机会、挑战、自我效能感和计算机焦虑)在多大程度上影响教师在教学中应用数字化游戏的积极性,结果发现,游戏性及课程适切性会直接影响教师应用数字化游戏,而学习机会、挑战等其他4 个因素则通过游戏性及课程适切性间接影响教师的行为。[17]还有研究以小学生为研究对象,探讨其在移动学习环境中的移动学习行为与个人特征的关系,结果发现,在教师的适当指导下,学生有合理的登录频率和学习时间,能够通过自主学习获得满意的成绩,同时也发现,学生表现出更多的数字消费(digital consuming)而不是数字创作(digital creating)。[18]此外,还有研究者通过比较不同反馈模型下学生在数字化游戏中学习行为的差异,表明将适当的学习策略融入游戏可以更好地提高学习成效。[19]

聚类#L2 课程。这一聚类下主要关注数字化课程本身,涉及数字化课程的资源、数字化课程的设计者和使用者以及教师的专业化学习等主题。

聚类#L3 上网课。网课是数字化课程的主要形式之一,与传统课程不同,通过网课的学习必然会给教学方式、学习方式等带来诸多变化,包括学生阅读行为的变化、采用基于问题的学习(PBL)以及组建虚拟团队(virtual teams)等。

聚类#L4 医学教育。新冠疫情的爆发,数字化课程的发展,也促使教学方式或学习方式发生改变,医学教育也不例外,尤以人体解剖学教育最为突出,医学教育中逐渐采用了远程教学、独立课程模式(stand-alone courses)等新教学形式。

聚类#L5 体育教育。在这一聚类下主要探讨平板、应用软件等在体育教学中的应用情况,同时还关注在以学生为中心的教学方式下学生的学业表现以及教师的转变。

聚类#L6 翻转课堂模式。在这一聚类中主要涉及翻转课堂模式的应用情况,以及在该模式下的教学时间、团队学习以及小组探讨(Think-Pair-Share,TPS)教学方式的应用。

(二)研究主题整体样态:成果丰富,较为零散

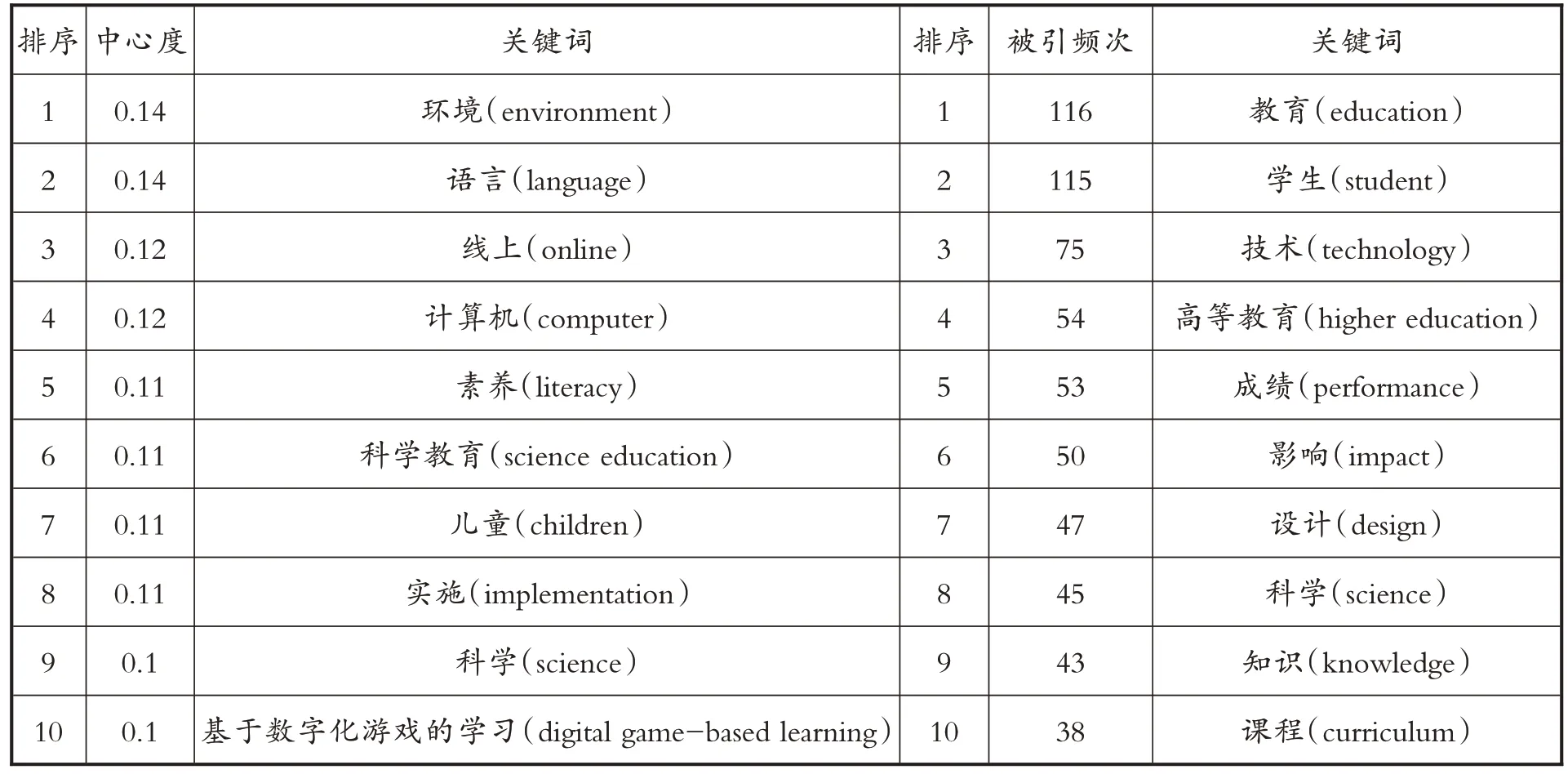

从Citespace 软件绘制的关键词共现图谱可以推断某一研究领域的研究方向、趋势变化以及研究特点。选择节点类型为Keyword,利用软件进行关键词共现分析,并选择最小生成树算法(Minimum Spanning Tree,MST)和对整个网络进行修剪的修剪策略,得到关键词共现图谱(见图4)。从图4 中可以看到,图谱密度为0.014 9,表明该图谱较为稀松,研究方向趋于分散,研究主题较为零散。表2展示了中心度及被引频次排在前10 位的关键词,亦即图谱中所出现的几个比较大的关键节点。

表2 中心度、被引频次前10 位的关键词

图4 2017—2021 年文献关键词共现网络图谱

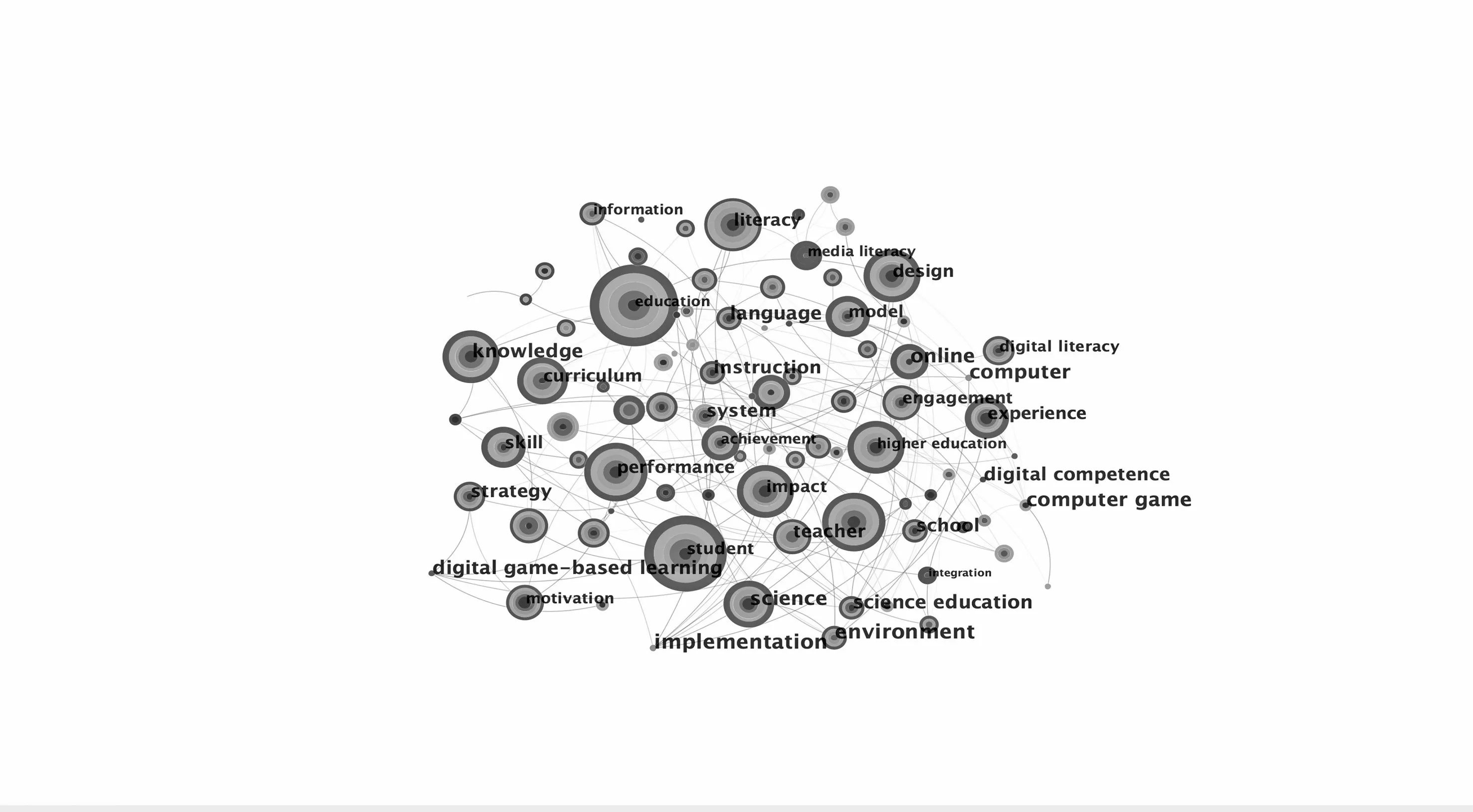

进一步利用Citespace 软件进行聚类分析,聚类结果见图5,共得到9 个聚类,代表2017—2021 年国际上与数字化课程相关的文献的主要研究领域。此外,该聚类图谱中的几个数值,Q=0.556 9>0.3,S=0.811 1>0.7,由上文所述可知,该聚类结果的结构是显著的且令人信服的。此处主要分析较大信息量的前6 个聚类。

图5 2017—2021 年文献关键词共现网络自动聚类图谱

聚类#K0 参与度(engagement)。包括基于数字化游戏的学习(digital game-based learning)、数字化教学法(digital pedagogy)、教育政策(educational policy)、自我主导的学习(self-regulated learning)等关键词。对参与度的研究主要集中在各类主体参与数字化课程的情况,如政府或学校有关数字化课程的教育政策的制定与颁布,教师在数字化教学法上的应用情况,以及学生在基于数字化游戏的学习、自我主导的学习中的表现情况及适应情况。

聚类#K1 幼儿教育(early childhood education)。包括计算思维(computational thinking)、基于游戏的学习(game-based learning)、行为(behavior)、教室(classroom)等关键词。主要探讨数字化课程在幼儿教育中的应用情况,涉及教育的场所、教育的方式、教育的培养目标以及幼儿在教育活动中的行为等。

聚类#K2 计算机(computers)。包括自闭症(autism)、职前教师(pre-service teachers)、自我评估(self-assessment)、技术(technology)等关键词。主要探讨数字化课程所依赖的载体和技术,关注职前教师所具备的计算机知识或技能以及学生在学习过程中的自我评估,同时还注意到患有自闭症的学生这一特殊群体,关注他们的需求以及与他们共同设计数字化课程。

聚类#K3 混合学习(blended learning)。包括在线学习(online learning)、数字化叙事(digital storytelling)、高等教育(higher education)、新冠肺炎(covid 19)等关键词。对混合学习的研究集中在其应用背景、教育层次以及具体的学习方式等方面。

聚类#K4 数字化素养(digital literacy)。包括实境学习(authentic learning)、数字媒体(digital media)、多元识读能力(multiliteracies)、混合学习(blended learning)等关键词。主要探讨数字化素养的构成、不同学习方式下数字化素养的培养,以及培养数字化素养的重要媒介。

聚类#K5数字化游戏(digital games)。包括初等教育(elementary education)、教学或学习策略(teachi ng/learning strategies)、主动学习(active learning)、教师专业发展(teacher professional development)等关键词。对数字化游戏的研究主要集中在其应用的教育层次及其中所涉及的两个重要主体——教师和学生各自的变化和发展。

(三)研究主题微观样态:课程参与、数字化游戏、教学模式与数字化素养

总体而言,2017—2021 年有关数字化课程的文献是非常丰富的,但研究主题比较零散。结合Citespace 的可视化分析结果,以及对已有文献的系统化阅读和梳理,可发现数字化课程研究集中于四大主题。

一是课程参与。这一主题包含了学生和教师两大主体在数字化课程中的参与情况:其一,学生参与数字化课程。已有文献主要体现在两个方面:一方面是在数字化课程设计之初或在课程实施过程中关注学生的参与;另一方面则是在数字化课程实施后,对学生参与情况的追踪和了解。有研究通过分析学生在MOOC 的论坛上所发表的言论,尤其关注其言论中所涉及的学生的认知参与度(cognitive engagement),即学生是如何认知MOOC 并参与其中的,该研究在最后也强调,在设计和评估MOOC 时需要将学生的认知参与考虑其中。[20]与此相似的是,有研究通过让学生以博客(Blog)的方式发表他们的课程实验报告,在学期末则对学生在博客上的评论以及学生的成果进行分析,最后研究者发现,这一种方式可有效提升学生的参与度以及他们在学习上的成效和协作。[21]此外,还有研究让受试学生在一整个学期中只通过线上学习平台Moodle 学习某一门课程,在完成课程后则对学生的参与情况进行调查追踪,最后调查结果表明,这些学生对这种学习方式表现出强烈的接受度并积极主动参与到学习过程中。在期末考试成绩方面,与之前仅通过线下授课或讲座学习的方式相比,成绩也有了很大的提高。[22]其二,教师参与数字化课程。教师是数字化课程中另一个重要参与主体。当前,已有文献主要关注教师如何认知数字化课程,教师如何提升相关的知识和技能以适应数字化课程的需要,以及教师参与数字化课程的实施和设计等。有文献提到了专为教师提供的一门“专业发展课程”(professional development,PD),探讨该课程对于教师在基于数字化游戏的学习中,他们的认知、态度、自我效能以及行为意图等方面是否产生了影响。在课程结束时,所有参与的教师都认为数字化游戏有助于学生的学习,有助于培养学生的现实技能,包括高阶思维、解决问题及协作等能力。完成课程后,他们更加善于在课堂上使用数字化游戏,同时也认为教师应该参与数字化游戏的设计过程。[23]还有研究通过与四所高校本科或研究生层次的20 名不同学科的教师进行半结构化访谈,考察教师如何设置课程以促进学生参与混合学习。通过对访谈材料进行分析后,研究者提出了一个包含课程的结构与节奏、教学活动的选择、教师的角色和课程间的关系三个层面内容的策略,研究结果特别强调了一门结构合理、节奏适当的课程的重要性,建议教师在学期开始时,清楚地与学生交流课程将如何开展以及相应的期望,并建立信任关系,这也是鼓励学生参与混合学习的关键。[24]

二是数字化游戏。由Citespace 的可视化分析结果可以看出,数字化游戏已然是当前数字化课程研究的热点,当前文献所提及的数字化课程大多数是通过数字化游戏进行组织设计的。在这些文献中,研究者主要探讨了两大问题:其一,数字化游戏的实施效果。从已有文献中所提及的调查研究结果来看,总体而言,大多数数字化游戏的实施是发挥了积极作用的,有利于促进学生的学习。有研究选取了3 所大学,并在这3 所大学中选取了326 名学生为研究对象,用以探讨基于数字化游戏的学习是否对学生的学习动机和学习成绩产生影响,最后研究结果表明,数字化游戏对二者均具有显著的正向影响。[25]数字化游戏虽然可以促进学生的学习,但教师在调节游戏的游戏性以及游戏的教育目标方面发挥着重要作用。有研究调查了9 名生物教师如何在课堂上使用沉浸式数字化游戏(immersive digital game),重点关注是否有助于提升教师在课堂上运用数字化游戏能力的因素,以及数字化游戏的实施如何影响课堂体验。而数字化游戏让他们对自己的课程有了更多的思考,也增强了他们的教学实践。[26]同时,仍有少数文献提及数字化课程并没有对学生的学习成绩产生显著影响。有研究考察本科生对阿联酋某联邦高等教育机构英语语言课程中基于游戏的互动平台Kahoot 的感知,调查结果表明,参与该研究的学生在学习成绩上的变化程度并不显著,但研究者最后也提出,这种基于游戏的数字化学习平台可以作为教学中的一部分,以保持学生的注意力,增加参与度,并为学生提供更愉快的学习体验。[27]其二,当前数字化游戏遇到困难。在实施过程中仍面临着许多困境,其中最主要的是教师间的沟通合作较为缺乏,而这最根本的原因则是大多数教师对数字化游戏的接受度不高。有研究通过与13 名澳大利亚的教师进行深度半结构化访谈,了解他们在课堂上使用沉浸式数字化游戏的经验,该研究的一个重要发现是,在课堂上使用数字化游戏的教师会不同程度地与其他不使用数字化游戏的教师同事产生疏远,而这也导致了这些使用数字化游戏的教师渐渐减少了数字化游戏在教学中的使用。[28]针对这一问题,有研究提出了一种专业发展模式,用以培养教师在课堂上使用数字化游戏所需要的态度和技能。该专业发展模式提出,教师应该对如何在课堂上有效地使用数字化游戏有深刻的理解,与小规模的教师团队合作,共同规划数字化游戏的使用,与少数热情的教师一起试验,然后再与其他教师一起实施。这一方法也能进一步支持那些愿意在课堂上使用数字化游戏的教师。[29]

三是教学模式。当前数字化课程的实施主要采用翻转课堂、混合学习等模式。当前的研究也同样关注到翻转课堂或混合学习等模式的实施效果,总体而言,这些模式使用带来了积极效果,如有研究探讨混合学习模式对儿童早期识字能力的影响,调查了当地的一个混合学习项目在幼儿园及一年级课堂上的使用情况,该项目包含了线上学习及线下讲授两部分课程。通过对前后两次的测试结果进行比较,发现接受混合学习模式的学生的成绩优于传统学习模式下的学生的成绩,而且对于那些在第一次测试中得分较低的学生,在接受混合学习之后其成绩有了显著提高,这些结果表明了混合学习模式所具有的价值。[30]有研究运用“学习分析”(Learning Analytics)的方法对学生在混合学习中的学习成绩进行早期预测。该研究从课程中收集了21 个变量的真实数据,包括视频观看行为、课外实践行为等,同时应用主成份回归预测学生的最终学业成绩。实验结果表明,当学期过去三分之一时,学生的最终成绩是可以预测的。此外,该研究还确定了影响学生学习成绩的4 个在线因素和3 个传统因素。[31]除此之外,在翻转课堂以及混合学习中,关注学生的个性化学习[32],注重师生间的反馈和互动等[33],也是为研究者所关注的。

四是数字化素养。通过梳理已有文献,当前的研究更多关注教师,尤其是职前教师的数字化素养的培养。美国得克萨斯州教育和认证机构已将从事小学至高中阶段教育的教育工作者所需的数字化素养和技巧设定为优先事项。该研究试图开发一种数字化素养评估体系,将其作为职前教师数字化素养和数字化教学的诊断工具,同时也进一步提出,为职前教师制定并实施相关的提升数字化素养的课程[34]。也有研究调查了土耳其的职前教师对于数字化素养的理解,研究者发现,职前教师对数字化素养这一概念的理解包含了多个层次,即“知识—使用—批判性、创作性、合作性使用”。与此同时,研究者还发现大学教授在职前教师的数字化素养水平的发展中发挥着重要作用,并提出在未来的实践当中,大学教授或教育工作者应该首先让职前教师了解使用数字化工具的教学目的以及这些工具是如何实现这些目的的。教育工作者应该在教学环境中整合进数字化工具,将与技术相关的课程与教学法和数字材料等结合起来[35]。此外,还有研究者将数字化素养的培养延伸至师范生这一群体。如有研究调查了韩国的英语师范生的教学计划,该计划旨在培养未来教师的数字化素养,并帮助他们在韩国英语学习的背景下,培养一种计算机辅助语言学习(computer-assisted language learning,CALL)的创新教学法,这有利于他们在自身的语言学习及未来的语言教学中有效和创造性地使用数字化技术。该研究结果也表明,CALL 教学法的使用有助于英语师范生发展技术方面的技能,同时提升他们在英语教学中的信心。[36]

(四)研究趋势

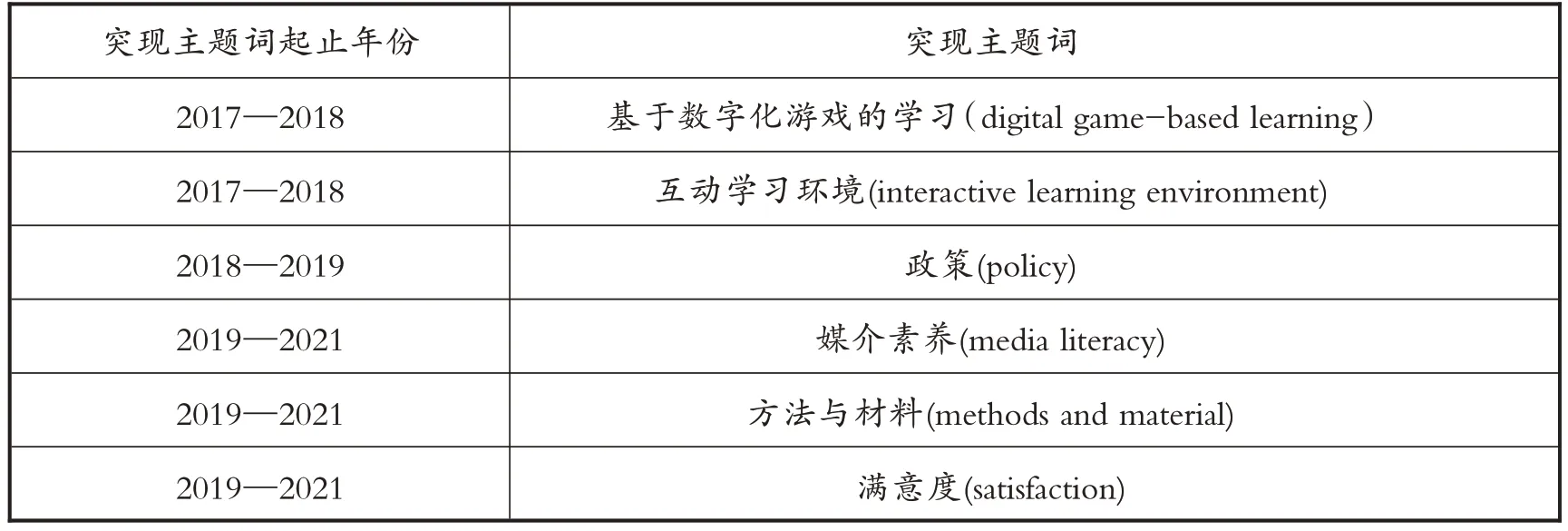

突现主题词是某一时间段内出现次数较多或使用频率较高的主题词,它在一定程度上能够探测并揭示某一研究领域的发展趋势,并挖掘出潜在的、有价值的研究方向。[37]根据主题词共现分析,2017—2021 年国际数字化课程研究共形成了6 个突现主题词(见表3)。

表3 数字化课程国际研究突现主题词

从表3 可看到,2017—2018 年,数字化课程研究聚焦在基于数字化游戏的学习(digital gamebased learning)和互动学习环境(interactive learning environment)方面,主要关注的是数字化课程中学习方法的运用以及学习环境的塑造。2018—2019年,数字化课程研究的聚焦点在于对政策(policy)的分析,包括国家政策和学校政策,这在一定程度上也表明数字化课程逐渐得到官方的认可和重视。而到2019—2021 年,数字化课程研究的关注点更为微观,包括学生数字化素养,尤其是媒介素养(media literacy)等的培育,学生对课程的满意度(satisfaction),同时进一步挖掘能够用于数字化课程建设的方法与材料(methods and material)。由突现主题词的演变可以探测数字化课程未来研究的三大重点领域。

一是数字化课程与人的关系研究。所谓数字化课程与人的关系,主要指教师与学生在数字化课程中的地位和作用。当前,在数字化课程的国际研究中愈发强调教师和学生参与到数字化课程的开发、运用以及评价中。对于教师而言,已有研究强调需为职前教师提供相关的培训,以支持他们积极参与到数字化课程的建设中并发挥作用,然而,探讨如何更新老教师的理念、如何促进教师间的合作、如何在师范教育中融入与之相关的课程(包括融入什么以及怎么融入)等问题仍非常有必要,如此才能保证数字化课程的持续推进和科学发展。对于学生而言,研究者已经关注到学生在数字化课程中的主动性、参与度和满意度等,近来也更加重视学生各种数字化素养的培养,这些也仍是未来研究的关注点。除此之外,师生间的互动,学生评价体系的完善以及让学生参与数字化课程的开发设计等也是未来值得探索的。事实上,国内研究者也在思考数字化课程与人的关系,不过更多停留在宏观层面的理论讨论上。他们将这一问题转化为技术与人的关系,提出人是数字化课程中的核心,而技术应隐匿于课程背后[7],当前对于技术的热衷在某种程度上遮蔽了人的地位和作用。[38]正如有研究者所言,未来数字化课程的相关研究应该是基于加大对“人”的关注这一前提,从宏观走向微观,从零散走向系统。[6]

二是数字化课程与资源的关系研究。当前,对该问题探讨聚焦在数字化课程相关资源的开发和相关资源的分配两大方面。随着信息技术的迅猛发展以及人们对各种技术的认知和运用水平的提高,数字化课程相关资源的开发是一个持续性推进的过程,与此同时,也伴随着对现有资源或技术方法等方面的完善和改进。以数字化游戏为例,这一数字时代背景下的资源或学习方法已然成为当前国际研究的前沿和热点主题,数字化游戏的开发和运用已经推行到不同领域和科目的学习中。然而,国内目前对数字化游戏的研究还较少,且主要集中在诸如计算机、电影技术等领域,数字化游戏的自主开发或实践应用寥寥无几。在数字化课程相关资源的分配方面,各个国家或地区由于社会发达程度不同,在资源获取及资源质量上也存在差异,这便形成了所谓的“数字鸿沟”。已有研究也指出,衡量数字鸿沟的标准与其说是网络资源的获取,不如说是人们在网络空间中互动的能力,而这需要特定的数字沟通技能。[39]然而,由于不发达国家或地区在数字化学习资源的获取上存在先天的劣势[40],致使其在数字素养、能力等方面的培育上也有所缺陷,进一步导致该国家或地区在数字化教育可持续发展上后劲不足,从而形成一个恶性循环,愈发扩大了国家或地区间的数字鸿沟。针对这一问题,国内也有研究者提出了诸如构建数字化课程资源共享利益共同体和搭建数字化课程网络共享平台等破解之道[41],但这些破解路径是否可行,如何将其进一步具体化并落实等问题仍是未来研究的重点和难点。此外,国际研究近年来也逐渐关注到为患有自闭症、聋哑疾病等特殊群体提供特定的数字化课程资源或学习途径,而这在国内研究中却鲜有提及。

三是数字化课程的效果评价研究。数字化课程的效果评价一直是该领域研究的重点,而目前国内外研究无一不将评价数字化课程实施效果的标准聚焦于学生的学习成绩,具体研究方法大体上都是“分组实验,比照成绩”,有些研究还辅以教师或学生的访谈。以学生学习成绩高低判断数字化课程效果优劣的科学性和可靠性是值得质疑的,未来研究应综合不同研究方法或转换研究思路以探讨数字化课程的效果评价。一方面,可从数字化课程所涉及的不同主体出发,综合教师、学生以及其他利益相关者的视角以评价数字化课程的实施效果。另一方面,也可将关注点回归到课程本身,即探讨数字化课程在课程结构设置、内容安排等方面是否科学合理。基于此,国内有研究者尝试从教育学理论的角度探讨其对数字化课程开发实践的启示和指导意义[42],而这也为数字化课程的效果评价提供了可借鉴的思路。

三、结语

本文通过利用Citespace 软件对2017—2021 年Web of Science 数据库中有关数字化课程的文献进行可视化初步分析,归纳出近五年该领域的研究前沿,分析研究四大主题,在上述分析的基础上对国际数字化课程未来研究的趋势进行展望。总体而言,当前数字化课程领域的研究内容还是比较零散,虽然已有研究关注了数字化课程的各个方面,但在研究内容和研究主题上仍不够集中和深入。诚然,本研究仍存诸多不足,仅选取Web of Science数据库的文献作为数据来源,而且仅对2017—2021年的相关文献进行分析和初步讨论,未来的研究可进一步丰富数据来源,并结合国内的文献研究作进一步的对比和深入分析。但本文这一研究站在我国教育数字化战略行动和建设高质量教育体系发展的视角,审视“如何强化数字化课程”[43]和“如何去创新发展”[44],瞭望国际数字化课程研究进展动态当属数字化教育探讨问题应有之意,这是“新时代中国课程教育科研工作者的责任与使命,任重而道远,好在我们已经觉醒,开始迈步”[45]。