汉代《诗经》学人才的地理分布及其变动

李沈阳

(滨州学院 黄河三角洲文化研究所,山东 滨州 256603)

汉代是经学的“昌明时代”[1]40和“极盛时代”[1]65,汉代人对五经的引用、训诂和传授等,很早受到后世关注,是注疏之学的重要内容。五经之中,《诗经》最早立于学官[2]198,注疏也是古人研究汉代《诗经》学的主要范畴。进入20世纪,研究视角趋向多元,涵盖经学、文学、史学和文献学等,成果蔚为大观[3];70年代之后,随着与《诗经》相关出土文献的公布,研究视角中又增加了简牍学[4]33-71。

文化地理学是人文地理学的分支学科,以文化区为核心概念,形成五个研究主题——文化生态学、文化源地、文化扩散、文化区和文化景观[5],张伟然进而提出将文化水平和文化面貌作为中国历史文化地理研究的两个核心问题[6]。鉴于尚未见到从该视角探讨汉代《诗经》学的研究成果,笔者拟结合文化地理学相关理论,对汉代《诗经》学人才的地理分布作些探讨,并触及当代叙事语境下的东汉史研究问题。

一 西汉《诗经》学人才的籍贯与地理分布

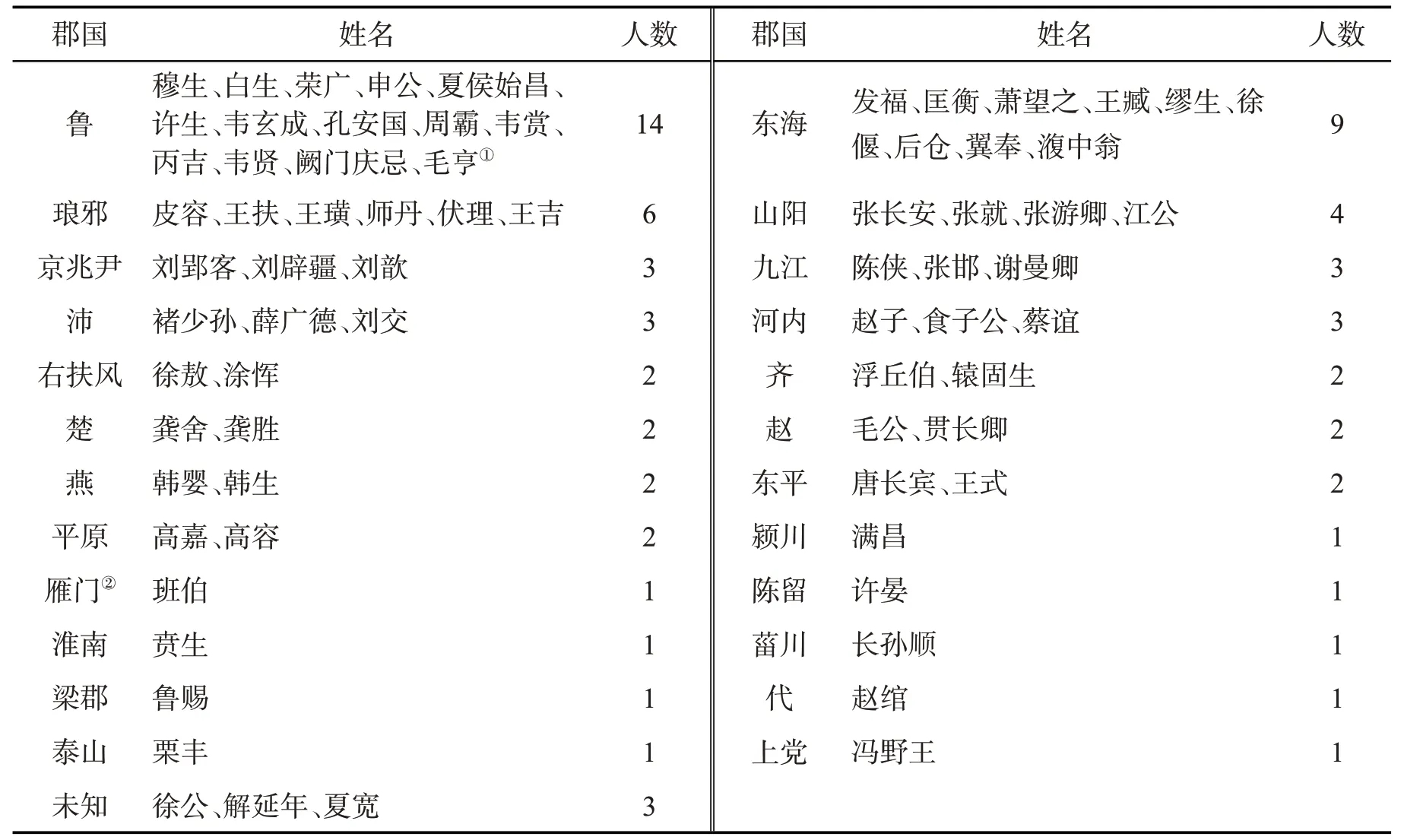

根据《汉书》和《后汉书》等资料记载,西汉研习《诗经》的士人有71位,除解延年和夏宽的籍贯未知、免中徐公的籍贯无法确定所属郡国外,其他士人的籍贯如表1所示。

表1 西汉《诗经》学人才籍贯简表

《汉书·地理志》载西汉后期有103 个郡国[7]1640,由表1 可见,有24 个郡国出现《诗经》学人才,但郡国间的数量差别很大:鲁最多,有14 人;东海和琅邪次之,数量在6~9 人;山阳、京兆尹和九江等郡国在1~4 人。

与郡国相比,刺史部是范围更大的区划单位③另外还有州,但汉代有九州、十二州和十三州等说法,比较而言,刺史部相对稳定。参见辛德勇《两汉州制新考》,载其著《秦汉政区与边界地理研究》,中华书局2009年版,第93-178页。。武帝元封五年(前106)在郡国之上设刺史部,除近畿七郡外,把郡国分为十三部[7]197,每部设刺史,定为常制。征和四年(前89)又设司隶校尉,掌察京师百官与近畿七郡。下面以《中国行政区划通史·秦汉卷》所载刺史部分察郡国为准[8]113-114,参考表1,列出西汉《诗经》学人才的地理分布状况:徐州31 人;兖州8人;司隶8 人;豫州5 人;青州5 人;扬州4 人;并州3人;幽州2人;冀州2人。可见,徐州的《诗经》学人才最多,占西汉总数的43.66%;部内的鲁、楚、东海、泗水、广陵、临淮和琅邪等郡国中,鲁、东海和琅邪又占徐州总数的93.55%。兖州、司隶、豫州和青州等大致相当,其它各刺史部相对较少。需要指出的是,幽州和冀州虽然各有2人,但汉初幽州的燕是《韩诗》发源地,冀州的河间国立《毛诗》为博士,是《毛诗》的主要传承地[7]3613-3614。

二 东汉《诗经》学人才的籍贯与地理分布

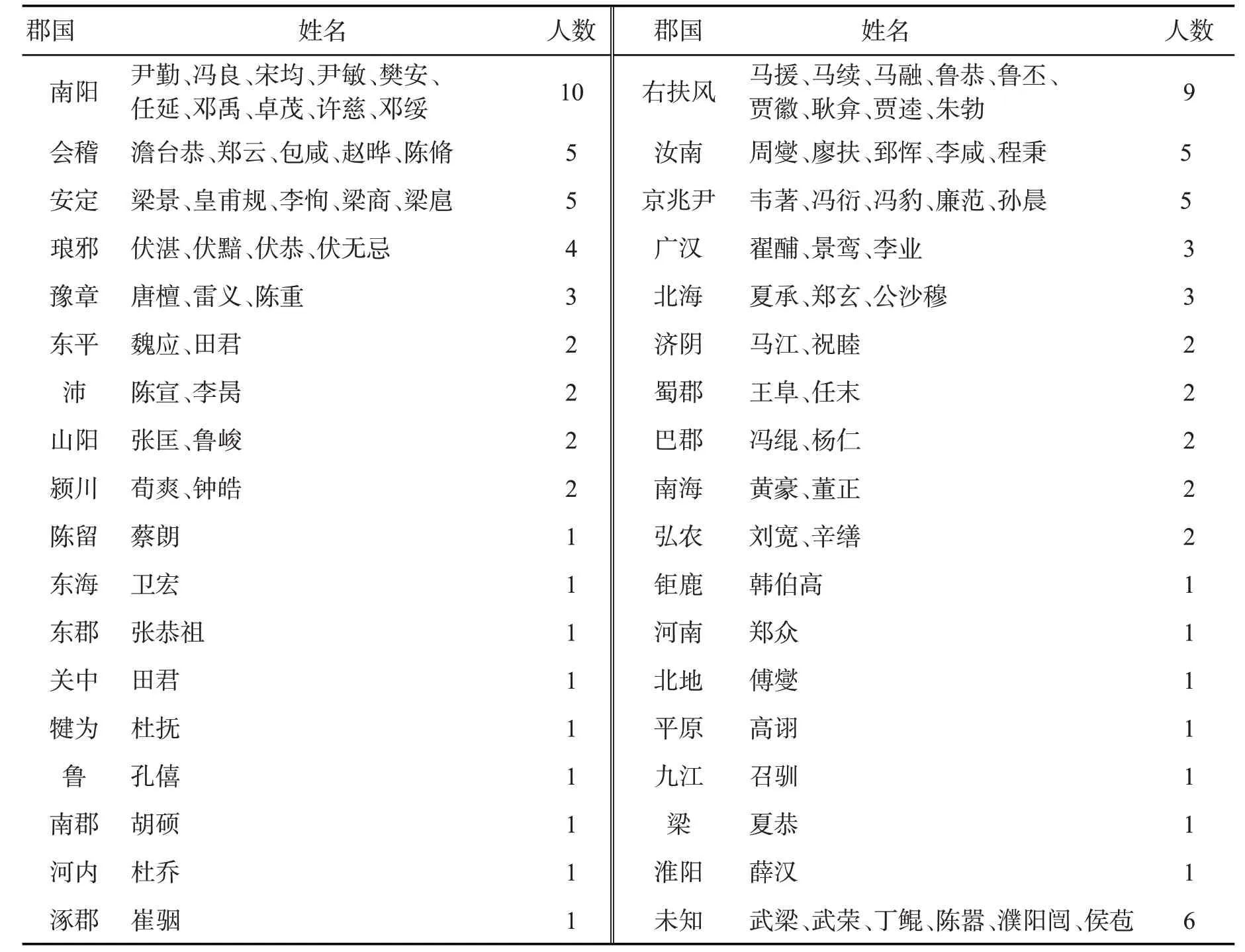

根据《后汉书》《三国志》《东观汉记》等记载,东汉时研习《诗经》的士人较西汉有所增加,共有92 人。除了籍贯未明的6 人,其他人的籍贯如表2所示。

表2 东汉《诗经》学人才籍贯简表

《续汉书·郡国五》载东汉顺帝时有105 个郡国[9]3533,由表2可见,其中35个郡国有《诗经》学人才出现。按照数量多寡,这些郡国可分成三类:第一类是南阳和右扶风,在9~10人;第二类是会稽、汝南和京兆尹等,在3~5人;第三类是济阴、东平和蜀郡等,在1~2 人。同时,从西汉后期到东汉,刺史虽名称、权力、治所等有变动,如省朔方部入并州部、改交阯部为交州部等,但其监察范围大致稳定[8]602-603。参考表2,东汉《诗经》学人才的地理分布大致是:司隶19人;荆州11人;扬州11人;豫州10人;兖州9人;益州8人;徐州6人;凉州5人;青州4人;冀州1人;幽州1人;并州1人。可见,司隶取代徐州,成为东汉《诗经》学人才最多的部;其次是荆州、扬州、豫州和兖州,数量相差不大;徐州、凉州和青州又次之,冀州、幽州和并州最少,各有1人。

三 汉代《诗经》学人才地理分布的变动

从西汉到东汉,刘家王朝实现中兴,但东汉在很多方面已经发生巨变,“在某种程度上,甚至可以说这两个均以‘汉’为名的朝代之间的‘异质’断裂并不少于‘同质’延续”[10]205。这种“异质”也体现在学术方面,其中之一就是人才地理分布的变化。具体到《诗经》学,其主要变化有以下几点:

第一,空间范围扩大。西汉除了朔方、交阯、凉州、荆州和益州,其它9个刺史部和司隶的24个郡国出现《诗经》学人才。东汉时,《诗经》学人才的范围覆盖12个刺史部和司隶的35个郡国,无论是刺史部还是郡国的数量都多于西汉,反映出东汉各地学术水平的普遍提高。特别是西汉时没有出现人才的荆州和益州,在东汉时分别有11人和8人,意味着二者学术的发达。“窥一斑而知全豹”,《诗经》学人才有了较大增长,其他人才也如此[11]。

第二,聚集区域变更。西汉时,《诗经》学人才较多的徐州、兖州、豫州和青州都位于黄河下游,自然地理环境相似,四部占西汉总数的69.01%;四部中人才最多的鲁、东海、琅邪、山阳、沛和东平更是连成一片,可谓西汉《诗经》学人才聚集区域。司隶位于西北,其西面的凉州、西南面的益州、南面的荆州和北面的朔方都没有相关人才;扬州位于东南,其西面的荆州和西南面的交州同样没有。二者相对“孤立”,却预示着此后的发展潜力。东汉时,人才聚集区域发生变更。首先是徐州、兖州、豫州和青州人才总数降至29 人,占东汉总数的31.52%,比重较西汉时下降很大。其次是司隶和扬州分别从8 人和4 人增至19 人和11 人,前者超越徐州,成为东汉数量最多的刺史部,后者则位居第三,说明东汉人才聚集区域的数量增多,相互间的差距缩小。再次是西汉时没有出现人才的荆州和益州分别有11 人和8 人,荆州还一举超过徐州、兖州、豫州和青州等,位居第二,二者同样属于人才聚集区域。

第三,刺史部内分化。汉代刺史部分察郡国的数量有多有少,分察多的如幽州,在两汉都分察10个以上郡国;少的如豫州,分察四五个。在人才数量较多的刺史部内,郡国之间学术发展并不平衡,持续分化。徐州的鲁在西汉有14 人,占其总数的45.16%;东汉时琅邪取代鲁的地位,占总数的66.67%。兖州的山阳在西汉时占50%,东汉时则没有。东汉时荆州的南阳有10人,占其总数的90.91%。司隶的右扶风、扬州的会稽和豫州的汝南等郡国的占比都在50%左右,提供了所在刺史部的主要人才。其它郡国,如徐州的泗水、广陵和临淮等一直没有,益州除了蜀郡、巴郡和广汉外文化较为落后,益州郡在章帝时才由太守王阜“始兴文学,渐迁其俗”[12]46,牂牁郡迟至桓帝时才“始有学焉”[9]2845。因此,刺史部内总有一个郡国的人才数量超过其它郡国,但没有一个郡国能够在两汉保持人才产出的连续性。

20世纪60年代,美国区域规划专家弗里德曼提出“核心—边缘”理论以解释区际和城乡之间非均衡发展的过程[13]。核心—边缘理论也可以用来描述汉代《诗经》学人才地理分布的不平衡。具体而言,从全国范围看,西汉时的黄河下游和关中,东汉时的关中、河洛、东南地区和成都平原,可谓《诗经》学核心区,其他地区是边缘区;从刺史部看,汉初的徐州、兖州、豫州、青州和西汉后期的司隶可谓核心区,东汉时司隶、荆州、扬州、豫州、兖州和益州是核心区,其他刺史部是边缘区;从郡国看,西汉时鲁、东海和琅邪是徐州的核心区,山阳是兖州的核心区;东汉时南阳是荆州的核心区,右扶风和京兆尹是司隶的核心区,会稽是扬州的核心区,汝南是豫州的核心区,巴郡、蜀郡和广汉是益州的核心区,其他郡国是边缘区。《诗经》学人才的地理分布有着不同尺度的核心区和边缘区之别。

四 汉代《诗经》学人才地理分布变动的环境因素

纵观两汉《诗经》学人才地理分布的变动可见,有的刺史部由盛而衰,也有的从无到有再到兴盛,但没有一个能长盛不衰。在盛衰转变中有哪些因素发挥着作用呢?文化地理学五个主题中的文化生态是研究文化与环境的相互关系,环境包括自然环境和社会环境。自然环境在短时期内变动较小,对文化的影响不易显现。汉代《诗经》学人才分布变动的环境因素需要从社会环境中寻找。

首先,良好的历史遗风是人才涌现的基础因素。《史记·货殖列传》和《汉书·地理志》在记载地方风俗的成因时,非常重视历史遗风的作用。从学术角度看,齐地、鲁地和宋地的历史遗风有利于学术人物的出现。春秋时姜太公治齐,除根据齐国的地理环境发展工商业外还尊重士人,“修道术,尊贤智”,给齐国留下好经术的传统,使得齐地“至今其土多好经术”[7]1661。春秋时的鲁国是儒家的大本营,长期浸润在周公和孔子的遗风中,形成好学的传统[7]1662。战国时儒家影响扩大,主要分布在鲁国及周边诸侯国,“孔门弟子绝大多数为鲁籍,其次为东西毗邻之齐与卫,西南毗邻之宋陈亦较多,他国甚少”[14]32。《诗经》是五经之一,也是儒家经典。儒家在这片区域的传播为西汉时徐州、兖州、豫州和青州《诗经》学人才的出现奠定深厚根基。宋地是史籍记载中尧、舜和汤三大圣人的栖居地,其居民深沐圣人教化,“有先王遗风,重厚多君子”[7]1664,有利于学术人物的出现,正如傅斯年所说,“大约宋人富于宗教性,心术质直,文化既古且高,民俗却还淳朴,所以学者倍出”[15]34。西汉时齐地的齐、琅邪、平原、菑川和泰山,鲁地的鲁和东海,宋地的沛、梁、楚、山阳和东平等郡国,都出现数量不等的《诗经》学人才,其中的鲁、东海、琅邪和山阳更是位居前四,不能不说得益于良好的历史遗风。反过来,历史遗风的改变可能导致人才的减少,如鲁地,随着时代的变化,周公与孔子早已逝去,他们的教诲也逐渐消退,鲁地风俗发生深刻变化,《史记·货殖列传》称其“好贾趋利,甚于周人”[16]3266。

其次,都城的学术资源是人才涌现的便利条件。都城是王朝的政治中心,其选择要考虑自然环境、军事、经济等条件。都城一旦确定,不仅使政治资源汇聚于此[17]64-65,也使各种学术资源——图书、经师和太学等向都城集中,从而为学术发展提供便利条件。先秦时秦国崇尚法家,轻礼义[18],儒家难以立足,以致“殆无儒”[19]304。西汉定都长安,政治中心的确立为秦地学术发展提供了良机。从“殆无儒”到学术发达不是一蹴而就的,所以秦地(京兆尹、右扶风和河内)《诗经》学人才主要活跃在西汉后期;到东汉时,秦地及其毗邻郡国,包括属于司隶的京兆尹、右扶风和弘农,属于凉州的安定和属于并州的北地都出现数量不等的人才。东汉定都洛阳,学术资源逐渐转移,带动洛阳及周边郡国,包括荆州的南阳、豫州的汝南和颍川等成为《诗经》学人才聚集区域。另一方面,在社会动荡之际,都城容易受到战乱冲击,而那些远离政治中心的区域反而获得发展契机。王莽末年,中原百姓和士人多避乱江南,“会稽颇称多士”[9]2460-2461,寓居会稽的士人对当地学术发展无疑是一种促进。建武元年(25)之后,窦融崛起于西北,割据半个凉州,保持稳定,吸引了众多士人,左冯翊云阳人王隆、右扶风茂陵人孔奋和杜林、河内怀人蔡茂等都曾避难于此,使得河西成为一时的学术中心,推动了河西文化的发展[20]196。

再次,经师的传授活动是人才涌现的直接因素。学术有载体才能流传,学术载体有人和物之分[21]15。从“人”的角度看,学术人物的传授活动会极大地,促进传授地学术的发展。西汉时,徐州、兖州、豫州和青州《诗经》学人才出现较多就得益于浮丘伯、申公和辕固生的传授活动。浮丘伯师承荀子,可谓汉代《诗经》最早的传授者,徐州刺史部鲁的穆生、白生和申公,豫州刺史部沛的刘交,司隶京兆尹的刘郢客等,都是其弟子。申公是《鲁诗》的开创者,从楚国退隐后,“归鲁退居家教,终身不出门”,培养了一大批弟子,“自远方至受业者千余人”[7]3608,徐州刺史部鲁的孔安国、许生、周霸和阙门庆忌,东海的缪生、王臧和徐偃,豫州刺史部沛的鲁赐,兖州刺史部山阳的江公等,都是其弟子。辕固生师承不明,是《齐诗》的开创者,“齐言《诗》皆本辕固生也”[16]3124,曾传授给鲁人夏侯始昌,并带动齐地《诗经》的传播,“诸齐以《诗》显贵,皆固之弟子也”[7]3612。

以上着眼于长时段理论,从持续时间角度对社会环境中的三个因素进行分析。据此,历史遗风属于长时段,都城选择属于中时段,经师传授属于短时段。当然,汉代《诗经》学人才地理分布的变动还可以考虑其他影响因素,如文化中心转移的滞后性、循吏的文化传播和人口密度等。

五 结语

20世纪80年代初,研究者呼吁要加强东汉史研究[22],这既是对研究成果与西汉相比较为薄弱的衡量,也是对东汉史“特殊性”的思考。在秦汉、汉代/汉朝/两汉等叙事语境下,东汉与西汉的差别容易被忽略。事实上,如上文所提及,两者之间的“异质”断裂并不少于“同质”延续。

就汉代《诗经》学而言,东汉与西汉相比的一个变化是学术世家的增多,如表1 和表2 所示,西汉主要有鲁国韦氏家族,东汉则有琅邪伏氏家族、安定梁氏家族、右扶风马氏家族和广汉翟氏家族(“四世传《诗》”[9]1602)等。另一个显著变化是《诗经》学人才分布的变动。西汉初年,受制于政治形势和经济条件等,朝廷学术事业尚未大规模开展,《诗经》学人才更多出现于战国后期以来的学术发达区,如鲁、东海、琅邪、山阳等郡国,徐州、兖州、豫州、青州等刺史部是学术中心。西汉后期,在学术资源向都城长安集中和徙陵政策等因素的推动下,三辅的《诗经》学人才有了显著增加,司隶成为新的中心。东汉时,《诗经》学人才分布范围扩大,刺史部之间的差距相对缩小,存在多个《诗经》学中心:右扶风和京兆尹、南阳、会稽、汝南等郡国都出现较多人才,司隶、荆州、扬州、豫州和益州等刺史部可称为中心。相反,由于山阳、东平、鲁、东海和琅邪构成的“Z”型地带人才数量减少,徐州和青州等刺史部失去中心地位。汉代《诗经》学人才的地理分布呈现动态变化特征。