清代女褂戏曲主题服饰纹样的叙事研究

——以“白纱地洒线绣戏曲人物女褂”为例

卞向阳 言 婷

叙事学研究以往多以文学作品为研究对象,但随着学科发展及研究领域扩展,出现了多重研究视角,如图像叙事、服饰叙事。服饰纹样作为服饰叙事的主体,具有重要的文化表达与叙事功能。将服装作品与叙事学结合,不仅是对叙事学研究全新的拓展,也是设计学和服装学研究的新发展。①在清晚期的女褂中,戏曲题材的服饰纹样颇受追捧,“白纱地洒线绣戏曲人物女褂”(下文简称“女褂”)便通过洒线绣工艺辅以多种刺绣技法而呈现出《西厢记》的戏曲主题,并以戏曲人物的刺绣图案而命名。由于洒线绣与戏曲人物纹样刺绣的工艺均较为复杂,因此将二者技艺相结合的实物数量颇为稀少,又因其服饰纹样所呈现出的递进式的叙事方式,故在文中作为个案进行分析,另通过与同期同题材的其他女褂的比对,作为对服饰纹样叙事功能的补充。

一、“白纱地洒线绣戏曲人物女褂”的叙事背景

清代织绣技艺继前代之精髓,在清晚期达到了不可逾越的巅峰。平民的衣饰装扮日趋繁缛艳丽、服装式样追新逐异、刺绣题材广博多样。反映风俗民情、生活意趣的戏曲图案被大量运用到服饰刺绣中,演化成戏曲人物类纹样,极大丰富了服饰纹样类别。精致有序的服饰纹样兼具物质形态与文化形态,即以服饰语言生动形象地叙述着一幕幕的戏曲故事,使绣者与观者进行跨时空的互动。

“女褂”现藏于中国丝绸博物馆,衣长84厘米,通袖长158厘米(图1)。款式造型为对开襟、直立领、宽平袖,领肩处镶四合如意云朵型云肩,对襟处缝有三组纽襻,具有晚清汉族女服形制的一般特征,其中衣身部位绣有戏曲《西厢记》人物故事及亭台湖石、花草风景等纹样,配花草动物纹挽袖,袖口及下摆外沿镶天蓝素底花草纹,下摆及两侧皆绣人物场景纹,整体布局疏密有序。云肩上绣有《红楼梦》戏曲人物纹样,人物造型与风格皆与下摆及两侧图案相匹配,但与衣身《西厢记》场景纹样迥异,并非衣身故事纹样的延伸或重复。事实上,多主题装饰是清代女褂的重要特征,在19世纪的60年代至80年代尤为盛行,衣身纹样与边缘装饰纹样的主题差异较为多见。因衣身纹样具有明晰且连贯的叙事特征,因此本文以“女褂”中的衣身纹样为主要研究对象。

图1:“白纱地洒线绣戏曲人物女褂”正背面,中国丝绸博物馆藏,编号:2015.12.6

《西厢记》是元代著名的戏曲剧本,明清时期在民间以小说、插画、陶瓷、戏剧表演等多种媒介广为传播,明代何璧在《北西厢记序》中写道:“《西厢》者,字字皆凿开情窍,刮出情肠。故自边会都,鄙及荒海穷壤,岂有不传乎?自王侯士农而商贾皂隶,岂有不知乎?”②《西厢记》的演出范围之广跨越了地域和阶层的限制,至清代中后期作为一种刺绣纹样而盛行一时。创作者会通过不同的传播媒介所带来的主观感受,结合千古民俗之说道含义,以全新的艺术手法进行刺绣纹样的建构。“女褂”中的人物纹样便据此而来,通过对不同场景的建构而创作出的刺绣纹样,沿故事发生的时间轴呈现出独特的递进式叙事。

二、“白纱地洒线绣戏曲人物女褂”主体纹样叙事

“白纱地洒线绣戏曲人物女褂”蕴含着丰富的服饰语言,下文将通过对“女褂”叙事空间、叙事结构及叙事方式的探讨,呈现其可供展示、感知与阐释的物质属性与文化属性。

1、叙事空间

叙事是母题、意象、题材在某个逻辑展开中表述已经发生事件的独立结构,有了这个“独立结构”,主题才能被清晰地揭示出来。③在戏曲故事中,大场面、人物多的故事片段会以大块面刺绣在衣身部位,而人物少、场景小的故事片段多刺绣在挽袖或绲边上。④因此,衣身部位的刺绣场景应是服装的叙事主体。衣身中有数个相对对称且轮廓开放的“环”状纹样,“环”内均绣有独立的人物场景纹,其概念近似“团窠”,团窠纹是唐、宋及后世织物中常见的纹样形式,是一种圆形或近似圆形、相对独立的纹样,其外围以不同元素组成环形,内里填充主题纹样。⑤因此笔者认为“女褂”衣身纹样是“团窠”纹的外延变体,与传统团窠纹相比更具开放性。衣身中的每一“窠”均为独立的戏曲故事场景,前后衣身正中的“团窠”纹样占据了视觉焦点(图1),这些独立的场景串联在一起形成了一个较为完整的叙事空间,呈现出精彩的故事内容(图2)。

图2:衣身纹样汇总

2、叙事结构

艺术主题与叙事是密不可分地存在于同一图式结构中的两个相关联的逻辑主体。③“白纱地洒线绣戏曲人物女褂”中的《西厢记》主题纹样通过“团窠”图式的艺术形态,叙述着戏文中的故事片段,并将这些分段记叙连接成一个整体的叙事结构。元代王实甫的《西厢记》共有五本二十一折,明清时期出现了多版戏本。通过与明清时期的相关戏本及版画图录中的人物动态与场景布局进行比对(图3),发现“女褂”衣身处绣有四处较为明显的曲目信息,分别为前衣身的“待月”“红娘递柬”“长亭送别”、后衣身的“听琴”,后衣身下方的两个“团窠”纹样经过比对虽然没有明显的曲目项,但二者相似的场景特征反映出不同的叙事方式,下文将进行讨论。前后衣身的这些“团窠”纹样沿男女主人公从相识到无奈分别的戏剧脉络有序地讲述场景故事,以直观的艺术形态呈现出戏剧的曲折冲突。

图3:场景对比

3、叙事方式

服装的叙事方式在针对不同主体时有不同的划分方式,可作为文本语言进行分析,亦可作为绘画作品进行分析,法国奥古斯特·罗丹(Auguste Rodin,1840~1917)曾评论说:“绘画和雕塑能使人物活动起来,……有时当它们在同一张画面或同一组群像里表现着几个连续的场面的时候,绘画和雕塑能做到和戏剧艺术相等的地步。”⑥“白纱地洒线绣戏曲人物女褂”中的具有连续场面的戏曲人物纹样即与绘画作品功能相似,可作为一个完整的绘画作品进行叙事性分析,其藏于图式结构中的叙事内容也说明了创作者在绣制时已经具有了一定的叙事意识和结构设计能力,结合龙迪勇的图像叙事理论,可将“女褂”中的叙事方式分为单一场景叙事、组合场景叙事及相似场景叙事。

(1) 单一场景叙事

单一场景叙事,是通过某个单一的场景,将“最富于孕育性的顷刻”表现出来,以暗示事件的前因后果,从而让观者在意识中完成一个叙事过程。⑦“最富于孕育性的顷刻”是德国戏剧理论家莱辛(Gotthold Ephraim Lessing,1729~1781)在其著作《拉奥孔》中提出的,他认为“艺术由于材料的限制,只能把它的全部摹仿局限于某一顷刻”,⑧而关于如何选择这一顷刻,他则认为“最能产生效果的只能是可以让想象自由活动的那一顷刻了”。⑨

“女褂”前衣身右襟的“长亭送别”(图3),即运用了单一场景的叙事方式。根据与戏文图录的对比,此处对原场景进行了大量简化,仅绣有一侧的崔夫人与红娘,画面原释义为崔夫人唤红娘端酒来,使莺莺递与张生,“悲欢聚散一杯酒,南北东西万里程”,⑩此处将主要戏剧冲突集中于崔夫人与红娘,通过简化技法,省去了过多的场景及人物角色,以达到“让想像自由活动的顷刻”。前衣身左襟的“红娘递柬”(图3)亦是单一场景的叙事,原讲述在崔母的阻拦下,红娘为张生与崔莺莺牵线搭桥,促成二人私会的场景,此处仅绣制“递柬”的顷刻,却能让人们在看了之后产生时间流动的意识,从而达到叙事的目的。⑦

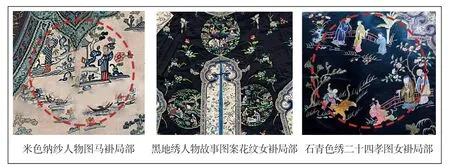

这一叙事模式除“白纱地洒线绣戏曲人物女褂”外,在同时期同类别的其他女褂中也有所体现,如“白色绸绣西厢记纹女袄”“黄色暗花绸地景人物花卉纹女服”“米色地纳纱绣西厢记人物图马褂”等(图4),这些戏曲人物女褂中的叙事场景构思巧妙,每一“窠”内都体现出了单一场景叙事时“最富孕育性的顷刻”,使观者在观察叙事场景中的故事内容时能够依据自身的情感倾向,将“想象自由活动的那一顷刻”,在自我意识中丰富并完善叙事过程。

图4:女褂中的单一场景叙事

(2)组合场景叙事

组合场景叙事是指把不同时间点上的场景或事件要素挑取重要者“并置”在同一个画幅上。其要点在于:按照一定的组合方式把相继发展的属于不同时段的“瞬间”提取出来。⑦“白纱地洒线绣戏曲人物女褂”前衣身正中的图案即是原戏文同一折中的两个场景“并置”而成(图5),融合了服饰的审美性与叙事性。

图5:“白纱地洒线绣戏曲人物女褂”中的组合场景

“白纱地洒线绣戏曲人物女褂”前衣身正中的“团窠”图案,虽均属“待月”中的选段,但因发生在不同“瞬间”,因此将两侧襟故事场景“并置”在同一“窠”中。右襟为“逾墙”场景,前景的芭蕉树、花卉及湖石交代了崔莺莺所处园庭,园内的台几与香炉则表现了女主人公庭院焚香的场景,准备逾墙的张生则被省略;左襟为莺莺“遮遮掩掩穿芳径”场景,原为张生躲到假山后,羞涩地望着心上人,同“逾墙”一样,此处只绣制了女主人公。此处在进行场景“并置”时,对故事场景进行了简化及提炼,巧妙地通过图像语言,以组合式叙事方式将图式结构与叙事主题相结合,构建了新的视觉场景,更大程度地丰富了静态空间的展示内容,强调了对莺莺与张生爱情脉络的描写。这种多场景的并置,即借助于“同一组群像里表现着几个连续的场面”,⑦把不同的瞬间并置到一起。组合式场景能够通过多个层面对其中的叙事内容进行更完整的表达,更生动形象地反映出戏剧表演的精髓,便于观者的理解。在同期其他女褂的纹样中也多有组合式的场景并置,如“米色纳纱人物图马褂”“黑地绣人物故事团花纹女褂”“石青色缎绣二十四孝图女褂”等(图6),进一步证明了创作者在绣制服装时已具有了较强的叙事意识。

图6:女褂中的组合场景叙事

(3) 相似场景叙事

组合式场景叙事主要指向同一画幅,即同一“窠”中多场景的并置,而相似场景叙事则是指向不同画幅,即不同“窠”中相似场景的并置。“白纱地洒线绣戏曲人物女褂”后衣身下方有两个相似场景,只绣制了莺莺与红娘,以及亭台绿植纹样(图7),未有更多详细的环境信息去界定此时具体的叙事内容。根据原戏文与明清画本插图的对比,符合此场景的曲目有“佛殿奇逢”“待月”以及“荣归”,单以画面信息并不能确定具体的曲目信息,此处以两个相似“团窠”进行并置对比的叙述方式“并不是按照时间先后顺序讲述整个事件或故事,但故事中暗含某种顺序,因此欣赏者可以对其进行理解”,⑪即观者不以具体场景去建构内容,而是根据已有认知对相似“窠”中的具体内容进行自我建构,以激发观者无限的想象力。

图7:“白纱地洒线绣戏曲人物女褂”中的相似场景叙事

通过对三种叙事方式的分类,发现创作者通过服饰纹样进行叙事传递,进一步通过零散有序的故事片段诱导观者去进行故事的自我建构,打破了以往以服饰美感为主调的审美,强化了作品的表现力。

三、“白纱地洒线绣戏曲人物女褂”辅助纹样叙事

此件“女褂”的叙事重点是团窠中的人物纹样,而作为辅助纹样的人物周边布景如亭台楼阁、花草树木等,则渲染出了不同场景的氛围感,扩张的画面空间里承载着更为丰富的叙事元素,体现出连环画式的动态特点(图8)。创作者借用辅助纹样与观者进行跨时空互动,用无声的语言为观者阐释不同叙事场景的意涵。

图8:女褂中的辅助纹样分析

“清代盛大士在《溪山卧游录》中道:画中之山水,犹文中之散体也。”⑫在同期的人物女褂中,也经常出现满载寓意的辅助纹样,如“米色纳纱人物图马褂”“晚清石青色缎绣郭子仪庆寿纹女褂”等(图9)。其中的亭台绿植纹样与“女褂”中的亭台、园林纹样意义相似,便是“画中之山水”“这些服饰纹样以背景纹样分割叙事时空,在同一个画面里传达更多故事情节”,⑬让观者的视线在逐层递进的场景中徘徊。当这些人物和事件被画在其特定的位置后,它们的空间关系又形成了新的叙事联系,如此一来,整个画面可以生出无数情节,“这些情节使整个叙事系统成为一个无始无终的循环圈”。⑭

综上,服饰纹样的组合方式及叙事方式能够呈递进式表达故事发展脉络,并为服装创造想象空间与情感意境,使其更具开放性与包容性。如果说“女褂”主题纹样的叙事是创作者通过零散有序的故事片段去讲述故事,并诱导观者进行想象及自我建构,辅助纹样则是创作者通过无声的语言“以物喻情”,引导或传达给观者超越视觉欣赏与场景想象的深层意涵,使观者获得一定的秩序感与共情力。由此可见,“女褂”中的服饰纹样除具可供展示的物质属性外,还具有可供感知与阐释的文化属性。

四、服饰纹样叙事的影响因素

清代以前,服饰纹样多作为单一场景运用于服装中,如通过某种几何纹样或动植物纹样在服装上的有序排列,体现服饰审美或吉祥寓意,尚未形成叙事性。清代以后,戏曲故事类纹样的广泛运用,使得服饰纹样具备了多场景的连续叙事功能。虽然以“女褂”为代表的服饰纹样能够如图像或文学作品般对叙事空间进行展现,但因其服饰载体的特殊性与多样性,叙事功能或会受限,故而在进行服饰纹样的叙事研究时,须着重考虑以下三个影响因素:

1、服饰材质的影响

清代刺绣继前朝之精髓,常用满地施绣的技法和平金加绒绣的组合方法,根据图案所需,十几种甚至几十种针法组合使用,尤其是清代中晚期达到了不可逾越的顶峰。⑮以“女褂”为例,衣身部分的“白纱地”上用色线按纱孔满绣几何小花完成铺底,又以蓝、绿、橙为主色调,用十余色绣线绣制人物场景纹样,通过退晕的方式形成外深内浅或上深下浅的色彩变化,纹样边缘以捻金线勾边,凸显层次感与立体感(图10)。受服饰材质影响,低密度的纱孔加大了绣制难度,在绣制时为呈现较为完整的故事脉络,绣制者对不同的戏曲小景运用了简化、抽象等刺绣加工方式,所呈现的叙事内容简化或省略了部分人物及场景,这与文学插图中的特征有相似之处。幸而被简化的部分能够通过肢体语言或背景纹样进行呈现,着装者或观者可对叙事内容进行个性化的遐想,一定程度上弥补了服饰材质的限制。

图10:“白纱地洒线绣戏曲人物女褂”局部细节

2、建构空间的影响

服饰纹样的排列及建构能够作为一种可读性的语言,利用形而下的物质形态表达形而上的精神内涵。以“女褂”为例,反映叙事主题的人物纹样主要限定在近似“团窠”的图形之中。“女褂”中的“团窠”虽与传统的绝对对称的团窠形态有所差异,但每一“窠”中的人物形象均为左右两侧相对对称的布局(见图1中的红色方形标注)。因此在一个环状空间中,需根据人物故事场景对其进行布局设计,既要考虑分段式记叙的结构特征,又要兼顾团窠环状元素排列组合的视觉平衡,无法呈现叙事画面的绝对完整性,故而要提取最重要的情节元素进行纹样的构建,以补厥挂漏。

3、创作者主观意识的影响

综合几件绣有《西厢记》纹样的女褂来看(图4),叙事图案是挑取最能体现戏曲冲突的部分,将最精彩的情节展现出来,所绣曲目多为“逾墙”“听琴”等较为著名的场景,且两团窠内的构图基本为左右对称,符合中国传统的审美特征,体现出一定的秩序感。但每一件女褂的视觉中心都有不同的视点,美国著名文学理论家阿伯拉姆斯(Meyer Howard Abrams,1912~2015)在《文学术语汇编》中将视角或视点界定为“叙述故事的方法—作者所采用的表现方式或观点,读者由此得知构成一部虚构作品的叙述中的人物、行动、情境和事件。”⑯法国文学理论家托多罗夫(Tzvetan Todorov,1939~)认为:“构成故事环境的各种事实从来不是‘以它们自身’出现,而总是根据某种眼光、某个观察点呈现在我们面前的。”⑰这种观点的差异性也说明了叙事要求引发的“团窠”排布受创作者主观因素的影响。

五、服饰纹样叙事的文化传达

服饰纹样的出现首先能够体现出服饰的礼仪功能,据《清俾类钞》载:“夏不得服亮纱,恶其见肤也,以实地纱代之,致敬也。”穿色泽明亮的纱,露出肌肤的颜色被认为是不雅的行为,礼仪场合需要穿致密的实地纱。⑱以“女褂”为例,纱地之上满绣几何花纹及戏曲人物纹,除体现服饰叙事功能外,可进一步覆盖纱衣所现肌肤,更符合清朝的礼制规定。

其次,清代“市民文化”的盛行,使得以爱情为题材的通俗文学及戏曲作品广泛传颂,如《西厢记》《红楼梦》《鹊桥相会》等。而观戏、听戏是传统社会生活中最主要的精神活动,人们从戏曲中认识历史、辨别忠奸、善恶,妇女们常随身带一把剪刀,一边看戏,一边剪戏,她们将剪出的戏中人物作为绣本贴在绣缎上依样绣出。有时也会结合观戏时的感受,以及千古民俗之说道含义,经过自己审美的过滤,杂糅在一起,以全新的、随性的艺术手法创作。⑲因此,服饰中的图案纹样成为表达人们内心渴望的一种更加直观的娱乐方式,因此深受民众的追捧。

通过对服饰纹样叙事性的探讨,笔者认为服饰纹样中的故事可被解读为清代社会风俗与民族文化的缩影,戏曲人物纹样作为服饰纹样的一种类别,以无声的语言通过艺术手段将社会文化记载了下来,而服装则成为展示社会风俗和审美情趣的载体。通过研究清代女子服饰中服饰纹样所传达的叙事特征,对于深入了解清代女子的服饰文化,继承和发扬传统文化精髓,具有很高的研究价值,同时能够成为探索清代女子的社会生活、心理情感的一种途径,对于研究清代社会生活史具有重要的意义。

结 语

将图像叙事及文学叙事理论应用到中国传统服饰纹样的叙事研究上,是叙事学新学科领域的建构与实践。叙事学与服饰领域结合而成的服饰叙事理论为人物故事类纹样的细化研究提供了新的思路。文章将“女褂”中的纹样叙事归纳为三种:即单一场景叙事、组合场景叙事及相似场景叙事;通过对“女褂”具体故事场景的剖析,以及结合同时期同类型的多款绣有人物类场景的女褂,发现时为绣工的创作者在绣制服装时早已具有了较强的叙事意识和结构设计能力,经简化设计后的刺绣图案以去边框式的“团窠”结构呈现出较为完整的故事链,成为展示社会风俗和审美情趣的载体,其纹样间的深层寓意,具有重要的文化表达与叙事功能。

注释:

① 卞向阳、李林臻:《服装设计叙事的体系与方式》,《装饰》,2021年第9期,第34-35页。

② 伏涤修、伏蒙蒙辑校:《西厢记资料汇编上册》,安徽:黄山书社,2013年,第178页。

③ 赫云:《中国传统艺术母题、主题与叙事理论关系研究》,《东南大学学报》 (哲学社会科学版),2018年第4期,第131页。

④ 凌雅丽、钟安华:《清代女子服饰中人物纹样研究》,《浙江纺织服装职业技术学院学报》,2019年第12期,第57页。

⑤ 高丹丹:《汉族传统服饰吉祥纹样装饰艺术研究》,《艺术设计研究》,2015年第3期,第46页。

⑥ (法)奥古斯都·罗丹口述,(法)葛赛尔记录,沈琪译:《罗丹艺术论》,北京:人民美术出版社,1978年,第39页。

⑦ 龙迪勇:《图像叙事:空间的时间化》,《江西社会科学》,2007年第9期,第45页。

⑧ 朱光潜:《朱光潜全集》卷17,合肥:安徽教育出版社,1997年,第23页。

⑨ 申静:多维解码:《关于当代时装设计中数码印花图像的叙事性研究》,《创意与设计》,2013年第4期,第32页。

⑩ [清]王实甫:《古典文库西厢记》,杭州:浙江古籍出版社,2015年,第50页。

⑪ (美)马克·D·富勒顿著,李娜、谢瑞贞译:《希腊艺术》,北京:中国建筑工业出版社,2004年,第99页。

⑫ 张传友:《古代花鸟画论备要》,北京:人民美术出版社,2010年,第231页。

⑬ 金秀玹:《明清小说插图研究—叙事的视觉再现及文人化、商品化》,北京:北京大学博士学位论文,2013年,第67页。

⑭ (美)巫鸿著,郑岩等译:《礼仪中的美术—巫鸿中国古代美术史文编》,北京:生活·读书·新知三联书店,2005年,第387页。

⑮ 徐慧卿、张云慧:《清代北京民间刺绣图案文化内涵初探》,《饰》,2007年第1期,第43页。

⑯ 王先霈、王又平:《文学批评术语词典》,上海:上海文艺出版社,1999年,第319-320页。

⑰ 张寅德编选:《叙述学研究》,北京:中国社会科学出版社, 1989年,第65页。

⑱ 廖江波:《中国古代夏日女服的形制与时尚》,《服饰导刊》,2017年第5期,第8页。

⑲ 张青、段改芳:《山西戏曲刺绣》,哈尔滨:黑龙江美术出版社,1999年,第3页。