产品传统文化载荷对品牌地位的影响——来自青年消费群体的证据*

于文环 何 琳,2 傅 钰 刘 涛

产品传统文化载荷对品牌地位的影响——来自青年消费群体的证据*

于文环1何 琳1,2傅 钰1刘 涛2,3

(1浙江大学管理学院, 杭州 310058) (2上海大学管理学院, 上海 200444) (3福建医科大学健康学院, 福州 350122)

4项行为实验与1项脑成像实验一致证实, 增加产品的传统文化载荷能够提升消费者对产品品牌地位的感知评价。赋予产品更多的传统文化内涵能够激活消费者的社会认知脑区以及奖赏脑区, 提升消费者的社会价值感知, 进而影响其对产品品牌的地位感知评价。产品类型调节产品传统文化载荷对品牌地位的影响, 传统文化载荷对品牌地位的赋能作用更适用于实用型产品, 对享乐型产品品牌地位感知的影响并不明显。该研究发现拓展了文化营销的研究范畴, 并揭示了中华传统文化赋能品牌地位的认知神经机制, 同时对实用型产品生产企业如何利用中华传统文化实现品牌地位管理具有重要实践意义。

传统文化, 产品类型, 感知社会价值, 品牌地位, 消费者神经科学

1 引言

《2021中国品牌发展报告》指出, 中国品牌发展正呈现“国风热”, 产品与传统文化的融合渐受推崇。过往研究发现, 产品与中华传统文化元素相结合积极影响着国内消费者对产品的态度和购买行为(Chai et al., 2015)。然而, 中华传统文化元素如何影响消费者对品牌, 特别是品牌地位的感知, 尚缺乏清晰的实证研究。为此, 本研究重点关注产品的中华传统文化属性对品牌地位(而非产品本身)的影响, 并结合行为学和认知神经科学研究方法探究了其背后的作用机制。

聚焦品牌地位的相关文献, 既有研究大多关注的是成熟品牌, 着重探究品牌地位给消费者带来的社会价值。譬如, 炫耀性消费研究认为人们购买高品牌地位/高奢侈感的产品是为了获得更多的社会价值(Griskevicius et al., 2007; Rucker & Galinsky, 2009; Wang & Griskevicius, 2014)。但是, 当消费者对品牌缺乏了解, 或者当品牌处于起步期, 尚未建立品牌知名度时, 该如何提升消费者对品牌地位的评价?赋予产品更多的社会价值是否能反过来助推品牌地位的提升?本研究的行为和脑成像结果一致证实, 产品所蕴含的中华传统文化内涵能够提高消费者的社会价值感知, 进而提升消费者对其品牌地位的评价。

本研究不仅加深了我们对中华传统文化在营销中的作用的理解, 将其影响范围拓展至了品牌层面; 还通过行为学和认知神经科学研究方法验证了感知社会价值对传统文化载荷赋能品牌地位的重要作用。

1.1 品牌地位与产品传统文化载荷

品牌地位是指人们赋予一个品牌的位置、等级或其社会声望水平, 它直接影响品牌的价值(Eastman et al., 1999), 也影响消费者的态度及购买行为。当消费者对品牌地位缺乏了解时, 往往会根据其他营销线索来推断其品牌地位, 例如产品品质、价格、独家分销渠道和零售商声誉等(Dawar & Parker, 1994; Keller, 2009)。但是, 在缺少这些高诊断性的品牌地位线索时, 例如面对初创品牌, 消费者又将如何评估其品牌地位呢?

过往研究表明, 产品设计正在越来越多地成为一种品牌推断线索, 它既能影响消费者对产品的态度, 也会对品牌形象产生影响(Park & Hadi, 2020)。一方面, 消费者可以通过观察产品的表层线索, 如包装形状(Chen et al., 2020)、尺寸(Dubois et al., 2012)、材质(Meert et al., 2014)等推断产品的品牌地位。另一方面, 产品的某些深层线索也能影响消费者对产品品牌地位的评价。Solja等人(2018)证实, 在产品的包装上印一则简短的品牌故事就能提高消费者对产品的评价, 并加深消费者对品牌的情感联结。

在文化营销的研究中, 传统文化往往作为一种社会价值观影响人们的心理和消费行为(Hu et al., 2018)。近年来, 随着国民文化自信的不断提升和文化创意产业实践的不断发展, 越来越多的产品融入了中华传统文化的设计元素, 提升了产品的传统文化载荷(Chai et al., 2015)。借鉴语言研究中对文化载荷的定义(胡文仲, 1999), 我们认为, 产品的传统文化载荷是指产品所凸显的传统文化的程度及其所承载的传统文化的内涵。

既有研究发现, 在产品设计中正确地添加传统文化元素能够提升消费者对产品的购买意向(Qin et al., 2019)和满意度(Chai et al., 2015)。消费者可以通过感受产品的文化内涵而形成积极的情感体验(Arnould & Thompson, 2007)。因此, 在产品中注入文化元素能够影响消费者对产品甚至是品牌的态度和认知。Wu (2022)通过访谈得出初步结论, 产品的传统文化载荷能够提升消费者对品牌真实性的看法, 进而可以在人们的心目中成功构建非炫耀性的高端品牌形象。例如, 强调产品使用了传统中国手工艺遗产(如缂丝技术)可以提高消费者感受到的稀有感、珍惜感, 从而提升品牌真实性评价, 最终帮助品牌打造非炫耀性的高端品牌形象。因此, Wu (2022)的研究间接论证了传统文化对品牌地位的赋能作用。据此, 我们推测, 产品的传统文化载荷作为一种品牌地位推测线索, 可能会影响消费者对产品品牌地位的评价。

H1:产品的传统文化载荷能够提升消费者对产品品牌的地位评价。

1.2 传统文化载荷与产品类型

不同类型的产品, 例如享乐型产品与实用型产品, 为消费者提供的价值截然不同, 并因此影响消费者的感知与评价(Choi & Lee, 2012)。实用型产品指为消费者提供工具性、功能性价值的消费品, 例如文具和家用清洁剂等(Dhar & Wertenbroch, 2000)。消费者购买实用型产品通常是用于达成某些有形的、客观的结果, 解决日常生活中的困难与问题等。与之对应, 享乐型产品指为消费者提供感官愉悦与乐趣的消费品, 如巧克力和香薰喷雾等(Holbrook & Hirschman, 1982)。

Amatulli等人(2019)发现, 产品类型信息可以改变消费者对产品奢侈程度的感知。比起强调功能价值的实用信息, 享乐诉求信息更能满足消费者对个人风格与品味的追求, 进而增强人们对产品的奢侈感知。产品的价值差异也可能导致人们对不同产品类型的期望收益感知存在差异(Choi & Lee, 2012)。Chou等人(2021)发现, 比起享乐型产品, 可爱元素与实用型产品相结合更能增强消费者的幸福感, 进而提升消费者对实用型产品的态度和购买意愿。这是因为享乐型产品主要提供情绪价值, 而实用型产品则传递更多的功能价值; 享乐型产品与可爱元素相叠加降低了可爱元素情绪价值的边际效用, 而实用型产品与可爱元素相结合则会产生更明显的感知价值提升(Chou et al., 2021)。

与可爱元素类似, 传统文化元素为消费者提供的价值也同样是非功能性的。因此, 当传统文化元素与不同类型的产品相结合时, 也可能产生类似的效应:传统文化元素对实用型产品的增益效果可能大于本身就能够提供非功能性价值的享乐型产品。当实用型产品具有更高的传统文化载荷时, 消费者既可以从中获得功能性价值, 也可以收获非功能性价值, 从而提高了消费者对高传统文化载荷的实用型产品品牌地位的评价。而对于享乐型产品, 由于其本身就具有较强的非功能性价值, 高传统文化载荷所带来的非功能性价值的边际效益较小, 因此传统文化载荷对享乐型产品的品牌地位的赋能作用可能会被削弱。据此, 我们认为, 产品类型可能影响人们对不同传统文化载荷产品品牌的地位评价。

H2:产品类型调节传统文化载荷对品牌地位评价的促进作用。与享乐型产品相比, 传统文化载荷能显著提高消费者对实用型产品的品牌地位评价。

1.3 文化、产品感知价值与品牌地位

关于传统文化的定义, 国外学者指出, 传统文化是由内隐和外显图式、通过符号获取和传播的行为以及它们在物质产品上的具象表现所构成的人类群体的独特成就; 传统文化的核心是“传统”观念, 尤其是其附加的价值观; 传统文化的关键特征是知识、信仰、价值观、习俗和规范的“代际转换” (Daskon & Binns, 2009; Kroeber & Kluckhohn, 1953)。国内学者也对传统文化的定义提出了类似的见解。唐凯麟(2018)认为传统文化是一种广义的概念, 它是指历史上由人类创造的、赋予象征意义并延传至今的所有事物的复合整体。庄严(1997)则针对中华传统文化的概念进行了描述并提出, 中华传统文化(以下简称传统文化)是由中华祖先创造的、能够对现代人与社会产生影响的物质与精神历史遗产, 它包含民俗、遗址、文物、文学艺术、思想方式以及价值观念等多种形式。由此可以看出, 传统文化的定义包含了历史性、民族性、象征性和代际影响等特征, 是一个广义的复杂概念。基于此, 我们认为, 传统文化是指历史上由民族祖先创造, 突出民族特征, 富有象征性意义且延续至今的所有内隐及外显图式、行为与物质的复杂性整体。

文化具有重要的社会属性, 同一文化下的人们共同分享的价值观、信仰、道德和实践为他们提供了共同的目标和集体身份(汪凤炎, 郑红, 2015)。当人们受到文化的刺激时, 他们共同持有的文化属性将被激活, 并因此加强了将他们紧密联系在一起的社会纽带(Briley & Wyer Jr., 2002)。相应地, 文化也成为区分身份和关系的重要线索, 来自不同文化的人会形成不同的社会分类(Tajfel & Turner, 2004)。人们会用“文化−身份”链接, 通过购买使用蕴含不同文化内涵的产品来定义自己的身份(Berger & Ward, 2010; Côté, 1996; Gao et al., 2009)。社会分类理论以及“文化−身份”链接理论都表明了文化可以成为人们塑造自己社会身份和形象的工具。

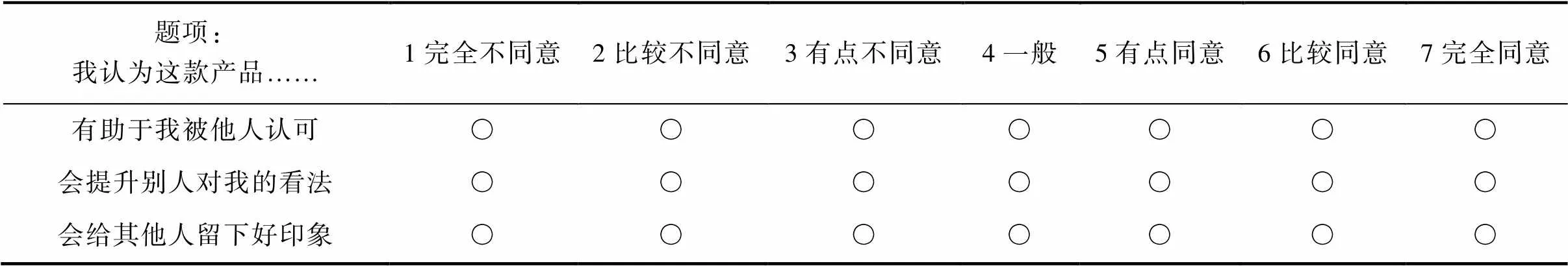

产品的感知社会价值是指产品赋予消费者的提升或改变其社会形象的价值, 具体可以从感知社会价值的测量中看出:“……有助于我被他人认可”、“……会给其他人留下好印象”、“……会提升别人对我的看法” (Sweeney & Soutar, 2001)。结合社会分类理论、“文化−身份”链接理论以及感知社会价值的定义, 我们推论, 在产品中加入传统文化意味着中国青年消费群体可以通过产品所携带的传统文化内涵来塑造自己的社会形象, 影响他人对自我的看法, 进而提升产品的感知社会价值。

社会价值与品牌地位亦紧密相关。高地位品牌往往蕴含高社会价值; 品牌、产品所提供的社会价值是促成人们购买高地位品牌产品的主要动机之一(金晓彤等, 2017)。当消费者怀有获得社会地位或增强自我价值的动机时, 品牌地位便在其购买决策中发挥着重要的作用(Rucker & Galinsky, 2009; Sivanathan & Pettit, 2010)。炫耀型消费的相关研究证实, 购买使用高端品牌与奢侈品(即炫耀型消费)能给消费者带来更多的社会价值(Griskevicius et al., 2007; Rucker & Galinsky, 2009; Wang & Griskevicius, 2014), 而低端品牌则较少提供此类社会价值。据此我们推测, 产品的传统文化载荷可能会通过增强消费者的社会价值感知而影响他们对产品品牌地位的评价。

H3:提升产品的传统文化载荷可以增强消费者对实用型产品社会价值的感知, 从而影响人们对其品牌地位评估。

本研究一共包括4个实验。实验1探究了产品传统文化载荷对品牌地位的主效应, 为后续实验提供了初步证据。实验2明确了产品传统文化载荷赋能品牌地位的边界条件, 将研究进一步聚焦于实用型产品。实验3a和3b通过对感知价值3个维度(社会价值、功能价值、情绪价值)的测量, 探究了感知社会价值在产品传统文化载荷赋能品牌地位的中介作用。此外, 实验3a和实验3b通过对比传统文化和现代文化、中华文化与西方文化, 证明了中华传统文化载荷对提升品牌地位的独特作用。实验4a和4b分别通过实验室实验和近红外光学脑功能成像神经实验对主效应和中介效应进行了进一步验证。

2 实验1:产品传统文化载荷对品牌地位的主效应检验

实验1的目的是考察产品的传统文化载荷对品牌地位的影响, 检验假设1。我们通过文字描述操纵产品的传统文化载荷, 考察产品传统文化载荷对品牌地位的影响。此外, 价格作为品牌地位的已知推断线索(Dawar & Parker, 1994), 可以从侧面佐证该产品品牌在消费者心目中的地位。因此, 我们增加了对产品意愿支付金额的考察, 以增强实验结果的可靠性。

2.1 实验设计

我们使用G*Power 3.1.9.2对样本量进行了事前预估。当α = 0.05, power (1 − β) = 0.95且效应量= 0.5时, 所需的计划总样本量为176。基于此, 我们通过Credamo问卷平台共招募了178名被试参与实验, 其中8人未通过注意力检测, 最终170人(平均年龄为29.89 ± 6.46岁, 平均月收入为7463.62 ± 4003.90元人民币; 其中女性101名, 占59.4%)完成了在线问卷。实验采用单因素被试间设计, 实验参与者被随机分配到低传统文化载荷组(= 86)与高传统文化载荷组(= 84)。

问卷主要由两个部分组成。首先, 我们告知被试近期有一家纸业品牌希望对其推出的产品做一些市场调研, 邀请参与者认真阅读该产品的图文材料, 并如实填写对该产品的评价。在低传统文化载荷组中, 参与者被告知这款新抽纸的产品名称为“速生芦苇纸”, 并且阅读了一段产品介绍:

“相较于树木, 芦苇生长周期短, 生长密度高, 再生能力强, 是一种环保的造纸原材料。“速生芦苇纸”采用芦苇浆作为原料, 无需砍伐树木; 无需漂白, 不污染水源, 是一款健康环保的绿色生活用纸。”

在高传统文化载荷组中, 被试观看了与低传统文化载荷组相同的产品图片, 并被告知这款新产品名为“时养芦苇纸”, 并阅读了相关产品介绍:

“《孟子·梁惠王上》中写道“斧斤以时入山林, 材木不可胜用也”, 主张保护生态环境的可持续发展。孟子“时养”的文化思想在中华传承千年。“时养芦苇纸”采用芦苇浆作为原料, 无需砍伐树木; 无需漂白, 不污染水源, 是一款健康环保的绿色生活用纸。”

为了加强对传统文化载荷的操纵效果, 在阅读完材料后, 我们要求参与者用文字简单介绍这款纸巾的名称及由来。

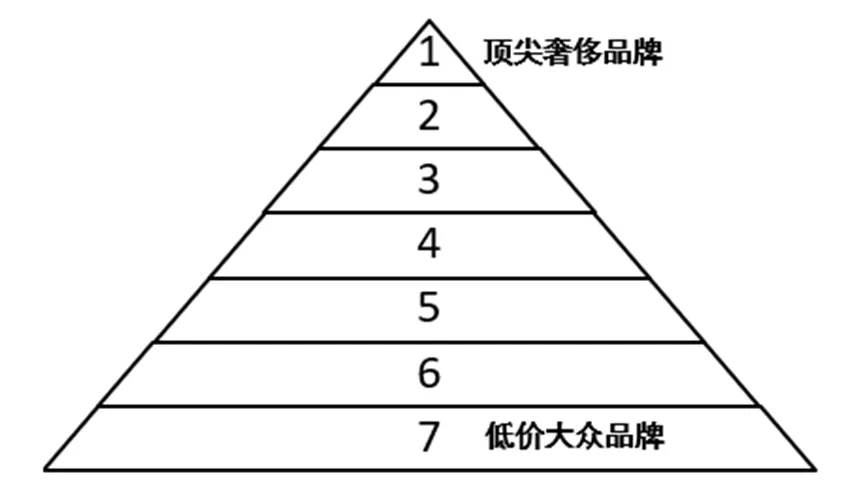

随后, 在实验的第二部分, 我们要求被试对这款抽纸所属品牌的品牌地位进行打分。品牌地位的测量改编自Chen等人(2020)的研究(详细问项见网络版附录A), 要求被试判断该抽纸品牌在同行业(纸巾行业)中属于哪个层级(1 = 顶尖奢侈品牌, 7 = 低价大众品牌)。之后, 参与者还被要求回答他们对该纸巾的支付意愿, 即“您愿意为一包这样的抽纸支付多少元?”。

最后, 我们要求参与者回答这款抽纸巾在多大程度上具有传统文化(1 = 非常低, 7 = 非常高), 以此作为操纵检验测项。所有参与者均汇报了个人的基本信息(包括性别、年龄、月收入等)。

2.2 统计结果

独立样本检验的结果显示, 参与者对高传统文化载荷组产品的传统文化载荷评分显著高于低传统文化载荷组(低传统文化载荷= 4.86,= 1.50;高传统文化载荷= 6.30,= 0.72;(168) = −1.91,< 0.001, Cohen’s= −1.22), 证明我们对传统文化载荷的操纵是成功的。相关分析未发现性别、年龄、月收入水平与品牌地位评分之间存在显著关系(s > −0.03,s > 0.052)。

在对品牌地位的得分进行反向计分后, 我们对两组参与者的品牌地位感知差异进行分析。结果证实, 实验参与者对高传统文化载荷的品牌地位打分显著高于低传统文化载荷的品牌地位(低传统文化载荷= 3.73,= 1.24;高传统文化载荷= 4.61,= 1.13;(168) = −4.80,< 0.001, Cohen’s= −0.74)。在对品牌地位得分进行反向计分后, 得分越高代表品牌地位越高(下同)。由此可以看出, 人们认为产品传统文化载荷较高的品牌具有更高的品牌地位。

此外, 对于高传统文化载荷的产品, 参与者也愿意支付更高的价格(低传统文化载荷= 6.41,= 3.82;高传统文化载荷= 8.34,= 6.54;(168) = −2.35,= 0.020, Cohen’s= −0.36), 从侧面再次印证了传统文化载荷对品牌地位的提升作用。

2.3 小结

实验1证实了产品传统文化载荷对于品牌地位的积极影响。增加产品传统文化载荷可以提升消费者对品牌地位的感知。此外, 从产品消费的角度而言, 消费者也愿意为有传统文化载荷的产品支付更多的金钱。价格作为一种品牌地位线索, 更高的支付意愿也隐喻了消费者对该产品品牌地位的一种认可(Dawar & Parker, 1994)。

实验1所使用的实验材料(即纸巾)在日常生活中主要作为实用型产品服务于人们的生活。其他类型的产品搭载不同程度的传统文化内涵时, 其品牌地位是否也会受到同样的影响仍有待进一步的考察。因此, 实验2将产品类型纳入研究范畴, 考察不同类型产品的传统文化载荷对品牌地位的影响是否存在差异。

3 实验2:产品类型作为边界条件

人们在消费不同类型的产品时, 获取的产品价值是不同的, 产品类型影响着消费者的态度与行为(赵占波等, 2007)。在此理论基础上, 实验2进一步探究产品传统文化载荷对不同类型产品品牌地位的具体影响差异, 检验假设2, 即产品类型调节产品传统文化载荷对品牌地位评价的提升作用。

3.1 实验设计

实验采用2 (传统文化载荷:低vs.高) × 2 (产品类型:实用vs.享乐)的被试间设计。通过G*Power对所需样本量进行事前预估, 结果显示在效应量= 0.25时, 共需210名被试可以达到α = 0.05且power = 0.95的统计检验力。在Credamo问卷平台上共招募280人参与实验, 其中10人因未通过注意力检测而被剔除, 共270人(平均年龄为28.00 ± 7.08岁, 其中女性135名, 占50%)完成了在线问卷。

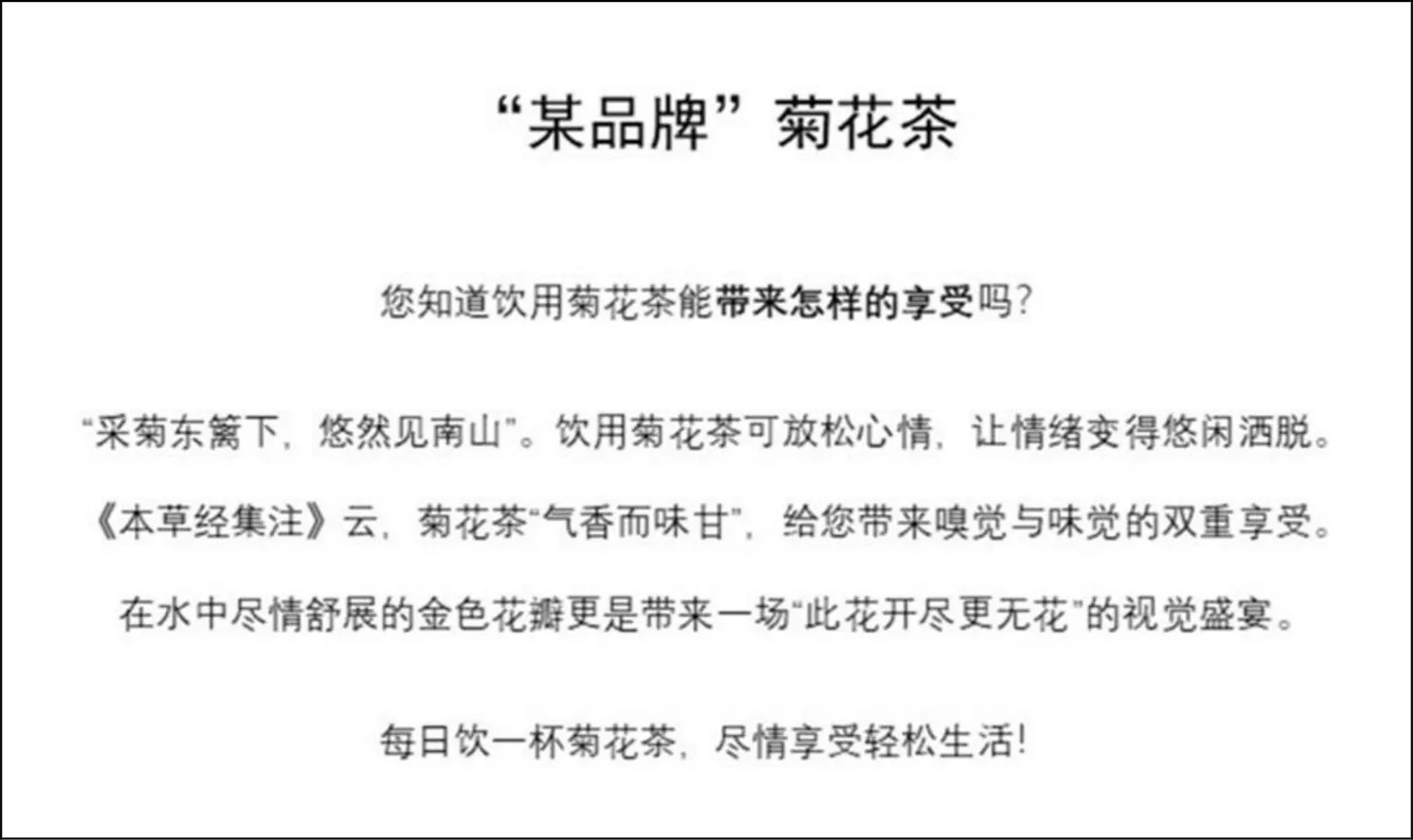

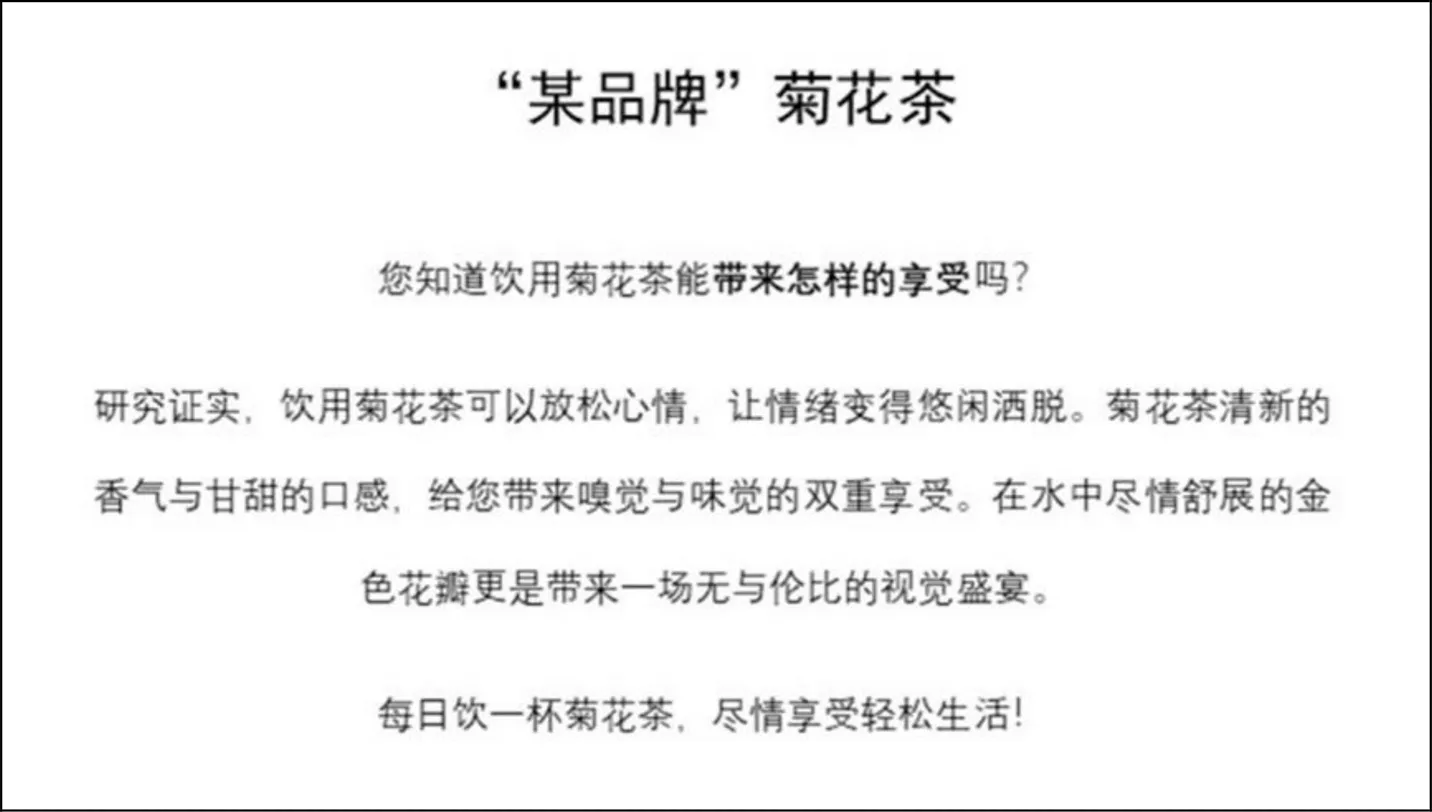

实验2的流程与实验1相似, 参与者被随机分配到4种条件中的任意一种。实验开始时, 参与者需要阅读一段有关菊花茶的产品介绍材料。我们对每组的材料的内容进行了区分以操纵人们对产品类型和传统文化载荷的感知(详细材料见网络版附录B)。例如在高传统文化载荷的实用品条件下, 产品描述为“《神农本草经》称菊花茶‘利气血, 小散利血脉’, 能增强毛细血管抵抗力……”, 强调产品功效; 在低传统文化载荷的享乐品条件下, 产品描述则为“研究证实, 饮用菊花茶可以放松心情, 让情绪变得悠闲洒脱……”侧重产品带来的体验价值。

阅读完产品信息后, 参与者被要求评价该菊花茶所属品牌的品牌地位。品牌地位的测量同实验1。此外, 为了确认我们对产品类型的操纵是否成功, 我们在问卷中给出了享乐型产品和实用型产品的定义(Dhar & Wertenbroch, 2000; Holbrook & Hirschman, 1982), 并邀请参与者根据刚才阅读的材料判断菊花茶属于享乐型或实用型产品的程度(1 = 纯粹的实用型产品, 7 = 纯粹的享乐型产品)。对于产品传统文化载荷的操纵检验仍沿用实验1中的方法。最后, 我们还收集了参与者的个人信息。

3.2 统计结果

首先, 产品类型的操纵检验结果显示, 当产品信息描述突出“增强毛细血管抵抗力”等功效时, 人们认为其更偏向实用型产品(= 2.77,= 1.36); 当产品信息突出“放松心情”等价值时, 则被更多地视为享乐型产品(= 4.93,= 1.41)。产品类型的感知差异显著((268) = 12.81,< 0.001, Cohen’s= −1.56), 操纵成功。此外, 高传统文化载荷条件下菊花茶的传统文化得分(= 5.92,= 0.80)显著高于低传统文化载荷条件下的得分(= 5.11,= 1.21,(268) = 6.43,< 0.001, Cohen’s= 0.79), 即传统文化载荷的操纵成功。值得注意的是, 对传统文化载荷的操纵并没有改变人们对产品类型的判断(= 0.896)。

同样地, 在对品牌地位得分进行反向计分后, 我们使用SPSS Process model 1对产品类型的调节作用进行了分析(Hayes, 2013)。由于参与者的年龄(= 0.24,< 0.001)和月收入(= 6556.31,= 4187.70,= 0.03,= 0.026)与品牌地位呈显著正相关, 因此将其作为协变量纳入回归分析中。结果显示, 传统文化载荷对品牌地位影响的主效应不显著(= 0.03,= 0.07,= 0.608, 95% CI = [−0.10, 0.16])。但是, 产品类型对品牌地位的影响显著(= 0.23,= 0.07,= 0.001, 95% CI = [0.10, 0.36]), 并且存在显著的交互效应(= −0.15,= 0.01,= 0.020, 95% CI = [−0.28, −0.02])。简单效应分析显示, 对于实用型产品, 高传统文化载荷显著提升了品牌的地位感知(高传统文化载荷= 3.37,= 1.05;低传统文化载荷= 3.01,= 1.09;= 0.047, η2= 0.02); 而在享乐型产品上, 产品传统文化载荷并不影响品牌的地位感知(高传统文化载荷= 3.55,= 1.06;低传统文化载荷= 3.78,= 1.16;= 0.193, η2= 0.01)。可以看出, 产品传统文化载荷对实用型产品品牌地位具有更大的赋能作用。

3.3 小结

实验2的结果证实了产品类型在产品传统文化载荷对品牌地位影响过程中的调节作用。此外, 低传统文化载荷条件下, 产品类型的结果重复了前人研究结论, 即人们对享乐型产品的态度、评价高于实用型产品(Amatulli et al., 2019; Jones et al., 2006)。更重要的是, 实验2发现, 产品传统文化载荷可以弥补实用型产品与享乐型产品相比存在的这种“先天不足”, 当实用型产品搭载的传统文化载荷较高时, 其品牌地位与享乐型产品之间不存在显著差异。为了进一步明确产品传统文化载荷提升实用型产品品牌地位的作用机制, 我们设计了实验3。

4 实验3:产品感知社会价值的中介作用

前两个实验证明, 实用型产品的传统文化载荷对品牌地位有赋能作用, 但是其内在机制仍不清楚。为此, 实验3将探究传统文化载荷赋能实用型产品品牌地位的中介机制。此外, 实验3还增加了两组其它文化条件, 以排除其它种类的文化载荷对品牌地位具有类似的赋能作用, 验证传统文化的独特性。

4.1 预实验

为保证实验材料在文化类型和文化载荷上操纵成功, 我们设计了一个单因素被试内的预实验。我们在Credamo平台上招募了400名参与者, 其中23名参与者未能通过注意力检测, 最终共有377人(平均年龄为29.14 ± 8.03岁, 平均月支出水平为7900.23 ± 8574.80元人民币, 其中女性256名, 占67.9%)完成了在线问卷。

所有参与者以随机的顺序观看了高传统文化载荷(清代羽觞)、低传统文化载荷(双手抓握水杯)和高现代文化载荷(冠军金奖奖杯)的三张产品图片, 并且对每一张图片所含有的传统当代文化情况进行了评价(1 = 含有很多的传统文化, 7 = 含有很多的现代文化)。

重复测量方差分析证实, 三个文化符号之间在传统当代文化载荷上存在显著的差异((2, 752) = 422.73,< 0.001, η2= 0.53)。清代羽觞的得分(= 1.94,= 1.15)显著低于双手抓握水杯(= 3.73,= 1.71,< 0.001), 且双手抓握水杯的得分显著低于冠军奖杯(= 4.92,= 1.66,< 0.001)。预实验的结果证明了实验材料的有效性, 与双手抓握水杯相比, 羽觞具有更高的传统文化载荷, 而冠军金奖奖杯则具有更高的当代文化载荷。三个产品在文化的“传统−现代”维度上具备可比性。

4.2 实验3a

本实验采用单因素(高现代文化vs.低传统文化vs.高传统文化)被试间设计。通过G*Power对所需样本量进行事前预估, 结果显示在效应量= 0.25时, 共需252名被试可以达到α = 0.05且power = 0.95的统计检验力。我们从某学校招募了300名大学生在问卷星平台参与了线上实验, 其中4人因未通过注意力检测而被剔除, 共296名参与者(平均年龄为23.97 ± 5.24岁, 平均月支出水平为2400.87 ± 1965.89元人民币, 其中女性173名, 占58.4%)完成了在线问卷。

4.2.1 实验设计

正式实验的过程与实验1类似。首先, 参与者被随机分配到三种条件中的任意一种, 并被告知有一个品牌希望推出一款新品水杯, 目前正在进行市场调研, 需要参与者根据接下来展示的水杯介绍做出一系列评价。我们通过区分产品的设计灵感来源来操纵文化载荷的水平, 其他文字材料均完全相同, 主要介绍水杯的功能性设计(详细材料见网络版附录C)。例如高现代文化载荷组的材料为:

基层党组织组织力突出表现为基层党组织的使命意识和组织功能的发挥。组织功能主要包括政治功能、服务功能和发展功能。政治功能是基层党组织第一位的功能,是保证基层党组织正确方向的必然要求。服务功能是基层党组织团结群众、服务群众,提升和彰显组织力的关键路径。发展功能是基层党组织的使命担当,必须将基层党组织的组织资源转化为推动发展资源、组织优势转化为推动发展优势、组织活力转化为推动发展活力。

“本款水杯器型灵感脱胎于冠军金奖奖杯, 采用全对称的设计语言, 全曲线杯身双耳两侧从杯口外延向下延伸在展现美感的同时满足水杯功能性的需求, 把手的曲线细节满足手指的人机工学要求……”

在低传统文化载荷产品条件下, 参与者会阅读如下文字介绍:

“本款水杯器型灵感脱胎于双手抓握设计, 采用全对称的设计语言, 全曲线杯身双耳两侧从杯口外延向下延伸在展现美感的同时满足水杯功能性的需求, 把手的曲线细节满足手指的人机工学要求……”

而高传统文化载荷产品组的材料为:

“本款水杯器型灵感脱胎于中国古代的盛酒器具——羽觞, 采用全对称的设计语言, 全曲线杯身双耳两侧从杯口外延向下延伸在展现美感的同时满足水杯功能性的需求, 把手的曲线细节满足手指的人机工学要求……”

在阅读完材料后, 参与者被要求在一道填空题中回忆并汇报该水杯的设计灵感来源。随后, 与实验1、实验2相同, 测量了消费者对这款新品水杯品牌的地位评价。

为了探究传统文化载荷对品牌评价的影响机制, 我们加入了产品感知价值的测量, 包括产品的功能价值、情绪价值和社会价值(Sweeney & Soutar, 2001)。最后, 参与者需要对新品水杯的传统文化载荷高低进行打分。

4.2.2 结果

首先, 单因素方差分析显示, 相比于高现代文化载荷和低传统文化载荷的水杯, 高传统文化载荷的水杯被认为含有更多的传统文化(±高现代文化= 3.64 ± 2.51,±低传统文化= 4.74 ± 2.68,±高传统文化= 7.27 ± 1.88,(2, 293) = 61.32,< 0.001, η2= 0.30), 即传统文化载荷操纵成功。

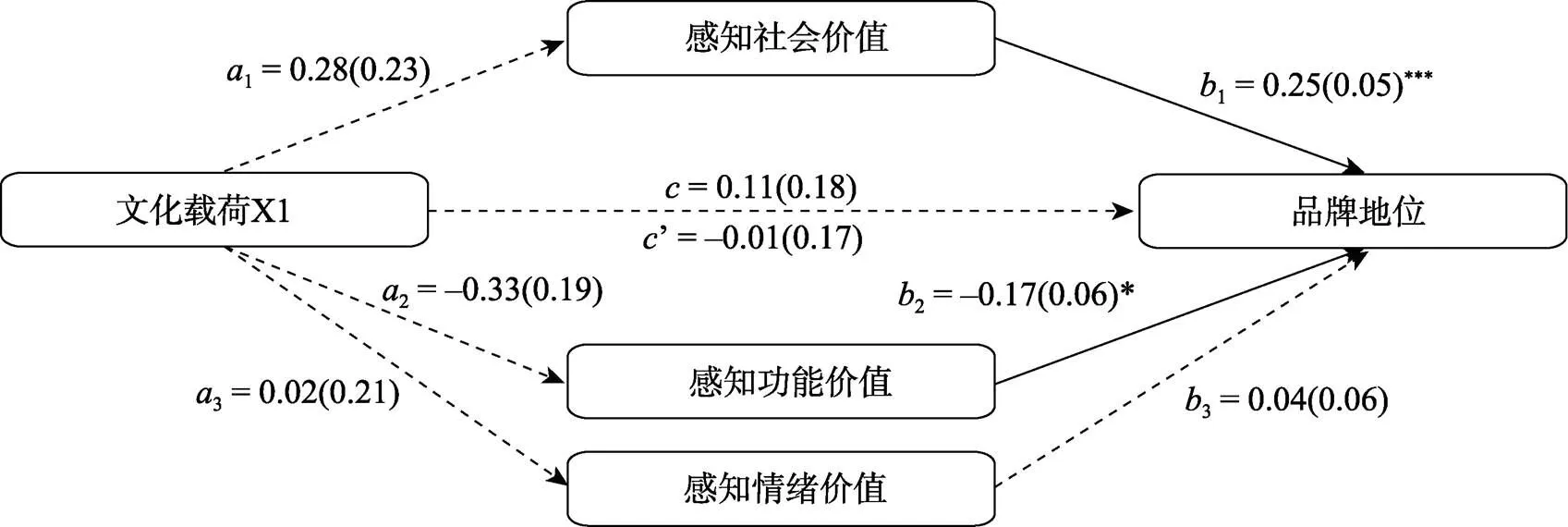

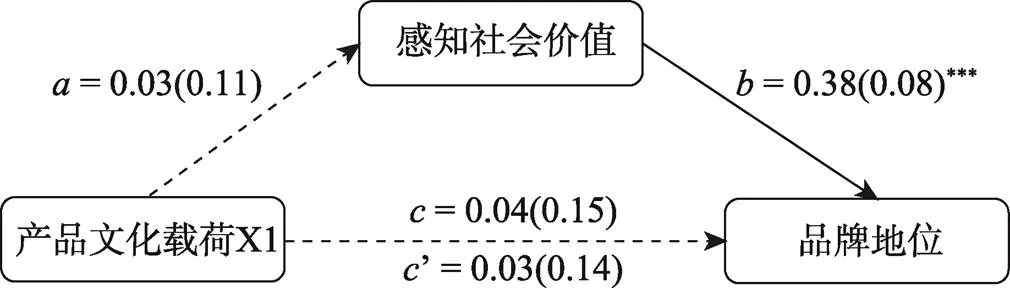

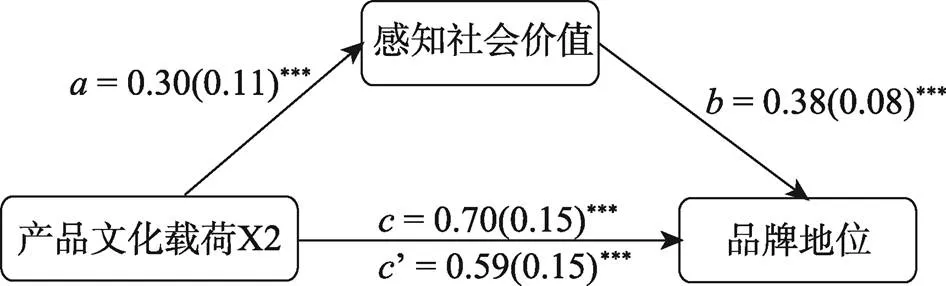

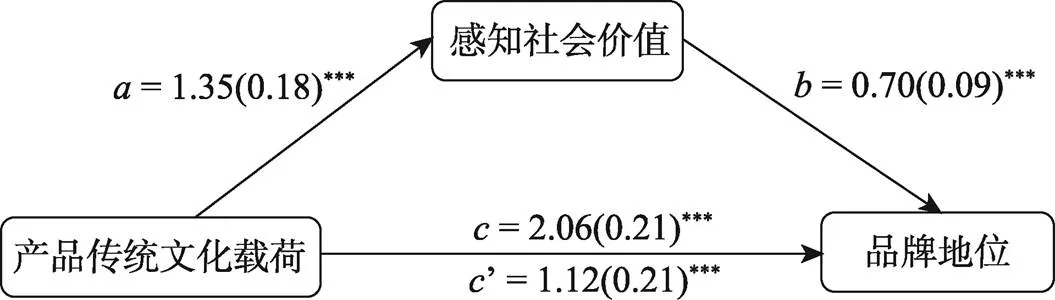

我们借助SPSS Process Model 4对感知社会价值、功能价值和情绪价值的中介作用进行了检验(Hayes, 2013)。首先, 将代表三种不同文化载荷的分组变量进行虚拟变量处理(以低传统文化载荷组为参考组, X1条件下的虚拟变量编码为:高现代文化载荷 = 1, 低传统文化载荷 = 0, 高传统文化载荷 = 0; X2条件下的虚拟变量编码为:高现代文化载荷 = 0, 低传统文化载荷 = 0, 高传统文化载荷 = 1); 然后, 将感知社会价值、功能价值和情绪价值作为中介变量, 品牌地位作为因变量, 进行中介效应检验。结果显示(见图1), 高现代文化载荷(vs.低传统文化载荷)对品牌地位的总效应、直接效应, 以及中介效应均不显著。与假设一致, 高传统文化载荷(vs.低传统文化载荷)中(见图2), 感知社会价值的间接效应显著(= 0.22,= 0.08, 95% CI = [0.09, 0.39]), 而感知功能价值(= 0.06,= 0.04, 95% CI = [−0.01, 0.16])和情绪价值(= 0.02,= 0.04, 95% CI = [−0.04, 0.11])的间接效应不显著。该结果证实, 与现代文化相比, 传统文化载荷对于提高品牌地位具有独特作用。同时, 感知社会价值在传统文化载荷赋能品牌地位的过程中发挥了中介作用。

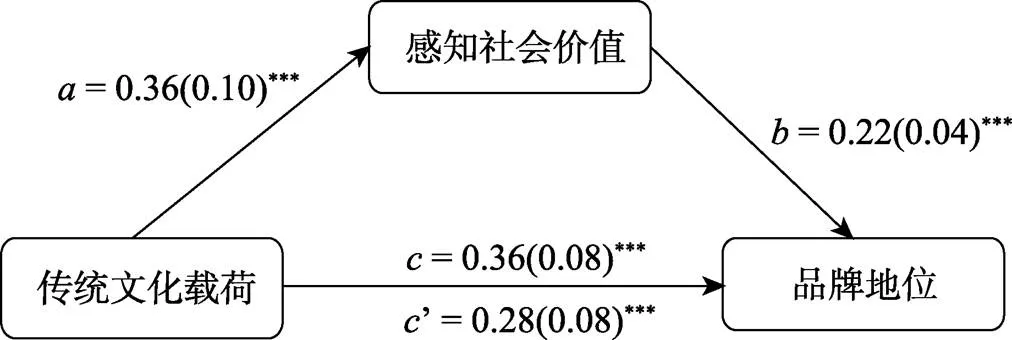

进一步地, 我们将高现代文化载荷与低文化载荷两组合并后, 再次使用SPSS的Process Model 4验证了感知社会价值的中介作用 (间接效应:= 0.08,= 0.03, 95% CI = [0.03, 0.14]) (见图3)。

4.3 实验3b

实验3a在文化的“传统−现代”维度上进行了探讨, 实验3b将对传统文化在“东方−西方”维度上进行操纵。实验3b采用单因素(高中华传统文化载荷vs.低传统文化载荷vs.高西方传统文化载荷)被试间设计。我们从Credamo在线问卷平台上招募了300名参与者, 其中2人因未通过注意力检测而被剔除, 共298名参与者(平均年龄为30.36 ± 7.59岁, 平均月支出水平为8812.58 ± 11507.29元人民币, 其中女性196名, 占65.8%)完成了在线问卷。

4.3.1 实验设计

参与者被随机分配到三种条件下的任意一种, 并浏览了一款笔记本电脑手提包的图片(如网络版附录D所示)。在高西方传统文化载荷条件下(下称高西方文化载荷组), 参与者看到的电脑手提包款式是“油画雪松”, 手提包上印制的图片是一颗用油画笔刻画的雪松, 呈现了“圣诞树”的形象; 在高中华传统文化载荷条件下(下称高传统文化载荷组), 手提包款式的名称是“水墨迎客松”, 图片为一颗中国传统水墨画风格的迎客松; 而在低传统文化载荷的控制组中(下称低传统文化载荷组), 手提包款式名称是“夏日银杏”, 图片是一张真实拍摄的银杏树贴图。

与实验3a类似, 在浏览完手提包后, 参与者对对手提包的品牌地位进行了评价(1 = 顶尖奢侈品牌, 7 = 低价大众品牌)。随后, 参与者汇报了其社会价值感知(Sweeney & Soutar, 2001) (详细问项见网络版附录E)。在实验3b中, 我们对实验的材料做了更严格的控制。一方面, 我们要求参与者对手提包的文化载荷进行评判(1 = 含有很多的西方传统文化, 7 = 含有很多的中华传统文化)作为操纵检验。另一方面, 为排除图片吸引力可能造成的干扰, 参与者需要对手提包上图片的吸引力进行评价(1 = 一点也不吸引我, 7 = 非常吸引我)。此外, 参与者还需汇报他们日常生活中使用手提包的频率(1 = 从不使用手提电脑包, 7 = 每天都使用手提电脑包)以及携带电脑手提包外出的频率(1 = 从不携带手提电脑包外出, 7 = 只要外出一定会携带手提电脑包)。最后, 我们询问了所有参与者日常选购电脑手提包时看重的产品功能、情绪、社会价值的程度(1 = 一点也不重视, 7 = 非常重视)以及一些基本人口统计信息。

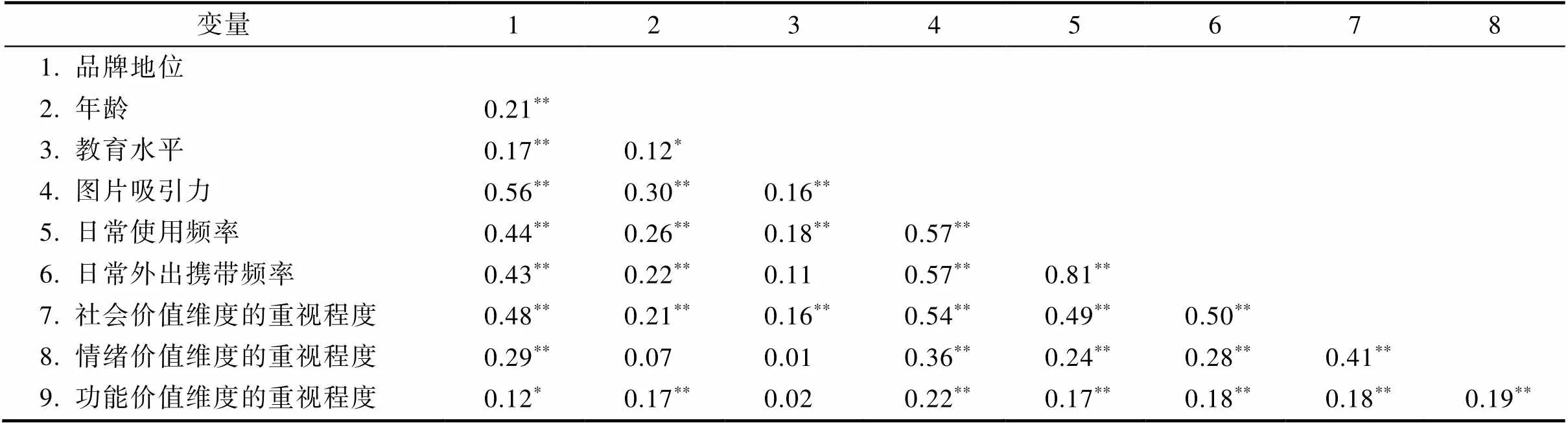

图1 高现代文化载荷组(vs.低传统文化载荷组)品牌地位中介模型

注:X1条件下的虚拟变量编码为:高现代文化载荷 = 1, 低传统文化载荷 = 0, 高传统文化载荷 = 0; *≤ 0.05(双尾), **≤ 0.01(双尾), ***≤ 0.001(双尾)下同。

图2 高传统文化载荷组(vs.低传统文化载荷组)品牌地位中介模型

注:X2条件下的虚拟变量编码为:高现代文化载荷 = 0, 低传统文化载荷 = 0, 高传统文化载荷 = 1

图3 品牌地位中介模型

注:传统文化载荷分组中高现代文化载荷组合与低文化载荷组合并后的编码为−1, 高传统文化载荷组的编码为1

4.3.2 实验结果

首先, ANOVA结果表明, 三组材料在东西方传统文化载荷得分上存在显著差异,(2, 295) = 69.09,< 0.001, η2= 0.32。高西方文化载荷组的得分(= 4.20,= 1.70)显著低于低传统文化载荷控制组(= 5.61,= 1.16,< 0.001, Cohens’= −0.97), 且亦显著低于高传统文化载荷组(= 6.26,= 0.72,< 0.001, Cohen’s= −0.67)。不仅如此, 我们也对图片的吸引力水平进行了ANOVA分析, 三个条件下的图片吸引力无显著差异(±高西方传统文化= 5.21 ± 1.28,±低传统文化控制= 5.11 ± 1.59,±高中华传统文化= 5.36 ± 1.48,(2, 295) = 0.76,= 0.47, η2= 0.01)。三组的文化载荷操纵成功, 且实验材料不存在吸引力水平差异。

下一步, 我们对品牌地位测量结果进行反向计分后检验了主效应。由于参与者的年龄、教育水平、图片吸引力、对手提包的日常使用频率、外带频率以及选购时对各维度价值的重视程度均与品牌地位呈显著相关(如表1), 我们将这些变量作为协变量纳入到ANOVA分析当中。结果显示, 三组参与者对品牌地位的评价存在显著差异,(2, 295) = 13.76,< 0.001, η2= 0.09。高西方传统文化载荷组中参与者对品牌地位的评价(= 3.78,= 1.26)与低传统文化载荷控制组的参与者相似(= 3.76,= 1.48,= 1.000, Cohen’s= −0.01); 而中华传统文化载荷组中, 参与者认为手提包的品牌地位(= 4.48,= 1.16)显著高于低传统文化载荷控制组(= 0.001, Cohen’s= 0.54)和西方传统文化载荷组(< 0.001. Cohen’s= 0.58)。

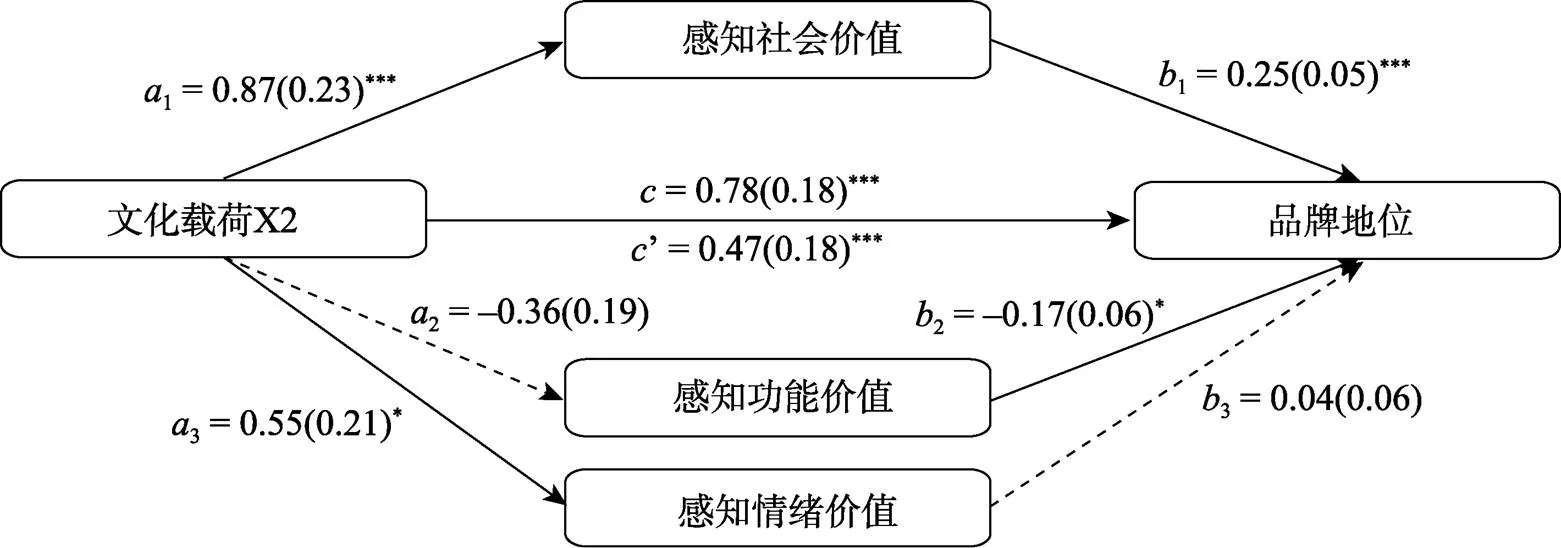

最后, 我们将表1中与品牌地位显著相关的变量作为协变量, 把中西方传统文化载荷分组进行虚拟变量处理(以低传统文化载荷组为参考组), 将感知社会价值作为中介变量, 品牌地位作为因变量, 使用SPSS Process Model 4(Hayes, 2013)进行中介效应检验。结果显示(如图4所示), 与实验3a相同, 高西方传统文化载荷(vs.低传统文化载荷)对品牌地位的总效应、直接效应及间接效应均不显著; 而高中华传统文化载荷(vs.低传统文化载荷)赋能品牌地位的总效应、直接效应和间接效应均显著(间接效应:= 0.12,= 0.05, 95% CI = [0.03, −0.23]) (见图5)。与西方传统文化相比, 中华传统文化对品牌地位具有独特的赋能作用, 感知社会价值在其中起到了中介作用。

表1 各变量与品牌地位的相关性分析

注:*< 0.05 (双尾), **< 0.01 (双尾)。

图4 高西方传统文化载荷组(vs.低传统文化载荷组)品牌地位中介模型

注:X1条件下的虚拟变量编码为:高西方传统文化载荷 = 1, 低传统文化载荷 = 0, 高中华传统文化载荷 =0

图5 高中华传统文化载荷组(vs.低传统文化载荷组)品牌地位中介模型

注:X2条件下的虚拟变量编码为:高西方传统文化载荷 = 0, 低传统文化载荷 = 0, 高中华传统文化载荷 = 1

4.4 小结

实验3再次检验了高传统文化载荷对实用型产品品牌地位的赋能作用, 以及感知社会价值的中介作用。此外, 实验3a和3b还验证了中华传统文化赋能品牌地位的独特作用。这种独特性表明, 利用文化来改善身份时可能需要满足两个重要前提。一是这种文化需要具有较为清晰的独特性, 这样才能够为信息发送者(即消费者)提供独特的身份特征, 进而提升其社会价值。另一个前提是这种文化必须被目标人群所认可, 具有高度的文化认同(Oswald, 1999), 能够为信息发送者提供归属感。文化认同(cultural identity)是个人对其自身文化归属的认同感(Karjalainen, 2020)。如果人们对这种文化符号没有足够的认同感, 那么信息发出者(即消费者)便难以拥有充足的社会动机利用这种文化符号来改善自己的社会形象。与此同时, 信息接收者(即社会他人)也难以感受、理解、认可这种文化符号所传达出来的社会价值。

人们生活在现代社会, 大部分人群的日常生活都是沉浸在现代文化当中的。正因如此, 现代文化作为一种日常文化, 与产品结合时较难提供清晰的独特性。即便某些现代亚文化能够为部分消费者提供清晰的独特性, 却不能够被普通公众所认同, 因此, 也难以提供普遍的社会价值。相比之下, 传统文化是经过长时间的沉淀而形成的群体符号, 具有一定的距离感和鲜明的内涵与价值属性。当消费者对传统文化具有较高的认同感时, 传统文化便能够向公众传递清晰的社会价值。

西方文化未产生与传统文化相同的品牌地位赋能作用的原因可以从文化认同(Oswald, 1999)和文化原产国(Seo et al., 2021)的研究中找到证据。正如前面所提到的, 对文化身份的认同也是“文化−身份”管理的重要前提(Oswald, 1999)。中国青年消费者本质上是中华民族群体中的一员, 对中华文化更具认同感, 加之近年来中华民族的复兴以及中华文化自信的树立, 中国青年消费者对中华传统文化的认同度不断攀升。故而, 相比西方文化, 中国青年消费者使用高中华传统文化的产品时带来的形象改变更可能被他人感知、理解并认同, 从而增强他们对产品社会价值的感知。

5 实验4:产品感知社会价值中介机制的神经证据

实验4的目的主要有三层:一是, 通过线下实验和场景设计的方法来提升本研究结论的生态效度; 二是, 通过考察参与者在不同场景中对两种传统文化载荷纸巾的选用情况, 区分产品传统文化载荷提供的具体价值, 进一步验证产品传统文化载荷赋能品牌地位的作用机制; 此外, 实验4增加了认知神经测量, 借助近红外光谱脑功能成像设备探讨了传统文化载荷赋能品牌地位的认识神经机制。

5.1 实验4a

5.1.1 实验设计

实验4a采用单因素(低传统文化载荷vs.高传统文化载荷)被试内设计, 通过G*Power计算, 在效应量= 0.25时, 配对样本检验和重复测量方差分析需要至少44名被试可以达到α = 0.05且power = 0.95的统计检验力。同时, 参考前人研究(王阳, 温忠麟, 2018), 对于两水平被试内的中介效应分析至少需要60个有效样本。基于此, 从某大学招募113名参与者到实验室进行线下实验, 其中1人未通过注意力检测, 最终共收集有效数据112份(平均年龄 = 22.83 ± 2.88岁, 平均月支出 = 2383.04 ± 1146.31元人民币, 其中女性75名, 占67%)。

实验开始时, 参与者会得到两张明显不同品质的纸巾, 他们有30秒的时间认真感受两种纸巾的差异。接下来, 参与者被告知, 这两种纸巾是某公司两个不同子品牌准备推出的新品。现阶段需要为两种纸巾确定各自的宣传策略, 该公司希望邀请消费者参与到宣传策略的制定过程中。参与者在阅读两种不同传统文化载荷的宣传策略后(即实验1中所用的“时养”、“速生”材料介绍), 分别将两张样纸与两种品牌宣传策略匹配起来。除此之外, 参与者还为两种纸巾品牌的产品分别定价, 填写他们对每款纸巾的意愿支付金额。

在完成纸巾与宣传策略配对任务后, 所有被试都以随机顺序观看了三个不同的场景描述(包括功能场景、社会场景和情绪场景) (具体描述见网络版附录F), 并决定在该场景下选用“速生”还是“时养”纸巾(1 = 一定会使用“速生”芦苇纸, 10 = 一定会使用“时养”芦苇纸)。随后, 为验证产品社会价值的中介作用, 我们借鉴Sweeney和Soutar (2001)的感知价值测量, 要求被试对“速生”和“时养”两款纸巾的社会价值做出评价, 具体问题如“时养芦苇纸有助于我被他人认可”等(1 = 非常不同意, 7 = 非常同意)。为了重复主效应, 我们使用与实验2相同的问题, 测量了“速生”和“时养”两种纸巾的品牌地位。

作为场景设计的操纵检验, 参与者还需要在三个场景下分别回答“在这个场景下, 你会考虑纸张的什么价值?”, 然后在功能价值、情绪价值和社交价值三个维度上进行评分(0 = 一点也不考虑, 10 = 一定会考虑)。最后, 所有参与者均汇报了他们的性别、年龄、月支出等人口统计信息。

5.1.2 数据结果

首先, 我们通过二元分析检验了纸巾与宣传策略的匹配结果。共有91人(81%)将“时养”与高档次纸巾搭配, 显著多于将“速生”与高质量纸巾搭配的21人(19%) (< 0.001)。先前实验1的操纵检验结果已证明, “时养”与“速生”两种宣传策略的传统文化载荷存在显著差异, “时养”的传统文化载荷显著高于“速生”。因此, 人们倾向于更多地将高传统文化载荷与高档次纸巾关联在一起。

对品牌地位得分反向计分后, 我们通过配对样本检验分析了“时养”和“速生”的品牌地位差异。结果证实, 人们认为高传统文化载荷的“时养”纸巾(±= 4.79 ± 1.37)比低传统文化载荷的“速生”纸巾(±= 2.73 ± 1.45)品牌地位更高,(111) = 9.91,< 0.001, Cohen’s= 1.46。此外, 支付意愿的配对样本检验结果同样发现, 人们对“时养”纸巾的意愿支付金额(±= 4.76 ± 2.54)显著高于对“速生”纸巾的意愿支付金额(±= 3.31 ± 1.69,(111) = 7.86,< 0.001, Cohen’s= 0.67), 再次验证了产品传统文化载荷对品牌地位的赋能作用。

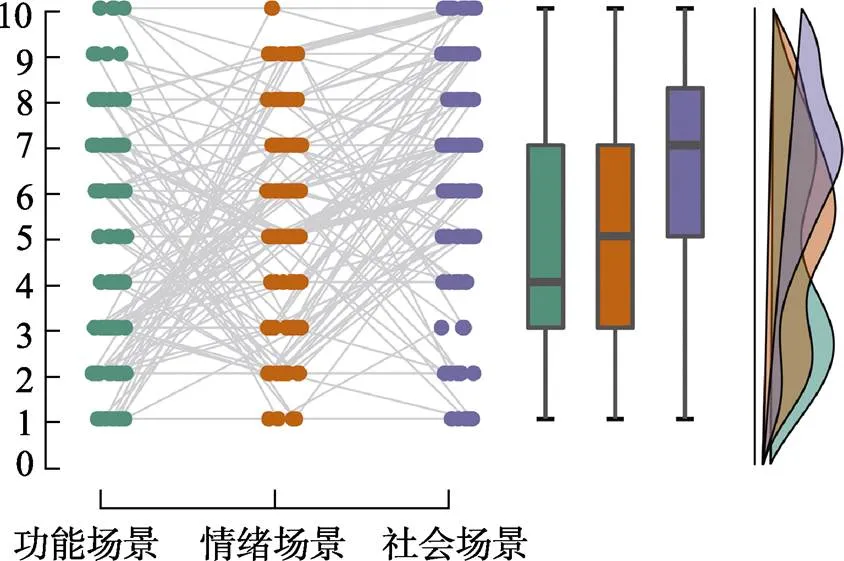

图6 不同场景下具体的产品选择意愿分布图

随后, 我们检验了产品感知价值与产品传统文化载荷之间的关系。首先, 我们针对三个不同场景进行了操纵检验, 确保各场景下人们对产品各维度价值的重视程度不同。3 (场景:功能vs.情绪vs.社会) × 3 (感知价值:功能vs.情绪vs.社会)的重复测量方差分析结果显示(如图6所示), 社会场景中人们对社交价值的追求显著高于其他两个场景(±社会场景= 7.05 ± 0.16,±情绪场景= 1.60 ± 1.54,±功能场景= 1.76 ± 1.85),(2, 222) = 307.22,< 0.001, η2= 0.80; 在功能场景, 人们对功能价值的感知显著高于情绪场景和社会场景(±功能场景= 7.88 ± 2.03,±情绪场景= 6.69 ± 2.08,±社会场景= 6.31 ± 2.01),(2, 222) = 23.85,< 0.001, η2= 0.18; 而在情绪场景中, 人们对情绪价值的感知显著高于功能场景, 但与社会场景相当(±情绪场景= 4.93 ± 2.66,±功能场景= 2.99 ± 2.17,±社会场景= 5.04 ± 2.53),(2, 222) = 39.46,< 0.001, η2= 0.26。我们控制了每个场景下人们的不同价值需求(包括功能需求、情绪需求和社会需求), 在此基础上对场景的产品选择偏好、各品牌地位和感知社会价值做了偏相关分析。结果显示, 只有在社会场景下, 人们对产品的选择才与其品牌地位(时养= 0.39,< 0.001;速生= −0.40,< 0.001)和感知社会价值(时养= 0.33,= 0.001;速生= −0.40,< 0.001)呈现显著的正相关关系。在功能场景和情绪场景中, 人们对产品的选择与品牌地位(s > 0.05)和感知社会价值(s > 0.06)无显著关系。

在场景设计中, 由于功能与情绪场景均为单人场景, 而社会场景为多人社会场景; 与此同时, 参与者对功能和情绪场景中使用抽纸的感知价值评分无显著差异, 因此, 我们将功能与情绪场景的选择结果合并取平均值, 命名为单人场景。随后, 对人们在社会场景及单人场景下的纸巾的选择进行了配对样本检验。结果显示, 与单人场景相比(±= 6.43 ± 2.53), 社会场景下, 人们显著地偏好使用高传统文化载荷的纸巾(±= 5.03 ± 1.87),(111) = −6.31,< 0.001, Cohen’s= 0.63。

图7 品牌地位重复测量中介模型

最后, 实验4a采用被试内实验设计, 使用SPSS Memore插件的 Model 1检验感知社会价值的中介作用(Montoya & Hayes, 2017)。结果发现(如图7所示), 产品的感知社会价值显著中介传统文化载荷对品牌地位感知评价的影响(间接效应:= 0.95,= 0.15, 95% CI = [−1.23, −0.65])。

5.1.3 实验结论

实验4a通过被试内的线下实验设计, 再次证明产品的传统文化载荷赋能其品牌地位的稳健性。人们对高传统文化载荷的产品具有更高的评价, 并赋予其更高的品牌地位。不仅如此, 实验4a利用一系列强调产品不同价值属性的场景设计, 将品牌选择与产品社会价值相关联。在多人社会价值场景中, 人们更倾向于使用高传统文化载荷的产品, 再次验证了高传统文化载荷的社会价值属性。

5.2 实验4b

在实验4a中有49名右利手参与者(平均年龄为23.80 ± 2.87岁, 平均月支出为2440.00 ± 1314.29元人民币, 其中女性35名, 占70%)知情并自愿参加了脑成像实验。因此, 我们在实验4a的全过程中还测量了这49名参与者的大脑活动。实验4a和4b均通过了浙江大学管理学院的伦理委员会审批。

由于传统文化载荷能够传递更高的社会价值, 因此我们将颞顶联合区(temporoparietal junction, TPJ)、眶额皮层(orbitofrontal cortex, OFC)以及前额皮层(prefrontal cortex, PFC)作为兴趣脑区。既有研究表明, 当人们参与到社会任务中, 推断、理解、加工他人的信念意图时, 颞顶联合区会呈现显著的激活状态(Carter & Huettel, 2013; 罗俊等, 2017)。前额皮层更多地涉及自我认知加工(Sui et al., 2007), 当人们更多地思考与自我相关的概念时, 前额皮层会出现更大程度的激活。眶额皮层是奖赏脑区, 其激活程度可以反映出奖励的主观价值(Levy & Glimcher, 2012)。基于认知神经科学的研究发现, 以及前面几个实验的行为结果, 我们推测, 与低传统文化载荷的产品相比, 高传统文化载荷的产品能够更高程度地激活颞顶联合区以及眶额皮层, 提供更高的社会价值。相应地, 在社会场景下进行产品选择时, 参与者颞顶联合区的激活水平也会显著高于个人场景(功能场景和情绪场景)。

5.2.1 近红外数据采集及分析

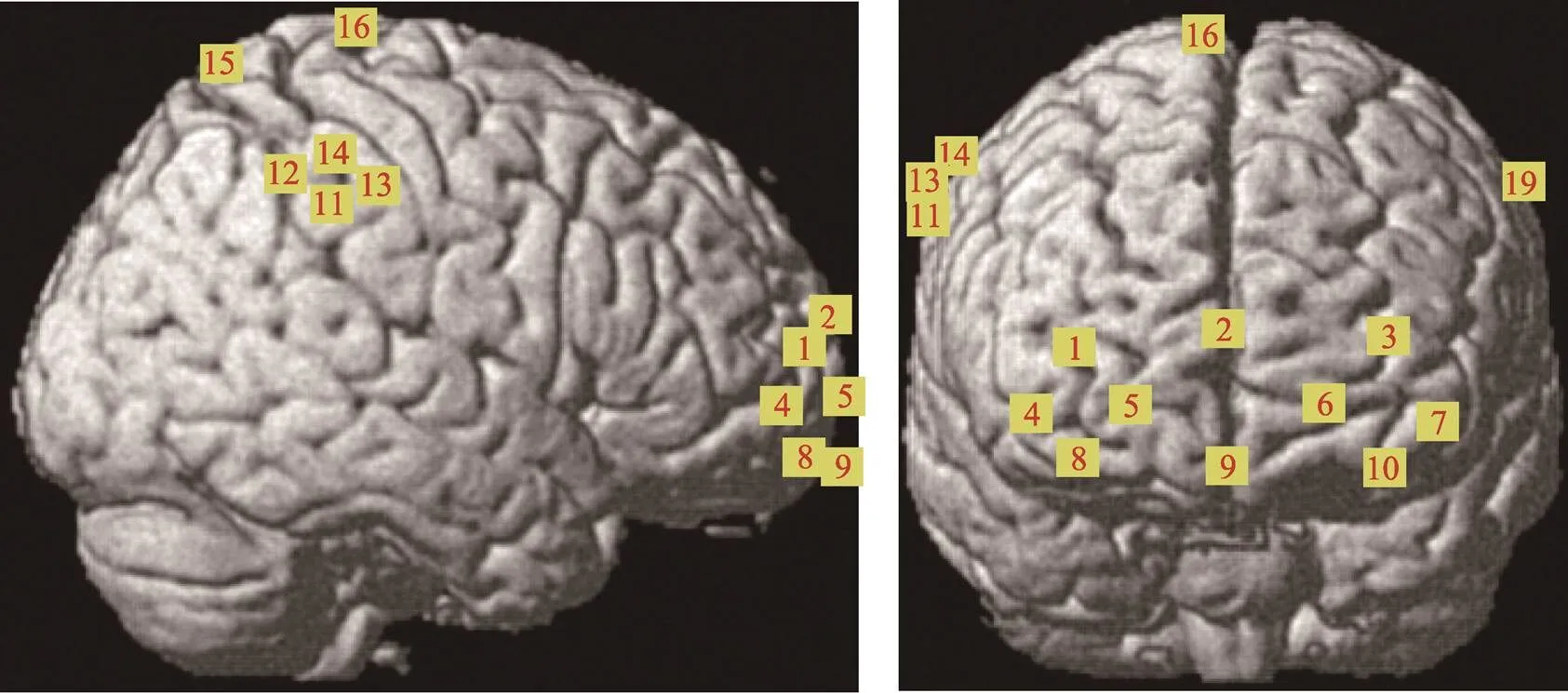

我们使用多通道fNIRS设备(SHIMADZU, 日本岛津)在任务中测量了参与者的脑活动, 信号采样率为13 Hz。我们在每名参与者的左右两侧颞顶联合区共放置了4个发射器和4个探测器, 在眶额皮层和前额叶区域放置了4个发射器和4个探测器。每一对发射器与探测器之间的距离约为3.2 cm (浮动范围为2.8 cm至3.6 cm)。眶额皮层和前额叶区域的发射器和探测器共组成10个通道(通道1~10), 左、右颞顶联合区各有4个通道(左侧TPJ:通道11~14; 右侧TPJ:通道17~20)。通过三维定位仪测量并计算各个通道的MNI坐标, 可以确认fNIRS的通道位置能够有效覆盖各兴趣脑区, 详细的通道分布可见图8, 各通道的空间定位详细情况见网络版附录G。其中, 通道1~7覆盖了前额叶脑区, 通道8~10覆盖了眶额皮层。

图8 fNIRS各通道的测量位置

我们利用MatlabR2021b (MathWorks, Natick, MA, USA)的NIRS_KIT分析软件(Hou et al., 2021)对原始数据进行了预处理, 包括漂移矫正, 伪迹校正(TDDR法), 以及滤波处理(0.01~0.08 Hz, IIR法)。

我们利用实验开始前休息阶段最后数据比较稳定的10 s作为基线, 对fNIRS数据进行了基线校正和值变换。主要关注含氧血红蛋白的浓度变化。在分析激活水平时, 我们将各兴趣脑区所对应的所有通道数据进行平均后, 分别按照比较需求进行配对样本检验, 以考察参与者在进行不同评价任务时的大脑激活差异(利用FDR进行了多重比较校正)。

5.2.2 fNIRS数据结果

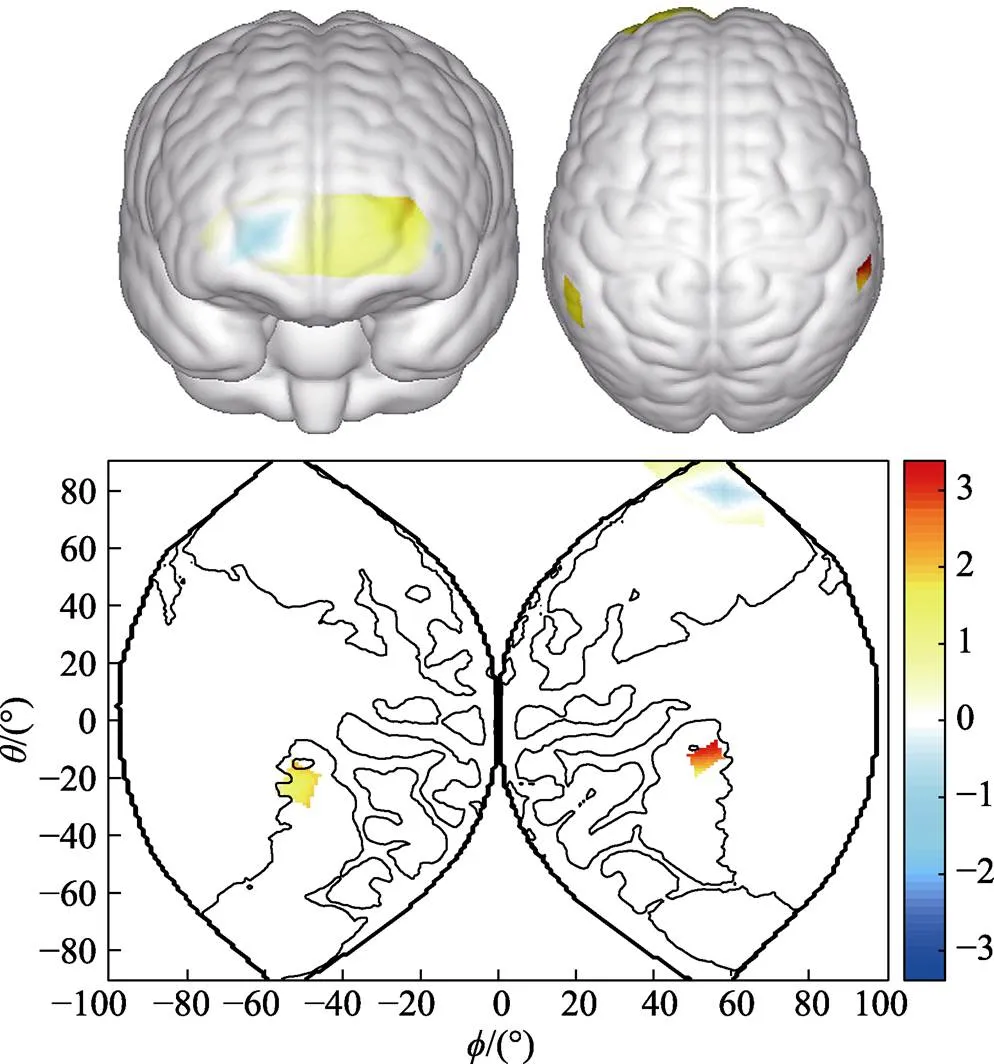

首先聚焦品牌地位评价阶段, 配对样本检验的结果显示(如图9所示), 与低传统文化载荷相比, 评价高传统文化载荷产品的品牌地位时, 参与者在颞顶联合区展现了更高的激活水平(LTPJ:(48) = 2.17,= 0.035; RTPJ:(48) = 3.53,= 0.001)。

图9 参与者在评价高/低传统文化载荷产品的品牌地位时的脑活动差异图

注:图中的颜色表征配对样本检验(高传统文化载荷vs.低传统文化载荷)中值大小

随后, 我们利用重复测量方差分析考察了不同场景中产品选择时的脑活动差异。结果发现, 单人的功能场景与情绪场景在三个脑区的激活水平上并不存在显著差异(s > 0.10)。因此, 我们仿照实验4a, 将两个场景合并为单人场景, 并对比分析了单人场景与社会场景的大脑激活差异。配对样本检验在左侧颞顶联合区((48) = 2.70,= 0.009)和眶额皮层((48) = 2.66,= 0.011)发现了显著的脑激活差异。相比于单人场景, 社会场景显著提升了人们左侧颞顶联合区和眶额皮层的激活水平。

5.2.3 实验结论

实验4b发现, 人们在评价高传统文化载荷产品的品牌地位时, 双侧颞顶联合区的激活水平均显著高于低传统文化载荷。颞顶联合区是重要的社会认知脑区之一, 颞顶联合区的激活意味着参与者进行了与社会认知相关的认知加工, 包括推断他人信念等(Carter & Huettel, 2013; 罗俊等, 2017)。因此, 颞顶联合区的脑活动结果为高传统文化载荷传递了更多的社会信息提供了认知神经层面的证据。

类似的, 当人们思考使用产品的具体场景时, 相比单人场景, 社会场景下参与者颞顶联合区和眶额皮层的脑活动结果证实了人们在社会场景下更强调产品的社会价值。由于在社会场景下, 参与者更多的选择了高传统文化载荷的产品, 也可以证明高传统文化载荷的产品提供了更高的社会价值。

6 结论与讨论

本研究在现有文化营销研究的基础上, 考察了在青年消费群体中, 产品的传统文化载荷对品牌地位感知评价的影响。4项实验一致证实, 增加产品的传统文化载荷能够显著提升品牌地位的感知评价。行为数据和脑成像数据一致表明, 产品的传统文化载荷对品牌地位的赋能作用主要是由于高传统文化载荷所传递的社会价值所导致的。进一步地, 我们还发现了该效应的边界条件, 相比于享乐型产品, 实用型产品更容易受产品传统文化载荷的影响。增加传统文化载荷有助于提升实用型产品的品牌地位感知。

6.1 理论贡献

随着物质生活水平的逐步提升, 中国消费者对精神文化和自我表达的需求与日俱增, 不少学者开始关注文化对消费者心理和行为的影响(Chai et al., 2015; 郭晓凌等, 2019)。但是, 较少有研究系统探讨中华传统文化对品牌地位的影响及其作用机制。虽然Wu (2020)的质性研究间接提出, 传统文化能够帮助企业打造非炫耀性高端品牌地位, 但仍有待实证检验。本研究将产品的传统文化载荷作为一种品牌地位推断线索, 系统分析了产品的中华传统文化载荷对其品牌(而非产品本身)地位感知的影响, 并从行为学和脑科学的角度揭示了其作用机制, 强调了社会价值的中介作用。该研究拓展了文化营销研究的视角, 将文化载荷的赋能作用从产品层面提升到了品牌层面。

与此同时, 本研究的结果还补充了社会价值与品牌地位之间的关系研究。既有研究大多关注品牌地位给消费者带来的社会价值。但是, 鲜有实验探究社会价值是如何反向影响消费者对品牌地位的感知评价。品牌地位能够为消费者赋能社会价值是基于品牌已经建立起来的成熟地位; 但是, 当品牌尚未建立清晰的品牌地位或者消费者尚不了解品牌的地位时, 研究如何提升消费者对于品牌地位的感知评价就具有了重要的理论和实践意义。本研究结合行为科学和认知神经科学两种定量研究方法验证了社会价值对品牌地位的赋能作用, 确认了通过提升产品的传统文化载荷可以增强产品的社会价值, 从而有效促进消费者对品牌地位的感知评价。

本研究结论对产品类型的相关理论研究亦做出了贡献。与前人的研究一致, 本研究再次证实, 人们对于不同产品类型的评价存在差异, 在同品类产品中, 享乐型产品得到的评价通常高于实用型产品(Amatulli et al., 2019; Jones et al., 2006)。本研究为弥补这种差异提供了一种思路, 即为产品增加传统文化载荷可以减少人们对两种产品类型的感知差异。

在研究方法上, 本研究通过神经营销的方法, 实时测量了消费者在选择不同传统文化载荷水平的产品以及评价其品牌地位时的脑活动, 揭示了中华传统文化赋能品牌地位的认知神经机制, 为传统文化研究提供了更为客观的认知神经证据。

6.2 实践启示

随着制造水平的迅速提升, 当前中国市场中企业的竞争愈发激烈。不少实用型产品的制造、经销企业甚至陷入激烈的“红海”竞争, 严重阻碍了实体制造业的高质量发展。品牌地位管理是品牌从价格战中脱身的关键路径。为此, 如何提升品牌在消费者心目中的地位成为实用型产品生产、经营企业面临的重要课题。本研究从文化营销的视角, 挖掘了传统文化的市场价值, 考察了产品传统文化载荷对品牌地位的正面影响, 具体实践启示如下。

第一, 对于初创品牌或者当品牌进入新市场时, 产品的生产、经营企业可以在营销活动中适当融入中国传统文化元素, 以提升产品的社会价值, 从而实现赋能品牌的作用。特别是在产品促销和广告中, 通常不会直接标明产品的价格信息等高诊断性的品牌地位线索, 消费者往往会通过其他因素对产品及其品牌地位初步印象。通过赋予产品更高的传统文化载荷提升消费者对(新)品牌的地位感知能够为企业树立品牌形象提供较好的助力。

第二, 本研究还发现将传统文化元素融入到产品当中的营销策略更适用于实用型产品。因此, 经营管理者针对不同类型的产品应采用不同的设计、宣传策略。实用型产品的营销人员应把握青年消费者的社交需求, 考虑青年消费者使用产品的社会场景, 并恰当地为产品添加有助于传递社会价值的传统文化内容, 以帮助青年消费者实现形象提升、追求社会价值的诉求, 并由此提升品牌地位, 加深青年消费者的青睐。

6.3 研究不足与进一步研究方向

本研究也具有多个局限性。首先, 在样本方面, 本研究的样本量较小, 尚不足以探究个体差异的影响, 后续需要更大样本量的研究以考察不同特质消费者之间的感知和行为差异。同时, 无论是通过线上平台招募还是线下的实验招募, 平均年龄结果显示参与者主要集中在青年群体中。对于老年人等特殊年龄段群体的考察不足, 结论是否适用于其他年龄群体有待未来做进一步验证。

第二, 传统文化是一个复杂的整体, 其中必然存在优秀的内容与糟粕(庄严, 1997)。本研究尚未探索不同传统文化效价如何影响消费者的认知, 这也是未来研究的一个重要方向。除此之外, 传统文化中蕴含的等级关系也可能对产品的社会价值产生影响。譬如在我国传统文化中有宫廷文化和平民文化。本研究目前仅对一般类型的传统文化进行了考察, 缺少对传统文化中文化等级影响的分析。与之类似, 不同社会经济地位的消费者可能对同类型传统文化元素的感知存在差异。未来研究需要具体讨论不同等级的传统文化对产品传统文化载荷、社会价值和品牌地位的影响, 以及消费者社会经济地在其中所起的作用。

另一方面, 传统文化载荷通过提升社会价值赋能品牌地位, 其前提条件之一是, 消费者认同并偏好该传统文化, 希望向外界传递其相关价值。因此, 消费者的文化偏好和文化认同可能会影响传统文化对品牌地位的赋能作用。这也是我们认为传统文化区别于现代文化和外来文化, 能够赋能品牌地位的独特原因。既有研究尚未对此进行系统挖掘, 仍需要大量的实验为此提供证据。未来研究中需要系统、深入地考虑文化认同和文化偏好的影响。总的来说, 在未来的研究中, 我们将进一步全面探索包括传统文化效价、文化等级在内的传统文化的特殊属性, 以及消费者对于传统文化认知和偏好的影响。

最后, 本研究在实验材料方面, 均选择了日常用品。但市场上还有一大类重要产品——现代创新科技产品, 如智能家居等。这类实用产品在提供了功能性的同时, 也提供了诸如新奇感和科技感等情绪价值。那么, 本研究所发现的传统文化对品牌地位的赋能作用是否也会影响消费者对这类产品的感知评价呢?有待未来研究去进一步考察。

Amatulli, C., De Angelis, M., & Donato, C. (2019). An investigation on the effectiveness of hedonic versus utilitarian message appeals in luxury product communication.,(4), 523−534.

Arnould, E. J., & Thompson, C. J. (2007). Consumer culture theory (and we really mean theoretics): Dilemmas and opportunities posed by an academic branding strategy.,, 3−22.

Berger, J., & Ward, M. (2010). Subtle signals of inconspicuous consumption.,(4), 555− 569.

Briley, D. A., & Wyer Jr., R. S. (2002). The effect of group membership salience on the avoidance of negative outcomes: Implications for social and consumer decisions.,(3), 400−415.

Carter, R. M., & Huettel, S. A. (2013). A nexus model of the temporal-parietal junction.,(7), 328−336.

Chai, C. L., Bao, D. F., Sun, L. Y., & Cao, Y. (2015). The relative effects of different dimensions of traditional cultural elements on customer product satisfaction.,, 77−88.

Chen, H., Pang, J., Koo, M., & Patrick, V. M. (2020). Shape matters: Package shape informs brand status categorization and brand choice.,(2), 266−281.

Choi, Y. K., & Lee, J. G. (2012). The persuasive effects of character presence and product type on responses to advergames.,(9), 503−506.

Chou, H. Y., Chu, X. Y., & Chen, T. C. (2021). The healing effect of cute elements.,(2), 565−596.

Côté, J. E. (1996). Sociological perspectives on identity formation: The culture-identity link and identity capital.,(5), 417−428.

Daskon, C., & Binns, T. (2009). Culture, tradition and sustainable rural livelihoods: Exploring the culture- development interface in Kandy, Sri Lanka.,(4), 494−517.

Dawar, N., & Parker, P. (1994). Marketing universals: Consumers' use of brand name, price, physical appearance, and retailer reputation as signals of product quality.,(2), 81−95.

Dhar, R., & Wertenbroch, K. (2000). Consumer choice between hedonic and utilitarian goods.,(1), 60−71.

Dubois, D., Rucker, D. D., & Galinsky, A. D. (2012). Super size me: Product size as a signal of status.,(6), 1047−1062.

Eastman, J. K., Goldsmith, R. E., & Flynn, L. R. (1999). Status consumption in consumer behavior: Scale development and validation.,(3), 41−52.

Gao, L. L, Wheeler, S. C., & Shiv, B. (2009). The "shaken self": Product choices as a means of restoring self-view confidence.,(1), 29−38.

Griskevicius, V., Tybur, J. M., Sundie, J. M., Cialdini, R. B., Miller, G. F., & Kenrick, D. T. (2007). Blatant benevolence and conspicuous consumption: When romantic motives elicit strategic costly signals.,(1), 85−102.

Guo, X. L., Xie, Y., Wang, B., & Gao, Y. (2019). Consumer responses toward culturally mixed products.,(4), 130−144.

[郭晓凌, 谢毅, 王彬, 高赟. (2019). 文化混搭产品的消费者反应研究.(4), 130−144.]

Hayes, A. F. (2013).. New York: Guilford Press.

Holbrook, M. B., & Hirschman, E. C. (1982). The experiential aspects of consumption: Consumer fantasies, feelings, and fun.(2), 132−140.

Hou, X., Zhang, Z., Zhao, C., Duan, L., Gong, Y. L., Li, Z., & Zhu, C. Z. (2021). NIRS-KIT: A MATLAB toolbox for both resting-state and task fNIRS data analysis.(1), 010802.

Hu, W. Z. (1999).. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.

[胡文仲. (1999).. 北京: 外语教学与研究出版社.]

Hu, X. M., Chen, S. X. H., Zhang, L., Yu, F., Peng, K. P., & Liu, L. (2018). Do Chinese traditional and modern cultures affect young adults' moral priorities?,, Article 1799.

Jin, X. T., Zhao, T. Y., Cui, H. J., Xu, W., & Li, G. Z. (2017). The influence of the perceived status change on status consumption.,(2), 273−284.

[金晓彤, 赵太阳, 崔宏静, 徐尉, 李广政. (2017). 地位感知变化对消费者地位消费行为的影响.,(2), 273−284.]

Jones, M. A., Reynolds, K. E., & Arnold, M. J. (2006). Hedonic and utilitarian shopping value: Investigating differential effects on retail outcomes.,(9), 974−981.

Karjalainen, H. (2020). Cultural identity and its impact on today’s multicultural organizations.,(2), 249−262.

Keller, K. L. (2009). Managing the growth tradeoff: Challenges and opportunities in luxury branding.,, 290−301.

Kroeber, A. L., & Kluckhohn, C. (1953).. Cambridge: Harvard University Press.

Levy, D. J., & Glimcher, P. W. (2012). The root of all value: A neural common currency for choice.,(6), 1027−1038.

Luo, J., Ye, H., Zheng, H. L., Jia, Y. M., Chen, S., & Huang, D. Q. (2017). Modulating the activities of right and left temporo-parietal junction influences the capability of moral intention processing: A transcranial direct current stimulation study.,(2), 228− 240.

[罗俊, 叶航, 郑昊力, 贾拥民, 陈姝, 黄达强. (2017). 左右侧颞顶联合区对道德意图信息加工能力的共同作用——基于经颅直流电刺激技术.,(2), 228−240.]

Meert, K., Pandelaere, M., & Patrick, V. M. (2014). Taking a shine to it: How the preference for glossy stems from an innate need for water.,(2), 195−206.

Montoya, A. K., & Hayes, A. F. (2017). Two-condition within- participant statistical mediation analysis: A path-analytic framework.,(1), 6−27.

Oswald, L. R. (1999). Culture swapping: Consumption and the ethnogenesis of middle-class Haitian immigrants., 303−318.

Park, J., & Hadi, R. (2020). Shivering for status: When cold temperatures increase product evaluation.,(2), 314−328.

Qin, Z. Z., Song, Y., & Tian, Y. (2019). The impact of product design with traditional cultural properties (TCPs) on consumer behavior through cultural perceptions: Evidence from the young Chinese generation.,(2), 426.

Rucker, D. D., & Galinsky, A. D. (2009). Conspicuous consumption versus utilitarian ideals: How different levels of power shape consumer behavior.,(3), 549−555.

Seo, Y., Septianto, F., & Ko, E. (2021). The role of cultural congruence in the art infusion effect.,(4), 634−651.

Sivanathan, N., & Pettit, N. C. (2010). Protecting the self through consumption: Status goods as affirmational commodities.,(3), 564−570.

Solja, E., Liljander, V., & Söderlund, M. (2018). Short brand stories on packaging: An examination of consumer responses.,(4), 294−306.

Sui, J., Zhu, Y., & Chiu, C. Y. (2007). Bicultural mind, self- construal, and self- and mother-reference effects: Consequences of cultural priming on recognition memory.,(5), 818−824.

Sweeney, J. C., & Soutar, S. (2001). Consumer perceived value: The development of a multiple item scale.,(2), 203−220.

Tajfel, H., & Turner, J. C. (2004). The social identity theory of intergroup behavior. In J. T. Jost & J. Sidanius, (Eds.),. New York: Psychology Press.

Tang, K. L. (2018). Three topics of traditional culture.,, 13−19.

[唐凯麟. (2018). 传统文化三题.,, 13−19. ]

Wang, F. Y., & Zheng, H. (2015).. Guangzhou: Jinan University press.

[汪凤炎, 郑红. (2015).. 广州: 暨南大学出版社.]

Wang, Y. J., & Griskevicius, V. (2014). Conspicuous consumption, relationships, and rivals: Women’s luxury products as signals to other women.(5), 834−854.

Wang, Y., & Wen, Z. L. (2018). The analyses of mediation effects based on two-condition within-participant design.,(5), 1233−1239.

[王阳, 温忠麟. (2018). 基于两水平被试内设计的中介效应分析方法.,(5), 1233−1239.]

Wu, Z. Y. (2022). Crafting inconspicuous luxury brands through brand authenticity in China.,, 826890.

Zhao, Z. B., Tu, R. T., & Tu, P. (2007). The impact of hedonic and utilitarian disconfirmations on customer satisfaction and post-purchase behavior.,(3), 50−58.

[赵占波, 涂荣庭, 涂平. (2007). 产品的功能性和享乐性属性对满意度与购后行为的影响.(3), 50− 58.]

Zhuang, Y. (1997). What is traditional culture.,, 25−27.

[庄严. (1997). 何谓传统文化., 25−27. ]

您认为这个品牌属于下图中哪种层次的品牌?(1 = 顶尖奢侈品牌, 7 = 低价大众品牌)

图A (1) 高传统文化载荷实用型产品组

图A (2) 高传统文化载荷享乐型产品组

图A (3) 低传统文化载荷实用型产品组

图A (4) 低传统文化载荷享乐型产品组

高现代文化载荷组:

本款水杯器型灵感脱胎于冠军金奖奖杯, 采用全对称的设计语言, 全曲线杯身双耳两侧从杯口外延向下延伸在展现美感的同时满足水杯功能性的需求, 把手的曲线细节满足手指的人机工学要求。其整体造型在满足形式需求的同时在与功能性要求的方向上取得相对平衡的统一。

新款水杯图片

灵感来源:冠军金杯

低传统文化载荷组:

本款水杯器型灵感脱胎于双手抓握设计, 采用全对称的设计语言, 全曲线杯身双耳两侧从杯口外延向下延伸在展现美感的同时满足水杯功能性的需求, 把手的曲线细节满足手指的人机工学要求。其整体造型在满足形式需求的同时在与功能性要求的方向上取得相对平衡的统一。

新款水杯图片

高传统文化载荷组:

本款水杯器型灵感脱胎于中国古代的盛酒器具——羽觞, 采用全对称的设计语言, 全曲线杯身双耳两侧从杯口外延向下延伸在展现美感的同时满足水杯功能性的需求, 把手的曲线细节满足手指的人机工学要求。其整体造型在满足形式需求的同时在与功能性要求的方向上取得相对平衡的统一。

新款水杯图片

灵感来源:玛瑙巧雕梅花耳杯(清代)

图B (1):高西方传统文化载荷组:油画雪松

图B (2):低传统文化载荷控制组:夏日银杏

图B (3):高中华传统文化载荷组:水墨迎客松

表A 感知社会价值测量量表

题项:我认为这款产品……1完全不同意2比较不同意3有点不同意4一般5有点同意6比较同意7完全同意 有助于我被他人认可〇〇〇〇〇〇〇 会提升别人对我的看法〇〇〇〇〇〇〇 会给其他人留下好印象〇〇〇〇〇〇〇

场景1(单人功能价值场景):今天你一个人在宿舍, 坐在你的桌子前吃饭。此时, 你不小心撒了一些汤在身上。你需要用纸巾擦一下自己。现在你的桌子上有“时养”和“速生”两款纸巾……

场景2(单人情绪价值场景):今天你一个人在宿舍, 独自复习准备考试, 复习了一天后感觉压力颇大, 狼吞虎咽地吃完外卖后流了一些汗。现在你想放松一下, 擦擦汗。你的手边有“时养”和“速生”两款纸巾……

场景3(多人社会价值场景):今天你正在和朋友们一起春游野餐。吃饱喝足后发现其他人都没有纸巾, 只有你的包里带了纸巾, 你想分发给大家使用。现在, 你的包里有“时养”和“速生”两款纸巾……

表B fNIRS各测量通道的MNI坐标和覆盖脑区

测量通道MNI坐标解剖学脑区标签覆盖概率 xyz 134651210-Frontopolar area0.90 22681610-Frontopolar area1 3–34631410-Frontopolar area0.69 44460–146-Dorsolateral prefrontal cortex0.48 52172010-Frontopolar area0.51 6–1972010-Frontopolar area0.49 7–4457–446-Dorsolateral prefrontal cortex0.70 83466–1111-Orbitofrontal area0.63 9269–1411-Orbitofrontal area0.83 10–3263–1311-Orbitofrontal area0.61 1167–394140-Supramarginal gyrus0.97 1261–484940-Supramarginal gyrus0.97 1367–314540-Supramarginal gyrus0.55 1462–385340-Supramarginal gyrus0.85 17–56–475440-Supramarginal gyrus1 18–54–634739-Angular gyrus0.79 19–63–404840-Supramarginal gyrus1 20–61–543940-Supramarginal gyrus0.57

The effect of product traditional cultural load on brand status: Evidence from young consumers

YU Wenhuan1, HE Lin1,2, FU Yu1, LIU Tao2,3

(1School of Management, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China) (2School of Management, Shanghai University, Shanghai 200444, China) (3School of Health, Fujian Medical University, Fuzhou 350122, China)

Culture has important social attributes. Previous studies have shown that adding traditional cultural attributes to a product, i.e., increasing the product’s cultural load, can improve consumers’ evaluations of the product. However, it is unclear how this affects brand evaluations. We infer that adding traditional cultural attributes to a product may increase the perceived social value of the product and, in turn, improve consumers’ evaluations of the status of the brand to which the product belongs. Furthermore, this positive effect may be stronger for utilitarian than for hedonic products.

Four behavioral studies and one brain-imaging study were conducted. Study 1 used a one-factor design with traditional cultural load (low vs. high) as the between-participant factor to examine the main effect of the traditional cultural load on brand status evaluations. Study 2 used a 2 (traditional cultural load: low vs. high) × 2 (product type: utilitarian vs. hedonic) between-participant design to assess the boundary of the main effect. Study 3a and 3b adopted a one-factor between-participant design to confirm the uniqueness of traditional culture by comparing it with modern culture (high-modern culture vs. low-traditional culture vs. high-traditional culture) and traditional Western culture (high-traditional Western culture vs. low-traditional culture vs. high-traditional Chinese culture), respectively, and also to reveal a mediating role of perceived social value. Finally, Study 4 used a one-factor within-participant design (low traditional culture load vs. high traditional culture load) to confirm the main effect and the mediating role of perceived social value again in an offline experiment. In addition, brain activations of a subset of participants in Study 4 were also measured throughout the experiment using functional near-infrared spectroscopy.

The results of Study 1 showed that increasing the traditional cultural load of a product can improve the perceived status of the brand. Study 2 found the boundary of this effect. Compared to hedonic product brands, utilitarian product brands are more likely to be affected by the traditional cultural load of products. Increasing the traditional cultural load helps to increase the status of utilitarian product brands. Furthermore, the results of Study 3 and Study 4 suggested that the positive effect of product traditional cultural load on brand status is mainly due to the increase in perceived social value. Study 4b found that only in the multi-person social scenario did brain regions associated with social and reward processing show higher levels of activation.

Our theoretical contribution is threefold. First, this research deepens the understanding of the traditional cultural load of products and establishes the link between the traditional cultural load of products and brand status. Second, it unravels the influence of the social attributes of traditional culture on the social value of the product, making it a key mediator in explaining the increase in brand status. Third, we reveal the limitations of using traditional culture in brand management. In addition, our research findings have important practical implications for guiding domestic brands to enhance their brand status.

traditional culture, product type, perceived social value, brand status, consumer neuroscience

B849: F713.55

2022-06-08

* 国家社会科学基金(19BGL105)。

刘涛, E-mail: liu_tao@shu.edu.cn