高等教育内涵式发展背景下消防教育评价体系研究

李英辉 杨玲

摘 要 加快高等教育内涵式发展是推动我国高等教育现代化发展的重要手段。而教育发展的“指挥棒”是教育评价体系。重新构建学校—教师—学员三维评价体系,有效破除“五唯”,对加快教育发展速度、提高人才培养质量意义重大。

关键词 教育评价体系;高等教育;人才培养;教育评价改革

中图分类号:G672.475 文献标识码:B

文章编号:1671-489X(2023)04-0079-05

Research on Educational Evaluation System Under

Background of Connotation Development of Higher

Education//LI Yinghui, YANG Ling

Abstract To speed up the construction of firstclass universities and disciplines and realize the conno-tative development of higher education is the core idea and basic direction of the modernization of higher education in China. The education evaluation system is the baton of education development. It is

of great significance to improve the quality of ta-lent training and education evaluation by rebuilding the three-dimensional evaluation system of school, teacher and student, and effectively breaking the “five only”.

Key words education evaluation system; higher

education; talent training; reform of education evaluation

Authors address Department of Fire Engineering, China Fire and Rescue Institute, Beijing, China, 102202

0 引言

教育評价体系是教育发展的“牛鼻子”“指挥棒”和“方向盘”,有什么样的评价“指挥棒”,就有什么样的办学导向。2020年10月,中共中央、国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》(简称《总体方案》),提出,“以立德树人为主线,以破‘五唯为导向,以五类主体为抓手,着力做到政策系统集成、举措破立结合、改革协同推进”[1-2]。构建持续有效的教学质量评价体系对于完善高等教育体系、培养高素质人才具有极其重大且影响深远的意义。

习近平总书记在全国教育大会上明确指出,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人是教育工作的根本任务,要努力构建德智体美劳全面培养的教育体系[3]。《总体方案》把学员个体的德智体美劳全面发展、综合发展作为明确的教育目标和最重要的教育价值。因此,推进新时代教育评价改革要以引导和促进全面育人为根本目的。教育评价实质上是一种教育活动,是查看教育根本任务落实过程和结果的方式[4]。所以,评价的最终目的是在整个教育过程中都体现德智体美劳全面培养,并利用评价的导向作用,树立和巩固正确的价值导向,促进学员全面发展。

1 教育评价体系建立

《总体方案》改变了维持已久的教育评价以学生为单一对象的历史,创造性地从各级党委和政府、学校、教师、学院、用人单位五个方面全方位地布置重点任务,打造多元教育评价对象体系。教育评价对象的多元观既要关注各类相关行为主体,又要关注其教育行为活动的各个环节[5-6]。具体来讲,就是各类相关主体的各种教育行为。想要全面了解一个主体的行为活动,必须包含行为理念与动机、行为过程、行为结果和行为改进四个方面。因此,深化教育评价改革的重点任务之一就是要树立评价对象多元观,建立一个由五类主体和四个行为环节组成的立体多维的教育评价体系,实现对教育系统各类主体及其相关教育行为活动的全面把握,充分发挥评价的鉴定、激励和导向等多重功能,从而推进育人过程的科学性和全面性,提升教育决策的精准性。评价对象重点在学院、教师和学员评价三个方面。

1.1 改革学院评价体系,推动立德树人根本任务

1.1.1 立德树人

不断完善学院立德树人根本任务体制,坚持以立德树人实施的最终效果作为教育评价的根本原则,设置成教育工作的主线,始终把立德树人作为教学的根本,为国家培养具有扎实学识、专业能力和正确价值理念的新时代人才。

1.1.2 全面育人

学院将不断完善办学条件以更好地完成学员的培养任务,保证学员能够全面发展各种能力。开展学院评价,首先要强化学院全面育人理念,其次是全面育人过程,最后才是全面育人结果。此外,学院自评、教育督导和来自第三方的评价三者结合,使评价有效地贯穿于学院日常工作中,构建日常学校评价管理机制,该机制从评价准备开始,根据评价结果做好后续改进[7]。

1.1.3 人才培养

强化人才培养中心地位,弱化论文、科研等量化指标,进一步提升人才培养质量和学科建设质量,真正实现以学员为中心。

1.2 改革教师评价体系,履行教师教书育人职责

1.2.1 师德师风

师德师风对于教师来讲至关重要,应将其作为评价教师是否合格的首要标准。

1)把教师在师德方面的表现纳入教师业绩考核、职称评定、评优评先、奖励申请等工作中,杜绝只看重科研而轻视教学、只知道教书而忽略育人的现象。从日常生活中,实实在在地考查重点教师思想政治素质,做好师德师风建设工作。

2)充分发挥教师作用,进一步提升教师职业荣誉感、使命感。

3)对出现严重师德师风问题的教师实施禁入制度[8]。

1.2.2 教学实绩

围绕教师教书育人的本职工作,进一步做好教师评价标准完善工作,让教师评价向着促进教师实现教书育人使命的方向发展、改革,突出教育教学实绩,着力提高教学质量[9]。

1)将教师教育教学职责列为考核重点,在教师引进、职务聘任、绩效考核等教师管理中体现对教育教学的重视。

2)加强教育教学业绩考核,将教育教学和人才培养情况作为教师评价的重要内容。

3)设立教师教学奖励的荣誉体系,面向主要从事教学工作的教师,将奖励分配与教学数量、教学质量紧密挂钩,突出激励导向,让投身教学的教师备受重视和尊重。

4)将教师主持或承担的教学项目、获得的教学成果奖、出版教材、获评教学基地情况等,纳入职称评审的代表性成果范畴,将编写教材、案例、课程建设、教学改革、指导学员实习实践、毕业设计等计入工作量。

5)建立分类评价标准,让不同类别的教师都有发展的通道和成长的空间,引导教师忠实履行教书育人的使命。

1.2.3 学术评价

回归学术本真,建立突出质量贡献的学术评价制度。

1)取消量化指标导向,摒除以论文数、项目数、课题经费等科研量化指标与职称评聘、奖励挂钩的做法,引导教师认识到量化指标指示学术追求产出的部分成果不应该成为学术追求的根本目标。

2)建立代表性成果评价机制,修订各系列教师岗位设置和职务聘任办法。代表性成果是教师在所从事的学科领域,在人才培养、学术研究等方面做出的具有创新性、系统性、标志性和影响力的代表性工作。各级评审专家以代表性成果为中心,从人才培养质量与成效、学术创新贡献与影响等方面,对申请人进行综合评价,将人才评价体系逐渐向质量体系转变。

3)探索分类评价机制。依据不同的学科、不同的教學岗位,分别进行教学评价。

4)健全同行教师评议机制,将个人评价结果与团队评价结果有效结合起来。例如,将对在研究领域取得重大突破、重大创新、解决重大工程技术难题以及对社会发展作出突出贡献的人员,申报高级职称时,论文可不作限制性要求。

5)强化一线学员工作。明确教师参与学员管理工作的具体要求,在教师年度述职中,把上思政课、联系学员情况作为重要的考核内容[10]。

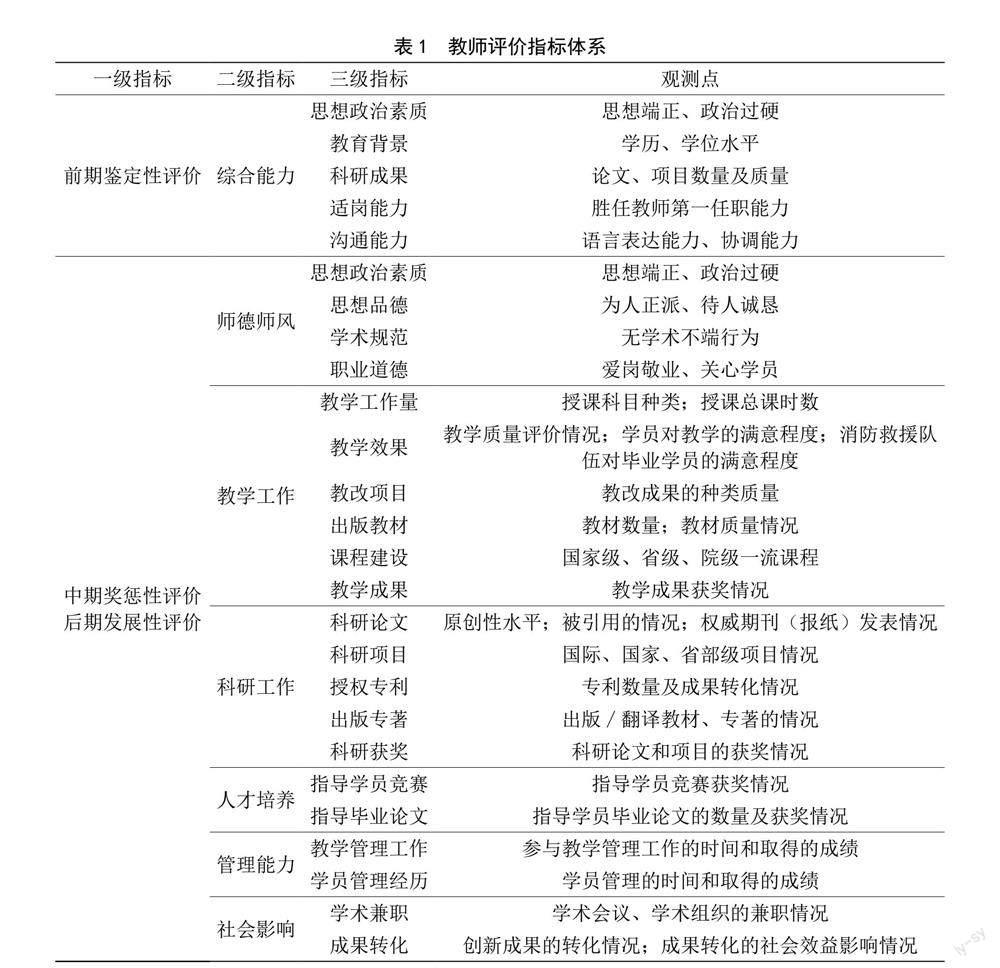

基于此,构建全周期教师评价层次结构模型,将教师入职前的前期鉴定性评价、入职后的中期奖惩性评价和后期发展性评价三个周期设为一级指标。前期鉴定性评价以综合能力为二级指标,中期奖惩性评价和后期发展性评价分别以师德师风、教学工作、科研工作、人才培养、管理能力和社会影响等六个方面为二级指标,各二级指标又被分解为相应的三级指标,具体如表1所示。

根据教师评价指标体系,结合消防工程系教师以教学科研并重型教师为主的实际,针对入职后教师惩罚性评价和发展性评价的特点,制定消防工程系教师综合评价指标体系。

1.3 改革学员评价体系,以人才培养为根本目标

根据《总体方案》,应促进学员各方面充分有效发展,不断完善学员综合素质评价体系,对学员思想品德、身体素质、身心健康等各方面作出合理评价[11]。

1.3.1 树立正确的发展观念

在个人理念方面,坚持优先提升品德素养,再提升自身能力的发展理念不动摇。在整体实施策略上,对原有评价体系进行改良和创新,专注于培养学员家国情怀,加强自身认识,坚定理想信念,学习先辈不怕艰苦,勇于奋斗的品质。

1.3.2 完善德育评价体系

结合每个学员在不同领域的优势,制定科学的培养方案,引导学员增强道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,牢记初心和使命,矢志不移地相信党。在评价方式上,有效利用信息化技术,对学员的日常行为表现进行综合评估,将其作为学员综合素质评价的重要环节。

1.3.3 强化体育评价

结合消防救援队伍的特殊要求,强化体能技能测试,除了将达到国家优秀消防员标准这一要求作为教学考核的重要内容外,探索高等教育所有阶段需要开设的体育课程。

1.3.4 改进美育评价

通过设置艺术课程提高学员人文修养,设置平时成绩与最终考核的合理比重。

1.3.5 加强劳动教育评价

提高学员劳动教育目标的针对性,培养学员正确的劳动价值观,使学员热爱劳动并真正尊重劳

动;适当组织开展社会实践课程,加强学员对劳动的深刻理解,对学员的社会实践轨迹进行记录、考查,将结果存入学员档案。

1.3.6 严格制定学业标准

对学员评价提出更高的要求,加强学员毕业质量,制定合理的考核方案,综合评价学员学习效果,采用过程性考核与结果性考核相结合的方式,将课堂与期末考核联系起来,提升学员参与课堂的积极性。对学员的毕业论文(毕业设计)进行抽样盲审,制定合理的评定标准,对论文(设计)质量严格把关,打击各种学术不端行为。对于实习(实训)课程,需制定可行的实施方案,完善该类课程的考核办法,保证实习(实训)达到较好的效果。

基于此,构建学员评价指标体系。该体系分为五个层面,分别是目标层、素质层、指标层、观测层和依据层[12]。其中,目标层是以培养品德、智力、体育、美术、劳动五个大方面全面进步的学员为教育核心;素质层则根据目标层进一步细分,实现全方位、多层次分析学员需具备的能力与素质,包括思想品德素质、专业技能素质、身体运动素质、艺术修养素质、行动劳动素质等方面;指标层是用来反映素质层的具体内容,由各准则下的具体指标体现;观测层是对每个评价指标的主要观测点;依据层是针对国务院、教育部印发的教育评价以及学员教育教学相关法律法规。学员评价体系建构框架如表2所示。

以上对学员评价体系的构建设想是基于现代教育体系与现代评价体系的构建理念,综合现有的实际情况所进行的尝试性设想,对设想的进一步验证还需要结合实际情况来完成。完善体系还需要根据专家及学院的指导意见进行优化改革,对学员评价的指标细分还需要更多的数据支撑才能实现,在合理科学严谨的基础上,划分各级评价指标的权重,进一步完善学员评价体系。

2 结论

教育评价改革是整个教育改革内容的重点,通过创新评价方式与方法,实现对教师、学员全过程和学员德智体美劳全要素的综合评价。教育评价改革的目的是对现有体系不合理、不健全、不科学的地方进行修正完善,从根本上解决教育评价“指挥棒”问题,是全面激发教育评价体系发展生机活力的关键一步。本文重新构建了学院—教师—学员三维评价体系,学院评价从立德树人、全面育人、人才培养三个层面开展;教师全周期评价体系包含7个二级指标和26个三级指标;学员评价指标体系包含五个层面共11个二级指标和27个三级指标,研究结果可为高等教育教学评价提供理论依据。

3 参考文献

[1] 中共中央 国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方

案》[A/OL].(2020-10-13)[2022-10-24].http://www.

gov.cn/zhengce/2020-10/13/content_5551032.htm.

[2] 构建符合中国实际、具有世界水平的教育评价体系:教

育部负责人就《深化新时代教育评价改革总体方案》答

记者问[J].新教育,2021(1):15-19.

[3] 石中英.回归教育本体:当前我国教育评价体系改革刍

议[J].教育研究,2020,41(9):4-15.

[4] 崔保师.破除“五唯”筑牢新时代教育价值观[EB/OL].

(2020-10-20)[2022-10-24].http://www.moe.gov.cn/j

yb_xwfb/xw_zt/moe_357/jyzt_2020n/2020_zt21/zhuan

jiawenzhang/202010/t20201020_495736.html.

[5] 習近平:坚持中国特色社会主义教育发展道路 培养德

智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人[EB/OL].

(2018-09-10)[2022-10-24].https://www.chinacourt.

org/article/detail/2018/09/id/3491464.shtml.

[6] 张志坤.回归以人为本 落实“五育”并举:论新时代教

育评价改革的价值取向与实践导向[J].北京教育(普教

版),2020(12):5-8.

[7] 李建民.破除功利化 让教育回归育人本位[N].光明日

报,2019-12-10(13).

[8] 檀慧玲,王玥.贯彻落实《深化新时代教育评价改革总

体方案》的几个关键问题[J].中国考试,2021(8):14-20.

[9] 马陆亭,王小梅,刘复兴,等.深化新时代教育评价改

革研究(笔谈)[J].中国高教研究,2020(11):1-6.

[10] 王道俊,王汉澜.教育学[M].北京:人民教育出版社,

1999.

[11] 范德成,汪滨琳.高校教师教书育人评价指标体系研究

[J].黑龙江高教研究,2003(1):96-97.

[12] 张乐乐,陈恩伦.新时代高校大学生评价体系建构:

理念、原则、要素与框架[J].现代教育管理,2021(7):

89-96.