关节镜下加压螺钉内固定踝关节融合治疗重度踝关节炎患者的效果

赵学航,韩秀丰, 李学阳,刘锐

踝关节炎(ankle osteoarthritis,AOA)属临床常见病症,人群发病率高达10%左右,主要以负重后步态异常、疼痛等为主要表现,随疾病进展,可引发活动受限,严重影响患者身体健康[1-3]。目前,临床针对重度AOA患者主要通过外科手术方式治疗,如开放性踝关节融合(arthroscopic ankle arthrodesis,AAA)等,可有效终止病变,恢复关节稳定性,改善踝关节功能,但该术式手术切口长,损伤大,易引发神经损伤等并发症[4]。近年来,关节镜下加压螺钉内固定踝关节融合(arthroscopic ankle arthrodesis,AAA)凭借其切口短、并发症少等优点,现已逐步应用于临床治疗当中。有研究[5]表明,应用该术式治疗AOA患者,亦可达到传统手术治疗效果。另有研究[6]指出,骨融合效果与机体成骨细胞及破骨细胞平衡状态有重要关联。但应用AAA治疗重度AOA患者对机体骨代谢指标影响如何,临床鲜有报道。为此,本研究选取我院72例重度AOA患者,旨在从手术指标、骨代谢指标等层面探究该术式应用价值。

1 资料与方法

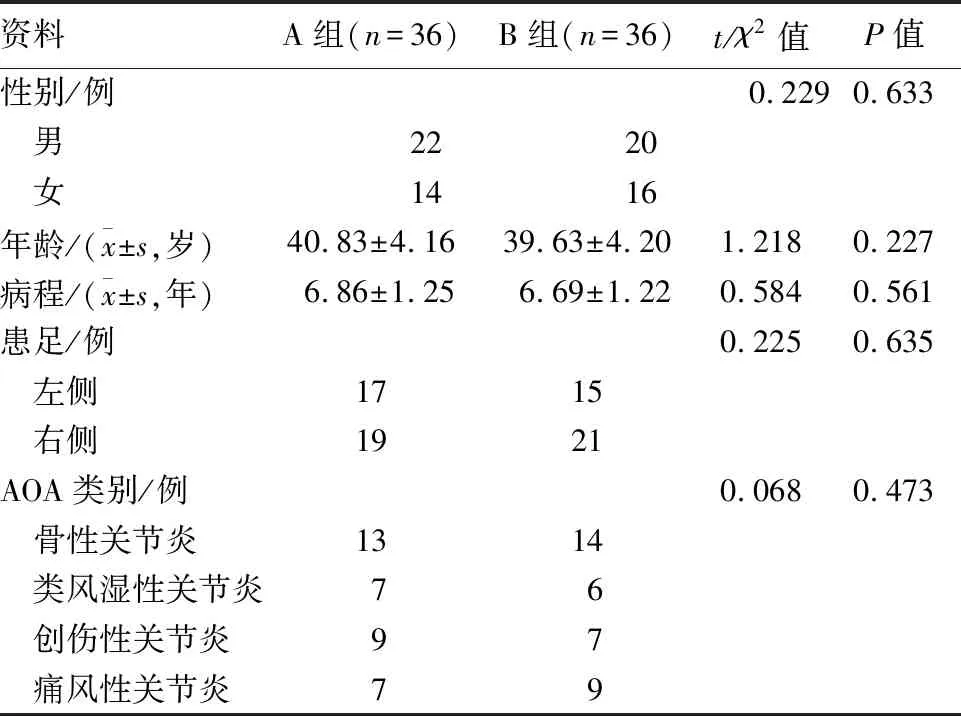

1.1 一般资料 经医学伦理委员会批准,选取我院72例重度AOA患者(2020年6月—2022年6月),按随机数字表法分成A组(n=36)和B组(n=36)。2组一般资料均衡可比(P>0.05)。见表1。纳入标准:均经X线、MRI等检查证实为单侧重度AOA;邻近关节无骨性强直;关节面可见软骨破坏;签署知情同意书;Kellgren-Lawrence严重程度评级Ⅲ级;凝血功能正常;踝部畸形;关节间隙狭窄。排除标准:关节软组织及间隙感染;严重恶性肿瘤;哺乳期及妊娠期女性;依从性差;严重器质性病症;既往手术治疗史。

表1 2组一般资料比较

1.2 方法 2组手术由同一手术者主刀完成。

1.2.1 B组 接受开放性踝关节融合治疗:全麻,仰卧位,外侧切口入路,自膝关节上缘上止血带,于外踝中心上缘5 cm位置作手术切口,沿足外侧朝前延伸至第四跖骨底,沿腓骨朝下延伸10 cm,剥离骨膜,腓骨于外踝上缘5 cm位置切断后掀向远端,显露踝关节,清除部分软骨下骨、死骨、碎裂软骨、纤维肉芽组织,保持足处0 °背曲,5°~10°外旋,0°~5°外翻,撑开踝关节,距骨及胫骨对合后实施C臂机透视,对合满意后经皮自胫骨远端前、后侧分别植入导针至距骨体后、前侧,再沿导针打入4.5 mm空加压螺钉,固定胫距关节面,取适宜加压钢板,置于胫骨距骨外侧面,螺钉固定,融合部填塞自体髂骨,实施C臂机透视,患肢力线满意则置管引流,关闭创口,石膏固定。

1.2.2 A组 接受AAA治疗:全麻,仰卧位,自膝关节上缘上止血带,分别于腓骨尖近侧2.5 cm位置第3肌腱外侧(腓骨)及内踝尖近侧1.5 cm位置胫前肌腱内侧作0.8 cm手术切口,置入Smith+Nephew Dyonics 4.0 mm 30 °关节镜系统,评估关节内病变情况,刨刀清理滑膜,取踝关节跖屈位,磨除胫骨穹窿、骨赘、距骨、关节软骨(内外踝穴处)及软骨下缘2~3 mm骨质,骨面渗血后,手法纠正踝关节(外旋0°~5°,外翻0°,背伸0°),分别于胫距关节及内外踝穴填塞自体骨,经皮自腓骨远端至距骨处以克氏针(2枚)临时固定,实施C臂机透视,对合满意后测深,并沿导针植入6.5 mm无头全螺纹加压螺钉(2枚)加压固定,关闭创口,石膏固定。2组术后均依照患者具体情况予以抗凝、抗感染、止痛等治疗,待骨痂形成,则去除石膏。

1.3 观察指标 (1)2组手术指标(手术耗时、关节融合时间、术中失血量、住院耗时)。(2)2组术前、术后1、3个月踝关节Kofoed评分[7]及视觉模拟评分法(VAS)评分[8]。Kofoed评分共100分,分值越低,踝关节功能恢复越差;VAS共10分,分值越低,疼痛感越轻。(3)2组术前、术后1、3个月骨代谢水平[钙素N端中分子片段(NMID)、1型前胶原氨基末端前肽(P1NP)、骨特异碱性磷酸酶(BSAP)],取静脉血4 mL,3 000r/min离心10 min(r=10 cm),取血清,酶联免疫法测定。(4)2组术前、术后1、3 d创伤应激水平[白细胞介素-6(IL-6)、去甲肾上腺素(NE)、C反应蛋白(CRP)],酶联免疫法测定。(5)2组术后神经损伤、畸形愈合、创口感染等并发症发生率。(6)2组关节融合率。判定标准如下:行X线片检查,示融合节段存在连续性骨小梁通过。

2 结果

2.1 2组手术指标比较 A组手术耗时、关节融合时间及住院耗时短于B组,术中失血量低于B组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 2组手术指标比较

2.2 2组 VAS和Kofoed评分比较 术后1个月和3个月,2组VAS评分均低于术前,Kofoed评分均高于术前,且A组VAS评分高于B组,Kofoed评分低于B组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 2组VAS和Kofoed评分比较分)

2.3 2组骨代谢指标比较 术后1个月和3个月,2组血清P1NP水平均低于术前,血清NMID和BSAP水平均高于术前,且A组血清P1NP水平低于B组,血清NMID和BSAP水平高于B组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 2组骨代谢指标比较

2.4 2组创伤应激指标比较 术后1 d和3 d, 2组血清IL-6、NE、CRP水平均高于术前,但A组低于B组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表5。

表5 2组创伤应激指标比较

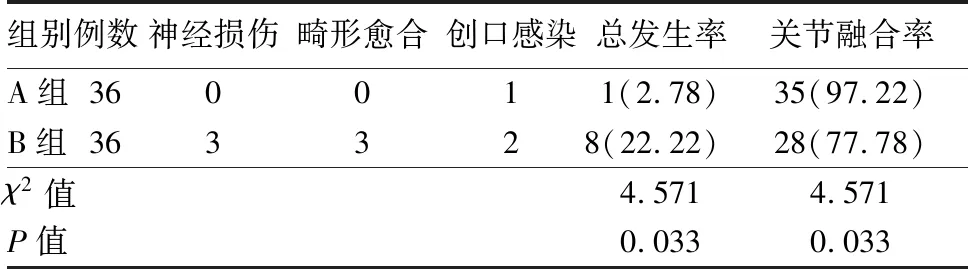

2.5 2组并发症发生率和关节融合率比较 A组并发症总发生率为2.78%,低于B组的22.22%,关节融合率为97.22%,高于B组的77.78%,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表6。

表6 2组并发症发生率和关节融合率比较

3 讨论

AOA是临床常见且多发骨科病症,包括类风湿关节炎、痛风性关节炎、骨性关节炎等,若治疗不及时,可发展为重度AOA,致使广泛性关节软骨损伤、滑膜增生、软骨破坏,表现为活动受限,并伴剧烈疼痛,严重影响患者生活质量[9-11]。

开放性踝关节融合是临床治疗重度AOA患者常用术式,可有效帮助踝关节获得良好稳定性,促进患肢功能恢复,缓解症状,但手术切口长,术中需广泛剥离骨膜,并进行软组织解剖,易损伤局部结构及血运,术中失血量多,并发症发生率高,不利于患者预后。本研究数据显示,A组手术耗时、关节融合时间及住院耗时较B组短,术中失血量较B组低,术后VAS评分较B组低,Kofoed评分较B组高,关节融合率较B组高。可见,应用AAA治疗重度AOA患者对减轻患者疼痛感、优化手术指标、改善踝关节功能、促进骨融合方面更具优势。分析原因可能为,该术式手术切口短,且采用前外侧和前内侧踝关节入路,此区血管少,对局部血运影响小,继而能有效减少术中出血;在关节镜辅助下完成手术,术野清晰,更有助于提升手术精细度,节约手术耗时,并有利于彻底清理关节软骨面及部分骨质、游离骨赘,有效减轻患者术后因骨质撞击、软骨缺损等造成的疼痛感,为患者术后早期负重提供优良条件。本研究数据还显示,A组并发症总发生率(2.78%)较B组(22.22%)低。可见,应用AAA治疗重度AOA患者更有助于减少并发症。可能原因为,该术式无需广泛剥离骨膜及软组织解剖,对周围血运及结构具有良好保护,且手术切口短,有效减少切口与致病菌接触可能性。

研究[12]指出,骨融合属骨重建过程,而骨代谢产物在这一过程发挥重要作用,P1NP、NMID、BSAP属骨转化标志物,其中血清P1NP表达可反映破骨细胞活性,而BSAP、NMID表达可反映成骨细胞及骨形成活性,与机体成骨能力呈正相关。另外,手术创伤及AOA均可造成机体处于代谢紊乱状态[13]。血清NE水平升高为机体非正常代谢表现,与手术创伤、疼痛刺激、出血等关联密切;而IL-6、CRP表达与机体组织受损程度密切关联[14-16]。本研究结果显示,术后A组血清P1NP、IL-6、NE、CRP水平较B组低,NMID、BSAP水平较B组高。表明应用AAA治疗重度AOA患者更有助于促进骨融合,且对机体创伤应激反应影响更小。这可能与该术式切口短,对组织剥离范围小,能避免大面积剥离骨膜,减少皮瓣坏死,减轻局部血运破坏,降低不必要损伤有关,继而为术后骨融合提供优良条件。但本研究随访时间较短,远期的疗效仍有待进一步明确。

综上所述,与开放性踝关节融合治疗相比,应用AAA治疗重度AOA患者可减轻疼痛感、优化手术指标、促进骨融合、改善踝关节功能,且对机体创伤应激反应影响更小。