基于扎根理论的民族博物馆旅游体验研究※

——以广西民族博物馆为例

孙传明 高佳兴 许 姣

(华中师范大学,湖北 武汉 430079)

博物馆是一个国家或地区历史、文化、经济、科技的重要集成,同时也是集中展示地方特色和民族文化的窗口[1]。随着近年来文化与旅游的深度融合,博物馆以其丰富的文化获得感和旅游体验感,逐渐引起广大旅游者的青睐,同时依托博物馆衍生的跨界联名、业态融合、数字云端产品也深受消费群体热捧。据国家统计局公布数据显示,2019年末我国各地区博物馆数量共有5 132所,全年累计接待人数为11.47亿人次(1)因受新冠疫情影响,2020及2021年博物馆参观接待人数有所回落,故用2019年末数据佐证。。可见在文旅融合背景下,博物馆旅游逐渐成为促进文化旅游产业发展的重要方面。

不同类型的博物馆旅游所蕴含的现实意义不同,作为收藏、保护、研究、陈列具有民族特色物品的民族博物馆无疑是了解民族文化,加强文化交流与传播的重要窗口。吴泽霖认为民族博物馆具有传译文化、教育民众、实现民族团结的现实考虑,在从作为小集群的“民族”逐步团结为“中华民族”这一共同认知意识成型的过程中,承担着促进并揭示其内在的“团结之力”的作用[2]。因而推动民族博物馆旅游,能让旅游者在参观过程中了解民族文化的嬗变及意蕴,增进对各民族文化的感知、获得与认可,有利于深化各民族群众对“石榴籽精神”的认识,从文化认同角度为铸牢中华民族共同体意识夯下坚实基础。

旅游者是民族博物馆发展的源头活水,游览后形成的旅游体验是影响其持续旅游意愿的重要方面,因此,如何提升旅游者的旅游体验是促进民族博物馆高质量发展的关键问题。基于相关评论研究其游览场馆后产生的旅游体验,有助于从旅游者角度思考促进民族博物馆发展的有效路径,为建设世界博物馆强国目标的实现提供有益思路。广西作为我国少数民族人口最多的自治区,拥有广西民族博物馆、广西壮族自治区博物馆等多所展示特色民族文化的专业场馆。其中广西民族博物馆既是国家一级博物馆,也是民族博物馆中的4A级景区,研究广西民族博物馆旅游者的旅游体验具有典型代表性。因此,本研究以广西民族博物馆为例,着重探索民族博物馆旅游点评内容蕴含的深层次机理,为优化受众参观体验提供参考,期冀可以促进馆方与旅游者之间的良性互动,从而提升民族博物馆的旅游吸引力。

1 研究评述

通过梳理国内外相关研究发现,当前对博物馆旅游者的研究主要集中在旅游者行为特征、旅游期望、旅游动机、体验满意度等方面,所用理论主要为服务设计理论、旅游认知理论、手段目的链理论以及供给需求理论等。

在旅游者行为特征方面,Volker通过比较德国博物馆旅游者与非旅游者的地理与社会经济特征,指出旅游者的心理及行为特征会依照博物馆类型的不同而产生变化,其行为并非完全由年龄、性别、收入水平与受教育程度所决定[3]。在旅游期望与动机方面,成汝霞等以人民日报新媒体中心推出的时光博物馆为例,利用微博用户对该现象级创新型博物馆活动的评论数据,探究时光博物馆游客旅游动机的相关影响因素及生成路径[4]。对旅游者体验满意度的研究,主要集中在满意度测量、影响因素探讨两方面,所用方法多为问卷测量、文本分析、IPA法与ASEB栅格分析法等。在满意度测量方面,李永乐等以中国漕运博物馆为例,通过对旅游者进行深度访谈并对评论文本进行挖掘,揭示了博物馆游客感知属性意义上升为个人价值意义的过程,提出促进旅游者满意度的建议[5]。

通过国内外文献梳理可知,当前研究主要有如下不足:(1)当前有关博物馆的研究中,较少以民族博物馆为对象进行分析,也缺乏对博物馆旅游体验内在机理的探索性研究;(2)有关博物馆旅游者的研究,主要集中在对旅游者行为特征、影响旅游者参观的因素等方面,而对旅游者旅游体验的研究一方面相对欠缺,同时内容也集中在对旅游者的满意度或者是影响满意度的因素探讨,而较少注重对旅游者参观全过程感知体验的把握;(3)在研究方法上,对旅游者体验的研究多使用问卷、满意度指标评价的方式,在少量运用网络文本对旅游体验进行分析的研究中,也多是对旅游体验进行描述性词频或情感分析,较少能由表及里揭示影响旅游体验的内在机理。因此,本研究通过获取旅游者在携程网、美团网与大众点评网对广西民族博物馆发表的真实评论数据,运用扎根理论的质性研究方法,来探究旅游者旅游体验的影响因素,进而构建民族博物馆旅游体验的理论模型,并在此基础上提出有关促进民族博物馆旅游发展的建议。

2 研究设计

相较于设定了题项范畴的问卷测量、指标评价,旅游评论则是基于旅游者的内心感受,具有思维多元、发散且真实的特点,更能反映旅游者真正的旅游体验。针对评论文本的特征,本文采用扎根理论对点评文本进行分析。扎根理论强调从系统收集的、以经验事实作为依据的资料中提炼理论。即是在系统性收集资料的基础上,对资料进行编码、归类和综合,寻找反映本质的核心概念,然后通过概念间的联系自下而上地建构理论。

2.1 数据收集与处理

2.1.1 数据收集

通过详细比较当前美团网、大众点评、马蜂窝、口碑网、去哪儿等旅游门户或点评网站中对广西民族博物馆的评论概况,同时也考虑到评论内容反馈的全面性、翔实性与代表性,最终选取美团网、携程网与大众点评网三家平台作为样本数据收集的来源。而后运用Python 3.9爬虫工具,爬取上述平台中旅游者对广西民族博物馆的文本评论,数据爬取的时间跨度为2018年1月1日至2022年1月1日,总共收集3 001条评论文本。

2.1.2 数据清洗

在清洗过程中,按照清洗标准明晰化和清洗比例协调化原则来降低信息反馈失真并提升信息反馈的有效性。在征求有关专家意见的基础上拟定数据清洗标准,具体包括四个方面:(1)明显为了凑字数而发表的评论,以及与博物馆游览主题不符合的评论;(2)简单复制粘贴网络上对广西民族博物馆介绍的评论;(3)仅仅对游览体验进行评价而无表述文字的评论;(4)纯粹的语气词评价而不详细阐述的评论。在确定清洗标准后,研究者对每条数据均按标准进行逐条筛查,剔除不符合要求的样本数据。其次,清洗比例协调化主要是在保证信息内容质量的基础上,力求避免使清洗后数据比例同清洗前数据比例产生较大幅度的偏离,尽可能还原数据渠道来源的多样性,从而减少因数据清洗前后浮动过大而可能引发的信息反馈偏误。最终从3 001条评论中筛选出1 283条有效评论,共计约7万字。此外研究还对清洗后的每条数据进行编号并按平台来源予以存储,便于后续检索及编码。数据清洗情况见表1。

表1 样本数据清洗情况

2.2 程序化扎根编码过程

程序化扎根理论法旨在通过探索性分析来产生解释某一研究现象,主要步骤包括开放式编码(Open Coding)、主轴编码(Axial Coding)、选择式编码(Selective Coding)以及理论饱和度检验。分析民族博物馆旅游体验即按照此四个步骤,同时使用NVivo11质性分析软件作为辅助工具进行归纳,以便得出民族博物馆旅游体验形成的理论模型。同时,为提升研究模型信度,由两位研究者对评论材料进行独立编码,而后利用质性工具对二者的编码结果进行对比。结果显示,二者一致性检验的系数高于0.8。对编码结果中不一致的内容,采取与相关专家沟通的方式反复斟酌,直至所有研究人员的意见达成一致。

2.2.1 开放式编码

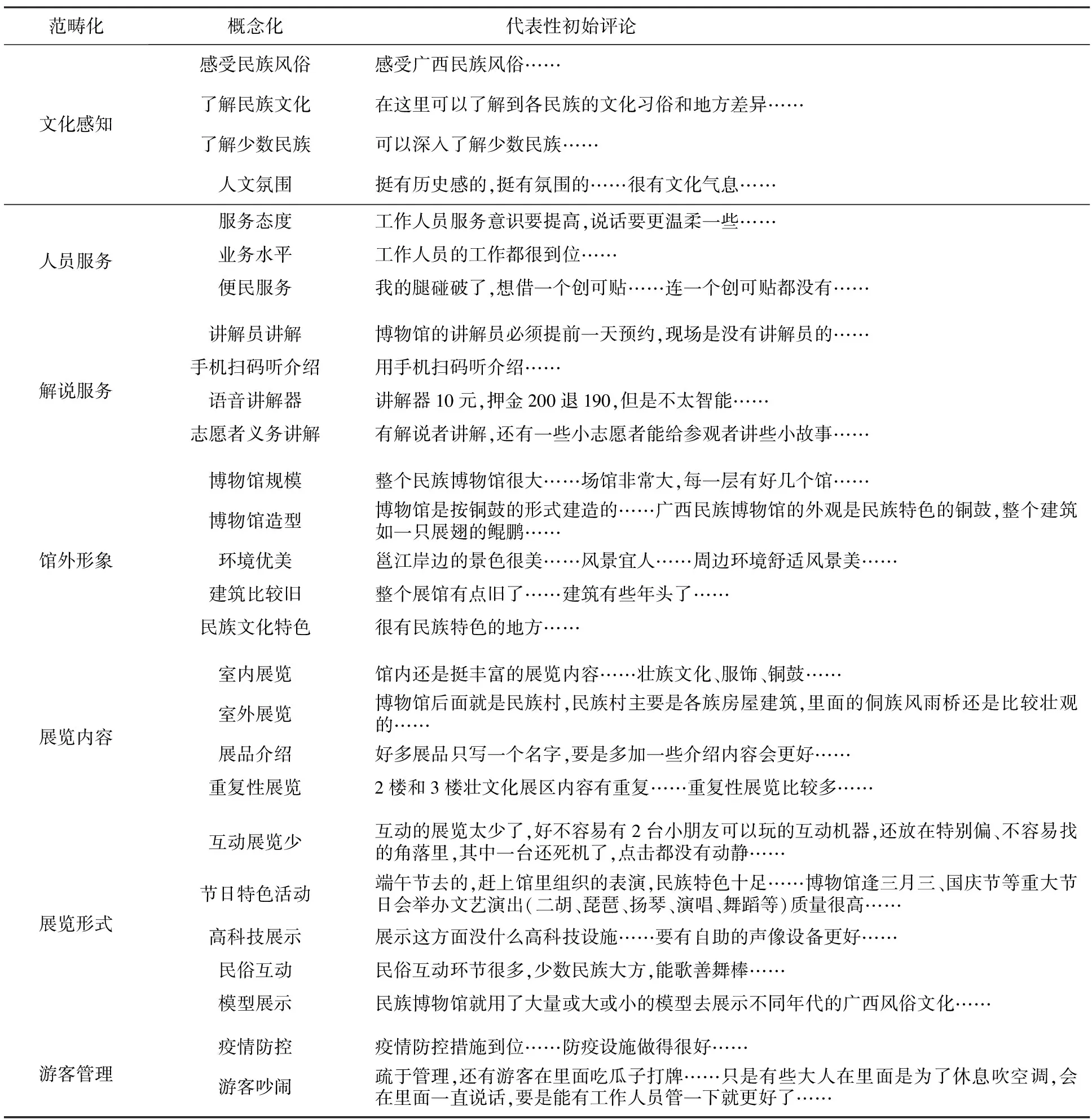

开放式编码是将所收集到的原始文本数据作为分析依据,通过围绕扎根研究的主题与目的,逐字逐句对文本中能反映理论意义的短语、句子、事件等进行概念化归纳,以便准确得出描述原始资料内涵的初始范畴。在编码过程中,既需要摒弃个人主观价值判断的影响,也不受已有概念的束缚,从而以开放、客观的态度对原始文本数据进行编码分析。按照上述编码要求,对广西民族博物馆旅游评论文本进行分析、提炼、整合,从中归纳出56个概念与16个初始范畴,每个概念与范畴都有代表性的评论语句对现象进行定义。具体过程如表2所示,另由于篇幅限制,仅列出部分代表性初始语句。

表2 民族博物馆旅游体验的部分开放式编码过程

2.2.2 主轴编码

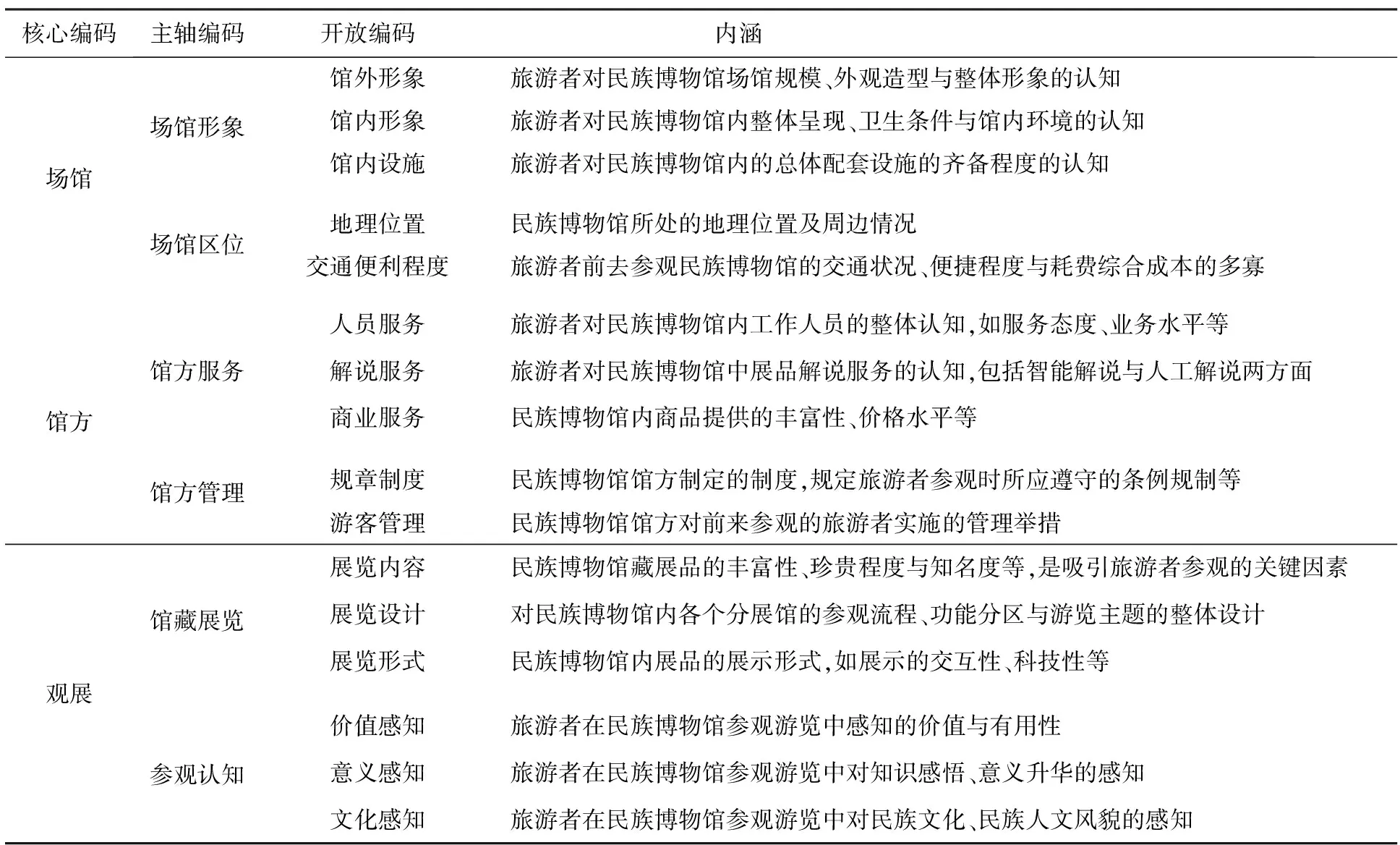

主轴编码是在开放式编码得出的概念、范畴的基础上,进一步挖掘初始范畴间的深层次联系,通过类属界定与划分,从而整合归纳出更高层次、更具代表性与抽象化的主范畴。通过对上述得出的56个概念与16个初始范畴进行分析,总结出初始范畴间的关联,并将之归类。例如,将“展览设计”“展览形式”“展览内容”三个初始范畴,归结为“馆藏展览”主范畴。最终提炼出场馆形象、场馆区位、馆方服务、馆方管理、馆藏展览与参观认知六大主范畴。具体类属划分与内涵释义见表3。

表3 民族博物馆旅游体验的主轴及核心编码结果

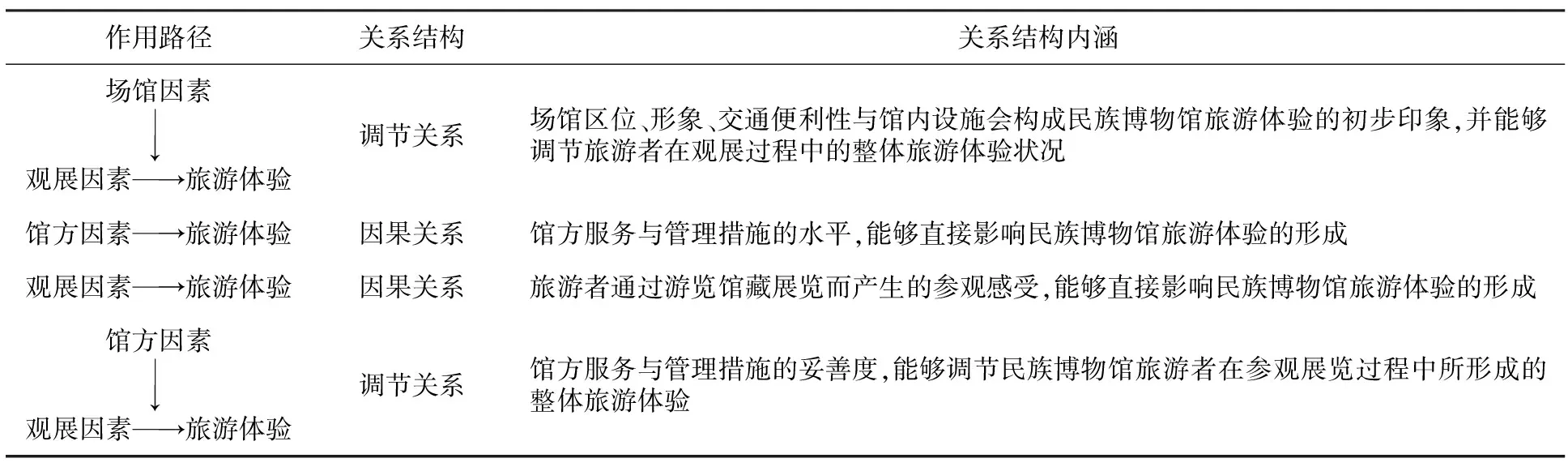

2.2.3 选择式编码

选择式编码又称核心编码,是在主轴编码的基础上,对已产生的主范畴进行系统性分析,从中挖掘提炼出反映主范畴间关联的核心范畴,并分析核心范畴与主范畴的逻辑关系,为构建理论模型提供框架依据。通过对前两次编码产生的16个初始范畴与6个主范畴进行反复归纳,最终确定本研究的核心范畴为场馆因素、馆方因素与观展因素。即民族博物馆旅游体验主要是由场馆因素(场馆形象、场馆区位)、馆方因素(馆方服务、馆方管理)及观展因素(馆藏展览、参观认知)构成。具体作用路径见表4。

表4 选择式编码产生的具体作用路径

2.2.4 理论饱和度检验

为保证扎根结果的可靠性及构建旅游体验提升模型的效度,需对三次编码产生的概念范畴进行理论饱和度检验。研究在编码之初,按平台类型随机分别预留1/4的评论文本作为理论饱和检验的数据集。随后,对检验数据集重新按扎根研究要求逐级编码,以检验理论的饱和度。结果显示,对检验数据集的再次编码未能挖掘出新的概念与范畴,所有范畴都可纳入初次编码的结果中,满足扎根研究的理论饱和原则。因此,可认定研究构建的民族博物馆旅游体验理论模型已达到饱和。

3 模型构建与意义阐释

本部分主要根据三级编码所得的范畴,来构建民族博物馆旅游体验提升的理论模型,并对模型的概念及相互间的关系进行阐释,以厘清模型的实质意义。具体而言,就是对扎根研究获得概念范畴的内涵、内涵间的关联进行理论阐释,这一释义过程对解释民族博物馆旅游体验来说十分重要。

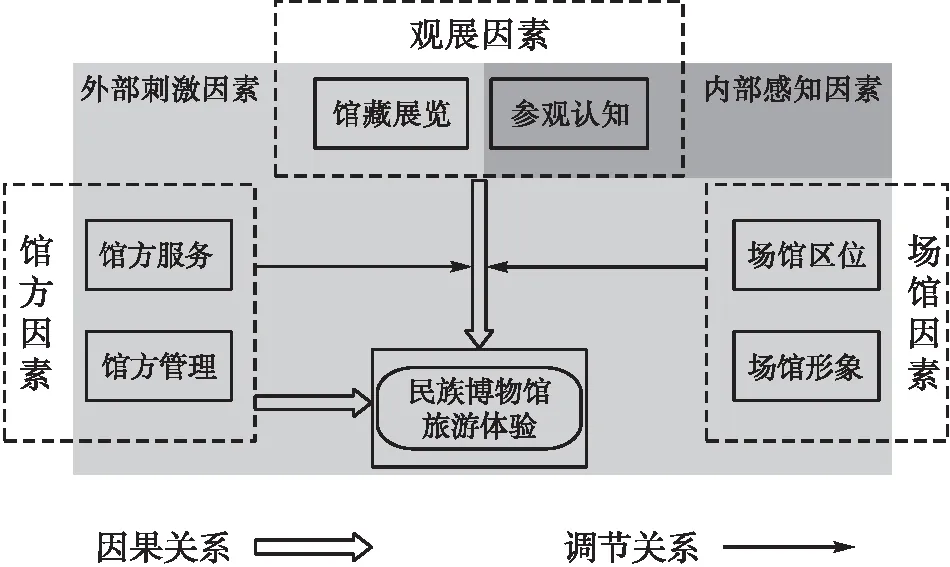

3.1 模型构建

经上可知,民族博物馆旅游体验的良好与否,来源于旅游者对场馆呈现、馆方水平与观展感受的全方位认知,三者综合构成了影响民族博物馆旅游体验的基础。其中,场馆因素强调旅游者对民族博物馆“客体”整体风貌呈现的认知;馆方因素强调旅游者与民族博物馆馆方人员与管理规制的交互,并在交互过程中形成对馆方管理水平的认知;观展因素强调旅游者在参观民族博物馆展览与展品过程中的主观感知,是个体与展品的交互,构成了影响旅游体验的主要方面。研究同时发现,场馆形象、场馆区位、馆方服务、馆方管理、馆藏展览可进一步归纳为影响旅游者旅游体验形成的外部刺激因素,是民族博物馆客体方面相对于旅游者而言的“他者”,而参观认知则是旅游者在民族博物馆展览内容的基础上形成的“自我”认知,属于旅游体验形成的内部感知因素。基于此,构建了民族博物馆旅游体验理论模型,见图1。

图1 民族博物馆旅游体验影响机理模型

3.2 意义阐释

3.2.1 场馆因素

场馆因素包括场馆形象与场馆区位,是旅游者对民族博物馆内外整体呈现的认知。已有研究表明,地域元素在展示设计中的应用对博物馆形象建构具有重要意义,旅游者对场馆区位和外观形象的认知,可以形成其对博物馆旅游的初始体验。对于民族博物馆而言,场馆区位是馆外形象的延伸,馆内设施则是馆内形象的接续,馆内形象与馆外形象的集合构成了旅游者对民族博物馆“客体”整体形象呈现的认知,这也构成旅游体验的重要方面。

旅游者对民族博物馆的地理位置、交通便利程度,以及场馆形象与设施的感知,构成了其对民族博物馆旅游认知的初步印象,并对最终旅游体验的形成产生影响。研究发现:场馆因素对旅游体验形成的作用机理,也是对观展后的整体旅游体验进行调节。典型例句包括:“地理位置似乎有点偏僻,感觉整个展馆有点旧了(馆外形象)……我觉得去的还是挺有意义的(旅游体验)……”“民族博物馆比较不好的一个地方(旅游体验),就是交通真的不太便利,……公共交通的话实在是有点难受……(交通便利程度)”“总体来说还可以吧(旅游体验)……,就是里面电梯、洗手间坏了若干……(馆内设施),感觉不是很好。”

3.2.2 馆方因素

馆方因素包括馆方服务和馆方管理,是旅游者与民族博物馆管理规制、馆方人员及其所提供的服务之间的交互。已有研究认为,旅游者与博物馆之间即时互动产生的服务异质性,会增加旅游者博物馆旅游体验的不确定性。可见,旅游者对馆方服务与管理规定的认知,会对其整体旅游体验产生影响。因此,可以认为馆方因素是构成民族博物馆旅游体验的重要方面。具体作用机理体现在两方面,馆方因素既可以直接影响整体旅游体验的形成,也会调节观展因素对旅游体验的路径机制。

旅游者通过馆方的人员服务、解说服务、商业服务,及其在规章制度与游客管理方面的行为,对民族博物馆管理方形成认知与评价。研究发现,馆方因素对旅游体验的关系结构是因果抑或调节,取决于馆方服务及管理规制中的不和谐因素是否在旅游者可接受的范围内。如果不和谐因素在个体可以容纳的限度,那么馆方因素会对观展后的旅游体验进行调节;倘若不和谐因素超过个体接纳的上限,馆方因素就会直接影响旅游体验的形成。典型例句包括:“内容非常丰富,从外观到每个小馆的设计非常用心(馆藏展览)……美中不足的是博物馆的管理相对松散了一点(管理措施)……,总体还是不错的(旅游体验)。”可见此时馆方因素中的不和谐因子仅是对整体旅游体验进行调节。“十分不满意!(旅游体验)……就是不许进……(管理措施),……我的腿碰破了……连一个创可贴都没有吗?(馆方服务)”此时,馆方因素就成为直接影响旅游体验形成的主要方面。

3.2.3 观展因素

观展因素包括馆藏展览和参观认知,是旅游者在参观民族博物馆展品后形成的主观感受。已有研究指出,旅游者参观博物馆的旅游动机主要是知识获得、增进认知。而民族博物馆作为民族物品收藏、陈列展览、传播民族知识的重要机构,在促进多元民族交流、族群认同等方面意义非凡。因此,可认为旅游者参观民族博物馆的主要动机是参观民族展品、了解民族文化、增进民族认知,而强调个体与展品间交互的观展因素,也构成旅游体验形成的主要方面。

同时,观展因素对旅游体验形成的显著作用机制,也体现在绝大部分的原始评论文本中,集中反映了旅游者参观民族博物馆的动机所在。研究发现,旅游者通过参观民族博物馆的展览内容、展览设计、展览形式,可产生对民族文化、内涵、价值的感知,由此形成对民族博物馆的旅游体验。典型例句包括:“每个展厅的内容都很丰富(馆藏展览),观览的同时学到了很多知识,了解到广西各个少数民族的文化、习俗还有风土人情……(参观认知),是一次很棒的体验(旅游体验)。”“印象最深的一个就是壮族文化馆(馆藏展览)……,对少数民族的风俗习惯有了比较深刻的认识,蚂拐,记住这个词了(参观认知),总之体验超级棒(旅游体验)。”

4 结论与建议

4.1 结论

本文以广西民族博物馆为例,运用扎根理论进行探索性分析,揭示了民族博物馆旅游体验的内在机理与理论模型。研究发现,旅游者的旅游体验来源于个体对场馆呈现、馆方水平与观展感受的综合认知。其中,观展因素是旅游体验形成的主要方面;馆方因素既能直接影响旅游体验,也能调节观展因素对旅游体验的形成机制;场馆因素一方面形成旅游者的初始体验,同时也会调节观展因素对旅游体验形成的作用路径。同普通博物馆相较,民族博物馆旅游者的主要目的在于感受多民族文化习俗风貌及获得民族文化知识,并在展览过程中实现将少数民族的“小传统”纳入到公共性叙事的“大传统”中,形成对中华民族共同体意识这一共同认知图景的自我提升,这既是民族博物馆区别于前者的特色所在,同时也印证了前述民族博物馆承载着促进民族认知与团结的特殊功能的观点。此外,与对博物馆游客体验满意度的研究相比,民族博物馆所展陈的反映少数民族群众生产或生活资料及历史文化特色的展品的民族底蕴、呈现方式与丰富度,才是吸引旅游群体持续参与、提升旅游体验与满意度的主体所在,这与初始文本中几乎每一评论都提到一次或多次“民族”的例证相契合。

4.2 建议

作为各民族历史人文积淀的集中体现,民族博物馆是塑造城市文化内核、丰富消费业态的重要方面。综上分析,围绕塑造民族文化地标,聚焦民族风貌呈现,创新衍生服务业态,丰富数字展览方式,分从场馆、馆方、观展三方面因素及其细分维度,提出提升旅游者民族博物馆旅游体验的建议。

第一,在场馆方面,以配套设施优化夯实旅游基础,以文旅资源集成提升旅游观赏性,以民族形象呈现丰富旅游内涵。首先,需要建设同旅游人次相匹配的公共交通、停车场所,并招商引入配套餐饮、文旅等商业实体以筑牢体验形成之基。其次,融合周边文旅资源,发挥文旅集群优势,提升民族博物馆旅游的可玩性,打造城市民族文化地标集聚区。如广西民族博物馆可同广西民族村、青秀山景区、南宁博物馆等周边文旅资源协同,打造集自然、民俗、文化为一体的体验式民族文化旅游片区。从场馆形象看,需要彰显民族博物馆蕴含的地域及民族性元素,并借助多传播媒介及智能交互形式来阐释场馆的特色,这既有利于旅游者增进对地域民族文化的认知,也能吸引潜在旅游者群体,从而提升民族博物馆的知名度。如广西民族博物馆可重点突出“铜鼓形象”“蚂拐祭祀”等传统民族文化及风俗,以虚拟场景与数字交互的形式动态阐述其发端、沿革与特色。

第二,在馆方方面,以服务标准化降低服务异质性、以民族风貌聚焦凸显场馆形象、以衍生服务创新突出场馆差异化。首先,加强对馆内工作者的专业性培训,增进其服务意识与服务理念,同时也需在规制执行层面适量引入柔性理念,适时维护参观秩序并重视旅游者对场馆规制举措的意见反馈。其次,民族博物馆区别于一般博物馆的核心就在其民族性,可从馆内形象及文创衍生品着手聚焦场馆民族性,这亦是彰显特色而成功“出圈”的抓手。因此,需从细节处凸显场馆的风格所在,如将馆内便民设施改造成地域民族式样,馆员及导览员着民族服饰等。同时,可依托地域民族文化及民俗资源,挖掘塑造特色文化品牌IP,将地域民族元素借助数字技术嵌入文创衍生品,拓展线上与实体文创产品链。如河南博物院发布的数字文创藏品“妇好鸮尊”,售价19.9元,限量10 000份,一秒即宣告售罄。敦煌美术研究院推出“敦煌飞天”和“九色鹿”付款码皮肤,数秒就售罄。再者,也可通过引入智能AI语音导览机器人的方式提升解说服务的科技性与趣味性,依托民族展品联名推动跨界新型业态涌现,同时积极探索同大型文博节目合作的可能,推动民族博物馆展品与场馆发展提质增效。

第三,在观展方面,以虚实互嵌重塑展馆旅游场景,以数实共生丰富展品呈现形态,以线上云端探索数字展览方式。可以重点选择某一个或某几个分展馆,运用XR及裸眼3D LED显示屏等技术将之塑造成民族博物馆数字全景体验的重要场景。如可将广西民族博物馆的壮族文化展厅结合上述技术应用,重现古壮族群体生产生活原貌,重塑旅游场景。其次,对拥有厚重文化底蕴及民俗传说的展品,也可借助数字技术增强其展示的体验性。以铜鼓为例,可以借助虚拟现实影像复原其在古代征战、宴会、乐舞中的应用,增进旅游者的认知及体验。再者,可积极上线“云展览”“云游民族博物馆”等布局当前民族博物馆数字沉浸式旅游的新路径,也可以结合元宇宙时代跨界联合的发展前景开启“元宇宙观展”的新探索。如南京市博物馆运用裸眼3D技术上线的《源·流:99件文物里的南京》,通过提供沉浸式的博物馆奇妙旅取得了较好的展陈效果。