反义词“爱”“恨”的不对称性研究

胡秀眉,邓春琴

(西华师范大学文学院,四川 南充 637009)

“爱”“恨”是汉语中表达情感的一对反义词。据《现代汉语词典(第7 版)》和《汉语大词典》显示,在“爱”表示对人或事物有很深的感情,“恨”表示仇视、怨恨时,“爱”“恨”的使用具有一定的对称性,最典型的用法是用于表示人的情感态度,例如“我爱你”“我恨你”等。但“爱”“恨”在使用上并不总是对称的,由于两个反义词的使用频率和语义范围等并不相等,这样就形成了反义词使用不平衡的现象[1]232-236。例如在询问人们是否经常做某事时,问话方常常会用“爱”字提问,如“你爱打篮球吗?”而对于该提问的回答也是“我爱打篮球”或“我不爱打篮球”,其否定回答通常不会说“我恨打篮球”。基于此,本文从词汇、句法及语义的角度来分析反义词“爱”“恨”的不对称现象及其产生的原因。

一、“爱”“恨”不对称性的表现

(一)词汇层面

1.“爱”“恨”义项上的不对称性

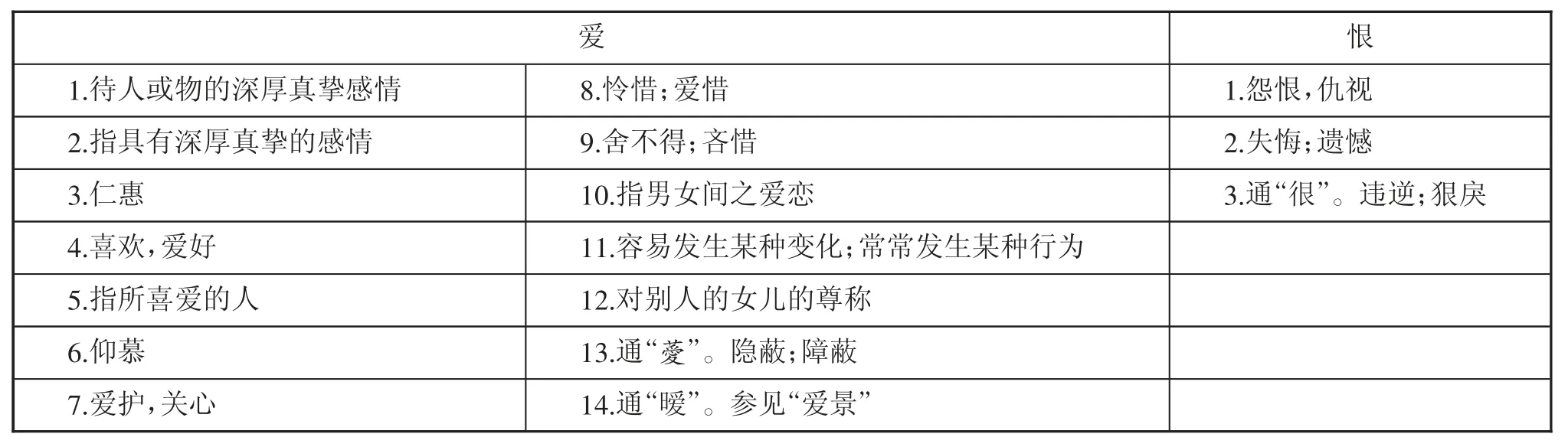

“爱”“恨”是现代汉语常用反义词,但“爱”相对于“恨”来说,其使用的范围和频率更宽泛。本文将考察《汉语大词典》[2]和《现代汉语词典(第7版)》[3]中“爱”“恨”的义项并进行对比。

《汉语大词典》是我国目前为止规模最大的汉语语文工具书,以“古今兼收,源流并重”的编纂原则,收录了古今汉语中常见的词语、熟语、成语、百科词等,集古今汉语词汇之大成,同时也大致反映出汉语词汇的变化发展以及历史脉络。根据《汉语大词典》,本文将“爱”“恨”各个义项列举见表1。

表1 《汉语大词典》“爱”“恨”义项

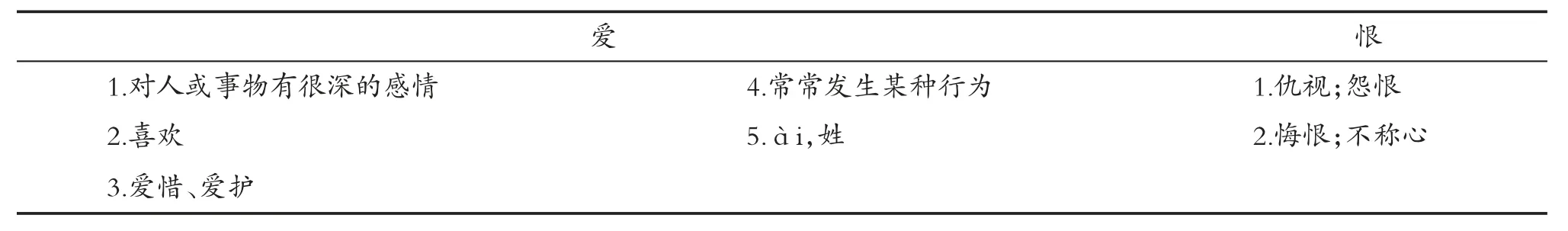

《现代汉语词典(第7 版)》是我国第一部现代汉语规范词典,总结了20 世纪以来国语运动和白话文运动的成果,以词典的形式解决了汉语书面语和口语分离的局面,对现代汉语进行了全面规范,注重普通话词汇系统收词的平衡性与全面性,在编纂宗旨、编纂理念和收词、注音、释义、用例等方面都有所创新,成为描写型词典的样板。

在《现代汉语词典(第7 版)》中,“爱”与“恨”的义项数量也有差距。在此,我们将《现代汉语词典(第7 版)》中“爱”与“恨”的义项列出如表2。

表2 《现代汉语词典(第7 版)》“爱”与“恨”的义项

由表1、表2 中“爱”“恨”义项的对比,我们可以直观地看出“爱”“恨”两词在义项上的不对称性。只有当“爱”取其语义“对人或事物有很深的感情”与“恨”取其语义“仇视;怨恨”时,二者义项对称,而“爱”“恨”的其他义项并无对称性,见例(1)、例(2)。

(1)海是那么的雄壮而美丽,对它,没有怨也没有恨,一样的。(三毛《梦里花落知多少》)

2.“爱”“恨”构词数量的不对称性

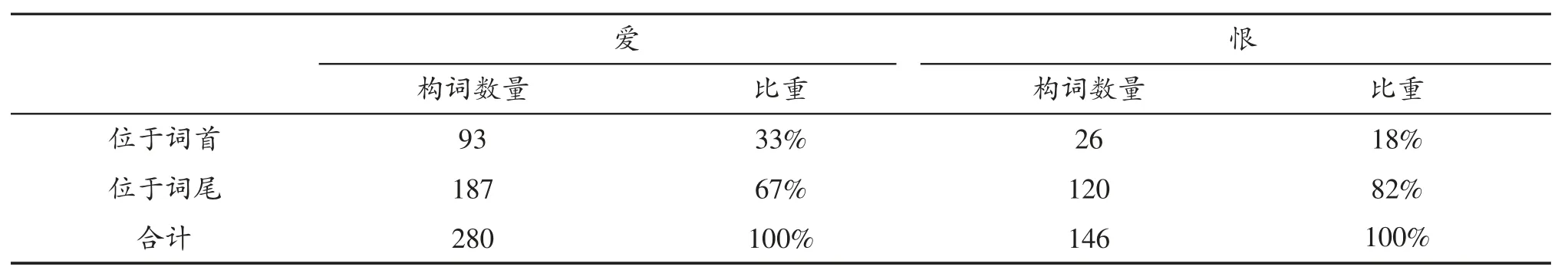

为了考察“爱”“恨”构词数量上的不对称性,我们对《汉语大词典》中“爱”“恨”所构成的双音节词语进行了穷尽式统计,统计结果见表3。

表3 “爱”“恨”在不同位置上的构词数量及比重

由表3 可知,“爱”在《汉语大词典》中的双音节组词共有280 个,其中,“爱”位于词首时,共组词93 个,位于词尾时,共组词187 个;“恨”在《汉语大词典》中的双音节组词共有146 个,其中,“恨”位于词首时共组词26 个,位于词尾时,共组词120 个。从“爱”“恨”的构词总量以及“爱”“恨”构词时的词位来看,二者构词数量不相等,且“爱”的构词数量远大于“恨”的构词数量,即“爱”“恨”在构词数量上存在不对称现象。

3.“爱”“恨”使用频率的不对称性

通过对《现代汉语频率词典》的检索,可以发现“爱”“恨”在使用频率上也存在不对称现象。在《现代汉语频率词典》中,“爱”的词次为619,其使用频率为4 709,其使用度为503[4]2;“恨”的词次为59,其使用频率为449,其使用度为441[4]146。

在BCC 古汉语语料库中,检索到有关“爱”的词条553 006 条;检索到有关“恨”的词条191 635条。在BCC 文学语料库中,检索到有关“爱”的词条95 907 条;检索到有关“恨”的词条9747条。在BCC 报刊语料库中,检索到有关“爱”的词条427609 条;检索到有关“恨”的词条14 266条。检索到的部分有关“爱”“恨”词条见例(3)—例(8)。

(6)我也想用了微笑,代替了这一段言语,向那些愚弄过我的妇人,告个长别,用以泄泄我的一段幽。(郁达夫《归航》)

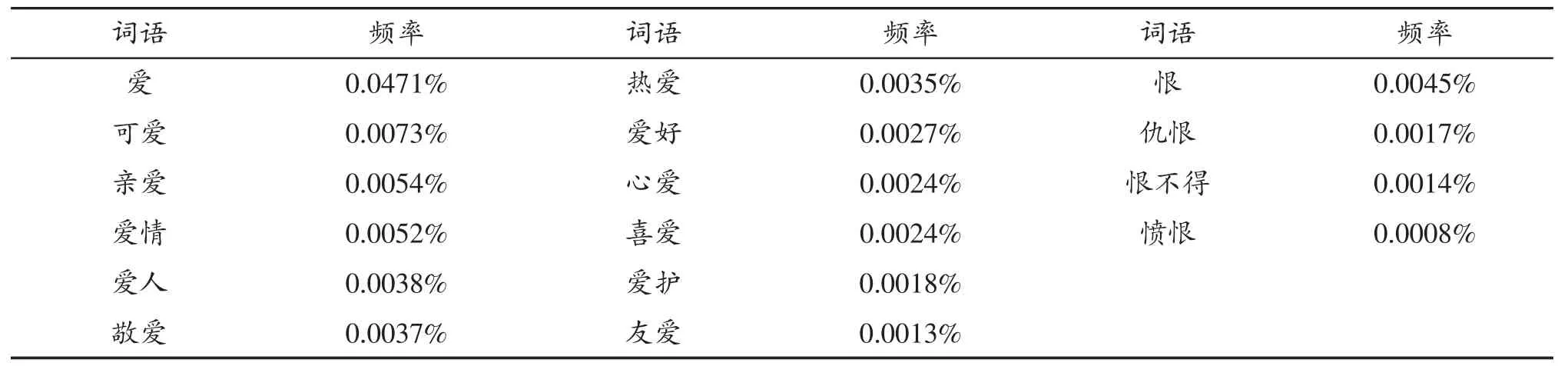

另外,在对汉语常用8000 词的穷尽检索中发现,由“爱”及其所构成的词语共有12 个,分别为:“爱”“可爱”“亲爱”“爱情”“爱人”“敬爱”“热爱”“爱好”“心爱”“喜爱”“爱护”“友爱”;由“恨”及其所构成的词语共有4 个,分别为:“恨”“仇恨”“恨不得”“愤恨”,详见表4。

表4 “爱”“恨”常用词表

可见,“爱”“恨”不论是在古代汉语中还是在现代汉语中,“爱”的使用频率均高于“恨”的使用频率。

4.“爱”“恨”构词顺序的不对称性

“爱”“恨”在构词层面上的不对称性还体现在其构成词的词序上。例如“爱恨”“爱恨交织”“敢爱敢恨”“因爱生恨”等,均是表示情感态度好的方面在前,表示坏的方面在后。沈家煊在其文中提到“乐观假说”,即人总是看重和追求好的一面,摒弃坏的一面。反映在语言的使用中也就是人们倾向于一种更加委婉的表达。运用在构词上也同理,当我们要并举两种以上事物或者现象的时候,我们常常会下意识地区分两者的好坏、大小或重要程度等,并且总是将积极的美好的事物或现象排在前面,将消极的不好的事物或现象排在后面。因此,当“爱”“恨”并举时,常常将“爱”排在前而“恨”排在后。

此外,沈家煊曾将反义词中的“相对词”分为大小类、好坏类、冷热类三类,并指出有标记和无标记的对立主要存在于大小类和好坏类。“爱”“恨”属于“好坏类”,根据“爱”“恨”的意义可知“爱”属于“好”类;“恨”属于“坏类”。“好”类中的词语是属于无标记项的,“坏”类中的词语是属于有标记项的。标记理论认为无标记项的使用频率比有标记的高,至少也一样高。因此,“爱”的使用频率高于“恨”的使用频率。

(二)句法层面

“爱”“恨”作为词单独使用是我们常见的一组反义词。“爱”“恨”在很多地方都能对称使用,比如说两者都可以充当主语、谓语、宾语和定语。

例(9)—例(12)中的“爱”与“恨”是其作主语的典型例子,且当“爱”“恨”作主语时,均为名词词性,常两词对举使用,使句子表达的情感更客观,更直接且更全面。

例(13)、例(14)中的“爱”与“恨”为动词词性,均作谓语,表示的情感强烈,色彩鲜明,直抒胸臆。这是“爱”“恨”最常见的用法。

(17)我觉得我从来不曾对别人有过这么强烈的·爱。(拉法埃洛·乔万尼奥里《斯巴达克斯》)

(18)这当然绝非无因,《铸剑》的确是鲁迅交织着自己半生的、凝聚着自己的全部血泪写成的。(《人民日报》2001 年)

例(15)—例(18)中的“爱”“恨”均做句子中的宾语,为名词词性。“爱”“恨”作宾语与其作主语的情况大致相似,在此不再赘述。

例(19)、例(20)中,单音节词“爱”“恨”充当定语,用来修饰限定其后的名词,分别表示“享受”的范围是在爱当中以及“一件小事”的性质是让人恨的,会使人产生消极的情绪。

“爱”“恨”在作主语、谓语、宾语、定语时的用法基本上是对称的,但是在作状语、补语及一些特殊用法时,却存在不对称性。

1.“爱”“恨”作状语时的不对称性

在现代汉语中,“爱”“恨”通常不单独做状语。当“爱”“恨”做状语时,通常是与其他语素构成双音节或多音节词语后,再整体作为一个句子的状语,见例(21)、例(22)。

(21)我把一切都承担了,承认我毫无顾忌地、不加思考地、地处理了这事。(本哈德·施林克《朗读者》)

在句子中,“恨”可以使用重叠形式作状语,但“爱”无此用法,见例(23)、例(24)。

《汉语大词典》对“恨恨”的释义为:1.抱恨不已;2.愤恨貌。例(23)中的“恨恨”可取“抱恨不已”的释义,表示家霆的困惑之感。例(24)中的“恨恨”取“愤恨貌”之义,表示杨雄仍未消散的余怒。此时,“恨恨”可作状语,但“爱”无此用法,这体现了“爱”“恨”在作状语时的不对称性。

2.“爱”“恨”作补语时的不对称性

单音节“爱”“恨”在通常情况下不单独作补语。但是当“恨”与“不得”搭配时,可作补语。而“爱”无此用法。

《现代汉语词典(第7 版)》将“不得”解释为助词,用在动词、形容词后面,表示不可以或不能够。“恨”与“不得”搭配组成“恨不得”,是词汇化的结果。在《现代汉语词典(第7 版)》中,将“恨不得”归纳为动词,表示急切希望(实现某事);巴不得,即“恨不得”有[+迫切希望]这一义素。例(25)表示被馋得的程度是急切地希望吃到美味佳肴,例(26)表示被烦得的程度是急切希望搬到别处去,“爱”并无此形式的词语,更无法做补语。这体现了“爱”“恨”在作补语时的不对称性。

3.用于祝福、称赞时多只出现“爱”

由例(27)可见,用于祝福、称赞等词语中,多出现“爱”而几乎不出现“恨”。这种语用上的差异实际上反映了人们心底里对积极正面事物的渴望和追求,以及在语言运用上的礼貌原则。

(三)语义演变

1.“爱”的语义演变

“爱菊”和“爱纷奢”中的“爱”均表示“喜好”之义,见例(28)、例(29)。“喜好”较“喜爱”来说,侧重于爱好、嗜好之义,语义程度深。由此,“爱”引申出“喜好”之义。

想要立共叔段为王是出于对他的深厚的感情,停下车去看枫林也是出于对枫林有深厚的感情。例(30)、例(31)两句中的情感已超出简单的喜爱,而是对其有很深且真挚的感情。于是,“爱”在此引申为“对人或事物有深厚真挚的感情”。

例(32)、例(33)两句中的“爱”较“亲爱、喜爱”来说,语义程度更深,引申为表示“男女之间的爱恋”。

例(34)“爱气力”是指要爱惜自己的力气,例(35)“素爱人”是吴广指向来很爱护自己的将士们。由此,“爱”引申为“爱惜、爱护”之义。

例(36)“吾何爱一牛”是说我怎么会舍不得一头牛;例(37)“不爱珍器重宝肥饶之地”是说不吝惜奇珍贵重的器物和肥沃富饶的土地。这里的“爱”由本义引申出“吝惜,舍不得”之义。

例(38)“果子搁着爱坏”表示果子放久了容易腐烂,发生“坏”的变化。再如“这个小女孩很爱哭”中,也表示小女生常常做出哭的这种行为。因此,在现代汉语中,“爱”还被引申为表“容易发生某种变化;常常发生某种行为”。

所以“爱”由“亲爱、喜爱”义先后引申出“喜好”“对人或事物有深厚真挚的感情”“男女之间的爱恋”“爱惜、爱护”“吝惜,舍不得”和“容易发生某种变化;常常发生某种行为”等义。

2.“恨”的语义演变

《说文》:“恨,怨也。从心,艮声。胡艮切。”[5]221即“恨”的本义为“怨恨”。“恨”表“怨恨;仇恨”义,最早出现在战国时期,见例(39)。

后“恨”的词义缩小,引申出词义色彩较轻的“失悔;遗憾”义。

例(40)“臣死不恨”即死也不后悔,例(41)“死者不抱恨而入地”即表示已故之人不要带着遗憾入土。由此,“恨”不再仅表示“怨恨”义,而引申出“失悔;遗憾”义。

在《汉语大词典》中,“恨”还可以借用为“很”,表示“违逆;狠戾”[2]7卷528。《说文》:“很,不听从也。一曰行难也。一曰戾也。”[5]37《汉语大词典》:“很:违逆;不听从。”《国语·吴语》:“今王将很天而伐齐。”韦昭注:“很,违也。”[2]3卷955 但这一用法于今已极少使用。

(43)景公赐晏子邑,晏子辞。田桓子谓晏子曰:“君欢然与子邑,必不以恨君,何也?”(《晏子春秋·杂下二十》)

例(42)的“恨”并不表示“怨恨”,而是“很”的借字,表示“违背”。“是恨秦也”即如果不听从秦的命令,则就是违背秦。“是恨天下也”中的“恨”用法相同。例(43)的“必不受以恨君”即君主授予晏子城邑而晏子却不接受,这是违背君主命令的行为。

从《汉语大词典》和《现代汉语词典(第7版)》所记录的“爱”“恨”义项来看,“爱”在《汉语大词典》中的一些义项经过长期的演变已不再使用,所以《现代汉语词典(第7 版)》并未收录。但“恨”在《汉语大词典》与《现代汉语词典(第7 版)》中的义项变化不大,词义具有稳定性。这也是造成“爱”“恨”在使用中产生不对称性的一个原因。

3.“爱”“恨”语义场的不对称性

在《汉语大词典》与《现代汉语词典(第7版)》中,除姓氏外,“爱”分别有11 个义项和4 个义项,而“恨”分别只有3 个和2 个义项。一个词,有几个义项就可能有几对反义词[6]127。每个义项都有其对应的语义场,只有当“爱”“恨”在表示“对人或事物怀有很深的感情”和“怨恨;仇恨”时,二者处于同一反义义场中,并存在对称性。例如:可爱——可恨;爱妈妈——恨妈妈。

然而,当“爱”“恨”取其他义项时,两者虽处于同一反义义场中,但仍会出现不平衡性。例如当“爱”表示“喜欢;爱好”义时,与“恨”能构成反义的同时,也能与“讨厌”“厌恶”构成反义。例如:我爱吃糖——我讨厌吃糖。此时,便不能简单地用“恨”的几个义项来带入进“爱”的反义词的位置。

“爱”“恨”所处的反义义场为极性反义义场,即在“爱”“恨”之间还有第三种第四种关系的存在。除了位于两端的“爱”“恨”的情感,其中还有“不喜欢、喜欢、讨厌”等中间状态。由于义项的延伸导致反义对应关系的不唯一性,这也是“爱”“恨”语义场不平衡性的体现。

二、“爱”“恨”不对称性产生的原因

经过长期的语义演变,“爱”与“恨”已成为现代汉语中表达“爱恨”义的主导词。但是“爱”与“恨”的使用频率却并不平衡。通常情况下,反义义场中的反义词总是成对出现的,但是由于这两个反义词的使用频率和语义范围等并不相等,这样就形成了反义词使用的不平衡现象。有些词语互为反义词,但是在面对“~不~”这样的使用格式时,所被使用的频率却不一样。如前文所提——当被问到是否喜欢做某事时,发问者常常用“爱不爱干某事”的句式来提问,而不会用“恨不恨”的句式来提问。

(一)外部原因

1.礼貌原则

中国乃礼仪之邦,对事待人都讲求一个“礼”字。于是在说话时,我们尽可能地用大方、得体、委婉的方式去与人交流。在夸赞别人时毫不吝惜赞美的言辞,但是在指出别人的缺点时,却将话语说得很委婉,以达到在公众场合表现得体的目的。因此,表示积极向上意义词语的使用频率会比表达消极意义词语的使用频率高。

2.心理因素

在心理活动、人际交流等方面,人们都会有“趋好”的心理。逢年过节时,我们会相互说祝福的话来表达自己的祝愿;开导别人时,我们也会把话语引向好的方面。“爱”“恨”这一组反义词的语义中,“爱”所蕴含的意义正是带有积极向上色彩的,如“敬爱”“博爱”“爱护”“喜爱”等,在这种情况下,我们通常选择用“爱”而不是“恨”。

3.语言习惯

汉语社会的人们在把某两种或两种以上的事物、现象等并举时,常在观念上把所列举的对象做好坏、大小、重要次要、习用罕见等区分,习惯上便把用来指称好、大、重要、习用一类事物、现象的词语置于并列结构的起首,而把用以称坏、小、次要、罕见一类事物和现象的词语放在次末[7]87-91。再加上词义的概括性、模糊性以及语言使用的经济原则,我们便常常会用“爱”来概括“恨”的含义,表示笼统的喜欢与否等。例如“你爱不爱吃糖?”这里的“爱”便是包含了“爱”和“恨”的笼统意义上的喜欢与否。如果回答“爱吃。”那么这里的“爱”便是具体的,狭义的喜欢。将“爱”和“恨”所表示的情感程度深浅都用“爱”来概括,体现了“爱”“恨”使用的不平衡性。

(二)内部原因

1.词义演变不对称

“爱”“恨”有多个义项,每个义项有其对应的反义词,各个不同义项所对应的不同反义词形成各个语义场,由于词义发展的速度有快慢之分,从而导致了各个语义场发展的不平衡。如“爱”和“恨”有相对称的反义词“可爱—可恨”,但是在“爱”引申为表示“喜欢;爱好”的意义时,“爱”的反义词不再单纯的只是“恨”,还有“讨厌、厌恶、没有兴趣”等。由于“爱”“恨”词义演变的不平衡,导致二词形成的语义场的关系不平衡[8]60-66。

2.自身话语标记的不对称

标记理论是有关一个范畴内部存在某种不对称现象的理论。沈家煊以传统的标记理论为基础将有标记项和无标记项归纳为组合标准、聚合标准、分布标准、频率标准、意义标准和历时标准六类。

组合标准:一个语法范畴中用于用来组合成有标记项的语素数目比无标记项的多,至少也一样多。

聚合标准:聚合成一个无标记范畴的成员比聚合成一个有标记范畴的成员多,至少也一样多。

分布标准:在句法中无标记项可以出现的句法环境比有标记的多,至少也一样多。

频率标准:无标记项的使用频率比有标记的高,至少也一样高。

意义标准:语法中无标记项的意义一般比有标记项的意义宽泛,或者说有标记项的意义包含在无标记项之中。

历时标准:从历时上看,一种语言如果有标记项和无标记项都有标志,总是有标记项的标志先于无标记项的标志出现,晚于无标记项的标志消失[9]32-33。

“爱”“恨”属于“好坏类”词语。根据“爱”“恨”的意义可知“爱”属于“好”类;“恨”属于“坏类”。“好”类中的词语是属于无标记项的,“坏”类中的词语是属于有标记项的。按照沈家煊提出的六条标准可知,“爱”在语言中的使用频率要大于“恨”在语言中的使用频率。

结 语

本文以反义词“爱”“恨”为研究对象,从构词层面、作句法成分层面以及语义层面来分析其不对称性并说明其产生不对称性的原因。“爱”“恨”在词汇层面的不对称性主要体现在义项上的不对称、构词数量上的不对称、使用频率上的不对称以及构词顺序的不对称。在句法成分中的不对称性主要体现在二者与其他语素构成双音节或多音节词时作状语的不对称、作补语时的不对称以及在用作祝福语称赞语中的不对称。即“恨”可以用其重叠形式“恨恨”做状语,而“爱”无此形式;“恨”可用“恨不得”作补语,而“爱”无此用法。“爱”“恨”在语义方面的不对称性主要体现在“爱”的语义引申多样,且部分语义经过长时间的推演发展已不再使用,而“恨”的语义演变较为稳定;同时二者所对应的语义场的演变也并不唯一。产生不对称的原因也有内部与外部之分,本文分别从礼貌原则、心理因素、语言习惯、词义演变以及话语标记方面来分析,试图将“爱”“恨”的不对称性原因做一个大致的阐释。

反义词的不对称性容易使汉语初学者产生困惑,了解反义词的不对称性,有利于初学者更好地学习汉语,也有利于教师更好地教学,传播汉语知识。