论丁聪对老舍小说的图像阐释

刘景嘉

(湖南师范大学文学院,湖南 长沙 4100081)

丁聪,1916 年生于上海,历任《人民画报》副总编辑,长期担任生活·读书·新知三联书店美术编辑,为《读书》杂志创作漫画,也曾为鲁迅、茅盾、老舍等著名文学家的作品创作大量插图。在上述作品中,丁聪为老舍绘制插图的数量占据首位。舒乙曾问丁聪:“给哪位作家的作品画的插图最多?”丁聪毫不犹豫地回答:“给你爸爸。”[1]147丁聪晚年自称为“老给老舍画画的老画家”[1]147,他还为老舍绘制了一套连环漫画《画像》(其中一幅如图1),“这是我从未为别人做过的事”[2]。作为同时代人,丁聪其实在早年间便接触过老舍,“我和老舍先生在三十年代就认识”[2]5。1946 年,老舍对丁聪绘制的《阿Q 正传》插图印象深刻[2]5,邀请丁聪为《四世同堂》绘制插图,他还曾在杂志上为漫画正名,表示“用绘画来表现思想,是漫画最大的功绩”[3]595,并且将看不起漫画的人讽刺为“老顽固”[3]595。那时的丁聪以自己不了解北平的风貌为由婉拒了邀约[4]72。三十多年后,丁聪才再次拾笔为老舍画起插图。从1978 年的《骆驼祥子》插图到1983 年的《二马》插图,丁聪共为老舍作品绘制了8 部作品的插图,包括《骆驼祥子》《四世同堂》《老张的哲学》《牛天赐传》《月牙儿》《二马》的作品内页插图,及英文版《正红旗下》《茶馆》的封面。

图1 老舍画像 丁聪绘

在现今这样的读图时代,文化的发展趋势越加倾向于高度的视觉化[5]5。从视觉角度对文本与插图进行对照研读成为有价值的议题。老舍的作品由于其人物形象和地域特色鲜明适宜转变为视觉艺术,因而也备受影视改编的青睐。其中,较影视更早出现的插图经常作为前者改编的雏形存在。一般认为在对老舍作品的图像阐释过程中,漫画家丁聪的插图是其中质量较高的成果之一,其风格之独特,出版历时之长,已成为老舍小说图像演绎的经典之作。研究丁聪为老舍绘制的插图,是从可视化的角度重新阐释、发掘文本。通过了解丁聪对老舍作品图像演绎的特点和规律,能够了解丁聪对于老舍作品的接受过程,也为今后老舍作品的图像创作和传播提供借鉴意义。

一、图文对应:京韵文化演绎

作为一种视觉表达形式,图画同文本表达文意相通。老舍在谈论写文章的方法时,便提及图文共通性。他写作时极为注重文字的图像性:“选用人人都懂而恰当的字,排列起来成一绝好的图像而无法更改,就叫创造。”[6]62当图像作为插图时,实质上就已经作为文学作品的一种“副文本”而存在了。这一概念最早由法国文论家热奈特提出:“副文本如标题、副标题……插图等。”[7]71-72插图和主文本的特殊关系使得发掘作品视觉上的可观性、准确展示文本内容成为画家创作的首要需求。郑振铎曾说:“插图是一种艺术,用图画来表现文字所已经表白的一部分意思;插图作者的工作就在补足别的媒介物,如文字之类之表白。”[8]3在他看来,插图应当尊重原文,并以此为底本,应为文本的补充。丁聪的插图完全遵循了此原则。其插图讲求尽量贴合文本,主要以“独立插图”的形式呈现,少部分采用“上图下文”的模式,同时基本以时间顺序选取老舍作品中的段句作为插画脚本,具有图文对应的性质。为了更贴合文本,丁聪插图中运用了大量北京特色的京味元素,人物造像也带有京戏风情。

有学者曾阐释副文本的作用,指出“它们包围并延长文本,精确说来是为了呈示文本”[9]40。丁聪的插图作为副文本进入老舍的作品,其呈现乃至复现老舍文本的重点,就在于对京韵元素的展示。

老舍是使“京味”成为有价值的风格现象的第一人[10]54,其“京味”特点很早便被丁聪所关注。早年间丁聪接到老舍的插图邀约,但由于他认为“老舍先生写的都是老北京的事”[2]5,而自己未到过北京,最后婉拒了此邀请。十几年后,丁聪有了北京的生活经验,才接下胡絜青的邀约绘制老舍作品插图。首先,丁聪采用正序的时间顺序,选取相应节点描绘情节。而在其选用的插图情节中涵盖了大量的老北京的传统风俗:如小儿游戏(掏麻雀、捞青虾)、庆贺活动(“办三天”、办寿宴、放鞭炮);丧葬事宜(闹丧、灵堂停棺、烧香祭拜、披麻戴孝)等。其次,丁聪使用中式特有的装饰画技巧,注重人物的衣着和器物的京韵,并加入传统纹饰作为点缀元素:如传统衣着(老北京瓜帽夹袄、旗袍、马褂)、旧式器物(木漆门、铜质门环)、吉祥纹饰(团圆花样、寿字纹)等。最后,他的部分作品的画风洋溢着中国水墨的画韵,如《骆驼祥子》的插图以素描手法呈现出水墨勾勒晕染[11]122的特点,灰黑色调晕染昏暗场景,用白色强调人物阴郁夸张的神情,凝成了老舍笔下旧时代北京的社会状况和人物状态,实现了现实主义和京韵特点的融合。

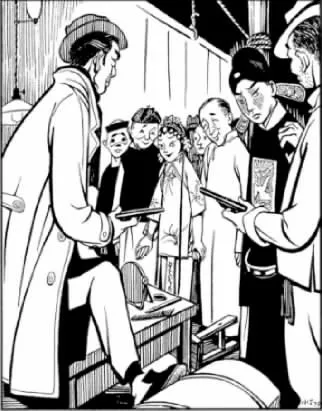

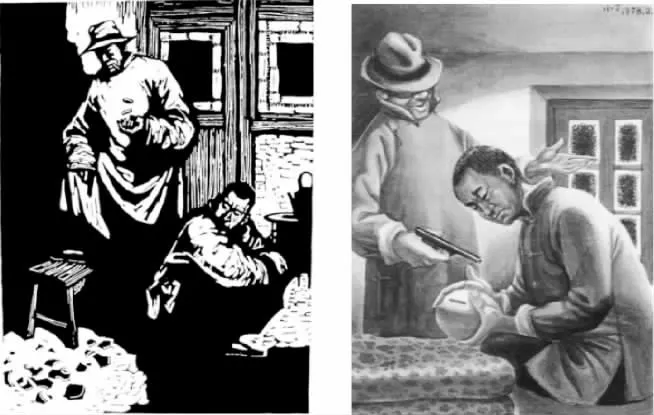

除中式画独有的装饰元素外,丁聪插图中的人物面部塑造带有京剧脸谱特点,既工笔又写意,以形显神,以神传人,在突出京味传统风格的同时,强调了人物的性格特质和行为特点。老舍夫人胡絜青曾在谈丁聪画作时表示:“丁聪的人物颇有点京剧脸谱的味道,我不知道,这能不能叫插图的民族风格。”[12]7作为老漫画家丁悚的儿子,丁聪自小便培养了京剧的文化爱好,喜爱在戏园当场“记谱”,也搜集、临摹画刊发表的京剧脸谱的剧照[13]30,中学时期便开始画京戏速写。在技法方面,他曾自述对其影响最大的画家是张光宇[14]1。张光宇对京戏的爱好和丁聪完全相合[13]30。作为中国现代美术史上的大家,张光宇在画作中善用京剧形式,他将戏脸归于图案画,认为戏脸为重要的面部装饰,戏剧人物性格行为通过戏脸传递[15]80。受其影响的丁聪也在插画中表现出以戏脸拟人脸的显著特征。丁聪画人多用状似蝴蝶面相的腾蛇纹[16]119(刘四爷、大赤包造像),也直接呈现了一部分京剧扮相(扮花旦的招弟造像),最突出的则是将人物面部进行脸谱化处理,如:类花旦的眼部画法(韵梅、“蜜蜂”、王德在中央公园看到的女人们);丑角讪笑的表情处理,如《四世同堂》第16 图(见图2)中被抓的冠晓荷、高亦陀,虽没上妆,但二人线状下弯谄媚至极的双眼,面对特务比一旁扮上的丑角更像丑角。

图2 《丁聪插画集》四世同堂第16 图

“脸谱”在图像上的运用能够将人物情绪和性格具象化。一般而言,戏曲通过“离形”和“象征”直白呈现人物性格。此种设计恰好贴合老舍的创作特质:他擅长将人物某一特质夸张化以突出其性格,给予其刻薄的形象刻画,展现出漫画式描绘的特点,如招弟“小而俊俏”、瑞丰“干头干脑”等。丁聪插图中人物面部大都以简单的点线勾勒,带有一定的组合规律。这种规律主要表现在眉眼唇的组合:如淳朴角色眉眼和唇角方向几乎一致,奸诈精明角色则相反,且此类角色眉眼弯折弧度达到极端变形的程度。如《骆驼祥子》的第5 图,精明角色刘四爷、虎妞眉眼形状上挑,二者的嘴部形状则根据他们的不同情绪,向眼部反向弯折。刘四爷嘴角紧抿,面对虎妞自爆怀孕一事愤怒惊诧但却没失去理智,而虎妞大张的口配合着手部动作尽显其泼辣本色。祥子一脸苦相嘴角眼角皆向下,显出其木讷憨厚的性格。

二、 文本具象:被演绎的身体

在插图介入文本的转译过程中,图像给原有的叙述媒介(文字)增添了可视化、具象化的特点,但又被文字所限制。从插图功能来说,其必须准确地传达作品意义表征,于是插图所对应的就不仅仅是简单的情节、人物,而是更宽阔、深层次的文本空间。而在人物画中,人物的身体由于占据了视觉重心,便自然而然地成了文本语言具象化的主要场所。

在视觉文化研究领域,形象被认为是极为重要的一环,是视觉文化的基本单位。学者周宪认为:“离开了形象,视觉文化将不复存在。”[17]179在插图这种视觉文化中,“人物形象”无疑是最核心也最受重视的形象类别之一。身体作为人(形象)的肉身外观呈现出多样的视觉文化意义[5]65。丁聪的插图中,出现了三种身体展示形式。

其一,“社会的”身体呈现。由于社会分工的不同,身体外形逐渐成为个体身份的表达[18]153。丁聪插图中人物的身体在服饰和身体形态(线条感)上有着显著的不同,呈现出新旧派市民阶层分化。老舍文本关注特定“文化”背景下小市民的命运,其笔下的人物有新旧市民之分,旧派市民通常带有封建宗法制的沉重包袱,保守而闭塞,丁聪的插画把握了此种精髓。在插图中占据视觉中心的身体成为文化呈现的主要阵地。服装和身体线条被赋予了某种符号和象征意义。其插图中,老派市民形象,多被描绘为中老年和孩童,基本着马褂、旧式旗袍(长裙、长袖、上衣下裤),他们的身体曲线基本平滑不显,在服装上佐以中国传统纹饰;新派市民形象,则一般着西装、新式旗袍(高开叉、紧身、短袖)或洋装裙(也存在上衣下裤的服饰),多被绘为青年人,身体线条突出。同时,丁聪对人物身体的描绘和解读还会依据文本所要求的环境和情节,将身体塑造与社会文化、活动相融合。如《二马》故事发生在英国,女性着洋装,曲线突出,以符合社会背景;《牛天赐传》纪妈喂奶时需揭开衣扣,胸部的曲线毕露母性等。这同老舍所关注的“在‘文化’制约中的世态人情”[19]242的观念是极为契合的。从读者的接受过程角度来看,丁聪插图中社会化的“身体”,在具象老舍作品新旧市民形象的同时,直观地展现了读者们的生活熟悉的服饰着装和行为姿态,缩小了读者与文本之间的距离,使读本能以较为日常的姿态被读者所接受。

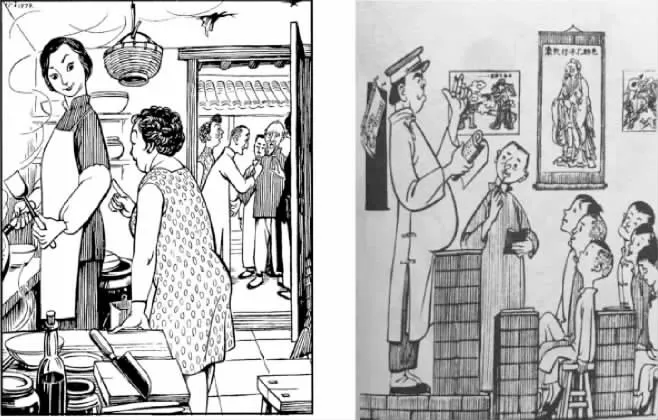

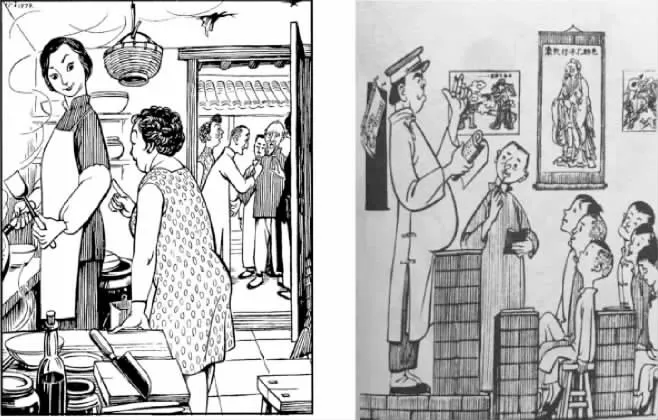

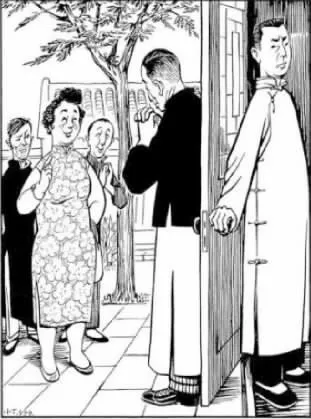

其二,“变形的”身体呈现。幽默是老舍作品典型的风格,常和夸张手法一起出现在作品中。这种夸张的手法,则被运用在角色的曲线上,形成了人物变形的身体。拥有此种身体的角色自然被置于讽刺的地位。作为漫画家,丁聪将漫画式夸张运用到了极致。丁聪早年承袭张光宇吸收了中西画技的双重技巧,其画作极具西方画派技巧的线条感。“我们(丁聪和父亲丁悚)包括张光宇,都是去买外国旧的漫画刊物,看他们怎么画。”[16]21“他思想开放,追求变化,讲究造型……我总是跟着他,学习他。”[14]1一般而言,角色的身体线条主要用于区别其性别,但丁聪笔下的部分角色并不如此,如大赤包和胖菊子。《四世同堂》第9 图(高亦陀服侍大赤包点烟图)中,大赤包噘嘴跷腿、衣衫半解;《四世同堂》第10 图(见图3),丁聪将胖菊子和韵梅置于同一空间,胖菊子圆润的身体在高大纤瘦的韵梅面前显得愈发饱满;《老张的哲学》第1 图中(见图4),老张站着授课,和他同样倚在讲台上的是其浑圆的肚腩,倒C 的形态和墙上躬身端正的孔子像形成鲜明对比。大赤包、菊子和老张“曲线毕露”的身体同正常角色的身体相比,他们变形的身体容易给人强烈的不协调感。大赤包身体曲线毕露,却丝毫不会让人联想到性感,而只让人觉得滑稽可笑;胖菊子人虽矮小却挤占了插图内的大半空间,带来空间压迫的视觉效果。这种压迫直接暴露了她“空间闯入者”的身份及其不纯的动机。而老张的腹部让其显得油腻又不端庄,滑稽感呼之欲出。这种变形身体的曲线带有调侃意味,又有着“视觉冒犯”[20]108的效果。这种冒犯在一定程度上强化了插图的新奇感和对比度,以至于推动读者去观察“身体本身”,怀疑身体变形的缘由,以撬动读者阅读文本的观看欲望。

图3 《丁聪插画集》四世同堂第10 图

图4 《丁聪插画集》老张的哲学第1 图

其三,“动态的”身体呈现。由于老舍作品的情节多通过动态化的、内心戏的方式呈现,因而丁聪的插图更需注意以其静态的形式承担起动态的叙事功能。莱辛认为如果艺术赋予某种转瞬即逝的瞬间以永久性,就会获得违反自然的形状[21]20,所以在绘画中应当表现“最富于孕育性的那一顷刻”[21]92,即具有持续恒久的情感、矛盾发展到饱和状态但未真正发生的时刻[22]137。丁聪的插图能够在单一图画中表现长时间、多细节的人物动作和心理特点。以祥子的身体为例,在丁聪插图中,祥子的形象刻画尤为值得关注,这是所有关于老舍作品插图中唯一拥有单人像和裸身像的角色。作为老舍最具代表性的角色,祥子是串联起情节和人物关系的中心人物。不同画家在创作时虽会选择以祥子为主,但仍会各自选取节点进行绘制。同另一版由画家高荣生①所创作的老舍作品插图相对比,祥子身体语言的效果截然不同。祥子被孙侦探抢劫图,高版是孙侦探已抢到钱结束事件时,祥子呈抱膝悔恨状(见图5)。丁版则是展现祥子被威胁时,紧握存钱罐在放手和不放之间的纠结状态(见图6);福子死后祥子林中图,高版祥子身躯摇摇欲坠呈彻底绝望状,丁版祥子在天光照射下,呈坐地哭泣状。可以看出,高荣生选取的画面多是矛盾发展到顶点之时的激烈瞬间;而丁聪则更倾向于选取尚不知道事情的结局,是矛盾未到顶点的诱导性时刻。这样带来的视觉效果就是,既凸显了人物在当下的肢体语言和情绪,对人物性格起突显作用,又对此段丰富情节的文本发挥了一定遮蔽的效果,激起读者的阅读兴趣,使之需要想象和了解“冲突”的结果。

图5 高荣生绘《骆驼祥子》第2 图

图6 《丁聪插画集》骆驼祥子第4 图

纵观丁聪插图中的人物“身体”塑造,从“动态的”到“社会的”到“变形的”呈现方式,都是老舍作品的价值观念和想象空间的隐喻性描绘和再现。而文字和图像本质上是两种异质媒介,就此点而言,画家获得了额外的发挥空间。

三、以图补文:“误读”式再释

插图作为副文本存在,虽受制于原文,但其始终拥有同文字不同的特征,有其特殊性。这种特征要求画家绘制插图时不能一味对文本进行模仿,而是要对文本进行创造性再现和重构,才能达到图文共生的增值效果。为了达到此种目的,有些画家会选择对文本进行“有意识误读”。一般而言,“误读”指基于主体认知在阅读中产生的认识偏离。而根据主体意识的不同,误读又可以分为“无意识误读”和“有意识误读”[23]10。前者主要指由于知识结构制约导致的错误理解,后者则更多是在理解原文的基础上进行的创造性思维阐发,并不带有贬义。由于文字与图像不属于同一种媒介,二者相转换本身无法达到全然一致,画家需要对文本内容做部分取舍。转换中的取舍和对文本内容的填补都可看作是画家们的“有意识误读”。画家以何种“意识”以及如何对作品进行“误读”成为需要考察的内容。

丁聪对老舍文本的“有意识误读”,从对文本的改写程度上看,可分为“增减”和“重构”两种。“增减”,即对图绘细节进行选取,如《四世同堂》第22 图(陈野求抢瑞宣烧饼图)。文中描述了野求“耷拉着脑袋,身子倚在墙上”[24]245的羞愧姿态。丁聪在画面中添加了野求躲在电线杆后的细节。《四世同堂》第15 图(天佑游街示众图)。原文中拿枪抵着天佑游行的有三人。插图中删为两人。另一种为“重构”,指画家对文本中未出现的情节,通过解构文本重新绘制。丁聪的插图中出现了很多原文中未提及的画面:如《四世同堂》第1 图(祁家全家福)、《老张的哲学》第5 图(龙树古父女双手交握图)、《牛天赐传》第12 图(天赐被开除图)等。

而无论是“增减”还是“重构”,实质都是在为读者提供更多的文本信息。丁聪让野求躲在电线杆后,是为加深其不愿面对瑞宣的羞怯。祁家的全家福作为《四世同堂》整套插图的第1 图,以视觉形式较文本先呈现于读者眼前,涂抹出祁老人一家的人物样貌,为人物形象定下基调。龙树古父女的插图凸显出二人之间的脉脉温情。天赐被开除的过程仅出现在牛老太太和主任的对话之中,并未被直接描绘。丁聪将声音转译为图画,选定了主任送牛老太太出校门的瞬间,绘制牛老太太昂首走在前方、牵着气鼓鼓的天赐的画面,补足了这个极爱面子、依靠精神胜利法的人物细节。从接受美学的角度来看,文本存在很多“空白”和“未定点”[23]10。画家对文本的二次阐释能够在一定程度上填补这些“空白”,甚至赋予其新的意义。为了填补“空白”,在处理插图时丁聪采用了转换视角、统一时间点、扩充空间等视觉手段。以《四世同堂》第8 图(见图7)为例,这幅图绘制的是瑞丰当了科长,大赤包等人来探望的情节。图像被房门分隔成屋外屋内两个空间,屋外的瑞丰撞见大赤包一行人;屋内的瑞宣瞪向前方、满脸厌恶,手紧握着门把手抵住门,作阻止众人进门状。原文中,瑞丰撞见大赤包的时候,他是要进自己屋子的,而不是站在瑞宣的门外。瑞宣并没有出门招待客人,还在玻璃窗前用眼神制止了想张罗茶水的妻子。对比原文,很显然丁聪对文本做了二次处理。首先,丁聪化用了瑞宣妻子韵梅的视角,延伸了视觉空间。老舍文本的观察视角是第三人称的上帝视角,但此处通过瑞宣瞪视的方向,接受“被制止”这个讯息的人只有韵梅。其次,丁聪将不同的时间点统一在同一瞬间,消弭了时间差。“撞见”和“制止”这两件事是先后进行的,存在一定的时间差。观察者的视点也在不断地移动。丁聪绘图时巧妙地将这些移动的视点统一在一处,化为韵梅眼中的瞬间。最后,他扩充画面空间,将本不应处在同一时空的瑞宣、瑞丰兄弟放置在了同一视觉平面。又补充了作品中未描写的瑞丰拱手作礼、瑞宣满脸厌恶的细节,凸显二者态度的不同,达到丰富文本信息的目的。

图7 《丁聪插画集》四世同堂第8 图

除开在图中嵌入更多文本信息的“意识”之外,丁聪对作品的“误读”更是为了贴合老舍文本的讽喻效果,表现了画家对老舍文本更深层次理解的追求。为了突出讽刺感,丁聪对文本细节做了调整。《四世同堂》第13 图(大赤包母女上台献花图),丁聪去掉讲台,让所有角色处在同一平面,将大赤包母女置于视觉重心,图中所有人的视线都集中在她们身上,仿佛她们俩才是这场荒谬会议的演讲者和主角,讽刺两人以自己汉奸身份为荣的无耻想法。《四世同堂》第21 图原文为胖菊子唆使蓝东阳举报瑞全,而蓝却被吓得尿裤子的情节。由于此情节中菊子的姿态描写仅限于“揉了揉自家的脸”[24]221。在此张图中菊子的样貌几近丁聪原创,插图中的菊子衣衫半解、鞋子乱蹬、光脚倚在沙发上,其不知廉耻、放荡不羁的性格特点跃于纸上。《牛天赐传》第19 图(站台送别图),在站台上送人伫立的本应该是四虎子,但丁聪却将告别之人置换成天赐。牛天赐身上白洋服的成熟穿着与脸上仍带着孩童时期迷茫的神情形成强烈反差,使老舍对“小资产阶级的小英雄”的讽刺有了视觉具象。丁聪对文本的再释处理,使得插图的具象呈现与文字表达内涵之间形成了多重解读空间,强化了原文自带的讽刺意蕴,这在无形中加深了文字与图像的相互作用,也为文本提供了更多启示含义。

结 语

丁聪绘制的老舍作品插图,首先以图文对应的形式展示了其对原著的忠实还原,使文本独特的风韵和时代意味得以保留。他利用京味元素装饰和京剧脸谱的面部造像,展现了丰富的京韵文化。其次,画家从身体图示语言的角度,以特殊的目光聚焦于人物“社会的”“变形的”“动态的”身体,将具象的图像和老舍作品深层次的文化意蕴相联系,探索了更为直观展示老舍作品内涵的方法。根据福柯的“规训社会”理论,身体的呈现是社会规范和政治关系的选择。因而作为极有代表性的画家,丁聪插图中多样化的身体也成为瞥见丁聪本人身体观和旧时代身体视觉倾向的一个窗口。最后,在忠实原著的基础上,丁聪进行“有意识误读”对文本进行再释重构,以多样化的视觉手段,填补了细节“空白”,使文本的讽喻效果不断增强。站在接受的视角,丁聪的图像演绎,能够分担小说“亲民”的功能,不仅在文本方面提供期待视野,提升了读者的阅读兴趣,也给予读者另一种关照文本的角度,就现今意义而言,丁聪插图为当代插画家扩充叙事容量、展现人物关系、转换叙事视角提供了不同的创作思路,其中复现的老北京风光和装饰性的京戏元素对研究现代中国插画嬗变有着一定意义,也为老舍作品的副文本跨领域研究提供了新的方向。

注 释:

①高荣生绘制了老舍《骆驼祥子》《四世同堂》及《老张的哲学》《猫城记》的新插图本,于2012 年由人民文学出版社出版,丁聪版本于同年再版一并发行。丁聪以漫画形式绘制插图,而高荣生则使用木刻版画形式。