中国油气供需结构研究综述

王震,孔盈皓

中国海油集团能源经济研究院,北京 100013

0 引言

2020年9月,中国首次向国际社会承诺二氧化碳排放力争2030年前达到峰值、2060年前实现碳中和。实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,是一项复杂艰巨的系统工程,面临诸多严峻挑战,其中能源领域是主战场之一。“双碳”目标要求中国能源体系在今后40年内实现史无前例的革命性变革和深度化脱碳,打破以化石能源为主体的既有能源消费模式,转向以可再生能源为主导的能源消费体系。中国共产党二十大报告进一步提出要加快规划建设新型能源体系,这是中国针对“碳中和碳达峰”工作实践经验的总结,也是中国能源行业转型升级的必然要求。

中国是世界上重要的油气消费国,是全球第一大石油和天然气进口国,国内油气消费高度依赖进口。在推进碳达峰碳中和、新型能源体系建设过程中,中国油气行业机遇与挑战并存。本文以中国油气供需结构为研究对象,以双碳目标为背景,以新型能源体系建设为抓手,分析中国油气行业供需现状和未来发展趋势。首先,分析中国油气产业的发展现状。其次,通过对机构能源展望以及相关学者研究成果的梳理,探讨中国油气生产、消费的未来变化以及不确定性。最后,针对中国油气的供需矛盾,提出优化油气供需结构的对策和建议,以期为中国油气行业的可持续发展提供政策参考。

1 油气在一次能源中的地位与供需现状

1.1 油气是中国重要的一次能源

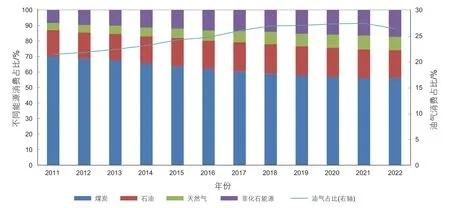

油气在一次能源消费中的占比长期维持在20%以上的水平,是中国重要的一次能源。2011年,在中国一次能源消费中,煤炭占比为70.2%,油气合计占比为21.4%,非化石能源占比为8.4%。2011年以来,中国能源消费结构低碳化趋势明显,煤炭消费占比较快下降,非化石能源消费占比快速提升,天然气消费快速增长推动油气占比稳步上升。2022年,油气在一次能源消费中的占提升至26.4%,与2011年相比增长5个百分点。其中,原油占比为17.9%,与2011年相比增长1.1 个百分点;天然气占比为8.5%,与2011年相比几乎翻番。

1.2 中国石油供需现状

近十年来,中国原油消费依然保持较快增速。随着中国工业化进程持续推进,城镇化水平不断提升,中国石油表观消费量由2013年的不足5 亿t增长至2022年的7.2 亿t,年均增长4.4%。尽管交通用油依然是过去十年中国原油消费增长的主要驱动力,但成品油消费增速出现了明显的放缓迹象,化工用油量较快攀升。

图1 中国一次能源消费占比Fig.1 Proportion of primary energy consumption in China

1.3 中国天然气供需现状

近十年中国天然气市场处于高速增长期。2015年至2022年,天然气消费量年均增长约200 亿m3,实现消费量翻番。2016年天然气消费量首次超过2000 亿m3,2019年消费规模就突破3000 亿m3,2022年达3663 亿m3,与2013年相比增量约1990 亿m3,增长129.2%。城市燃气、工业和发电用气是天然气消费増长的主要驱动力。

中国天然气供应由国产为主快速转换为国产、进口并重[1]。为了满足日益增长的天然气消费需求,中国进口气量呈现出快速增长态势。2022年中国天然气进口量约为1532 亿m3,与2013年相比增加超过1000 亿m3。同时,天然气对外依存度也由不足30%快速攀升到40%以上。从进口渠道看,LNG 进口量于2017年超过管道气进口量,2022年LNG 进口891 亿m3,与2013年相比增加约630 亿m3,而管道气进口641 亿m3,与2013年相比增加只有380 亿m3。

2 油气在新型能源体系中的作用与前景展望

2.1 中国油气消费前景研究

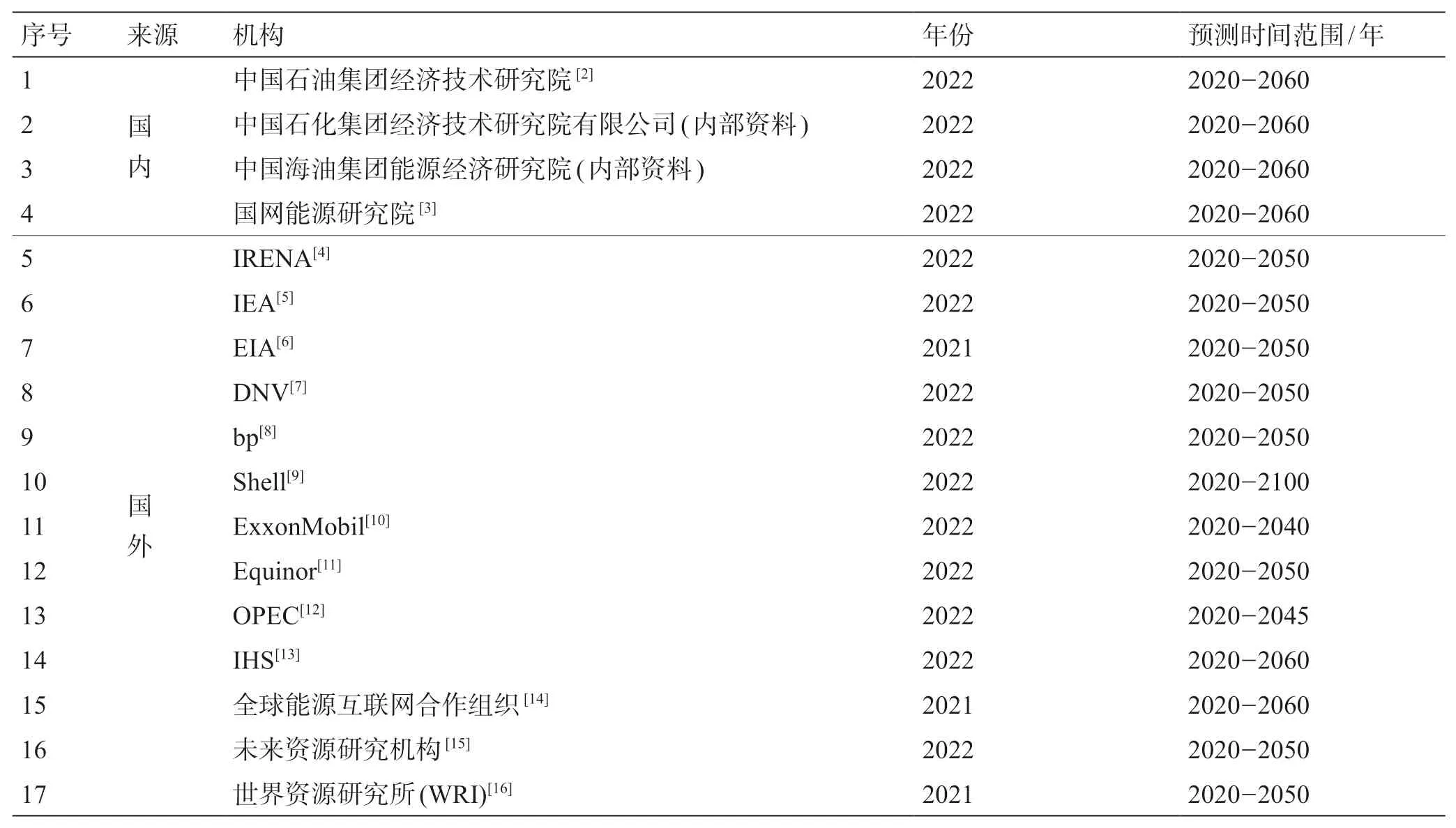

近年来,中国油气市场受到的关注日益提升,众多国内外研究机构以及学者对中国油气行业的发展前景进行了针对性的研究。目前,世界上具有影响力的能源展望报告从发布机构大致可以分为:国际机构、政府机构、咨询公司以及能源巨头。国际能源署(ⅠEA)与欧佩克(OPEC)是具有代表性的国际机构;代表性的政府机构美国能源署(EⅠA)、中国国家发展改革委能源研究所;发布展望报告的主要能源公司有英国石油(bp)、壳牌(Shell)等。近些年来,中国三大石油公司的研究机构也相继发布了能源展望报告。还有一些咨询公司,如ⅠHS、麦肯锡公司等也发布相关展望报告。除了研究机构之外,一些学者也对中国油气行业的发展前景进行了分析与研判。

不同的研究在情景设置上有较大不同,但可以大致分为3 种[17]。第一类基于当前能源、经济等政策,分析未来能源发展趋势,可以概括为“延续发展”情景;第二类可以概括为“加速转型”情景,指各国政府积极推动经济、能源变革变;第三类则是立足1.5度或2 度控温目标,反向推导未来能源系统变革,描绘能源转型图景的“目标倒逼”情景。

表1 国内外机构预测报告统计Table 1 Statistics of major institutions’ forecast reports

根据以上对情景的分类,在“目标倒逼”情景下,中国油气消费的达峰时间更早、峰值更低、达峰后下降速度更快。实现碳达峰碳中和是中国重大战略决策,因此本文主要对不同学者、机构研究成果中的“目标倒逼”情景进行分析。

2.2 石油在新型能源体系中的作用与前景

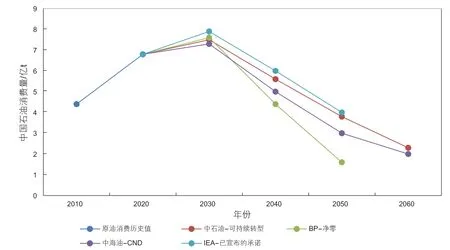

石油消费从燃料属性向原料属性过渡。油品的消费主要分为燃料、原料两大类。燃料用途主要包括汽油、煤油、柴油、燃料油等,主要用于交通部门;原料用途主要是用于工业领域。中国海油集团能源经济研究院发布的《2060 能源展望》指出,交通部门石油消费将在2025—2030年间达峰,温和转型碳中和情景(CNS)和深度转型碳中和情景(CND)下峰值分别约为3.8 亿t和4.2 亿t;工业部门石油消费将在2030年前后达峰,CNS/CND情景下峰值分别约为2.4 亿t和2.8 亿t。交通部门石油消费在达峰后快速下降,2030-2060年下降幅度超过50%。而到2060年,CNS和CND情景下,工业石油消费相较于2030年仅下降25%和37%,预计工业石油消费占总消费量的60%以上。乞孟迪[18]的研究指出,成品油需求2025年达峰,基础石化原料乙烯和PX,以及三大合成材料消费峰值将出现在2030年之后。到2050年,交通用油下降至1.4 亿t;化工用油由2.5 亿t峰值降至2 亿t。匡立春等[19]的研究显示,2021—2030年,在全球贸易和化工需求的强劲推动下,中国石油消费保持增长,2030年左右达峰,峰值约7.8 亿t;2031—2050年,交通运输电动化转型不断推进,交通用油持续下降,化工用油保持稳定,2050年石油消费量约3 亿t;2051—2060年,石油进一步回归原料属性,化工用油成为石油消费主力,2060年石油消费量约2.3 亿t,化工用油占比超过60%。

中国石油消费将在2030年前达峰。在中石油经济技术研究院[2]的可持续转型情景下,电动车的快速发展将挤压石油消费的增长空间,石油需求于2030年前达峰约7.8 亿t,也使得石油作为燃料的利用空间受限。之后石油消费快速回落,2050年消费约3.8 亿t,2060年约2.3 亿t。除可持续转型情景外,中石油经济技术研究院发布的《2060年世界与中国能源展望》同样分析了能源独立情景与新能源加速情景,与可持续转型情景相比,能源独立情景与新能源加速情景下中国石油消费的峰值略低、下降速度更快、2060年的消费量略有减少。在中国海油集团能源经济研究院的CNS情景下,石油消费增速放缓,预计在2025年-2030年间达峰后加快下降,峰值约为7.5 亿t。由于工业原料用油和航空用油等核心需求较难被替代,2060年原油消费约3.6 亿t。此外,中国海油集团能源经济研究院发布的《2060 能源展望》分别探讨了电力大发展情景(CNS-E)、氢能大发展情景(CNS-H)、CCUS大发展情景(CNS-CCUS)以及深度转型碳中和情景(CND),与CNS相比,CNS-H、CNS-CCUS情景下石油消费变化有限,但在CND情景下,2060年石油消费约为2 亿t,显著低于CNS情景。在《BP世界能源展望》[8]的净零情景下,2030年中国石油消费量约为7.9 亿t,2060年降至1.3 亿t。ⅠHS[13]的研究认为,中国石油消费量在2027年达峰,峰值超过8 亿t,2050年下降至4.3 亿t。

发电机高压油顶起系统由高压油顶起油泵、逆止阀、过滤器、高压油管、管件、压力开关和压力表等部件组成,集成在2 250 mm×1 200 mm×1 800 mm的框内,布置在机坑外。常压油取自推力油槽内,高压油通过高压油泵加压后输送至推力轴瓦,每个高压油供油支管设置有一个单向阀,其系统原理见图1。

图2 双碳约束下未来中国石油消费变化的典型路径① ⅠEA未对2040年消费量做出明确预测,图中值为笔者推测值,图3 类似。Fig.2 Typical path of changes in China’s oil consumption in the future under the constraints of the Dual Carbon Goal

石油消费增长即将见顶,但在较长时间范围内仍然保持较大的消费规模,石油在能源消费中始终占据重要地位,战略地位仍不可替代[20]。综合各种观点,未来石油的原料属性将进一步凸显,但原料用油需求难以弥补燃料用油需求的下降,预计中国石油消费量大概率在2030年前达峰,峰值7.5 亿t左右,2060年降至1.3 亿~4.3 亿t,主要集中在2.0 亿t左右。

2.3 天然气在新型能源体系中的作用与前景

中国天然气消费增长空间巨大。在中石油经济技术研究院[2]的可持续转型情景下,天然气是碳达峰阶段推动经济社会清洁低碳发展的主体能源,是碳中和阶段支撑可再生能源跃升发展的最佳伙伴。2040年前,各领域用气需求均将保持增长,2040年峰值突破6000 亿m3,发电用气贡献增量的55%。2040年后,各领域用气需求均回落,2060年降至3700 亿方。与可持续转型情景相比,在能源独立情景与新能源加速情景下,中国天然气消费峰值更低、达峰时间更早、2060年消费量更少。在中国海油集团能源经济研究院的CNS情景下,天然气在中短期内仍有较大的发展空间。在工业、交通、建筑等领域,利用天然气代替煤炭等高碳燃料,仍有较大的需求空间。天然气消费量预计在2040年前后达峰,峰值约为5500 亿~6500 亿m3,2060年降至4200 亿m3。与CNS相比,CNS-CCUS情景下天然气的空间明显扩大,而在CND情景下,电气化的推进、氢能的规模化发展将促进天然气消费提早达峰,预计在2030—2035年即进入峰值平台期,峰值约为5200 亿m3,2060年降至2100 亿m3,发展空间被显著压缩。在《BP世界能源展望》[8]的净零情景下,2030年中国天然气消费量约为4700 亿m3,2060年降至1800 亿m3。ⅠHS的研究认为,中国天然气消费量在2036年达峰,峰值约4700 亿m3,2050年下降至3600 亿m3。黄维和等[21]的研究指出,统筹考虑“双碳”目标、能源安全、资源禀赋、经济性等因素,“碳中和”目标下预计2035—2040年中国天然气消费将达到峰值6000 亿~6500 亿m3,2060年天然气消费约为3500 亿~5300亿m3,在一次能源消费结构中占比10%左右,在新型能源体系建设中将发挥重要作用。匡立春等[19]的研究表明,天然气是可再生能源的“最佳伙伴”,未来将与其融合发展。2021—2035年,天然气消费快速增长,城市燃气、工业燃料、发电用气均有较大增幅,2035年消费量约6000 亿m3;天然气消费在2040年前达峰,峰值近6500 亿m3,2036—2050年间预计调峰发电用气是主要增长来源;2051—2060年,随着取暖、工业用气电力替代,天然气消费平稳下降,2060年降至约4000 亿m3。范静静等[22、23]研究指出,2020—2030年,天然气消费将稳步上升;2030年之后,天然气发展降速,并在2035—2040年间达到峰值,峰值约为6000 亿m3;2040年之后,随着可再生能源在能源系统中的主体地位不断上升,天然气将逐渐退出。Xunzhang Pan等[24]研究表明,中国天然气消费将于2040年达峰,峰值为7800 亿m3,2050年下降至6200 亿m3。

图3 约束下未来中国天然气消费变化的典型路径Fig.3 Typical path of changes in China’s natural gas consumption in the future under the constraints of the Dual Carbon Goal

天然气是最为清洁低碳的化石能源,是中国能源行业由高碳向低碳、零碳转型的重要抓手,在较长时间内仍将持续增长[25-26]。综合来看,不同机构与学者对中国天然气消费峰值的预测存在较大差异。中国天然气消费将在2040年前达峰,峰值在4500 亿~7800 亿m3之间。在2040年后,不同机构对国内天然气消费量的预测差距进一步扩大,2060年消费量的预测区间在1500 亿~5500 亿m3,集中在4000 亿m3附近。

3 中国油气供应来源

3.1 原油供应来源

原油产量进入平台期,但有望长期稳产在2 亿t以上。中石油经济技术研究院的研究指出,中国将持续加大油气勘探开发支持,推动2040年前石油产量稳定在2 亿t。中国海油集团能源经济研究院认为,中国原油产量在2030年前将保持在2 亿t水平,随后进入缓慢下降期,到2060年降至1.7 亿t左右。贾承造[27]研究指出,预测2035年中国原油产量有望继续维持在在2 亿t的水平,但需要技术进步的推动非常规原油增产,低渗透、致密油、页岩油增产有望超过2000 万t。潘继平[28]研究指出,国内石油产量在“十四五”后期达到峰值并保持到2030年前后,随后5年时间小幅下降,但预计仍将维持2.0 亿t以上。

进口在较长时间内依然是国内原油供应主要的来源之一[29]。中石油经济技术研究院的研究表明,到2040年,原油进口规模仍维持3~5 亿t,需立足国内国外两种资源两个市场,持续打造开放条件下的能源安全保障体系。中国海油集团能源经济研究院研究认为,石油对外依存度经历平台期后稳定下降,但进口需求长期存在。石油对外依存度在2030年前将小幅上升,随后持续下降;CNS和CND情景下,2040年石油对外依存度分别为68%/55%,进口量分别为4.1 亿t/2.5 亿t,2060年将降至52%/16%。

3.2 天然气供应来源

中国天然气勘探开发处于早中期阶段,增产潜力大。中石油经济技术研究院的研究认为,国内天然气产量有望突破3000 亿m3。中国海油集团能源经济研究院指出,在常规天然气与非常规天然气“双轮”驱动下,国内天然气产量继续稳步增长,2035年有望突破3000 亿m3。中国工程院发布的《油气工程技术2035 发展战略研究》显示,随着深水、陆上深层-超深层常规天然气、深层-超深层页岩气、深层煤层气勘探开发技术的突破和完善,2035年中国天然气产量有望突破3000 亿m3,其中致密气、页岩气以及煤层气等非常规天然气占比约50%[30]。贾承造[27]研究指出,非常规资源将成为增长主力,预测2035年中国天然气产量在3000 亿m3水平稳产。其中,常规气产量1400 亿m3、致密气700 亿m3、页岩气700 亿m3、煤层气200 亿m3。潘继平[28]研究表明,国内天然气在“十四五”持续加大投入的基础上,在2030年前将持续保持年均增产100 亿m3以上,年产气量超3000 亿m3,之后5 至10年可持续增产至3300 亿m3以上,年均增产幅度逐步放缓。黄维和等[21]研究表明,中国天然气产量2040年后达峰,峰值产量超过3000 亿m3,并且有望稳产到2060年,叠加煤制气、生物质制气后,国内资源自主供给能力可保持在50%以上。陆家亮[31]、王建良等[32]研究认为,中国天然气产量具有突破4000 亿m3的潜力。

中国天然气进口量将持续增长[33]。在中国海油集团能源经济研究院的CNS/CND情景下,2040年天然气进口量分别为3000 亿m3/1800 亿m3,对外依存度分别为49%/38%。

未来中国管道气进口仍有较大增长空间。2022年,中国管道气进口超过600 亿m3,约350 亿来自土库曼斯坦,约150 亿来自俄罗斯。截至2022年底,中国天然气管道进口能力约为1050 亿m3/a,其中中亚管道进口能力约550 亿m3/a,中俄东线进口能力约380 亿m3/a,中缅管道进口能力约120 亿m3/a。未来中国管道气的进口能力有望达到1850 亿m3/a,其中中亚管道进口能力有望增长至850 亿m3/a。若中俄中线能够建成,中俄天然气管道的总进口能力有望达到980 亿m3/a[34]。

中国LNG进口能力将持续攀升。截至2022年底,中国LNG接收站的接收能力约为1 亿t/a(约1400 亿m3/a)。考虑在建以及规划项目,2025年中国接收站的接收能力有望增长至1.5 亿t/a,2040年有望突破2 亿t/a[34]。

4 中国油气行业发展面临的不确定性

油气消费前景存在不确定性。综合以上研究,石油消费达峰时间与峰值几乎形成行业共识,但达峰后下降路径存在较大差异。而天然气消费的达峰时间几乎形成共识,但峰值消费量差距较大,达峰后的下降路径差异更大。

油气行业稳产增产面临不确定性。一是国内油气勘探开发难度日益增大[35]。目前中国石油资源已经进入勘探中期,尚有开发潜力的常规资源主要位于中西部,且绝大多数是低品质资源,短时间发现新油田、大油田的可能性很小;同时东部老油田普遍存在资源条件逐年变差、成本上升等现象,中后期开发难度日益增加。非常规石油资源勘探开发目前仍处于局部领域探索阶段,大规模商业性开采的技术和经济可行性还有待进一步验证。二是放开国内油气勘查开采市场,有利于吸引外企和私人资本流入,提高勘探开发活跃度,增加油气储产量,但目前在相关部门推动下国家石油公司退出大量探矿权勘查区,但这些勘查区并未全部重新投放市场,造成全国在登记油气勘探面积显著下降[36],全国油气勘探投入受到影响,进而可能对未来一段时期内实现国内增储上产任务产生不利影响。三是油气开采面临愈加严格的环保约束。油气生产企业既是能源生产者也是耗能和排放大户,随着环保呼声日益高涨、环保法规日益严格[37],油气勘探开发活动面临越来越大的环保压力和限制[38]。

油气进口面临不确定性。尽管目前全球油气资源总体丰富,勘探开发潜力依然较大,但分布不均衡,少数国家或地区占据绝对垄断地位[39-40]。特别是,乌克兰危机后,欧美对俄罗斯展开全面制裁,将大幅削弱俄罗斯未来油气供应能力[41],全球油气供应将会处于一个“脆弱平衡”或“紧平衡”的状态,市场波动将进一步加剧,进口成本面临不确定性。此外,中国能源运输航道封锁等风险较大[42]。中国超过80%的原油进口需途经马六甲海峡和霍尔木兹海峡,原油运输依赖海运,且通道单一[43-44]。天然气消费仍处于快速增长期,对外依存度持续上升。但目前全球天然气定价机制尚不成熟,容易受到投机因素的影响大涨大跌,影响中国天然气进口安全[45-46]。

油气产业升级面临挑战。随着炼油产能不断释放与新能源车销量快速增长,中国汽、柴油等燃料产能过剩严重[47],传统炼厂转型升级极为迫切[48-49]。更重要的是,油气行业特别是石油行业,消费即将达峰,消费达峰后油气行业部分炼厂、加油站等固定资产将不得不被处置[50]。

5 结论及建议

油气是中国现阶段重要的一次能源,在中国能源系统中的作用短期内难以被替代,将长期在中国能源系统重占据重要地位。国内油气产量难以满足需求,进口将在中国油气供应中长期占据主要地位。当前世界正经历百年未有之大变局,能源行业步入重大变革期,中国油气进口、消费以及行业转型面临的不确定性因素增大,油气行业以及政府部门需积极应对。

一是加大储量动用政策支持力度,持续推动国内增储上产。持续推动非常规、深海、深层油气勘探开发联合技术创新力度,加大油气探矿权勘查区块出让频次、出让数目,同时对于临近区块的夹缝资源、统一区块的浅层资源等以协议方式向临近矿权人、同一矿权人出让;对于勘探程度低、风险大的区块,发挥主要国有企业资金、技术与经验优势,允许以协议方式向“三桶油”出让。建议设立难动用油气储量开发国家专项工程,加强联合攻关,尽快形成适应性开发技术系列,利用资源类税费收入设立开发专项基金、取消特别收益金等措施优化财税支持政策结构,推动难动用储量增产上产。

二是优化行业转型路径,谨防资产搁浅风险。随着非化石能源占比的快速提升,油气消费将受到挤压,特别是天然气消费在达峰后可能面临较快的下降,油气相关的固定资产存在搁浅风险。对天然气而言,明确天然气在不同时期的定位与价值,并制定相应的发展目标以及路线图;对石油产业链而言,严格控制新建炼油项目、增加高端高值化工产品,完善炼化产业监管制度,强化高分子材料科技创新。

三是推动产业转型升级,助力行业高质量发展。作为能耗与碳排大户,在未来发展过程中,油气行业必须在增储上产的同时,解决自身转型问题,面临的内外部压力将不断增加。完善针对油气行业的绿色金融政策,通过提供环境保护基金、绿色债券等方式,加强对现代信息技术与产业深度融合工作、绿色低碳转型业务以及负碳产业的支持力度,鼓励开展项目示范、模式创新。