中国页岩气发展前景及挑战

马新华,张晓伟,熊伟,刘钰洋,*,高金亮,于荣泽,孙玉平,武瑾,康莉霞,赵素平

1 中国石油勘探开发研究院,北京 100083

2 国家能源页岩研发(实验)中心,廊坊 065007

3 中国石油大学(北京),北京 102249

0 引言

以水平井钻完井和分段压裂为核心技术的“页岩革命”使极大促进了美国页岩气资源的开发,产量飞速增长,2022年产量达到了8070 亿方,在全美天然气产量中占比高达73%。美国“页岩革命”的成功使其由天然气进口国转变为出口国,深刻改变了世界天然气供给格局[1-2]。受美国启发,加拿大、中国和阿根廷也实现了页岩气规模开发,产量持续攀升。自2006年起,经过10 余年技术攻关与勘探开发实践,我国在页岩储层地质综合评价、关键核心技术与装备体系研发方面均取得了长足进步,在四川盆地及周缘建成了威远-长宁、昭通、涪陵等国家级页岩气示范区,实现了3500 m以浅海相页岩气的规模效益开发,同时大力推进深层页岩气勘探开发,2022年页岩气产量238 亿m3,成为我国天然气供应的重要组成部分[3-7]。本文从技术、管理、政策三个方面总结了国外页岩气发展的经验与启示,在详细阐述我国页岩气发展现状与成果认识的基础上,探讨中国页岩气发展前景、面临挑战及下步攻关方向。

1 全球页岩气发展形势与启示

1.1 全球页岩气开发形势

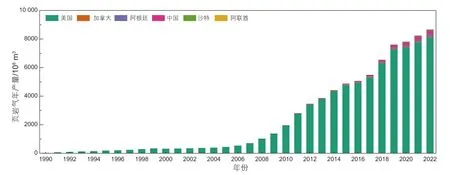

全球页岩气资源丰富, 估算地质资源量1014 万亿m3、可采资源量为243 万亿m3(EⅠA)。页岩气开发历经科学探索(1821—1976年,155年)、技术突破和规模应用(1977—2005年,28年)、技术升级3 个阶段(2006 至今,17年)(图1),在美国率先突破页岩气商业开发后,加拿大、中国、阿根廷、沙特和阿联酋五个国家也陆续跟进(图2),2000年以来,页岩气产量经历了20 多年的飞速增长(年均增速17%),2022年全球页岩气产量8547 亿m3,占全球天然气总产量21.2%。

图1 全球页岩气发展历程Fig.1 The process of global shale gas development

图2 2000—2022年全球页岩气产量Fig.2 The global shale gas production during 2000—2022

1.2 北美典型区块页岩气开发特征

美国发育多个页岩层系,分布范围广,2022年页岩气产量8070 亿方,占全美天然气产量的73%,形成了Marcellus、Permian、Haynesville、Utica四大主力产区。关键的技术突破是在1981~1998年间水力压裂和水平井技术的成功试验,技术突破推动了Barnett页岩气的规模商业开发,开创了页岩气开发新局面,2009年美国页岩气产量即超千亿方,达1234 亿方,此后产量一路飙升,2017年美国页岩气产量5107 亿方,成为天然气净出口国,2020年美国页岩气产量7400 亿方,成为第三大LNG出口国。页岩油气的成功开发使美国实现能源独立,并从天然气进口国转变为天然气出口大国。目前,美国规模开发的页岩气藏包括Antrim、Bakken、Barnett、Eagle Ford、Fayetteville、Haynesville、Marcellus、Utica、Woodford,其中,以埋深小于2500 m的Marcellus巨型常压页岩气藏和埋深超过3000 m的Haynesville高温高压页岩气藏最为典型[8-9]。

Marcellus页岩气藏位于Appalachian盆地,2006年开始规模开发,2010年产量112 亿方,突破百亿方产量规模,2013年产量1029 亿方,突破千亿方,2022年产量2601 亿方,是迄今为止北美已投入开发的产量最高的页岩气藏。Marcellus气藏埋深1000~2500 m,页岩发育稳定、构造简单,区块面积约24.60 万km2、核心区面积12.95 万km2,地层厚度15.2~201.2 m,储量丰度4.4 亿~16.4 亿m3/km2, 平均水平段长2800~3000 m,平均单井EUR达到4.0 亿~4.5 亿m3[8]。

Haynesville页岩气藏主要位于路易斯安那州西北部和德克萨斯州东部,是典型深层高温高压干气页岩气藏,2007年开始规模开发,2011年产量707 亿方,2020年产量1023 亿方,突破千亿方产量规模,成为继Marcellus和Permian盆地之后的第三个千亿立方米页岩气产区。晚侏罗世Haynesville页岩是一套在相对半封闭沉积环境下沉积的高碳泥页岩,主体埋深3000~4500 m,储层超压,具有高含气量、高TOC、高孔隙度等特征,构造简单、储层发育稳定,总面积约2.4 万km2,含气页岩厚度30~110 m,估算原始天然气地质储量20.3 万亿m3,技术可采储量约7.1×1012m3,储量丰度16.4×1012~27.3 万亿m3/km2,平均水平段长2600~2800 m,平均单井EUR达到2.0 亿~2.5 亿m3[9]。

1.3 国外页岩气开发启示

美国页岩气飞速发展的原因是多方面,有其资源的优越性、技术创新的持续性,以及政策的扶持、技术服务的市场化、管理的精细化等,总结起来,对国内页岩气的发展有3 点启示:

(1)持续技术创新为页岩气长远发展提供强劲动力

北美先后经历了多次技术升级与换代,20 世纪90年代,大型水力压裂技术率先推动Barnett页岩气开发突破。2008年,水平井多段压裂技术的推广,进一步推动了Marcellus等多个页岩气藏规模开发。钻井技术的创新升级,使作业公司追求2500 m以上更长的水平段,且水平段普遍采用“一趟钻”,机械转速达50 m/h以上,钻井周期和工艺技术大幅领先于国内。例如,在Marcellus页岩气,Rice能源2015年已经实现单台钻机每年完钻25 口井,到2017年最高可达到40 口;Haynesville垂深为3500~4400 m、水平段长1829~2473 m的三开井钻井周期通常只有26~35天。在压裂改造方面,2014年以前,主要采用较长的段间距(70 m左右)与簇间距(18 m左右),加砂强度(1.5 t/m)和液体规模(16 m3/m)也普遍较低,单井平均EUR也只有1 亿方左右,2015年开始,广泛应用高密度完井(段间距30 m左右)、密切割分段(簇间距5 m左右)、段内转向、高强度加砂(3 t/m)、扩大液体规模(30 m3/m)等技术,并大规模应用石英砂替代陶粒,实现了单井可采储量的大幅增加(单井平均EUR2 亿~3 亿方)。在油气井监测方面,2016年以前,主要应用微地震、示踪剂、生产测井等传统常规技术进行压后评估,近年伴随分布式光纤、化学示踪支撑剂等裂缝诊断技术的发展,逐步实现了压裂过程裂缝起裂及延伸情况的实时监测。

(2)高效经营管理模式是页岩气蓬勃发展的必由之路

经过几十年持续的管理创新,形成了以油公司(甲方公司)主导的生产经营管理模式,油气井设计、关键技术、施工模板、技术要求等均由甲方主导,油气井实施的全过程均由甲方监督,有效保证工程实施的质量,避免乙方服务公司为降低成本造成的工程质量下降的问题。同时,相比于国内单井“承包制”的运营模式来说,国外普遍采用“日费制+精准激励”管理模式,充分调动了施工队伍积极性,有效提升了钻井效率。钻井“日费制”可有效降低运行成本,倒逼乙方公司主动提速;在员工的精准激励方面,制定奖励办法保障基础收益,提高作业队伍和人员积极性,同时,根据完井周期和作业效果,对作业服务公司和一线施工队伍进行专项奖励。上述经营管理模式为甲方公司降低成本提供了有效途径。

(3)多元产业扶持政策为页岩气效益开发提供保障

美国政府通过制定价格激励、税收抵免、政府补贴、财政政策,促进了页岩气产业的快速发展。在产业政策支持方面,1978年,政府出台的《天然气政策法案》将页岩气、煤层气、致密气等非常规天然气实行特别的价格激励政策,相比常规天然气给予较高的上限管制价格,以此刺激非常规天然气产业的发展;1979年政府颁布《原油意外获利法》,对1980年到1993年期间钻探并于2003年之前生产和销售的非常规气实施税收减免,同时,对于非常规天然气的生产与加工,政府建立考虑通胀因素的天然气市场价格联动机制,有效避免产销问题;2005年政府颁布的《能源政策法案》规定,2006年投入运营且用于非常规能源生产的油气井,可在2006—2010年享受每桶油当量3 美元的补贴,该规定的出台大幅促进了页岩气产量由370 亿m3猛增至1500 亿m3。在技术创新政策方面,自1976年起,在美国能源部主导下设立了天然气研究院和非常规天然气研究项目,28年持续投入油气科技项目超过50 亿美元。同时,政府主导多方联合现场试验,建立了如GTⅠ、HFTS等多个页岩气现场实验室,形成科研与生产协同的高效创新模式。当前美国能源部正实施10 多个页岩油气相关在研项目,总投资超过10 亿美元,旨在提升页岩油气开发效果。

2 中国页岩气勘探开发主要进展与成果

2.1 页岩气勘探开发历程

从2005年起,国内开始关注页岩气资源,历经近20年的探索攻关,中国页岩气经历了从无到有、从小到大的突破,此间共经历了评层选区阶段(2005—2009年)、开发试验阶段(2009—2012年)、示范区建设阶段(2012—2016年)、海相页岩气规模开发阶段(2016年—至今) 4 个阶段[10-15]。

2.1.1 评层选区阶段(2005—2009年)

2005年起,国土资源部油气资源战略咨询中心联合国内石油企业、高校及研究机构开展了页岩气资源调查与成藏地质条件评价工作。2006年,国内石油企业借鉴北美页岩气评层选区标准,在国内开展野外剖面调查、浅井取心等工作。2007年中国石油与美国新田石油公司开展国内第一个联合研究项目“威远地区页岩气联合研究”,2008年在长宁构造北翼钻探了我国第一口页岩气地质资料井—长芯1 井,2009年与壳牌公司开展国内第一个联合评价项目“富顺—永川区块页岩气项目”。该阶段主要借鉴北美页岩气评层选区标准,通过大量野外剖面勘查、浅井取心分析等,获取评价关键参数,初步创建了适合我国地质条件的页岩气评层选区技术体系,确定了四川盆地及周缘五峰组—龙马溪组为页岩气勘探开发的主力层系。

2.1.2 开发试验阶段(2009—2012年)

国家开始重视页岩气资源的勘探开发,2011年国土资源部将页岩气正式列为新发现矿种,对其按独立矿种进行管理。国内石油企业加大投入、加快勘探节奏。中国石油在川南长宁、威远、昭通三个区块进行了页岩气钻探评价,2010年完钻国内第一口页岩气直井—威201 井,在龙马溪组、筇竹寺组压裂获得工业性页岩气流,突破了页岩气出气关,2011年实施了国内第一口水平井—宁201-H1 井,在龙马溪组页岩段压裂获得15.26 万m3/d 商业气流,实现了页岩气商业性开发突破;中国石化2012年在涪陵焦石坝构造进行了页岩气钻探评价,实施了焦页1-HF水平井,在龙马溪组页岩段压裂获得20.3 万m3/d 商业气流,发现了涪陵页岩气田。

2.1.3 示范区建设阶段(2012—2016年)

国家大力支持、鼓励页岩气开发。2012年3月,国家发改委能源局批准设立了川南长宁—威远[12]和昭通[13]2 个国家级页岩气示范区,2013年9月批准设立重庆涪陵国家级页岩气示范区[14],以期通过先导示范带动国内页岩气产业的快速发展。2013年中国石油和中国石化两家企业在四川盆地五峰组—龙马溪组实现了页岩气年产量2 亿m3的产量突破,2014年示范区产能建设提速,这一时期建成的生产能力为50 亿m3/a,累计生产页岩气超过100 亿m3。2014年,原国土资源部对中国石化重庆涪陵页岩气田焦石坝区块JY1—JY3 井区五峰组—龙马溪组一段进行地质储量评审,新增探明地质储量1067.5 亿m3,随后中石化率先启动了涪陵页岩气田一期50 亿m3/a产能建设。2014年,中国石油启动了川南页岩气田26 亿m3/a产能建设,2015年提交探明地质储量1635 亿m3。该阶段启动了国家级页岩气示范区建设,发展完善了页岩气勘探开发主体技术和高产井培育方法,井均测试的产气量从平均10 万m3/d 提高到 20 万m3/d,2016年四川盆地五峰组—龙马溪组页岩气年产量达78 亿m3。

2.1.4 规模开发阶段(2016年—至今)

该阶段中国页岩气勘探开发快速发展,在四川盆地及周缘五峰组-龙马溪海相页岩建成了“万亿立方米储量、百亿立方米产量”大气田。2018年,我国首个大型页岩气田—涪陵页岩气田宣布建成,年产能100 亿方,2020年,长宁—威远页岩气示范区年产量达106 亿方,建成我国第一个百亿方页岩气田[15]。同时,我国页岩气开发也步入深层领域,2019年中国石油在川南泸州区块埋深3800 m的泸203 井获得138 万m3/d测试产量,创国内页岩气测试产量的新纪录,实现了深层页岩气的战略突破,2021年泸州区块新增页岩气探明地质储量5138.09 亿m3,落实了国内首个万亿立方米储量的深层页岩气区。2017年,通过提高优质储层钻遇率、深层压裂的技术攻关,中石化威页23-1HF井测试获日产气26 万m3高产气流,发现了威荣页岩气田,随后在丁山—东溪、綦江区块相继取得了深层页岩气勘探突破。

2.2 页岩气勘探开发成果与认识

中国页岩气勘探开发正处于快速发展阶段,在四川盆地五峰组—龙马溪组海相页岩探明了川南、涪陵两个页岩气大气田,实现了规模效益开发,形成了水平井多段压裂为主体的勘探开发技术与装备体系,获得了海相页岩气勘探开发的成功经验[16-20]。

2.2.1 四川盆地龙马溪组海相页岩气实现规模效益开发

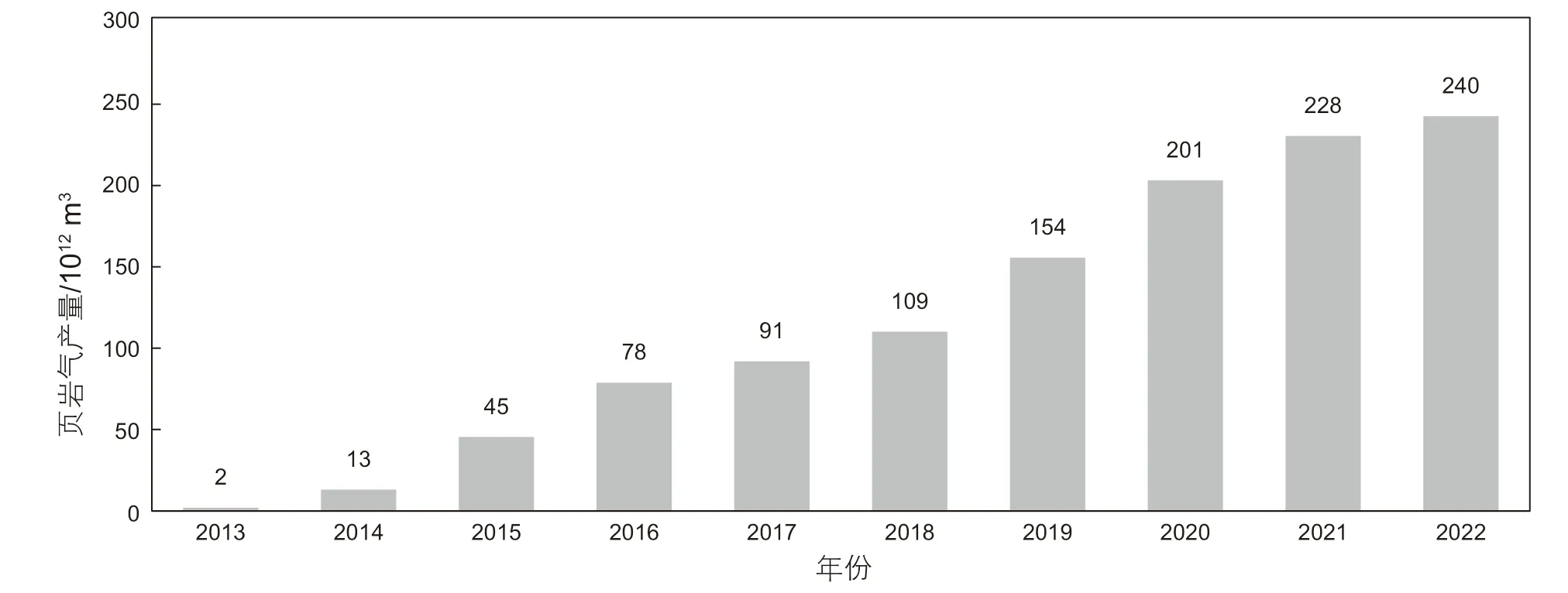

四川盆地及周缘龙马溪组海相页岩气规模效益开发是中国页岩气产业持续发展的基石,近十年页岩气产量实现持续快速增长(图3),截至2022年底,全国共投产页岩气水平井2677 口,累产气1161 亿m3,2022年产量238.45 亿m3,占国内天然气总产量的10.9%。

图3 2013—2022年中国页岩气产量Fig.3 China shale gas production during 2013—2022

中国石油自2014年起在川南启动页岩气规模建产,“十三五”产量突破百亿方,建成国内首个万亿方储量百亿方产量区。川南国家级页岩气示范区自批复设立以来,历经10 余年的探索与实践,已建成集规模、技术、管理、绿色为一体的页岩气产业化示范基地,其成功经验对于中国非常规油气资源的高效开发具有重要借鉴意义。在示范区建设过程中,创建了页岩气“三控”富集高产理论,明确了川南地区页岩气富集模式,形成了适用于川南地区“强改造、高—过成熟、复杂地应力”的“六大”主体技术,即地质综合评价技术、页岩气开发优化技术、水平井优快钻井技术、水平井体积压裂技术、工厂化作业技术、高效清洁开采技术[12-13],创建了地质工程一体化高产井培育方法,在长宁—威远示范区建成100 亿m3产能规模,实现了中深层页岩气的效益建产。同时,创新建立了川南页岩气高效开发管理模式,逐步形成了以“控制递减、增加动用、拓展外围”为核心的稳产优化技术,中深层100 亿m3实现了接替稳产。

2016年,在壳牌和BP等国际石油公司相继退出川南深层页岩气开发的背景下,中国石油坚持创新驱动、自主创新,聚焦深层页岩气选区、部署、钻井、压裂、生产效益开发“五大”关键环节中的瓶颈问题,在川南地区形成了以“五好”(选好区、定好井、钻好井、压好井、管好井)为核心的深层页岩气勘探开发关键技术,建立了深层页岩气高产井培育模式,有效支撑了深层页岩气的规模建产。2021年6月,川南页岩气田泸州区块提交了首个深层页岩气万亿立方米储量,建成了国内首个规模效益开发的深层页岩气井区—泸州阳101 井区,产能规模达30 亿m3。

截至2022年底,中国石油川南页岩气田已探明页岩气地质储量1.76 万亿m3,投产水平井1519 口,平均单井EUR0.93 亿m3,累产气581.7 亿m3,2022年产量达139.35 亿m3。

中国石化建成涪陵、威荣和永川等页岩气田。2014年,中国石化启动了涪陵页岩气田一期产能建设,2015年12月累计建成产能50 亿m3/a。涪陵页岩气示范区建设经历了勘探评价、一、二期建设、立体开发调整三个阶段,累计产气量超400 亿m3。涪陵国家级页岩气示范区建设过程中创新建立了海相页岩气“二元富集”理论、页岩气高效开发气藏工程理论,形成了页岩气丛式水平井组优快钻井技术、不同地质条件页岩储层差异化缝网压裂技术、页岩气高效采气集输技术、岩溶山地页岩气绿色开发技术等四大配套技术体系,实现了关键装备和配套工具国产化[14]。

借鉴涪陵页岩气田成功经验,中国石化持续加大四川盆地志留系深层页岩气勘探。2018年,中国石化在威荣深层高压页岩气田提交探明地质储量1246.78 亿m3,同步启动产能建设。2021年中国石化在重庆綦江东溪构造钻探重点页岩气探井—东页深2井,在埋深4300 m气层试获日产页岩气41.2 万m3,标志着我国在埋深4000 m以上的深层页岩气勘探领域取得新的重大进展,2022年綦江深层页岩气气田提交探明地质储量1459.68 亿m3。

截至2022年底,中国石化累计提交探明页岩气地质储量1.19 万亿m3,投产井1088 口,平均单井EUR0.9 亿m3,累产气578 亿m3,2022年产量达99.1 亿m3,其中,涪陵页岩气田2020年达产70 亿m3后保持稳产,2022年产量68 亿m3。

2.2.2 新层系新领域勘探突破

四川盆地筇竹寺组、吴家坪组页岩气勘探先后获得重大突破,进一步增强了页岩气增储上产信心。2022年中国石化在井研—犍为地区钻探金石103HF井筇竹寺组获测试产量25.86 万m3/d,实现了寒武系筇竹寺组页岩气的勘探突破,2023年中国石油资阳地区的资201 井在筇竹寺组获测试产量73.88 万m3/d,实现了高产突破。2020年,中国石化利川红星地区的红页1HF井在吴家坪组获测试产量8.93 万m3/d,连续生产超过490 d,累积产气量超过2200 万m3,填补了中国二叠系页岩气勘探开发的空白[23-25]。

近年来,中国石油、中国石化、自然资源部等针对海陆过渡相地层完钻页岩气井100 余口,在石炭系、二叠系等多套页岩地层获得良好的产气显示。2018—2019年,中国石油在鄂尔多斯盆地大宁—吉县区块二叠系山西组钻探5口页岩气直,在山23亚段获测试产量2000~10000 m3/d,其中大吉51 井测试产量7000 m3/d。延长石油针对鄂尔多斯盆地石炭系—二叠系海陆过渡相、三叠系陆相页岩层段进行钻探,多口探井见工业气流,其中延川区块山1 段3 口井获工业气流,云页平3 水平井测试产量5.3 万m3/d、云页平6水平井测试产量2.0 万~3.0 万m3/d。鄂尔多斯盆地西缘奥陶系乌拉力克组是新区新领域页岩气勘探的重要领域,中国石油2017年实施的忠4 井在乌拉力克组获测试产量4.18 万m3/d,2019年实施的忠平1 井试气获26.48 万m3/d无阻流量,2022年李86 井试气获15.22 万m3/d无阻流量。

3 发展前景与面临挑战

3.1 中国页岩气地质特征与开发潜力

3.1.1 资源与地质特征

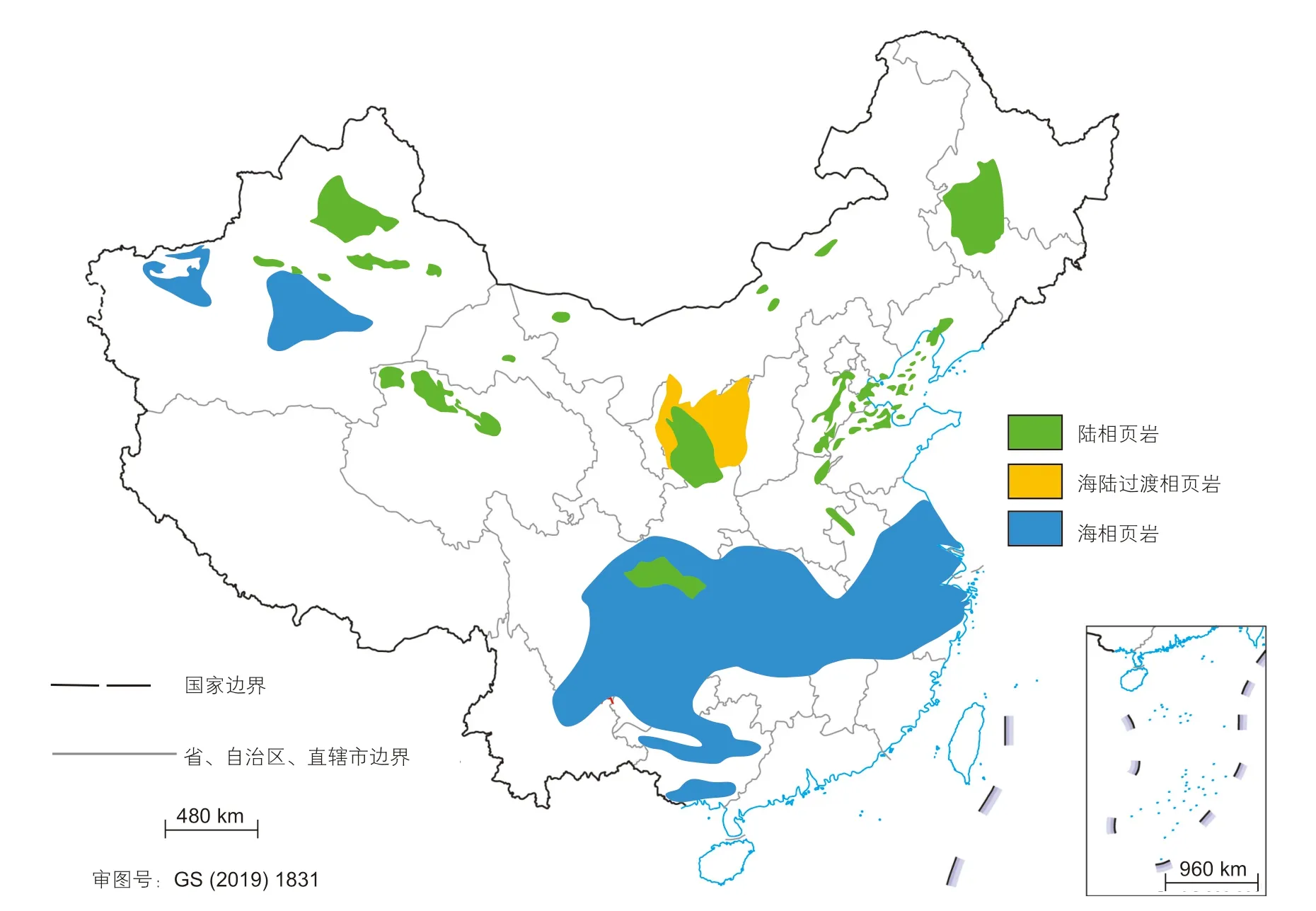

前寒武纪至新近纪,中国陆域地区广泛发育3 类富有机质页岩,一是早古生代为主的海相页岩;二是石炭纪—二叠纪为主的海陆过渡相页岩;三是中新生代为主的陆相页岩(图4)。据中国石油第四次资源评价结果,中国陆上页岩气地质资源量为80.45 万亿m3,可采资源量为12.85 万亿m3。其中,海相页岩气可采资源量为8.82 万亿m3,分布在四川盆地及周缘、中下扬子地区等南方地区及塔里木盆地、羌塘盆地等中西部地区,面积约60 万~90 万km2,以上奥陶统五峰组—下志留统龙马溪组、下寒武统筇竹寺组及其相当层位为重点层系。海陆过渡相页岩气可采资源量为2.37 万亿m3,主要分布在南方及华北地区,面积约15 万~20 万km2,其中南方地区为二叠系龙潭组及其相当层组,华北地区为石炭系—二叠系本溪组、太原组、山西组及其相当层组。陆相页岩气可采资源量为1.66 万亿m3,主要分布在东部松辽盆地、渤海湾盆地及中部鄂尔多斯盆地等,面积约20 万~25 万km2,以三叠系—侏罗系、白垩系(青山口组)、古近系—新近系(沙河街组)为重点层系。

图4 中国页岩分布图Fig.4 Distribution of shale reservoirs in China

中国南方海相页岩气成藏条件相对优越,页岩分布广、厚度大,有机碳含量高,有机质以腐泥型为主,生烃潜力优越,脆性矿物含量高,可压裂性好,有机孔大量发育,储集性好。但与北美海相页岩相比,中国海相页岩具有埋深大、热演化程度高、构造与地应力复杂等特征,开发难度大,单井产量偏低(表1)。海陆过渡相及陆相页岩气成藏条件相对较差,多与煤层、砂岩互层,优质页岩厚度小、连续性差,有机碳含量变化大,有机质以腐殖型为主,黏土矿物含量高,有机孔发育程度低,含气量变化较大[3-5]。目前中国海陆过渡相页岩气总体处在勘探评价阶段,在鄂尔多斯盆地、南华北盆地、沁水盆地的山西组、太原组及南方地区的龙潭组页岩气钻探及试井获得气显示,个别探井见工业气流[27]。陆相页岩沉积受高频旋回控制,岩性变化较快,页岩层系连续性较差,有机碳含量变化快且有机质类型多,热演化程度偏低,以生油为主、油气共生,有机孔不发育,孔隙度偏低,黏土矿物含量高,压裂改造难度大。目前仅在四川盆地侏罗系和鄂尔多斯盆地三叠系延长组陆相页岩地层钻获工业气流,资源前景存在不确定性[28-29]。

表1 中美页岩地质特征对比[2-13]Table 1 The geological charateristic constrat of shale reservoirs between China and American[2-13]

3.1.2 开发潜力

中国石油页岩气勘探开发主力层系是四川盆地的五峰-龙马溪组,有利接替层系为筇竹寺和吴家坪组。在五峰组-龙马溪组,中国石油矿权区内页岩气资源量21.23 万亿m3,截至2022年底已提交探明储量1.76 万亿m3,产量139 亿m3,探明率仅8%,勘探开发潜力巨大。经评价,中国石油矿权区内4500 m以浅可工作区面积18 000 km2,资源量9.8 万亿m3,其中Ⅰ类区面积9300 km2、资源量5.7 万亿m3,Ⅱ类区面积5300 km2、资源量2.6 万亿m3,Ⅲ类区面积3400 km2、资源量1.5 万亿m3。测算五峰组-龙马溪组具备年产500 亿m3稳产15~20年以上潜力,考虑建产节奏,2035 前主体动用Ⅰ类区、部分动用Ⅱ类区,2035年具备300 亿~400 亿m3产量潜力。

“十四五”以来,中国石油对二叠系吴家坪组和寒武系筇竹寺组开展了勘探评价,认为开江-梁平海槽南缘上二叠系吴家坪组深水陆棚相页岩储层品质好,有望落实4500 m以浅有利区面积1400 km2、地质资源量4700 亿m3;德阳-安岳裂陷槽中段下寒武统筇竹寺组页岩储层条件优越,初步揭示出万亿方级资源潜力。2021年部署实施吴家坪组专层风险探井大页1H井,目前已试采5 个月,预测EUR为1.14 亿m3;2021年部署实施筇竹寺组专层探井资201井和威页1H井,目前资201 井测试日产量73.88 万方,排采效果好;威页1H正在排采,目前压力稳定在34 MPa,日产量6 万方以上。根据资源类比法,100 亿~150 亿m3储量建成1 亿m3产量长期稳产,筇竹寺组和吴家坪组资源具备100 亿~200 亿m3产量潜力。

截止2022年底,中国石化拥有页岩气区块18 个,面积3.45 万km2,均位于四川盆地及周缘,其中勘查区块12 个,面积3.33 万km2,开采区块6 个,面积1199 万km2。矿权区内地质资源量38 万亿m3,有利区资源量11 万亿m3,其中志留系深层2.42 万亿m3、志留系常压3.34 万亿m3、志留系中浅层高压资源量1.0 万亿m3、新层系3.90 万亿m3。2022年底累计探明地质储量1.19 万亿m3,当年产量99 亿方。目前开发主体为中浅层高压资源,深层页岩气含气性好、压裂难度大,常压页岩气分布面积广、单井产量低,新层系页岩气勘探程度低,正持续开展攻关。按照50%资源动用率、25%采收率、稳产20年,中国石化资源量可保证260 亿m3产量规模。考虑技术成熟度和时间序列接替,中国石化2035年具备100 亿~200 亿m3产量潜力。

对于国内其它油公司,只有贵州页岩气公司投入勘探开发工作量并形成工业产量,该公司有正安安场向斜、赤水宝源、桐梓狮溪3 个重点目标区块,总勘查面积815 万km2,预计资源量1100 亿m3,根据资源类比,贵州页岩气公司具备10 亿~20 亿m3产量潜力。

综上,中国页岩气整体具备千亿方左右的开发潜力,但考虑开发节奏和技术成熟度,2035年优先动用五峰-龙马溪组、筇竹寺组、吴家坪组等海相页岩气,并积极探索其它新层系、新领域,2035年具备500 亿~800 亿m3产量潜力。

3.2 面临挑战与攻关方向

当前,中国页岩气勘探开发仍面临一系列问题与挑战,四川盆地五峰组—龙马溪组页岩中浅层核心区进入开发中后期,外围接替区资源品质变差,规模效益开发及稳产难度大;增储上产的重点领域深层页岩气虽然资源潜力大,但构造与地应力复杂,断裂及微幅构造发育,压裂改造难度大,套变与压窜频发,严重影响气井产能,同时相较于北美页岩气田,川南深层页岩具有高温高压高应力特征,工程装备适应性有待改进,钻井、压裂施工效果与效率较北美存在一定差距,开发成本居高不下,制约深层页岩气规模效益开发;新区新层系方面,四川盆地筇竹寺组页岩具有时代老、热演化程度高的特征,在川南、川东地区出现大面积碳化,开发潜力有待进一步探明;鄂尔多斯盆地和四川盆地海陆过渡相、陆相页岩多与煤层、砂岩及灰岩频繁互层,单层厚度薄、横向变化快,较难实现长水平段“工厂化”作业,规模化开发面临巨大挑战[30-34]。为进一步推动中国页岩气规模效益开发,实现中国页岩气产业升级,应重点从以下方面开展技术攻关。

(1)积极完善页岩气立体开发配套技术。北美页岩气开发经验表明,对于巨厚页岩储层来说,单层井网的页岩气储层采收率只有10%~20%左右。对于我国川南地区奥陶系五峰组至志留系龙马溪组储层来说,立体井网是实现采收率大幅提高的关键技术之一。中国石化自2018年起在涪陵页岩气田焦石坝地区进行了多井次的二层井网的立体开发实验,并于2019年成功实现立体开发工业化应用,区块平均采收率由12.6%提高至23.3%,立体井网开发区采收率可达39.2%。中国石油自2020年开始,在长宁-威远等页岩气建产区,优选井位进行立体开发的现场试验。

相比于单层井网来说,为有效避免压窜等工程事件,立体井网区域的选取需综合考虑储层的物质基础、地质与工程甜点分布特征、纵向上裂缝和应力格挡层分布特征,评价参数的选取、评价指标范围的确定需考虑更多因素。在工程实施方面,一方面,在综合考虑地质甜点与工程甜点的基础上,应准确把握钻井“靶体”位置,中国石化的工程实践表明,在立体井网开发方式下,地质甜点不一定是最佳“靶体”,要在地质甜点中找工程甜点,以实现压裂改造缝网SRV的最大化;另一方面,在压裂改造过程中,应准确预测储层的地应力特征,准确把握应力隔挡层的分布,才能使得立体井网得以有效实施。同时,需明确多层井网多井次的压裂方法与先后顺序,进而实现改造效果的最大化,平面多井次拉链式压裂与多层井网间多井同时压裂技术也待更进一步完善与丰富。在开发方式方面,传统单层井网只需考虑平面多井干扰问题,对于立体井网而言,采用何种工艺措施才能有效避免纵向上多井间的相互干扰,控压生产方式和降压路径的优选,也是下一步主要的攻关方向。

(2)持续优化页岩气地球物理评价技术。针对深层复杂构造背景下地应力场纵横向变化快,孔隙与地层压力分布复杂等特征,持续攻关基于地球物理资料的地应力评价与预测技术,明确深层页岩储层各向异性岩石力学特征,建立地应力敏感参数岩石物理模型,优化地应力测井评价技术,攻关基于各向异性反演的地应力场地震预测技术,进一步提升地应力场纵横向预测精度。同时,复杂构造区天然裂缝发育,目前手段裂缝识别精度有限,准确预测难度大,针对上述问题,大力提升基于地球物理的天然裂缝识别技术,推广应用基于阵列声波的井筒及井旁裂缝测井技术识别,建立完整的井筒断裂测井识别技术系列;攻关叠前各向异性断裂地震预测技术,采用叠后数据提频处理增强断裂,形成基于地震的微细断裂预测技术。

(3)加快钻井与压裂工程技术迭代升级。针对深层水平井高温高压条件下导向工具易失效、钻井效率低等问题,持续攻关深层钻完井关键设备和钻井液体系,逐步升级钻井泵、旋转导向、个性化钻头、长寿命螺杆等装备工具,攻关裂缝发育条件下井漏综合防治技术与复杂地应力环境下裂缝性井壁协同防卡技术,从井身结构、井眼轨迹、钻井液密度和套管材质扣型等方面进一步优化钻井设计,做到“一井一策”,升级以“井身结构优化+高效PDC钻头+旋转导向+优质钻井液+井筒降温”为核心的深层页岩气钻井工程技术,降低施工风险,缩短钻井周期,加强趟钻分析,从提升单趟进尺着手,不断迭代完善“一趟钻”技术,大力提升造斜~水平段“一趟钻”比例。

(4)加大新层系新领域的勘探评价力度。四川盆地筇竹寺组、吴家坪组的勘探已取得重大突破,筇竹寺组测试产量更是高达74 万m3/d,显示了较好的开发潜力,因此下一步针对新层系新领域取得突破的区域,需要加快节奏部署评价井与三维地震,明确地质特征、落实气井产能,开展先导试验,为下步规模开发奠定坚实基础。

4 结束语

页岩气革命深刻改变全球能源格局,助力美国实现能源独立,我国页岩气可采资源量12.85 万亿m3,开发潜力巨大。目前我国已经形成地质综合评价、开发优化、优快钻井、体积压裂、工厂化作业、清洁开发六大主体技术系列,实现3500 m以浅五峰组-龙马溪组海相页岩气规模效益开发,形成长宁、威远、昭通、涪陵等商业气田,年产量达238 万亿m3。深层页岩气开发稳步推进,已建成泸州、渝西、威荣等深层页岩气田。新区新层系勘探获得重要突破,四川盆地寒武系筇竹寺组、二叠系吴家坪组、鄂尔多斯盆地二叠系山西组页岩水平井测试获高产,展现出良好的开发潜力。

虽然当前我国页岩气产业仍面临诸多挑战,但只要我们坚定信心,通过勘探开发理论与技术、钻井及压裂工程技术、开发与管理模式三方面的持续攻关与创新升级,我国页岩气产业会迎来再一次快速发展。