中国油页岩原位转化技术现状与展望

孙友宏,郭威,李强,白奉田,邓孙华*

1 油页岩地下原位转化与钻采技术国家地方联合工程实验室,吉林 长春 130026

2 中国地质大学(北京),北京 100083

3 吉林大学建设工程学院,吉林长春 130026

4 自然资源部复杂条件钻采技术重点实验室,吉林 长春 130026

0 引言

我国油页岩地质资源量巨大,1000 m以浅查明含油率大于3.5%的地质资源量为7199.37 亿t,折合成油页岩油约为476.44 亿t,储量仅次于美国,位居全球第二位[1]。油页岩热裂解制取的油页岩油主要成分是煤油和柴油,是一种非常现实的油气战略储备资源。从能源安全角度出发,大力开发油页岩资源,对缓解我国原油对外依存度、优化能源结构、促进国家经济与社会发展具有十分重要意义。

目前地面干馏炼制油页岩油是我国油页岩资源最主要的开发利用方式。油页岩炼油工业发展至今有近90年的历史,技术已相对成熟,生产企业分布在辽宁抚顺、吉林桦甸、吉林汪清、山东龙口、甘肃窑街、陕西铜川、新疆哈密和新疆吉木萨尔等地。但我国油页岩储层主要以陆相湖盆泥页岩为主,有机质呈固态形式,含油率在3.5%~5%的低品质油页岩占到总资源量的45.4%,而含油率>10%的优质资源仅为总量的17.6%,经济性规模开发难度较大[1]。受日益严峻的环保要求和仅适用于浅层资源开发等限制,我国油页岩地面干馏产量增长缓慢,严重制约了油页岩资源产业的发展。因此,绿色高效的原位转化将是未来油页岩工业的发展方向。

油页岩原位转化技术是通过直接对埋藏于地下油页岩储层进行人工加热,使油页岩内部的固体干酪根裂解成轻质油气,再通过传统的油气井筒开采到地面的一种开发方式。该方式具有占地面积小、开发成本低、环境影响小且可开发深层油页岩资源的优势,有望实现油页岩资源的规模化开发。

自上世纪40年代,瑞典最早提出采用电加热的方法原位转化油页岩资源以来[2],国际上诸多石油公司和研究机构相继开发了十余种油页岩原位转化技术。其中,美国矿业局和西方石油公司提出的地下燃烧原位转化技术[3-4]、壳牌的ⅠCP技术[5]、埃克森美孚公司的ElectrofracTM技术[6-7]、以色列亚洲科技公司的TS法和美国页岩油公司提出的CCR流体加热技术[8]等都已实施了现场试验。根据原位转化热量的来源和传递方式,可以将油页岩原位转化技术分成燃烧加热、传导加热、对流加热和辐射加热4 大类。其中,以燃烧加热和传导加热形式的油页岩的原位转化技术相对成熟。

美国国家能源局、国家矿业局和西方石油公司在20 世纪70年代运用真原位(TⅠS)和改性原位(MⅠS)2 大原位燃烧加热技术在美国犹他Vernal和科罗拉多Logan Wash地区实施了矿产试验与小试生产,油页岩油总产量均超过万吨[4,9]。这2 种技术主要采用地下爆破与地下燃烧相结合的方式原位加热浅表的油页岩,加热效率高,但地下工艺的控制非常复杂,且存在一定的污染风险。

此后,随着现代技术的不断进步,以荷兰壳牌公司为代表研发的小井距电加热技术(ⅠCP)发展迅速,先后在美国、加拿大和约旦开展了8 次先导性试验,整体技术成熟度已超过90%[10-11]。ⅠCP技术具有设备简单和油收率高的优点,但数年的加热周期使其在工业应用上存在一定的局限。2005年,壳牌公司在吉林省投入了大量资金开展油页岩资源勘查,但经过系统的测试与评估后,认为我国松辽盆地南部油页岩资源的工业品位和矿床厚度达不到ⅠCP技术的经济性开发指标。

在这一背景下,针对我国油页岩的自然禀赋,国内吉林大学、吉林众诚油页岩公司、太原理工大学、中石油勘探开发研究院等单位分别研制了局部化学反应法(TSA)、高压-工频电加热法(HVF)、近临界水法(SCW)、压裂燃烧法、原位注蒸汽法(MTⅠ)和水平井电加热轻质化法等多种油页岩原位转化技术。其中压裂燃烧法和局部化学反应法已通过现场试验从地下原位转化出油页岩油和气。此外,还有多个现场试验正在筹备建设中:中石油与中石化分别计划在鄂尔多斯盆地选址,针对长7 段中低熟页岩油与油页岩开展原位转化先导试验与示范工程建设;吉林省能源局与松原市政府在积极推进建设“国家油页岩原位转化松原先导试验示范区”的申报工作;大同煤矿集团与太原理工大学合作,计划在新疆阜康开展注蒸汽法油页岩原位转化的中试试验;陕煤集团也考虑能源布局,开始探索富油煤的原位转化技术研究。

本文将详细梳理我国油页岩原位转化技术现状和原位试验进展,总结分析油页岩原位转化的关键技术与发展方向,深入探讨我国油页岩原位转化面临的机遇与挑战,并提出相关政策建议,希望能为推动我国油页岩产业发展提供有益借鉴。

1 我国油页岩原位转化技术现状

我国原位转化技术起步较晚,但发展迅速。近20年,在国家能源需求牵引下,国内高校、科研院所与能源企业均开展了油页岩原位转化技术研发,开发出多种适用于我国油页岩资源特点的原位转化新技术。

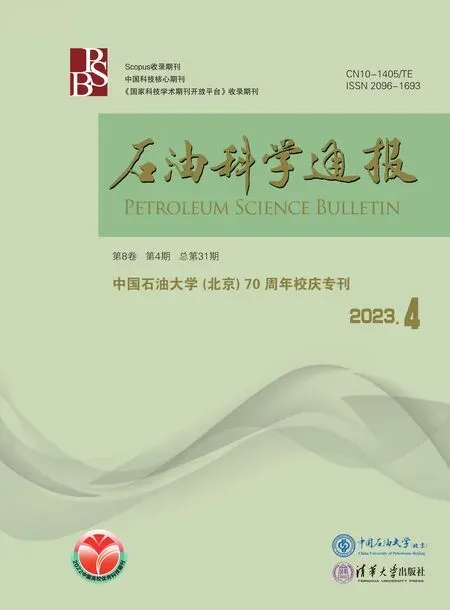

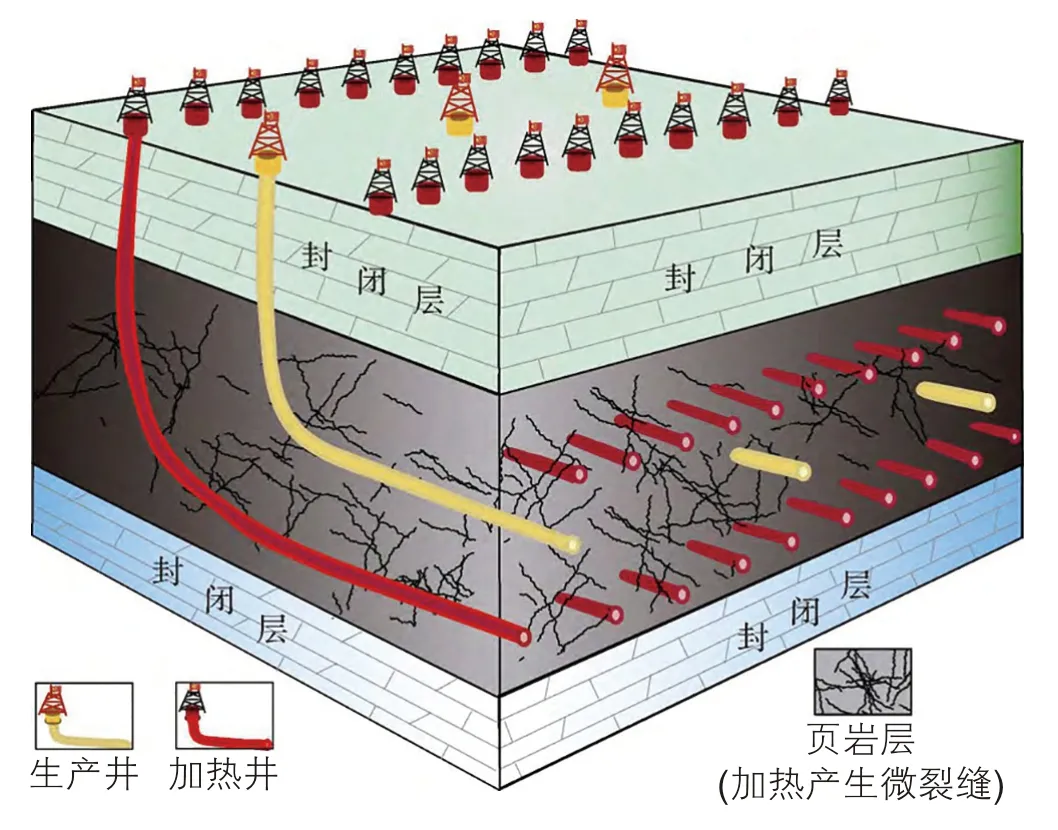

1.1 油页岩原位注蒸汽开采油气技术(MTI技术)

太原理工大学赵阳升院士团队最早在我国开展油页岩原位转化技术的研究,于2005年提出了以高温水蒸汽(>500 ℃)为载热流体对流加热油页岩储层原位转化技术[12](MTⅠ技术,图1)。水蒸汽不仅具有高载热和强携油气能力,而且可以为油页岩热解供氢,提高热解油气品质,产出的油页岩油和烃类气体与低温蒸汽在压力驱动下沿生产井排至地面[12-13]。此外,在不同生产阶段,通过注热井与生产井之间科学调配,改变蒸汽的流量和流动方向,可实现油页岩热解区域95%以上油收率[14]。太原理工大学已在实验室完成了MTⅠ技术的大试件(2.2 m)工业实验,证实了该技术具有蒸汽加热成本低、油气采收率高且产油品质好等优势。目前,正计划与晋能控股集团合作,在新疆阜康开展注蒸汽法原位转化油页岩的示范工程项目。MTⅠ技术的实施需要在地面建设大型燃煤锅炉,技术的推广应用还需开发相应的减排措施,降低原位转化过程中的碳排放量。

图1 太原理工大学MTI技术原理示意图[12]Fig.1 Schematic diagram of MTI technology of Taiyuan University of Technology[12]

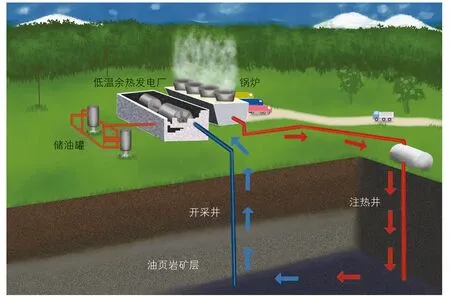

1.2 近临界水法油页岩原位转化技术(SCW法)

近临界水法油页岩原位转化技术(SCW法)是由吉林大学自主研发,针对深层、低渗透油页岩资源的原位转化技术[15](图2)。该技术以近临界水(300~350 ℃、压力10~22 MPa)作为传热传质介质和提取剂,通过近临界水对油页岩的浸润、溶胀和渗透等物理化学作用,裂解油页岩中的干酪根有机质[16],再通过近临界水对有机质良好的溶解力将油气产物萃取出来。SCW法充分利用了近临界水活性高、传热传质能力强和绿色环保等优点,实验室油气回收率达90%以上[16]。此外,SCW法能够有效携带水溶性的金属盐类催化剂进入油页岩储层,使原位转化进一步提质增效[17-18],是绿色节能的新型油页岩地下原位转化技术。但该技术适合于1500 m以深的油页岩储层,对于浅层资源,地下无法实现近临界水所需的高压条件,地下封闭保压困难。

图2 吉林大学SCW法技术原理示意图[19]Fig.2 Schematic diagram of Jilin University’s SCW technology[19]

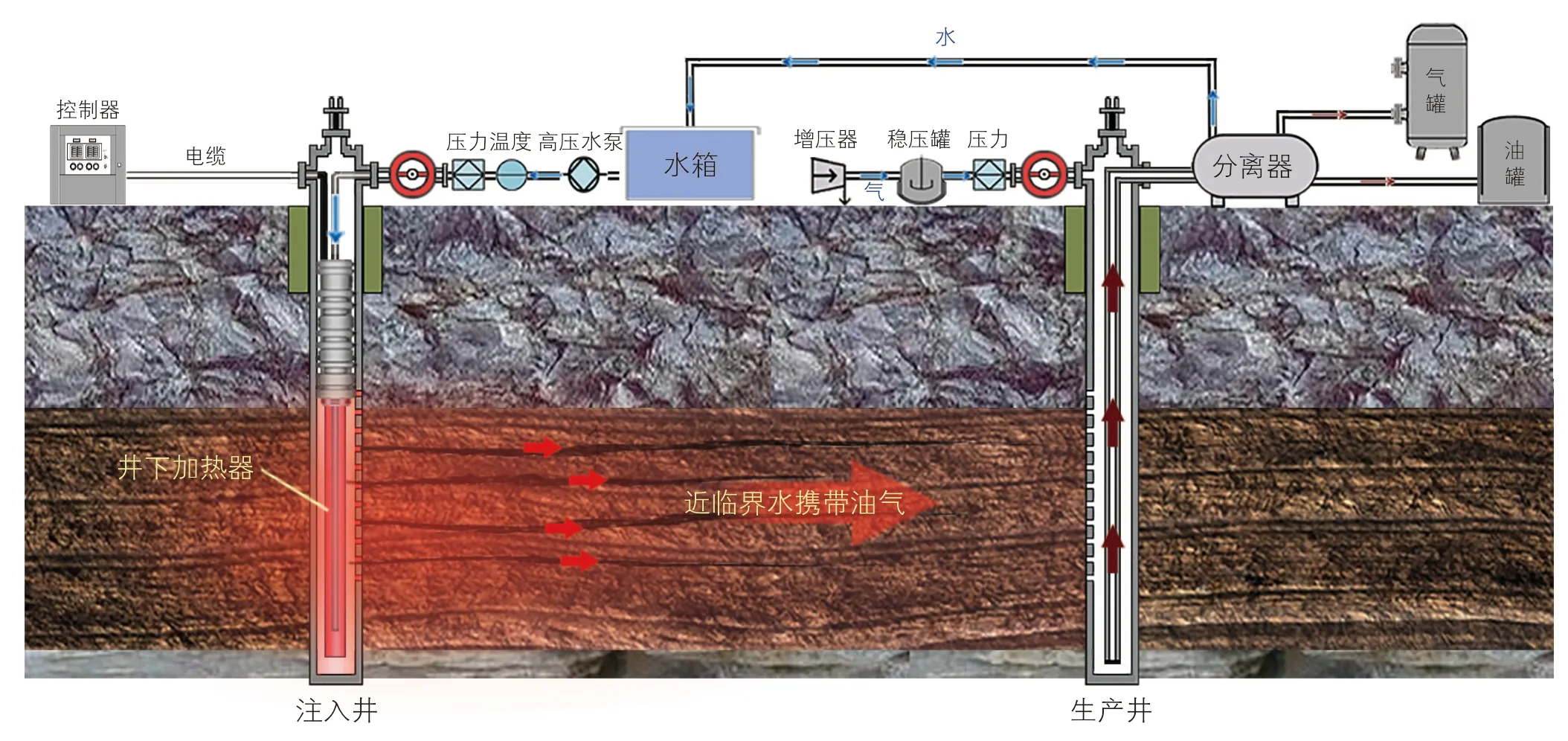

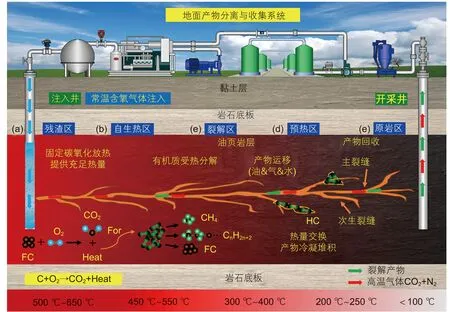

1.3 局部化学反应法油页岩原位转化技术(TSA法)

局部化学反应法由吉林大学和以色列亚洲科技公司共同研发,是一种针对油页岩层薄、埋藏浅、含油率较低资源的地下原位转化技术(图3)[20]。该技术是将高温混合气体注入油页岩储层,利用油页岩中半焦及固定碳的局部化学反应热作为加热干酪根裂解能量,驱动裂解反应链式向前推进,高效产出高温油气,具有开发成本低、热效率高和出油率高等优点[21-22]。此外,运用TSA法采出的油气在地表冷却分离后还可将裂解气作为燃料气体循环注入地下,进一步提高能量利用率,实现经济高效原位转化油页岩。目前,TSA法已先后在吉林农安和吉林扶余开展了油页岩地下原位转化先导试验工程,分别于2015年6月20 日和2020年9月20 日成功从地下采出高品质的油页岩油,验证了技术的可行性[19,23]。

图3 吉林大学TSA法技术原理图[19]Fig.3 Schematic diagram of Jilin University’s TSA technology[19]

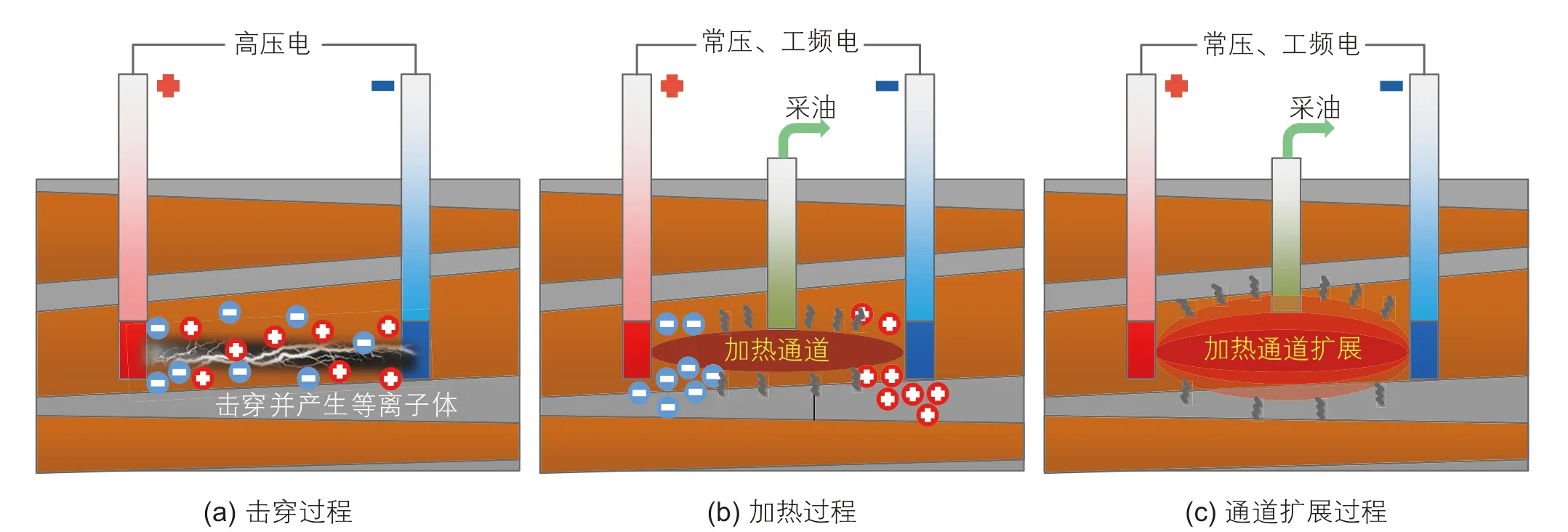

1.4 高压-工频电加热法油页岩原位转化技术(HVF法)

高压-工频电加热法油页岩原位转化技术(HVF法)是吉林大学和俄罗斯托木斯克理工大学联合研发的一种针对不同层厚、不同埋深油页岩的快速原位转化技术(图4)[24]。该技术通过在油页岩储层埋设正负电极,先通过高压电快速击穿油页岩层,大幅降低油页岩层电阻使其内部形成导电快速加热通道,然后再通入工频电,利用导电通道焦耳热实现对油页岩层的高温快速加热,最高加热温度可达800~1000 ℃,从而实现快速裂解产出轻质油页岩油[25-26]。通过实验室对块状油页岩加热裂解实验证明,HVF法具有加热温度高、加热速率快以及对储层适应能力强等特点。但该技术目前尚不成熟,受超高压电压的影响,击穿距离受到限制。此外,该技术对井内电极与地层的无缝接触要求较高,且需要研制安全可靠的超高压大型击穿设备。

图4 吉林大学HVF技术原理示意图[26]Fig.4 Schematic diagram of Jilin University’s HVF technology[26]

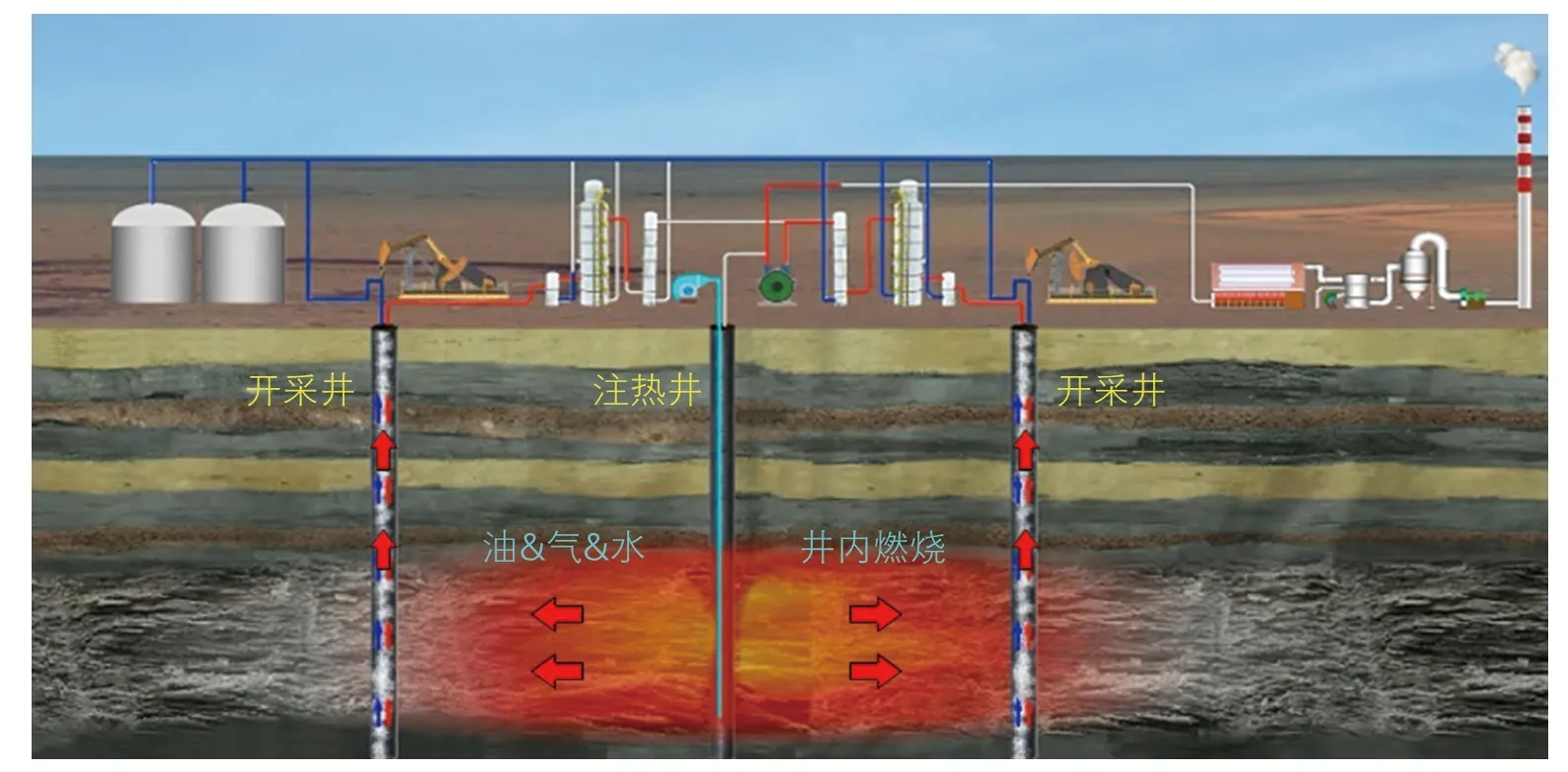

1.5 压裂燃烧法油页岩原位转化技术

吉林省众诚油页岩集团有限公司自2012年成立后,在以色列局部化学法(TS法)的经验基础上提出了“原位压裂燃烧提取油页岩油气”的方法(图5)[27-28]。该技术通过注入气体在井下燃烧放热来加热油页岩地层,待油页岩地层裂解启动后,通过注入空气或氧化剂与油页岩裂解后所剩的沥青质和固定碳发生氧化反应,产生的热能作为后续裂解的热源,实现连续裂解。该公司在吉林扶余运用该技术开展了油页岩原位转化现场试验,于2014年7月从地下开采出我国第一桶油页岩油,标志着该技术的初步成功[29-30]。压裂燃烧法原位开发油页岩具有投资少、运营成本低、环境污染小、资源利用率高和产油产气见效快等优点,但井下燃烧技术控制工艺非常复杂,对工艺安全性要求较高[30]。

图5 众诚原位压裂燃烧加热技术[30]Fig.5 Schematic diagram of the Zhongcheng’s in-situ fracturing-combustion-heating technology[30]

图6 中石油水平井电加热轻质化技术原理示意图[31]Fig.6 Schematic diagram of PetroChina’s lightening technology by horizontal drilling and electric heating[31]

图7 自生热法(ATS)原位裂解油页岩工艺原理示意图[33]Fig.7 Schematic diagram of in-situ pyrolysis of oil shale by ATS technology[33]

1.6 中低熟页岩油水平井电加热轻质化技术

水平井电加热轻质化技术是中国石油勘探开发研究院针对我国300~3000 m中低成熟度富有机质页岩资源,与荷兰壳牌公司合作,基于ⅠCP技术提出的[31]。该技术在核心技术、开采深度、产油率、投资回报率、开发利用潜力及环境保护方面均有显著的优势。水平井电加热轻质化技术加热范围大,针对我国鄂尔多斯盆地埋藏深、厚度大、品位高的中低熟页岩油资源,具有很好的应用前景。但大长度、大功率、长寿命的高温井下电加热技术是实施该工艺亟待攻关的配套关键技术。

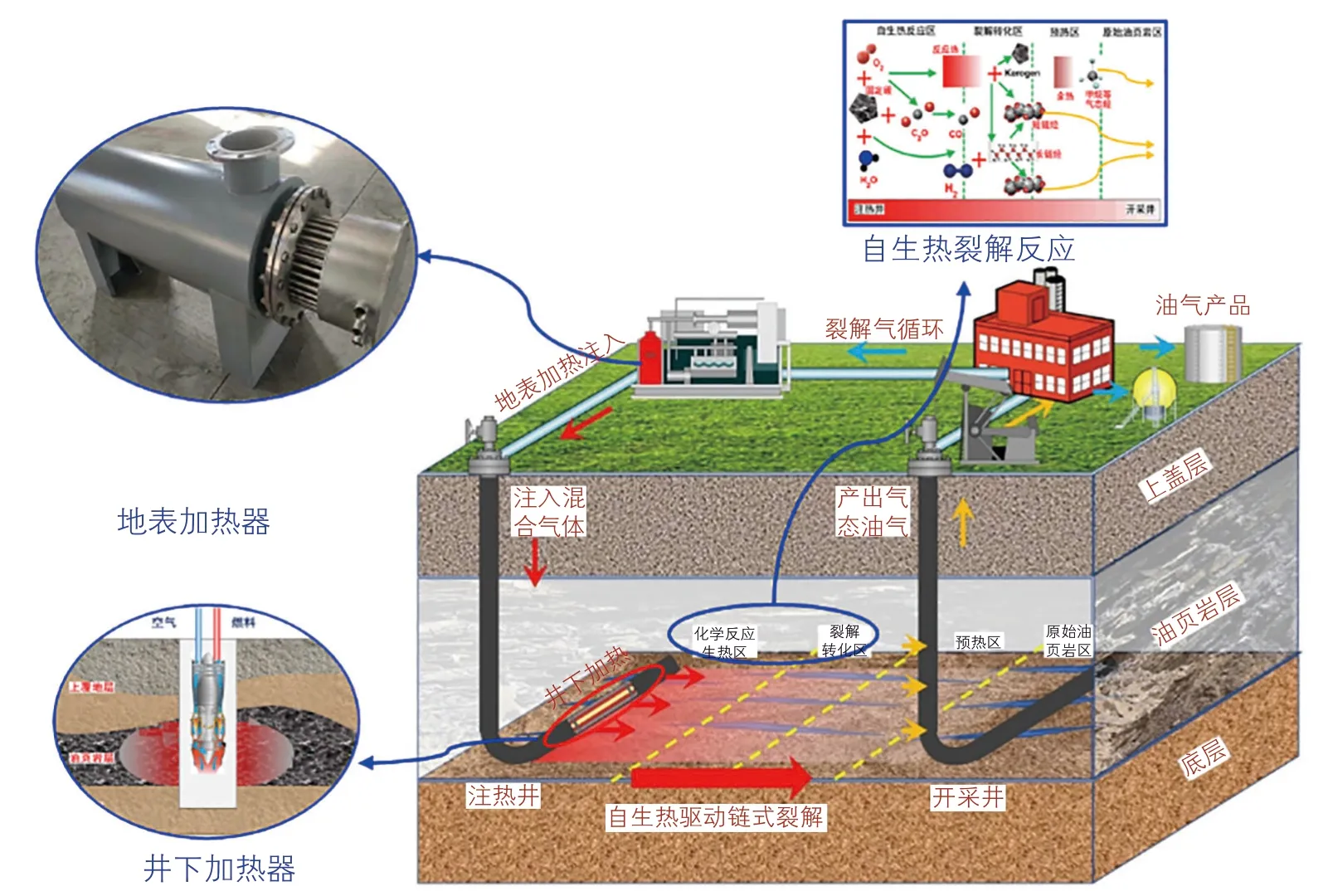

1.7 自生热法油页岩原位转化技术(ATS法)

吉林大学自生热法(ATS法)是经TSA法改进而来的一种高效的反应热加热技术[32-33]。该技术首先通过向储层注入高温载热介质将近井地带预热至300 ℃左右,在储层中形成生热供体,随后通过注入含氧气体触发生热供体发生氧化放热反应,为油页岩热解持续提供热量。ATS法对外部能量需求低、能量利用率高,实验室通过大型物模实验获得的裂解油有效回收率超过67.1%,能量效率最高可达3.46[34]。该技术的关键在于如何保证残渣区氧化产生足够的热量并传递至裂解加热区,确保更高的整体供热和传热效率。目前,该技术正通过动态优化注采参数进一步提高能量回报率,探究最适宜原位转化技术的复杂缝网形态,进一步降低开发成本提高技术适用性。

2 我国油页岩原位转化现场试验进展

目前,吉林大学、吉林众诚油页岩公司和吉林油田公司先后在松辽盆地实施了4 个油页岩原位转化先导试验工程。

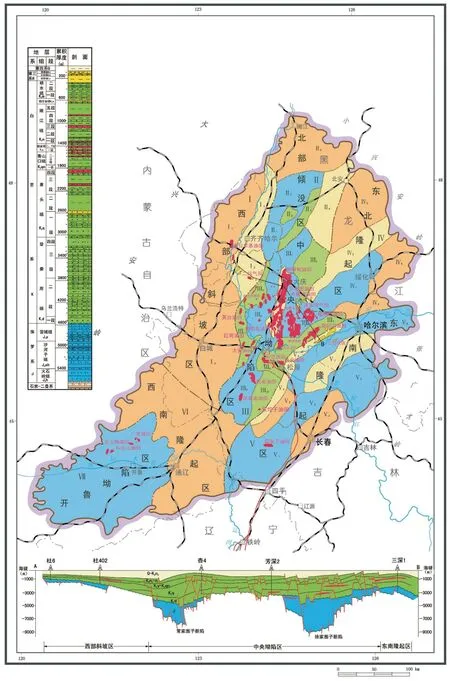

根据地质构造特征,可将松辽盆地划分为北部倾没区、东北隆起区、西部斜坡区、中央凹陷区、西南隆起区和东南隆起区,如图8 所示。其中,东南隆起区是松辽盆地油页岩发育的有利区带,储床位于中生代白垩系,嫩江组下部共发现油页岩储层19层,储层稳定,产状平缓,储层顶板有较厚的泥页岩,没有见到对储层有明显破坏的断裂构造及岩浆岩存在。区域内“扶余县长春岭”、“前郭—农安”、“三井子—大林子”、“深井子”4 个油页岩潜在区,详查资源量达1024.46 亿t。有机质丰度普遍较高,有机碳含量为5.2%~16.9%,平均7.5%;生烃潜力为38.15~138.98 mg/g,平均值为71.86 mg/g;含油率为3.5%~10.2%,为中等品质油页岩储层,达到工业开采要求。我国完成的4 个先导试验工程均位于该区域内,现已公开的试验有吉林大学农安油页岩原位裂解先导试验、众诚油页岩原位转化试验和吉林大学扶余油页岩原位转化先导试验。

图8 松辽盆地区域构造位置图[35]Fig.8 Regional structural map of Songliao Basin[35]

2.1 吉林大学农安油页岩原位裂解先导试验(埋深80 m)

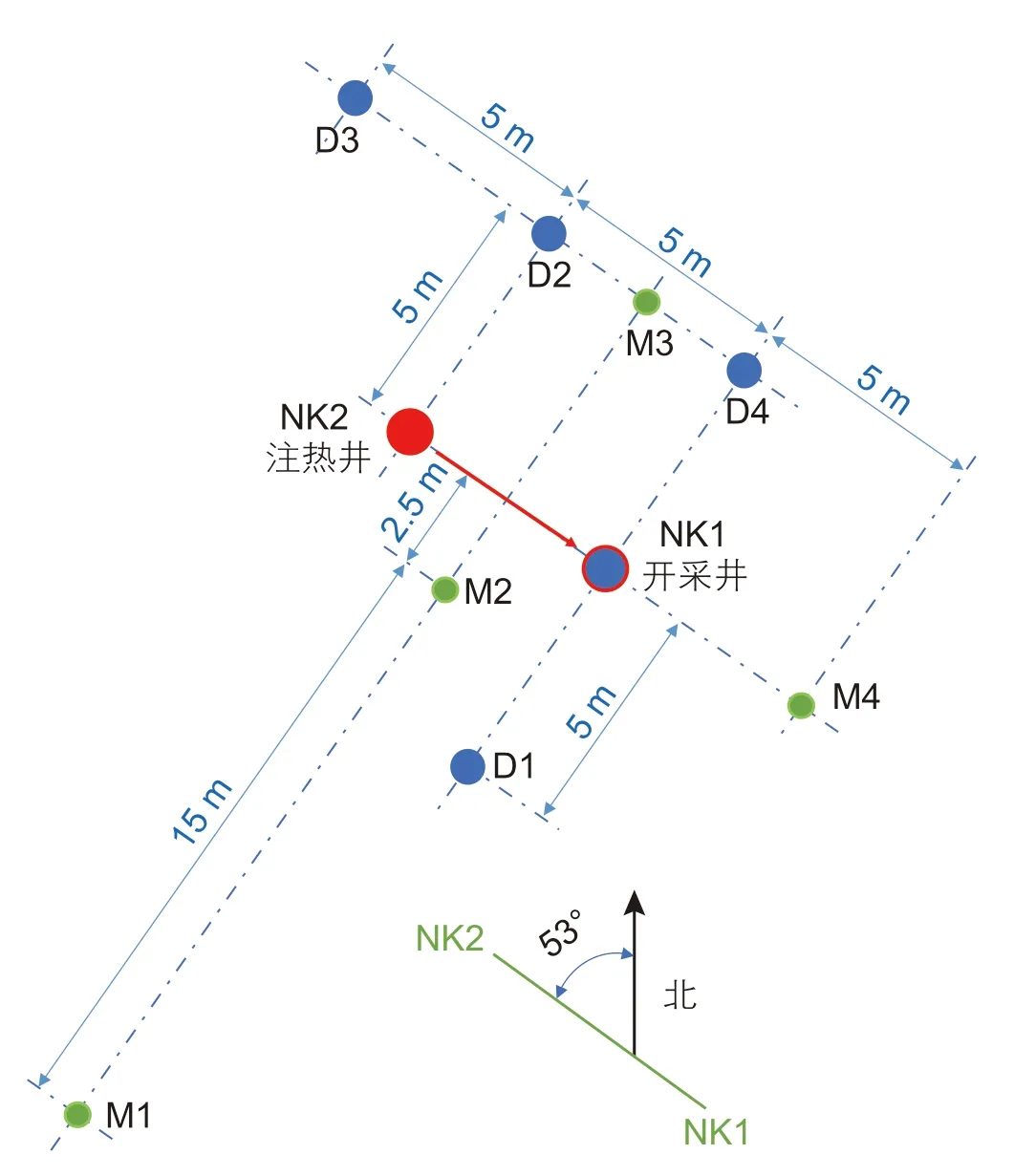

该先导试验工程位于吉林省农安县永安乡,应用局部化学反应法开展试验,目标储层为深度在63~73 m的嫩江组油页岩,含油率平均为6.1%。先导试验共实施钻孔6 口,包括1 口注热井(NK-1)、1 口开采井(NK-2)和4 口温度监测井(M1-M4),注热井和开采井均为探采结合井,井位布置如图9 所示。

图9 农安油页岩原位裂解先导试验工程井位布置图Fig.9 Well Layout in Nong’an oil shale in-situ conversion pilot test

图10 农安油页岩原位裂解先导试验工程现场Fig.10 Nong’an oil shale in-situ conversion pilot site

先导试验在完成并攻克了地下试验工程、地面开采系统、地下封闭体系和开采调控工艺等关键技术后,于2015年6月20 日,从地下原位裂解产出第一桶油页岩油,如图11 所示。原位采出的油页岩油呈淡黄色,久置后氧化变黑。原油基本性质经检测近似于0#柴油,品质优良。整个工程累计产油1650 kg,产可燃气1500 m³。

图11 TSA法生产的第一桶油[19,34]Fig.11 The first barrel of shale oil produced by TSA technology[19,34]

2.2 吉林众诚油页岩原位转化试验(埋深300 m)

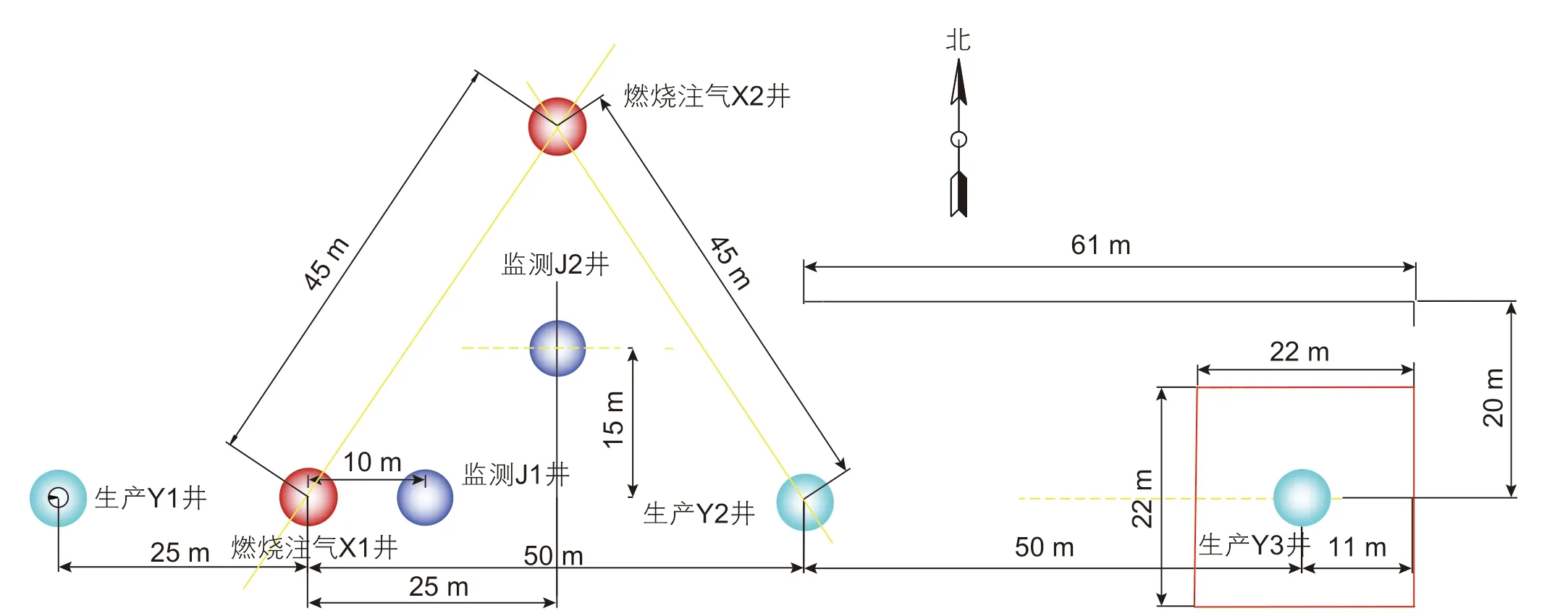

吉林省众诚油页岩公司在吉林省扶余市三骏满族蒙古族锡伯族乡苗胜村、扶余—长春岭油页岩第Ⅲ区块ZK0809 探区建立了“油页岩原位转化试验基地”,该项目以众诚油页岩公司自主研发的“压裂燃烧法油页岩地下原位转化技术”为核心,开展相关领域及配套技术的研究开发与试验工作。试验目标区为青山口组油页岩,埋深262~280 m,平均含油率5.53%。该试验项目先后建设了2 口注气燃烧井X1 和X2,4 口生产井F1、F2、F3 和F4,2 口监测井J1 和J2,采用水力压裂对地下储层进行了改造。井位布局如图12 所示。

图12 众诚公司油页岩原位转化试验井位布置图[30]Fig.12 Well Layout in Zhongcheng’s oil shale in-situ conversion field test[30]

在完成一系列地下工程和地面工程后(图13),首先开展试压和试漏试验,排查实验系统的安全隐患,而后向注气燃烧井内注入可燃剂和助燃剂并引燃。通过实时观察燃烧井内的温度,并调整注入流体的流速与压力实现燃烧井内持续稳定的燃烧,直至实现对地下油页岩地层的引燃。众诚公司于2014年7月17 日第一次成功点火,10 天后成功产出我国第一桶原位油页岩油(如图14)。该试验项目初试运行共产油5.2 t,单井平均日产60 kg左右,最高日产355 kg。于2015年初进入中试阶段,对试验装备与试验工艺进行了改进。实现了地下原位转化的油页岩气的循环注入和地层热解温度的可控调整,单井阶段性油页岩油日产量比初试阶段提高了2~3 倍。项目中试共产油15.88 t,单井平均日产115 kg左右。

图13 众诚油页岩原位转化试验现场[30]Fig.13 Zhongcheng’s oil shale in-situ conversion field test[30]

图14 众诚原位转化技术产生的第一桶油页岩油[30]Fig.14 The first barrel of shale oil produced by Zhongcheng’s in-situ conversion technology[30]

2.3 吉林大学扶余油页岩原位转化先导试验(埋深500 m)

该先导试验工程位于吉林省扶余市永平乡,使用改进的局部化学反应法工艺,试验目标储层为埋深度在478~486 m的青山口组一段油页岩,平均含油率6.43%。共实施FK1、FK2、FK3 和M1 等4 口工艺井钻孔,其中FK2 为注热井,FK1、FK3 为开采井,M1为温度监测井,井位布置如图15 所示,试验现场如图16 所示。

图15 吉林大学扶余油页岩原位转化先导试验井位布置Fig.15 Well layout in Fuyu oil shale in-situ conversion pilot test of Jilin university

图16 吉林大学扶余油页岩原位转化先导试验现场Fig.16 Fuyu oil shale in-situ conversion pilot test of Jilin University

改进的局部化学反应法在扶余先导试验的工艺实施经历了中温地层干燥、高温氮气触发和常温混合气体自生热裂解3 个阶段。中温地层干燥阶段是向地层注入100~200 ℃氮气,将储层改造残留压裂液循环驱出并烘干油页岩中的自由水;高温氮气触发阶段是向注热井FK2 注入常温氮气,经过井内加热器加热后注入地层,使注热井临近区域发生初步裂解,经过40~45 天,使较大区域内油页岩岩体达到其自生热触发温度;常温混合气体自生热裂解阶段是在上一阶段地层温度场趋于稳定,由生产井采出裂解气烃类含量不再上升后开始实施。这一阶段主要向地层注入含一定浓度氧气的常温混合气体,引发地层中高温固定碳的氧化放热反应,驱动油页岩裂解界面向开采井FK1或FK3 移动。

2020年8月20日,工艺保持运行,注热井FK2井的压力维持在9~12 MPa,利用FK3 中进行流体循环开采,FK1 井以关井形成对地下流体介质控制流向的效果,2020年9月20 日在FK3 井中成功开采出第一桶油页岩油(如图17 所示)。累计产油3490 L,产可燃气18 000 m³。

④返回:当检测结束时,通过主控制器操作让爬行器后退,熄灭前灯,打开后视灯,通过主控制器的屏幕查看后退情形,适时控制左右方向,以便爬行器顺利退出涵洞。同时,适时地回收电缆线于电缆盘内。

图17 吉林大学扶余油页岩原位转化先导试验第一桶油Fig.17 The first barrel of shale oil produced in Fuyu in-situ conversion pilot test of Jilin University

3 油页岩地下原位转化关键技术及发展方向

3.1 原位高效复合加热技术

井下加热是实现油页岩原位转化开采的关键。我国油页岩地层导热系数低、渗透性差、非均质性强,传统原位转化技术多采用单一加热模式,加热效率低,且整个加热过程的能量消耗巨大,严重制约了油页岩原位转化的商业化进程。急需研发地表-井下协同加热、多阶段物理-化学复合加热、自生热驱动链式原位裂解的热流体原位复合加热等技术,如图18 所示,这将有效提高原位加热效率、提升资源利用率、降低原位开发成本。

图18 油页岩原位高效复合加热机理Fig.18 Schematic diagram of in-situ eきcient compound heating technology

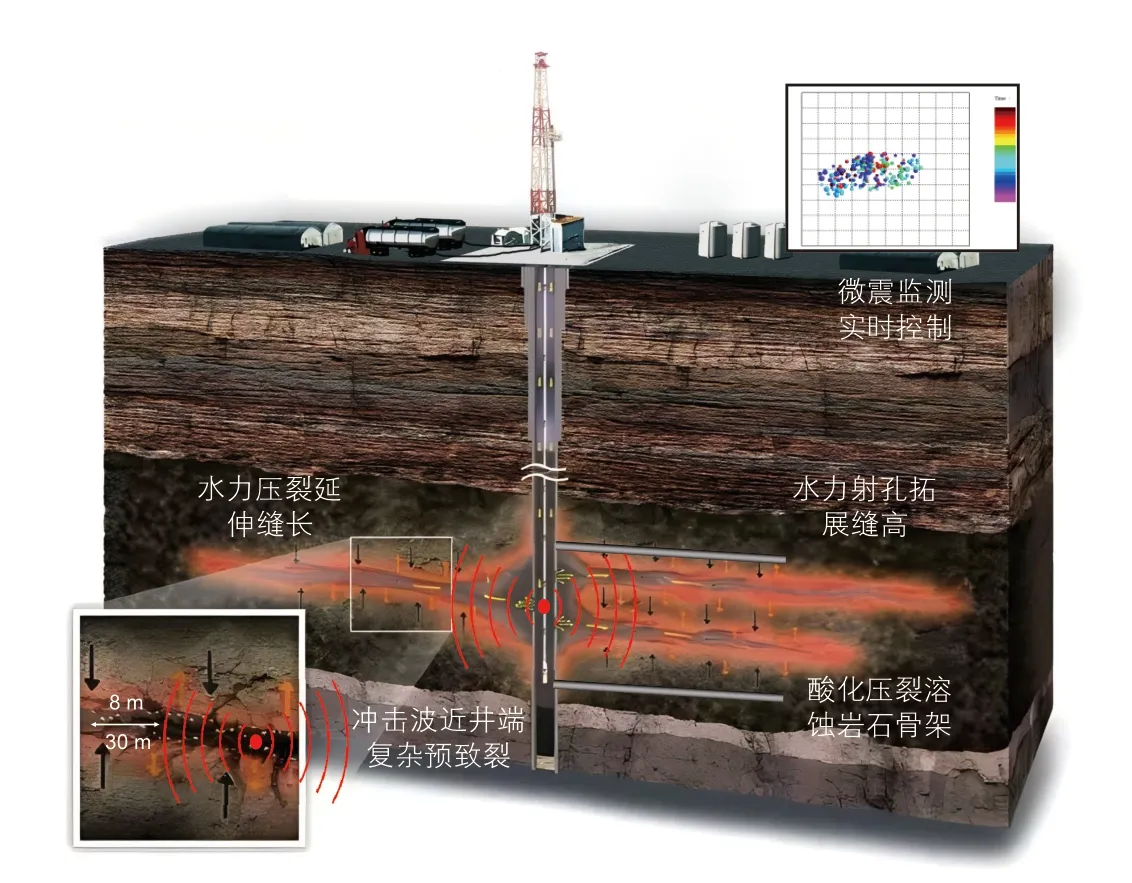

3.2 精确可控储层改造技术

页岩的致密特性影响原位转化过程中传热和传质效果,目前多采用传统储层改造工艺对目标试验区/开采区进行压裂造缝,但改造效果不佳。一方面,传统压裂工艺无法在页岩地层形成适合原位转化工艺的小范围密集复杂缝网,另一方面形成的水平裂缝在高温条件下容易发生膨胀闭合,严重影响传热传质。因此,今后储层改造可采用精准可控压裂技术和冲击波致裂技术来实现页岩地层的复杂缝网改造。结合实时监测技术与新型压裂工具应用精确控制裂缝走向,根据不同井段储层性质应用CO2干法压裂技术与酸化压裂技术,达到体积缝网的目标,同时缓解裂缝堵塞、加热器堵塞等事故,保障裂解油气的产出通道,储层改造机理如图19 所示。

图19 油页岩储层改造机理Fig.19 Schematic diagram of oil shale reservoir stimulation techniques

3.3 地下空间封闭技术

为保证油页岩原位转化的高效和环保,需要对裂解区域进行有效地封闭,一方面,防止开放的地下水体系对油页岩裂解区的干扰,另一方面,防止裂解油气在高压注采状态下向裂解区域外运移。壳牌公司ⅠCP技术的先导试验中采用地下冷冻墙技术(如图20a),实现了裂解反应区与外界区域的隔离,但地下冷冻耗时较长(均需数月)且单井冻结半径有限(1 m左右);造成工程成本高。吉林大学在2 次油页岩原位转化试验过程中分别使用了注浆帷幕技术(如图20b)和气驱封闭技术(如图20c),有效的保证了试验的实施。其中,注浆帷幕技术在高渗地层中易获得较好的效果,气驱封闭技术存在封闭范围不可控的缺陷。因此,在未来原位转化过程中,需因地制宜选用合适的技术工艺来保证地下反应空间的封闭性和完整性。

图21 油页岩原位转化催化降本增效技术Fig.21 Schematic diagram of in-situ catalytic conversion process of oil shale for cost reduction and eきciency enhancement

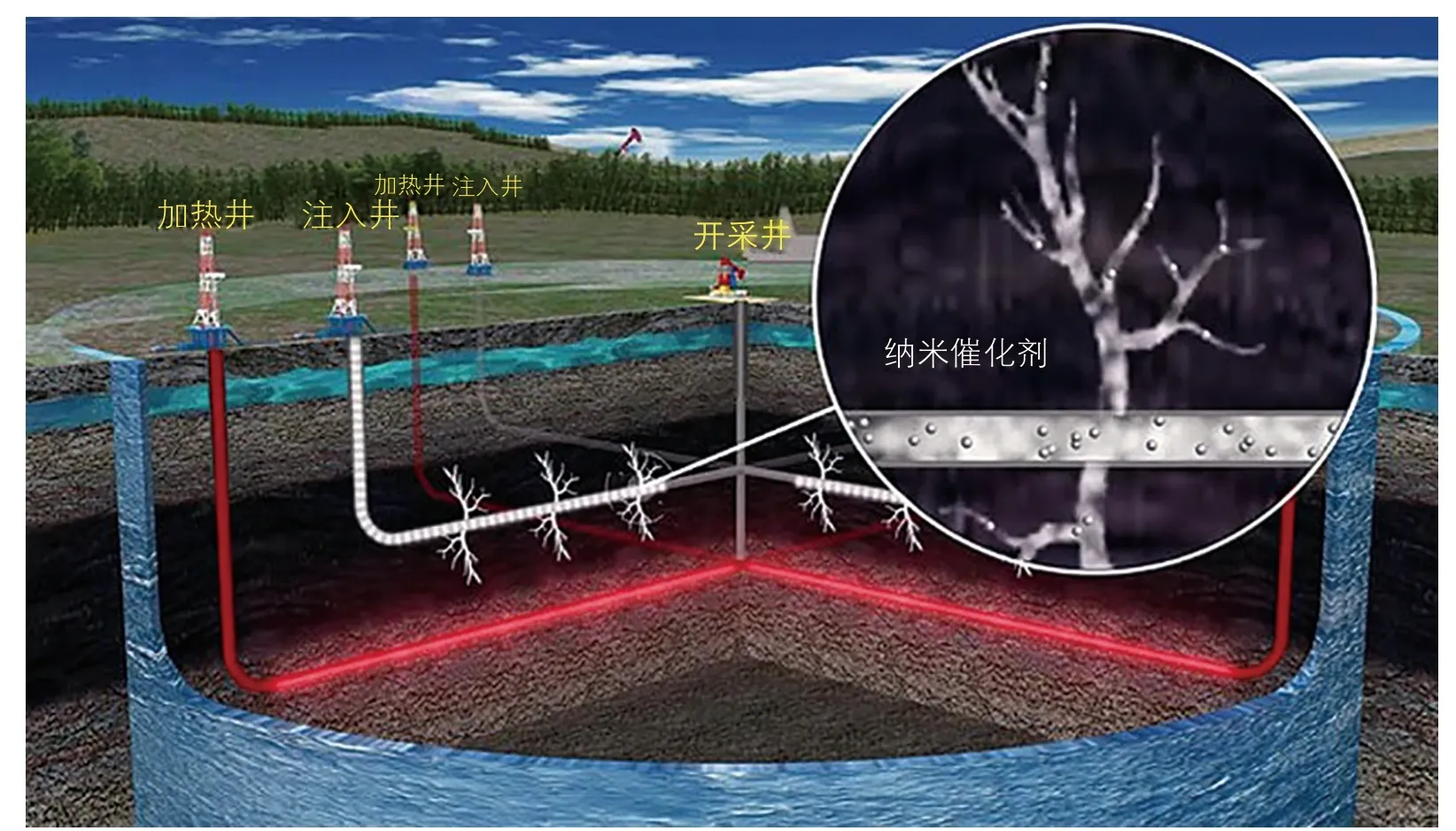

3.4 催化降本增效技术

有效的催化剂可以显著降低油页岩裂解所需活化能、提高原位转化效率、改善裂解油品质量,是提高油页岩油采收率的有效途径。国内外对油页岩热解催化剂的研究仍处于实验室研究阶段。尽管目前对自生矿物、金属盐及金属氧化物的催化效果研究较为系统,但针对其在原位转化工艺中的适用性和有效性等方面的研究鲜有报道。此外,考虑到在油页岩原位转化过程中对催化剂易携性的要求,需要研发并筛选出水溶性或微/纳米型的有效催化剂及可行的催化剂的注入工艺,实现油页岩的原位高效催化转化与开采。

3.5 原位转化余热及储层空间综合利用

油页岩完成原位裂解后,地下反应区域岩层的温度仍在300 ℃以上,是优质热源,能够用于发电、附近大棚供热,或者为周围城市供热。此外,区域油页岩原位转化后,地层会残存大量碱性矿物,如氧化钙、氧化镁。这些碱性矿物和残渣骨架就会形成一个有利于二氧化碳固定和储存的碱性空间,可以用于二氧化碳地下埋存,将进一步提升油页岩原位转化的经济性和环保性。

4 我国油页岩原位转化技术面临的机遇与挑战

我国的油页岩资源储量巨大,分布范围广,是一种重要的油气接替资源。目前我国已研发出多种具有自主知识产权的原位转化技术,但技术尚处于实验室研究与先导试验阶段,原位转化理论体系仍不完善,诸多关键技术与装备有待突破,距离商业化推广还有较长的路要走,面临着多方面的机遇与挑战。

4.1 油页岩原位转化开采面临的困境与挑战

(1)国家“双碳”目标和能源转型趋势给油页岩勘探开发带来巨大压力

国家“双碳”目标的确立,意味着我国需要逐年降低以石油和煤炭为代表的化石能源消费占比,加快推进能源向绿色低碳转型。电能替代竞争日益激烈,风能、光能、氢能等清洁能源发展加速,将促使石油消耗在2030年前后达峰并下降。在国家能耗“双控”的政策作用下,油页岩等非常规油气资源的开发利用将面临巨大压力。

(2)油页岩资源勘查程度低、有机质呈固态,开发成本高

我国油页岩资源丰富,但查明程度较低,不足6%,资源甜点构成要素与富集机制认识不统一,尚未建立针对原位转化的资源评价理论和方法体系。此外,相较美国等主要以海相沉积为主的油页岩资源国家,我国陆相盆地油页岩地质条件复杂,储层厚度较薄,有机质呈固态,使得油页岩资源的勘探与开发难度大,开发利用成本高。

(3)关键技术攻关难度大,国家经费投入不足

我国油页岩资源存在渗透性低、导热性低和有机质呈固态等特性,使得油页岩原位转化存在储层改造难度大、原位加热效率低、裂解转化耗能大等一系列工程技术难题。目前,国家对油气开发领域的资金投入主要集中深部、深海和非常规油气资源,简称“两深一非”。而非常规资源的重点在中高成熟度的页岩油与页岩气资源的集成创新与工业化规模应用。对于开发技术难度较大的低成熟度页岩油和油页岩的理论创新和技术创新研究资助较少,不利于关键核心技术的突破和长远发展。

4.2 油页岩原位转化技术发展存在的机遇与前景

(1)国家高度重视能源安全,不断加大非常规油气勘探开发力度

我国油气对外依存度居高不下,尤其原油对外依存度已连续5年高于70%。随着近年全球地缘政治风险的加剧以及中美博弈对抗的不断升级,世界原油供应的不稳定性愈发明显,我国能源安全战略形势非常严峻。如今,国家高度重视石油自给能力,持续加大国内勘探开发力度,确保增储上产。油页岩作为我国资源量极其丰富的潜在油气资源,一旦关键技术取得突破,作为接替资源,规模开发将为国家能源安全提供有效保障。

(2)新能源的大规模替代尚待时日,未来石油消费降低空间相对较小

尽管未来石油作为燃料被替代的节奏会加快,但新能源因技术与使用条件的限制,在短期内无法完全满足国家能源需求,大规模替代油气资源也还有待时日。此外,石油作为化工原材料占据巨大的消费市场。根据我国常规油气资源的自然禀赋和油气自产能力,到2060年实现“双碳”目标的情况下,作为资源性化工原料的石油和天然气供给依然不足,每年仍需进口。因此,油页岩等非常规油气仍是重要的战略接替资源。

(3)东北老工业基地的振兴和西部大开发的发展需要

我国油页岩资源主要分布东北和西北地区的松辽、鄂尔多斯、伦坡拉、准噶尔等几个富油气盆地,资源量接近全国资源的90%。东北地区的大庆油田和辽河油田均已进入中晚期减产阶段,开发油页岩资源能够接续油气产业发展。西北地区是我国目前油气产能的主战场,同时,高比例发展的风、光等新能源,能够为油页岩原位转化提供优越的外部电力供给,扩大能源产业规模。油页岩资源的规模化开发,对振兴东北和西部开发的意义非常重大。

(4)非常规油气勘探开发技术发展迅速,将加速油页岩原位转化关键技术的突破

进入21 世纪以来,全球非常规油气勘探开发技术不断取得重大突破,世界石油工业正从常规油气向非常规领域跨越,引发了一场重大科技革命。近年来,我国在页岩油气勘探开发领域已取得一系列突破进展,至2021年,非常规油气产量已达油气总产量的20%,使得我国油气开发也逐渐进入常规和非常规并重的阶段。页岩油气等非常规油气行业的稳定与高速发展,使得油页岩原位转化技术逐渐受到中石油与中石化等大型国有能源企业的重视,这将有利于推进油页岩原位转化关键技术的快速突破。

5 结论

(1)油页岩地下原位转化技术是一种高效环保的油页岩资源开发利用技术,针对我国油页岩的自然禀赋,国内的高校、科研院所和企业已研发出局部化学反应法(TSA)、高压-工频电加热法(HVF)、近临界水法(SCW)、压裂燃烧法、原位注蒸汽法(MTⅠ)、水平井电加热轻质化法和自生热法(ATS)等7 种油页岩原位转化技术。在吉林省已开展了3 处现场先导试验,其中,压裂燃烧法从地下埋深280 m处,局部化学反应法分别从地下埋深75 m和486 m处均成功原位开采出油页岩油和油页岩气,证明了这2 种方法的技术可行性。

(2)我国大部分地区的油页岩储层厚度较薄、埋藏较深且有机质呈固态,原位转化技术存在加热效率低、单井产油量低、能量消耗大,严重制约了油页岩原位转化的商业化进程,还需攻克高效复合加热、精准可控储层改造、地下加热空间封闭、催化降本增效和地下裂解余热综合利用等关键技术难题。

(3)目前我国油页岩地下原位转化技术发展的挑战与机遇并存,一方面,国家“双碳”目标的确立和能源转型升级趋势给油页岩勘探开发带来巨大压力和挑战;另一方面,国家能源资源安全需要、新能源大规模替代化石能源尚需时日、非常规油气资源勘探开发技术的快速发展和国家东北振兴与西部大开发政策等,也给我国油页岩资源的勘探开发带来巨大机遇。我们应该面对挑战,抢抓机遇,加快关键技术攻关,早日实现油页岩地下原位转化的商业化开发。