租佃关系、土地清查与减租动员

——陕甘宁边区陇东分区的减租运动

冯 峰 孙 璐

“减租减息”政策是抗战时期中国共产党获得农民支持的一个重要原因。但是,相比土地革命路线和“土改”的研究成果,国内抗战时期“减租减息”政策的研究,则相对有所欠缺。一些研究将“减租”与“减息”两种不同的政策放在一起论述,而忽略了地租与高利贷在乡村经济中的重要区别。(1)李金铮是一个例外,他关注了华北乡村的借贷问题,见李金铮:《借贷关系与乡村变动——民国时期华北乡村借贷关系之研究》,河北大学出版社2000年版。还有一些研究集中于“减租”政策,但是将整个“根据地”作为研究“单位”(如陕甘宁边区)(2)陕甘宁边区减租减息政策,见黄正林:《地权、佃权、民众动员与减租运动——以陕甘宁边区减租减息运动为中心》,《抗日战争研究》2010年第2期;陈舜卿:《试论陕甘宁边区的减租减息》,《西北大学学报》(社科版)1982年第4期;李建国:《陕甘宁边区已土改地区减租减息工作问题探析》,《延安干部管理学院学报》2016年第3期;林淼:《陕甘宁边区减租减息运动研究》,延安大学2011年硕士学位论文。,而对根据地内部复杂的土地占有状况缺乏进一步的分析(如已完成土地革命、未完成土地革命地区经济背景的不同),对根据地内不同地区在推行减租运动中所遇到的问题,以及减租政策的复杂性,缺乏深入的研究。(3)澳州学者纪保宁的研究是一个例外,她将陕甘宁边区分为延属分区和绥德分区的两种类型。Pauline B Keating,Two Revolutions, Village Reconstruction and Cooperative Movement in Northern Shaanxi,1934—1945,Stanford University Press,1997.

本文讨论陇东分区的减租运动。陇东分区的减租运动在陕甘宁边区具有一些特殊性。(4)陇东分区减租运动的一个综述,见中共庆阳地委党史资料征集办公室编:《陇东的土地革命运动》,内部发行,1992年版,第15—45页。首先,陇东分区分为两种地区:一是完成土地革命的地区,如华池、曲子、环县;二是未完成土地革命的地区,如庆阳、镇原、合水。两种地区需要解决的土地问题并不相同。第二,减租并非总是地方政权的首要任务。由于不同时期政权建设的重点有所转移,因此陇东的减租运动经历了低谷与高潮的交替,对减租运动这种曲折过程的揭示,将有利于我们更好地理解减租运动的复杂性。第三,陇东分区与国统区接壤,与国民党政权的竞争,使减租运动具备了比其他区域(如延属分区)更多的不确定因素。这些决定着陇东减租运动的基本图景。

一、陇东租佃关系的基本特点

陇东分区的土地租佃关系究竟如何?如上文所述,陇东分区的华池、曲子、环县完成了土地革命,租佃关系相对简单,尤其表现为地主并非出租土地的主要阶级。如曲子县马岭区6个乡出租土地的65户中,贫农52户,土豪1户,富农1户,中农6户,天主堂及学校各1户,其他3户;承租的72户中,富农1户,中农8户,贫农63户。(5)《陇东的土地革命运动》,第180页。出租和租入土地的来自乡村各个阶级,几乎没有地主。在未完成土地革命的庆阳、镇原、合水三县,租佃关系的矛盾相对突出。如表1:

表1 庆阳、镇原、合水三县土地租佃关系表

庆阳地主与佃农人口之比大致是1:5,即1户地主剥削5户佃农。(6)中国财政科学研究院主编:《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第2编,长江文艺出版社2016年版,第233页。镇原、合水大致是1:3。庆阳的租佃关系在陇东分区最为紧张。刘覆初甚至认为,庆阳县90%的土地都集中于地主之手。(7)刘覆初:《庆阳的“土地问题”》,《解放日报》1942年5月20日,第2版。但是,这个说法显然过于夸大了。其他来源的统计数字都不支持刘的判断。庆阳驿马区二乡,1936年全乡土地5141亩,6户地主占有1869亩,占比36.36%;1941年全乡土地6580亩,地主1633亩,甚至下降到24.8%。(8)冯治国:《关于“庆阳的土地问题”商榷》,《解放日报》1942年8月7日,第2版。驿马区四乡的10户地主,拥有土地8440亩,占土地总数的37.9%。(9)《陇东的土地革命运动》,第141页。地主占有土地大致在30%至40%之间,土地兼并没有刘说得那么严重。

镇原县的统计数字显示,占全县人口12.6%的地主占有29.3%的土地,户均土地207.8亩,而占人口24.3%的佃户,拥有31.2%的土地,户均土地78.82亩。(10)《陇东的土地革命运动》,第140页。全县拥有1000亩以上的大地主62户,每户平均占有土地1319亩,平均拥有18家佃户。其中拥有土地2000亩以上的有9户,占全县土地的7%。五区五乡吴、杨两家大地主,有土地7400亩,占全乡51%。(11)陈致中:《镇原县的减租交租工作》,《解放日报》1943年4月6日,第2版。镇原租佃紧张程度仅次于庆阳,但是一些地方也不乏大地主。

合水县佃户占到全县人口18.4%,户均租入土地26.34亩(庆阳51.92亩,镇原76.78亩),(12)《陇东的土地革命运动》,第140页。总体低于庆阳、镇原的水平。但一些地方租佃关系也比较紧张。如城区六乡有2家大地主,张浚滋有地1455亩,唐子光有地1945亩,占全乡土地35.2%。其中93.3%的土地用来出租,拥有佃户98家,占全乡人口64.8%,明显高于全县水平。(13)姚文:《一个乡的三五减租》,《解放日报》1943年1月13日,第2版。

需要注意的是,以不同行政级别为“单位”得出的统计数字差异不小。以村而论,庆阳驿马区四乡五村63户,其中佃农44户,几乎占到70%。若只看五村的数字,得出的结论是租佃关系颇为紧张。但是到“乡”一级,这一数字明显下降。驿马区四乡佃户占比仅为28.8%,若再到“区”一级,则进一步下降,全区的佃户仅占比为16%。(14)景若:《庆阳驿马区租佃问题》,《解放日报》1942年8月16日,第2版。可见租佃关系突出地区的数字,一旦到高一级的行政层级就被其他数字所拉平,显得并不突出了。这提醒我们,当说租佃关系紧张时,究竟是以哪个行政级别为统计“单位”?

当时,边区租佃形式主要有定租、活租、伙种、安庄稼、包山租等。“定租”规定一定数量土地,缴纳一定的收获物(一般为粮食),无论丰歉,因此又称“死租”。“活租”由主佃双方约定好一个比例(对半或四六),到庄稼成熟时按照比例分配收获物。“伙种”指出租人除了土地之外,还需要提供畜力、肥料、种子等生产资料,根据所提供生产资料的数量,对收获物进行“分成”(对半或四六)。由于要建立主佃之间的信任,“伙种”更容易在亲戚、朋友、邻居之间形成。“安庄稼”要求出租人不仅提供土地,还要提供畜力、肥料、农具、饲料、种子等生产资料,并安排佃户及其家属的口粮与住房,这在缺乏大地主的陇东地区较为罕见。“包山租”指将面积数十垧甚至几百垧的一架山甚至几架山(多是无人开垦的荒地)租给承租者,这在地广人稀的陇东是较为常见的。(15)《边区的土地租佃形式》,《解放日报》1943年1月23日,第4版。

各种租佃形式所占比例究竟如何呢?在庆、合、镇三县,定租都是最主要的租佃形式,其次为“活租”。庆、合一般是四六分(主四佃六),最高为对半分,有的分粮,有的分件(即粮草均分)。“伙种”视地主所出牲畜、种子、肥料等按成分配,最低佃六主四,一般对半分,最高佃四主六,有的分粮,有的分件。“安庄稼”则只在合水的个别地区存在,一般对半分。(16)《陇东的土地革命运动》,第142—143页。租额的高低与许多因素相关。最重要的因素是土地的产量,不同性质的土地产量不同,租额也就不同。(17)《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第2编,第233页。贾拓夫说陕甘宁边区租额占产量之比,绥德最高,达40%—50%,关中陇东大概在10%—30%,清涧、固临、延安是10%—15%,安塞、保安、环县在10%以下。(18)《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第2编,第188页。陇东最高租额不会超过产量的30%,低的甚至在10%以下,说明地租水平不算太高。

除了地租额不算太高,“欠租”在陇东非常普遍。以某乡为例,张孝租李向荣山地、原地115亩,应交租8石,1941年交麦6石、秋5斗,1942年交麦6石,秋未交;李学德租李子良川地8亩、山地10亩,应交租1.3石,1942年交麦2斗、秋6斗;肖华种李子良山地、川地共50亩,应交租5石(麦八豆二),1941年交麦2石、秋1石,欠麦、豆各1石;肖森种李向荣66.5亩,地租5石,1941年交麦3.4石、秋1.6石,1942年交麦、秋各2.1石。(19)《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第2编,第190页。该乡佃户大多都有欠租,除了肖森欠租较少(41年交清,42年欠16%),其余都在20%—40%之间。

“欠租”究竟对佃户还是地主更有利呢?在传统农业社会,主佃双方多是乡村中的熟人,许多都是亲戚,因此欠租成为乡村“互惠”关系的一种表现形式。这体现在地主要尽量体谅佃户的困难,在歉收和青黄不接的时候,给佃户主动“减租”,而佃户也要尽量弥补地主对他的“关照”,提供其他形式的回报。(20)Ralph Thaxton, Tenant in Revolution, Tenacity of Traditional Morality,ModernChina,1975(3),p.323-358.在这种“互惠”关系下,“欠租”就成为佃户一种可靠的减轻家庭困难的保障形式。按照陇东民间惯例,一般丰年交八九成,平年交五六成,歉年交二三成,而交足份额颇为罕见。(21)《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第2编,第190页。佃户的生活因“欠租”而得以缓解。不过,这种“互惠”关系在现代商业化的冲击之下,已逐渐开始解体。受到商业化的影响,地主撕下脉脉温情的面纱,抛开不可催欠的“旧俗”,以“欠租”为由想方设法收回土地。(22)Ralph Thaxton,On Peasant Revolution and National Resistance: Towards a Theory of Peasant Mobilization and Revolutionary War with Special Reference to ModernChina,World Politics,(30)1,p.24-57.一些地主把土地典给农民,第二年通知佃户,该地已从佃户“欠租”中拨充典价由地主“赎回”了;有的农民将地“典”给了地主,而一旦向地主“赎回”时,地主就索要“欠租”,农民无力偿还,不得不“卖地”。在陇东商业化程度较高的地方,“欠租”成为地主兼并土地的有力工具,租佃矛盾遂成为一个亟待解决的社会问题。

二、土地清查与登记——华、曲、环的土地问题

早在陕甘边革命根据地时期,陇东一些地方就进行了土地革命。1932年7月,陕西省委派李艮指挥陕甘游击队,在五顷原进行土地革命“试点”。但是,李艮在五顷原的“分地”,因为“对富农太好”,不能保障“红军获得土地的优先权”,而被指责犯了“右倾”错误。(23)《陇东的土地革命运动》,第4—6页。随着敌军的围剿,五顷原“分地”没来得及实行,就草草收场。1934年秋,刘志丹等人在南梁建立根据地政权,重启土地革命:规定没收富农的土地,地主不参加劳动不能分地;分川地不分山地(山地大多没有人种);土地、青苗一起分(适应农民强烈要求分配青苗的要求);没收地主富农多余土地、牛羊给无地少地的雇、贫和中农;根据剥削关系进行阶级划分,决定各阶级的生活资料;红军家属分好地,具有分地的优先权。(24)《陇东的土地革命运动》,第79—80页。这一土地革命路线,纠正了李艮的“右倾”错误,一些分配办法照顾了陕甘地方的“特殊性”。

1935年11月,陕甘边南区相继建立了新宁、新正、永红、赤水、淳耀5个苏维埃政权,进行了土地革命。土地分配以“乡”为单位开展工作。因为地方差异,划分地主、富农的标准颇不相同:有的平地5亩、山地10亩、偏僻山地20至30亩以上者,即划为地主、富农;而有的地方,300亩至400亩才被划为地主;有的以剥削量75%以上者为地主、富农;也有的并非以土地和剥削为标准,如左家川的左团头,因为在民团当过差,对农民心狠手辣,而被划为“富农”。一些地区出现了“过左”的倾向:一个被地主刘长毛虐待过的雇工,参加了红军,在群众大会上,公开处决了刘;刘的弟弟因为给国民党通风报信,也被杀;米拉娃的哥哥过去当地主的狗腿子,催粮要款,欺压百姓,被游击队处决。在巨大的压力之下,地主、富农不得不屈服。一些人主动献出土地,另一些人则逃到了“国统区”,他们的土地、财产被政府没收。(25)《陇东的土地革命运动》,第86—96页。

陕甘边南区的土地革命,一些中农的利益也遭受了侵犯,因此犯了明显的“左倾”错误。这时,中央为了促成抗日民族统一战线的形成,已经转变了土地政策的方向。一个显著的变化就是对富农的态度。在民族危亡之际,承认富农与其他革命阶层一样有反抗侵略的要求,改变了对富农的“剥夺”政策,只取消富农“封建剥削的部分”(如地租、高利贷),保护其合法的“土地、商业及其他财产”;富农与普通农民一样,有“平均分得土地”的权利;虽然没有选举权,不能参加红军及其武装部队,但富农可以参加“反帝拥苏”性质的群众团体(如互济会)。(26)《陇东的土地革命运动》,第69—75页。

这种“新富农政策”很快在陕甘边得到了执行。但是由于下级政府执行时存在“偏差”,一些地区不仅归还了富农的土地,而且把地主的土地也“归还了”,从而引起贫、雇农等“基本群众”的强烈不满。关中特委不得不出面纠正这种“右倾”做法:一面派出干部到县、区、乡各级政府传达特委指示,发动党团支部和小组,召开贫民团、赤少队、乡村群众大会,恢复群众信心;一面由基本群众选举产生区、乡“分地委员会”,把富农要回的土地,还给贫、雇农,并严禁被分了土地的富农“翻案”,而未归还土地的乡村,则维持土地现状,(27)《陇东的土地革命运动》,第96—97页。才使革命政权重新赢得了“基本群众”的支持。

在国共内战的大背景下,陇东苏维埃政权的土地革命路线,经历了“左”“右”之间的摇摆,最终仍回到了依靠“基本群众”的激进路线。然而,随着国共第二次合作正式形成,陕甘宁边区政府的成立,这种建立在乡村“两极化”之上的土地革命路线,不得不再次发生改变。1937年9月,庆环分区成立,辖曲子、环县、固北、定环、华池,后经合并而成曲子、环县、华池三县。虽然大都经过了土地革命,但中共政权只在县以上较为稳固,随着土地政策的转变,县以下的基层政权面临着新的挑战。

一大挑战就是对待地主的态度。为了吸引愿意抗日的地主“返乡”,边区政府要求“分配给他们和公民一样多的土地和房屋”,虽然严禁地主反攻倒算,拿回被分配过的土地与财产,索取已勾销的债务,(28)《陇东的土地革命运动》,第101页。但是由于基层政权薄弱,“赤白对立”的形势一旦解除,政府对地主的压力减轻,地主就能利用“统一战线”政策之便,重塑其在乡村的权力,拿回土地与财产。

地主在乡村的“关系网络”实际上未被触动。在军队、工作组撤出之后,基层干部与地方社会千丝万缕的联系,使其往往成为地主利益的代言人。如环县环城区一乡地主郭文玉就受到哥老会出身的原区长张仲仁的庇护,隐瞒了数十亩土地;地主还主动收买地方干部为其效劳,如环城区长慕士学被一个姓沈的地主用一口猪所收买,帮助其隐瞒土地;地主甚至鼓动群众,换掉不满意的干部,环城区一乡一些地主买通四五十个群众,到区政府告状,把不听话的乡长换掉,以他们满意的人取而代之。(29)《陇东的土地革命运动》,第185页。在地方干部的庇护下,地主利用各种方式维护其土地利益。一些地主将自己的土地、牲口藏匿到亲戚、朋友、伙子(即佃户)家,以躲避土地清查;一些地主将迁往他处的群众分得的土地,收回自种。(30)如土桥王礼书收了程焕章的地。《陇东的土地革命运动》,第176页。进而地主试图重建其乡村的权力。环县环城区一乡、八乡地主宣称自己是国统区马主席的人,与哥老会有联系,而使干部不敢分配其土地;还有地主造谣,群众分得土地登记后,需每月每亩交5元钱,使群众不敢上报。更有甚者,在上级派出干部清查土地之前,地主就先开了“地主大会”,商议对策。环城区地主杨俊清、杨茂斋、郭文玉组织了一个秘密会议,还威胁群众,谁要说出去就和谁“算老账”。(31)《陇东的土地革命运动》,第185页。在地主的威逼利诱下,一些群众不敢要分配的土地,在军队、工作组离开之后,主动把土地交还地主。(32)《陇东的土地革命运动》,第184页。

在地主的攻势下,“老三县”分配土地的情况不能令人满意。马锡五承认环县的土地分配是陇东最差的。1938年环城区没收地主土地仅28家,洪德区只有6、7家,虎洞区、耿湾区只有3、4家,而固北的毛居井区、车道坡区竟没有分配土地。一些地方召开了“群众大会”宣布分地,却没给农民颁发任何凭证,一些地方仅分了地主的牲口、粮食,不触动土地和债务。(33)《陇东的土地革命运动》,第184页。还有一些地方宣布了分配土地却难以执行。曲子县土桥三乡由县保卫局长在乡主席团会议上宣布了分配土地,但乡政府置若罔闻,地主谷生荃仍保留着本该被分掉的25顷土地。(34)《陇东的土地革命运动》,第176页。

不仅如此,随着国民党政权在这一地区的“摩擦”加剧,一些地主已经不满足于收回土地、债务,而是主动充当国民党的代理人,“或强迫人民改变已经建立的民主制度,或破坏已经建立的军事、经济、文化和民众团体的组织。甚至充当暗探、联络土匪、煽动部队哗变,实行测绘地图,秘密调查情况,公开反对边区政府的宣传。”(35)《陇东的土地革命运动》,第102页。地主的反攻倒算迫使分区政府必须发起反击。

1938年,分区开始以清查土地的形式,限制地主的活动。政府强调,“凡属在国内和平实现以前,曾被没收之土地、房屋、森林、农具和牲畜,其所有权,已经分配给人民者,属于人民个人”,任何违规收回之部分,“应一律无代价的归还给原分得之农民”。(36)《陇东的土地革命运动》,第104—105页。通过土地清查与登记,大量地主隐瞒的土地浮出水面。以土地分配最差的环县为例,经过1938年的彻查,环城、洪德、虎洞、耿湾、车道5个区,共没收72家地主土地9113亩,荒山870亩,果园22亩,房子132间,窑洞315孔。108户群众分得了土地635亩,房子17间,窑洞23孔。华池县元城区13家地主隐瞒的152垧土地,在土地登记中全部曝光,水砭区36家无地农户中的29家拿回了土地。曲子县是经过土地革命的“老区”,原先登记的土地很少,但1938年短时间内即查出66705亩,600余户得到了土地。(37)《陇东的土地革命运动》,第174、178、187页。

土地登记加强了陇东的基层政权建设。首先,打击了地主的气焰。许多地主遭到了不同程度的处理。华池县温台区四乡地主赵金福被查出将“分过”的101垧地登记名下,而被羁押;华池柔远区、元城区的地主在“群众大会”上受到批判,土地归还群众;环县车道区吴朝栋被查有“汉奸”行为,土地被充公。(38)《陇东的土地革命运动》,第173、174、186页。其次,撤换了一批与地主勾结的地方干部。曲子县要求严厉打击“包藏地主的坏干部”“彻底审查和洗刷乡政权机关中个别不代表人民利益的坏分子”,净化基层政权。(39)《陇东的土地革命运动》,第178页。第三,进一步发动了群众。曲子县、区主要干部利用检阅自卫军和乡村庙会的时机,到群众中宣传土地政策,动员群众积极参加土地清查运动。(40)《陇东的土地革命运动》,第177—178页。

经过土地清查和登记,政府手中掌握了大量的土地,除了从地主手中清查没收的以外,还有大量待开垦的荒地。(41)环县车、毛二区就有数十里的荒地,洪、虎、耿三区也有不少荒山,大多是无主地。《陇东的土地革命运动》,第186页。这为政府进行土地调剂创造了条件。华池县1939年1月到3月,为54户无地农民分配了199垧土地,5月又为190家无地农民、移难民,解决了580垧土地。1938年,经过土地登记,该县总共分配土地9442垧,仍留存公地8602垧。到1939年,留存公地的56.4%又被分配给了无地、少地农民和移难民。而环县不算甜水区,1938年全县农民就分配了1235407亩土地。(42)《陇东的土地革命运动》,第172—175、187页。可以说,经过土地清查与登记,曲、环、华三县初步实现了“耕者有其田”。

故此,当边区大力推进减租减息运动之际,三县的减租并不是激烈的主佃斗争,而是以调解协商的温和方式进行的。曲子县1941年和1942年两次参议会上规定了减租额度,要求配合征收公粮,开展减租运动。随之,各级政府利用集会、红白喜事等机会,在群众中间进行宣传、动员工作。减租是以“乡”为单位开展的。八珠、马岭两区的“租佃关系调整委员会”,由乡长、自卫军连长、支部书记(或青救会主席)、佃农代表组成,兼顾主佃双方利益,调解租佃矛盾。如马岭区未按期交租的28户,未交租的17户,经政府调解、主佃协商,20户交了租;土桥区98家佃户减租78.17石,其中一部分是住在庆阳西峰、驿马关的国统区地主6年不敢前来收租而形成的“积欠”,正式被一笔勾销,另一部分减租受益者是租种了1255亩土地的44户移民。(43)《陇东的土地革命运动》,第179—183页。在减租运动中,政府倾向于保护贫农、雇农、移难民的利益,而要求富农、中农做出一定的让步,至于国统区“不在乡地主”的地租则趁机“被废除”。这与未经过土地革命,租佃矛盾相对突出的庆、镇、合三县的减租运动,确实大有不同。

三、行政减租——庆、镇、合减租第一阶段(1937—1942)

庆、镇、合三县从1937年开始,就陆续开展了减租运动。但各地提出的减租口号五花八门,有“三七”减租、“三七五”减租、“四三”减租、对半减租等。(44)《陇东的土地革命运动》,第138—139、197页。原因首先是各地租额差异颇大,很难有统一标准。其次,当时中共与国民党正进行着激烈的角逐,政权尚不稳固,许多减租口号只停留于口头宣传,很难落实。

即使在少数政权稳固地区,减租的开展也断断续续。如庆阳高迎区五乡1937年在“救国会”领导下成立了农会,1940年新政权成立后农会干部转入党政工作,减租工作陷入停顿。1941年冬,重组农会,会员几乎都是贫、雇农和少数中农,借群众大会和训练自卫军,宣布了“三七”减租。迎奉联保李生元是住在庆阳市的“不在乡地主”,在农会主任张四海和自卫军排长王安邦的质问下,退了粮,还被罚荞麦三斗。一乡李秀民多装佃户1.3石粮,经自卫军大会斗争,也退了粮。(45)《陇东的土地革命运动》,第190—191页。但五乡的斗争只限于“典型地主”,大多佃户不敢公开减租,“明减暗不减”的情况普遍存在。

1940年,庆、镇、合三县正式并入陕甘宁边区。新政权成立之后,进行了陇东分区“临时参议会”选举,通过“调整租佃关系决议案”,废除1939年之前的“旧租”,1939年之后的实行“三七减租”。然而,“三七减租”的效果也不理想。虽然一些“开明地主”做了表率,(46)如分区临时参议会议长庆阳地主刘仲邠,作为地主表率,给六、七家佃户减了租。《陇东的土地革命运动》,第129、139、150—152页。但是由于政权初创,减租只在个别地区实行。镇原县三、四区基本没有减租,五区一个行政村只有三个地主减租,庆阳赤城五乡租种了1791亩土地的42家佃户,没有一家减租。即使执行了减租的地方,农民佃权也毫无保障。(47)冯治国:《赤城五乡的租佃关系》,《解放日报》1943年5月29日,第2版;陈致中:《镇原县的减租交租工作》,《解放日报》1943年4月6日,第2版。

1942年1月,中共中央发布“抗日根据地土地政策的决定”,要求在各抗日根据地普遍开展减租减息运动,即实行“二五减租”。在陇东地区,“二五减租”直到该年底才在“新三县”逐步开始执行。(48)《陇东二五减租开始布置工作》,《解放日报》1942年11月25日,第2版。庆阳高迎、三十里铺、驿马关等区,相继恢复了农会,减租执行最好的新堡区不仅恢复了“农会”,还召开了租佃会议,庆阳市则分别召开了地主、佃农会议,镇原各乡成立“减租委员会”。该年因收成不好,按照地方习俗,一些地主主动减租甚至“免租”,个别不愿减租的顽固地主,才受到“减租委员会”的制裁;合水县配合“征粮”工作,由群众选举成立“农会”,调查租佃情况。城区和六区的两家地主和80余家佃户召开了租佃会议,换约33家,退租6.55石。大地主唐子光在自家开了“佃户会议”,给20家佃户“换了约”。(49)《陇东减租交租普遍开始实行》,《解放日报》1942年12月16日,第2版。

1942年减租存在着严重的问题——即“二五减租”与“三七减租”之间的冲突。陇东各地减租的标准虽然有所差异,但大都在“三七”之上,因此“三七减租”是陇东“约定俗成”的最低标准,而严格推行“二五减租”的结果,实际上是要求农民多交租,对地主有利。因此,当高迎区五乡干部领着佃户和地主算账,按“二五减租”的时候,一些地主暗自高兴,佃户则纷纷埋怨吃了亏。(50)《陇东的土地革命运动》,第191页。在一些地方,地主甚至拿着边区法令,要求佃户退还之1942年前“多减”的部分,使租佃矛盾进一步激化。对此,合水县的补救办法是:1943年以前无论是“三七”还是“对半”减租的,仍按原来租额执行,而1943年以后按照当地习俗,按“三七”或“三七五”达成协议,不再执行“二五减租”。(51)《陇东的土地革命运动》,第199页。而在镇原三区,鉴于1942年的“歉收”,为了保护佃户的利益,在“二五减租”后再对半减租。(52)《镇原三区歉收,二五减租后对半交租》,《解放日报》1942年12月9日,第2版。

边区政府很快发现了“机械”执行“二五减租”产生的问题。贾拓夫强调,各分区应该根据地方习俗,灵活变通地执行党的减租政策。如绥德分区根据收获状况,丰年减25%,平年减40%,歉年减55%,关中分区对半减,陇东分区减了37%,都不是照搬“二五减租”。而一些地方干部不能很好地理解边区减租条例的基本精神(如“二五减租”是丰年减25%,其他平年、歉年应在25%以下),不分区域、不论丰歉,一律要求“二五减租”,实际上是变相“加租”,挫伤了佃户的积极性,应予以纠正。(53)《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第2编,第228页。

1942年的减租运动虽然在乡村有所推进,但并没有真正改变乡村的权力结构,这给地主动用一切手段抵抗减租,提供了机会。减租主要对象是“定租”,而地主想方设法把“定租”改为其他租佃形式:1.改定租为活租(民间称“分种”)。“活租”按四六分成(“主四佃六”),采取“就地分件”,地主不仅能分得粮,还能分得柴草等副产品,显然对地主更有利。(54)冯治国:《赤城五乡的租佃关系》,《解放日报》1943年5月29日,第2版。2.改定租为“伙种”。如庆阳地主陈翔初给佃户贺鸿之使用牛两天、锄头一天,就说是伙种,要“四六分”。3.改包山租为亩租。如合水地主唐子光租给孟万友一架山,原租5石,减租后为3.5石,遂改为租地100亩,仍收租5石。(55)《陇东的土地革命运动》,第159页。4.提高租额。如合水二区六乡地主丑定坤将每亩租额1斗2升,提高到1斗4升;庆阳市地主吴培植,将山地租额由5升增加到8升。5.改为交细粮。庆阳高迎五乡地主王信租给佃户贾涛20亩地,原租额2石,减租后为1石5斗,遂改为交细粮,等于“没减”。6.重新丈量土地。庆阳驿马关四乡地主钱若浒以丈量土地,阻止佃户减租;新堡区二乡地主刘克五在减租后,重新丈量了9家佃户的土地,多量出土地119亩。(56)《陇东的土地革命运动》,第144—145页。

“减租条例”规定,在收回自种、典地、卖地等几种情况下,主方可以收回土地。这给了地主变相夺取“佃权”的机会。如庆阳16家地主收回了土地,其中田耀林将佃户尚富的42亩地收回,32亩留下自种,10亩转租给了别人。地主何孝雄将租给邱志明的地变为“典地”,邱无钱“承典”,土地遂被何收走。(57)《陇东的土地革命运动》,第145页。典、卖土地是规避减租的一个主要方法。减租条例出台前后,一时典卖成风,合水地主任之重卖了2顷多地,李俊财卖了70亩地,任成林卖了90亩地,郭兴典卖了50亩地,×义兴典出450亩地,程景圣典出155亩地,曹会文典出2顷多地。(58)《陇东的土地革命运动》,第158页。典、卖土地后,地主转而从事其他“生意”。

在传统社会,地主与农民之间存在着一种“恩庇—侍从”(patron-client)关系。地域习俗约定了地主对农民负有一些基本的义务(比如提供劳动的保险、介绍外出务工的机会、生病时加以救治、节日庆典提供娱乐节目(如唱戏)、歉收时减租等),同时农民对地主也形成一种人身依附关系。(59)Ralph Thaxton,Tenant in Revolution, the Tenacity of Traditional Morality,ModernChina,1975(3),p.323-358.这使地主与佃户极易达成“共谋”,应付“自上而下”的减租命令。有的佃户主动替地主隐瞒,“咱没牛借牛,没钱借钱,要减租就把掌柜亏了。”(60)《陇东的土地革命运动》,第158页。一些佃户替地主辩护,“没吃的找他,他就会借,租子装不上也不说要,咱能忘掉人家的恩么?”有的地主主动拉拢佃户,“咱两个的话好说。粮食不足就少收些,没吃的就在我这里背点回去吃,将来有了就还,没有就算了,要减啥租呢,公家问时就说咱们减了。”(61)《镇原减租斗争中揭露少数违法地主》,《解放日报》1943年10月18日,2版。这是“明减暗不减”屡禁不止的根本原因。

地主通过宣扬“旧道德”维护对佃户的支配权。在陇东流传着一种“三和论”的说法——地主与佃户的关系好,即“人和”;地亩不多也不少,即“地和”;交租的升斗不大也不小(公平),即“升斗和”。“三和”是地主鼓吹的主佃关系的理想状态,而减租运动造成的动荡,破坏了这种理想的主佃关系,从而造成了“三错”:“上级决定要减租,政府不好好办,是政府错了;不让地主多装租子,地主按原来的租额装了租子,这是地主错了;不让佃户多给租子,佃户多给了,是佃户错了。”所以减租最好“糊涂算了”。(62)《陇东地委检查减租工作》,《解放日报》,1943年11月18日,第2版;冯治国:《赤城五乡的租佃关系》,《解放日报》1943年5月29日,第2版。当诉诸传统的恩德伦理,仍不能阻止佃户减租的时候,地主就开始撕下温情的面纱,公开对佃户进行威胁,“现在减租,八路军若走了你就小心点”“你们这些穷鬼,八路军快走了,日后我要开人肉馆子。”(63)《镇原减租斗争中揭露少数违法地主》,《解放日报》1943年10月18日,第2版。

佃户最为担心的正是,八路军一旦撤离,乡村就恢复了原来的生存状态。有佃户质疑,“谁不愿意减租呢?地是地主的,要收地怎么办?”“看上面的公事倒是对着呢,一到下面就不对了,谁知道公家人到底怎办?”(64)《陇东的土地革命运动》,第158页。行政权力的介入只是暂时改变了主佃形势,在主佃“恩—从”关系没有被彻底打破之前,减租在乡村很难得到实质性的推进。地主想尽一切办法,以各种借口不换约、不算账、不退约,拖延时间。庆阳市大地主李向荣借口“旧约”丢在了西峰镇,而拒绝换约;地主陈翔初、王子树不参加租佃会,坚称“退租……不一定马上退”,躲避算账;田羽亭不拿出“旧账”,叫嚣“几年欠下的几年退,有啥不公?”(65)《陇东的土地革命运动》,第145、159页。地主在等待时机,一旦“减租”的风头过去,他们就拿出旧约、旧账,重建对佃户的权力。

因此,仅靠“自上而下”的行政命令,很难将“减租”真正深入到乡村。乡村干部无奈地指出,减租不彻底的原因是“佃户落后”“佃户要给人家装租子,有什么办法?”而当减租遇到阻力无法推进的时候,区乡干部也只好向上推诿,“看你们有办法没有”,最终搁置减租工作,“放下,看上头以后怎办”。(66)冯治国:《赤城五乡的租佃关系》,《解放日报》1943年5月29日,第2版。贾拓夫指出这一时期减租的根本问题在于,各级干部只是通过“恩赐”(即单纯靠行政命令)的方式推行减租,而没有将群众动员起来。(67)《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第2编,第169页。群众中蕴藏的巨大能量,还没有成为党领导下向乡村地主权力发起进攻的有力武器。

四、群众动员——庆、镇、合减租第二阶段(1943)

“高干会议”后,西北局发布了“关于彻底实行减租的指示”,标志着边区减租运动进入一个新阶段。“指示”要求切实保障农民的“佃权”,严格收回租地的条件,严惩地主以改变租佃形式、假典假卖、转租、预租、额外需索等方式逃避减租,彻底消灭“明减暗不减”的情况。强调“不应当无区别地、机械地执行二五减租”,要根据不同地区的具体情况进行减租,不能只减“定租”,各种租佃形式都要减,明确了“租种”与“伙种”的区别。最重要的是,要求转变工作方法,不能“单凭政府减租法令的公布”,而要通过成立农会、减租会、租户会、减租保地会等各种形式的群众组织,全面动员区、乡、村各级群众,推动减租运动的深入开展。(68)《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第2编,第202—207、213—216页。

新政策出台后,陇东各县减租工作的开展却并不理想。庆阳于1943年2月召开的乡级以上干部大会上就布置了减租任务,3月初县级干部下乡后正式启动,但只减了2个乡。7月后由于工作中心转向征粮与运盐,只减了4个乡,全年只减27个乡。镇原县减租工作启动得最早,于1942年10月就着手租佃调查,1943年1月正式减租,到5月完成11个乡,到10月又完成13个乡,配合征粮工作,到年底除与国统区交界的孟坝区六乡,其他33个乡全部完成了减租。合水县减租工作最为滞后,1943年4月制定农户计划时才开始减租,全年只减了13个乡。(69)《陇东的土地革命运动》,第146—147页。

鉴于整体工作的滞后以及各县工作的不平衡,陇东分区在1943年6月和11月分别召开了两次县书联席会议,推动减租工作。6月会议时,分区实行减租共17个乡,减地主234户,佃户423家,土地22573.9亩。(70)《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第2编,第281页。到11月会议时,又减20个乡,地主239户,佃户488家,减租1008.105石。(71)《陇东地委检查减租工作》,《解放日报》1943年11月18日,第2版。由于两次联席会议的动员效应,该年最后两个月,减租达到高潮,如庆阳最后两月减了18个乡,而此前只减了9个乡。分区全年减租共73个乡,地主837户,佃户3757家,粮食9383.3442石。

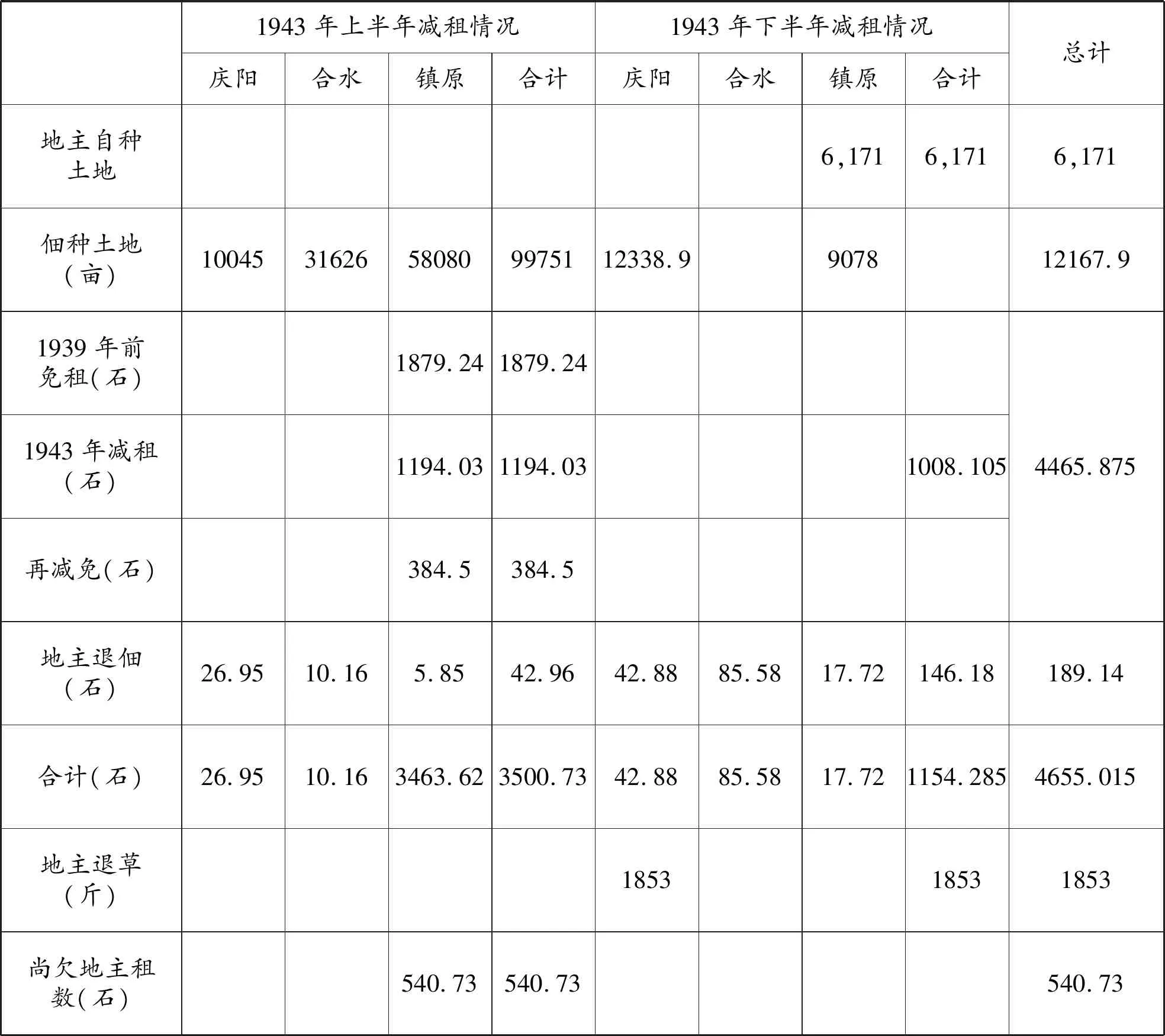

相比此前的历次减租,1943年的减租都更加彻底。从表2可见:第一,1939年之前的“欠租”免得不少。目前只有镇原县的数字比较完整,该县1939年前的免租占到了减租总数的53.7%。虽然新政权建立伊始就要求免去1939年之前的租子,但真正落实却是3年之后了。第二,1943年当年减租数也相当可观。三县上半年减当年租1194.03石,下半年减1008.105石,占到全部减租数的49.3%。第三,镇原县在1939年前的“免租”和1943年的减租之后,鉴于部分佃户仍无力交租,又“再减免”了384.5石。第四,“伙种”也减了。表中庆阳县地主下半年退草1853斤,草与粮一起分(即“分件”)是“伙种”的分配方法,仅从庆阳县的资料看,“伙种”也是减了的。第五,除了上述“减”“免”之项,各县还迫使地主“退”了多收的租子189.14石。

表2 1943年庆镇合减租细则

虽然减租效果显著,但并不表明1943年的减租就没有问题。其中最大的问题是减租工作的“不平衡”。镇原县全年减租7831.7032石,但是庆阳县全年仅减1323.566石。两县的减租情况与其租佃关系的紧张程度,并不匹配。(合水只减了13个乡,不具可比性。)庆阳是陇东租佃关系最为紧张的县,其出租土地为126283.5亩,其减租数与租佃土地数之比为1:95,而镇原县这一比例为1:11。庆阳出租土地数远远超过镇原,而其减租数居然只是镇原的17%,说明最需要减租的庆阳,减租的效果却不能令人满意。

1943年的减租总体上颇见成效,最重要的原因是利用了群众动员的手段,打破了地主对乡村权力的垄断。动员是循序渐进开展的。在动员之前,首先进行了干部教育和宣传工作。如一些干部分不清“定租”与“伙种”;一些干部不能灵活应用“二五减租”的原则,不顾地方情况,机械执行条例;一些干部对“统一战线”政策理解得不够透彻,而过分打击了地主。(72)《陇东的土地革命运动》,第146—147页。这都需要在减租之前对地方干部进行教育。减租的宣传也很重要。庆阳县“宣传委员会”选择集市日,在城隍庙召开了群众大会,在大街、杂货摊、牲口市场找群众谈话,大会正式开始后,专署代表解释“租佃条例”,揭露地主陋行,有效地对群众进行了动员。(73)《庆阳民众大会宣传减租交租》,《解放日报》1942年12月25日,第2版。

动员的关键是发动佃户对地主的斗争。但是佃户一开始并不愿意卷入斗争。这就需要地方干部采取一些动员策略:面对佃户三缄其口,采取“迂回”的策略开展租佃调查;初期调查“秘密”进行,先从佃户中的“积极分子”打开缺口;对中立佃户,采取开家务会的形式,让家人一块参加,促使其发生转变;利用亲戚关系进行全面的调查;利用下层干部进行调查,若干部是佃户,则从正面调查,若干部不是佃户,则从侧面调查其他佃户的情况;配合其他工作(如制定农户计划)开展调查;在调查中,抓住关键矛盾,先从其他工作谈起,再谈到本人的生活、租佃情况、地租额、主佃关系、剥削方式等。(74)《陇东的土地革命运动》,第200页。为了打消佃户对斗争的疑虑,还有必要提高佃户的“阶级觉悟”——要佃户明白减租的目的为了“让生活过好”,打消佃户担心“地主收地”的后顾之忧。尤其要教会佃户开租佃会——地主态度强硬,如何应对;地主服软,如何应对;地主不说实话,又如何应对等等。(75)《陇东的土地革命运动》,第199页。

减租斗争的核心力量是“农会”。但是,在陇东一些地主势力强大的地方,“减租会”为地主所把持,“农会”早被抛在了一边。庆阳的减租一开始由开明地主所主导。1942年底,庆阳各乡普遍组织了地主会议和佃户会议,讨论减租、征粮工作。一些开明地主主动示好,一乡地主梁玉银就补报了两顷土地,二乡地主贺新民补报了六十亩土地。另一些开明地主积极拥护减租政策,庆阳县参议会副议长田云亭就说,“无论站在参议员的立场,或地主的立场,我都是完全拥护这个条例的。”(76)《庆阳市各乡开租佃会议,解释土地征粮政策》,《解放日报》1942年10月21日,2版;《陇东拥护租佃条例》,《解放日报》1943年1月29日,第2版。庆阳三乡在租佃会议召开之前,地主联合起来,先召开了“地主会议”,在减租运动中占据主动,强烈打击了佃户减租的积极性。(77)《陇东的土地革命运动》,第157页。

1943年的减租动员,首先恢复了“农会”在减租运动中的领导地位。区乡干部被特别提醒,严禁地主参加农会,要吸收佃户中的“积极分子”主导“租佃会议”。根据斗争的需要,选择合适的“斗争”地点:1.在地主家举行。全乡的佃户聚集在地主家,开展减租斗争。这一般适用于有个别大地主的地方。2.指定某个地方。地主和佃户都到指定地方去算账、换约。这适用于租佃关系不太紧张,中、小地主居多的地方。3.在乡政府举行。这适用于个别地主、佃户进行协商的情况。4.到住在外村的地主家进行。当地主为“不在村地主”时,往往由农会和佃农小组拟好契约,乡长、农会长带领着佃户,前往地主居住地“算账”。半数以上的佃户被动员起来时,就可以召开租佃会议。会议一般由“积极分子”带头发动对地主的斗争,影响中立、落后的佃户;发动斗争要迅速,以防地主的“拉拢”;斗争中,必须迫使地主公开废除“老账”,若地主不肯“退租”,则设法把地“当”给佃户,保障佃权;斗争结束后,要及时改组农会和佃户小组,撤换表现不好的“落后分子”,提拔表现好的“积极分子”。(78)《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第2编,第306、310页。

减租运动中,党对农会的领导成为一个关键问题。虽然在减租运动的各个环节,减租会的准备与召开、会后的改选,党的干部都全程参与,掌握全局,但党不能因此“包办”农会工作。如一些干部在减租运动中,代替农会出面斗争地主,以致引起地主的反弹,因此攻击减租并非佃户的意愿,而是“公家”(政府)的意思,从而导致地主与政府的直接对抗。(79)《陇东的土地革命运动》,第156页。另一个极端是基层政权完全由积极分子掌握,“积极分子”在减租告一段落之后,仍不断地推进运动的“激进化”。这导致一方面乡村迟迟无法真正转向经济生产,另一方面由于地主、富农受到持续的打击,也影响了党的“统一战线”。无论是“包办”,还是“放任”,都不符合党在减租运动中的角色。党既要指导农会组织的斗争方向,又必须分清党与群众组织的区别,既要在减租打不开局面时,动员农民中蕴藏的巨大力量,又必须在减租取得阶段性胜利后,及时将农民的积极性转向发展生产。因此,在减租取得初步成效之后,农会的工作一般向两个方向转变:一是调解租佃纠纷等日常性事务,二是组织“变工队”,开展农业生产。(80)《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第2编,第311页。无论哪一种都说明,在减租运动告一段落之后,党要领导乡村秩序恢复到正常轨道中去。

五、减租复查与清算运动——向“土改”过渡(1944—1946)

在1943年大规模动员的基础上,1944年的减租转向减租复查与巩固。庆阳县在三次区书联席会上,配合备荒、选举和扩兵工作,布置了减租任务。该年为“歉年”,故确定的减免标准是:6升以下一律免租;6升以上1斗以下,交1升或2升;1斗以上1斗5升以下,交2升半或3升;1斗5升以上2斗以下,交4升或5升半;2斗以上根据原租额,酌情处理。由于进行了广泛的宣传,高迎、新堡、驿马关等区的佃户主动起来,通过租佃会议,向地主发起斗争。减租效果初显,赤城区7、8月减5户、免2户,驿马区五乡5户佃户减了5.24石,桐川区一乡50户佃户减了30.53石。(81)《陇东的土地革命运动》,第95—96页。

但是,减租运动显然也受到许多因素的制约。首先就是政府部门的精力并不能持续投入到减租动员中去。1944到1945年,经济生产、劳模运动、征兵运盐、合作事业、文教大会等,都耗去县以下各级政府的许多精力。(82)《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第2编,第171页。尤其在陇东,备荒、运盐、征兵、选举等事务,并不如预想的,与减租可以同时开展、互相促进,而没有冲突。在实际工作中,区、乡干部只能根据事务紧迫程度,将有限的政府资源,向征兵、运盐等重要事务倾斜,而“减租”就成为了牺牲的对象。

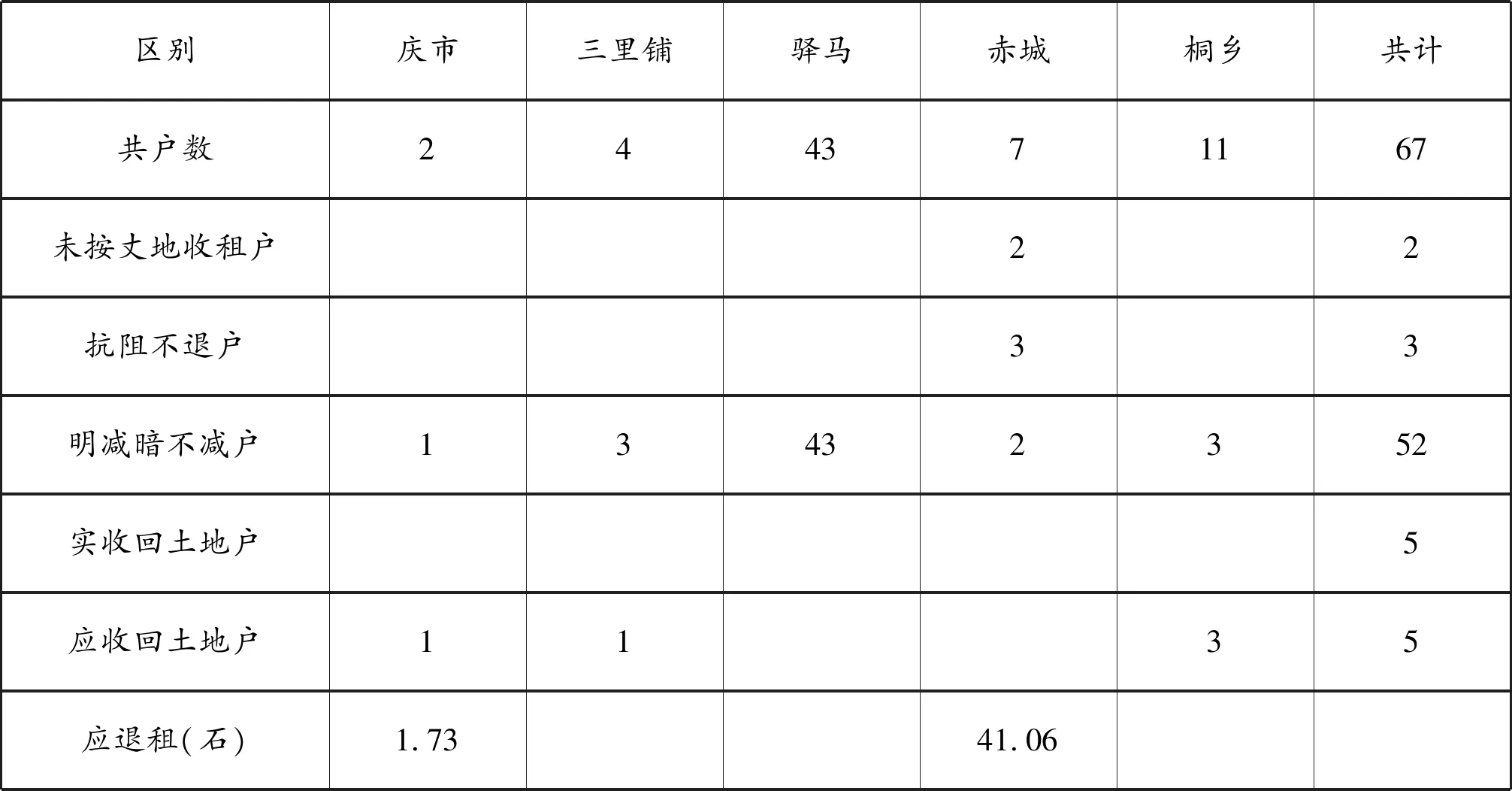

另一个制约因素来自减租动员本身的问题。“减租”每年都要进行,一到收获季节,就要进行新一轮的动员。虽然1943年大规模的减租运动,已经解决了基本的租佃问题,但是一旦“运动”的压力减退,乡村中传统的主佃“恩—从”关系就重新浮出水面。地主开始积极活动,迫使佃户与之达成“协议”,“明减暗不减”的情况重新出现。以1945年庆阳县为例:

表3 1945年庆阳县的未减租情况表

1945年夏受旱灾、水灾、冰雹等恶劣气候影响,陇东“歉收”,减租工作在政府部门的重要性相对凸显。分区在庆、镇、合三县进行了“减租复查”的动员工作,许多未按规定减租的事例被曝光:庆阳一市、四区都存在“明减暗不减”的情况,最严重的是驿马区(共5个乡有43户),其他大斗收租、少报土地、改定租为伙种的例子,亦比比皆是。(83)《庆阳、合水、镇原三县进行减租复查》,《解放日报》1945年10月10日,第2版。

许多“明减暗不减”的情况因为征收“统一累进税”而被揭露。若佃户与地主私下达成“协议”,声称减了租(实际上并未减),则政府根据佃户土地剩余产量征收“累进税”,超过其本该负担的份额,佃户就多交了税。庆阳三十里铺的地主粟显弟的370亩地租给6个佃户,对外声称只收租1.8石,而实际收租18.1石。佃户受地主蒙蔽,赞同“明减暗不减”,等到区乡干部来“征粮”,按照“累进税”原则分配“负担”时,才醒悟过来,纷纷站出来,揭露“明减暗不减”的情况,在区乡干部的追查下,最终迫使粟退租4.5石。(84)《庆阳三十里铺区试行农累税中,纠正明减暗不减的现象》,《解放日报》1945年2月6日,第2版。

总的来看,1945年前陇东的“减租”运动,除了1943年全面的群众动员,效果较为明显,其他时期则较为平缓。而1946年“五四指示”的颁布则根本改变了陇东的“减租”形势。关于“五四指示”的背景,学界大致有两种观点:一种着眼于“外因”,认为国共战争在即,为了夺取全国胜利,中共及时调整了土地政策,适应了农民获得土地的要求,从而赢得了农民的支持;另一种则强调“内因”,认为“五四指示”与战争并无直接关系,当时国内形势未到“必须一战”的地步,而是解放区内部社会变革的要求,“在山西、河北、山东、华中各个解放区,广大农民已经通过反奸、清算、减租、减息斗争,直接从地主手中获取土地。”(85)杨奎松:《中华人民共和国建国史研究》第1册,江西人民出版社2009年版,第6—23页。从陇东贯彻“五四指示”的背景来看,两种解释各有部分道理。由于处于相对安定的政治局面,陕甘宁边区的减租清算与山西、河北、山东、华中各地相比较为“平和”,因此当陇东分区开始贯彻“五四指示”时,最重要的任务是促成其他根据地已出现的群众运动的高潮,将较为平和的减租运动推向“激进化”。此外,陇东贯彻“五四指示”已到1946年10月以后,陕甘宁边区与国统区的冲突一触即发,“战争”的可能性大大超出“指示”发布之时,“备战”的考虑显然也成为影响陇东减租的重要因素。

早在1946年“高干会议”之后,陇东地委即讨论了减租问题,准备执行“五四指示”。6月初,召开了扩大会议,依据西北局“减租清算”调查材料,确定了工作对象、范围、算法、发动群众的方式等7条原则。同时,向各县传达了“减租决议”,组织60至100个乡以上的干部,进行了7到10天的集中培训。接着,派出干部赴各县,选取一些地方,进行减租“试验”。8月进一步形成了17条减租原则。但是由于边区军事形势紧张,“扩兵”任务紧迫,而告暂停。直至10月,西北局组织部长马文瑞到陇东,重启“减租清算”工作。(86)《陇东的土地革命运动》,第277—278页。

“减租清算”迅速将陇东的减租运动推向了“激进化”。首先,重启群众斗争模式。分区要求干部充分认识发动群众的重要性,通过政委会、干部一揽子会、农会、村民大会,进行动员工作。“清算运动”充分吸取了群众斗争中涌现出的“新方法”:1.“诉苦”。这主要针对罪大恶极、引起公愤的大地主。“诉苦”一般通过召开群众大会,公开控诉地主罪行。“诉苦”的内容已不限于经济剥削,更揭露地主其他罪行——如胡乃林为霸占土地,而把辣面吹进佃户女人的生殖器里,致其死亡,孙元才砍断了佃户的手指,孙成有砸折了佃户的腿,胡富林压死过佃户,唐子光强奸了佃户的女儿等。诉苦群体也不限于佃户,而是各阶层都可以参加,如镇原三乡斗争孙元才时,到会125人,除佃户外,还有贫农75人、中农8人、富农3人、小地主2人、大地主8人,广泛动员地主之外其他各乡村阶级,促进农民整体阶级意识的觉醒。2.“说理”。“说理”更多针对的是中小地主。佃户一般针对地主提出的旧道德和“良知说”,提出针锋相对的“批评”。但说理并非只限于辩论。王作治在斗争地主的时候,就要求地主向他“磕头还租”,有的佃户限制了地主的人身自由,镇原4个地主被打,庆阳赤城一区3个地主被佃户“拉磨”。3.“面合”。在打击了地主之后,还要“拉拢”地主。面合即一种拉拢地主的方法。在地主给佃户“立约”之后,佃户请地主吃饭,称为“酒肉画字”。也有地主请佃户的,如庆阳胡富林被“清算”后,主动宰杀牛羊,请佃户吃饭。(87)《陇东的土地革命运动》,第278—279页。

“清算运动”还改变了地主的划分标准,土地出租不再是地主的唯一标签,行为习惯、道德表现都成为了划分地主的标准。根据这些标准,清算运动将地主分为三种类型:1.为彻底清算的地主。如合水的唐子光,不仅拥有2500亩土地,而且有招赌卖烟、霸占土地、拷打佃户、逼死人命、强奸女仆等种种恶行,故不仅清算其土地,兼及财产,共清算土地1200亩,粮40石,法币50000元,牛13头,驴1头,羊30只。2.为带有清算性质的地主。如镇原刘海彦租地1405亩,“当地”75亩,但无其他恶行,故从1937年开始“退租”,1940年前按“三七”,1940年后按“二五”,加利3分,清算结果应退细粮123.79石,折地307.5亩。3.为彻底减租的地主。如庆阳王子树,王本为“破落”地主(88)所谓“破落”地主,即本来是地主,但是经过了减租运动以后,家庭已逐渐“衰败”,而由地主变为富农或中农的乡村阶层。,虽有地550亩,但家里有17口人,自种250亩,雇2个长工,出租300亩。因此,减租从1940年开始算,不加“利息”,共退粮75.35石,卖地244亩。(89)《陇东的土地革命运动》,第280—281页。

清算运动使地主遭到了沉重打击。据不完全统计,1946年庆、镇、合三县被清算的地主23户,带清算性质的地主30户,彻底减租的116户,短期内约6万亩土地,由地主手中转移到了二万五千名农民手中,成效不可谓不显著。(90)《陇东的土地革命运动》,第306—307页。毫无疑问,战争的临近是清算运动迅速走向“激进化”的重要原因。即使在早已分配过土地的曲、环、华三县,为了应对迫在眉睫的国共内战,土地政策的激进化也箭在弦上。1946年底陇东地委贯彻西北局的指示时指出,“彻底解决土地问题,乃是发动广大农民,紧紧与我党我军站在一道,坚决支持战争,亦即备战中极基本的一项工作”,必须优先解决旧三县较为严重的“地主复活违法收地”问题。(91)《陇东的土地革命运动》,第284—288页。在新三县的“清算”运动不断“激进化”之际,老三县对地主的态度相比就过于“温和”了,因此以战争为契机,重启对地主的强大压迫,就成为“老三县”土地政策的必然方向。

于是,几乎同时在陕甘宁边区开始实行的“土地征购”运动,就并不如一般研究所认为的那样“温和”。看上去“和平”的土地赎买政策,在实际运行中,却利用了许多逼迫地主交出土地的强制手段。如地主被迫“献地”的事例比比皆是。而备战成为促使地主就范的重要手段。在战争威胁面前,镇原五区五乡以民兵游击队为后盾,召开群众大会,对地主进行了斗争,完成了所谓的“征购”。而在距离国统区仅一步之遥的合水五区,在区书组织的游击队支持之下,农民很快就完成了“土改”,随之组织了民兵游击队和担架运输队,投入到残酷的战争动员中去。(92)《陇东的土地革命运动》,第311页。对地主的新一轮进攻,就这样伴随着国共全面走向内战,而在陇东分区逐步拉开了“土改”的大幕。

结语

目前关于抗战时期“减租”政策的研究,一般都将某个“根据地”作为研究“单位”。但是即使在某个根据地内部,已完成土地革命与未完成土地革命的地区,其经济背景的不同、租佃关系的差异,都使得减租问题比我们想象得更为复杂,因此有必要对减租运动的研究“单位”进行反思。陇东分区的减租运动在陕甘宁边区就具有一些“特殊性”:一是完成土地革命的地区,如华池、曲子、环县;二是未完成土地革命的地区,如庆阳、镇原、合水,两种地区需要解决的土地问题并不相同。在华池、曲子、环县“老三县”,由于经过了土地革命,租佃关系并非主要矛盾,其土地政策主要表现为土地清查与登记,在庆阳、镇原、合水未完成土地革命的地区,租佃关系较为紧张,分区政府在推行减租的过程中,至少经历了三个阶段:第一阶段是“行政减租”,由于只是诉诸行政命令,没能打破乡村地主与佃户的权力关系,所以减租效果不佳;第二阶段是“群众动员”,随着群众运动成为减租的主要方式,减租运动深入到乡村中去,才根本改变了乡村的阶级关系。第三阶段,随着国共两党走向内战,陇东开展对地主的“减租清算”,将减租运动进一步“激进化”,开始了向“土改”过渡。纵观陇东分区的减租运动的全过程,不仅体现了空间上(老三县与新三县)的差异,而且展现了时间上的演变(三个阶段),充分表明党在执行减租政策时能够针对时空的不同因地制宜、因时而变的灵活性。

- 苏区研究的其它文章

- 学缘、地缘与书生革命

——东固革命根据地知识分子群体述论