替罗非班治疗阿替普酶静脉溶栓后进展性卒中的疗效观察

李宝美,林晓丽

(南平市第一医院神经内科,福建 南平 353000)

进展性卒中是临床较为常见的一种缺血性脑卒中类型,主要是指缺血性脑卒中后患者神经功能障碍呈阶梯样加重,病情进展持续时间通常在6h~14d之间[1]。缺血性脑卒中急性发作后及时进行静脉溶栓治疗可有效减轻神经功能损害,减少患者残疾率、死亡率[2]。有学者根据对静脉溶栓后进展性卒中病因病机的认知,提出利用血小板糖蛋白(GP)Ⅱb/Ⅲa受体拮抗剂进行治疗,替罗非班作为非肽类血小板受体GPIIb/IIIa高选择性拮抗剂得到关注[3]。本研究选择2020年1月至2022年10月期间收治的74例患者为例,对替罗非班治疗效果进行探究,希望能够为静脉溶栓后进展性卒中临床治疗研究与替罗非班的临床使用提供指导。

1 资料及方法

1.1 一般资料

本次纳入研究对象74例,资料来源于本院收治阿替普酶静脉溶栓后进展性卒中患者,时间范围:2020年1月至2022年10月。按照治疗方案分组,共两组:(1)CK组37例,男性20例,女性17例;年龄30~78岁,平均(60.25±10.33)岁;体重指数17~27 kg/m2,平均(23.55±2.12)kg/m2;发病至治疗时间30~420min,平均(175.56±40.47)min;合并两种以下基础疾病22例,合并两种及以上基础疾病15例;基底节区梗死20例,颞叶梗死10例,其他位置梗死7例。(2)EG组37例,男性18例,女性19例;年龄31~79岁,平均(60.27±10.43)岁;体重指数17~28 kg/m2,平均(23.58±2.24)kg/m2;发病至治疗时间29~422min,平均(175.61±40.77)min;合并两种以下基础疾病20例,合并两种及以上基础疾病17例;基底节区梗死19例,颞叶梗死12例,其他位置梗死6例。一般资料对比,两组无统计学差异(P>0.05)。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:(1)静脉溶栓后进展性卒中确诊;(2)临床资料齐全;(3)首发病例;(4)知晓治疗方案并愿意配合。

排除标准:(1)神经功能缺损评定量表(National Institute of Health stroke scale,NIHSS)评分>25分;(2)心脏、肝脏、肾脏等功能不全;(3)存在严重外伤;(4)合并精神障碍、恶性肿瘤等。(5)血小板减少、活动性出血、脑梗死后出血转化。

1.3 方法

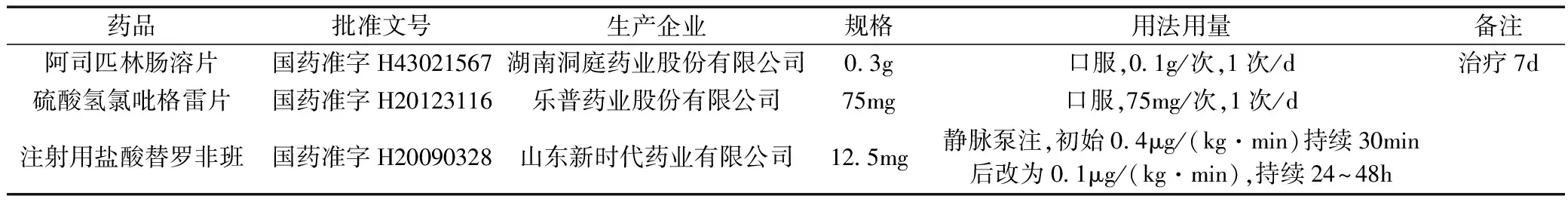

两组脑卒中患者在发作后4.5h内均接受阿替普酶0.9 mg/kg,静脉溶栓治疗,(总剂量10%静脉注射,90%静脉滴注)。与此同时,参照相关指南或专家共识,给予两组患者对症治疗,如基础疾病控制、肠内外营养支持、血脂调节等。静脉溶栓24h进行复查CT排除出血,CK组在患者进展后给予“阿司匹林肠溶片+硫酸氢氯吡格雷片”治疗,EG组在患者进展后给予“阿司匹林肠溶片+硫酸氢氯吡格雷片+注射用盐酸替罗非班”治疗,详见表1。

表1 药物信息及使用情况

1.4 观察指标

(1)临床疗效:以临床治疗优良率评价,优秀:症状消失,NIHSS评分减低率不低于90%;良好:症状显著改善,NIHSS评分减低率75%~90%;尚可:症状明显缓解,NIHSS评分减低率35%~74%;无效:病情变化不明显或加重[4]。

(2)实验室检查:测定治疗前、后两组患者血小板聚集率(参考范围:70%)、血浆比黏度(参考范围:男性3.84~5.30 mPa/s,女性3.39~4.41 mPa/s)、肿瘤坏死因子-α(参考范围:740~1540pg/mL)、C反应蛋白(正常值:0~8mg/L)表达水平。

(2)神经功能:采用NIHSS量表评价,0~42分,分值越低说明患者神经功能越好。

(4)生活能力:采用日常生活能力评定量表(The Barthelindex of ADL,Barthel指数)评价,0~100分,分值越高说明患者生活能力越高。

(5)安全指标与预后情况:统计IH(CT显示存在出血转化现象,但无症状表现)发生率、sICH(CT显示存在出血转化现象,且存在症状表现)发生率、预后良好率(采用mRS量表评价,0~6分,2分及以下视为预后良好)[5]。

1.5 统计学方法

2 结果

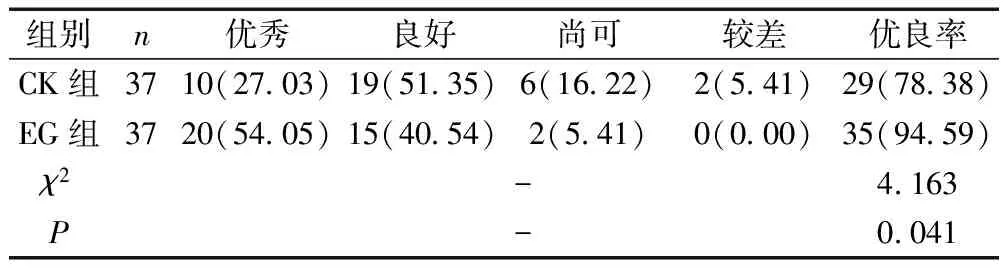

2.1 两组临床疗效比较

表2显示,治疗优良率CK组78.38%,EG组94.59%,EG组更高(P<0.05)。

表2 两组临床疗效比较(n,%)

2.2 两组实验室检查指标比较

表3显示,治疗前两组实验室检查指标水平无统计学差异(P>0.05);治疗后两组均改善,EG组血小板聚集率、血浆比黏度、肿瘤坏死因子-α、C反应蛋白水平更低(P<0.05)。

表3 两组实验室检查指标比较

2.3 两组神经功能比较

表4显示,治疗前两组神经功能差异较小(P>0.05);治疗后NIHSS评分均减低,EG组分值更低(P<0.05)。

表4 两组NIHSS评分比较分)

2.4 两组生活能力比较

表5显示,治疗前两组日常生活能力无统计学差异(P>0.05);治疗后Barthel指数均升高,EG组得分较高(P<0.05)。

表5 两组Barthel指数比较分)

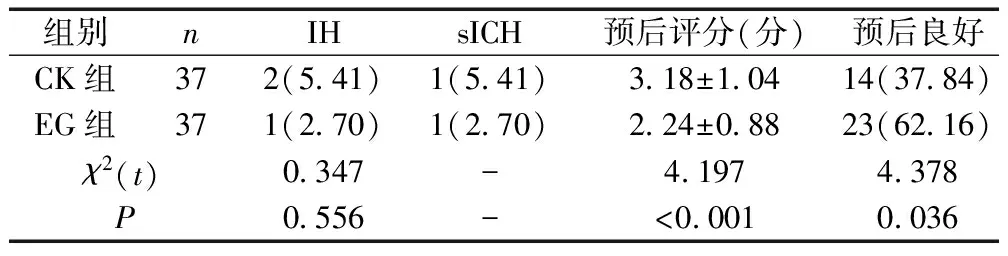

2.5 两组安全指标与预后情况比较

表6显示,两组IH与sICH无统计学差异(P>0.05);EG组预后评分更低,预后良好率更高(P<0.05)。

表6 两组安全指标比较(n,%)

3 讨论

3.1 替罗非班治疗利于临床有效性提高

本研究中EG组临床治疗优良率达到94.59%,高出CK组16.19%(94.59%~78.38%),说明在阿替普酶静脉溶栓后进展性卒患者中常规用药基础上静脉泵注盐酸替罗非班能够有效提高患者临床治疗有效性。阿替普酶静脉溶栓后进展性卒中病因病机复杂,研究发现与阿替普酶静脉溶栓后并发症息息相关,受发病时病情严重程度、血压稳定性、炎症反应程度、血管通透性等因素影响较大。临床可通过促炎性因子、血液流变学指标、氧化应激指标、血管内皮功能指标等了解病情状况。本研究中两组患者治疗后血小板聚集率、血浆比黏度、肿瘤坏死因子-α、C反应蛋白等均改善,但相对而言EG组预后结果更理想,说明注射用盐酸替罗非班的有效应用,能够改善患者生理状况,有效抑制病情进展。分析原因:阿替普酶静脉溶栓后进展性卒中治疗的关键在于抗血小板聚集,阿司匹林、氯吡格雷、替罗非班均为抗血小板药物,阿司匹林主要是通过抑制血小板环氧化酶-1(COX-1)抑制血小板聚集,对胶原引起的血小板聚集无明显作用;氯吡格雷主要是通过血小板二磷酸腺苷受体(P2Y12)抑制,影响血小板聚集;替罗非班主要是通过高选择性结合血小板糖蛋白Ⅱb/Ⅲa(GPⅡb /Ⅲa)受体,影响血小板聚集过程,产生抗血小板聚集功效。替罗非班的作用机制更符合阿替普酶静脉溶栓后进展性卒中治疗要求。

3.2 替罗非班治疗能够保障治疗安全性

本研究中EG组IH发生率与sICH发生率较低,且与CK组无统计学差异,说明阿替普酶静脉溶栓后应用替罗非班进行进展性卒中治疗,并不会增加IH与sICH风险。可见,替罗非班的应用具有一定安全性。替罗非班血浆蛋白结合率约65%,主要通过胆道、尿液、粪便等排出,对肝脏、肾脏等功能影响较小。且相关研究表示,替罗非班与阿司匹林、低分子肝素、溶栓药物等联合使用虽然能够增加出血风险,但在可控范围内,药物使用不良反应发生程度较轻。

3.3 替罗非班治疗利于预后良好率提高

本研究中EG组NIHSS评分、Barthel指数经治疗后有所改善,且和CK组存在统计学差异,说明在替罗非班应用下患者神经功能得到有效恢复,日常生活能力有所提高。分析原因为:替罗非班起效快,能够在用药后5min内有效抑制血小板聚集,且持续时间较长,为3~8h。这在一定程度上利于神经功能损伤症状早期改善,利于疾病进展控制。与此同时,替罗非班对其他因素引起的血小板聚集具有一定功效,便于血栓形成抑制与再灌注形成,利于患者神经功能恢复。随着神经功能改善,患者残疾与死亡风险减低,利于日常生活能力提高。

综上所述,常规用药基础上合理增加替罗非班能够在一定程度上改善阿替普酶静脉溶栓后进展性卒中患者血液流变学状况,减低神经功能缺陷程度,增强炎症反应抑制效果,最终实现临床疗效提高与良好预后获得。与此同时,替罗非班的使用不会增加IH、sICH发生率,具有一定安全性。本研究存在一定不足,具体表现为样本采集数量较少,观察时间与指标有限,需要在后续探究中进行改进。