整本书阅读的情境式教学任务设计

姜华

摘要:在“双新”大环境下,推进整本书阅读,在教学、试题中进行情境式设计,全面发展学生的核心素养成为重中之重。在如此形势下,结合《乡土中国》的文本特点,可以拓展分析情境式教学任务设计的要素,找寻个人体验与社会生活的关键点,形成系统性、实践性相统一的有机整体,进而形成有可操作性、可设计性的部分原则与策略,以促进教学设计的革新,推动核心素养落地,以期达到“立德树人”的教育功能目标。

关键词:双新;整本书阅读;情境式教学任务;乡土中国;家族;男女有别

《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》明确提出“整本书阅读”任务群,“整本书阅读”成为教育领域的热门话题。作为一本学术性名著,《乡土中国》虽然成书语言已经尽可能通俗易懂,但诸如“差序格局”“亚普罗式”“浮士德式”等或传统或创新的概念依然有很高的门槛。另外,“00后”高中生缺乏乡土生活经验,甚至不了解书中所举论据,这是学生阅读的障碍,也是让学生失去阅读兴趣的根源。若在教学任务设计层面能够提供具有相同性质、合理身份、相关背景等要素构成的情境,就存在理解其中关键概念,转述其观点关系,乃至迁移演绎相关观点以及明确学术作品的价值及意义的可能性,从而实现真正的“深度阅读”。

一、情境任务设计的要素整合与基本理念

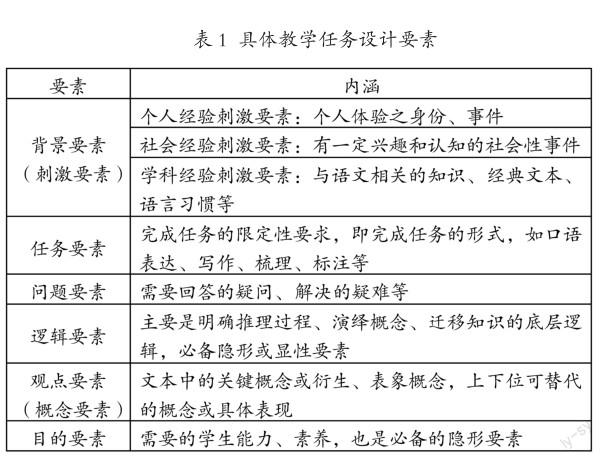

“情境”在我国的教育理论领域由来已久,近年来“情境式”高考试题层出不穷。叶丽新将“情境化试题”的基本要素分为:背景要素、任务要素、问题要素、目的要素,基本确立了“有吸引力”“整合与过程”“开放性”“有学习成分”“多元自然”的基本设计理念[1]。《乡土中国》作为学术性著作,其文本具有极强的观点性,逻辑性强,关联紧密,因此,教学任务不得不将“观点或概念要素”以及“逻辑要素”加入其中,此处“观点要素”是显性或隐形的设计信息,它可以明示在情境之中,也可隐藏于问题要素之中,成为“问题要素”的必备搭配要素。“逻辑要素”主要是明确推理过程、演绎概念、迁移知识的底层逻辑,基本上为隐形要素,将其纳入要素之列主要是出于任务设计的品质追求,明确设计意图与增强核心素养(见表1)。

“背景要素”一般包括人物、场景、事件、引导性材料。为满足“整本书阅读”经验迁移与激发学生兴趣,根据情景类型经验的层级以及学生兴趣点,可以将其替换成“刺激要素”,并拆分为个人经验刺激要素、社会经验刺激要素、学科经验刺激要素。如身份、拜年、聚会等属于个人经验刺激要素,如网络热点、流行文化、社会时政等属社会经验刺激要素,如成语、俗语、诗歌、文学作品等属学科经验刺激要素。

至于要素的组合原则,以《差序格局》一章的任务设计为例:

用文学作品或生活现象的镜头,演绎对“差序格局”及相关理论的理解[2]。其任务设计包含了刺激要素———文学作品或生活现象、观点要素———差序格局、逻辑要素———演绎、任务要素———理解演绎“差序格局”的概念以及隐形的目的要素———提升学生的学术素养、阅读素养[2]。因此,一个好的整本书情境教学任务设计是必备刺激要素、概念要素的,它可以将生活生命体验与抽象概念之间架起沟通的桥梁,不可或缺;其次,逻辑要素与目的要素实际上是任务设计的底层构想,任务的解答一定是学生内向思考与设计者设置任务内在目的与逻辑的贴合,具有开放性,但也有一定方向性;至于问题要素与任务要素,可以和其他要素捆绑出现或单独出现,根据情境需要即可。

二、《乡土中国》关键概念与思维逻辑的经验分析———以《家族》《男女有别》为例

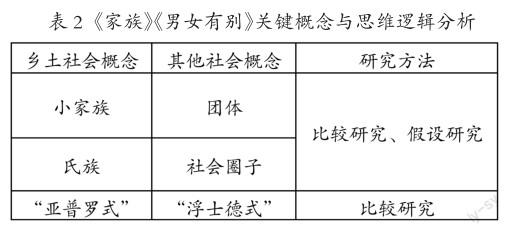

学术著作必然是对所涉及分类科学的规律性的总结与梳理,其中涉及种种,诸如创新的概念、严密的推理、合理的演绎、独特的研究方法等。作为初学者,阅读学术著作必然要厘清其中的概念、行文脉络结构、研究的方法,这些都是思维逻辑主导下科学研究的路径,以《家族》《男女有别》两篇文章为例(见表2):

这些概念的论述是比较式的,各自突出了特点、功能、原则等概念的内涵信息。但不难发现,作者虽极力举例进行形象化或经验化阐释,却与如今时代相去甚远。因此,我们需要站在当代视角对其概念阐释的经验做分类整理,以此来构建足够且有价值的情境刺激要素,打破经验壁垒,让学生真正理解,进而深入思考当下学术作品的意义。

《家族》一篇中,“小家族”的概念是可以根据事业扩展的需要,以父系为主线,扩大成“大家族”甚至是“氏族”与“部落”的,從个人经验上来讲,日常称呼中的“外孙”“外婆”“外公”被排除在家族之“外”,也就不难理解;从社会生活经验上来讲,时至今日,重男轻女的现象依然十分严重,诸如《欢乐颂》中“樊胜美”现象等,都是乡土特色所带来的,本身这些经验与社会现象就是这些概念的一种具体演绎。

再如《男女有别》篇中,“亚普罗式”的两性关系十分稳定,在乡土社会中更趋向于同性原则,从个人经验上来讲,学校禁止早恋是某种程度的男女隔离,女孩或男孩之间更容易产生亲密关系,以至于生活中不乏同性恋现象的出现;从社会生活经验上来讲,《三国演义》中对“桃园结义”的热情赞颂,与“吕布貂蝉”爱情阴谋论形成鲜明对比;“眉目传情”“相敬如宾”“琴瑟和谐”等成语都是乡土社会稳定两性关系的体现;回到当代,“相亲”的行为本身并不是爱情的驱动,而是婚姻建立的快捷方式,更趋于稳定;近年来的“性别对立”“极端女权”等都是在挑战、瓦解这种两性关系社会现象。“浮士德式”的两性关系在当今社会亦有体现,但往往以悲剧形式出现,如“为爱冲锋的勇士”“成都纯爱战士”等网络热点现象,都是感情在物质条件无法给予稳定,单方面创造性付出的典型事件。

总之,关键概念与其思维逻辑的经验构建,基本上是依靠类比演绎的方法与思维进行,大体上可以从生活体验、社会现象、经典文本、俗语成语、网络热点、热门影视作品等切入,建立起学生理解与思考的兴趣点与出发点,进而引发更高层级的思维活动,达到增强语文素养的目的。

三、整本书阅读的情境式教学任务设计的策略原则

(一)兼顾刺激要素与学术概念要素,指向性要明确

在情境任务的设计中,不要一味追求刺激要素,也不要一味“照本宣科”式地阐述原有学术概念,应该在任务设计的初始,给予其目的或思维的指向。如:

电视剧《狂飙》大火,剧中反派人物高启强成了瞩目的焦点,甚至成为许多男人的励志偶像,许多女人的理想伴侣。高启强作为一个从鱼贩起家的黑社会团伙头目,事业有成又有情有义,庇护手下,抚养自己弟妹成人,疼爱老婆,不忘旧日恩情。但其造成的恶劣影响也十分巨大,杀人放火,巧取豪夺,阴险狡诈,所犯罪行累累,终被判死刑。

请借助《家族》《男女有别》中的概念,结合你个人的理解,给你从小就出国留学的表哥写一封关于高启强看法的电子邮件,让其了解中国社会。

此情境的设计,指向在于要辩证看待高启强的所作所为,其有符合“家族”事业扩展的传统理念,也有“亚普罗式”中能为婚姻提供稳定环境的能力,同时也有现代“浮士德式”的创造性的感情付出,注重维护夫妻感情。但同时,随着社会的进步,这种“差序格局”式的美好会阻碍整体社会与法治社会的和谐,存在不合理与值得批判的地方。

(二)要素组合要灵活多变,注重开放性

在组合要素的过程中要素选取不宜过多,问题要素与任务要素要具有一定的开放性,至少要具有选择性。如:

我校文学社正在招新,要求对以下历史文学现象展开评论,请结合《乡土中国》中的学术概念,写一篇评论。

1.宋代陆游之妻唐婉因未生育被陆母棒打鸳鸯。

2.东汉梁鸿与丑妻能相敬如宾、举案齐眉。

3.在诗歌中,李白有“李十二”的称呼,刘禹锡的族兄有“刘十九”的称呼。

4.贾府选择贤惠温婉的薛宝钗为贾宝玉之妻,被称为金玉良缘,却放弃了宝玉为之痴狂的林黛玉。

此情境设计分别从生育功能、稳定特性、父系家族、事业发展等方面涵盖了《家族》与《男女有别》中的种种关键概念,并给予了一定的开放空间,让学生在完成任务中锻炼对应信息、理解概念的能力。

(三)注重经验导入,贴近当下生活与个人体验

无论是作为学术著作的《乡土中国》,还是情境任务设计,其目的都在于让学生将学术知识迁移运用到实际的生活中去,以处理更加复杂的情况,进而在当下指导学生思考时代,改进不足。所以,贴近当下生活的情景设计更能让学生感同身受,更能激发学生的兴趣与动力,进而打开思维与想象的空间,兼具开放与多元性。如:

短视频平台将要对近期“成都纯爱战士”事件进行网络pk,你作为男\女一方的粉丝,将录制一段应援视频,请先拟写应援视频的文字稿,200字左右。

男方:为爱付出所有,用打工赚来的钱供养女友读研究生,却遭女友冷眼相待与私下背叛。只有路人为其献上一支烟与一朵花,了此一段情。

女方:不为情左右,只因学历的差距、心灵的距离,注定是分手的结局。世人只见“男默女笑”,却不见女子追求的不过是一段对等的感情与稳定而安逸的未来。

此设计借助网络热点事件,将“男女对立”“男女有别”摆上台面,寻找其当下与《乡土中国》中概念的合理性,同时尖锐的对立更能让学生辩证地去看待当今时代的男女关系,进而提出寻求男女關系和谐的可能性与生成可行性的解决措施,具有一定的社会指导性与改良性。

综上所述,整本书阅读的情境式任务设计在课堂学习的过程中实际上起到了一种提纲挈领的作用,是一个贯穿始终的教学抓手,了解其中要素,明确组合规则,让学生带着成熟的知识概念与经验体会进入学习,可以综合提升学生的能力与素养,让教学活动真正成为改变学生、扭转陋习的契机,让学术能真正落地生活,指导生活,以便提供寻求更美好的未来的可能。

参考文献:

[1] 叶丽新.“情境”的理解维度与“情境化试题”的设计框架:以语文学科为例[J].课程·教材·教法,2019,39(5).

[2] 范飙,郑桂华,程元.统编版高中语文单元教学指南必修上册[M].上海:复旦大学出版社,2020:10.

编辑/李莉