认知障碍友好社区的政策执行及发展面向

楼玮群 刘焕然

一、问题意识

我国庞大的认知障碍症患者群体需要得到社会各界的关注,一方面,认知障碍给社会和国家带来沉重的负担,亟须采取措施应对其带来的挑战;另一方面,几十年来,尚未出现治愈认知障碍症的循证医学方案,这使得从宏观的政策层面寻找非药物的解决方案显得尤为重要。国外的证据表明,建设认知障碍友好社区有利于实现认知障碍正常化。认知障碍友好社区的理念既符合我国老年群体的养老需求,也符合其照护意愿,是当下中国社会应对认知障碍症的合理选择。

(一)建设认知障碍友好社区的必要性

截至2021年,全球已有超过5 500万认知障碍症患者,并且预计到2030年会达到7 800万①资料来源:Alzheimer’s Disease International 2021,“World Alzheimer’s Report 2021.”(https://www.alzint.org/resource/world-alzheimerreport-2021/)。。第七次人口普查数据显示,中国60 岁及以上人口已达到264 018 766 人,占中国总人口的18.70%①资料来源:国家统计局,2021,《中国第七次全国人口普查(第五号)》(http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202105/t20210510_1817181.html.)。。一项全国性的横截面研究指出,中国大陆60 岁及以上人群的轻度认知障碍流行率为15.5%,拥有超过3 877 万轻度认知障碍患者和1 507 万的认知症患者(Jia et al.,2020)。据中国老龄协会的估计,2030年认知症患者的数量将达到2 220万,在2050年将达到2 898万②资料来源:中国老龄科学研究中心,2021,《我国老年痴呆患病率近6.0%认知症老年人照护服务需求亟待积极应对》(http://www.crca.cn/index.php/13-agednews/191-6-0.html.)。。在2015年,我国相关患者的年度治疗费用达到了1 677.4亿美元,并且预计在2050年上升至1.8万亿美元(Jia et al.,2018),这无疑会给中国认知障碍症患者家庭和社会带来沉重的经济负担。此外,来自上海的实证研究说明,我国认知症患者的家庭照顾者面临着高水平的照顾负担和抑郁症状(Liu et al.,2022),照顾者的照顾负担、抑郁和自我效能也成为现有认知症照料者干预研究关注的主要结果指标(吴蓓、朱政、王静等,2019)。而机构照料又面临专业性不足和社会排斥的问题(吴心越,2023),无法满足这一特殊群体的照护需求,这使得认知障碍患者的照顾者面临较大的身心压力。面对认知障碍的高患病率,考虑到认知障碍带给老龄社会的负面影响,我国非常有必要采取措施应对认知障碍带来的挑战。

建设认知障碍友好社区被认为是实现认知障碍正常化的可能有效的方法③参见:World Health Organization 2012,“Dementia:A Public Health Priority.”(https://apps.who.int/iris/handle/10665/75263.)。。认知障碍友好社区特别关注通过一系列的认知障碍友好活动,改变物理和社会环境,进而使社区更具有包容性。由于家庭照料和机构照料的局限,整合式照护服务成为认知症患者的照护方向(刘海桃、顾东辉,2022)。认知障碍友好社区政策与整合式照护相辅相成,旨在从患者家庭和社区层面整合养老资源和支持性服务,以满足患者的需求。因此,建设认知障碍友好社区既是应对认知障碍给我国老龄社会带来多重挑战的重要举措,也是回应中国老年群体维持认知健康和养老照护需求的必要途径。

(二)认知障碍友好社区的来源及内涵

如何应对老龄化给社会带来的挑战与机遇是老年学领域经久不衰的主题。20世纪90年代,环境老年学的出现,转变了学界看待老龄社会的视角,人们逐渐从关注解决长者个人问题,转向改善长者与其所处的社会空间环境之间的关系。起初,人们通过在社会中创造一个环境,比如护理院,来解决长者特定的疾病护理问题,但这往往带来长者的抑郁情绪及社会隔离等负面结果(Choiet al.,2008)。于是,学界重新审视如何通过政策举措和实践来优化现有的物理和社会环境中的功能,并致力于增加环境的适老化和友好化。

2006 年,世界卫生组织提出了建设“老年友好城市和友好社区”的全球性战略④参见:World Health Organization 2018,“The Global Network for Age-friendly Cities and Communities:Looking Back Over the Last Decade,Looking Forward to the Next.”(https://apps.who.int/iris/handle/10665/278979.)。,旨在从环境中多维度地提升老年群体的生活质量。“认知障碍友好”与“老年友好”的话语也将对老年群体的话语叙述从负担转向包容,降低“污名化”(Swaffer,2014),强调环境对于个体的意义,力图创造一个支持性和包容性的友好环境。与“老年友好”相比,“认知障碍友好”更契合于特定疾病,更加包容认知障碍患者,其维度也更加细化(Turner&Morken,2016)。

作为认知障碍友好的一种实现方式,认知障碍友好社区的概念在学界中并没有一致的结论。通常情况下,认知障碍友好社区被认为是以患者为中心开展的认知障碍友好活动。其目的是减少污名化,赋权患者(Hansen et al.,2022),使其意识到自身的权利和潜能,并且在社区中得到支持和包容(Heward et al.,2017),使得患者及照顾者尽可能长时间地参与到正常的日常生活中,维持社区内代际间的接触(Shannon et al.,2019),增进公众对于认知障碍症的理解。

现行的认知障碍友好社区大部分存在地理界限(Buckner et al.,2019),他们通常致力于将一个特定的城市或社区转换为认知障碍友好型城市或社区,只有少数项目突破了地理的限制,比如英国约克郡。该项目中的“社区”可以是一个组织(零售商店),一个全国性的慈善机构或利益共同体(宗教信仰团体,俱乐部或协会),也可以是一个为特定目的而成立的团体(兴趣小组),只要这个组织或团体中是对患者有包容性的和有友好意识的(Crampton&Eley,2013)。这种突破地理界限的方法,能够很好地将认知障碍友好渗透于患者及照顾者的生活场景之中,在当下的项目中是具有前瞻性的。

基于以上,本文将“认知障碍友好社区建设”界定为:以认知障碍患者为中心,旨在促进患者及其家庭福祉的一系列制度建设及友好活动。“社区”既可以是以社区为单位的地理界限,也可以是超越地理范围的。在这样的友好社区内,患者能够接收到更优质的照护服务,患者及其家庭能够得到更大的包容,他们的生活质量能够得到更高程度的提升。

二、研究工具

史密斯(Smith,1973)提出的政策执行过程模型中指出,影响政策执行结果的重要四个因素:(1)理想化的政策体系,即政策的形式、类型、计划以及形象;(2)政策执行主体,即负责政策执行的组织和人员;(3)政策目标群体,是政策的实施对象;(4)政策环境,即影响政策执行的经济、政治、社会环境等。四者间的互动中产生的“紧张关系”则通过“建制”和“回应”的方式来协调和处理,进而反馈政策效果。

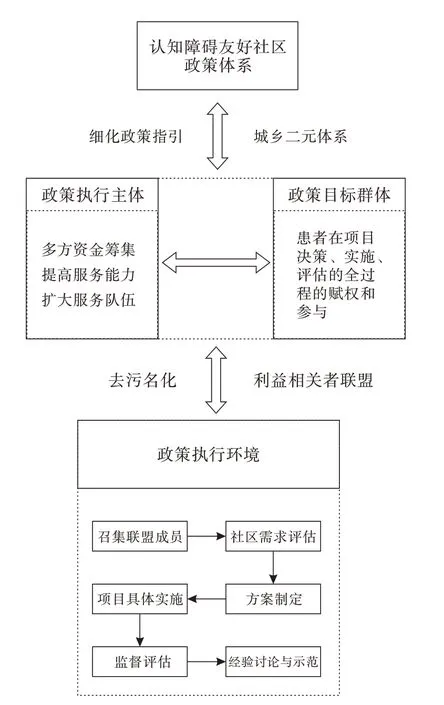

基于此模型,本研究中认知障碍友好社区政策的执行过程主要探讨:认知障碍友好社区政策体系本身;由各级政府,社会组织,及工作人员组成的执行主体;认知障碍患者及其家庭构成的目标群体;以及影响认知障碍友好社区政策执行的经济环境,政治环境,以及社会环境(见图1)。在这四个政策执行的重要过程的互动之下,政策执行的问题以及回应也随之产生。

三、认知障碍友好社区的政策执行过程

尽管本研究探讨我国内地认知障碍友好社区政策的执行过程及问题,但是了解政策的缘起和发展脉络有助于进行政策的比较和分析。因此,本研究将首先介绍部分认知障碍友好社区前沿政策的执行过程,而后描述境内政策执行现状,并运用史密斯政策执行模型,分析我国大陆认知障碍友好社区政策面临的问题,最后通过汲取相关国家和地区政策执行经验,发展出更加符合中国国情的认知障碍友好社区政策。

(一)认知障碍友好社区的前沿政策体系

相关实践表明,日本和英国是率先开展认知障碍友好活动的国家,其相关政策体系和实务证据较为丰富,能够为世界各国的认知障碍友好社区政策发展提供参考性意见;而美国则是第一个将应对认知障碍症放在立法层面的国家。经过十余年探索,这些国家已经形成较为完整的认知障碍相关政策体系和友好社区建设的服务方案,不仅催生了比利时、德国、丹麦、加拿大等众多国家的认知障碍国家级战略计划,促进了认知障碍友好社区建设行动,还为我国大陆的认知障碍友好社区相关政策发展提供了重要思路参考。因此本研究以日本、英国和美国的认知障碍及认知障碍友好社区政策体系为示例,进行政策梳理。

日本作为最早开展认知障碍友好活动的国家,于2004年在全国范围内进行了认知障碍症的去污名化活动,用“认知障碍(Ninchi-sho)”替代了具有负面含义的“痴呆(Chiho)”。为了加强全国对于认知障碍症的了解和增强意识,日本政府于2005 年通过《了解认知障碍和建立社区网络的十年计划》(10-Year Plan to Understand Dementia and Build Community Networks)(Hayashi,2017),促进了日本在全国范围内开展认知障碍友好活动和创建认知障碍友好社区的进程。

在日本之后,英国卫生部于2009 年发布《与认知障碍症一起好好生活:一个全国性认知障碍战略》(Living Well With Dementia:A National Dementia Strategy)①详见:Department of Health 2009,“Living Well with Dementia:A National Dementia Strategy.”(https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/168221/dh_094052.pdf.)。,从提高公众对认知障碍症的了解、提供早期诊断和支持、开展支持性服务等方面,将应对认知障碍放置在国家战略层面高度重视。在此基础上,2012 年英国卫生部和首相从推动健康和护理的改善、创建认知障碍友好社区等关键领域,重点提高认知障碍症的护理和研究②详见:Department of Health 2012,“Prime Minister’s Challenge on Dementia:Delivering Major Improvements in Dementia Care and Research by 2015. ”(https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/215101/dh_133176.pdf.)。。近年来,英国政府和阿尔茨海默病协会(Alzheimer’s Society)持续推动各地的认知障碍友好社区建设,使得英国成为认知障碍友好社区建设的示范国家。

美国将应对认知障碍放入立法层面。2011 年,时任美国总统奥巴马签署了国家阿尔茨海默病项目法案(National Alzheimer’s Project Act,NAPA)。同年,明尼苏达州成立阿尔茨海默病行动(ACT on Alzheimer’s),在州内开始认知障碍友好社区的尝试。紧接着,2012 年美国出台应对阿尔茨海默病的国家计划(National Plan to Address Alzheimer’s Disease),将应对认知障碍作为国家战略计划,并且重视认知障碍“友好(dementia-friendly)”、“有能力(dementia-capable)”和“积极(dementia-positive)”等元素在政策话语体系中的应用(Lin& Lewis,2015)。此后,越来越多的国家和地区纷纷重视认知障碍症,并相继出台建设认知障碍友好社区的政策。

此外,近十年来中国港澳台地区也启动了建设认知障碍友好社区的政策探索。2016年,澳门特别行政区社会文化事务管理部门制定了澳门认知障碍症政策,通过举办“健康澳门,幸福家园,共建失智症友善社区”的国际论坛,加强社会各界专业人员对构建认知障碍友好社区的认识。2017 年,香港特别行政区出台的《行政长官2017 年施政报告—施政纲领》①资料来源:中华人民共和国香港特别行政区联络办公室,2017,《行政长官2017年施政报告—施政纲领》(https://www.policyaddress.gov.hk/2017/sim/pdf/Agenda.pdf.)。,提出在社区层面为轻度或中度认知障碍症的长者及照顾者提供跨界别、跨专业的支援服务。2018 年9 月22 日,香港社会福利署开展了全城“认知无障碍”的大行动(Dementia Friendly Community Campaign),自上而下地推动了香港的认知障碍友好社区建设进程。同年,台湾当局修订并出台《台湾认知障碍症政策预防和护理的框架2.0》,旨在提高对于认知障碍症患者的长期护理能力,扩大其护理的资源网络,加强社区内的个案管理和服务机制。

理想化的政策体系在史密斯的政策执行模型中被定义为决策者试图引导的理想化互动模式,主要细化为政策的形式、类型、计划、政策形象四个方面(Smith,1973)。在政策的形式方面,上述的认知障碍友好社区政策主要通过自上而下的方式,由行政机关出台行动计划和决策声明,其中,美国更是以法律的形式在全国范围内确立了应对认知障碍的政策方案。这些政策的类型并不繁琐,属于针对特定群体,即认知障碍患者群体的全国性的渐进式组织型政策。各地在政策的倡导和支持下,依托现有的社区和社会组织,比如英国的阿尔茨海默病协会,共同创建认知障碍友好社区,提升社会范围内对于疾病的认知水平,提高护理能力,这为政策的执行指明了方向。此外,行政部门在计划政策项目时,需要注意政策的支持力度、政策的来源以及政策的范围。各地的认知障碍友好社区政策体系是应对社会中广泛认知障碍患者及家庭的需求的重要政治举措。目前各地对认知障碍友好社区政策项目的实施拥有较大的支持力度,他们不仅将认知障碍友好行动作为战略计划的一部分,并且在话语体系中注重消除“污名化”,将认知症患者视作有能力、有权利、有尊严的社会个体。这些举措也使得认知障碍友好社区政策体系中政策执行主体和目标主体的形象变得友好化和正向化。目前,全球已有56个国家和地区开展了“认知症好朋友”行动,拥有超过1 900 万名认知障碍症好朋友②参见:Alzheimer’s Disease International 2011,“Dementia Friendly Communities:Dementia Friends.”(https://www.alzint.org/what-wedo/policy/dementia-friendly-communities/2011.)。。这些政策举措和项目活动为患者及家庭融入社会提供了友好的政策环境和社会环境。

(二)认知障碍友好社区政策的执行主体

认知障碍友好社区政策形成了以行政部门为政策倡导者,各级行政部门、社会组织和执行机构为主要执行者的多元政策执行主体。其中有代表性的是日本东京都区通过联动当地社区、非政府组织、社区照护中心、志愿者团体建立的记忆咖啡馆(Memeory Café),增加患者社会参与,扩展社会网络,培育社区社会资本,进而促进认知障碍友好社区的建设(Tsuda et al.,2022)。

越来越多的执行主体意识到多元主体的认知障碍支持服务系统对于保证患者和照顾者持续生活在熟悉的环境中的重要性。以2005年日本政府实施的全国大篷车认知障碍支持者培训项目(Nationwide Caravan to train Ninchisho Supporters program)为例,在第一层支持系统中,由医疗专家为患者提供早期诊断、治疗和咨询;第二层支持系统由多元主体(如护工、医护人员、志愿者领袖、学者、公司等)为患者及家属提供护理和咨询服务;第三层支持系统由社会场景中的工作单位、学校和邻里等主体为患者提供的照看和支持①参见:National Caravan-Mate Coordinating Committee 2014,“‘Ninchisho(Dementia)Supporter Caravan’:Supporter Training in Communities.”(https://www.ncgg.go.jp/topics/dementia/documents/Topic4-4HirokoSugawara.pdf.)。。其中,第三层的支持系统在现有项目中较少被关注到,可以通过教育培训等项目,加强社会场景中各主体的意识和责任,在日常生活中为患者提供多方位的支持服务。

此外,执行主体通过联动高校,优化政策执行方式和内容,以提升政策执行的专业性。社会组织通过与高校合作,开展非药物干预小组,以增进患者对疾病的认识和应对日常生活问题的能力,增加患者对于社区资源和服务的使用,同时通过教育培训课程等方式,为患者的照顾者提供喘息服务和技能培训②参 见:Hong Kong Alzheimer’s Disease Association 2015,“A District-based Community Shared-Care Model for Dementia.”(https://www.healthyhkec.org/SCE10/presentations/seminar1/Dr.%20David%20DAI_A%20Model%20of%20Dementia%20Friendly%20Community%20at%20Tsuen%20Wan.pdf.)。。

执行主体与目标群体双方对政策执行的理解和目标的一致性,影响着政策实际执行结果。执行主体的开放和民主程度也会影响双方之间的合作关系(贾洪波、李继红,2019)。邀请目标群体作为执行主体的一部分是澳大利亚“凯阿马模式(Kiama)”的特色。该项目非常强调社区对患者的包容和社区参与,项目的行动计划由认知障碍联盟,以及由认知障碍患者和照顾者组成的认知障碍咨询小组共同设计和推进。咨询小组在媒体上和教育课程中以小组讨论的形式分享自己的生活经历(Phillipson et al.,2019)。在该项目中,患者及照顾者是认知障碍友好社区项目设计和实施的共同设计者、直接参与者和媒体发言者,这极大程度增加了患者及照顾者的沟通交流能力、领导能力和社会参与机会。这一项目被国际认知障碍联盟(Dementia Alliance International)视为认知障碍友好社区的金标准。

(三)认知障碍友好社区政策的目标群体

认知障碍友好社区的目标群体主要包括认知障碍患者、照顾者及患者家庭。国际阿尔茨海默病协会指出认知障碍患者、社区、组织、伙伴关系是认知障碍友好社区中的四个重要元素,其中认知障碍患者是政策实践的核心对象。根据2022年世界阿尔茨海默病报告,全球75%的认知障碍患者未得到诊断,且确诊后的患者得到支持的比例较低,在高收入国家有37%的患者表示自己诊断后没有得到任何支持,而这个比例在低收入国家达到了45%③资料来源:Alzheimer’s Disease International 2022,“World Alzheimer Report 2022:Life after Diagnosis:Navigating Treatment,Care and Support.”(https://www.alzint.org/resource/world-alzheimer-report-2022/)。。因此,精准识别目标群体,对社区老年群体进行认知障碍筛查和诊断,是政策精准执行的重要前提。

同时,目标群体对政策体系的理解和态度也影响着政策的执行效果。患者和照顾者所赞同的服务主要集中在社区中的照料服务、医疗资源、交通、商店以及信息分享,而对患者参与方面,只有极少数的目标群体持支持态度(Wu et al.,2019),这表明增加患者社会参与的政策目标在实际执行前,仍然需要与目标群体进行沟通以获得支持。

(四)认知障碍友好社区政策的政策环境

政策环境会影响政策执行的可行性。疾病的“污名化”,既是政策实施的立足点,也是政策执行的痛点。认知障碍患者的“污名化”既来自社会和媒体,也来自患者自身的“病耻感”内化。由于担心被标签化,患者对接受诊断采取回避态度,这不仅导致大量患者错过早期治疗时间,也阻碍了认知障碍友好社区政策在患者筛查和转诊方面的有效执行。面对这样薄弱的社会环境,认知障碍友好社区政策以消除歧视和提高公众对于认知障碍症的理解为政策的重要目的。英国阿尔茨海默病协会(Alzheimer’s Society)于2013 年发起“认知障碍好朋友”倡议活动,尽最大可能提高公众对认知障碍的意识和理解,比如举行志愿活动,佩戴认知障碍友好丝带等,并采取行动帮助认知障碍患者。

政策执行主体和目标群体的行为也会影响和改善政策环境,开设教育培训课程就是行为主体对于环境的有效回应方式。日本的“认知障碍支持者培训(Ninchisho Supporters training)”,美国明尼苏达州的“认知障碍友好工作(Dementia friendly @ work)”,以及中国香港地区的“社区守护员教育讲座”项目,通过对学校、企业、机构、社区等社会场景中的多元主体开展认知障碍相关的研讨会、工作坊等,促进社会中多元主体对认知障碍患者的支持和理解。培训课程的主题包括针对认知障碍的症状识别、诊断与治疗,对待患者的态度,以及对照护人员的理解等①资料来源:Alzheimer’s Disease International 2021,“World Alzheimer’s Report 2021.”(https://www.alzint.org/resource/world-alzheimerreport-2021/)。,以增进社会多元主体对认知障碍的理解,凝聚各方支持性力量,成为目标群体在日常生活中的支持者和倡导者。

此外,技术环境也为政策执行提供良好的环境基础。日本通过使用虚拟现实平台(Virtual Reality),开发了基于游戏的教育项目(N-impro)(Sari et al.,2020),项目参与者作为第一人称视角体验患者的日常生活,在游戏中了解如何支持患者,如何与社区内的医护专业人员取得联系,以及如何解决在支持患者的过程中遇到困难的情况。通过这样的方式,加深社会多元主体对于政策和政策目标群体的理解,通过科技产品实现倡导公众和支持目标群体的目的。

四、我国认知障碍友好社区的政策执行困境

我国认知障碍友好社区政策尚处于探索发展阶段。下文以上海的认知障碍友好社区政策试点情况为例,呈现我国认知障碍友好社区的政策执行情况,并运用史密斯政策执行模型,分析认知障碍友好社区的政策执行困境,从而为提出中国特色的认知障碍友好社区政策发展建议提供依据。

(一)我国认知障碍友好社区政策执行情况

我国内地认知障碍友好社区政策体系起源于社会组织的积极倡议。2016 年,记忆健康360 工程与国际阿尔茨海默病协会合作,在国内启动了“认知障碍症好朋友”项目(Dementia Friends)。2019年,上海市民政局发布《关于在养老服务中加强老年认知障碍照护服务工作的通知》①详见:上海市民政局,2019,《关于在养老服务中加强老年认知障碍照护服务工作的通知》(沪民养老发〔2019〕4 号)(https://mzj.sh.gov.cn/MZ_zhuzhan279_0-2-8-15-55231/20200519/MZ_zhuzhan279_46741.html.)。,开始在养老服务中重点关注认知障碍患者群体。之后《上海市老年认知障碍友好社区建设试点方案》②详见:上海市民政局,2019,《上海市老年认知障碍友好社区建设试点方案》(https://www.shanghai.gov.cn/nw12344/20200813/0001-12344_62861.html.)。从政策层面开启内地认知障碍友好社区的试点建设。2020 年9 月,作为《健康中国2030 行动计划》的一部分,中国认知障碍症的国家计划也正式启动,该计划旨在为认知障碍症患者提供社会心理服务系统和延缓认知功能的衰退③详见:Alzheimer’s Disease International 2020,“China Adopts a National Dementia Plan.”(https://www.alzint.org/news-events/news/china-adopts-a-national-dementia-plan/)。。截至2022年10月,上海市已开展四批认知障碍友好社区政策试点工作,共有190个试点单位投入认知障碍友好社区的项目建设。基于上海的经验,北京、天津、杭州等城市也陆续加入认知障碍友好社区的建设行动之中。在2022 年的《“十四五”健康老龄化规划》文件中,政府明确提出制定《国家应对老年痴呆行动计划》,建立认知障碍症的“早筛查、早诊断、早干预”的综合防控机制④详见:中华人民共和国国家卫生健康委员会,2022,《关于印发“十四五”健康老龄化规划的通知》(国卫老龄发〔2022〕4 号)(http://www.nhc.gov.cn/cms-search/xxgk/getManuscriptXxgk.htm?id=c51403dce9f24f5882abe13962732919)。,我国的认知障碍友好社区行动进入探索发展时期。

目前,以上海为试点城市的认知障碍友好社区政策的目标群体是所有居住在社区中的老年群体,包括面向全体老年群体开展的认知障碍症科普宣传,评估社区老人认知障碍风险,为认知障碍风险的老年群体链接市区精神卫生中心和三甲医院记忆门诊的医疗资源;针对轻度认知障碍患者开展的非药物干预训练;针对患者家庭照顾者的“老吾老”等家庭照料者培训计划;等等⑤详见:上海市民政局,2021,《上海市民政局关于开展本市第三批老年认知障碍友好社区建设试点的通知》(https://mzj.sh.gov.cn/MZ_zhuzhan279_0-2-8-15-55-231/20210918/de7991e3423942838973dc237a2b755d.html)。。

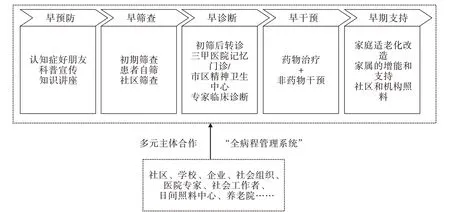

作为国内第一个开展认知障碍友好社区的城市,上海积累了较为丰富的实践经验。与其他国家和地区的政策相类似,上海认知障碍友好社区的政策执行主体仍然是以政府为主导,社会组织、社区、医院等多元主体的协同合作。以地理界限和行政区划为基础,上海经验突出将居家照护、日间照料、养老院、临终关怀融合在社区的支持系统之中,为患者建立从预防、治疗到照护的“全病程管理系统”①详见:上海市普陀区人民政府,2017,《长寿路街道创建全国首个认知障碍症友好社区》(http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-03/01/content_5676342.htm.)。。2017 年,上海市普陀区长寿路街道与上海剪爱公益发展中心共同创建了国内首个认知障碍友好社区,为社区中的老年群体和认知障碍患者提供认知障碍的科普教育、筛查诊断、干预中心等服务。2019年,随着试点工作的展开,上海市浦东新区的塘桥社区与上海尽美长者服务中心合作,探索出“科普预防—筛查转诊—早期干预—家属支持—家庭顾问”的老年认知障碍全链条社区支持体系,在社区中为认知障碍症患者家庭提供支持服务(见图3)。

图3 上海认知障碍友好社区建设体系②本图根据《“十四五”健康老龄化》中提出的“早筛查”“早诊断”“早干预”,以及上海剪爱公益发展中心和上海尽美长者服务中心两个有代表性的、从事认知障碍支持性服务的社会组织的官网中开展的认知障碍友好社区项目内容整理而成。

图4 我国认知障碍友好社区的未来发展框架

具体而言,首先,社会组织通过科普宣传、知识讲座、知识竞赛、“认知障碍症好朋友”等内容和形式,在社区、企业、学校等场景中,为社会各个年龄段的各界人士,普及认知障碍症相关的专业知识,包括临床表现、预防方法、与患者相处的沟通技巧等,从而实现提高公众意识,消除污名化,吸纳认知障碍支持者,认知障碍“早预防”等目的。

第二,社会组织与医疗机构进行合作,由专业人士为社区老人提供认知障碍的初步筛查服务,对于筛查结果中有认知障碍倾向的患者,将其转介到三甲医院记忆门诊或市区精神卫生中心,接受临床医生的专业诊断,以实现认知障碍的“早筛查”和“早诊断”。

第三,已经确诊的认知障碍患者通过药物治疗与非药物干预相结合的方式,比如尽美开发的蒙特梭利认知训练宝盒、剪爱在长寿路街道建立的体脑激活中心、线上健脑系统“六六脑”,以达到“早干预”和“早治疗”的目的。

第四,社区或机构作为服务提供者,为中重度患者提供专业的照料服务,为患者家庭提供支持服务,从而实现多元主体面向患者和患者家庭提供的“早期支持”。社会组织通过与企业合作,对患者家庭进行适老化改造,优化患者居家环境,使得生活场景更加认知障碍友好。此外,社会组织通过给照顾者提供喘息服务、“家属增能坊”等活动,为照顾者提供交流平台和自由空间;通过建立记忆咖啡馆,给予患者社区参与的机会,不致使患者被社会隔离。

(二)我国认知障碍友好社区政策执行的问题

我国的认知障碍友好社区政策已然建立起上海模式,积累了较为丰富的经验。但现行项目仍存在一定局限性,主要表现在:理想的政策体系残缺、政策执行主体薄弱、政策目标群体被疏离以及政策执行环境有限,使得项目的长期发展存在一定的挑战。

1.残缺的理想政策体系

相较于其他较为成熟的认知障碍友好社区政策体系,内地的政策体系起步较晚,且政府政策的出台在社会组织的实践探索之后,政策尚处在试点阶段,虽出台了全国计划,但尚未建立全国性的政策体系。由于我国复杂地理环境和城乡间的经济发展不平衡,全国性的认知障碍友好社区政策体系建立受到一定挑战。小城市的社区大多缺乏建设资金,这会使其在推进认知障碍友好社区项目的过程中存在气候、自然灾害等自然环境因素对社区发展的诸多限制(李小云,2019)。而农村社区由于基础设施不完善和医疗资源的缺乏,使得养老服务发展较为缓慢(张佳安,2021),这也使得认知障碍友好社区的政策发展受到更多的阻力。

2.薄弱的政策执行主体

认知障碍友好社区政策执行主体的薄弱,首先体现在单一的资金筹集渠道,目前各地的认知障碍友好社区基本都是以政府投资建设为主,少部分项目是由当地基金会和个人募捐等方式筹集的。这种依赖于政府购买服务的方式,也会使得项目运作过程中的自主权受到限制(刘丽娟、王恩见,2021)。更为严重的是,一旦政府减少资金投入,许多社会组织会陷入资金运转困难的状态,甚至项目不得以中断,从而影响项目的成效。因此,仅仅依靠政府或仅仅依靠基金会很难实现认知障碍友好社区的可持续发展。其次,政策执行过程缺乏统一的项目评估指标体系。英国认知障碍友好社区的评估标准来源于老年友好城市的评估维度,并通过逻辑模型(Buckner et al.,2018),将复杂的项目系统以可视化的方式呈现出来。而后,英国卫生和社会保健部联合英国阿尔茨海默病协会和高校开展了一项全国性的认知障碍友好社区评估(DEMCOM),这使得英国的认知障碍友好社区建设的项目评估建立了全国一致且清晰的标准。然而,不同的项目有着不同的目标和内容,这也使得英国的评估指标体系未必适用于其他国家和地区。因此,认知障碍友好社区的项目评估很难拥有统一的标准,如何建立适用于本土项目的评估指标体系也具有挑战性。

3.疏离的政策目标群体

目前我国政策结构是“统—总—分”形式,即党中央统揽全局,中央政府总体分配,地方政府具体实施(杨志军,2022),认知障碍友好社区政策制定仍然是以政府为主导的自上而下模式,政策的制定仍然集中于国家行政人员,尚未看到有关政策明确提及将认知障碍患者及家庭放在认知障碍友好社区政策制定的主体地位,这些政策的目标群体仍然只是政策执行的被动接受者。史密斯模型将目标群体视为影响政策执行的重要因素之一,强调政策执行过程中考虑目标群体的需求和利益。如澳大利亚凯阿马项目以及新西兰基督城在震后重建的认知障碍友好社区项目,都非常注重采纳认知症患者在政策执行方面的意见(Smith et al.,2016)。而将目标群体疏离在政策制定和执行之外,一方面,患者无法真正发挥其主体性,无法真正参与到认知障碍友好社区的项目设计、执行和决策;另一方面,缺少从患者角度的项目设计使得政策执行主体无法了解到患者及照顾者的真正需求,未必能够开发出完美匹配目标群体需求和社区需求的行动方案。因此,仅仅让患者作为服务对象参与社区的友好活动之中,在实现患者赋权和社会参与方面远远不足够。而目标群体在政策制定过程中的赋权,有利于促进目标群体和执行主体的良性互动,有利于政策的可持续发展。

4.有限的政策执行环境

尽管我国认知障碍友好社区政策中强调了对于疾病的科普宣传,但中华传统文化对公众潜移默化的影响不容小觑。受“家丑不可外扬”的传统观念影响,目标群体往往隐藏起患者及患者家属身份,不仅主动减少社会融入,而且对外界的帮扶产生抗拒心理,这使得认知障碍友好社区政策执行时受到来自患者层面的阻力。认知障碍患者及其家庭往往具有“病耻感”,这样导致的结果是,他们很难自我揭露患病经历和照护经历,极大程度限制了目标群体之间的资源分享,由此也影响他们寻求资源和支持性服务的渠道。另一方面,社会对疾病的“污名化”始终存在(贾让成,2019),“老年痴呆”这样的负面词语仍然是患者无法撕下的标签。同时,社会公众对疾病的认知仍然有限,来自2020 年的全国性在线调查显示,我国公众对于认知症的风险和保护因素的认知和了解仍然不足,大多数受访者能够认识到生活方式层面的风险因素对认知障碍的影响,但只有6.14%的受访者了解降压或降血脂药物等医疗因素对认知障碍的保护作用(Zheng et al.,2020)。此外,我国医疗保健专业人员对认知障碍症的了解程度处于低中水平,对认知障碍症护理普遍持负面态度(Zhao et al.,2022)。因此,我国认知障碍友好社区政策的执行环境仍然存在诸多挑战,需要社会各界人士持续的努力。

五、史密斯政策执行模型下的我国认知障碍友好社区发展框架

在史密斯政策执行模型的框架下,本研究结合国际成熟经验和本土实际情况,从政策体系、政策执行主体、政策目标群体、政策执行环境四个方面,探讨建设我国认知障碍友好社区的可能路径。

(一)完善政策体系,制定二元标准

理想化的政策体系对于目标群体和执行群体有着重要的影响。国内认知障碍友好社区建设应当首先从政府层面加强顶层设计,在国家层面,增加开展项目的城市试点数量,通过政策和资金的扶持,鼓励一线城市和老龄化严重城市率先进行试点工作,以上海经验为基础,通过项目制的方式,因地制宜开展认知障碍友好社区建设。在项目实施过程中,政府应当制定更加详细的发展认知障碍友好社区的政策指引,详细说明在“早预防”“早筛查”“早干预”“早期支持”等各个阶段中,社会组织、社区、养老护理机构等各个政策执行主体的具体角色分工,以及项目预期成效,使得整个项目能够分工明确,高效运作。

英国曾制定了全国统一的《PAS 1365:2015英国认知障碍友好社区实践准则》,以保证项目的规范化和标准化,而加拿大政府还关注到农村地区认知障碍症患者的社会参与和社会支持(Silverman,2021)。考虑到我国老年群体数量,以及城乡在经济结构和社会结构等方面的差异,我国的项目建设应当与其他国家和地区经验有所不同。受到宏观环境中经济条件的影响,相比于全国统一的实践准则,我国更适合建立认知障碍友好社区建设的城乡二元体系。积极鼓励各地政府开展项目试点工作,为认知障碍患者及家庭增进福祉,营造轻松平等的积极老化氛围。然而,经济落后地区更加需要政府的资源倾斜,政府应调动资源优先满足老年群体的生存和安全的需要。在此基础上,进行物理环境的优化与提升。再通过科普宣传等方式,提高民众对认知障碍症的科学认知,逐步开展认知障碍友好活动。

(二)赋能执行主体,提高服务能力

对社区中的认知障碍患者而言,提高患者的护理服务质量是首要之举(Liu et al.,2022)。社会组织作为认知障碍友好社区政策的主要执行主体,其服务能力往往决定了患者接受服务的质量。因此,扩充从事认知障碍照护服务人员的数量,提高其专业能力和服务水平,加强社会组织的认知障碍友好迫在眉睫(孙飞、仲鑫、李霞,2019)。

作为政策的执行主体,社会组织拥有稳定的资金来源,能够一定程度上确保项目的可持续性。英国认知障碍友好社区项目的资金来源多样,比如信托基金会、当地政府、教会、志愿者自筹等(Dementia Action Alliance,2015),使得英国的项目发展有一定的保障。在上海,政府对社会组织的资金支持限于项目试点的前两年①详见:上海市民政局,2021,《上海市民政局关于开展本市第三批老年认知障碍友好社区建设试点的通知》(https://mzj.sh.gov.cn/MZ_zhuzhan279_0-2-8-15-55-231/20210918/de7991e3423942838973dc237a2b755d.html.)。,这使得项目在第三年及试点结束后的资金来源和项目生命周期处于未知状态。因此,项目的可持续发展需要执行主体积极与基金会、志愿者、企业等主体沟通合作,建立项目的多方资金筹集体系。

(三)赋权目标群体,参与项目设计

国际阿尔茨海默病协会认为,认知障碍友好社区建设中应当注重赋权和赋能于患者,使患者拥有自己生活的决策权利②资料来源:Alzheimer’s Disease International 2017,“Dementia Friendly Communities:Key Principles.”(https://www.alzint.org/u/dfcprinciples.pdf)。。如前文所述,澳大利亚的凯阿马社区会将患者及照顾者纳入项目的咨询小组之中,以促进患者直接参与到项目的决策过程中。同样在英国,患者也被邀请加入项目的指导小组之中,参与项目的行动计划制定、实施和评估的全过程。我国的认知障碍友好社区建设虽然也注重为患者提供社会参与的机会,比如记忆咖啡馆,但仍然缺少患者在项目的制定、决策和评估层面的参与。

考虑到中、重度患者在认知功能方面的局限性,建议重点考虑将轻度认知障碍患者、认知障碍患者照顾者以及社区老年群体纳入项目计划制定、方案执行和项目评估的全过程,这样做的好处在于项目的行动计划和实施方案能够真正采纳目标群体的意见和建议,能够更大程度上匹配目标群体的真实需求,能够协助患者及照顾者实现真正意义上的社会参与,使其拥有决定自己生活的权利和能力。

(四)改善政策执行环境,建立利益相关者联盟

利益相关者的参与被认为是提高认知障碍症患者相关人群生活质量的可能途径(Greenfieldet al.,2015;Heward et al.,2017)。在英国和美国许多认知障碍友好社区都是依赖于利益相关者的参与和当地社区居民的自愿协助。英国的当地政府、地方认知障碍行动联盟、社区团体和组织、企业、卫生和社会护理组织等多元主体,常被纳入项目利益相关者的队伍之中(British Standards Institute,2015)。类似地,美国明尼苏达州开发的认知障碍友好社区工具包(dementia friendly community toolkit)也特别强调与社区中的领袖和成员等利益相关者在项目的“召集、评估、分析、行动”四个阶段中的合作。

赋予当地利益相关者合作和贡献的权利,能够促进社会包容(Hung et al.,2021)。因此,我国在项目进程中也可参照英美的模式,通过组建利益相关者联盟,为政策执行创造友好的社会环境,促进公众最大程度理解和提升对病症的认识,支持认知障碍患者和照顾者。在政府的政策统筹下,第一,各地政府和社区通过召集当地企业、银行、超市、医院、警局、社会组织、养老服务机构、患者及照顾者、志愿者、高校等对认知障碍友好社区项目感兴趣的多元主体,将更多社会成员纳入认知障碍友好社区利益相关者联盟;第二,利益相关者联盟围绕当地项目开展社区的需求评估,客观分析社区资源与局限;第三,联盟成员共同制定项目的目标、行动方案、评估指标;第四,各利益主体按照行动方案,分别负责项目的各个部分的具体实施(比如宣传教育、筛查转诊、干预治疗、支持服务等);第五,联盟成员或第三方通过定量和定性相结合的方式,定期对项目的进展和成效进行监督和评估工作;第六,各城市、各社区的联盟,通过经验分享会等方式,讨论项目实施经验,促进项目的完善和提升,同时从中选出示范性项目,指引认知障碍友好社区项目的发展。

六、结语

本文旨在通过梳理认知障碍友好社区的政策演进和优良证据,为读者呈现认知障碍友好社区政策的发展样貌。在此基础上,从史密斯政策执行模型的理论框架出发,分析各方认知障碍友好社区政策的独特运行逻辑,将部分成熟经验与本土国情相结合,最终对本土的认知障碍友好社区政策体系建设提出问题和发展建议。本文认为,中国内地的认知障碍友好社区政策仍处在探索发展阶段,应当完善政策体系,制定城乡二元标准;赋能政策执行主体,提高执行主体的服务能力和服务水平,保障政策的可持续发展;赋权目标群体,重视轻度认知障碍患者和照顾者在政策制定、执行和评估过程中的话语参与;改善政策执行环境,建立多元主体合作的利益相关者联盟,共同推进社会和文化层面的认知障碍友好,增进认知障碍患者及其家庭的福祉。

同时,本文也具有一定的局限性。由于认知障碍友好社区政策和实践较多,本文仅挑选部分发展早且较为成熟的国家和地区的政策体系和实践作为分析对象,难以展现认知障碍友好社区政策的发展全貌。此外,史密斯政策执行模型主要从宏观层面分析政策的执行过程,无法对认知障碍友好社区政策的细节进行进一步的分析,也忽视了政策的评估阶段,而这些也是未来对认知障碍友好社区政策的进一步分析方向。